清代刑部驳案制度平冤功能的阶段性考察

——以《刑部驳案汇抄》为例

2021-04-06张涛

张 涛

(四川文理学院 政法学院,四川 达州 635000)

刑部驳案(部驳)是清代法制史研究中的一个热点。不少专家学者利用存世的清代司法档案展开多角度研究,揭示了清代部驳制度的运作机理及其政治学意义。如徐忠明、杜金[1]通过对晚清几宗典型案件的细致剖析,挖掘清代审判实践的本相,透析隐藏在驳审制度背后的权力博弈。张田田[2]充分利用驳案集、说贴集、刑案集,从清代刑部驳案的动态过程入手展开研究,为我们展示了准驳之间的惊心动魄。王志林[3]以《驳案新编》为中心,对清代驳审制度及其运作程序进行深度解析。此外,还有一些学者聚焦于驳审的程序与制度、少数民族刑事案件、商巡案件中的刑部与督抚之争、青少年犯罪、僧侣犯罪案件等问题,丰富了驳案研究的成果。

在上述研究成果中值得注意的是这样一种看法:尽管清代司法权力的组织架构与运作程序已然十分完备,但在专制皇权体制下的司法实践中,遏制冤抑的审转程序反倒成了制造冤抑的制度原因——地方官员面对严苛的审转体系、繁密的司法追责制度以及僵化的律例规约动辄得咎,只能以欺上瞒下的策略应对[4]。这种情形下,驳审的功效自然会引起人们的怀疑。袁松、闫文博则认为,清代刑部驳案制度在实际运作过程中更多地体现为司法权力之间的配合与互动,能够有效地化解司法权力之间的冲突,也保障了其司法纠错功能的实现[5]。

任何制度都会经历初生、成熟、衰败的生命历程,在不同的阶段其效用也会因内外条件的变化而有所差异,特别是当制度自身及其所处外部政治生态积弊渐深时,理想化的设计与实际运作之间往往脱节甚至龃龉。发生于晚清的几起冤案恰是此种状况的写照:底层官吏贪渎无能,地方官员结成势力保全宦局,审转程序空转等。不过,以此类特殊案例来印证整个清代审转程序是制造冤抑的制度原因窃以为略有不妥,特别是其中的刑部驳案环节,笔者更倾向于袁文的看法,刑部驳案制度能够有效地实现平冤功能,至少在该制度及其政治母体运作良好的历史阶段应是如此。为了证实这一浅见,特以《刑部驳案汇抄》为研究样本对清代乾隆前期刑部驳案制度做一阶段性考察。

一、研究样本——《刑部驳案汇抄》概述

《刑部驳案汇抄》(以下简称《汇抄》)由清人丁人可编纂而成,收录了清乾隆元年至乾隆二十七年刑部驳案251件。这些案件均由各省督抚审拟之后呈报刑部,刑部议决后呈报皇帝,最终由皇帝旨批。本文选用之《汇抄》由孔庆明、姜黎艳和刘笃才整理,收录于杨一凡、徐立志主编的《历代判例判牍》丛书第六册。全书共八卷,依照《大清律例》体例分类编目,包括名例、刑律、户律、礼律、兵律。若就体量而言,是书自然不及《驳案汇编》《刑案汇览》系列,后两者所载案件的数量远多于《汇抄》,案件涉及的时间范围也比《汇抄》更广,但《汇抄》系作者私人抄录于邸报,非官方精心筛选编纂而成,避免了官修模式弊端。一项制度有其自身的成长过程,那些在发展后期出现的诸多问题(包括裁剪案件)在此时应当尚未形成气候。正如论者所指,刑部驳案制度在乾隆朝走向成熟,[6]因此,聚焦于部驳制度趋于成熟之期早期阶段的《汇抄》自然有着重要的研究价值。《汇抄》中的案例没有发生在类似于晚清重大冤案那样复杂的权力斗争场域之中,仅仅是一些普通的刑事案件,更具有代表性和说服力。

《汇抄》书序称,此书“分门别类,律注例条系于简端,使披阅者一目了然,比引者旷若发矇,则为功于吏治,岂仅云一技之长哉!”[7]5是言不虚。该书为司法者判案拟断提供了极大的便利——驳案材料的编排顺序以《大清律例》为准,方便对照检索只是其一。其二,更为重要的是书中所记案例为司法者比引成案时的尺寸拿捏提供参照。在清代司法活动中,律无正条或律文无法覆盖多样化的案件实际,此种情况十分普遍,由此产生的新例固然可以弥补律文不足,但也给司法者引律断案带来了复杂性。①《汇抄》为使用者提供了丰富的可资比较、借鉴的案例,除了对案情的描述和记录,刑部指驳的理由、方法及拟断的指导意见都是司法者学习并进行实践的宝贵资源。

《汇抄》一书所收录的案件都是刑部原抄卷案,作者没有做任何增删点篡,最大程度地保留了档案的原始面貌。内部的体例编排也十分规矩,依照《大清律例》顺序设置名例、刑律、户律、礼律、兵律五类,每一类下又分若干条目。条目的名称多是概括影响案件判决走向的关键情节或属性,如“诬逼致死二命”“官吏受财枉法赃八十两”“雇工谋杀家长”等,有的则直接标明刑部驳改意见,如“故杀改斗杀”“斗杀改谋杀”等。条目后标明案件起数,作者还在某些条目后,注明该案所引法条在《大清律例》中的具体位置,以便读者查找。除个别案例外,《汇抄》案件的驳案记录格式基本一致。大体而言,在每一条目之下的案例记录可以分为以下四个部分。

首先,以“某某司 一起某某事”为行文起始。“某某司”是刑部所辖各司中具体负责此案的单位名称,如湖广司、广东司、江苏司等,共计17司。“一起某某事”是对下述案件的简单概括,或为案件内容,如“一起盗掠等事”;或为案件办理状态,如“一起结状事”等。其次,辑录地方承审官员呈报的案件奏疏。有些案件的奏疏辑录很简单,直接写明某官员审理后依照某律条将人犯拟以某种刑罚。某些案件则比较详细,对案件的重要情节叙述明白之后再列出地方法司的审断意见。此一部分一般以“具题”“咨部”结束。再次,以“经臣部以……”为承接句,表明刑部对地方拟断意见的看法。该部分的内容为刑部对此案涉及的律例条文的引述、解释、说明,刑部对地方审断存在问题的指摘,刑部的指驳意见。最后,辑录地方督抚对刑部指驳的反馈。此处情况较为复杂,兹分为甲、乙两类分而述之。(甲)地方接受刑部意见。一般记录为“题(咨)驳去后,续据该府将某某改依某律(例)拟某刑”,刑部对此做出表态,“臣部于乾隆某年某月内议覆”,即表明认可地方改拟。若驳改后的刑罚为流刑以上,需向皇帝请旨,驳案记录便以“奉旨……依议”结束。若驳改后的刑罚为徒、杖、鞭、枷号等,无需皇帝下旨,则刑部即可自行结案,驳案记录便记为“咨覆完案”。(乙)地方改拟与刑部意见仍有差距或地方坚持原拟,则刑部进行二次指驳。一般表述为“题(咨)驳去后,嗣据该府……等因。咨部。复经臣部……”,交待地方督抚在一次指驳后所做改动仍然不妥之处,再次阐述刑部的指驳理由,要求地方“按例妥拟到日再议”。继而,以“二次题(咨)驳去后”记录地方二次改拟的情况、刑部的反应及最后的结果。经过两次指驳后,地方与中央的判案意见基本一致,此后便根据刑罚轻重决定是“咨覆完案”还是“奉旨依议”了。可以说,整个驳案记录中最具分量的便是刑部与地方官员之间围绕案件来回往复的精彩辩驳环节。

二、刑部驳案理由类述

通过对《汇抄》案例的分析可以看到,刑部驳案的理由大致可以分为三类:(1)案情不明。刑部认为地方法司没有将案件的真实样貌完全展现出来,由此导致刑部无法做出正确的覆核意见。(2)犯罪行为定性不当。刑部对地方法司提供的案件经过大体认同,但是对影响犯罪行为性质认定的细节持不同意见,如犯罪动机、身份关系、因果关联、情节轻重等,情况较为复杂。(3)引律不当。刑部认为地方法司在法律条款的引用上存在偏差或错误。

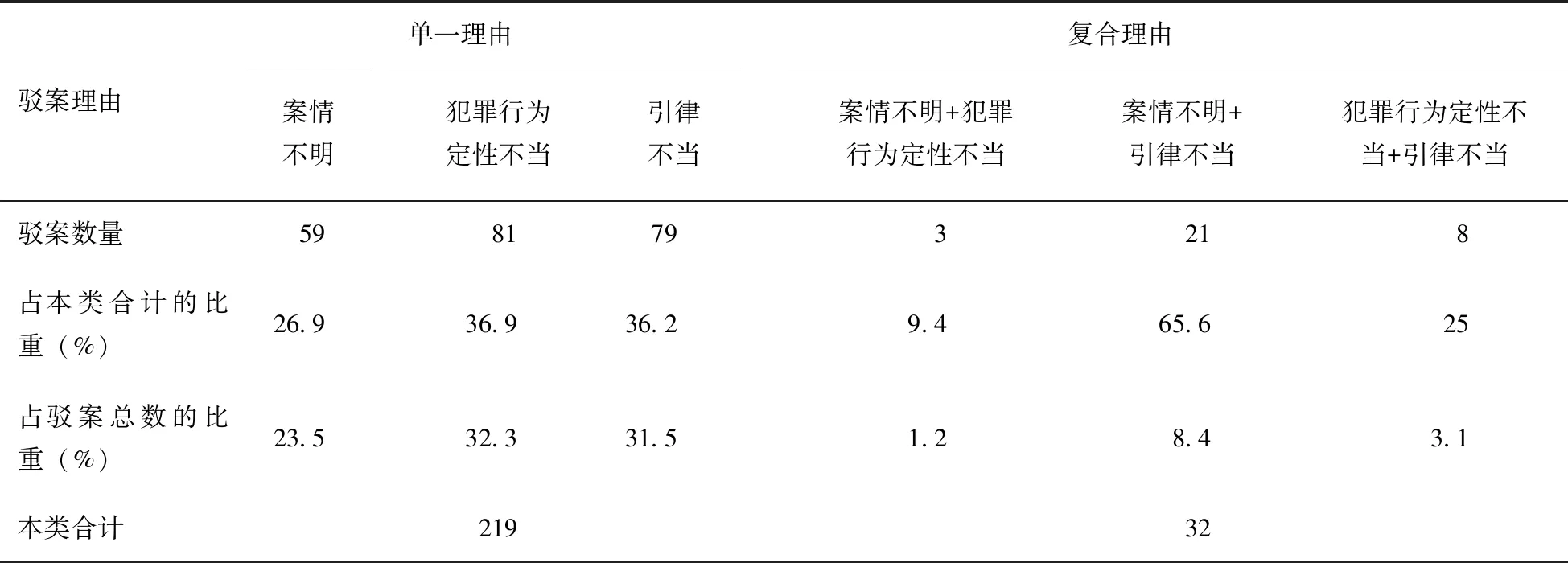

通过统计(表1)可以看出,刑部驳回的案件既有单一理由的驳案,也有复合理由的驳案。犯罪行为的定性牵涉面广,需要通盘考虑案件的各个要素和环节,因而在这方面被驳回的案件数目较多。引律不当被驳回的案件数目略少于定性不当的案例数目,考虑到清代法律中大量存在的例文和随时可能出现的成案给地方司法者援引律例带来的困难,此类驳案所占比重较大也在情理之中。案情不明的驳案数量较前两种少,但数目也算可观。复合理由类的驳案并不占驳案总数的绝对优势。总体来说,三种驳案理由的比重差距不是很大,没有出现某一种驳案特别突出的状况,同时也印证了学界的普遍认识:刑部作为中央司法机关,确实代表了较高的业务水平。以下分别论之。

表1 《汇抄》所载案件驳案理由分类统计 (单位:起)

(一)案情不明被驳回

造成此类驳案的原因很多。有的是地方法司案卷有瑕疵——某些可能会减轻罪犯刑罚的细节出现于供册但没有被声明具奏。如“援照丁乞三仔之案”三起(案例176-178)均是罪犯在案发时年龄不足十五岁,根据乾隆十年上谕,这三起案件本可援照雍正十年丁乞三仔成案声请上裁,但地方督抚都没有声明,因而刑部要求地方法司核查之后再题。[7]189—192

有的则是命盗案件证据环节出现问题,如案例164②“折人手足一指”之一。汤氏被推跌伤及尾蛆骨,浙江地方认为汤氏之死即由此伤引起。刑部根据办案经验和《洗冤录》的记载认为尾蛆骨并非要害致命之处,更重要的是,地方仵作验伤时“混报致命,填格时又将尾蛆骨入于脊背行下,不为分析致命不致命,皆属任意报填,移轻作重”。且医生口供称,“汤氏身体发热,舌干口燥,外感时症也。……所以下药是伤病两顾”。刑部发问,“到底汤氏为什么就死之处,均未详加质讯”。故而要求地方再次查明。[7]179—180

更多的案件则是案情本身存有疑窦,暧昧不明。试举一例。案例188“旗下家奴吃酒行凶”。山西地方拟判程二小奴婢奸家长之妻绞候。但刑部细核全招:程二小夜间为主母吴氏修理灯台之后未出外睡觉,吴氏催促,程回以“还有事呢”,吴氏认为程二小有意欺压。刑部不明,两造均未承认调戏之事,何以山西地方认定其为调戏?[7]202

(二)犯罪行为定性不当被驳回

同为杀人,有误杀、戏杀、斗杀、过失杀、故杀、谋杀之分;同为犯奸,有和奸、通奸、轮奸、强奸之别;即便确定为谋杀或通奸,又要考虑两造之间是否存在服制关系,或罪犯的身份认定;若认定并无亲属服制关系,还要考察引起案件发生的根由到底是什么;案件本身造成的社会影响也要予以考量。所有这些都会对犯罪行为的定性产生影响。

其一,犯罪动机的考察。案例208“救父情切”。叶法年已七十,被吕廷推倒田间按住殴打,叶报在隔田除草看见乃父被殴,情急救护,亦被吕廷打伤顶心、腮颊,叶报随手用锄柄回抵,不期中伤吕廷肚腹右边致死。福建巡抚将叶报依共殴人致死律拟绞监后,刑部驳回,其理由是:尽管吕廷的死亡是因叶报所致,但“叶报始因救父向护,实有不容缓之情。继因被戳还殴,又属不得已之势。即事原心,与寻常因事忿争斗殴杀人者尚属有间”[7]225。叶报的斗殴与普通斗殴之间存在着本质的区别——救父,这是刑部驳回的重要理由。

其二,身份的认定。案例233“罪人本犯应死而擅杀”。李舍以暴力威吓奸占陈氏,陈氏之姑李氏因年老瘫痪无力诉讼,隐忍不发。后李氏恰遇侄李金万到彼处,便嘱咐李金万捉住李舍送官。李金万相约郭煌等共同前往将李舍殴砍致死。河南巡抚将郭煌依非应捉奸之人有杀伤者依斗杀律绞候,刑部则认为,众人捉奸乃是李金万亲姑李氏主令,李金万确是应捉奸之人,而“郭煌情同邻里,救护被劫之家,与不应捉奸之人自应赴捉者迥别”[7]255。在刑部眼中,邻里守望之义与服制关系在清代律例体系中具有同样的法律效力。

其三,因果关系的认定。案例23“捕役诬窃为盗吓逼致死”之一。邢三假冒捕役讹诈窃贼耿三,要其诬告耿东洪窝赃,因耿东洪外出不在便带走其兄耿东亮,威吓诈骗财物。耿东洪因害怕牵累自己上吊自杀。河抚认为,耿东洪之死是因为曾经误留耿三在自家居住,耿三偷窃事发后因担心被拖累而自寻短见,邢三并未与耿东洪谋面,更无威逼情事,所以不能拟议绞抵。针对邢三假冒捕役、私刑拷打耿三、教人诬告、诈取钱财的犯罪行为,河抚拟以发边远充军。刑部却不认可这种判断,在分析案情之后指出,“耿东洪之死,实因邢三逼诈所致”[7]30—31。

其四,情节轻重。案例179“殴受业师至笃疾”,僧普闻自八岁跟随塞空出家已经四十余年,其不遵塞空训斥,用棒殴伤塞空两腿臁肕致其筋缩腿弯,又主使普修殴伤塞空左手,并将塞空私行关锁。刑部认为,这些犯罪行为严重违背了伦常纲纪,“殊属凶悍”,山西巡抚按照寻常斗殴律例拟出的判决“未蔽厥辜”。[7]192

(三)引律不当被驳回

清代司法体制下的“因案生例”和比附科断的特征给身处一线的地方官员在援引律例时制造麻烦:要么“律无正条”亦无成案、例文需要自行拟断,要么有律例成案而不能正确理解法律意图,这些都会导致案件引律不当被驳回。兹举一例说明。

案例108“闻奸数日杀死奸妇”。秦珩因年老乏嗣买完氏为妾,秦家佣工戴进才向完氏调戏成奸。事发后秦珩愧忿交加,起意致死完氏,便将其唤回房内,撂给麻绳令其自尽,并令堂弟秦珠刨坑掩埋。秦珩、秦珠二人至完氏房内,见其仍坐在床,秦珩即将其殴倒,并令秦珠取绳捆缚,商量活埋。其后,秦珩又招呼雇工吴存帮忙,吴存见是活埋当即逃走。二人将完氏撂入坑内,封土掩埋。河南巡抚拟断秦珩依夫殴妾致死拟徒,秦珠依谋杀人从而加功律拟绞,吴存比照余人加功律量减一等拟徒。刑部指出,通奸案件关系风化,所以律条对出于义忿捉奸杀奸立有专条以区别于寻常谋故杀案件,但卑幼杀死尊长又牵涉伦纪,义忿为轻,故而依照故杀本律治罪。当两种情况同时出现于一起案件时,“从未有所杀奸妇并非尊长,而亦照谋故本律定拟也”。此案中,秦珩杀死完氏正是闻奸而杀,应当依闻奸杀妻本例减罪二等正条定拟。秦珠系本夫有服亲属例得捉奸,完氏并非尊长,秦珠依例以斗杀论。既然秦珩的杀人行为有足够正当的法律条款支持,那么秦珠也应该依照共殴下手之余人科断。雇工吴存并未参与商谋,也未加功掩埋,应当依照知人谋害他人不即救阻本律拟断。[7]119—120

三、部驳平冤案例举隅

严格说来,每一起案件都有变为冤案的可能:事实不清、定罪不准、量刑不当,在没有经过刑部驳改之前,这些案件都存在着或多或少的不公不正。那么,乾隆前期的驳案制度能否有效地发现可能的冤案并将其终结呢?在《汇抄》251则案例中,我们发现了7则十分典型的冤案,即其在呈报刑部之前就已经存在严重的问题。限于篇幅,仅举其中一例。

案例90“杀死亲夫究出凶首改谋杀”。刑部接到的材料称,张迅与抱养儿媳王氏通奸,王氏杀死亲夫张继盛。宁古塔将军审理后“将王氏依妻妾因奸杀死亲夫律凌迟处死,张迅依奸妇自杀夫,奸夫果不知情,止科奸罪。奸乞养子之妻者,比依奸妻前夫之女律拟徒枷责”[7]99—102。刑部在王氏的供词中发现了问题,据供词描述:王氏与公公张迅通奸被丈夫张继盛撞见,是夜二更时分丈夫睡在炕上詈骂,她便举刀砍向丈夫。砍空之后,丈夫起身但被王氏用头撞倒,王氏乘势按住丈夫并用刀砍伤其右手掌。丈夫抽手时,王氏骑压于丈夫身上,用刀锯割丈夫脖项,并将脑后脖项砍伤致其死亡。整个过程中没有同谋加功之人。刑部的疑问是,王氏一介女流怎么可能按住丈夫?其夫既是壮年男子,又已站立起来,性命攸关之时怎会不拼尽全力抵抗呼救而任由王氏刀砍?再查张继盛脖项伤口,深入至骨,气嗓已断,脑后伤口同样深至颈骨。张继盛在打斗时已被王氏骑压,仰面脖项被割,气嗓断绝,自然无法伸展翻动,那么脑后深入至骨的伤口又作何解释呢?张继盛身上的伤口亦不仅此一处,如何会是少年女子一人所砍?再者张继盛与张迅卧房仅一墙之隔,是夜如此打斗张迅怎会毫无听闻?既然张迅与王氏通奸被撞破,张迅自当早晚留意,又岂能默默无闻?王氏砍杀丈夫时张迅闻声必定心怯,疑虑儿子杀媳或殃及自己,又怎能安心稳睡并不起视?在这一系列发问之后刑部表明自己的态度,这起杀人案件中应当还有同谋加功之人,宁古塔将军不详细追究而一任该犯捏词,径为开脱。作为一起严重的因奸谋杀案,该将军应当详慎推究,务必彻查真相事情,按律妥拟。

面对刑部的多重疑问和彻查要求,宁古塔将军的回应十分简单,仅仅是再次对王氏和张迅分别予以刑讯,二人口供如前,并无加功同谋情事,案件仍照原拟再次呈报刑部。刑部又一次展开对案件的细致剖断:根据张迅之妻周氏的供词,周氏掌灯查看之前王氏并不知晓张继盛被人杀死,其中定有别情。另外,该案的报案人张家傭工杜云应当对案发时的情况有了解,但宁古塔将军并未提审。再回到案发现场,根据案件材料所示,无论是身为女流的王氏还是正值壮年的张继盛在案件中的表现、动机、作案手段等都有违背常理之处。刑部严厉指出,地方官员显然是在迁就附会,草率结案。

在刑部二次驳改的同时,张迅之弟张淳赶赴刑部申诉,称张继盛是被达拉苏杀死,王氏也被砍伤肩胛,承审章京亦未提讯达拉苏,反将张迅、王氏严刑夹拶。这一情况更加印证了刑部的推断。刑部指示地方:人命重案必须详细推究,不能严刑逼供,该将军审拟原招疑窦种种,张淳在刑部申诉极口称冤,仅据其一面之词当然不足凭信,但凌迟命案要更加慎重,该将军应当另委贤员秉公审理,不得固执前见,并将张淳等人押送宁古塔将军衙门听审。刑部二次咨驳之后,案件引起皇帝的注意,钦差刑部左侍郎韩光基等人审理,查明张继盛确实是被达拉苏杀死,达拉苏依谋杀人律斩候,诬证翁媳通奸的费公道被拟以徒刑。

这起案件颇具代表性,翻检整部《汇抄》,无论是初次还是二次驳案,刑部都能精准地发现问题并及时予以指驳,这些案件最后的审判意见也是依照律例拟定,定罪量刑实现了允协,冤案被终止,公正得以实现。在此我们有必要重申,公正无冤并不以某个人的主观判断为准,它也不是单纯地满足两造某一方的诉求或司法者个人的好恶,它是在尊重事实的前提下在国家律例框架内达成情、理、法之间的平衡,是惩治罪犯、维护社会秩序和价值体系、宣教大众等多重目标的有机整合。《汇抄》向我们展示了刑部为何、如何驳案以及最后的判决意见,在此过程中我们清晰地看到刑部为追求司法公正而孜孜以求的努力。那么,刑部为何能够发现并终止冤案呢?

四、刑部驳案平冤的司法技艺

学界以往对清代司法制度的宏观研究已经清晰地展现了部驳在整个审转流程中所处的位置与作用,聚焦于部驳的专题研究也挖掘了刑部驳案的内部流程和运作机理,这些成果为我们考察部驳制度奠定了坚实的基础。与立足于权力关系角度剖析部驳制度不同,笔者更侧目于部驳的主体——刑部是如何通过司法技艺层面的努力实现无枉无纵的。这并不表示我们回避部驳运作中可能存在的权力游戏,但无论怎样,部驳终究是要在法律制度的框架内展开并形成结果的。

由于刑部驳审通常是基于地方督抚提供的案件材料展开,因此审阅卷宗极为重要,这就要求刑部官员对文案必须细致、敏感。梳理《汇抄》案例可以看到,刑部各司在审核案卷材料时经常使用怀疑—推理手法,即对卷宗中有违常理常识之处发出疑问,进而展开合乎逻辑的推理,探查档案背后可能存在的另一种案情。如上述案例90刑部对一介女流能否独自制服杀死壮年男子,被害人打斗时寂然无声,仰卧状态下如何后颈伤口深入至骨等问题就持怀疑态度。既然为推理则免不了主观性,尽管刑部认为该案应有加功同谋情事,这固然与案件的真实状况仍有差距,但此处的关键是刑部有足够充分的理由要求地方重新审断,两次驳回推动了案件的审理臻于公正,为随后的彻查平冤创造了机会。

除怀疑—推理外,刑部的第二种技艺是“较真”,对案件细节反复核实确认,这里的细节既指证据,也指影响定罪量刑的事实情节。以往研究者注意到了古代中国司法审判中过分重视罪犯口供的弊端,但在《汇抄》中我们看到,刑部并不相信“一面之词”,对于地方呈报的口供绝不盲从,并提醒地方司法者切勿“专事刑求”,前述案例164和案例22中刑部对伤痕、尸格、赃物的追究便是例证。而对案件细节的核对也是刑部十分注意的重点,看似细小的差别实则导致截然不同的判决结果,特别是定罪量刑涉及期限、数目时刑部尤为注意。

刑部驳案的第三种技艺是对法律条款的精准理解与引用,在这一点上刑部占据着绝对的优势:“部权特重”的刑部大量接触各类案件,在日常业务办理的过程中对律例十分熟稔,更重要的是刑部在制定和修订法律的活动中也扮演着重要的角色,这就决定了刑部在驳案过程中对律例的理解更加深入和到位,更接近法律文本背后的立法意图。观察《汇抄》中的案例可以看到,当刑部与地方官员就案件的法律适用及相关问题展开讨论时既要掰扯字眼,也要详绎律意,如此方能为地方官员在繁复的律例体系中找到恰当的定罪依据提供参考。

综上所述,刑部以其娴熟的司法技艺在驳审环节及时发现问题并予以指驳,这就使得可能演变为冤案的各类案件在此得以终止,而那些在地方法司审理中已经形成的冤案也在驳审环节被曝光,案件得以公正拟断。从《汇抄》案例的记录看,除极个别案例经过指驳后由皇帝直接判决和刑部径自改拟外,绝大多数驳案最后的拟断意见都是地方依照刑部的意见改正。单从文字表面我们无法得出这样的看法,即刑部以行政强势压制地方衙门迫使其改拟。如果这种情形确实存在,重点在于这种压制最终对案件的审理造成了怎样的影响,是积极的还是消极的,是终止冤案还是制造冤案。就《汇抄》所反映的情况看,应当是一种积极的压制。

五、结语

《汇抄》在清代司法驳案系列档案中只能算是一个小型产品,也因其微小,未能引起研究者的足够重视。作为一部私人抄录整理的驳案集,它反映了乾隆前期刑部与地方围绕案件往来交互的动态过程,我们能够在这些案例中看到刑部办案的严谨、细致和专业,也能够看到地方官员在驳案过程中的种种面相。就《汇抄》所辑录的案例看,部驳能够实现其预设的目标,发现问题甚至冤案,及时指驳,督促地方做出公正的拟断。可以说,至少在政治生态较良好的时代,部驳制度的运作及其发挥的平冤功能应当予以肯定。

此处有必要补充的是所谓“剪裁”案件的问题。刑部的驳案审查主要依据地方提供的案牍材料,地方官员为了避免驳案给自己带来压力和麻烦便利用了剪裁案件的技术,根据驳案的要求做出相应的文案处理。首先,有关剪裁案件的技术描述主要收录于清末的幕学作品中,其中以张廷骧编纂的《入幕须知五种》为代表,它所反映的情况同样是一种历史的积累和沉淀,这种剪裁技术在《汇抄》所载案件的时代是否已经十分成熟且普遍通行尚不可知。其次,如何剪裁值得我们关注,就笔者所见到的幕学书籍中谈到的剪裁③,主要是从行文风格、语法句式等方面入手,以求上官阅读时晓畅简要,详略得当,与案件无关的枝蔓必须剪除,但重要关节必须严格细致陈述,确保案情流畅,环环相扣,情罪明晰。因此,这种剪裁不是颠倒黑白的捏造,而是为了避免文牍之烦累而实行的必要的技艺。复次,倘若在乾隆中期的驳案活动中存在地方的恶意裁剪,那么《汇抄》中的案例已经证实了这种蒙蔽手段是能够被刑部识破的——在这251则案例中,我们已经洞悉了刑部的审查技艺。所以,“刑部所关注的是对于被告是否给以与其罪行相适应的刑罚;至于确认被告是犯有罪刑,还是清白无辜,这个问题刑部很少考虑”[8]的说法并不能令人信服。

注 释:

①张田田指出,由于《大清律例》的编纂体例受传统法律思维追求具体化的影响,其律例合编体例存在着文题不符的现象,给读律者、习律者、司法者在利用、学习、使用律例带来不小的麻烦。参见张田田:《试论〈大清律例〉律目的局限》,《探索与争鸣》2017年第12期。可以想见,清代法律体系中的大量存在的例给法律人士带来的困扰很有可能会影响司法公正的实现。

②本文所使用的案例编号是笔者将《汇抄》所载案例依序编定的流水号,下同。

③有关剪裁案件技艺的史料分布较为零散,限于篇幅不在此胪列,详细情况可参阅张廷骧编《入幕须知五种》,收录于沈云龙主编《近代中国史料丛刊》第二十七辑,台湾文海出版社印行。