社区能力视角下协商系统实践的类型特征与发展趋向

2021-04-02张大维赵益晨

张大维 赵益晨

摘要:社区协商是基层群众自治的生动实践,是社会主义协商民主建设的重要组成部分和有效实现形式。以社区能力视角为切入,结合当前协商民主研究最前沿的协商系统理论,建构了影响社区协商系统质量的社区能力要素框架。通过对民政部遴选出的全国首批最具代表性的10个优秀社区工作法进行案例比较分析,依照社区能力要素构成划分出不同的社区协商类型特征,包括专业-能人型协商、开放-大众型协商、包容-混合型协商,并以此为基础探讨了协商系统中专业和开放的发展趋向。提出需要立足社区能力,增强四大要素能力,从协商系统全局出发,在协商制度化过程中更重视整体性和系统性,才能扎实推进协商实践的合理创新和高质量发展。

关键词:社区;协商;社区能力;协商系统;协商质量

一、问题提出和文献综述

社区协商被认为是基层群众自治的生动实践,是社会主义协商民主建设的重要组成部分和有效实现形式。近年来,一批社区优秀工作法经过国家民政部的认定被广泛宣传推广,这些典型案例来自基层实践和改革创新,是新时代党的群众路线的生动实践,而在这些案例中或多或少地都能够看到协商实践的影子。这一方面显示出协商实践在新时代基层治理创新中的重要价值,另一方面也反映了今后一段时期内协商将作为推进社区发展的工作重点和建设方向。因而,在新时代社区治理创新中,协商实践有着怎样的典型特征,又呈现出怎样的发展趋向,以及相应的影响因素便值得进一步的关注和讨论。

在以往有关社区协商领域的研究中,侧重从价值讨论和优化分析两个方面进行了研究。在社区的协商实践真正落地前,更多探讨了协商对社区治理的价值。李雪萍认为协商是社区民主发展的基本路径。[1]王芳和陈进华指出基层协商民主和社区治理目标上具有内在一致性,是实现社区共治的重要途径。[2]陈景岭进一步指出,协商是有效的多元利益整合和对话机制,为社区治理提供了新发展空间。[3]陈家喜等认为,协商治理在社区治理的有效实践,源自我国社区的复合属性。[4]刘晔指出在协商制度框架内有利于实现政党、国家、社会权力的互强过程等。[5]

随着社区协商的持续深入,相关研究也开始从价值讨论到具体操作的优化分析转向。从总体上看,张平等基于实证调查,从社区的协商主体、内容、程序、形式等方面提出优化建议。[6]辛方坤也提出了党组织、多元主体、协商规范、协商机制等方面的优化对策。[7]具体而言,主要包括协商主体和协商规范等两个方面。在协商主体方面,冯华基于案例分析,提出政府与社会开展协商合作的现实意义。[8] 陈荣卓等以政府与社会组织互动为切入,划分了四类不同社区协商类型。[9]唐娟等则以社区成员结构和议题范围为衡量维度作出类型划分,并提出协商主体方面的优化对策。[10]在协商规范层面,张晨等指出社区协商机制需通过程序化建设予以规范。[11]刘俊杰进一步指出其中存在的规范性难题。[12]陈荣卓等则提出了协商制度程序和参与形式的优化方向。[13]

上述研究从协商的价值、主体、内容和程序层面,就社区协商存在的问题与对策进行了不同程度的讨论,但较少关注治理现代化背景下协商质量与社区能力的关联。而本文则以社区能力视角为切入,引入协商民主研究最前沿的协商系统概念,整体建构影响协商系统实践的社区能力构成要素,并通过对民政部遴选出的首批最具代表性的10个优秀社区工作法作为新时代社区的典型案例进行比较分析,依照社区能力要素构成划分出不同的社区协商类型,并以此为基础深入探讨今后一段时期内社区协商实践的发展方向。

二、社区能力:影响协商系统质量的要素框架

社区能力作为学术概念提出并运用于实践层面是近来的事。代表性的观点有罗伯特·M·古德曼(Robert M. Goodman)等人提出的社区意识、社区历史积淀、社区权力和社区共识等4个维度的社区能力标准。[14]罗伯特·查斯金(Robert Chaskin)等人提出的包括能力特征、社会行动层次、功能、策略、条件变量和产出等6个方面社区能力建设的关系框架。[15]贝丝·R·克里斯普(Beth R. Crisp)提出了自上而下、自下而上的组织能力,团体的组织能力以及社区整合能力等4个方面。[16]罗纳德·拉庞特(Ronald Labonte)则概括了社区能力的9个相互作用的领域,包括参与度、领导力、组织架构、问题评估、资源调动、批判性反思、社区联结、与外部合作度等。[17]菲奥娜·维蒂(Fiona Verity)则将社区能力归纳为社区特质、机制建设、联结网络、认知程度、技术能力、资源动员等5个方面。[18]而国内关于社区能力的相关研究,尤其是对于社区的相关研究还相对薄弱,徐延辉和黄云凌回顾了国外相关研究,对实践予以了展望。[19]徐延辉和兰林火则将社区能力、社区效能感与城市居民的幸福感进行了关联度讨论,[20]夏建中将公共产品作為提升社区治理能力的重要组成部分。[21]李晓琳等人指出,要以人、财、物、技术等机制建设提升社区服务能力。[22]师曾志等人认为社区服务能力与治理能力应立足于个体,提升社区和个体居民之间的情感交流。[23]

协商系统是协商民主研究的最新概念、方法和理论,国际上关于其研究也是进入新世纪后开始的,中国则刚刚起步。协商系统可以被理解为由多元要素构成及其相互连接的协商方式。[24]从实践形态上看,它是由各类协商要素构成的系统,是由既相对独立又相互依存的要素组成的协商民主复杂整体,不仅内含正式协商,也包容非正式协商;既可以从过程-事件(议题)的视角来看待协商的要件,也可以从程序-制度(规则)的视角来评判协商的质量。[25]因而以协商系统概念对每一个特定案例的系统化考察更有利于观察到参与主体和参与形式的多样性、参与程序的复合性、结果的转化与执行能动性以及整个过程的包容性等,也更有利于从社区能力的视角对协商过程作出整体性、全局性判断。

关于社区能力和协商治理之间的联系方面,较有代表性的有波·金尼(Bo Kenny)的研究,其利用了查斯金提出的社区意识、成员对社区承诺、问题解决能力以及获取资源能力等四方面的社区能力特征以及相应的发展战略,对协商能力进行了评估,并认为社区协商能够促进社区能力的发展。[26]而这一观点给本文提供了思路,即社区协商系统实践所呈现出的制度安排是否也会受到社区能力的影响。基于这一观点,本文从前述研究中寻求可评判的标准,并结合我国社区的协商实践,进一步提出了影响协商系统实践的四类社区能力构成要素,主要包括居民要素、领导要素、机制建设和资源获取(见表1)。

具体来看,第一个影响协商系统实践的社区能力要素是居民要素。这一要素的内涵较为丰富,根据已有研究的理解,可以简单解释为作为协商主体的居民受社区组织形式、历史背景等一系列环境影响而形成的社区参与度和认同度,这既可以看作是居民对于社区治理中的主体意识,也可以看作是居民内在的社会资本和关系网络,反映出协商系统中主体的不同特征。而居民要素与社区协商的关系也较为明显,即居民要素显著的社区,在协商的制度化参与方面也可能更为积极,乐意为社区公共事务提出建议。

而与之有相关的第二个社区能力便是领导要素,这一要素在我国社区实践中尤为明显。领导要素可以被理解为社区“两委”干部的领导能力,能更多反映出协商系统中的主体、场所、传播、程序等安排与设置。组织和领导能力突出的社区,在推进协商制度化建设方面自然更加突显。如果将居民要素和领导要素放在一起来看,可以从某种程度上反映出政社之间在协商系统中的互动情况,当前者更突显时,居民参与协商实践的载体和方式可能更为多元和普遍;而当后者更突显时,社区协商制度化建设则可能更加成熟和稳定。

第三个影响协商系统实践的社区能力是机制建设,这一要素可以理解为基于协商系统制度搭建的社区配套机制和功能实现。根据我国社区协商的实现功能来看,主要有服务性和参与性两种机制建设方向。机制建设的服务功能主要是指分类搭建社区服务配套机制,[27]并以此优化社区服务,将协商成果有效转化为解决居民实际问题的能力;而参与功能则是能够依托机制动员社区居民、开发社区资源来达成共同目标,[28]且通过协商方式来实现这一过程,二者从不同层面反映了协商系统中的议题转化过程。从中可以发现,机制建设的功能实现与居民要素和领导要素的互动形态有着内在关联。一方面,社区的政社互动形式会影响到机制建设的功能性;另一方面,机制建设的功能性也会某种程度上巩固政社互动形式。

最后一个影响协商系统实践的社区能力要素是资源获取,主要是指基于协商制度搭建的相关资源获取能力,这一能力不同于上述三类要素,属于社区能力的外围要素。在社区治理中,不同的政社互动形式会形成不同的机制建设,而不同的机制建设则有着不同的资源获取渠道。而对于协商系统而言,该要素一般将影响协商结果的落实情况,尽管资源获取形式各有不同,但资源获取能力的强弱则直接影响着协商质量。

上述四点阐释明确了影响协商系统实践的社区能力要素构成,分析了要素间的内在关联(图1)。以社区能力视角为切入来研究协商系统的实践,能够跳出社区协商的单一维度观察,转而以协商系统这一更加多元、整体的观察视角,基于社区能力的构成要素对社区协商实践进行剖析,将进一步明确协商实践在社区治理中的现实作用以及在今后发展的可能性。

三、类型特征:案例社区能力与协商系统差异

社区治理事关党和国家大政方针政策的贯彻落实,事关群众切身利益,事关基层和谐稳定。党的十八大以来,中央层面制定并印发了多个关于社区治理工作的政策性文件。各地也因地制宜大力推进社区治理创新,涌现出很多先进典型。国家民政部2018年发出征集优秀工作法的相关通知,各地上报了各类社区的优秀工作法,经过严格比较和遴选,2020年编辑出版正式推出了“100个优秀社区工作法”,其中10个最具代表性的优秀社区工作法,或多或少地都带有协商相关的做法和经验(见表2)。以下便是基于对影响协商系统的社区能力要素进行的分类讨论与关联探究,通过对这10个反映新时代社区治理创新典型案例的协商经验做法予以比较与剖析,划分出每个协商系统案例中的不同类型以及其中反映出的各自特征。根据不同协商制度逻辑大致可以划分为专业-能人型协商、开放-大众型协商、包容-混合型协商等三种主要协商类型特征。

(一)专业-能人型协商

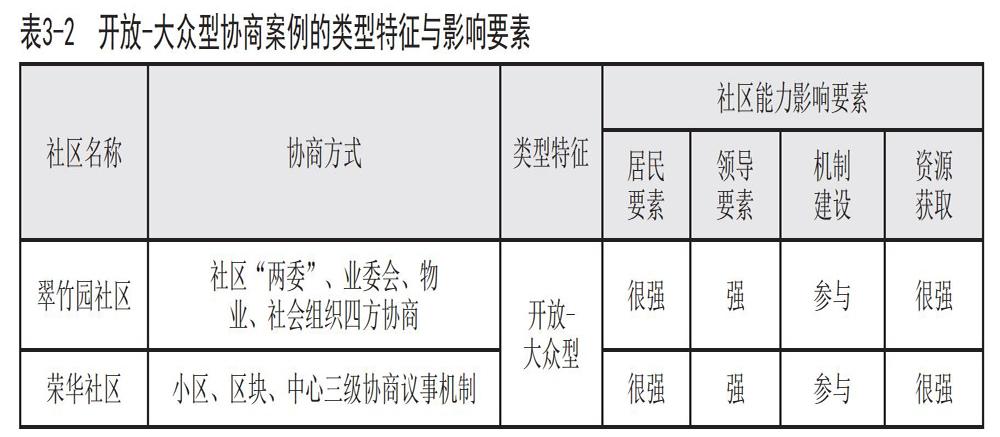

通过对10个最具代表性的社区典型案例的主要做法和协商经验予以总结和归纳,可以看到不同社区在推进社区协商系统实践的方式方法上各有特色,但同时也有显著的共性特征。基于社区能力视角对上述10个案例进行分析后发现,其中有6个案例都明显更倾向于专业-能人型的协商系统实践。具体来看,社区的领导要素——党的领导作用的发挥都有明确的制度设计和规范化的管理体系,作用非常突显。如军门社区建立的区域化大党建,形成了社区党委-网格党总支一居民小区党支部-楼栋党小组“四级网络”,类似的还有宝翠花都社区、划船社区、第一社区等。宝翠花都社区除下沉到底的四级管理体系外,还规范了楼栋的管理机制。

在协商议事层面,专业-能人型协商主要通过“党领群议”为基础促进党的领导与群众议事的融合,[29]对协商的领导和规范作用也更强,专业化、能人化的特征显著。如哈量三社区以8个方面的社区人员为基础建立社区协商委员会制度,在“两委”指导下开展协商议事,其中党员参与比例更高;划船社区则将党员社工、社区单位党组织负责人、党员居民纳入社区党委班子,由党组织牵头定期召开不同范围的协商议事会,还邀请街道、物业、驻社区单位召开社情民意协商研讨会,并达成主要共识。

相比之下,居民要素尽管在社区治理的整体参与方面突出,但仅从协商系统来看,普通居民的制度化参与程度相对有限。上述6个案例中,居民要素大都通过民情恳谈,或选出各类代表(如协商委员会代表、居民代表、业主代表等)的协商机制予以体现,而这种协商形式对于普通居民而言,主要是获得了制度化问题反映渠道,而实际问题则由选出的代表予以协商讨论并落实,社区能力的居民要素和领导要素的互动反映出明显的前弱后强。

相应的,在社区能力的机制建设方面,专业-能人型协商的配套机制主要是以服务功能为导向,强化协商系统中议题转化为实践的过程。如第一社区,协商议事配套搭建了网格化管理、“党员管家班”“全科社区工作者”“四社联动”等一系列服务功能;宝翠花都社区推出了党员对特殊人群“五常五送”服务,志愿者“七彩七倡”服务、社区工作者“九五工作法”等,回應居民的服务诉求;在中央花园社区,在社区、业委会和物业进行联动议事后,也依托红色物业落实各类特色服务,并设立监督机制。这种以服务功能为重点的机制建设有效契合了规范化、制度化的专业-能人型协商模式,将全方位的服务对标居民的日常诉求,既是社区能力的体现,也是对专业-能人型协商议题转化的有力保障。同时,从资源层面看,除了机制建设的服务导向外,强有力的资源获取能力也是专业-能人型协商得以维系的重要因素,实现了协商结果的落地。作为优秀典型案例,上述6个社区都能够通过各类渠道发掘资源优势,确保各类机制的落实。

综上,对于专业-能人型协商的社区而言,社区领导要素相较于居民要素普遍更为突显,反映在机制建设方面则体现为一种“居民诉求-能人协商-全方位服务-反馈诉求”的制度化、规范化安排,同时配以强有力的资源获取能力,使得整个协商系统实践得到强有力的资源保障(见表3-1)。

(二)开放-大众型协商

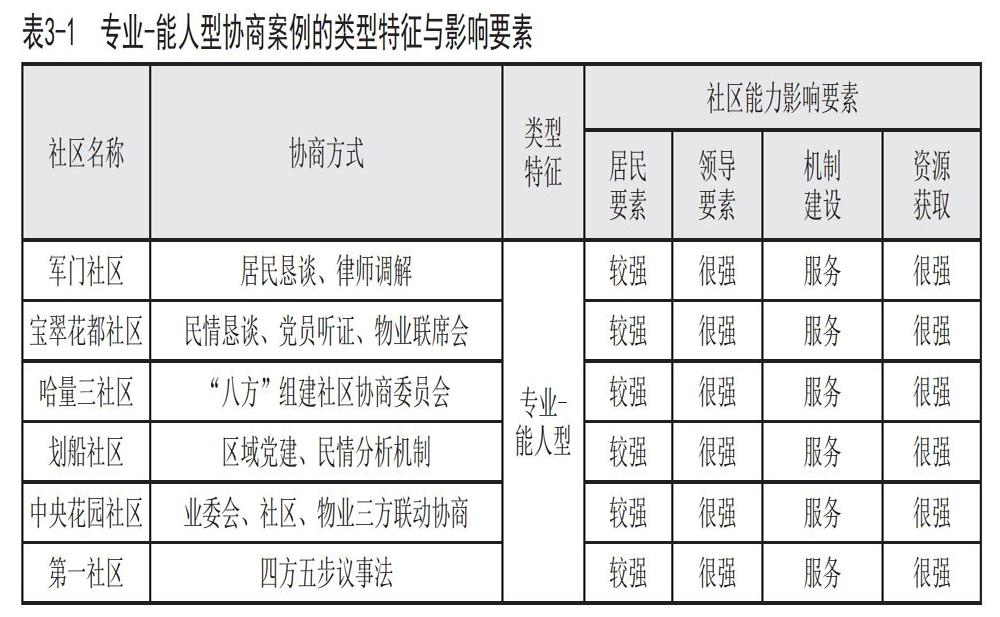

对案例进行分析后发现,除专业-能人型协商外,还有2个案例表现为开放-大众型协商。这一点主要从不同协商系统案例的居民要素和机制建设两个层面呈现出显著区别。从居民要素来看,翠竹园社区和荣华社区居民的公共参与相较于其他案例更为活跃,协商系统中普通居民作为协商主体的参与度更高。翠竹园社区通过社会组织平台组建90个社区社会组织,有大量普通居民参与其中;而荣华社区为中外居民混合社区,居民的民主意识更突显,参与公共事务的意愿也更强烈。

从机制建设上看,开放-大众型协商使得协商系统中的议题转化过程变得更加开放化和大众化,鼓励更多地参与和互动。例如,翠竹园社区从协商方面搭建了社区“两委”、业委会、物业、社会组织的四方协商机制,而配套解决机制除物业外,具有参与功能的社會组织也能满足各类诉求;荣华社区在小区、区块、中心三级协商议事机制之外,也鼓励居民参与各类文化活动,以此回应来自不同文化居民的需要。

从领导要素来看,在翠竹园社区和荣华社区,尽管“两委”依旧在关键问题上有着核心地位,但相对于居民要素而言,则没有专业-能人型协商那么强势,更像是在“幕后”扮演整个协商系统的协调和组织角色,为居民参与公共事务提供更多渠道和机会。除此之外,从资源获取能力来看,两个社区都有很好的资源输入机制,确保了协商结果的顺利实施。

综上,在居民积极关注并热心公共事务的社区中,以参与互动为导向的开放-大众型协商有很强的生命力,居民既能通过参与协商过程谋求自身利益,也能加入各种平台组织,在充沛的资源保障基础上大家一起行动实现共同诉求,而作为领导要素的党组织则为实现整个过程提供了关键的支撑作用。从开放-大众型协商的制度逻辑中可发现,作为协商系统主体的居民是否热心公共事务并形成认同的能力要素对协商特征有重要影响,若失去该要素的支持,相应机制建设和领导形式也可能会随之发生位移(见表3-2)。

(三)包容-混合型协商

通过社区能力视角对上述10个案例的分析发现,专业-能人型与开放-大众型协商之间是非排他性的,二者并非互斥,而是存在相互交融的可能,也由此形成了第三种类型——包容-混合型协商。该类型在上述案例中主要有2个社区对应这一特征。具体来看,首先,从领导要素而言,协商系统中“两委”领导位置依旧突显,通过各类程序化、制度化安排发挥着关键作用。如拥军街社区在党组织带领下制定的“八步”议事流程同样采用了代表参与模式,而夕照寺社区的共治委也是由7类主体参与议事;除此之外,拥军街社区“两委”还通过扩大协商系统的参与主体,邀请专家、“两代表一委员”、社会组织开展专家性的协商讨论,解决居民诉求,其中的专业化、能人表现意味浓厚。

其次,从居民要素和配套机制建设来看,无论是夕照寺社区的“小巷管家”还是拥军街社区的“三问四小”工作法,在协商系统的主体参与层面也都给予了居民协商议事乃至管理社区事务的更多渠道。从居民要素看,例如,夕照寺社区居民可通过加入“小巷管家”团队参与制度化协商,可以在楼栋开展非正式参与的协商讨论;而拥军街社区的普通居民除协商议事会外,还可自愿参与“坝坝会”谈论评议,或是参与评价社区工作述职等。从协商系统中的政社互动情况看,这一协商类型的居民要素相较于领导要素虽然依旧前弱后强,然而相较于专业-能人型协商而言,居民要素在协商系统的主体特征中也增添了更多的闪光点。

对于机制建设的功能实现而言,一方面,包容-混合型协商包含专业的服务功能,例如,夕照寺社区为“小巷管家”制定了完整团队建设的培训流程、规范化的协商操作流程,而拥军街社区也提供了一系列服务平台为协商成果提供转化服务;另一方面,包容-混合型协商也有欢迎居民广泛加入协商、评议等活动的参与功能,这种相对开放的协商特性是专业-能人型协商的机制建设所不具备的特征。显然,包容-混合型协商所兼容的两种取向性的机制建设也都有利于协商系统中的议题转化。而从资源获取而言,上述案例的资源获取能力也十分抢眼,能够搭建起丰富的服务和参与平台,保障了协商议事成果的顺利实现。

综上,包容-混合型协商兼容了专业-能人型与开放-大众型协商不同特征,这种兼容性一方面由于居民制度化参与热情和积极性较于专业-能人型协商而言更为广泛,但同时也离不开机制建设,在服务功能外为居民提供了制度化参与渠道,并在此基础上继续以民主管理形式丰富了协商系统实践,提升居民作为协商主体对公共事务的关注程度(见表3-3)。

四、专业、开放:社区协商系统实践的发展趋向

通过对上述10个新时代社区典型案例的协商实践所进行的比较分析可知,当前我国的社区治理中存在协商系统的实践形态,而且正在从点到面,从不规范、碎片化、随意性走向程序化、系统化和制度化。[30]而在这一过程中,会基于不同社区发展背景而形成不同的协商形式,这些形式在协商系统中也展现出各自的特征。经前文分析,归纳为专业-能人型、开放-包容型和专业-开放型三类。从主要形态上看,兼具包容性的专业和开放可以说是当前社区协商系统实践的主要发展趋向。针对这一发展趋向可以进一步得出以下结论。

首先,专业和开放的两种特征展现出了协商系统实践不同方向的发展理念。一方面,对于专业-能人型协商而言,在科技水平进步、生活品质提高的当下,发挥各类专业人员特长,专业型协商如同“专家会诊”,能够更快形成专业方案,通过各类服务机制尽力实现居民诉求,这显然从结果上能更快更好地达成协商目的。而另一方面,对于开放-大众型协商而言,从鼓励社区居民广泛参与公共事务、提升作为“主人翁”地位的自觉性和能动性方面看,这类协商无疑是建设社会主义基层民主,推进基层群众自治制度的重要路径。同时,对于社区发展逐步走向智慧社区建设和公共危机治理常态化建设的今天,社区社会资本的重要性也越来越得到高度关注,开放型协商为社区社会资本的制度化建设提供了更多有益的参考和借鉴。

其次,无论是哪一种发展趋势,对于社区协商系统实践而言都有各自独特的优势和价值。目前来说,尚不存在哪一种协商形式最好,不能一刀切。一方面,是由于三种协商类型从实践看均源于基层创新,从理论上看都是对协商系统理论中国化延伸的丰富和完善,且都朝着善治的方向前进;另一方面,也是因为当前我国的协商实践还并没有完全趋于成熟,以协商系统的标准而言还有更为广阔的发展空间,这也为今后协商特征的演变和迭代奠定了基础。就目前而言,应以更加包容性的姿态鼓励各类不同特征的协商实践积极创新,既可以是微观面、小规模、集中式的,也可以是宏观面、大规模、分散性的,增强不同类型之间的交流融合与各类要素之间的广泛包容,继续推进中国特色社会主义协商民主建设不断向前发展。

最后,专业和开放的两种协商特征不单是就协商实践的某一部分而论,而是以社区能力为切入,从协商系统的整体视角出发的。若协商受制于社区能力而难以付诸实践,那么再具有创新精神的协商理念也是不切实际的。例如,在资源获取层面,不论是专业还是开放的协商实践类型都离不开强有力的资源供给。因此,必须立足社区能力,从协商系统的全局出发,在协商制度化过程中更重视整体性和系统性,以社区能力奠定发展基础,才能扎实推进协商实践的合理创新和高质量发展。

附注:

①案例来源参考自民政部编写组.新时代党的群众路线的生动实践——优秀社区工作法100例[M].北京:人民出版社, 2020.

参考文献:

[1]李雪萍.协商、参与:社区民主发展主题[J].社会主义研究,2009(1):67-71.

[2]王芳,陈进华.社区协商:从基层民主到社区共治的内在逻辑及实践路径[J].江海学刊,2019(5):148-154.

[3]陈景岭.社区“善治中的政府责任”——基于协商民主理论[J].生态经济,2008(10):54-56.

[4]陈家喜,林电锋.社区协商治理模式的实践探索与理论反思——深圳南山区“一核多元”社区治理创新观察[J].社会治理,2015(1):84-92.

[5]刘晔.公共参与、社区自治与协商民主——对一个社区公共交往行为的分析[J].复旦学报(社会科学版),2003(5):39-48.

[6]张平,贾晨阳,赵晶.社区协商议事的推进难题分析——基于35名社区书记的深度访谈调查[J].东北大学学报(社会科学版),2018,20(2):170-176.

[7]辛方坤.中国社区协商民主的有效路徑研究——基于“百姓畅言堂”的案例[J].理论月刊,2014(3):164-166.

[8]冯华.协商合作:社区建设的发展之路——以成都市S辖区为例[J].广东社会科学,2008(2):179-183.

[9]陈荣卓,李梦兰.政社互动视角下社区协商实践创新的差异性和趋势性研究——基于2013—2015年度“中国社区治理十大创新成果”的案例分析[J].中共中央党校学报,2017,21(3):54-64.

[10]唐娟,谢靖阳.社区协商政治:发展历程与实践样态素描——以社区议事会为观察对象[J].河南社会科学,2020,28(8):81-91.

[11]张晨,赵云云.走向程序民主:社区基层议事协商机制的建构——以苏州工业园区Q社区实验为例[J].地方治理研究,2017(3):47-57.

[12]刘俊杰.社区协商民主的现实问题与推进路径——以无锡市社区议事会为例[J].黑龙江社会科学,2018(4):126-131.

[13]陈荣卓,刘亚楠.中国社区协商治理的制度转型与创新发展——基于2013-2015年度“中国社区治理十大创新成果”的案例分析[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2020,59(1):24-34.

[14]Goodman, R., Speers, M., Mcleroy, K., et al. Identifying and Defining the Dimensions of Community Capacity to Provide a Basis for Measurement, Health Education and Behaviour, 1998,25(03):258-278 .

[15]Chaskin, Robert J. Brown,P. Venkatesh, S.et al.Building Community Capacity, NY: Aldine de Gruyter, 2001.

[16]Crisp, B., Swerissen, H., Duckett, S. Four approaches to capacity building in health: consequences for measurement and accountability, Health Promotion International, 2000,15(02):99–107.

[17]Labonte, R. & Laverack, G. Capacity building in health promotion, Part 1: For whom? And for what purpose?, Critical Public Health, 2001,11(02):111-127.

[18]Verity, F. Community capacity building: a review of the literature, Australia: South Australian Department of Health, 2007:23.

[19]徐延辉,黄云凌.社区能力建设与反贫困实践——以英国“社区复兴运动”为例[J].社会科学战线,2013(4):204-210.

[20]徐延辉,兰林火.社区能力、社区效能感与城市居民的幸福感——社区社会工作介入的可能路径研究[J].吉林大学社会科学学报,2014,54(6):131-142+175-176.

[21]夏建中.治理理论的特点与社区治理研究[J].黑龙江社会科学,2010(2):125-130+4.

[22]李晓琳,刘轩.加快完善社区服务体系的思路与舉措[J].宏观经济管理,2020(8):36-41.

[23]师曾志,季梵.以社区治理与服务实现为目标的多元主体互动——生命传播视域下的社会组织与物业企业[J].新视野,2020(5):81-87.

[24]Mansbridge, J. Everyday Talk in Deliberative Systems, in S. Macedo(ed.), Deliberative Politics: Essays on Democracy and Disagreement, New York: Oxford University Press, 1999:221-227.

[25]张大维.社区治理中协商系统的条件、类型与质量辨识——基于6个社区协商实验案例的比较[J].探索,2020(6):45-54.

[26]Kinney, B. Deliberations Contribution to Community Capacity Building, in Tina Nabatchi (eds.), Democracy in Motion: Evaluating the Practice and Impact of Deliberative Civic Engagement, Oxford: Oxford University Press, 2012:167.

[27]马文多.基层政府服务社区能力提升策略[J].重庆社会科学,2018(1):101-107.

[28]陈雅丽.国外社区服务相关研究综述[J].云南行政学院学报,2007(4):173-176.

[29]张大维.党领群议:协商系统中社区治理的引领式协商——以天长市“1+N+X”社区协商实验为例[J].中州学刊,2020(10):75-82.