中国自然生态系统修复研究文献综述

2021-04-02杨明慧李珊珊

杨明慧,李珊珊,刘 畅

(1.东北林业大学经济管理学院,哈尔滨 150040;2.大兴安岭林业集团公司战略规划与计划统计处,加格达奇 165000)

1 引言

长期以来,凭借人口红利与土地红利的经济增长模式使全球经济得到快速发展,但同时导致生态破坏严重,重大自然灾害的发生频率大大增加,这向人类社会敲响了警钟,使人类意识到保护自然环境、恢复生物多样性刻不容缓。改革开放四十多年来,中国的经济发展取得了举世瞩目的成就,但是我国所取得的巨大经济发展,在一定程度上是以生态破坏为代价的。天然植被破坏、水土流失、土地沙漠化等是生态环境恶化最直接的表现,面对如此恶劣的生态情况,国家出台了退耕还林还草工程、天然林资源保护工程、环北京地区防沙治沙工程等重大生态修复工程。

从鼓励经济结构调整的角度出发,国内许多行业正通过经济转型来促进发展,我国经济的持续向好发展,离不开生态环境的有力支撑。同时,生态文明建设是我国社会主义建设的重要组成部分,为贯彻落实习近平总书记提出的“山水林田湖草生命共同体”理念,必须采取强有力的生态修复措施。根据已有的研究成果,对中国自然生态系统修复进行综合评述,为后续的相关研究积累经验,为国家对生态工程的绩效评价提供参考。

2 研究文献梳理

2.1 相关研究的时间分布特征

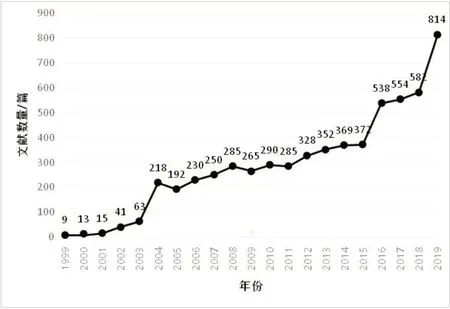

为了对我国自然生态系统修复的研究情况有一个整体的把握,在中国知网上对相关文章进行了“高级检索”,设计篇名分别为“生态修复”,或并“生态系统修复”。以“发表年度”指标为要素进行阅览[1],获取了我国从1999 年-2019 年共6 065 篇文章。按照时间分布情况,对研究中国自然生态系统修复的文献进行梳理(如图1),并提出了一些见解。

图1 1999年-2019年文献数量统计

从检索文献的时间分布情况来看,近20 年来我国学者对生态系统修复的研究越来越多,从1999年的9篇增长到了2019年的814篇,这表明人们对生态系统修复的重视程度越来越高。从图1可以看出,折线图中有三个明显的大幅度增长点,代表年文献数量增长率最高的三个年份,分别是2004 年、2016 年和2019 年。根据图1 所示,虽然个别年份研究文献数量出现小幅度回落,但是并不影响文献数量随着年份增加而逐年增加的总趋势。图中三个拐点的出现与同一时期国家出台生态相关政策、制度息息相关,可以说国家对生态系统修复的支持力度是评价生态修复综合效果的一个重要因素。

具体来看,第一个拐点出现在2004 年,2004年国家发布了《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》(简称《政策》),涉及到矿山修复扩展以及生态系统修复的方方面面。2004 年《政策》的发布不仅使文献数量出现了第一个高峰,一定程度上促进了国内相关学者对生态修复的研究,而且对矿山的污染防治起到了指导作用,给地方政府对生态环境的保护提供了政策参考依据;第二个拐点出现在2016 年,习近平总书记首次提出绿色发展理念,把生态文明建设放在社会主义建设的总体布局中,新理念的提出引发了学术界研究生态系统修复的高潮,也为我国的生态文明建设注入了新的活力;第三个拐点出现在2019 年,中央出台了《天然林保护制度方案》(简称《方案》),明确表示将继续对天然林的保护修复工作。《方案》的出台意义重大,推动学术界对我国生态修复工程的研究迈向新的台阶。

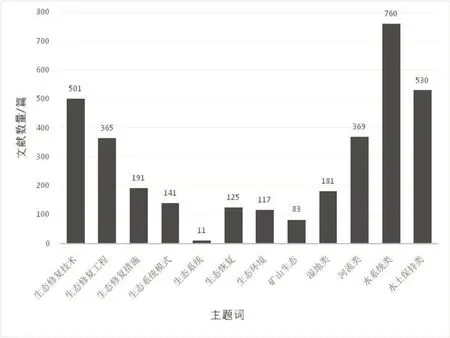

2.2 相关研究的主题分布特征

在“高级检索”中设计篇名为“生态修复”,或并“生态系统修复”,以“主题”指标为要素进行阅览,从出现次数最多的20 个主题词中获取到3 374 篇文章。按照主题分布情况,对研究中国自然生态系统修复的文献进行梳理,从宏观和微观两个角度出发,对前20 个主题词进行归纳,并绘制柱状图(如图2)。

图2 文章主题统计

宏观层包括生态修复技术(501 篇)、生态修复工程(365 篇)、生态修复措施(191 篇)、生态修复模式(141 篇)、生态系统(131 篇)、生态恢复(125篇)、生态环境(117篇)七个指标;微观层包括矿山生态(83篇)、湿地类(161篇)、河流类(369 篇)、水系统类(760 篇)、水土保持类(530 篇)。湿地类包括人工湿地(81 篇)、湿地生态修复(80篇)2个主题词;河流类包括河流生态修复(176 篇)、河道生态修复(100 篇)、河道治理(93篇)3个主题词;水系统类包括水生态修复(276 篇)、水生植物(169 篇)、富营养化(137篇)、水体生态修复(102 篇)、沉水植物(76 篇)5 个主题词;水土保持类包括水土保持修复(426篇)、水土保持生态建设(104篇)2个主题词。

根据柱状图所示,可以看出国内专家学者在生态系统中不同领域的研究分布情况。其中,水系统类研究共有760篇,占比最高,占到文献总数量的22.5%;第二是水土保持类研究,达到文献总数量的15.7%;第三是河流类,达到总量的10.9%;最后是湿地类和矿山生态。

3 研究内容评述

3.1 自然生态系统修复的技术研究

通过查阅大量文献,发现我国目前所采用的生态系统修复技术以自然修复技术和土壤修复技术为主。自然修复技术适用范围广、所需的成本较低,但时间周期长、见效慢;土壤修复技术对自然环境有一定的要求、所耗费的人力物力成本相对较大,但见效快。近几年,随着科技水平的逐年提高,通过土壤修复技术来改善生态系统的应用也越来越多。

3.1.1 自然修复技术

自然修复是指生态系统在不通过大规模的工程措施的前提下,凭借生态系统自身能力进行调整、更新,以恢复到原有生态稳定性的修复方法[2]。封山育林技术和生物修复技术是两种常见的自然修复技术。

①封山育林技术:以封锁山林为基本方式,禁止行人通行,利用森林自身的更新能力,让林木能够在天然的环境下更新迭代,给生态系统修复营造一个良好的环境[3]。封山育林技术在矿山生态修复中应用广泛,其中一个典型案例是苏州真山公园。随着科学技术的不断进步,许多城市工厂面临淘汰,工厂的倒闭产生了大量的工业废弃地,生态修复困难重重。依靠自然修复技术,我国苏州一个采矿地已经成功转型为真山公园,主要做法是遵循场地原状,种植大量植物,使真山公园很大程度上自主恢复到原有的生态功能[4],不仅解决了工业废弃地,把工业矿区变为生态公园,也为当地居民提供了一个休闲娱乐的场所。

②生物修复技术:指通过植物、动物和微生物的新陈代谢,来降解、处理生态环境中的有害物质,清除环境中的污染物,从而改善总体生态环境。生物修复技术在水环境治理中应用非常广泛,通常是通过生物的新陈代谢来降低水体中的氟、磷等营养物质的含量,从而达到净化水体的目的。其中江苏太湖污水治理是一个利用生态修复技术改善生态环境的典型案例。在了解太湖流域水环境污染严重、富营养化等情况的基础上,分析导致生态环境退化的原因;从实际情况出发,具体问题具体分析,决定对太湖进行生态修复技术。将经过特殊驯化的食藻虫投入太湖水域,采用生物修复技术对破坏的植被种群进行生态修复,有效净化水质,最终达到了改善太湖流域的水生态系统的目的[5-7]。

3.1.2 土壤修复技术

土壤是大多数植物吸收养分和水分、成长发育的摇篮,从一定程度上来讲,土壤的优渥与否是评价生态系统修复性好坏的一项重要指标,土壤肥度也是测量水土保持情况的重要指标。合理应用科学技术能够有效提升土壤的修复能力,有效保持水土,进而达到提升生态系统修复能力的目的。土壤修复技术主要有物理技术、化学技术、生物技术三种修复技术[8-9]。

①物理技术:指利用一些简单的物理原理,比如翻土、换土等小规模工程来增加土壤里的空气含量,改善动植物的生长环境,进而保护物种多样性。

②化学技术:指通过在土壤中加入适当的化学材料或试剂,改变土壤的酸碱度,提升土壤中的养分含量,达到滋养土地、改善生态环境的作用。

③生物技术:指通过一些手段来刺激土壤中的微生物,提升土壤中酶的活性;或者引进微生物、种植固氮植物等办法来提升土壤肥度,加快推进生态文明建设[10]。

3.2 自然生态系统修复的类型研究

目前,学术界对我国生态修复的研究侧重点不尽相同,对于生态修复尚未形成一套完善的分类标准,国家层面也缺乏统一的分类界定。在中国知网进行文献查阅,参考大量相关文献,并按照国家生态修复对象和所采取工程措施的差异,现按照生态修复工程对象被研究频率由高到低进行排序,将工程类型分为以下几类:

①水系统和湿地生态修复。主要修复对象是陆地水生生态系统,如河流生态修复、水环境生态修复、湿地生态修复等。

②矿山生态修复。主要修复对象是矿山生态系统,如矿山环境修复、矿区废弃地修复等[11]。

③退化污染废弃地生态修复。主要修复对象是退化土地生态系统,如棕地生态修复、土地盐碱化生态修复、废弃土地生态修复等。

④海洋海岛海岸带生态修复工程。主要修复对象是海洋生态系统,如海洋生态修复、海岛生态修复、海岸带生态修复等。

3.3 自然生态系统修复的模式研究

以生物修复案例为基础,强调生态学原理在退化生态系统中的应用,针对某一生态环境修复过程中运用的具体模型,探究自然生态系统修复的可行路径。丰瞻、许文年、李少丽等(2008)针对裸露山体的特征,以及裸露山体的生态修复特点,提出了基于恢复生态学理论的裸露山体生态修复模式,为山体的生态修复工作提供了一种新的路径[12]。陈云、吴义锋、薛联青(2008)在阐述了复合生态系统的基本概念后,建立了基于城市河流复合生态系统的环境影响指标体系及生态修复模式,对城市河流的修复进行了一定的可行性探索。张磊、苏芳莉、郭成久等(2009)在生态修复的基础上,探究了灰色关联分析在土壤质量评价中的应用,得到了不同修复模式对于土壤综合恢复效果不同的结论[13]。刘沛松(2011)提出了林-草复合生态修复模式,试图解决我国低山丘陵区生态退化严重的问题。刘建林、黄向向(2012)基于层次分析法,提出了丹江流域生态修复评价指标体系,弥补了国家重大生态修复工程的绩效评价体系的空白。薛大川(2014)建立了多目标规划模型,探讨了废弃沉沙池的多种生态修复方案,对多种生态修复方案进行求解,为废弃地生态的有效修复提供了新的研究思路。李凯(2015)选用基于物理机制的SWAT 模型,对不同生态修复模式下白龙江流域径流变化进行了模拟分析,研讨了不同生态修复方式下的防灾减灾效果,促进了生态系统修复的研究进度[14]。王芳、汪耀龙(2018)等学者以三明市大田县均溪为例,提出了基于耦合理念的山地河流生态修复模式,为生态河流生态修复贡献了新的思路。吴维、汪溪远(2020)等学者以新疆准东矿区为例,通过引入考虑成本投入的DEA模型评价方法,选出了最优方案,极大地丰富了生态修复体系的研究内容。

3.4 自然生态系统修复的案例研究

学习典型地区的成功经验,能够帮助决策执行单位更加全面的了解生态系统修复的重要性,保障各地区生态系统修复的效果。

一般来说,由于矿山周边环境污染严重,在矿山生态修复中再开发利用的难度较大,利用恢复生态学的理论对矿山进行生态修复是一种有效的修复方式[15]。山西省作为我国的能源大省,矿产资源丰富,但由于长时间、大规模的资源开采,导致山西省矿山破坏严重,生态修复难度非常大。其中山西太原西山生态园效果显著,在改造前是废弃的矿采场,通过生态恢复与旅游开发,如今成为了一个集疗养、商贸、文旅为一体的绿色产业集群,不仅带动了周边经济发展,也成为了当地一张生动的生态修复名片[16]。棕地一般指被闲置或废弃的工业用地和商业用地,由于工业污染严重,导致棕地周边生物多样性较低,生态功能显著退化。首钢石景山工业区位于北京市西部,规模如此庞大的钢铁生产企业给周边地区带来了经济增长的同时,也带来了环境的严重破坏。采用综合发展战略,从历史和文化价值、建筑形态、技术经济价值三个角度出发,如今,首钢石景山工业区变成了一个功能多元化的工业文化景区。在保留首钢工业原貌的基础上,将城市中的工业废弃地转变为休息娱乐场地,首钢工业园区的成功改造为城市工业废弃地的升级改造提供了可参考的经验,是我国自然生态修复的典型案例[17]。

4 结论与讨论

4.1 结论

本文以生态系统为研究对象,通过查阅近二十年来我国生态系统修复的大量相关文献,从时间分布、主题分布两个层面对文献进行梳理,发现我国生态系统修复事业逐步走进大众视野,生态环境保护受到越来越多的人重视。可以说国内学者对于生态系统修复的研究情况与同一时期国家出台生态相关政策、制度息息相关,立足于我国实际情况,分析了影响研究走势可能出现的原因。从自然生态体系修复的技术、类型、模式、案例四个角度出发,对我国的生态系统修复进行了较为详尽的分类,查阅研究自然生态系统修复模式的文献,对相关学者的研究进行了梳理,通过典型案例解读我国自然生态系统修复的进展。通过文献梳理,对生态系统修复有了更加深入的了解,同时为国家进行重大生态工程评价提供理论支撑,丰富学科体系构建,为生态修复学科体系理论发展进行了有益探索。

4.2 讨论

对生态系统修复的研究综述具有一定的主观性,得出的结论难免与现实情况存在偏差,验证结论的合理性需要进一步的定性分析;且各地区经济水平与自然资源存在较大差别,很难确保生态修复办法的普适性。各地区生态修复方案的产生,应在充分了解地区经济、政治、社会、生态现状的基础上,选择科学的生态修复技术,因地制宜地对地区生态进行修复。