山地农村居民点竖向规划研究与实践

——以云南省禄劝县新村移民安置点为例

2021-04-02李琳,刘东

李 琳,刘 东

(长江勘测规划设计研究有限责任公司,湖北 武汉 430010)

我国地形复杂多样,其中山地面积约占陆地面积的41.67%,主要集中在四川、云南、青海、新疆、西藏等地[1]。为促进我国农业的发展,提高农村土地的利用率,确保农村贫困人口脱贫,加快山地农村居民点建设,在农村实行“统一规划建房、就近集中安置”将成为推动乡村振兴和新型城镇化建设、促进城乡协调发展的重要举措[2-3]。工程场地竖向规划是山地建筑设计的重要内容[4-5],常常需要综合考虑当地居民生活、节约用地、保证居民点整体稳定性以及节省基础设施建设投资等众多因素。其中备受关注的设计难点在于复杂山地位置坡度较大和地质条件复杂多样,对总平面图布局合理性、场地整体稳定性、道路纵坡确定以及土方量等影响较大,增加了竖向规划设计难度[6-8],因此必须因地制宜合理确定竖向布置方案。本文结合乌东德水电站建设征地移民安置项目——禄劝县新村移民安置点规划设计,针对安置地的复杂地形和地质问题、开展了竖向设计方案研究与实践,提出了山地农村居民点竖向设计的工作思路和主要对策。

1 工程概况

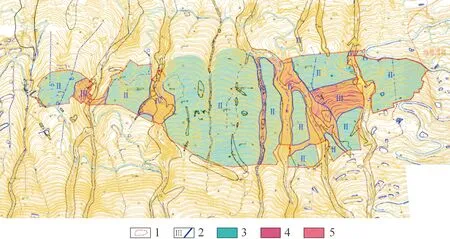

乌东德水电站建设征地移民涉及云南省昆明市禄劝县下辖4个乡镇,经征求当地政府和移民意愿后,规划建设禄劝县新村移民安置点,就近集中安置征地移民。禄劝县新村移民安置点新址位于乌东德水电站坝址上游约6 km处,金沙江右岸岸坡中部。新村安置点规划安置移民3 176人,属特大型村,人均建设用地面积92.35 m2,规划面积29.33 hm2,顺等高线(东西)方向长约1 300 m,垂直等高线(南北)方向宽约500 m。用地范围内地形坡度多在25%左右,用地高程在1 370~1 490 m之间,相对高差120 m。场地内冲沟发育,共有4条大型冲沟,将场地划分为4个区域,每块区域平整用地面积较小,为典型的山地地形(见图1)。

场区岩土按其成因分为第四系和基岩两大类。第四系主要为残坡积、崩坡积松散堆积层,厚度一般为0.5~5.2 m,最厚6.9 m;下伏基岩为顺向坡结构,主要由三叠系白果湾组泥岩、砂岩、粉砂岩及二叠系梁山组石英砾岩构成。白果湾组在场区内分布不均,厚度变化大,岩层层间存在不连续的软弱夹层。

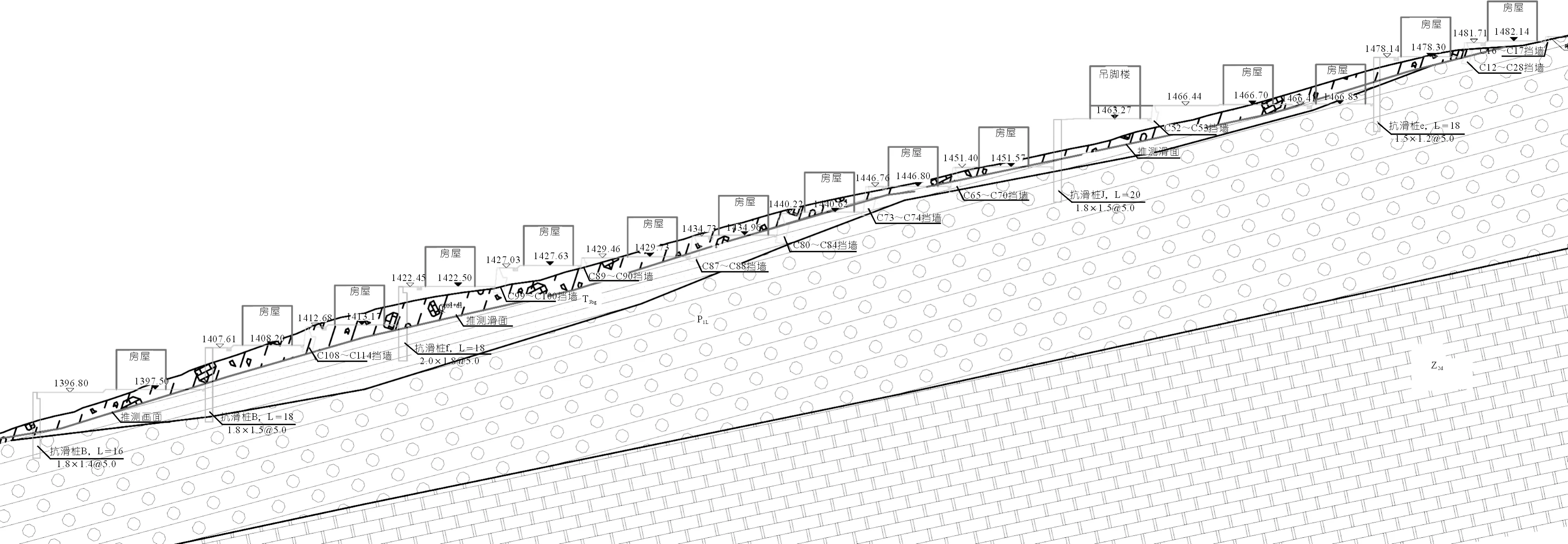

注:1.规划范围线; 2.地形坡度分界线; 3.地形坡度10% 安置点规划道路拟设置干路、支路及巷路3级。在南、北侧沿等高线方向布置2条16 m宽干路,以“剪刀叉”形式将居民区点东西贯穿;在中部布置1条10 m宽支路,与2条干路相连;以冲沟为界布置3.5 m宽巷路,巷路采用“S”形迂回上山,并与干路或支路相接。规划住宅布局为:干路与支路两侧采取两排房子一条路,巷路采取一排房子一条路的形式建设,使所有居民按当地居住习俗实现一层入户。居民住宅共计836户,间距9 m。宅基地进深12.24 m,有90,120 m2和150 m23种户型(见图2)。 图2 新村移民安置点平面布置Fig.2 Layout of new village resettlement site 用地范围内地形条件较为复杂是新村移民安置点竖向规划的难点之一。冲沟两侧用地坡度多在40%以上,规划用地中部横向的连续坡地坡度在30%以上,其他用地坡度在25%左右,平整用地面积较小,分布较散,建设条件比较差。如何在复杂地形下设计出合理的竖向规划布局,满足安置点建设用地的使用要求是首先需要解决的问题[9-10]。根据总体规划布局,规划用地前后缘高差120 m,垂直等高线方向最多有16排房屋,房屋前后排净间距仅9 m,在该空间内需布置支挡结构、道路、排水沟、污水管网、电力管线等建(构)筑物,同时还需要考虑房屋基础占用的部分空间。如果竖向规划不合理、支挡结构体积过大,将导致道路下部管网埋入困难、宅基地基础与支挡结构发生碰撞等现象。 用地范围内场区地质条件较差是新村移民安置点竖向规划的另一个难点。场区表层土体在暴雨工况下稳定性差,极易沿基岩面下滑,形成浅层第四系滑坡;三叠系泥岩为顺向坡不利地质结构,在暴雨工况下的稳定性不足,且缺乏足够的安全储备。采用何种支挡结构,确保场地整体稳定要求,是竖向规划必须解决的问题。此外,由于规划用地前后缘高差较大,如果每级台地高程设置不合理,将会导致场地后缘山体边坡开挖过高,破坏自然山体、影响自然生态环境,且高边坡存在较大的失稳风险[11-12]。 针对安置点用地范围内地形条件复杂的问题,主要考虑从竖向规划方案入手。竖向布置分为平坡式、台阶式和混合式。新村安置点场地整体用地坡度多在25%以上,台阶式布置方案既能充分利用现有地形地貌,又可避免大挖大填,减少场地平整的土石方量[13]。因此,新村安置点竖向主要采用平行于等高线的台阶式布置方案。 根据居民需求,安置点住宅规划布局需采用两排或一排房子一条路的布置形式,并要求所有居民实现一层入户。考虑到农村居民点房屋体量较小、大型公共建筑少,因此可均匀地将房屋宅基地和房前道路划分成一个小台地,并且将支挡结构设置在台地前缘(见图3)。小台地竖向规划布局依山就势,高低错落有致,同时也满足了建筑采光通风等要求。 图3 新村移民安置点典型断面Fig.3 Typical cross section of new village resettlement site 新村安置点地形陡,在总体规划布局上,道路采用“S”形长曲线迂回爬坡。城市用地的竖向高程都以道路的竖向为依据[14],农村居民点台地高程的确定也应结合地形及规划道路进行设计。道路的设计纵坡会影响相邻台地间的高差、台地间支挡结构断面尺寸和场地土方工程量,道路设计纵坡过大时,将会导致相邻台地高差增大、台地间支挡结构断面尺寸增加,但同时会大大减少土方工程量。如何保持三者之间的均衡,最大限度地降低工程费用,应对道路纵坡取值进行分析和比选。考虑到农村居民点车流量小,山地地区农村集中安置点内部道路设计车速可按15 km/h设计,道路设计纵坡极限值由设计车速确定。本次设计采用CIVIL 3D三维模型建模,通过对道路采用不同的纵坡进行取值,并计算出与之对应的支挡结构及土方工程量后,经对比分析表明,道路的平均纵坡宜控制在4%~6%之间。 同时,在规划安置点道路台地高程时还应采取下列措施: (1) 安置点规划的巷路“S”形曲线较长,而巷路两回头曲线间距离较短,应严格控制回头曲线间的相邻台地高差在10 m以内,便于合理设置支挡结构。 (2) 注重道路交叉口的节点设计,特别是道路交角在45°左右且两道路纵坡方向相反时,交叉口处道路纵坡不宜过大,以满足交叉口处车辆爬坡要求。 (3) 相邻台地高差应不宜太大,尽量控制在8 m左右,避免因垂直支挡结构体积过大而占用其他建(构)筑物基础及管网埋设的空间。 (4) 台地高程应根据地形、地质条件合理选择,台地宜采用半挖半填的布置方案。考虑到场地回填施工一般在支挡结构施工完成后实施,土方回填压实度一般无法满足建筑物持力层的压实度要求[15-16]。若建筑物基础位于回填区,会带来较大的房屋地基处理投资。因此,应将道路、绿化用地尽量布置在填方区,宅基地尽量布置在挖方区,避免建筑地基处理。 (5) 宅基地地面排水坡度应与前缘道路纵坡一致,高程可比相邻道路路面设计高程高0.1~0.4 m,以方便每栋房屋的居民入户。 新村安置点场区地质条件差,下伏基岩为顺向坡结构,在场地开挖过程中易沿结构面形成顺层滑动。为避免土体整体失稳,规划主要考虑从台地间的支挡结构入手。台地高差的处理方式,可以选取垂直支挡、边坡支护、边坡加垂直支挡或自然边坡等形式[17-18],垂直支挡方式主要有挡土墙、抗滑桩等形式。其中自然及人造边坡投资少而占地多,抗滑桩投资最高而占地最省。为了保证安置点顺向坡结构的整体稳定,保护生态环境,又能节省投资,在规划过程中应对每隔30 m的地质断面进行计算。依据计算成果,在确定新村居民点台地间支挡方式时,应遵循下列原则: (1) 根据台地间距及建(构)筑物平面布局合理确定支护结构形式。当相邻台地间采用边坡或边坡加垂直支挡的形式对宅基地或道路不造成影响时,宜优先采用该支护方式。 (2) 合理选择垂直支护方式。垂直支护方式的选择主要依据场地边坡整体稳定计算成果确定[19-20]。边坡稳定分析选取了覆盖土层与基岩交界面、三叠系浅层岩体中的软弱夹层两个滑动面,采用传递系数法分别在天然工况、暴雨工况及地震工况下对每个台地下滑力进行计算。根据剩余下滑力的大小确定合理的支护型式。经计算,挡墙适宜剩余下滑力小于150 kN/m的情况。当剩余下滑力大于150 kN/m时,若仍然采用重力式挡墙结构将会出现由于尺寸过大带来的基础开挖量大、原状土扰动大、建筑及管线设施布置难度大等不利影响。因此,当剩余下滑力大于150 kN/m时,可采用抗滑桩进行垂直支挡;当剩余下滑力小于150 kN/m时,选用重力式挡墙进行支挡[21-23],重力式挡墙选用上部截面尺寸相对于其他型式小的衡重式,便于道路路面下管网的埋设。 (3) 合理控制边坡开挖。场地后缘边坡开挖高度不宜太高,宜控制在15 m以内,并采用边坡加垂直支挡方案尽量减少边坡开挖对山体自然生态环境的破坏。 新村居民点通过在竖向规划中对场地高程、支挡形式进行了多方案比选后形成了最终的优化方案。 (1) 竖向规划方案。新村安置点竖向采用小台地的布置方案,在规划用地前后缘高差120 m范围内,垂直等高线方向最多划分有14个小台地,入户道路设置在小台地前缘。小台地高程的确定根据道路纵坡确定,台地间高差最大控制在8~10 m以内,便于支挡结构布置。 (2) 安置点支挡设计。支挡结构根据规划的建(构)筑物位置灵活设置,在不影响建(构)筑物的条件下,宜优先采用边坡或边坡加垂直支挡的形式,如建(构)筑物受放坡影响时,应采用垂直支挡。垂直支挡根据边坡稳定计算确定。安置点实际效果示于图4。 图4 新村移民安置点东侧实拍Fig.4 Photo of the new village resettlement site 做好山地地区农村集中安置点的竖向规划必须合理比选竖向规划方案、合理选择台地间支挡结构。本文结合乌东德水电站建设征地移民安置项目——禄劝县新村移民安置点规划设计,针对当地地形坡度大和地质条件较差等问题,采用小台地竖向布置方案,在台地前缘设置垂直支挡结构。在确保场地整体稳定的前提下,合理划分台地、优化设计高程,并结合道路、管线、房屋基础等多方面统筹考虑,达到了空间布局合理、居民方便使用、生态环境优美、工程投资节省的目的。

2 工程竖向规划难点及风险分析

2.1 地 形

2.2 地 质

3 对策研究

3.1 地 形

3.2 地 质

3.3 竖向规划方案优化

4 结 语