“菜篮子”工程对南京市大棚扩张的影响

2021-04-02刘思含施利锋孙艺达钟太洋

马 丽,刘思含,施利锋,孙艺达,钟太洋

(南京大学地理与海洋科学学院,南京 210023)

0 引言

农业关乎国家食物安全、资源安全和生态安全,同时作为国民经济的基础,其可持续发展不仅是中国特色新型农业现代化道路的内在要求,更是整个人类可持续发展的基础保障[1]。随着城镇化进程的快速推进,大量农村劳动力的转移[2]、食物消费结构的变化[3]推动着耕地利用转型,特别是耕地空间形态的转型[4]。与此同时,耕地利用转型也带来了农业生产方式的转变[5],再者根据农户土地利用目标的3个阶段,作物产量已经不再是制约农户经营的首要因素,所以农户的土地利用目标由产量最大化逐渐转向利润最大化[6],上述因素综合促进了农业生产的专业化和规模化。

大棚扩张是近20年来中国最为重要和突出的农地利用转型现象之一[7]。与西方发达国家主要以市场为驱动[8]的大棚扩张不同,中国大棚面积增加一方面与其明显的增收效应有关,另一方面因大棚设施投入较高,有受自然灾害及市场价格剧烈波动影响的风险,确需国家干预以避免食品市场的失灵,保障农户收益和城市新鲜农产品的可达性[9]。同时,若缺少国家“菜篮子”工程等政策推动,高技术含量的产业如设施大棚将缺乏明显的动力和机制支撑进而发展缓慢[10]。“菜篮子”工程是原农业部于1988年提出,旨在缓解中国农副产品供应偏紧的矛盾,重点解决市场供应短缺问题。近年来,随着“菜篮子市长负责制”的实施与发展,“菜篮子”政策已从单一的注重农副食品的生产供应能力扩展至重视市场流通体系建设(如菜市场规划与建设)、质量安全监管以及政策调控保障能力(如生产扶持政策)等[11]。

近年来,大棚面积在世界范围内不断扩大。过去20年里,国际大棚面积增加了5倍且增速持续上升,其中中国大棚面积占全球大棚面积的一半左右[12]。有资料显示,人口众多的南京市为解决农副产品货源紧缺的问题,积极响应国家政策,大力实施“设施化(即大棚化)、多产化和规模化”三化政策[13],使得蔬菜大棚面积大幅增加,在第三次全国农业普查时市大棚总面积更是达到 5690 hm2。大棚的应用不仅解决了季节性生产与常年性消费的矛盾,更促进了农村经济发展,大棚扩张也逐渐成为学者研究的重点问题。现有与大棚相关的文献多是研究大棚对经济和生态环境等方面的影响。在经济方面,大棚蔬菜是高产高效的现代化农业,不受季节性限制,比露天蔬菜更具经济效益[14];在生态环境方面,大棚设施会因种植年限和种植种类对土壤肥力产生影响[15],并且设施蔬菜生产的集约化增加了化肥、农药、农膜、柴油等工业投入品的使用,进而产生大量的碳排放[16]。还有学者关注大棚扩张所带来的耕地利用“大棚化”转型[7]以及以大棚种植为主的农地流转对农村土地利用及转型和乡村振兴的影响[17-18]。关于国家政策与大棚扩张两者关系的研究,当前多是从农户种植意愿的角度出发,探讨政府是否制定规划或组织技术培训对农户选择大棚种植的具体影响[19],鲜有研究深入分析国家政策对大棚及其面积扩张的影响[20]。

本文在充分借鉴以往研究的基础上,基于Tobit模型研究南京市大棚扩张的具体影响因素,并通过问卷调查数据进一步实证探讨政策影响大棚扩张的特征与机制,以期能更好地理解国家政策如何引导农户转变其农地利用方式,并为相关政策及规划的制定与完善提供参考。

1 数据和方法

1.1 研究区概况

南京位于长江下游中部富庶地区,是江苏省省会、南京都市圈核心城市,地理坐标为北纬31°14″至32°37″,东经118°22″至119°14″,总面积6587 km2。全市下辖11个市辖区,2019年,常住人口850.0万,城镇人口707.2万,城镇化率83.2%[21]。其地形较为平坦,以低山缓岗为主,南北长、东西窄,成正南北走向。气候属于亚热带湿润季风气候,四季分明,雨水充沛,农业生产条件基本平稳,是国家重要的农业和商品粮基地之一[7]。

本研究基于南京市“菜篮子”工程和农业“1115”工程规划中蔬菜生产基地的分布情况,选取南京市六合区、栖霞区、浦口区、江宁区、溧水区、高淳区作为主要研究区域。南京市行政区划变动如下:2000年,江宁撤县设区;2002年,原大厂区、六合县撤销,成立新的六合区;原浦口区、江浦县撤销,成立新的浦口区;2013年溧水、高淳撤县设区。

1.2 数据来源与处理

“菜篮子”工程的发展规划与政策文件在政府网站(http://www.nanjing.gov.cn;http://www.jiangsu.gov.cn;http://www.moa. gov.cn)搜集,社会经济统计数据通过《江苏统计年鉴》(1996—2016)、《南京市统计年鉴》(1996—2016)获取,南京市土地利用数据(1995—2015年LUCC遥感监测数据,1∶100000)、乡镇边界数据(2013年,1∶10000)、高程数据(30 m×30 m)、路网数据(2015年,1∶10000)等空间数据均来源于国家地球系统科学数据共享平台,1995—2017年的大棚数据通过SNAP等软件解译遥感影像数据提取,2015年的菜市场(包含菜市场和农贸市场,不含超市及大型超市的生鲜净菜部)POI数据基于百度地图API(Application Programming Interface)抓取所得。考虑到遥感影像解译数据中2010年大棚最小面积为4500 m2,因此运用ArcGIS软件将南京市整个区域划分为70 m×70 m的格网,经过处理的矢量数据的结果均分配至格网。问卷调查数据整理自项目组前期对研究区域的实地调研,调查内容涉及农户土地利用情况、大棚种植情况、农地投入产出情况、农户政策感知度等。

1.3 模型设定

1.3.1 Tobit 模型

为了分析不同因素对大棚面积的影响程度,以2010—2015年大棚改变面积比例(大棚改变面积与2010年大棚面积的比值)为因变量,因变量的取值为(-∞ ,+∞)。本研究采用Tobit模型[22]分析变量与大棚面积变化之间的关系,Tobit模型形式为

式中y为2010—2015年大棚改变面积与2010年大棚面积的比重;x为影响大棚面积变化的变量,包括政策因素、区位因素和地形因素;β0和β分别为截距项和系数;潜变量y*满足经典线性假设。μ为误差项。该模型表明,当y*>0时:y=1,当y*≤0时:y=0。

1.3.2 变量选择

结合南京市农业“1115”工程规划,对大棚面积变化的影响因素进行分析,本文选取是否是蔬菜生产基地(X1)、与蔬菜生产基地的距离(X2)、与菜市场的距离(X3)、路网距离(X4)以及坡度(X5)5个变量。

“菜篮子”工程中蔬菜生产基地的建设对于增强蔬菜生产能力、平抑市场物价、发展现代化农业、促进农民增收致富具有重要意义[23]。根据2010年《市政府关于实施农业“1115”工程》,南京市6个研究区共计32个街道或镇内设有蔬菜生产基地,且被要求要重点发展以钢架大棚为主的设施蔬菜。大棚等设施农业属于技术密集型产业,投资和运行成本高且需要大量的科研投入,仅依靠农民自身积累资金对发展设施农业而言明显不足,因此,政府一般不鼓励基地外的区域发展大棚[24],如实地调研中发现江宁街道陆郎社区不鼓励农民发展大棚,但邻近社区则会鼓励农户发展大棚并且对于钢架大棚种植的农户有相应资金补贴。在本研究中,将是否是蔬菜生产基地作为表达政策影响的变量,其值在基地内的格网设为1,否则为0。

相较于非蔬菜生产基地,基地在政府政策扶持下拥有滴管栽培、杀虫灯等先进技术,内部基础设施除完善的道路沟渠外还配备农产品检测室和冷藏库等,确保产品质量有所保障,同时在蔬菜生产服务组织专业化、技术服务体系配套化以及产销衔接一体化等方面的扶持政策,吸引着越来越多的产业龙头企业、专业合作组织、家庭农场和种植大户等向基地靠拢[25]。因此,本研究将与蔬菜生产基地的距离作为政策影响的间接变量,计算格网中心点离最近基地的距离,如果点在基地内则距离为0。

从“菜篮子”工程的蔬菜生产基地到千家万户的“菜篮子”乃至“菜盘子”,其中纽带是“菜摊子”。南京市从1993年开始把“菜篮子”工作重点从单一的强调基地建设转移到基地和市场建设并重,其间农副产品批发市场与农贸市场得到快速发展,形成了多元化发展的农副产品流通体系。随着城市化进程的加快和大棚等农业生产技术的广泛应用,蔬菜生产基地不断从城市近郊发展至远郊[26]。再者,受消费习惯的影响,城市居民更愿意去菜市场购买新鲜蔬菜[27]。因此,市场可达性和交通便利性对于基地鲜活产品的运输、销售以及生产材料的购买愈显重要[28]。在研究中,用与菜市场距离表征市场可达性,该变量为每个格网至最近菜市场的距离。以路网距离表征交通便利性,在中国,公路通常按照行政级别和功能划分等级,其中功能型等级公路中高速公路、一级公路、二级公路、三级公路为干线,四级公路为支线;行政型等级公路中国道、省道为干线,县道、乡道为支线。农产品长途运输较多使用干线公路,而连通县、乡(镇)、村等支线公路对于农业生产和短途运输的积极作用大于干线公路[29]。鉴于“菜篮子”工程主要是为解决城市蔬菜的供需矛盾,因此路网距离变量选择按照行政等级划分的国道、省道、县道、乡道。基于县道和乡道在市内农产品运输中的作用较大于国道和省道,因此将道路整体影响系数设为1,国道和省道权重为0.15,县道和乡道权重为0.35,最终所得路网距离为每个格网距各等级道路最近距离乘以权重的总和;大棚等农业生产技术的运用,弱化了自然条件对农业生产的束缚[26],但坡度通过土壤侵蚀进而影响着土壤养分的流失[30],对于作物种植和大棚选址有重要影响。

2 结果与分析

2.1 城市化与耕地变化

根据本文采用的遥感影像解译得到的数据(表1),1995—2000年大棚主要分布于栖霞区和浦口区,面积从1995年的23.58 hm2增长至2000年的130.32 hm2;2000以后,大棚面积迅速增加,由原本2个区扩张至6个区;2010—2017年,江宁区显著增加了2520.77 hm2,全市研究区累计增加约6530.00 hm2。

表1 1995—2017年南京市六大区大棚面积 Table 1 Greenhouse area in six districts of Nanjing from 1995 to 2017 hm2

结合南京市1995—2015年大棚分布情况(图1),可知南京市大棚面积增加的同时,地理位置也逐渐远离市中心。有研究表明经济增长和城市化是中国耕地变化的两大驱动因素[31],同时伴随快速城市化所发生的农村劳动力转移[2]和食物消费结构改变[3]也影响着耕地面积和种植结构。随着城市化进程加快,南京市城区范围不断外延,2007年间全市6666.67 hm2老菜地基本消失[32]。通过对南京市1995年建成区进行以1 km为间隔共计10 km的缓冲区分析,得到1995—2015年各缓冲区内建设用地和耕地的占比变化(图2)。1995—2015年,缓冲区的耕地占比由内向外呈减少趋势,而建设用地由内向外呈增加趋势;缓冲距离为1 km时,耕地占比从1995年的37.96%降至2015年的11.34%,建设用地占比从1995年的44.42%增至2015年的73.03%。结合图3耕地转出情况可知,减少的耕地主要转向建设用地。有数据显示,2010—2015年南京市40.81%的新增城镇工矿用地是由耕地转化而来[33]。随着城区范围扩张,城镇人口增加,近郊蔬菜的生产成本随着产地土地和劳动力机会成本上升而不断上升,致使近郊蔬菜种植面积扩张受限,产地不断向远郊转移[26]。而“菜篮子”工程重点发展的蔬菜生产基地以大棚等高效设施的应用提高了蔬菜产量,以规模化的经营方式降低了远郊蔬菜的单位生产成本和运输费用,以优惠补贴政策激发了农户种植蔬菜的积极性,从而保障了蔬菜市场的供需平衡。

2.2 模型估计与结果

2.2.1 利用全部样本的估计结果与分析

以2010—2015年大棚改变面积比重为因变量,以是否是蔬菜生产基地、与蔬菜生产基地的距离、与菜市场的距离、路网距离和坡度为解释变量估计模型。运用STATA软件估计模型参数,模型估计结果见表2。

参与模拟的样本数量为1351 956,删失样本数和未删失样本数分别为1320 337和31619。似然比检验的卡方值为22388.92,该值的显著性检验值为0.0000,说明模型整体检验显著,并且模型中的所有变量系数的t检验均为0。因此,可以使用该结果进行解释。

从全部样本的Tobit模型估计结果来看,5个变量对2010—2015年大棚改变面积比重均具有显著影响,其中,X1变量的系数为正,X2、X3、X4和X5变量的系数为负。X1系数为正,表明南京市农业“1115”工程中关于蔬菜生产基地的规划对大棚扩张有着积极的推动作用。X2的系数为负,体现了蔬菜生产基地的布局对于大棚有吸引作用,借鉴推拉理论分析可得:一是因为在基地内建设可以共享完善的基础设施;二是能够及时知晓并获取政府部门的优惠政策与扶持资金;三是可以与其他大棚种植农户进行交流,及时了解市场行情、新型科技等讯息,从而选择优质的种植品种,运用更为先进的技术和设施装备。X3系数为负,表明蔬菜大棚在扩张中更倾向于靠近市场,以便大棚内部农副产品能够在新鲜度较高的情况下进入市场到达市民手中。路网距离反映了交通的便利程度,X4系数为负,说明与道路越近,大棚面积发生改变的比重越大,反之越小。与菜市场的距离和路网距离两个变量共同印证了区位因素对于大棚面积变化有着重要的影响。X5系数为负,表明农民在布局大棚时倾向于选择更为平坦的地面,一则方便大棚设施装备的安置,二是便于管理大棚内种植或养殖的产品,防止水分或土壤中营养物质的流失[30]。

分析表2中变量估计系数的绝对值大小,可以得出政策因素对于大棚扩张具有显著影响。同时与菜市场距离和路网系数的绝对值较小,可能与南京市已较为完善的道路基础设施和市场基础设施有关。

2.2.2 采用分区样本的估计结果与分析

将全部样本按区分成6组,具体6个区样本的估计结果见表2。六合、栖霞、浦口、江宁、溧水、高淳6个区的样本似然比检验的卡方值分别为4339.37、8280.89、5046.21、4874.16、891.34、612.32,其显著性检验值均为0.0000,说明模型整体检验显著。其中各个区删失和未删失样本数见表2。

因样本量及各区发展特性不尽相同,各区对因变量具有显著影响的因素也不完全相同。就X1而言,栖霞区系数为正且最大,六合区系数为负,溧水区结果不显著。这与区域中大棚分布情况有关。如图4,大棚设施基地集中分布于栖霞区、江宁区和浦口区,而在六合区分布较为分散。根据《市政府关于实施农业“1115”工程的意见》,六合区标准化菜地规划面积为11333.33 hm2,其设施蔬菜规划面积仅占标准化菜地的 48%(5466.64 hm2),2010—2015年大棚增加面积153.90 hm2比栖霞区、浦口区、江宁区少。溧水区X1未通过显著性检验且X2系数为正,结合该区2010—2015年大棚增加面积仅79.29 hm2,表明菜篮子工程相应政策对溧水区大棚扩张的影响力不强。至于X3和X4,6个区系数基本一致,可知市场可达性和交通便捷度对于大棚扩张具有推动作用。

分析表2中各区变量估计系数的绝对值大小,可得政策变量依旧是影响各区大棚扩张的显著因素。因自身情况各异,“菜篮子”政策在各区实施后所得效果也稍有不同,如2010—2015年栖霞区、江宁区、浦口区大棚面积增长1.4~1.6倍,六合区和溧水区增长仅25% 左右。

2.3 多层次“菜篮子”政策助推大棚扩张

基于上述数据分析,大棚扩张最重要的影响因素是“菜篮子”政策的实施。现今,国内外公共政策的执行主要有“自上而下”“自下而上”和“综合型”3种途径[34],“菜篮子”政策遵循着中国普遍实施的“自上而下”以政策为中心的执行路径,一系列优惠政策主要是由国家下发至各区县人民政府,层层把关并最终确保落实至农户层面,从而调动劳动者的生产积极性。

2007年,南京市本地蔬菜占全市蔬菜供应量的40%,其中主要以叶菜类为主的占80%以上[35]。2017年,南京市蔬菜自给率约30%,其中叶菜可达80%[13]。2005年南京市政府引进知名品牌开设近百家农贸市场[36],增大了南京市本地农产品的货源需求,推动了大棚的快速发展,与2005年大棚面积的明显增长(较2000年增加898.92 hm2)、蔬菜总产量较大增加(较2000年增加839262 t)相吻合;得益于2013年南京市开展的“农业现代化工程十项行动计划”,2015年相较于2010年蔬菜种植面积减少3700 hm2但总产量增加384926 t。与此同时,政府还制定了绿色蔬菜基地建设行动计划,要求建设一批永久性标准化蔬菜基地,全面加强“菜篮子”工程建设,努力提升“菜篮子”产品有效供给、市场流通能级、安全监管能力、应急保供能力,提高市民“菜篮子”产品消费满意度[25]。

自1988年“菜篮子”工程被提出,国务院先后于1994、1997、2002和2010年下发关于加强“菜篮子”工作的通知,同时率先提出“菜篮子”市长负责制;江苏省政府深入贯彻落实相应文件及文件精神,紧随其后下发关于统筹推进“菜篮子”工程建设的通知并进一步对各市县设施基地建设和副食品生产供应等方面做出部署;南京市依据国家和省政府的规划文件,先后制定实施一系列规划,根据不同历史时期和不同情况确定不同的发展重点[13]。中央各项农业政策依赖于基层政府的落实与执行。乡镇政府作为最基层的行政政权组织,直接面对最广大的人民群众,是国家和农村、农民之间互动的“桥梁”,是上述一系列“菜篮子”政策执行的重要主体(图5)。南京市政府在不断强化“菜篮子”市长负责制的同时,努力实现了从市长到乡镇一把手负总责的各级负责制[37],进而确保关关可溯源,层层有保障,助推大棚规模化、标准化和科技化扩张。

2.4 农业政策对大棚扩张的影响

影响大棚扩张的因素除直接作用于大棚的多层次政策因子外,其整体作用机制的成效还离不开农业、农民和农地三项政策的协同促进(图5)。农业作为国民经济的基础,其发展一直备受国家不同目标导向的政策干预。在实践中,农业补贴作为农业政策的重要组成部分能够有效保护菜农种菜积极性[25]。

通过问卷调查,经筛选共得到373份有效问卷,针对农业补贴相关问题进行分析(表3):有157位受访者表示享有农业补贴。其中73位表示享有补贴,但不清楚具体是哪一种;65位表示仅受1项补贴;19位受访者表示有受到2项及以上的补贴。有215位受访者则表示不清楚是否有补贴。只有1位受访者明确表示没有受到任何补贴。在调查中,大棚种植农户有70%明确表示受到农业补贴,而其余30%则表示不清楚是否受到农业补贴。在采访中获知,对于大棚种植的补助取决于大棚搭建材料和规模,如竹架大棚一般不会受补贴,但钢架大棚达到一定规模则会受到相应补助。

上述问卷调查对象均是本地农户,外地农户则无法享受政府对于农地直接发放的补贴,但出租土地的本地农户受到政府的农业补贴后会相应降低土地的租金,使受租方受到政府的间接补贴,激发种地农户生产积极性。因大棚补助对其材料和面积有一定要求,进一步促进农民自发性地扩张大棚面积、提升大棚质量。

2.5 农民政策对大棚扩张的影响

国家频出的各项农业政策要想达成目标,就必须依赖农业生产资源的占有者和使用者,即农业生产者[38]。农户耕地利用行为不仅直接影响耕地质量和产出效益,还关系到农业结构调整、农业补贴等政策的实施效果[39]。因此,以“提高农民综合素质、提升农民生产技能、助推农业农村发展”为目标的农民政策紧随农业政策颁布,旨在加快培育数量充足、结构合理、素质优良的新型职业农民队伍。

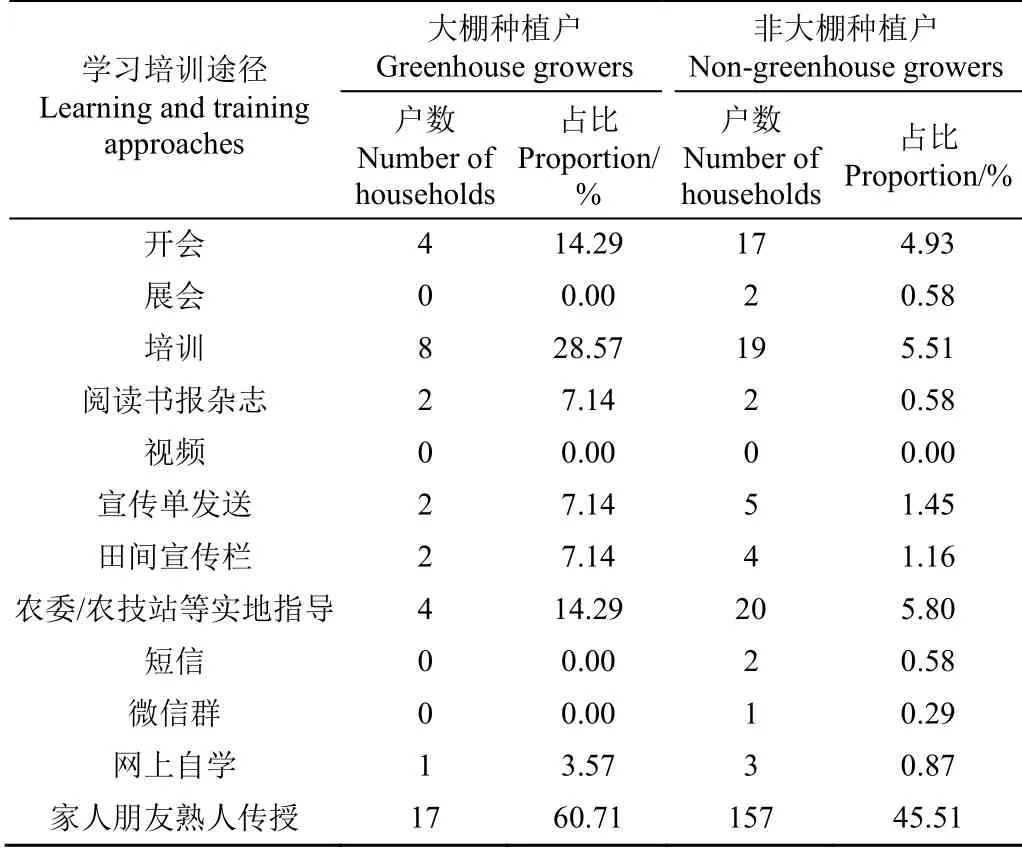

“菜篮子”工程的实施有效推动了农民教育培训、规范管理方式和政策扶持体系的构建。基于373份有效调查问卷,分析农民学习培训情况得(表4):大棚种植户和非大棚种植户主要学习培训方式均为家人朋友熟人传授、培训、农委/农技站等实地指导和开会。从数量来看,进行农业学习培训的大棚种植户相较于非大棚种植户少很多。但因实地调查中采用偶遇和滚雪球的抽样方法,使得最终样本中大棚种植户和非大棚种植户数量相差较大,其中大棚种植户为28,非大棚种植户为345。因此从占比来分析更为合理。大棚种植户接受培训的占28.57%,开会和接受农委/农技站等实地指导比例均为14.29%,明显大于非大棚种植户所受到学习培训的比例。

表4 南京市研究区农民进行农业学习培训情况 Table 4 Situation of farmers receiving agricultural learning and training in Nanjing Research Area

随着农民素质不断提升,农业领域的科技力量不断增强,依靠政府大力扶持,南京市培育了大量的农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体,同时“互联网+”技术的应用,实现了实体与网络深度融合,打造了社区一站式服务。此前本地种植本地销售、以千家万户分散型生产为主的农产品生产方式不再,取而代之的是集约化程度高、科技含量足、能实现标准化生产和品牌化经营的生产模式。

2.6 农地政策对大棚扩张的影响

随着城市化进程的推进,越来越多的农村中青年劳动力涌向城市从事二、三产业。同时发达地区城郊农民市民化和耕地闲置普遍等造成当地农村劳动力数量与精力不足,这为外地人进入发达地区郊区农村提供了空间,促进了流动农民的异地职业化,现称这个群体为“农民农”[40]。“农民农”相对于“农民工”而言,指离开家乡进入城市区域从事农业活动的农民。这一群体有效缓解了流入地区因高度老龄化和空心化造成的农业继承人危机和劳动力空缺,推动了当地农业尤其是设施农业的发展,保障了区域农业生产,满足了居民的农产品需求。

从20世纪80年代开始,为提高生产效率,国家将农地的承包权与所有权分开。自2010年起,为提高生产规模,又将经营权分出,形成了当下“三权分置”的农地政策。经实地调查发现,南京市大棚面积能够在本地农村劳动力不断减少的情况下得以增长的重要原因是外来劳动力的流入。2015年,外来职业农民平均经营规模6.11 hm2,是本地农户的6.43倍[41];2018年,南京全市的外来农民占比为24.69%,其中江宁区外来农民比例最高,达40.59%[42]。为保障“农民农”的权益,我们发现一种非正式的四权分离模式(图6),即将租赁权分出,这一种模式更具包容性,使得“菜篮子”工程等相关政策的推动作用发挥得更加顺畅。

3 结论与讨论

本文通过Tobit模型研究分析“菜篮子”工程影响大棚扩张的具体特征与机制,得出结论如下:

1)“菜篮子”工程有效地推动了郊区农业设施化进程,是南京市近20年来大棚扩张的重要驱动力。“菜篮子”政策尤其是针对蔬菜生产基地的规划与建设方面的对于大棚面积变化具显著影响。

2)随着城市化进程的加快,城镇人口不断增加,耕地面积扩张受限,使得近郊蔬菜产地不断向远郊转移。因此,市场可达性和交通便利性成为大棚面积变化的影响因素。大棚面积发生变化的比重随着与菜市场和道路的距离的变大而变小,这与大棚市场导向性强、产品新鲜程度关乎其收益等特征有关。

3)大棚面积变化具有区域差异。对于大棚扩张,市场可达性和交通便捷度在各区均起着积极的推动作用,而政策因素是各区大棚面积变化不同的主要影响因素。可能是因为各区自然特征和市场定位不完全相同,使得相同政策在各区实施后产生不同效果。

4)大城市郊区农地大棚化转型是农业、农民、农地政策和“菜篮子”工程协同作用的结果。农业补贴政策或直接或间接地降低了发展设施农业的成本,激发了种地农户生产积极性,助推设施农业面积不断增加;农民政策有效地促进了素质优良的新型职业农民群体的壮大以及设施农业的科技化、规模化和标准化;农地政策保障了生产效率和粮食安全。

大棚等设施农业是高投入、高效益、高风险的技术密集型产业,仅依靠农民自身对其的投入是十分有限的,须依靠政府对高素质职业化农民培养、农业科技创新、农业规模化经营、各项优惠政策等各方面的支持与资助。“菜篮子”工程从最初旨在解决市场供应短缺问题,随着社会进步和经济发展,其政策内涵进一步通过市场流通基础设施的完善、产销对接等政策的实施、产品质量安全的监管和各类补贴优惠政策的制定得到了扩展与深化,实现了农民增收和满足居民农副产品需求的对接、新型职业农民培育和新型农业现代化建设的衔接。建立高标准蔬菜基地,实施现代化的蔬菜生产技术,走蔬菜生产专业化和产业化道路,大幅提高土地和设施的利用率,提高劳动关系生产率和效益,既是发展现代化农业的必然要求,更是“菜篮子”工程不断建设与追求的目标。