睫状体肿瘤18例临床病理分析

2021-04-01杨亚丽赵霓姗杨严丽

杨亚丽,周 虹,2,赵霓姗,杨严丽,申 洪

睫状体(ciliary body, CB)是虹膜与脉络膜之间的肥厚部分,呈三角形,前部与虹膜相连,后部移形于脉络膜,功能是分泌、滤过、弥散形成房水,并通过睫状肌舒缩、改变晶状体曲度,调节眼屈光能力。目前CB原发性肿瘤临床少见,文献报道较少。本文回顾性分析18例CB原发性肿瘤的临床和病理资料,探讨CB肿瘤的临床特点、组织学特征、诊断及鉴别诊断,为临床和病理医师提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料收集2005年1月~2019年7月云南大学附属医院/云南省第二人民医院病理科存档的18例CB原发性肿瘤标本,患者均有完整的临床资料、影像学资料、病理组织切片。

1.2 方法标本均经10%中性福尔马林固定,常规脱水,石蜡包埋,行HE染色,光镜观察。免疫组化染色采用EnVision两步法,以DAB显色、苏木精进行核复染,一抗包括CK、EMA、CK8/18、CD10、Villin、TTF-1、CK7、CK20、PSAP、CD30、P504s、HMB-45、Menlan-A、CD57、S-100、NES、SMA、desmin、Caldesmon、vimentin、Ki-67,均购自福州迈新公司,EnVision试剂盒购自Dako公司。免疫组化染色结果由两名10年以上工作经验的病理医师采用双盲法独立阅片。

2 结果

2.1 临床特点18例患者中眼球摘除15例,局部肿瘤切除3例;男性7例,女性11例,其中3例CB平滑肌瘤均为女性;发病年龄5~66岁,发病高峰年龄40~50岁,平均43岁。患者均为单眼发病,其中左、右眼发病者各9例;肿瘤性质:良性者8例,恶性者10例。患者视力下降是最常见的症状,同时可伴眼睛疼痛、黑影、视力模糊甚至视力丧失。影像学检查见球内占位性病变,常并发视网膜脱落(表1)。2例CB无色素上皮腺癌患者经全身体检和影像学检查,均未见除眼球以外其他部位和脏器的占位,血清中未见肿瘤相关抗原升高。

2.2 病理检查

2.2.1眼观 CB区或玻璃体腔内见灰白、灰黄色肿物;色素肿瘤表现为棕黑、黑色肿物,呈扁平形或不规则形;平滑肌瘤和神经鞘瘤则表现为边界清楚的球状或椭圆形肿块,肿瘤可继发出血和坏死。

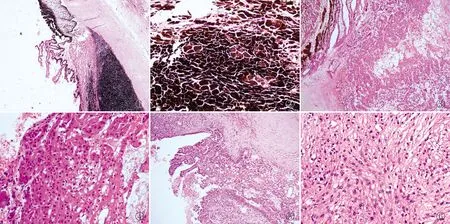

2.2.2镜检 (1)CB黑色素细胞肿瘤:含色素的肿瘤细胞体积较大,细胞圆形、多边形或梭形,以圆形和多边形细胞为主,梭形细胞比例少,良性病例肿瘤细胞因富含密集浓密的色素颗粒,细胞核及核仁均无法辨认,细胞聚集成片、巢状,边界清楚,脱色素后免疫组化染色Ki-67增殖指数较低;恶性者可见细胞异形性和病理性核分裂,核内见一大核仁,可见肿瘤细胞在间质内浸润性生长(图1、2),脱色素后免疫组化染色Ki-67增殖指数较高。(2)CB无色素上皮腺瘤:肿瘤细胞呈立方形或柱状,核圆形、染色质细,胞质丰富红染、无色素,肿瘤细胞呈腺状、管状、条索状排列,间质水肿状或黏液样,伴较多浆细胞和少量淋巴细胞浸润,部分区域黏液样物聚集形成黏液池,瘤体外表面见一层色素上皮包绕(图3、4)。(3)CB无色素上皮腺癌:肿瘤细胞染色质粗糙、异型明显,见较多核分裂,可见病理性核分裂象,呈乳头状、管状、腺状、筛状排列,见较多的腔内乳头,肿瘤细胞内和筛孔间可见空泡,间质纤维组织增生、纤维反应明显,部分区域见CB表面上皮不典型增生,形成乳头状结构并逐渐移形为异型性明显的恶性区域,并向上皮下间质内浸润性生长(图5),部分区域肿瘤细胞内含透明颗粒状物,呈泡沫细胞样。(4)CB平滑肌瘤:镜下见眼球内边界清楚的球形占位,肿瘤细胞胞质丰富、红染,部分细胞胞质红染、细丝状,细胞核梭形或圆形、部分梭形核两端钝圆,核染色质匀细。肿瘤细胞呈小束状、编织状排列,可见漩涡状结构,有1例见钙盐沉积、局部骨化(图6)。(5)CB神经鞘瘤:肿瘤细胞呈梭形,核一端较尖、一端圆,胞质丰富粉染,部分细胞核稍大,可见少量多核细胞和轻微怪异细胞,肿瘤细胞呈栅栏状、编织状、漩涡状排列,见细胞丰富区和稀少区,瘤体边界清楚,表面被覆一层色素上皮细胞。

图1 睫状体黑色素瘤:肿瘤位于无色素上皮层下,浸润睫状肌和间质 图2 睫状体黑色素瘤:肿瘤细胞富含色素,细胞多边形或梭形,少数细胞核内可见一大而明显的核仁 图3 睫状体无色素上皮腺瘤:肿瘤在睫状体表面生长,未向间质浸润 图4 睫状体无色素上皮腺瘤:肿瘤细胞胞质丰富、嗜酸、无色素,细胞无异型,呈腺状、管状、条索状排列,间质内见黏液 图5 睫状体上皮腺癌:可见睫状体表面的无色素上皮不典型增生,细胞核增大、深染,与其旁有显著异型性的恶性腺癌区域相移形 图6 睫状体平滑肌瘤:肿瘤细胞胞界不清,核梭形或圆形,胞质丰富、嗜酸,呈梭长的纤维样,兼有平滑肌和神经源性肿瘤的特点,呈编织状排列

2.3 免疫表型(1)CB黑色素肿瘤:S-100、HMB-45、Melen-A均阳性,黑色素瘤Ki-67增殖指数较高,黑色素细胞瘤Ki-67增殖指数较低。(2)CB无色素上皮腺瘤和腺癌:EMA、CK8/18、S-100、CD10、Villin均阳性,PAS染色阳性,HMB-45、Melen-A、TTF-1、CK7、CK20、PSAP、CD30、P504s均阴性。(3)CB平滑肌瘤:SMA、desmin、Caldesmon、vimentin均阳性,其中1例CD57、S-100同时为阳性,NSE阴性;另2例CD57、S-100、NSE均阴性。(4)CB神经鞘瘤:S-100、NSE、CD57、vimentin均阳性,SMA、desmin、Caldesmon均阴性。

3 讨论

CB由前面的睫状冠和后面的睫状环组成,从外向内包括CB上腔、睫状肌层、基质层、玻璃膜层、上皮层和内界膜层。葡萄膜肿瘤以位于脉络膜者最常见,CB原发者少见,相关文献报道也非常有限,本组CB原发性肿瘤中最常见的是黑色素瘤,与文献报道一致[1-2],其次是黑色素细胞瘤和平滑肌瘤,再次是无色素上皮腺癌、无色素上皮腺瘤和神经鞘瘤。本组未见髓上皮瘤患者,有文献报道其发病率位居儿童CB肿瘤的第2位[3],国内文献报道CB肿瘤偶见髓上皮瘤[1,4-6],个案报道累计仅10余例[7],PubMed数据库也仅有少量报道,本组与Salvi等[8]的观点相似,髓上皮瘤是罕见的CB肿瘤、发病率低。

3.1 CB黑色素细胞肿瘤其是CB最常见的原发性肿瘤,以女性多见,发病率占葡萄膜黑色素瘤的10%~15%[9],仅次于脉络膜。肿瘤为深黑色肿块,常侵犯前房角,多在CB表面斑块样生长,在葡萄膜黑色素瘤中预后最差、易转移,10年病死率高。CB黑色素细胞瘤临床少见,肿瘤常浸润至虹膜和脉络膜。早期由于部位隐蔽、瘤体较小、无症状,不易被发现,随着肿瘤增大可出现视力下降、视野缺损、晶状体移位、眼睛疼痛等症状。镜下见肿瘤细胞体积大,细胞多角形或梭形,胞质含丰富浓密色素颗粒,这是球内黑色素肿瘤的独特组织学特征。组织学分为梭形细胞型、上皮样细胞型、混合型和少见的其他型。瘤体较小时行单纯肿瘤切除,也可行放疗,该病变与GNAQ、GNA11突变、INK4A、CDKN2a、p53和RB等基因失活有关[10]。肿瘤直径是最重要的预后因素,按直径范围分为小(<11 mm)、中(11~15 mm)、大(>15 mm)三组,三组患者5年生存率分别为86%、66%、56%[11]。

CB黑色素细胞瘤是源于CB色素细胞的良性色素痣,与身体其他部位痣细胞相比,痣细胞体积较大,故称大细胞痣,临床较少见。与恶性黑色素瘤鉴别要点是肿瘤细胞大小、形状一致,内含浓密色素,核质比小、未见核仁,细胞无异型,无病理性核分裂象,肿瘤呈痣样生长模式,无间质浸润。

3.2 CB上皮肿瘤其由外层的色素上皮细胞层和内层的无色素上皮细胞层组成,无色素上皮细胞是视网膜神经上皮层的延续,原发性肿瘤少见,包括Fuchs腺瘤、CB腺瘤、CB腺癌。(1)Fuchs腺瘤/Coronal腺瘤:其是与年龄相关的CB无色素上皮细胞增殖性的良性瘤样病变,常见于老人,一般无症状、常在尸检或因其他病变摘除眼球时偶然发现[3,9,12]。CB无色素上皮细胞局限性增生,呈管状、腺状排列,直径小于3 mm。(2)CB色素上皮腺瘤:多见于成人,为孤立性病变,境界清楚,生长缓慢,临床常考虑为黑色素瘤。肿瘤细胞上皮样呈不规则形、多边形或矮柱状,胞质内含多少不等色素颗粒,呈腺管状、条索状或小片状排列[3]。(3)CB无色素上皮腺瘤:由CB无色素上皮细胞增生,被间隔分割成条索状、巢状,细胞无异型、胞质淡染,细胞间见较多粉染、无结构的基膜样物或黏液样物,PAS染色阳性,局部切除便可治愈[3]。(4)CB上皮腺癌:好发于中老年人,平均年龄45岁,通常与眼痨、眼部长期慢性炎症有关[13-14]。组织学表现为在腺瘤基础上出现恶性指征,包括浸润性生长、细胞异型性、较多核分裂和病理性核分裂,肿瘤细胞周围的基膜PAS染色阳性。组织学类型分为实体型、乳头型和多形性型。CB腺癌当肿瘤细胞内无色素时为无色素上皮腺癌,含色素时为色素上皮腺癌。提示CB上皮原发性腺癌的特征包括肿瘤性腺上皮和CB上皮有移形、细胞内含大小不等的空泡(PAS染色阳性)、间质内见PAS阳性的黏液样物,确诊依赖病理检查,诊断时需结合临床病史和免疫组化染色排除转移性腺癌。

3.3 CB平滑肌瘤其是由CB平滑肌增生形成的肿瘤,常见于生育年龄女性。肿瘤常位于CB腔内,呈圆顶状隆起,肿瘤呈黄色或棕色,瘤细胞向实质层和葡萄膜上腔生长,巩膜透照试验呈特征阳性,表现为肿瘤压迫引起的一系列症状,临床上与黑色素瘤难以鉴别。CB平滑肌瘤是神经嵴细胞来源,因此肿瘤细胞兼有平滑肌和神经细胞的特点[15],细胞边界不清,核呈梭形、圆形或两端钝圆的杆状,胞质丰富、嗜酸,呈梭长的纤维样,呈小束状编织排列,可见漩涡状结构,可见与CB平滑肌的移行过渡;需与神经纤维瘤、神经鞘瘤、脑膜瘤鉴别。免疫组化标记肿瘤细胞SMA、desmin、vimentin均阳性,S-100、NSE通常阴性,当平滑肌和神经源性标记均阳性时为CB中外胚层平滑肌瘤[15-16],其属于CB平滑肌瘤的亚型,本组中有1例中外胚层平滑肌瘤。当肿瘤生长迅速时要考虑平滑肌肉瘤的可能性,此时细胞有异型,核分裂象增多。

3.4 CB神经鞘瘤其源于CB神经周围的施万细胞,多为孤立性、局限性的圆形或椭圆形肿块。眼部及影像学检查可见CB占位,临床上与黑色素瘤鉴别困难,确诊依赖病理检查,常见症状也是肿瘤压迫引起的一系列症状。镜下见肿瘤细胞细长梭形,核染色深,核一端尖、一端钝,当肿瘤退变时核可有一定异型性,肿瘤呈栅栏状排列,有Antoni A区和Antoni B区,光镜下其与平滑肌瘤有重叠,采用免疫组化检测可与平滑肌瘤、神经纤维瘤、脑膜瘤鉴别。