集束化管理在预防血液透析静脉导管相关血流感染中的应用

2021-04-01刘星

刘 星

(合肥市第二人民医院,安徽 合肥230000)

各种肾功能衰竭疾病和其他需要进行肾脏替代治疗的疾病,血液净化是最常用和有效的治疗方式[1]。随着医学的发展在,中心静置导管作为血液净化血管通路的应用越来越多。但此治疗方式中,导管相关血流感染是最为常见和严重的并发症,其不但严重影响血液透析的效果,严重时会造成患者死亡。因此,采取有效促使预防此并发症发生具有重要意义。对此本院开展集束化管理预防此并发症发生取得较好的效果。在此基础上,笔者在下文通过试验对比,探讨集束化管理在预防血液透析静脉导管相关血流感染中的应用效果,具体研究内容如下所示。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本院于2018年2月开展集束化管理,选取管理前(2017年2月至2018年2月)34 名血液透析患者和管理后(2018年2月至2019年2月)34名血液透析患者开展试验研究。其中管理前患者男女患者占比为18:16;年龄为(61.58±3.74)岁;糖尿病肾病、急性肾衰竭、慢性肾小球肾炎患者占比为:15:12:7。管理后患者男女占比为18:16;年龄为(62.09±3.92)岁;糖尿病肾病、急性肾衰竭、慢性肾小球肾炎患者占比为:145:12:8。管理前后选取患者基础指标对比P>0.05。研究经过医院伦理委员会批准,并经患者同意后签订同意书。

1.2 研究方法 为有效预防血液透析静脉导管相关血流感染的发生,本院于2018年2月开展集束化管理。具体管理措施如下。

1.2.1 构建集束化管理小组 构建由科室主任、病房医生、护士和护士长组成的集束化管理小组,其职责为依据临床中造成感染的相关因素制定规范管理措施和操作流程,并监督其落实和实施。

1.2.2 落实集束化管理方案(1)强化手部卫生管理:要求参与血液透析操作的医护人员需按照六步洗手法严格进行手部卫生清洁。(2)规范皮肤消毒:针对置管、敷贴更换等操作中应严格做好患者的皮肤消毒工作,其中消毒剂可采用氯已定,如患者因身体等原因不能应用可采用聚维酮碘,并保证消毒半径至少15cm[2]。(3)规范执行置管操作流程:置管操作需要由取得置管资质并培训考核合格的医生进行完成,严格按照无菌操作规范进行操作,并设置最大的无菌防护屏障[3]。中心静脉置管需要在超声定位或引导下完成,有效降低因试探插管对患者造成的损伤。置管操作均在专用操作室内完成,操作室中空气每天进行一次消毒,消毒时间为1h,每天用消毒毛巾将操作室内的物体表面擦拭一遍。优先选择颈内静脉进行置管,其位置相对恒定,穿刺比较方便,临床表明此位置穿刺感染几率较低,并且此处血液再循环较低,利于血液的充分透析。如果由于体位等因素限制难以在颈部静脉进行置管,可于股静脉处进行置管。置管操作中由责任护士对操作人员的手部卫生、皮肤消毒情况等进行监督,如操作不规范,及时处理并补救。(4)强化透析室环境管理:透析室应根据医院规范要求做好清洁和消毒,同时应保证无关人员不可随意进出,并且上下机治疗期间合理配置人员,尽可能减少人员活动。(5)加强中心静脉留置导管的局部护理:操作前需对皮肤感染状态进行有效的检查,如存在异常及时进行干预。针对感染皮肤,可应用百多邦抗生素软膏进行处理并贴敷无菌敷贴。另外应仔细检查,保证导管固定良好。如检查中发现敷料存在潮湿等易增加患者感染情况应及时按要求处理。

1.3 观察指标 测评集束化管理前后血液透析静脉导管相关血流感染发生情况进行对比分析。

1.4 统计学分析 SPSS20.0 分析,计数数据(%)采用χ2检验,计量数据(±s)采用t 检验,以P<0.05 为差异显著。

2 结果

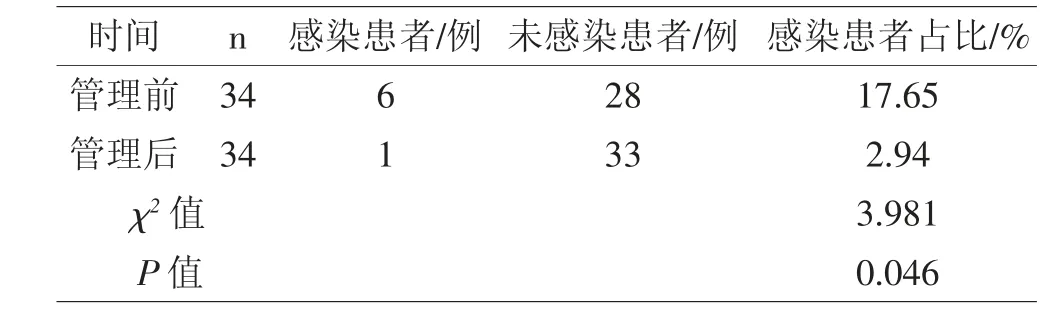

集束化管理前后静脉导管相关血流感染发生情况对比分析结果。见表1

结果显示:管理后静脉导管相关血流感染患者占比为2.94%,低于管理前(占比为17.65%),对比显示P<0.05。

3 讨论

表1 集束化管理前后静脉导管相关血流感染发生情况对比分析结果

为有效预防血液透析静脉导管相关血流感染发生,本院于2018年2月开展集束化管理,其中医院成立专门的管理小组在循证基础上制定相应的规范和管理措施,并监督其落实。其中集束化管理方案中包含强化手部卫生管理、规范皮肤消毒、规范执行置管操作流程、强化透析室环境管理、加强中心静脉留置导管的局部护理等管理措施,从人员管理、操作流程管理、环境管理和细节管理等不同方面有效效预防血液透析静脉导管相关血流感染发生。上述研究结果显示:集束化管理后静脉导管相关血流感染患者占比为2.94%,低于管理前(占比为17.65%),对比显示P<0.05,即差异显著,说明集束化管理干能够有效避免血液透析静脉导管相关血流感染的发生。

综上所述,集束化管理在预防血液透析静脉导管相关血流感染中的应用效果较好,值得推广应用。