胫骨、股骨骨折经切开复位钛板内固定与交锁髓内钉内固定术治疗的疗效对比

2021-04-01谢育光林世湾李望平

谢育光 林世湾 李望平

(徐闻县人民医院骨科,广东 徐闻524100)

切开复位钛板内固定术治疗胫骨、股骨骨折存在不愈合或愈合延迟情况,感染机率较高,还可能出现关节疼痛症状。交锁髓内钉内固定术可防止骨折部位缩短、旋转,中心型固定效果较好,不会对患者机体造成较大创伤,骨折愈合更快[1]。基于此,本研究收集2017年2月至2019年2月我院收治的60例胫骨、股骨骨折患者,对切开复位钛板内固定与交锁髓内钉内固定术治疗效果进行分析,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年2月至2019年2月我院收治的60例胫骨、股骨骨折患者,所有患者经X 线检查均确诊为胫骨、股骨骨折,存在疼痛、局部肿胀、活动受限、功能障碍等临床症状;排除病理学骨折、精神疾病、认知功能障碍、临床资料不全、心脏病、肝肾疾病患者;60例患者及家属详细了解此次研究内容后,自愿参与并已签署知情同意书。按照随机抽签方式将患者均分为两组,对照组(30例)男性18例,女性12例;年龄22~41 岁,平均年龄(31.5±4.3)岁,骨折原因:12例为交通事故致伤,9例为工地外伤,9例为其他原因致伤,骨折类型:16例为粉碎性骨折,14例为陈旧性骨折。观察组(30例)男性16例,女性14例;年龄22~43 岁,平均年龄(32.2±4.6)岁;骨折原因:10例为交通事故致伤,11例为工地外伤,9例为其他原因致伤,骨折类型:15例为粉碎性骨折,15例为陈旧性骨折。两组患者基线资料(性别、年龄、骨折原因、骨折类型)表现无明显差异,具有可比性(P>0.05)。

1.2 方法 观察组患者采取交锁髓内钉内固定术进行治疗,股骨骨折患者行连续硬膜外麻醉、腰麻,保持健侧卧位姿势,取骨折断端大腿外侧中心位置作5~7cm切口,将肌肉钝性分离,使骨折断端充分暴露,对局部骨膜进行剥离,骨折近端使用持骨器提起,保持屈髋姿势,使用最细髓腔锉从骨折近端至梨状窝处进行扩髓。于局部皮肤部位作小切口至梨状窝进行分离,从梨状窝穿入导针直至骨折近端,对骨折端进行复位;在骨折断端穿入合适直径、长度的导针进行扩髓,借助导向器将入锁钉导入,经C 型臂X 线机观察锁钉位置是否满意,冲洗后对切口进行逐层缝合。胫骨骨折患者麻醉方式与股骨骨折一致,患者保持平卧位姿势,患肢髋部保持弯曲70~90°,膝盖保持弯曲90°,经C 型臂X 线机观察闭合复位满意后,于髌骨下缘间、胫骨结节部位作4cm 纵向切口,将髌韧带劈开,取显露平台1cm 左右部位进针,骨皮质使用骨锥进行穿透[2],其余步骤与以上一致。对照组患者采取切开复位钛板内固定术进行治疗,切口部位与观察组一致,切口长度与钢板长度一致,通常情况下为15~20 cm,使骨折端充分暴露,并进行复位,保留骨膜附着并正确对骨折端进行对位,使用接骨板进行固定。

1.3 观察指标以及效果评判标准[3-4]观察统计两组患者愈合时间、膝关节动度、开始负重时间、踝关节动度及并发症(感染、短缩畸形、延迟愈合、膝关节疼痛)发生率;采取keds HC 评分系统对治疗前后患者的肿胀、疼痛、功能障碍症状积分进行评分,评分越高患者症状越严重。

1.4 统计学方法 本研究的数据经SPSS24.0 软件分析处理,以卡方χ2检验计量资料,样本t 检验计数资料,P<0.05 表明数据差异具有统计显著性。

2 结果

2.1 两组患者临床效果比较 与对照组相比,观察组愈合时间和开始负重时间更短,膝关节动度和踝关节动度更低,差异具有统计显著性(P<0.05)。见表1

表1 两组患者临床效果对比 (±s)

表1 两组患者临床效果对比 (±s)

踝关节动度(°)观察组 30 21.85±3.92 10.63±1.94 96.2±15.82 25.64±5.87对照组 30 39.12±9.81 19.84±4.80 106.43±17.34 32.41±3.14 t 值 - 7.134 4.825 2.387 5.570 P 值 - 0.000 0.000 0.020 0.000组别例数 愈合时间(周)开始负重时间(周)膝关节动度(°)

2.2 两组患者治疗前后临床症状积分对比 治疗前两组患者肿胀、疼痛、功能障碍症状积分无明显差异;治疗后观察组肿胀、疼痛、功能障碍症状积分低于对照组,差异具有统计显著性(P<0.05)。见表2

表2 两组患者治疗前后临床症状积分对比 (±s,分)

表2 两组患者治疗前后临床症状积分对比 (±s,分)

组别 例数 疼痛治疗前 治疗后 治疗前观察组 30 2.21±0.63 0.51±0.12 2.43±0.34对照组 30 2.34±0.52 1.35±0.22 2.36±0.31 t 值 - 0.871 6.143 0.477 P 值 - 0.387 0.000 0.634肿胀治疗后0.31±0.09 0.98±0.12 8.401 0.000功能障碍治疗前 治疗后1.65±0.24 0.41±0.11 1.54±0.17 0.96±0.24 0.527 6.480 0.599 0.000

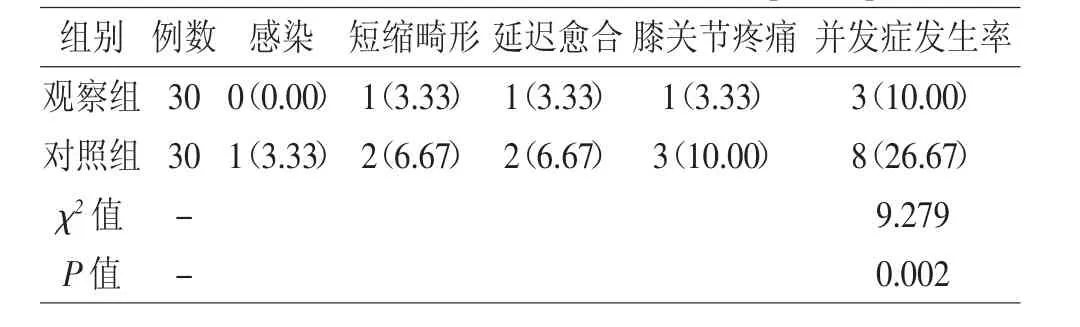

2.3 两组患者并发症发生率对比 观察组并发症发生率为10.00%,明显低于对照组并发症发生率的26.67%,差异具有统计显著性(P<0.05)。见表3

表3 两组患者并发症发生率对比 [n(%)]

3 讨论

胫骨、股骨骨折是骨折中常见关节内骨折类型,在全身骨折中达到0.38%,多出现在青壮年群体,主要因胫骨部位肌肉、皮下组织薄弱,血液供应较差,胫骨活动性较高,骨折机率相对较高[5-6]。胫骨、股骨骨折后出现局部肿胀、疼痛、活动受限、功能障碍等临床症状,临床主要以手术治疗为主,术后必须加强骨折端固定方能促进关节及软组织尽快康复。

切开复位钛板内固定术与交锁髓内钉内固定术均为胫骨、股骨骨折常用治疗手段,其中切开复位钛板内固定术治疗切口相对较大,对患者机体创伤更为严重,给血供、愈合带来不利影响,损伤骨膜,骨折端愈合时间相对较长,感染机率高,关节疼痛剧烈。交锁髓内钉内固定术通过生物学固定原理中轴线固定方式对患者骨折部位进行固定,固定弯曲应力较低,力学稳定性更佳,借助锁钉、骨针对患者骨折部位远、近端进行锁定,不会对患者肢体造成生物学干扰,抗短缩、抗选择能力好,避免扭力、剪力造成骨折端移位、短缩、旋转等不良情况,固定效果更好,对患者机体创伤更小,出血量小,避免对患者骨折端血运造成较大干扰,有利于保护患者骨折复位解剖力线,促进骨痂形成,让患者尽早接受功能锻炼,缩短负重时间,促进骨折部位愈合。

本研究收集我院收治的60例胫骨、股骨骨折患者,分别实施经切开复位钛板内固定与交锁髓内钉内固定术治疗,结果发现,观察组愈合时间(21.85±3.92)周、开始负重时间(10.63±1.94)周,比对照组明显更短,膝关节动度(96.2±15.82)°、踝关节动度(25.64±5.87)°,显著低于对照组,差异具有统计显著性(P<0.05);且治疗后观察组肿胀、疼痛、功能障碍症状积分降低比对照组更为明显(P<0.05);观察组并发症发生率为10.00%,明显低于对照组并发症发生率的26.67%(P<0.05)。进一步证明,交锁髓内钉内固定术治疗对患者机体创伤更小,可促进患者骨折愈合,临床效果更为理想。但需要注意的是,交锁髓内钉内固定术后也可能出现感染、短缩畸形、延迟愈合、膝关节疼痛等并发症,治疗时应注意胫骨、股骨骨折适应证,根据患者病情症状合理选择髓内钉,明确静动力固定问题及扩髓问题,轻柔操作,避免对髓内血供造成破坏,待术后病情稳定后,积极进行早期功能锻炼及负重行走,方能促进骨折端功能尽快恢复。

综上所述,采取交锁髓内钉内固定术治疗胫骨、股骨骨折可有效改善患者临床症状,促进骨折端愈合,临床疗效显著,具有较高的安全性,值得临床推广应用。