阿托伐他汀、阿司匹林两者合用对缺血性脑卒中二级预防的效果探讨

2021-04-01黄翠华刘建华叶丽丽张丰智

黄翠华 刘建华 叶丽丽 张丰智

(镇江市丹徒区人民医院神经内科,江苏 镇江212028)

缺血性脑卒中的发生其病理基础为血管粥样硬化,以致大脑动脉血液循环障碍,流行病学调查显示我国伴随社会结构的改变,缺血性脑卒中发病率逐年攀升,且该病可反复发作,致残率与致死率双高,对患者日常生活质量影响大[1-2]。本次研究为论证阿托伐他汀、阿司匹林两者合用对缺血性脑卒中二级预防的效果,比较我院2019年6月至2020年6月150例单一给予阿司匹林治疗患者与150例阿托伐他汀、阿司匹林两者联合用药患者预后情况,具体情况如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 将我院2019年6月至2020年6月300例缺血性脑卒中患者按照是否应用阿托伐他汀、阿司匹林两者合用药将所有患者分为对照组(单一给予阿司匹林)与实验组(阿托伐他汀、阿司匹林两者联合用药),实验组150例患者一般资料如下:男(80例)、女(70例)比例为8:7,年龄最小为51 岁,年龄最大为77 岁,中位年龄为(63.28±1.12)岁,发病至入院耗时最短在2h,发病至耗时最长为8h,平均病程在(5.14±0.12)h。对照组150例患者一般资料如下:男(85例)、女(65例)比例为17:13,年龄最小为53 岁,年龄最大为78 岁,中位年龄为(63.25±1.14)岁,发病至入院耗时最短在2h,发病至耗时最长为8h,平均病程在(5.11±0.14)h。实验组与对照组两组患者一般资料经统计学验证,P>0.05。

1.2 病例选择标准 纳入标准(1)本次研究参考中华医学会脑血管学术分会制定的缺血性脑卒中相关内容。①患者均突发头昏、言语含糊、肢体乏力入院。②脑血管造影检查显示患者脑动脉狭窄、闭塞、扭曲。③医师结合患者颅脑CT、颈部血管B 超等相关检查结果确诊。(2)参与本次研究的患者均入院前2w 未服用阿托伐他汀、阿司匹林等药物。排除标准(1)排除合并肝肾功能以及凝血功能异常患者。(2)排除合并认知障碍、精神系统疾病或未严格遵循医嘱用药患者。(3)排除未定期入院复诊或中途退出患者。(4)排除合并其他脑部器质性病变患者。

1.3 方法 参与本次研究的患者入院后均给予营养脑细胞、清除氧自由基、改善循环等基础治疗,对照组在基础治疗基础上给予阿司匹林肠溶片(辰欣药业股份有限公司,国药准字:H20113013)治疗,阿司匹林肠溶片每日给药100mg,1 次/d,连续给药7d。实验组患者在对照组给药基础上联合阿托伐他汀钙片(北京嘉林药业有限公司,国药准字:H19990258)治疗,阿托伐他汀每日给药20mg,1 次/d,连续给药7d。

1.4 观察指标(1)观察比较两组患者入院时、治疗后相关血脂变化情况。(2)观察比较两组患者入院时、治疗后相关凝血指征变化情况。(3)观察比较两组患者给药前、给药治疗后神经功能损伤以及生活质量改善情况,本次研究参考NIHSS 评分判断神经功能损伤情况,该量表总分为42 分,得分越高表示患者神经功能损伤越重。本次研究以及Barthel 指数得分变化情况,该指数总分为100 分,得分与生活质量成正比。

1.5 统计学方法SPSS21.0 软件系统处理相关数据,(±s)表示的数据用t 检验,(%)表示的数据用χ2检验,P<0.05 表示数据差异有统计学意义。

2 结果

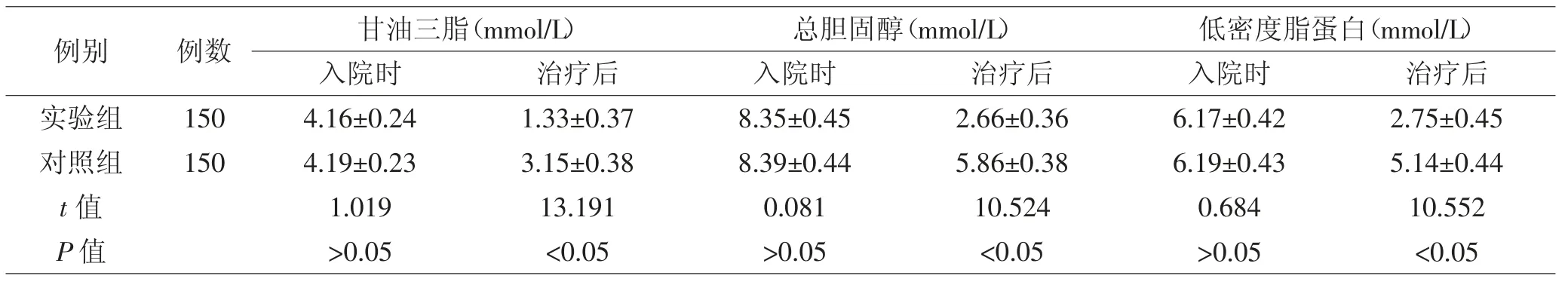

2.1 血脂 观察比较两组患者血脂变化情况,具体情况,实验组患者治疗后甘油三脂、总胆固醇、低密度脂蛋白等相关数值均优于对照组且数据差异明显。见表1

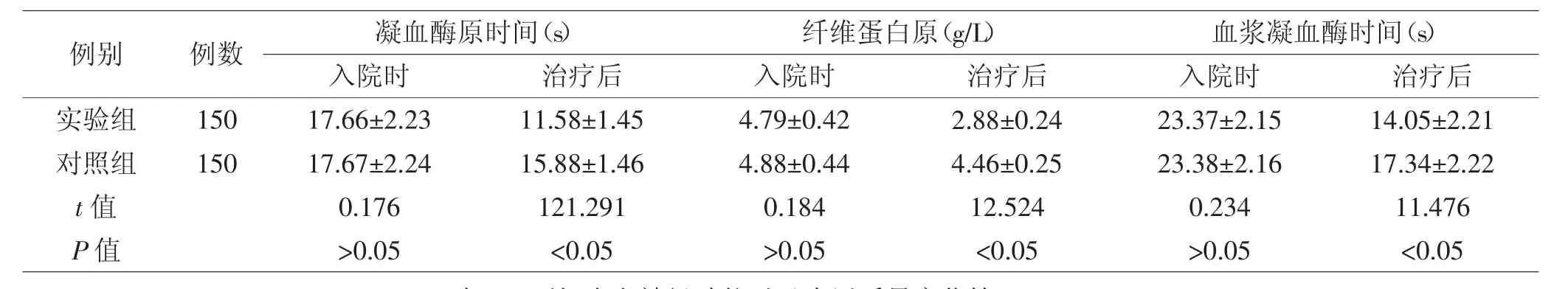

2.2 凝血因子 观察比较两组患者凝血因子变化情况,具体情况,实验组患者给药后凝血酶原时间、纤维蛋白原以及血浆凝血酶时间等相关凝血因子均优于对照组且数据差异明显。见表2

2.3 神经功能损伤、生活质量 观察比较两组患者给药前、给药治疗后神经功能以及生活质量变化情况,具体情况,两组患者治疗后NIHSS 评分以及Barthel指数均有一定程度的改善,其中实验组患者NIHSS评分以及Barthel 指数改善明显。见表3

表1 两组患者相关血脂变化情况 [±s,n]

表1 两组患者相关血脂变化情况 [±s,n]

例别 例数 甘油三脂(mmol/L)入院时 治疗后 入院时实验组 150 4.16±0.24 1.33±0.37 8.35±0.45对照组 150 4.19±0.23 3.15±0.38 8.39±0.44 t 值 1.019 13.191 0.081 P 值 >0.05 <0.05 >0.05总胆固醇(mmol/L)治疗后2.66±0.36 5.86±0.38 10.524<0.05低密度脂蛋白(mmol/L)入院时 治疗后6.17±0.42 2.75±0.45 6.19±0.43 5.14±0.44 0.684 10.552>0.05 <0.05

表2 两组患者相关凝血因子变化情况 [±s,n]

表2 两组患者相关凝血因子变化情况 [±s,n]

例别 例数 凝血酶原时间(s)入院时 治疗后 入院时实验组 150 17.66±2.23 11.58±1.45 4.79±0.42对照组 150 17.67±2.24 15.88±1.46 4.88±0.44 t 值 0.176 121.291 0.184 P 值 >0.05 <0.05 >0.05纤维蛋白原(g/L)治疗后2.88±0.24 4.46±0.25 12.524<0.05血浆凝血酶时间(s)入院时 治疗后23.37±2.15 14.05±2.21 23.38±2.16 17.34±2.22 0.234 11.476>0.05 <0.05

表3 两组患者神经功能以及生活质量变化情况 [n/%]

3 讨论

缺血性脑卒中患者病理基础为动脉粥样硬化,机体血脂代谢异常是动脉粥样硬化生成的重要危险因素,血脂代谢超过正常水平可激活机体相关凝血因子,凝血因子与血脂聚集、沉积在动脉血管壁上形成粥样硬化斑块,随着动脉粥样硬化斑块体积的增加,动脉管腔不断变窄,甚至堵塞,继而影响脑部动脉供血[3-4]。此外,动脉粥样硬化斑块脱落可形成血栓,因此对于缺血性脑卒中患者二级预防中应给予抗凝、溶栓药物,缩小患者动脉血管粥样硬化斑块面积,提升粥样硬化斑块的稳定性,防止粥样硬化斑块脱落,形成血栓[5-7]。阿司匹林主要成分为乙酰水杨酸,乙酰水杨酸和乙酰化血小板环氧合酶以及前列腺素合成酶,影响机体血栓素A2 的形成与分泌,刺破那个人降低血小板聚集能力,改善机体凝血功能是。阿托伐他汀属于他汀类药物,该药可调节机体血脂代谢,此外药理研究显示该药可改善血管内皮功能,促进血管再生[8-10]。本次研究显示阿托伐他汀联合阿司匹林治疗的实验组治疗后凝血因子以及血脂相关检测结果均有一定程度的改善,其中实验组患者凝血因子与相关血脂检测结果改善效果优于对照组,且实验组患者治疗后NIHSS 评分以及Barthel 指数均得到明显改善。

综上所述,缺血性脑卒中患者二级预防中阿托伐他汀与阿司匹林有较高的临床应用价值。