农业机械化水平、农地确权对农户主观幸福感的影响

2021-03-31吴智雄,苏宝财,吴洁

吴智雄,苏宝财,吴洁

摘要:【目的/意义】探讨农业机械化水平、农地确权对农户主观幸福感的作用机制,找出提升农户主观幸福的有效路径,拓宽政策研究视角。【方法/过程】基于“2016年中国劳动力动态调查”(CLDS)数据,运用Ordered Logistic回归模型,从农业机械化水平与农地确权等维度对农户幸福感的影响机理进行探究。【结果/结论】研究发现:农业机械化水平和农地确权均对农户幸福感有显著的正向影响,农业机械化水平在农地确权与农户幸福感之间起中介作用;婚姻状况对农户主观幸福感评价有负向显著影响;家庭年收入、健康状况、社会地位认同对农户幸福感存在显著的正向影响。

关键词:农户主观幸福感;农业机械化;农地确权

中图分类号:F323.6文献标志码:A文章编号:1637-5617(2021)05-0014-09

Effects of Agricultural Mechanization Level and Farmland Right Confirmation on Farmers

Subjective Wellbeing

WU Zhixiong1, SU Baocai1, WU Jie2

(1. School of Economics and Management, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou,

Fujian 350002, China; 2. College of Information Engineering, Fujian Business University,

Fuzhou, Fujian 350012, China)

Abstract:【Objective/Meaning】The mechanism of agricultural mechanization level and farmland right confirmation on farmers subjective wellbeing was explored in this paper, in order to find out the effective path to improve the farmers subjective wellbeing, and broaden the perspective of policy research. 【Methods/Procedures】Based on the data of “2016 China Labor Force Dynamic Survey”(CLDS), the Ordered Logistic regression model was used to explore the impact mechanism of agricultural mechanization level and farmland right confirmation on the farmers wellbeing.【Results/Conclusions】The study found that both the agricultural mechanization level and farmland right confirmation had significant positive impacts on the farmers wellbeing, and the level of agricultural mechanization played an intermediary role between the farmland right confirmation and farmers wellbeing. Marital status had a significant negative impact on the subjective wellbeing evaluation of farmers; while the annual household income, health status and social status identification had significant positive impacts on the farmers wellbeing.

Key words:subjective wellbeing of farmers; agricultural mechanization; farmland right confirmation

幸福感一直是福利經济学领域一个重要的议题。我国作为一个农业超级大国,农民始终是革命与建设的重要主体,农民的幸福感不仅关乎到国家的稳定和经济社会的发展,同时也是政府了解农户对于农业政策态度的有力视角。党的十九大报告明确指出,第二轮土地承包期满后继续延长30年,保持土地承包关系长久稳定,以此确保农民收入持续增长。土地权益受到保障有可能会对农户的主观幸福感产生影响。并且随着社会经济的快速发展,农业机械化水平日益提升,也可能与农民获得感、幸福感密切相关。因此,探究农业机械化应用程度、农地确权对农户主观幸福感的影响,不仅对提升农户主观幸福感至关重要,而且对推动农业农村发展都具有重要意义。

回顾以往文献,学界对农户主观幸福感的影响因素进行了大量的研究与探讨。学者们主要从宏观层面和微观层面研究分析农户主观幸福感的影响因素。在宏观层面:有学者从基础公共服务等维度对农户幸福感进行研究分析,发现医疗、教育、社会保障均与农户主观幸福感有显著的正向影响[1],这与朱文娟等[2]认为社会保障会提升农户幸福感的结论一致;冼诗尧[3]关注到政府部门对于社会治理的开展情况与农户满意度有显著的正相关,其对于社会治理的满意度越高,自身幸福感也随之变高;此外,吴丽娜[4]研究发现,农户主观幸福感受到不同土地权益变更方式的影响,土地流入对农户主观幸福感有促进作用,而土地征收与土地流出则会在一定程度上降低农户幸福感。在微观层面,学者们研究分析发现影响农户主观幸福感的微观因素主要包括健康状况[5]、家庭经济[6]、社会资本[7],其中家庭经济是当前学者研究的重点。龚丽媛[8]研究发现家庭收入能够提高农村居民幸福感,其中相对收入对农村居民幸福感的影响大于绝对收入的影响;与之相反,陈卓等[9]认为农户的绝对性收入是影响农户幸福感的关键,而相对收入对于不同阶层的农户影响则存在差异。同时,人口结构特征[10]也是学者们探究的重点,如年龄、婚姻状况与受教育程度等[11]。除此之外,张彤进等[12]研究发现农户主观幸福感存在地区差异,东部地区农户的幸福感要高于西部地区。值得注意的是,还有学者从文化消费活动[13]和互联网使用[14]等视角对农户幸福感进行探究,发现文化消费活动频率与互联网使用频率对农户幸福感均有显著的正向影响,即频率越高,农户幸福感越强。综上所述,学界关于农户幸福感的影响因素研究成果颇丰,但鲜有文献将农业机械化水平、农地确权与农户幸福感三者放在同一框架下进行研究,且目前还未有相关的研究关注农地确权政策促使土地、劳动力流转的变化是否会促进农业机械使用率提升的问题。而农业机械化与农地确权政策作为推动农业现代化和激发乡村发展活力的重要手段,两者对农户幸福感的影响不容忽视。因此,本研究将定性分析与定量分析相结合,从农业机械化水平与农地确权两个维度对农户主观幸福感的影响进行探究,并针对农业机械化水平在农地确权与农户幸福感之间是否起到中介作用予以实证检验。

1理论与假说

1.1农业机械化水平

从农户收入途径来看,根据效用理论的观点,更高的效用水平能够带来更高的幸福感水平,而高收入的农户群体,将有足够的经济能力去购买想要的物品,从而获得更高的效用水平以达到提高主观幸福感的目的;低收入的农户,往往因为自己的物质欲望难以被满足,达不到期望的效用水平,主观幸福感自然相对较低。已有许多学者如田国强[15]、朱建芳等[16]证明了收入对农民幸福感有显著的提升作用。农业机械应用减少了土地粗放经营的可能性,提高了复种指数和农业生产率[17],农业机械水平的提升直接影响农业增产、农民收入的提升[18]。此外,农业机械的应用可促进农村剩余劳动力向第二产业、第三产业转移,通过使用农业机械来代替人力劳动,增加了农民从事非农工作的机会,提高了非农经营性收入。因此,农业机械的使用有可能提高农业生产率,促进农业规模化经营,增加农户从事非农工作的机会,促进农民收入提高,进而提升主观幸福感评价。

从个体健康角度来剖析,胡建平[19]认为农户在长时间从事生产强度过大的农业体力劳动后,其身体负担加重后会恶化个体健康评价;而农户的身体健康状况会直接影响其主观幸福感,当农户患上疾病,身体的痛苦会让农户表现出悲观的情绪,进而降低其主观幸福感评价。农业机械的使用降低了农户投入农业劳动的体力强度与时间长度,缓解过度体力劳动带来的负面健康评价,进而会使农户个体主观幸福感评价更高。基于以上农业机械化水平对农户幸福感影响的探讨,提出以下假设:

假设1:农业机械化水平对幸福感有显著的正向影响,即在农田耕种方式上,农业机械化水平越高的农户主观幸福感更高。

1.2农地确权

从土地流转角度来看,程令国等[20]证明了农地确权显著提高了土地流转率,获得了土地流转收入,从而增加农民的财产性收入;李静[21]研究发现,当土地产权明晰之后,会促进农村劳动力转移,进而增加农户的工资性收入;陈飞等[22]发现农地确权会影响农民流转决策,进而影响农民收入;叶剑平、宁静等[23-24]发现土地转入和土地转出都会显著提高农户收入水平。农地确权通过增强地权的排他性,提高了农户土地产权的稳定性与安全性,降低了土地被国家或集体组织强制征用的风险,减少了土地产权不明晰造成的土地错配收益损失[25],从而增强农户进行农地投资的信心和预期收益。此外,当农地产权不明晰时,农户会通过施洒过量的化肥以及农药的手段来追求短期的经济效益,阻碍了农户对农地长期投入农业生产要素的意愿和想法[26]。

从信贷获得角度来看,周南等[27]指出在理想状态下,农地确权改革提高了农地的抵押品价值,改善农户家庭的信贷获得能力。李景荣等[28]也有类似的发现,在对全国9省农户大规模调查后,发现农地确权能带来信贷资源禀赋效应。农地确权改革通过提高农村信贷市场的有效信贷需求和信贷供给,有助于实现信贷市场均衡,农户在扩大农业生产规模时,有农业信贷需求的农户往往缺少可以进行抵押贷款的凭证,因而其主观幸福感偏低,而《农村土地承包经营权证书》通过抵押土地产权,有利于农户向银行等金融机构申请农业贷款来扩大其农业生产经营规模,优化其农业资源配置,破解了农户金融贷款抵押方面的难题,提高了农业信贷的可获得性,因而农户的主观幸福感评价更高。

从三权分置角度来分析,李宁等学者[29]通过产权细分和农业生产环节分工的角度发现新一轮的土地的三权分置制度明晰了土地的经营权,降低了土地的交易费用,促进了农户对农业机械外包方式的选择,进一步提升了农户的机械化应用程度。陈昭玖等[30]基于“斯密—杨格”定理的分工演化逻辑证明了确权后的土地促进了农村生产环节外包服务的发展。与此同时,周利平等[31]也证实了农地确权能促使生产环节外包,进而显著地提高农业生产效率;通过生产环节外包,可以提高农业机械化的利用水平,进而提升了农民的主观幸福感评价。对此,提出以下假设:

假设2:农地确权对农户主观幸福感有显著的正向影响,即土地产权得到明晰之后,农户主观幸福感更高。

假设3:农地确权通过促进农业机械化水平来提高农户幸福感,即农业机械化水平在农地确权与农户幸福感之间起中介作用。

2模型设定与变量选择

2.1模型选择

2.1.1ordered logistic回归模型本文研究的是农户幸福感的影响因素,其中2个主要的核心解释变量为农地确权和农业机械化水平,被解释变量为农户幸福感,有5个选项,1~5表示从“非常不幸福”到“非常幸福”,即有序、定类变量,该类别变量在统计上不属于连续变量,因此传统的OLS回归不再是无偏有效的估计,会使估计结果出现偏差。因此本研究采用logit(ordered logistic)回歸模型,函数公式如下所示:πij(Y≤j)=φ(θi-xβ)=exp(θi-xβ)/[1+exp(θi-xβ)](j=1,2,…,j-1)(1)

其中,i表示自变量向量的行数;j表示应变量Y的分类;β表示与x相对应的系数矩阵,θi为常数项。

2.1.2中介检验模型为了研究农地确权对农户幸福感的直接影响和间接影响,依据温忠麟等[32]的中介效应模型研究。其模型设定如下:

Y=cX+e1(2)

M=aX+e1(3)

Y=c′X+bM+e3 (4)

在以上公式中,因变量Y为农户幸福感,自变量X为农地确权,中介变量M为农业机械化水平。公式(2)检验农地确权对农户幸福感的直接影响,即总效用;公式(3)检验农地确权对中介变量农业机械化水平的影响;公式(4)是加入中介变量农业机械化水平后农地确权对农户幸福感的间接影响,即中介效用。

2.2变量选取

本文研究的是农户主观幸福感的影响因素,因变量为农户幸福感,用问卷中“您认为您的生活过得是否幸福?”来进行表征,该问题有5个选项,1~5分别表示从“非常不幸福”到“非常幸福”,数值越大,幸福感越高。

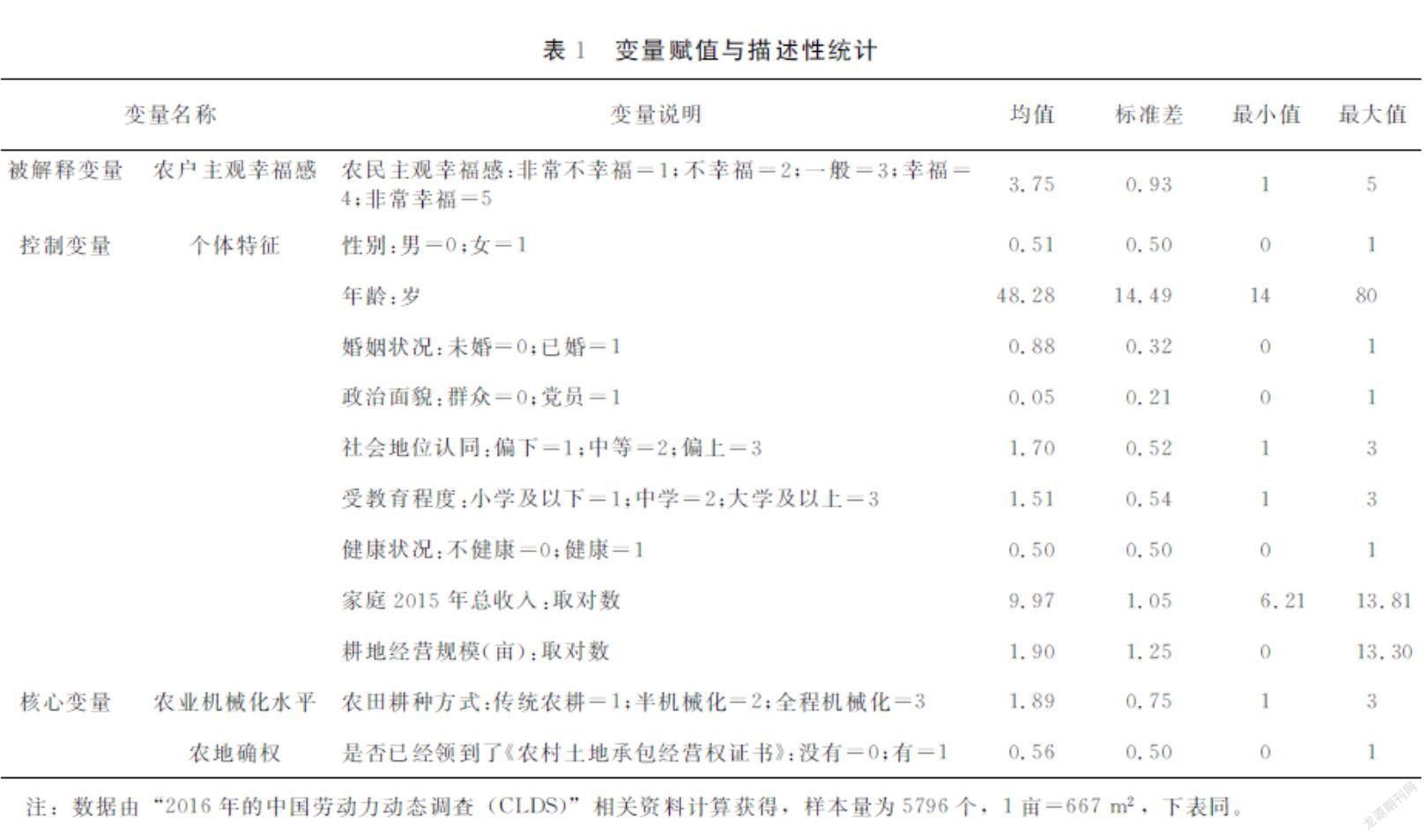

根据相关研究[33-35],本文选取性别、年龄、婚姻状况、政治面貌、受教育程度、社会地位认同、健康状况、家庭2015年总收入、耕地经营规模等变量,作为控制变量。各变量赋值见表1。

核心解释变量包括农业机械化水平和农地确权。其中农业机械化水平用问卷中“您家目前农田耕种方式”来进行表征,将全程机械化赋值为3,部分机械化赋值为2,传统农耕赋值为1,表1中农业机械化水平的均值为1.89,表明农业机械化水平还有提升的空间。另一个核心解释变量农地确权对应问卷中的问题“您家是否领到了土地承包经营证权证书?”,假若被调查者回答“有”,则赋值为1,表明该户为农地确权对象,假若被调查者回答“没有”,则赋值为0,表明该户为农地未确权对象。表1中农地确权均值为0.56,表明2016年仍然有接近半数的人没有领到土地确权证书。

2.3数据来源与样本描述性统计分析

2.3.1数据来源本文使用的数据来源于2016年“中国劳动力动态调查”(China Laborforce Dynamics Survey)。该调查由中山大学社会科学调查中心主持,包含了个体、家庭、社区问卷3个层面信息,覆盖了中国29个省市(除港澳台、西藏、海南外),调查范围广;2016年CLDS调查共完成401份村居社区问卷,14226份家庭问卷,21086份15~64岁劳动力人口个体问卷。本文对数据进行以下处理:(1)剔除变量中存在的缺失值和异常值;(2)删除城市居民样本,最终选取了5796个样本。

2.3.2样本描述性统计分析通过统计分析发现,本研究的样本具有以下特点(表2):(1)男性比例与女性基本持平,男性占51.29%,女性占48.71%。(2)中老年人居多,样本大多处于36~65岁的群体,占71.45%,其中,36~45岁865人,占14.92%;46~55岁1809人,占31.21%;56~65岁1468人,占25.32%。(3)已婚人士居多,已婚的有5139人,占88.66%;未婚的有657人,占11.34%。(4)样本中党员有261人,占4.50%,而群众占95.50%。(5)社会地位认同大多处于中下水平,自我社会地位认同处于中下水平的人数占96.88%,偏上的人数比例仅占3.12%。(6)受教育程度偏低。文化程度在小学及以下的比例为51.26%,文化程度在大学及以上的人数仅占2.16%。(7)个人健康状况中,认为自己健康和不健康的比例基本持平。

3模型结果分析

3.1实证结果

本文使用Stata 13.0数据分析软件,运用ordered logistic回归模型进行分析,结果如表3所示。本研究为了模型的稳健性,采用逐步回归,将控制变量和两个维度的核心变量逐步加入后进行回归,得到4个回归模型。其中模型1不添加任何控制变量,仅加入农地确权进行回归;模型2加入农地确权与农业机械化水平两个核心变量;模型3是在模型1的基础上,加入控制变量;模型4是在加入农地确权和农业机械化水平这两个核心变量的基础上,同时加入控制变量。

3.2回归结果分析

3.2.1农业机械化水平对农户主观幸福感的影响表3中模型4的回归结果显示,农业机械化水平的估计系数为0.242,且在1%的显著性水平上,表明农业机械化水平对农户幸福感有显著的正向影响,即农业耕种方式机械化程度越高,农户幸福感越显著,机械化水平对幸福感发挥促进作用,研究假设1得到完全验证。对此可能的解释是,农业机械使用提高了农业生产率,促进农业规模化经营,增加了农户从事非农工作的机会,拓宽了农民增收的渠道,促进农民收入增加;同时,机械的使用降低了农民投入农业生产的体力强度和时间长度,进而提升了主观幸福感评价。

3.2.2农地确权对农户主观幸福感的影响由模型4的回归结果可知,在模型2的基础上加入了一系列控制变量,农地确权的估计系数依然在5%的显著性水平上且正向显著,表明农地确权对农户主观幸福感依然有显著的正向影响,即农地确权对象主观幸福感评价更高,农地确权对农户幸福感评价发挥促进作用,研究假设2被完全验证。对此可能的解释是在农地确权之后,农户获得了《农村土地承包经营权证书》,加快了土地流转,使农民获得了土地流转收入;此外,当土地产权明晰之后,会促进农村劳动力向二、三产业转移,进而增加农户的非农经营收入,因此农户的幸福感相比较于土地未确权对象会更高。

3.2.3个体特征变量对农户主观幸福感的影响个体特征变量中,性别、政治面貌、家庭土地经营面积对农户主观幸福感系数上均有关系,但均未通过显著性检验。年龄对幸福感有显著的正向影响,年龄越大的农户,主觀幸福感越高,可能是随着经济水平的提高,现今生活水平相较于以往有了较大的改善,因而年长者的主观幸福感评价会更高。婚姻状况对农户的幸福感有显著的负向影响。可能原因在于相较于婚前,婚后需要经营家庭,抚育儿童,承担更多的责任,因而相对于未婚农户,已婚农户的幸福感更低。家庭年收入对农户幸福感存在显著的正向影响,再次验证了以往其他学者的实证分析结果。此外,个体健康状况与社会地位认同对农户主观幸福感均存在显著的正向影响。

3.3稳健性检验

为了实证上述估计回归结果是否具有稳健性,本文通过2种方式来来检验回归系数的符号和显著性是否会发生改变。一是通过模型变换,采用Order Probit模型代替Order Logistic进行回归,进行稳健性检验,回归结果如模型5所示。二是通过更换被解释变量幸福感的测度,将农户幸福感评价为“非常不幸福”“不幸福”“一般”归为不幸福,将“比较幸福”“非常幸福”归为幸福,分为幸福和不幸福2种情况,即为二分变量,采用二元Logistic模型进行回归,结果如模型6所示。表4显示了2种稳健性检验的结果,可以看到2种方式的估计结果都显示农业机械化水平、农地确权与农民主观幸福感均存在正向的显著影响,证明了模型的稳健性。

3.4边际效应

为更加具体的凸显农地确权与农业机械化水平对农户主观幸福感的影响程度,笔者使用Stata 13.0计算了农业机械化水平、农地确权对农户主观幸福感影响的边际效应,具体结果见表4。

通过观察农业机械化水平对农户主观幸福感的边际系数发现,农业机械化水平与农民幸福感评价为“非常不幸福”“不幸福”“一般”之间有着显著负向关系,而与农民“比较幸福”“非常幸福”呈现显著正相向关系;即农业机械化水平每增加1个单位,农户主观幸福感提升0.242个单位,同时农户主观幸福感为“非常不幸福”“不幸福”“一般”的概率下降0.5%、1.1%、3.4%,而“比较幸福”“非常幸福”的概率上升1.2%、3.8%。

通过观察农地确权对农民主观幸福感的边际系数发现,农地确权与农民“非常不幸福”“不幸福”“一般”之间也有着显著负向关系,而与农民“比较幸福”“非常幸福”也呈现显著正向关系;即农地确权每增加1个单位,农民主观幸福感提升0.115个单位,同时农民主观幸福感为“非常不幸福”“不幸福”“一般”的概率下降0.3%、0.5%、1.6%,而“比较幸福”“非常幸福”的概率上升0.6%、1.8%。

控制变量中,健康状况每提升1个单位,农户主观幸福感的评价为“比较幸福”“非常幸福”的概率分别上升3.9%和11.9%,由此可见农户良好的身体健康状况能显著提高个人的主观幸福感,再次应证了其他学者的观点,我国应加大农村地区的医疗服务水平,从而提升农户幸福感。

3.5农业机械化水平的中介效应检验

为了验证农地确权对农户幸福感的间接影响,本文依据温忠麟等学者[32,36-37]的中介效应检验步骤,继续检验农地确权通过农业机械化水平对农户幸福感的间接影响。

通过对表3模型3的实证分析,方程(2)中农地确权对农户幸福感在1%的统计水平上显著,且回归系数c=0.124,因此进行方程(3)检验。方程(3)中农地确权对农业机械使用程度有显著影响,其回归系数a=0.148。方程(4)中农业机械使用程度对农户幸福感影响显著,b=0.242。在加入中介变量农业机械化水平后,农地确权对农户幸福感的影响依旧在1%的统计水平上显著,回归系数c′=0.115。由此说明农业机械使用程度在农地确权和农户幸福感之间存在部分中介效应,研究假设3得到了验证。通过进一步分析,农地确权对农户幸福感的直接效应为0.124(c),农地确权通过农业机械使用对农户幸福感的中介效用为0.036(ab),農业机械化水平中介效用占农地确权对农户幸福感总效应的比例ab/c=29%。

4结论与政策启示

本文使用2016年“中国劳动力动态调查(CLDS)”的数据,考察了农户主观幸福感的影响因素,采用Stata 13.0分析软件和Order Logistic回归模型,分析了农户主观幸福感的影响因素。研究得出的主要结论如下:(1)农地确权对农户幸福感有显著的正向影响,即农地确权对象主观幸福感评价更高,农地确权对农户主观幸福感评价发挥促进作用。(2)农业机械化水平对农户主观幸福感有显著的正向影响,机械化水平对幸福感发挥促进作用,换句话说,农业耕种方式机械化程度越高,农户主观幸福感越显著。(3)农地确权通过促进农业机械化水平来提高农户主观幸福感,即农业机械化水平在农地确权与农户主观幸福感之间起中介作用。此外,婚姻状况对农户主观幸福感评价有负向显著的影响,相对于未婚农户,已婚农户的幸福感更低;家庭年收入、个体健康状况、社会地位认同对农户主观幸福感均存在显著的正向影响。

本文的研究结论具有一定的政策启示。根据上文的研究结论,本文提出以下对策建议:(1)增强机械购买惠农力度,加快农机社会化服务发展。政府应当发挥引导作用,鼓励金融机构加大对农业机械的放贷力度,设立统筹专项资金,制定相关的农业机械购置补贴,凡是按照补贴政策购置农机,自主申请后均可据实享受补贴,从而提高小农户和农民专业合作社农业机械的普及率和应用率,将惠农支农政策落实到实处,充分调动农民购买机械的积极性。此外,应通过发展农户间的农机合作或者购买社会化服务等方式,鼓励农机大户、农机合作社等农机服务组织开展跨区作业的社会化服务,让众多分散的、传统农业种植的小农户能够获得专业化机械服务,减轻农民过重劳动生产负担,从而提高农业生产效率和农户幸福感。(2)提高农户对农地确权证书的应用认知。土地确权政策破解了土地抛荒与细碎化经营的难题,加快了土地流转,促进了土地规模化经营。然而在土地规模化经营过程中,农户往往面临金融贷款抵押方面的难题。因此笔者认为政府和相关金融贷款机构应宣传土地经营权抵押贷款的条件内容,增强农户对确权政策的信任感。鼓励、推荐农户以土地确权证书作为抵押并进行农业贷款,让有需要的农户能够享受到确权带来的好处,从而提高农业信贷的可获得性,不断提升农户的主观幸福感。

受本人的研究水平和能力所限,文章中尚存在些许不足之处,且由于时间和人力的局限,使用二手数据资料,缺乏一手数据资料和深入访谈的具体案例样本,这可能会影响到研究结论的推行性。因此,为了确保研究的可靠性,应当进行回访,进一步深化研究结论。

参考文献:

[1]吴二平. 基础公共服务、村干部作风与农民幸福感——基于开封市H镇的调查[J]. 黑龙江工业学院学报(综合版),2020,20(5):64-69.

[2]朱文娟,刘雪,鲁韫琦. 社会保障、社会经济地位与城乡居民幸福感——基于2015年CGSS数据的分析[J]. 山东农业工程学院学报,2020,37(7):5-11.

[3]冼诗尧. 社会治理满意度对农村居民幸福感的影响研究——基于CGSS2015数据实证分析[J]. 农村经济与科技,2020,31(21):261-263.

[4]吴丽娜. 土地权益变更对农村居民幸福感的影响研究[D]. 呼和浩特:内蒙古大学,2020.

[5]王凡恩. 河南省农村居民幸福度调查研究[J]. 特区经济,2010(5):187-189.

[6]钟献兵. 收入对我国农村居民幸福感的影响研究[J]. 时代金融,2017(35):12-16.

[7]张彤进,万广华. 机会不均等、社会资本与农民主观幸福感——基于CGSS数据的实证分析[J]. 上海财经大学学报,2020,22(5):94-108.

[8]龚丽媛,朱玉婵. 收入对农村居民幸福感的影响——基于CGSS2013数据的实证分析[J].中国集体经济,2020(13):161-162.

[9]陈卓,续竞秦,吴伟光. 农村居民主观幸福感影响分析——来自浙江省4县(市)的证据[J].农业技术经济,2016(10):38-48.

[10]李丹阳,钟楚原. 人口结构、家庭资本与农民幸福感——基于全国261个村庄2701位农户的实证分析[J]. 山东农业工程学院学报,2020,37(11):16-21.

[11]刘德强. 中部六省农民幸福感影响因素实证研究[D]. 南昌:江西财经大学,2020.

[12]张彤进,万广华. 我国农村居民主观幸福感的影响因素及地区差异[J]. 江苏社会科学,2020(3):111-120.

[13]资树荣,张姣君. 文化消费活动提升了农村地区居民主观幸福感吗?——基于CGSS数据的实证分析[J]. 消费经济,2020,36(6):56-65.

[14]张京京,刘同山. 互联网使用让农村居民更幸福吗?——来自CFPS 2018的证据[J]. 东岳论丛,2020,41(9):172-179.

[15]田国强,杨立岩. 对“幸福—收入之谜”的一个解答[J]. 经济研究,2006(11):4-15.

[16]朱建芳,杨晓兰. 中国转型期收入与幸福的实证研究[J]. 统计研究,2009,26(4):7-12.

[17]周益波,何可,张俊飚,等. 农业机械化对农民收入的增长、结构与分配效应研究[J].四川农业大学学报,2019,37(5):723-733.

[18]王欣. 谈现代化农业机械的发展前景[J]. 农机使用与维修,2019(4):33.

[19]胡建平. 农业劳动与运动锻炼对农民体质健康的影响关系[J]. 现代预防医学,2013,40(24):4514-4516.

[20]程令国,张晔,刘志彪. 农地确权促进了中国农村土地的流转吗?[J]. 管理世界,2016(1):88-98.

[21]李静. 农地确权、资源禀赋约束与农地流转[J]. 中国地质大学学报(社会科学版),2018,18(3):158-167.

[22]陈飞,翟伟娟. 农户行为视角下农地流转诱因及其福利效应研究[J]. 经济研究,2015,50(10):163-177.

[23]叶剑平,郎昱,梁迪. 农村土地确权、流转及征收补偿的相关问题——基于对十七省农村的调研[J]. 中国土地,2017(1):29-30.

[24]宁静,殷浩栋,汪三贵. 土地确权是否具有益贫性?——基于贫困地区调查数据的实证分析[J]. 农业经济问题,2018(9):118-127.

[25]劉同山,吴刚. 农地资源错配的收益损失——基于农户农地经营规模调整意愿的计量分析[J]. 南京农业大学学报(社会科学版),2019,19(6):107-118,159.

[26]黄季焜,冀县卿. 农地使用权确权与农户对农地的长期投资[J]. 管理世界,2012(9):76-81,99,187-188.

[27]周南,许玉韫,刘俊杰,等. 农地确权、农地抵押与农户信贷可得性——来自农村改革试验区准实验的研究[J]. 中国农村经济,2019(11):54-55.

[28]李景荣,姜美善,米运生. 农地确权对农户的信贷效应——基于全国9省农户大规模调查[J]. 调研世界,2018(10):15-21.

[29]李宁,汪险生,王舒娟,等. 自购还是外包:农地确权如何影响农户的农业机械化选择?[J].中国农村经济,2019(6):54-75.

[30]陈昭玖,胡雯. 农地确权、交易装置与农户生产环节外包——基于“斯密—杨格”定理的分工演化逻辑[J]. 农业经济问题,2016,37(8):16-24,110.

[31]周利平,昝祺祺,翁贞林. 农地确权何以提高农业生产效率?[J]. 山西农业大学学报(社会科学版),2020,19(5):60-66.

[32]温忠麟,张雷,侯杰泰,等. 中介效应检验程序及其应用[J]. 心理学报,2004(5):614-620.

[33]王海英,夏英,孙东升,等. 中国农民主观幸福感影响因素的Meta分析[J]. 中国农业资源与区划,2021,42(6):203-214.

[34]尤亮,杨金阳,霍学喜. 绝对收入、收入渴望与农民主观幸福感——基于陕西两个整村农户的实证考察[J]. 山西财经大学学报,2019,41(3):16-30.

[35]张广胜,刘浩杰. 员工人力资本的幸福感效应及代际差异[J]. 商业研究,2021(1):96-104.

[36]温忠麟,叶宝娟. 中介效应分析:方法和模型发展[J]. 心理科学进展,2014,22(5):731-745.

[37]温忠麟,侯杰泰,张雷. 调节效应与中介效应的比较和应用[J]. 心理学报,2005(2):268-274.