以吸附量为评价指标优选黄芩炭的提取工艺

2021-03-30赵玉升张荩元甄伟哲王芊云度伟李龙朝张萱孔慧

赵玉升 张荩元 甄伟哲 王芊云 度伟 李龙朝 张萱 孔慧

摘要:目的优选黄芩炭的提取工艺。方法通过正交试验法对加水量、提取时间和提取次数3个因素进行考察,以水提物的吸附量为考察指标,优选黄芩炭的提取工艺。结果加水量、提取时间和提取次数3个因素对黄芩炭提取物吸附量的影响依次为:提取次数>提取时间>加水量,黄芩炭的最佳提取工艺为:黄芩炭粉碎过2号筛,加水8倍,提取3次,每次2 h。结论本研究首次测定了黄芩炭提取物的吸附量,相较于测定黄芩炭粉的吸附力,更能体现临床用药实际情况,优选的黄芩炭提取工艺合理可行,为临床上黄芩炭的提取提供了实验依据。

关键词:黄芩炭;吸附量;提取工艺;正交试验

中图分类号:R284.2文献标志码:B文章编号:1007-2349(2021)02-0074-04

黄芩为唇形科植物黄芩Scutellaria baicalensis Georgi.的干燥根,具有清热燥湿,泻火解毒,止血,安胎的功效[1],有学者发现黄芩具有治疗脾胃虚寒的作用[2]。关于黄芩炭的记载可追溯至北宋《太平圣惠方》,其为“麝香魔膏方……煎候黄芩黑色”。黄芩炒炭的目的是增强其止血功效,黄芩炭主要用于血热导致的吐血、衄血、血崩等各种出血症[3]。对于黄芩炭的质量控制,有学者认为炒炭后黄酮苷含量降低而黄酮苷元的含量相应增加,应对此类成分进行控制[4],但是其与止血功效的增强相关性不强。对于黄芩炭止血的物质基础,还有学者研究了其鞣质的含量变化,发现炒炭后鞣质含量更低,与止血功效增强相关性不大;目前比较认可的是炒炭后产生的“炭素”,其吸附力比生黄芩明显上升,是产生止血的主要因素[5]。但是文献中对于黄芩炭吸附力的测定是采用的黄芩炭粉直接吸附亚甲基蓝的方法[6],笔者认为,黄芩炭在临床中是煎煮后服用的,其产生的止血物质应该在其提取物中,故其吸附力的判定采用提取物进行测定更有说服力度。本文将以提取物的吸附量为评价指标,采用正交试验设计法对市售黄芩炭进行提取工艺优化,以期获得更能反映与止血作用相关联的提取工艺。

1仪器与试药

CECIL 7200型紫外-可见分光光度计(英国Cecil Instruments公司),BSA1245-CW型电子分析天平(赛多利斯科学仪器(北京)有限公司),DGG-9240B型电热恒温鼓风干燥箱(上海森信实验仪器有限公司),亚甲基蓝为分析纯(北京索莱宝科技有限公司,批号220D029),其余试剂均为分析纯。黄芩炭购自北京仟草中药饮片有限公司(产地:内蒙古 生产批号180316006 优)。

2方法与结果

2.1正交试验设计黄芩炭在临床使用中是采取水煎煮的方法,故本实验采用水提取。预实验结果显示,黄芩炭粉碎过2号药典筛之后,提取物的量远远大于黄芩炭饮片直接提取,为了保证提取完全,在本实验中使用的黄芩炭均是指已经粉碎过2号筛的样品。

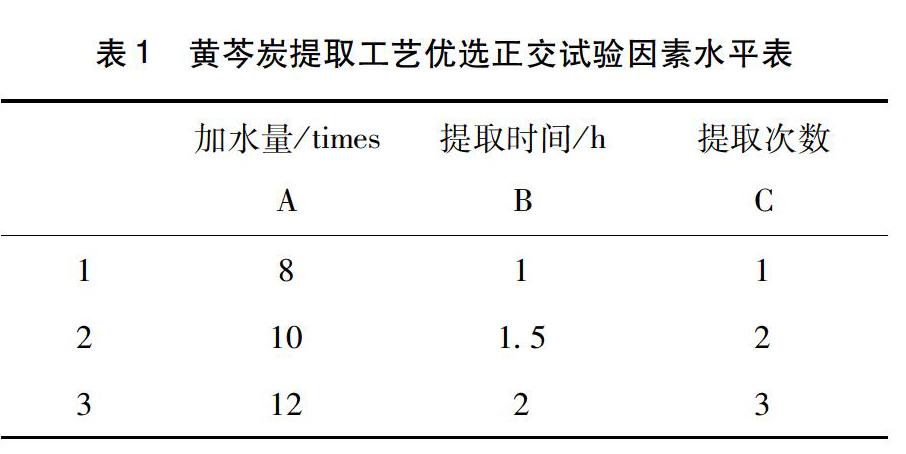

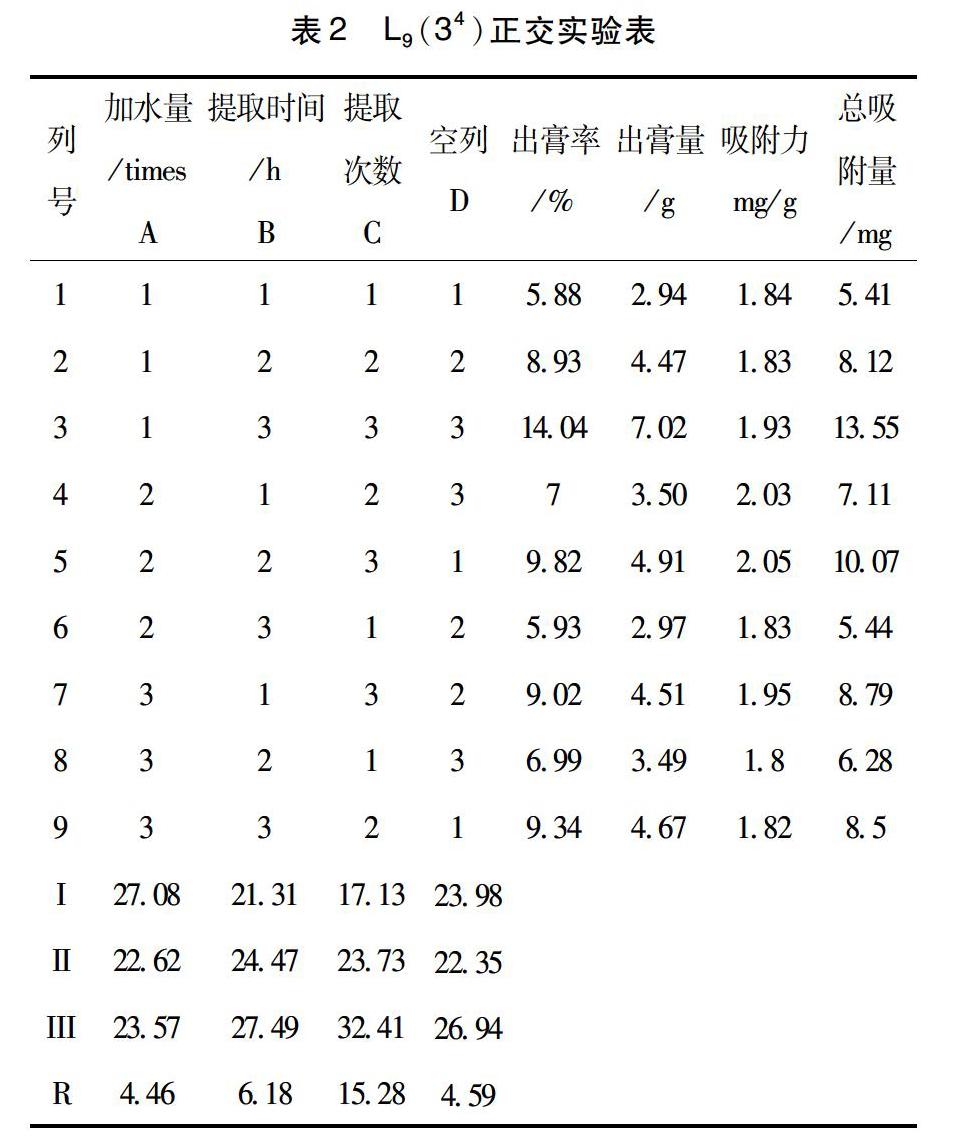

选取常规影响中药提取的主要因素,加水量、提取时间和提取次数3个因素为考察因素,各因素相应安排3个水平,选用L9(34)正交表安排實验[7],因素水平表见表1。

2.2黄芩炭的提取为了避免黄芩炭粉碎粒度对提取率的影响,本实验将所购药材统一粉碎过药典2号筛(24目),作为提取的样品。按表2L9(34)正交表安排实验,称取黄芩炭粉50 g,加水,煎煮,滤过,滤液浓缩至100 mL(0.5 g/mL),平行取浓缩液10 mL各3份,水浴锅上蒸干,置105℃鼓风干燥箱中干燥2h,放置室温,称重,取均值,计算出膏率(%),折算出100 mL药液的总出膏量(g)。

2.3吸附力的测定本实验依据“木质活性炭试验方法亚甲基吸附值的测定”《中华人民共和国国家标准GB/T12496.10-1999》[6]的方法,测定黄芩炭水提物的吸附力。

2.3.1供试品溶液的制备取以上正交试验所得黄芩炭提取干膏,粉碎,取约0.05 g,平行取样3份,精密称定,置10 mL离心管内,精密加入已知浓度为30.32 mg·L-1的亚甲基蓝溶液5 mL,置恒温振荡器上,振荡45min(温度为25℃,振荡器转速150 r·min-1),0.22μm滤膜滤过,取续滤液1 mL,加PBS溶液3 mL稀释,混匀,作为供试品溶液。

2.3.2亚甲基蓝所含水分的测定称取亚甲基蓝约0.2 g,置于事先在105℃烘箱干燥至恒重的扁形称量瓶中,精密称定,然后置烘箱中105℃开盖干燥4h,取出置干燥器中,自然冷却至室温,精密称定,计算减失的水分。结果该实验使用的亚甲基蓝含水量为10.62%。

2.3.3亚甲基蓝标准曲线的制备精密称定已知含水分为10.62%的亚甲基蓝0.17 g,置于100 mL容量瓶中,加pH≈7的PBS缓冲溶液溶解并稀释至刻度,按公式计算得含以亚甲基蓝干燥品计浓度为1.5497 mg·mL-1的亚甲基蓝对照品母液,摇匀,再从中精密吸取1.4 mL至100 mL容量瓶中,加PH≈7的PBS缓冲溶液稀释至刻度并摇匀,即得每1 mL含0.0217mg的亚甲基蓝标准溶液,备用。精密移取亚甲基蓝标准溶液0 mL,0.5 mL,1 mL,2 mL,3 mL,4 mL,5 mL,分别置于25 mL容量瓶中,加pH≈7 的PBS缓冲溶液稀释至刻度,摇匀。以亚甲基蓝浓度为0的溶液作为空白溶液,置UV分光光度计中扫描基线,然后作为参比,分别在665 nm 处测定以上系列溶液的吸光度,以吸光度(A)为纵坐标,以亚甲基蓝浓度为横坐标,绘制标准曲线,计算回归方程为Y =224.34X+0.0291,亚甲基蓝在0.000434~0.00434mg/mL(R=0.9991)线性关系良好。

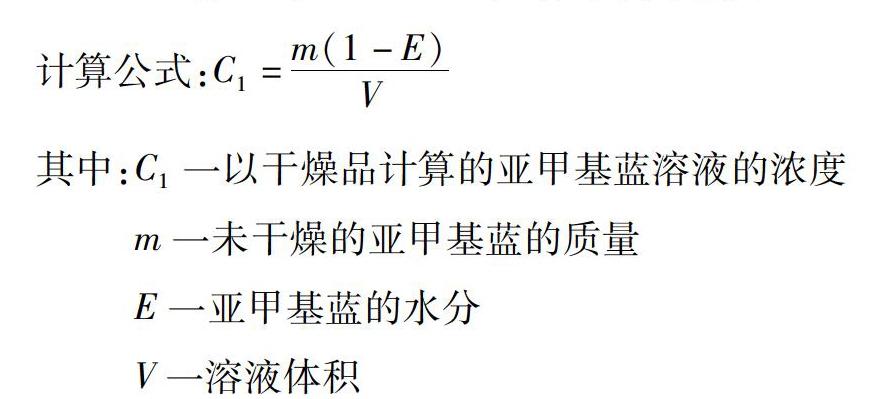

计算公式:C1=m(1-E)V

其中:C1一以干燥品计算的亚甲基蓝溶液的浓度

m一未干燥的亚甲基蓝的质量

E一亚甲基蓝的水分

V一溶液体积

2.3.4样品测定取以上供试品溶液,以PBS缓冲溶液为空白对照,在665 nm 处测定吸光度,带入标准曲线计算供试品溶液中游离的亚甲基蓝量,并根据下方公式计算出吸附量,进一步计算出吸附力。结果见表2。

公式:吸附量=已知准确加入的亚基蓝总量-测得的游离亚甲基蓝量,吸附力=吸附量/样品量

2.4正交试验分析根据黄芩炭提取物总吸附量=吸附力×出膏量,计算各种条件下的总吸附量,结果见表2;并以此进行方差分析,结果见表3。

从表3可以看出三个因素对黄芩炭提取物总吸附量的影响均无显著性差异,又根据表2极差分析结果,对黄芩炭提取物吸附量的影响依次为:提取次数>提取时间>加水量,且 A、B、C三个因素最大极差值分别为第1、第3、第3个水平,故优选的工艺为A1B3C3,即加水8倍量,提取2h,提取3次。也就是正交表2中的第3号实验,从表中可以看出,该工艺所得提取物对亚甲基蓝的吸附量最大。

2.5重复和放大验证试验[8]粉碎过筛后,称取黄芩炭粉500 g三组,分别加水8倍量,煎煮2h,提取3次,滤液浓缩至1000 mL(0.5 g/mL),每组平行取浓缩液100 mL各3份,水浴锅上蒸干,再置于105℃鼓风干燥箱中干燥2h,放置室温,称重,取均值,计算出膏率(%),折算出1000 mL药液的总出膏量(mg)。取以上所得黄芩炭干膏,粉碎,测定吸附力。

由表4可知,放大实验结果与正交试验结论基本一致。

3讨论

中药炭药在中国已有两千多年的应用历史,其“炒炭止血”的理论也为临床医家所公认。对于其止血的物质基础,比较公认的是炒炭后产生的“炭素”和鞣质的变化是其产生止血或止血作用增强的主要因素。而吸附力增强被认为与止血作用密切相关,且主要是由炭素产生的,例如:侧柏叶[9]、生地黄[10]、牡丹皮[11]、栀子[12]炒炭后的吸附力较生品明显增强;大黄[13]随炒制程度的增强吸附力增大;不同炮制程度的槐米炭(生品、轻炭、标炭、重炭),色素吸附力呈先上升后下降的趋势[14]。

更有学者研究了吸附力与止血作用的相关性,证明吸附力增加其止血作用也随之增强,例如,藕节炒炭后,吸附力增强,对小鼠的凝血时间明显缩短[15];干姜炒炭后鞣质和吸附力均比生品增强,证明其止血作用相应增强[16]。本团队利用小鼠断尾出血和肝脏出血模型研究了黄芩炭止血作用与吸附力之间的相关性,结果二者呈正相关,且相关性良好,以吸附力可以作为体外评价黄芩炭止血作用的评价指标。以上评价均是在统一样品质量的情况下,比较吸附力的大小,但是在本文中,由于出膏率不同,所以仅用吸附力作为评价指标有失偏颇,故本文将吸附力和出膏率综合考虑,采用吸附量作为评价指标,更能反映提取物的综合性质。

湖北中医学院毛维伦教授多年从事中药材“炒炭存性”炮制的研究,旨在建立一种既能反映中药材固有特征,又能给出稳定的中药量化评价的方法。通过综合分析研究结果,毛教授首次提出以吸附力作为炭药质量控制指标的方法,对炭药质量标准的研究有重要意义[17]。也对炭药的炮制工艺提供了评价指标[18]。

但是,从以上报道的研究方法看,其吸附力的测定均是采用炒炭后的炭品直接测定,忽略了炭药产生药理作用首先要经过提取这一重要的过程,因此,本文首次提出以提取物的吸附量为评价指标,更符合临床实际,这是对炭药性质的更进一步认識。

本研究以黄芩炭为例,以提取物的吸附量为评价指标,采用正交试验法,优选出黄芩炭的最佳提取工艺为:黄芩炭粉碎过2号筛,加水8倍量,提取2h,提取3次,将为临床上炭药的煎煮提供更科学的实验依据。

参考文献:

[1]国家药典委员会.中华人民共和国药典·一部[S].北京:中国医药科技出版社,2015:301.

[2]侯春久,陈建章,张猛,等.龙胆和黄芩对脾胃虚寒模型大鼠的影响[J].中南药学,2015,13(6):613-615.

[3]叶定江,原思通.中药炮制学辞典[M].上海:上海科学技术出版社,2005:301.

[4]杨欣文,吴德康,李俊松,等.黄芩炮制前后6种黄酮类成分含量的比较[J].广东药学院学报,2012,28(3):282.

[5]黄琪,孟江,吴德玲,等.黄芩炒炭前后鞣质含量及炭素吸附力的比较[J].中国实验方剂学杂志,2013,19(22):82-84.

[6]中国标准出版社.中国林业标准汇编-林产化工与林特产品卷[S].北京:中国标准出版社,1999:205.

[7]雷小小,苏艳莹,桂卉.正交试验优选山茱萸总环烯醚萜苷的提取、纯化工艺[J].中南药学,2018,16(3):326-329.

[8]石小琼,王建,廖原昭,等.巴戟天多糖提取的最佳工艺[J].龙岩学院学报,2015,33(5):73-78.

[9]陈超,单鸣秋,丁安伟.侧柏叶及侧柏炭饮片吸附力的比较[J].江苏中医药,2009,41(3):57-58.

[10]王娜,卫向龙,李娴.生地黄、生地黄炭吸附力的测定比较[J].中华中医药学刊,2013,31(1):41-42.

[11]李娴,张虹,丁安伟.牡丹皮炒炭前后吸附力变化的比较研究[J].中医学报,2011,26(8):959-960.

[12]姚蓝,孟江,张村,等.炒制对栀子饮片中鞣质含量及吸附性的影响[J].中国实验方剂学杂志,2014,20(4):45-48.

[13]翟秉涛,孙旭辉,吴景涛,等.大黄生品及其炭品物理参数的测定[J].现代中医药,2015,35(6):89-91+94.

[14]梁清光,周苏娟,孟江,等.运用主成分分析与聚类分析法评价不同炮制程度槐米炭的质量[J].广东药科大学学报,2017,33(1):47-51.

[15]连晓晓,胡昌江,余凌英,等.藕节“炒炭存性”标准的研究[J].中成药,2010,32(9):1545-1548.

[16]孟江,许舒娅,陈磊,等.干姜“炒炭存性”质量标准初探[J].中国中药杂志,2012,37(4):453-456.

[17]刘艳菊,毛维伦.关于“炒炭存性”标准的建立与应用[J].湖北中医杂志,2005(2):52-53.

[18]王娜,卫向龙,张振凌,等.正交试验法优选熟地炭的炮制工艺[J].中国实验方剂学杂志,2012,18(21):12-14.

(收稿日期:2020-08-21)