望火楼与古代城市消防

——兼论襄阳樊城水星台

2021-03-30方东明

方东明

(襄阳市文物管理处,湖北 襄阳 441021)

在襄阳樊城汉江一桥头东北200余米处,有一高台式古建筑,为旧时镇樊城之火的望火楼,因筑台建庙以祀水星而得名“水星台”。它是我国古代城市中历史记载清晰、沿用时间长久的消防救火专用建筑物,堪称中国古代“城市消防史”活的历史见证。

襄阳水星台,最早的文字记载出现于明天顺(1457年)《襄阳郡志》,“晏公庙街:系镇邵家巷及姜璜街、后沟、水星台。”最早描绘水星台图画是明万历《襄阳县志》,水星台在樊城北城墙之上,从绘图来看为三层楼宇建筑。此后,许多志书都有水星台的记载,如同治《襄阳县志》记载:“水星阁在晏公庙街,乾隆二年,守道鲁之裕建,以镇樊城火灾,道光十年间没于水。”“水星台,乾隆四年竖碑记事曰:水星台为晋人郭璞所建。”光绪《襄阳府志》古迹:“水星台在樊城西北城上;又名水星阁,皆以压火灾。”这些记载无不说明水星台是古代樊城“消防水火之灾”的专属建筑,即望火楼。

一、水星台建筑现状

今水星台为明嘉靖十九年(1540年)重建,清雍正十三年(1735年)题匾“水星台”,乾隆四年(1739年)至光绪十年(1884年)曾5次扩建整修,光绪二十七年为最后一次大规模整修。从水星台现存建筑本体来看实为清式建筑,其前殿山墙内壁嵌有8通从清乾隆到光绪十年的碑刻,详细记载了水星台始建、重修及塑装金像的基本情况。

图1 水星台正面照

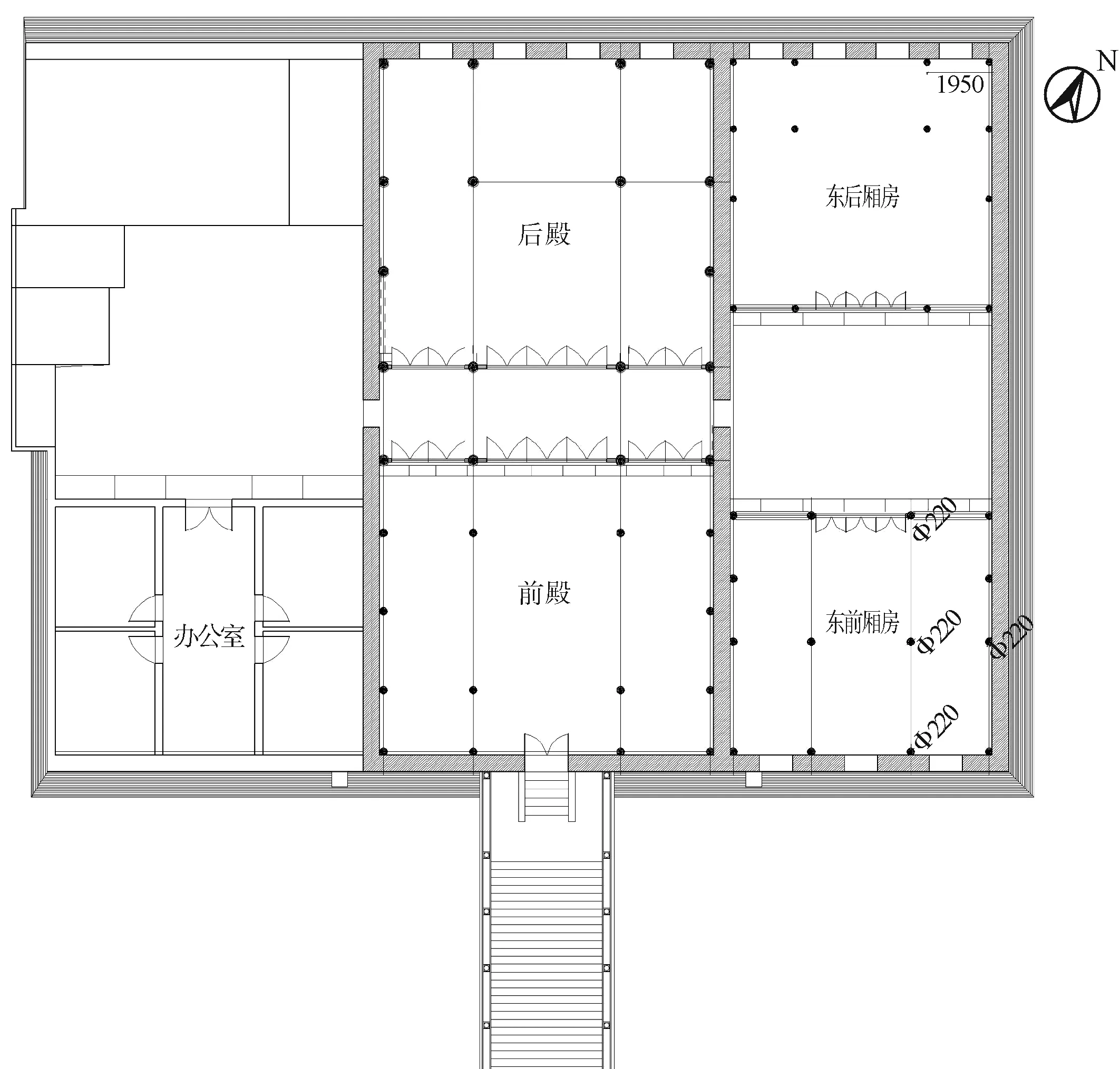

图2 水星台总平面图

水星台坐落于原樊城北城墙上,与城墙呈丁字型连接,实为城墙上的高台建筑,东距樊城定中门约260米,此区域城墙因城市建设已被拆毁,如今只剩水星台孤立地遗留在原地。

水星台整体建筑坐西北朝东南,筑于砖石围砌的梯形夯土台基之上,整个建筑占地约750平方米,台基高8米,台底长30米,宽约23.5米,台顶长28米,宽22米,正面中部设登台踏道。台基墙壁因风霜雨水的侵蚀,砖石风化斑驳,并残留历次维修痕迹,台之西墙中有“宜”“邵”和“官”等字样的城砖。台上建筑呈左右对称布局,均为单檐硬山式建筑,中轴线上建有前殿、后殿,形制基本相同,前殿正面为砖砌牌楼,庑殿顶式,小青瓦覆顶,置十二吻兽,牌楼正中卷檐下石匾竖写“水星台”,额枋饰有美丽的莲花、舞动的龙头,牌楼下台边两侧有两条悬空的龙头螭首,原每逢大雨过后,台内积水从龙口喷洒而出,现已堵塞。

台上前殿面阔三间,明间阔4.4米,两次间阔分别为2.7米,进深3间,前檐为单步廊(原来应为卷棚廊轩),深1.9米,中间深2.4米,后檐深2.4米,明间木构架为五架抬梁式,次间山架为穿斗式;屋面为硬山顶式,小青瓦覆顶,置脊饰吻兽,前殿总高6.7米。后殿面阔同前殿,山面进深四间,前檐深3.3米,中间两间共深5.6米,后檐深3.6米,外形与屋顶均等同于前殿,总高9米。前殿后檐与后殿前檐之间用铁皮天沟相连。

东厢院亦分前后厢房。前厢房面阔三间,明间阔3米,次间阔为2.4米。山面进深为三间,其中前檐深1.9米,中间深1.9米,后檐深3.3米,建筑总高6米。后厢房面阔同前厢房,进深为前檐深3.3米,中间深2.1米,后檐深为2米,建筑高度为5.9米。中间天井东西宽8米、南北深6米。

西厢院前厢房为20世纪90年代初期恢复重建,现为区文物管理处办公室,面阔三间,明间阔3米,两次间阔分别为3.2米,进深二间,分别为3.8米,建筑总高6.2米。其北侧为20世纪60~70年代由当时使用单位在西台上建筑的一栋红砖瓦简易平房,建筑外形,色泽以及所使用的材料与水星台主体建筑风貌极不协调。

二、望火楼与古代城市消防

(一)望火楼的出现与发展

在我国古代,城市建筑大多为木结构,极易引发火灾。因而,城市消防(即火政)向来为历代城市管理者所重视,《周礼·夏官司徒》载:“凡国失火,野焚菜,则有刑罚焉。”到了汉代,用于消防预报警的瞭望建筑就已明确出现。1071年,河北省安平县发现的东汉熹平五年(176年)的墓中壁画,其展现的是一组规模宏大的建筑群,后部有望楼,楼内安置一只供报警用的大鼓,在楼顶上还悬挂有带状旗帜在空中飘扬,这显然是风标。1956年在河南省陕县刘家渠一座汉墓中,出土耸立在水塘中的三层楼阁,在第三层上有2人在眺望,该楼四周还有4名骑马的人在巡逻守护。对这些出土的汉代壁画和明器所展示的“望楼”,究其主要功能来看,兼具望火是毫无问题的。当然,也可用来发现敌情或其他非常事件,以便及时处置。

“望火楼”的名称是到了宋代才出现在史籍中的。宋代是我国城市发展的“革命时期”,城市规模、性质和活力较之前代都有了迅猛发展和变化,城市消防问题也更加突出。宋时,易发火灾的大都市都已有了较为完备的消防体系,从预警到扑救火灾,都有专职人员和机构负责。据《东京梦华录·卷三·防火》:

北宋都城东京“每坊巷三百步许,有军巡铺屋一所,铺兵五人,夜间巡警及领公事。又于高处砖砌望火楼,楼上有人瞭望,下有官屋数间,屯驻军兵百余人,及有救火家事,谓如大小桶、洒子、麻搭、洒子、麻搭、斧、锯、梯子、火权、大索、铁猫儿之类。每遇有遗火去处,则有马军奔报,军厢主、马步军殿前三衙、开封府,各领军汲水扑灭,不劳百姓。”[1]

这里的“军巡铺屋”即为当时的公安机构,“铺兵”即为治安人员,兼有消防职责。为了提高防火预警能力,在高处砌成的望火楼显得格外重要,楼下“官屋”驻有军兵,配备常用救火器材;一旦有火情,也有专人骑马奔报,城内相关驻军立即赶赴灭火。这些都保证了火情及时发现、及时出警、及时组织扑灭,形成了完整有序的城市消防体系,而望火楼在这个体系中起到了非常关键的预警作用。

到了南宋,都城临安承袭东京制度。据《梦梁录·卷十·防隅巡警》的记载:临安“户口繁夥,民居屋宇高森,接栋连檐,寸尺无空,巷陌壅塞,街道狭小,不堪其行,多为风烛之患”,防火难度较之东京更巨。为此,“盖官府以潜火为重,于诸坊界置立防隅官屋,屯驻军兵,及于森立望楼,朝夕轮差,兵卒卓望,如有烟处,以其帜指其方向为号,夜则易以灯。”[2]在临安城建立专门的机构“防隅官屋”,望火楼也遍布城内外,多达10余个,有火情时,以旗帜或灯所挂方向和数量辨别着火区域,方便及时组织救火。

望火楼作为古代城市的特殊建筑,两宋时期已经十分成熟,它往往位于城市高处,十分醒目。宋代以后的元、明、清,直到民国,城市中均设有望火楼[3],依然采用传统方式,即值班瞭望、鸣钟敲锣,又或者是白天扬旗,夜间挂灯,专人负责,能够及时发现火警,有效地将火灾扑救于初起阶段。如乾隆二十年(1755年),在长沙城内高处浏阳楼设置了望火警;光绪十年(1871年)、十一年(1872年),上海租界火政处分别在租界的中央巡捕房和虹口巡捕房,各搭建了一座木结构火警钟楼,上悬大铜钟;1920年前后,北京城内共有5处望火警钟台;沈阳从1907年到1934年共建了4座望火楼等。望火楼从宋代成为城市管理的定制,至建国前已有800多年的历史,其为古代城市的消防工作做出了巨大的贡献。

(二)望火楼的规制与演变

宋《营造法式·卷十九·大木作功限三》,是古时关于望火楼建筑规制最详细的存世记载:

“望火楼功限。望火楼一座,四柱,各高三十尺,基高十尺。上方五尺,下方一丈一尺。造作功:柱,四条,共一十六功。榥,三十六条,共二功八分八厘。梯脚,二条,共六分功。平栿,二条,共二分功。蜀柱,二枚;搏风版,二片;右(以上)各共六厘功。榑,三条,共三分功。角柱,四条;厦屋(瓦)版,二十片;右(以上)各共八分功。护缝,二十二条,共二分二厘功。压脊,一条,一分二厘功。坐版,六片,共三分六厘功,右以上穿凿,安卓,共四功四分八厘。”[4](1)这里提到的“尺”为宋代营造尺,一尺约合公制0.309-0.329米,十尺为一丈。

从上述记载可见,宋式望火楼分三部分:最下为台基,“高十尺”,约3.2米,据刘涤宇先生推测[5],“台基应为砖砌”,“台基顶面为18×18(尺)见方”,“台基地面的尺寸为20×20(尺)见方”。中间主体部分由四根三十尺高的结构柱组成,上面铺设坐板,高约9.6米,四根结构柱组成的椎台体底部为11×11(尺),上部为5×5(尺),四根结构柱间用36条“榥”联系;“榥”,据潘谷西等解释为“左右柱、颊之间的联系小枋子,或起结构作用的小立柱。前者统称卧榥,后者统称立榥”,在实际应用中其形制尺寸、组合方式可能不尽相同。顶部望亭在文献中交代的比较清楚,从中可以大致推出其组合,“坐版上对应结构柱的位置立四根角柱,山墙面在角柱上架设平栿,平栿上立蜀柱;在与正脊平行的方向,蜀柱上架一条槫,平栿上对应角柱的位置架两条槫;槫上安装厦瓦版,槫的端头以搏风版收束;厦瓦版间及厦瓦版与博风版间安装护缝,最后安装正脊。”除了上述部分外,望火楼还有两条供上下的梯脚,据《盛世滋生图》中的望楼实状和刘涤宇先生推测,其中一条梯脚供地面攀爬到台基顶,另一条梯脚则在四根结构柱之间,从台基顶通到望亭。

宋《营造法式》是政府颁行的一部建筑规范,其关于“望火楼功限”的记载,是我国历史上第一次将城市消防设施建设情况清楚地记录在官方书籍中,同时也说明了城市的消防系统至少在北宋以前就已经具备并定型。《东京梦华录》中“于高处砖砌望火楼”的说法与《营造法式》记载似有不同,这可能存在两种情况:一是望火楼在北宋不止一种做法,《营造法式》主要是一部工料限定的规范书,望火楼在实际建设中也可能形制不同,也存在纯粹砖砌的望楼;二是《东京梦华录》没有完整说明望火楼的具体形制,其“砖砌望火楼”或许指的是台基部分。

对比《营造法式》,襄阳水星台在建筑形制则与其极大不符,除了更为高大的台基外,高耸如云的结构柱及望亭难觅其踪。据郑珠等分析,“到了明代,我国的建筑技术和生产力有了大的飞跃,高大建筑随处可见,各个城市基本上都有了高大的钟楼、鼓楼、市楼,既可以报时又可以报火警”[6]。又据明万历《襄阳县志》,水星台在樊城北城墙之上,绘图为三层楼宇,在整个城中建筑最高。而水星台现存建筑为单层院落,前后檐墙上虽开有小窗,但不具备四出瞭望条件,水星台台高8米,与《营造法式》中望火楼约13米的瞭望高度相比也有一定差距,且明清时期,城市建筑普遍较宋代为高,如瞭望全城,则需更高的望楼。故推测水星台上还应建有较高的望亭,是否存在待方家考证。

(三)水星台与古代樊城的火灾救助

水星台虽起源于晋时郭璞,但现存建筑本体为清式建筑。为实现紧急时刻与平时的管理,水星台建筑为“台与庙相结合,以祀水星”。水星即为辰星,《淮南子·天文训》载:“北方,水也,其帝颛顼,其佐玄冥,执权而治冬。其神为辰星,其兽玄武,其音羽,其曰壬癸。”又《重修水星台碑记》(清光绪十年)云:水星台“取坎填离,位乾向巽中,奉黑帝。即水星台毁则灾甚,复则灾息”,这里“黑帝”即颛顼,运用水火相克的哲学思想,以水克火,以压火灾,以此达到消除火患的目的。明朝时台上就已主祀真武像,据《后汉书·王梁传》曰:“玄武,水神之名,司空水土之官也”,至清代在台上又增文昌神位等。在前大殿建筑内部壁嵌记事、功德碑八块,其中清代乾隆五十三年(1728年)所立“永远供奉祖师”碑、嘉庆二十一年(1816年)“水星台装塑祖师圣帝”碑、道光二十五年(1845年)“祖师金身功德名目”碑、道光二十六年(1846年)“重塑真武圣像”碑等,均与殿内供奉的“镇火之神”真武大帝有关。

明清时期,樊城为商贸繁华之地,商铺、民房相簇,水星台“居城北”,位于樊城北城墙中部位置,高耸于众建筑之上,可瞭望全城之火情。据《水星台文昌祠记》:“于是周城相度,惟水星台地居高爽,挹山川之秀美”。过去樊城店铺、住宅多以砖木和草房建筑为主,特别是靠近水星台的街巷火灾频发,在今定中街与解放路交叉处还保留火巷和火巷口之名。火巷是房屋密集区域为防止火灾蔓延而预留的巷弄,是古代城市专设的消防通道,在宋代就已出现,其一直延续使用至近代。宋淳熙十三年(1186年),刚到武昌就任的鄂州知府赵善俊因南市大火,当机采取了“辟火巷”的措施。《宋史·赵善俊传》载:“适南市火,善俊亟往视事,弛竹木税,发粟振民,开古沟,创火巷,以绝后患。”[7]南方城市大多依势而建,巷弄弯曲且狭窄,南宋所创的火巷宽而笔直,巷两边还带有排水的明沟,火巷比“街”低一等,但比一般巷弄要宽,发生火灾时“在起到隔离、防火作用的同时,还可用作疏散通道等用途。”[8]樊城火巷位于水星台之旁,极大地方便了消防救火的及时启动。

当时樊城城内发现火情,水星台上锣鼓齐鸣,台下储备有公共灭火器材,如消防桶、水车、云梯、火叉、水枪等,在台的周围有供灭火的水源。据《襄樊市市区1949年街道图》,樊城城内水系发达,水星台之旁的当铺坑是当时城内最大的水塘,城内还有苏家坑、天主堂坑、鹿角门坑等,以及城外的护城河和汉江水。“当时每个保都设有救火大队,队员由街道内的一些年轻力壮的小伙组成。消防设备有手压式水枪,喷出的水能飙十几米高。此外,主要的消防设备还有太平池,当时像马道口、教门街(今友谊街)等许多路口都设有大小不等的太平池,中山后街的武昌会馆门前就有两个太平池。”[9]这里的太平池,就是当时的消防池,深2米多,约7平方米,专供救火时取水用。

水星台自建成时起,就担负了古时樊城的消防重任,具有火灾报警和救火指挥的双重功能,形成了一套完备的城市消防应急管理系统。解放后,随着城市的进步,消防技术的提高,消防队伍专业化后,水星台直到20世纪60年代才结束它所肩负的防火救火使命。

以襄阳水星台为代表的望火楼是中国古代城市发展的产物,宋以后的各时期在大型城市中均设有望火楼,可谓是市政建设的必要之物。水星台为高台祠宇式建筑,自明后期重建以来经历了数次不同程度的翻修,保留至今的建筑大体为清式建筑风格。水星台古建筑讲究布局,在原樊城北城墙拐角处局促的台基上巧妙构思,因形就势,充分考虑祠宇建筑的特点,虚实结合,前后相继,小中见大,借势取雄,注重方位,保持着道教建筑险奇而神秘的意境。水星台大门造型也极具特点,台南正中30余级台阶拾级而上,入口为依附于前殿的四柱三间三楼不出头牌坊,坊身左右连以两侧厢房后檐墙,高低错落,别致大方,砖砌的牌坊构架镶嵌于正墙表面,整体按牌坊规格建造,在立面上还装饰牌匾和横枋,使层数增多,这种牌坊与屋宇结合为一体的建筑具有浓郁的地域特色,体现了荆楚祠庙别具一格的建造方式。另外,水星台在平时主要用于城市消防应急,以及人们祭祀神祗,对美好生活的向往,战时则可瞭望敌情,居高防御。民谚“东敌台,西敌台,当中一个水星台”,至今水星台墙面上还有许多战争时期遗留下的弹孔,“这种平战结合的设计和建造理念”[10],在古代城市建设中也是一个別例。

而今,随着科技的突飞猛进,通过现代化的消防预警设施即可有效监控全城,实现火情实时报警和快速反应。而古时只能依靠人力瞭望的望火楼和传统消防应急措施则逐步落伍,长期以来作为樊城镇火之用的水星台早已不是城内的最高建筑,在建国后也逐渐失去了它的消防功能,渐渐地淡出人们视线,但它见证了襄阳城市的发展,见证了中国消防史的变迁,为研究中国古代城市消防和荆楚建筑、祭祀文化提供了实物佐证,具有重要的历史价值。