教育与居民金融知识水平

——来自中国家庭金融调查数据的证据

2021-03-30宋敏,甘煦,周洋

宋 敏, 甘 煦, 周 洋

(武汉大学 经济与管理学院, 湖北 武汉 430072)

一、问题的提出

近年来,大量文献证实了金融知识在家庭金融决策中的重要作用[1]。随着金融产品的多样化和复杂化,金融知识的重要性显得尤为突出。2015年年底,国务院办公厅发布了《关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》,首次从国家层面对金融消费权益保护进行具体规定;随后,中国人民银行在2016年开展“金融知识普及月”活动,旨在推动金融消费者教育和金融知识普及工作。尽管金融知识对家庭的金融决策有广泛影响,但是中国家庭的金融知识水平普遍较低,远低于国际水平①,并存在较大的差异[1],且帮助改善家庭金融决策的理财建议也被发现并不能对金融知识起到替代作用[2]。因此,研究金融知识的决定因素以及如何提高金融知识水平既是重要议题,又是当下政策研究重点。然而,国内现有文献主要关注金融知识的影响,而鲜少探讨金融知识的决定因素。

考虑到金融知识缺乏对家庭投资行为决策的负面影响,发达国家对此的应对措施是开设金融教育课程,因此国外大多数关于如何提高金融知识的研究也是对开设金融教育课程有效性的考察。然而,目前对开设金融教育课程的研究并未达成一致结论。部分研究发现,开设此类课程会提高金融知识[3-4], 但Cole et al.[5]发现此类课程没有显著影响。更重要的是,我国现阶段教育质量与覆盖率仍与发达国家有一定差距,且教育预算有限,因此开设金融教育课程短期内在我国无法广泛开展,故并不适合我国国情。另一方面,作为人力资本的重要组成部分,受教育水平也可能影响金融知识积累。首先,受教育水平的提高会增强认知能力[6-7]。作为集中反映人们学习和解决问题的重要能力,认知能力也被发现对收集、加工和处理金融信息有着重要的影响,进而影响金融知识积累[5,8]。而数学课程作为我国基础教育体系中的核心课程,受教育程度更高的人其数学能力也会更强。其次,受教育水平的提高也会通过构造以同学为基础的人际网络促进个体的社会资本积累,增强社会互动[9-10]。现有研究表明,社会互动更多的人更有可能通过口头交流与观察学习的社会学习方式来获取更多的金融知识[11-12]。此外,考虑到我国现行教育体系中的核心必修课程(例如数学课程)对认知能力的提高有着重要作用,且具有广泛覆盖面,而在过去几十年间我国居民的受教育水平也取得了较大进步,因此,相比于专项金融教育,本文旨在研究广义的受教育水平提高是否也会提升居民的金融知识水平。

本文使用中国家庭金融调查(CHFS)2017年的数据,实证研究了居民受教育水平与金融知识之间的关系,并围绕1986年实施的义务教育法构造工具变量,避免受教育水平的内生性影响。研究发现,居民受教育水平的提高可以通过认知能力与社会资本积累两个渠道显著影响居民的金融知识水平,并且这种影响在没有财经类信息获取渠道、平时较少关注经济类信息的人群,以及城市居民中更显著,后续的稳健性检验也再次证实了两者间的正向因果关系。

相比于已有文献,本文的贡献主要有以下几个方面:第一,本文补充了金融知识决定因素的文献。现有研究发现,特定的金融教育课程会提高金融知识[3-4], 而本文发现广义的学校教育(通识教育)也会提高金融知识水平并通过义务教育法实施的工具变量识别了两者间的因果关系。此外,本文基于中国的背景研究了金融知识的决定因素,也为现有文献提供了来自发展中国家的证据。第二,本文也补充了研究教育影响的文献。以往研究已证实教育会影响认知能力[6]、教育收益率[13]、金融决策[14-15]等,本文发现了教育还会影响金融知识的积累。此外,本文的实证发现对我国还具有重要的政策含义。越来越多国家的政策制定者开始关注如何提高居民的金融知识水平,并重点评估了一系列金融培训课程的有效性。本文的研究提供了另一个视角,即提高现有教育资源的质量与覆盖率也能增加居民的金融知识水平,这对短期内无法广泛开设金融教育课程的发展中国家更具有借鉴意义。

二、文献综述

21世纪以来,金融知识的相关研究以实证研究为主。由于这类研究极大地依赖于对家庭金融知识水平的调查数据,而相关的微观调查直到21世纪初才出现,故金融知识的相关研究仍是一个较新的研究领域。近年来,家庭在金融市场中所呈现出的与传统理论相悖的行为(如2008年金融危机中被观察到的过度负债),凸显了家庭金融知识的缺乏以及普及金融知识的重要性。因此,金融知识的相关研究在近些年也得到了迅猛发展。

现有的实证研究表明,金融知识对家庭的经济金融行为具有重要影响。这种影响主要体现在以下几个方面:第一,投资行为。如金融知识的提高可以显著提升家庭股票市场参与[1]。第二,借贷行为。如Brown et al.[4]指出接受过金融教育的青年呈现出更高的信用水平和更理性的信贷行为。第三,其他行为。如养老规划、创业活动等[16-17]。此外,除了实证研究上的进展,金融知识的理论研究也有所突破。在生命周期模型的框架内,Jappelli & Padula[18]发现金融知识与储蓄和财富水平呈现出正相关。Lusardi et al.[19]指出金融知识是财富不平等的重要决定因素。

虽然金融知识对家庭行为决策的影响在现有文献中得到了广泛的讨论,但对金融知识决定因素的研究相对较少,这也在近年来引起了学界的关注。其中,较为突出的研究有:Lusardi et al.[20]运用美国微观调查数据发现社会人口学特征(如性别、种族)会影响金融知识水平;Herd et al.[3]的研究则发现,居民早年认知能力也会影响其长大后的金融知识水平;Grohmann et al.[8]运用泰国曼谷的调查数据发现,儿童时期的特征也会对金融知识水平产生影响;Brown et al.[21]运用瑞士境内德语区与法语区的地理分割识别了文化对金融知识的影响。此外,随着金融教育课程在发达国家中的陆续开设,国外有部分学者开始研究金融教育课程对参与者金融知识与后续金融行为的影响[3,4,14]。Luhrmann et al.[22]通过研究短期金融教育计划对德国高中生的影响,发现该培训提高了青少年对金融问题与金融知识的兴趣。Brown et al.[4]通过调查金融培训对美国年轻人早期债务的影响,发现金融教育提升了受访者的金融知识水平,减少了其对学生债务的依赖,改善了还款行为。但是,Cole et al.[14]的研究发现个人理财课程并没有明显作用。因此,目前研究对于金融教育课程的有效性还未达成共识,且金融教育课程大多都在发达国家开设,故此类研究对发展中国家的政策启示有限。此外,考虑到金融教育课程在发展中国家的实施难度,此类课程短期内不会在我国大范围开设。目前,国内鲜少有研究讨论金融知识决定因素与如何提高金融知识;也就是说,这一问题既非常重要又还没有被研究。

基于此,本文研究了居民受教育水平对金融知识的影响,并运用工具变量识别了两者间的因果关系。这既是对现有金融知识决定因素文献的一个重要补充,也为如何提高金融知识的研究开辟了一个具有启发意义的新视角。即除了专项金融教育课程,广义的学校教育(通识教育)对提高金融知识也有重要作用。

三、研究设计

(一)数据来源

本文使用的数据来自西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心在全国范围内开展的中国金融调查(CHFS)。中国家庭金融调查收集了高质量的中国家庭金融微观数据,并被国内外众多研究者使用。该项调查始于2011年,至今已进行了5次,分别在2011年、2013年、2015年、2017年和2019年。考虑到金融知识的相关问题仅在2013年及以后的调查中出现,且在本文完稿前最新的公开数据止于2017年,故本文选取2017年的调查数据进行实证研究。2017年的调查样本覆盖了全国29个省353个县1 417个社区,共获得了40 000多户家庭的微观数据。中国家庭金融调查收集了家庭的资产与负债、收入与支出、保险与保障,家庭人口特征及就业等各方面信息。

(二) 变量说明

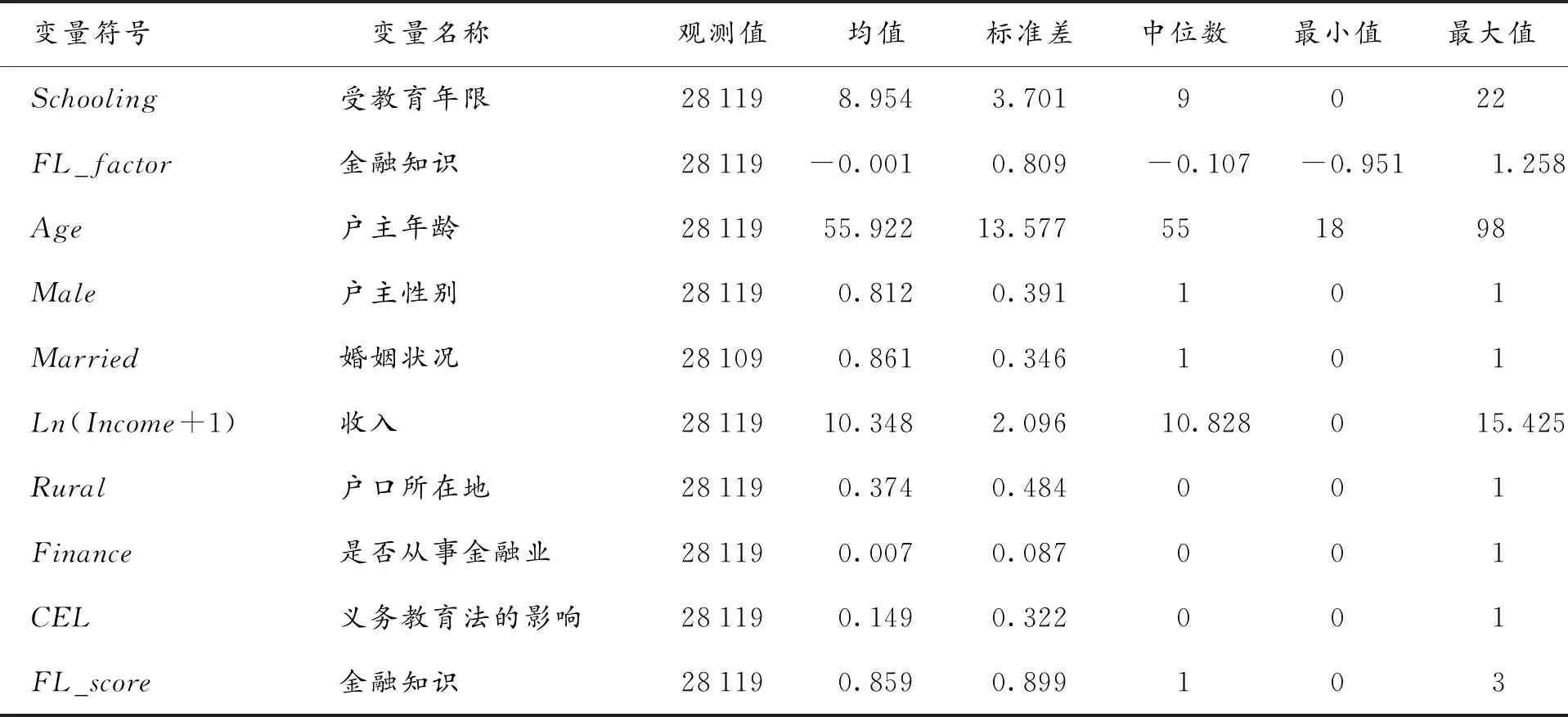

本文旨在考察教育对居民金融知识水平的影响,因而合理构造衡量居民金融知识水平的指标是本文的关键,下面分别就金融知识指标、解释变量与其他控制变量的选取进行说明。

1.被解释变量

金融知识指标。金融知识指的是人们对基本金融概念的理解以及简单金融计算的能力[16]。基于此,中国家庭金融调查也设计了关于利率计算、通货膨胀理解及投资风险认知的三个问题以考察受访者的金融知识水平②。表1给出了金融知识相关问项回答情况的描述性统计。从表1的问项回答情况统计可以看出,中国家庭在各个问题上回答的正确率较低,而回答不知道的比例非常高,这表明我国大部分家庭缺乏对基本金融知识和金融市场的了解。表1给出了金融知识相关问项回答正确、错误、不知道各选项的分布情况。显然,这三个金融知识问题全部回答正确的家庭仅有6.49%,所有家庭平均回答正确的问题个数为0.81,可见我国家庭金融知识缺乏现象严重,居民的金融知识水平也远低于欧美发达国家。

表1 金融知识相关问项回答情况的描述性统计

参考已有文献[1,16-17], 本文主要采用因子分析的方法构建金融知识指标。具体来说,考虑到回答错误与回答算不出来或不知道所代表的金融知识水平是不同的,本文针对每个问题分别构建了两个虚拟变量。第一个虚拟变量表示问题是否回答正确,第二个虚拟变量表示是否直接回答(不知道或算不出来都视为间接回答)。因此,本文得到了三个问题的六个虚拟变量并采用迭代主因子法进行因子分析,由于篇幅限制,因子分析结果未展示③。根据因子分析结果,本文发现两个因子的特征值大于1,因此保留这两个因子并以此构造相应的金融知识指标,后文将此方法下的金融知识指标称为“金融知识(因子分析)”(FL_factor)并作为被解释变量用于后文的基准回归中,其描述性统计见表2。此外,考虑到现有文献中也采用受访者回答正确的问题个数来衡量金融知识[1], 本文采用此指标(FL_score,即受访者回答正确一个问题记为1分,否则记为0分,最后对三个问题进行评分加总)作为金融知识的另一衡量指标并用于稳健性检验中。

2.解释变量及控制变量

本文选取受教育年限(Schooling)作为解释变量来衡量户主的受教育水平。问卷中受教育水平的选项为:没上过学、小学、初中、高中、中专/职高、大专/高职、大学本科、硕士研究生和博士研究生,本文将其折算为受教育年限,依次为0年、6年、9年、12年、13年、15年、16年、19年、22年。这一衡量方法也广泛用于相关领域研究中,例如 Cole et al.[14]、尹志超等[1, 17]。此外,参照以往文献,本文选取的控制变量包括:户主特征变量以及家庭收入变量Ln(Income+1),取收入的对数④。其中,户主特征变量包括户主年龄(Age)、性别(Male,男性为1,女性为0)、婚姻状况(Married,已婚为1,其他为0)、户口所在地(Rural,农村为1,城市为0)、是否从事金融业(Finance,从事金融业为1,其他为0)。数据处理后,本文得到了28 119户样本⑤,变量的描述性统计见表2。

表2 部分变量的描述性统计

从表2可知,样本中户主的平均受教育年限为8.95,户主的平均年龄为55.9,大部分户主为男性并已婚,因子分析得到的金融知识指标均值接近0,家庭平均答对金融知识问题数接近1,且不同家庭间金融知识水平差异明显。

(三) 模型设定

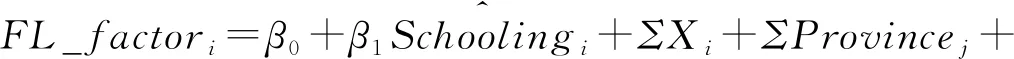

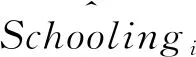

为了检验受教育水平能否提高金融知识,本文的基准回归方程如下:

FL_factori=α+β′Schoolingi+ΣXi+ΣProvincej+ΣCohortj+εi

(1)

其中,FL_factori代表户主i的金融知识水平;Schoolingi是户主i的受教育年限;Xi是控制变量,包括户主年龄、户主性别、婚姻状况、收入、户口所在地、是否从事金融业;α是截距项,ε是扰动项。考虑到中国省级层面的显著差异,在回归方程中加上了省份虚拟变量Provincej以捕捉省级层面固定效应。此外,为了控制其他省级层面的不可观测影响(如各地经济增长与教育质量提升),还加入了省份—出生年份线性趋势项Cohortj⑥。

在方程(1)中,Schoolingi的系数β′代表了受教育年限对金融知识的影响,但考虑到遗漏变量的影响(如户主自身难以观测到的内在能力使其能够获得更高的学历与金融知识水平),上述方程的主回归系数并不能解释两者间的因果关系,即存在内生性问题。因此,上述方程的主回归系数可能会错误估计受教育年限对金融知识的影响。为了解决上述内生性问题,参照赵西亮[13]、Liang & Dong[10],本文围绕义务教育法的实施这一外生冲击构造教育的工具变量进行二阶段估计。

1986年,义务教育法的颁布从法律上规定了九年义务教育,即在义务教育法生效时,各地年龄在6~16岁的失学儿童必须重返校园学习,这也意味着恰好受到义务教育法影响的儿童比那些没受到其影响的儿童会接受更多的教育。义务教育法颁布之后,中国的义务教育快速发展。根据国家统计局发布的数据,小学升学率从1986年的69.5%上升到1995年的90.8%,2000年以后超过了95%。

此外,虽然我国义务教育法颁布于1986年,但各省份颁布具体实施条例的时间有显著差异,如表3所示。基于此,义务教育法的有效实施时间可以作为个体受教育年限的工具变量。其具体构造方式如下:根据表3中各省的不同实施时间,将居民受到的影响程度定义为[0,1]间的连续变量。也就是说,如果某人在义务教育法实施时小于6岁,他被视为会受到完全影响并记为1;如果某人在义务教育法实施时大于16岁,他被视为不会受到影响并记为0。相应地,如果某人在义务教育法实施时处于6~16岁之间,他受到的影响在(0,1)间,且可以表示为(16-义务教育法实施年份+出生年份)/9。因此,义务教育法的实施在此可被视为一项干预,受到义务教育法影响的个体可看作干预组,而没有受到影响的个体则为控制组。

有效的工具变量需要满足两个性质:相关性和外生性。显然,各地义务教育法实施所产生的有效影响程度会直接影响个人的受教育水平(工具变量的相关性满足),但不会直接影响个人的金融知识水平,因为义务教育法的实施并不是为了提高居民的金融知识水平,并且我国至今没有在义务教育阶段开设过金融教育课程。由此可见,本文选取的工具变量对被解释变量是外生的,与金融知识水平并没有直接相关性。此外,基于义务教育法的实施来构造受教育水平的工具变量也因其合理性与有效性被广泛应用于国内外的研究中[10,13-14]。

表3 年份实施义务教育法的省份

基于上述分析,本文运用如下方程进行二阶段最小二乘法估计:

Schoolingi=α0+α1CELi+ΣXi+ΣProvincej+ΣCohortj+ηi

(2)

(3)

四、实证分析

(一) 居民受教育年限对其金融知识影响的回归分析

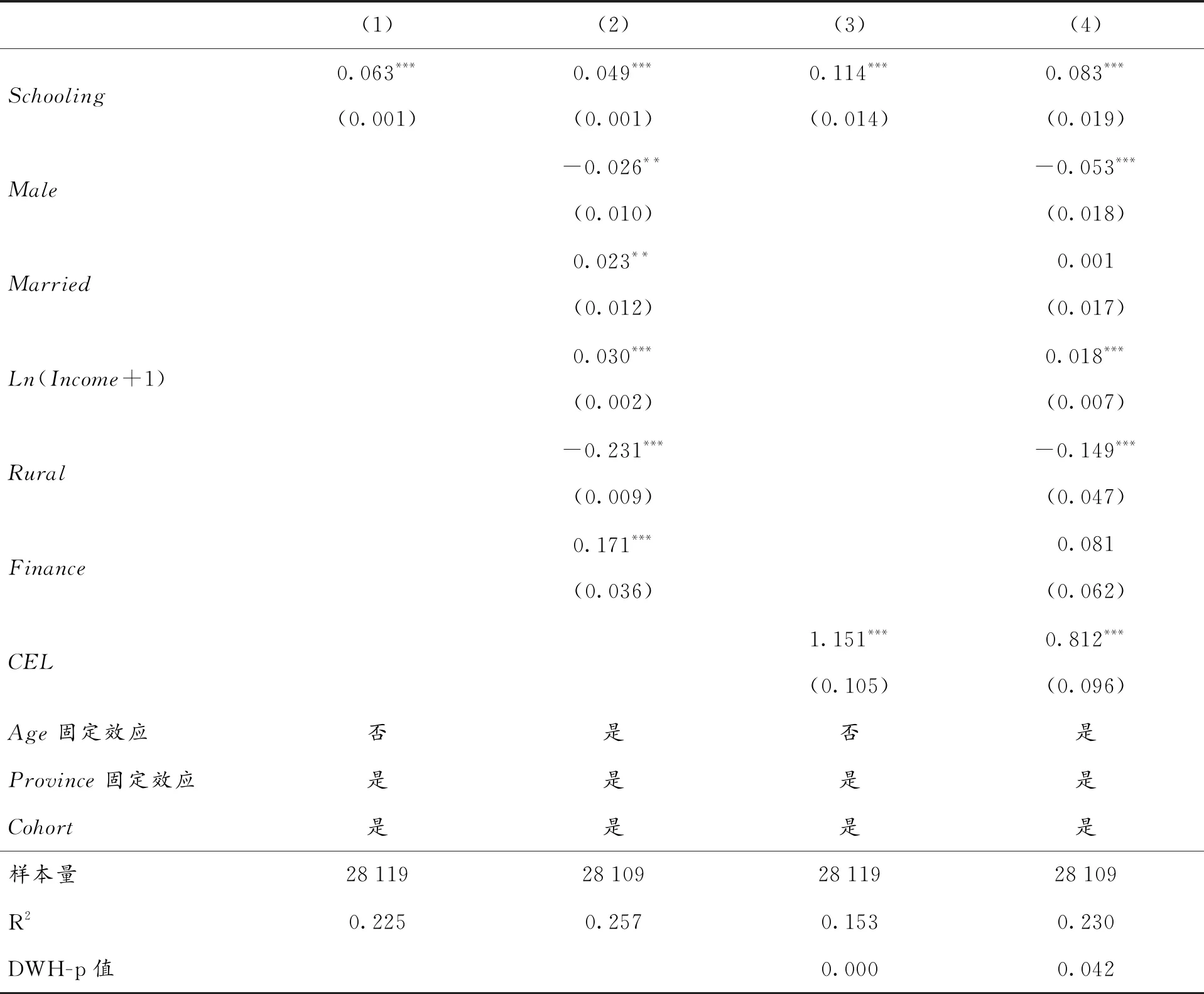

根据前文的变量定义与模型设定,本文首先检验居民的受教育年限是否显著影响其金融知识。表4为基准回归结果,其中,前两列为最小二乘估计结果,由于最小二乘估计可能存在内生性问题,导致结果有偏,本文还使用了工具变量进行二阶段估计,后两列为相应结果。总体上,表4中的结果表明,受教育年限对居民金融知识有显著的正向影响,在控制了家庭、户主特征、省份固定效应与省份—出生年份线性趋势项后,该影响在1%水平上仍显著。此外,表4列(2)中的估计结果表明,居民的金融知识水平会随家庭总收入增加而提高,已婚且拥有城市户口的户主会有更高的金融知识水平,这可能是因为他们更有动机与机会去参与金融市场。

工具变量的回归结果证实了受教育年限与金融知识间的正向因果性,表4列(4)中的估计结果显示,居民受教育年限每增加一年会导致其金融知识水平增加0.083,转化到标准差上约为37.97%,因此受教育年限对金融知识的提高有显著影响。第一阶段的估计结果表明,义务教育法的实施显著提高了居民的受教育水平,工具变量的系数在1%的水平显著且拒绝了弱工具变量假设;而Durbin-Wu-Hausman (DWH)检验的p值也显著,表明2SLS回归有意义,内生性检验通过。

表4 居民受教育年限对其金融知识影响的回归结果

此外,考虑到问卷中金融知识对应的三个不同问题(利率计算、通货膨胀理解与投资风险),本文分别对其进行上述回归以进一步检验受教育年限对金融知识的影响(回归结果见表5)。其中,回归结果中列(1)、列(3)和列(5)为三个问题的最小二乘估计结果,回归结果中列(2)、列(4)和列(6)为相应的工具变量回归结果。总体上,三个金融知识问题的最小二乘法估计结果均在1%的水平下正显著,工具变量的估计结果在5%的水平下正显著,这进一步支持了表4中的基准回归结果。为节省篇幅,表5中除关注变量受教育水平外,没有报告其他控制变量的结果,想了解具体结果的读者可直接与本文作者联系,下文表格中内容均作类似处理⑦。

表5 金融知识分项的回归结果

(二)稳健性检验

为了检验上述结果的稳健性,本文进行了表6中的一系列检验。

考虑到本文选取的工具变量在第一阶段估计中本质上是基于义务教育法实施的连续双重差分估计量,而双重差分模型需满足的前提是平行趋势假定,即在没有外生冲击时,处理组和对照组的趋势一致,否则估计结果不可比。因此为了进一步检验工具变量的有效性,首先运用安慰剂检验来验证平行趋势假定。参考Liang & Dong[10]的做法, 假设义务教育法的实施提前五年,如果此时估计系数变得不再显著,说明平行趋势假定得以满足,检验结果如表6列(1)所示。第一阶段回归结果表明,提前五年实施的义务教育法对居民受教育年限的影响不显著;第二阶段的估计结果也不显著。因此,上文中工具变量的设定满足平行趋势假定并且也证实了表4、表5中的回归结果是可靠的。

其次,本文采用以往研究中金融知识的另一种度量方式[1,16],即答对问题的总数,作为前文中主回归变量金融知识(因子分析)的替代指标,再次回归⑧。表6列(2)为方程(1)对应的回归结果,列(3)为方程(2)~(3)对应的回归结果。显然,在金融知识(评分加总)指标下,受教育年限对居民金融知识的影响仍为正显著⑨。

此外,考虑到样本中受访者的年龄区间较大而义务教育法的实施是在1986年之后,故年龄较大的受访者可能会带来选择性偏差,因此剔除了第一批义务教育法受影响者前15年及以上出生的人,再重新进行工具变量估计。表6列(4)中的估计结果与全样本估计结果一致,也证实了前文结果的稳健性。

最后,考虑到父母的特征(例如受教育情况)可能会影响子女的金融知识水平[8],因此在表6列(5)的回归中,控制了父母的特征再次回归,结果与前文一致,再次佐证了前文的回归结果⑩。

(三)异质性检验

为了进一步检验前文中的回归结果,即受教育年限对金融知识的提高作用是否存在异质性,本文进行以下三方面检验。

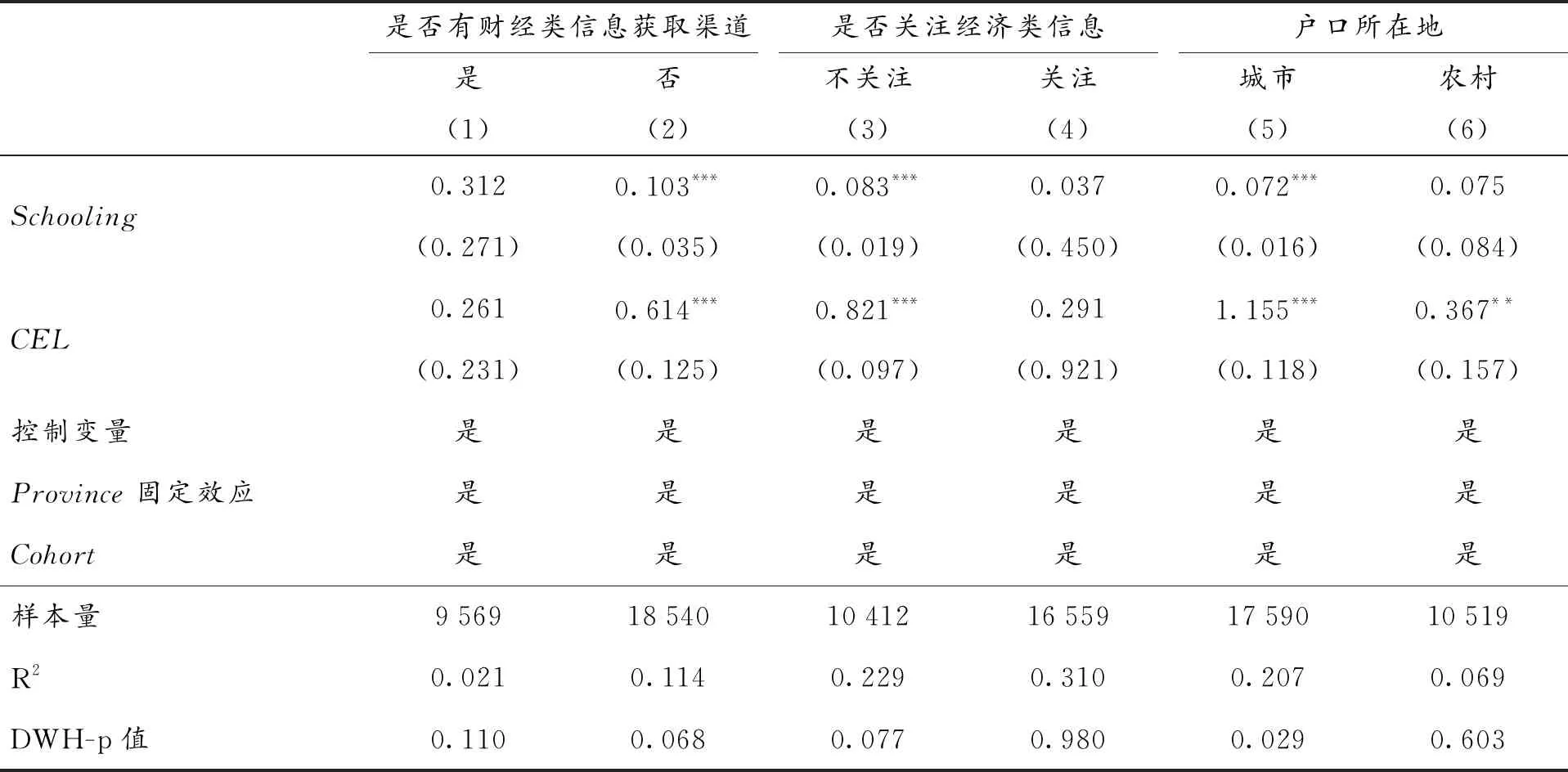

首先,现有文献发现学过金融经济类课程的人其金融知识水平更高[22-23]。考虑到财经类相关课程培训、论坛等可以定向提高金融知识水平,对于有上述财经类信息获取渠道的受访者,即使他们的受教育年限较低也可能有不低的金融知识水平。因此,相比于其他人,这些人受教育年限对金融知识的影响可能会较不显著。基于此,按照是否有财经类信息获取渠道,对受访者分为两组并对每组进行二阶段回归。表7中前两列回归结果表明,受教育年限对金融知识的影响对没有财经类信息获取渠道的人更显著,而对有此类信息渠道的人不显著,这也与本文的预期相符,即教育对金融知识的提高作用在没有财经类信息获取渠道的人群中更大,广义的学校教育与专项金融课程对金融知识的影响体现为互补的作用,广义的学校教育对金融知识的提高作用对于那些没有专项金融课程获取渠道的人更为显著,这也与本文结论一致。

表6 稳健性检验的回归结果

其次,检验了教育对金融知识的促进作用对不同经济类信息关注度的人是否也存在差异。表7列(3)和(4)中的结果表明,对经济类信息更关注的人,受教育年限对其金融知识没有显著影响,而平时对经济类信息不关注的人,其金融知识受到教育的影响更大。这是因为对经济类信息更关注的人,会有更多的渠道获取金融知识,因此受教育年限对金融知识的促进作用也相对较小。

最后,考虑到我国城乡的巨大差异,还检验了教育对金融知识的影响在两者间的差异。表7列(5)和(6)中的结果表明,教育对金融知识的影响对城市户口的受访者更显著,而对农村户口的受访者不显著。这可能因为我国农村的正规金融市场还处在较低的发展水平,所以相比于城市居民,农村居民运用金融知识、参与金融市场以及使用正规金融产品的机会相对较少,他们更倾向于依赖非正规的途径(例如亲属关系)来满足经济需求[24]。因此,受教育水平的提高对农村居民金融知识的影响有限。

(四) 受教育年限对金融知识影响的渠道分析

上述结果证实了受教育水平对居民金融知识的促进作用,并且这种作用在四个方面有明显的异质性。因此,在本部分试图探究受教育年限对金融知识影响的潜在渠道,即认知能力渠道与社会资本渠道。

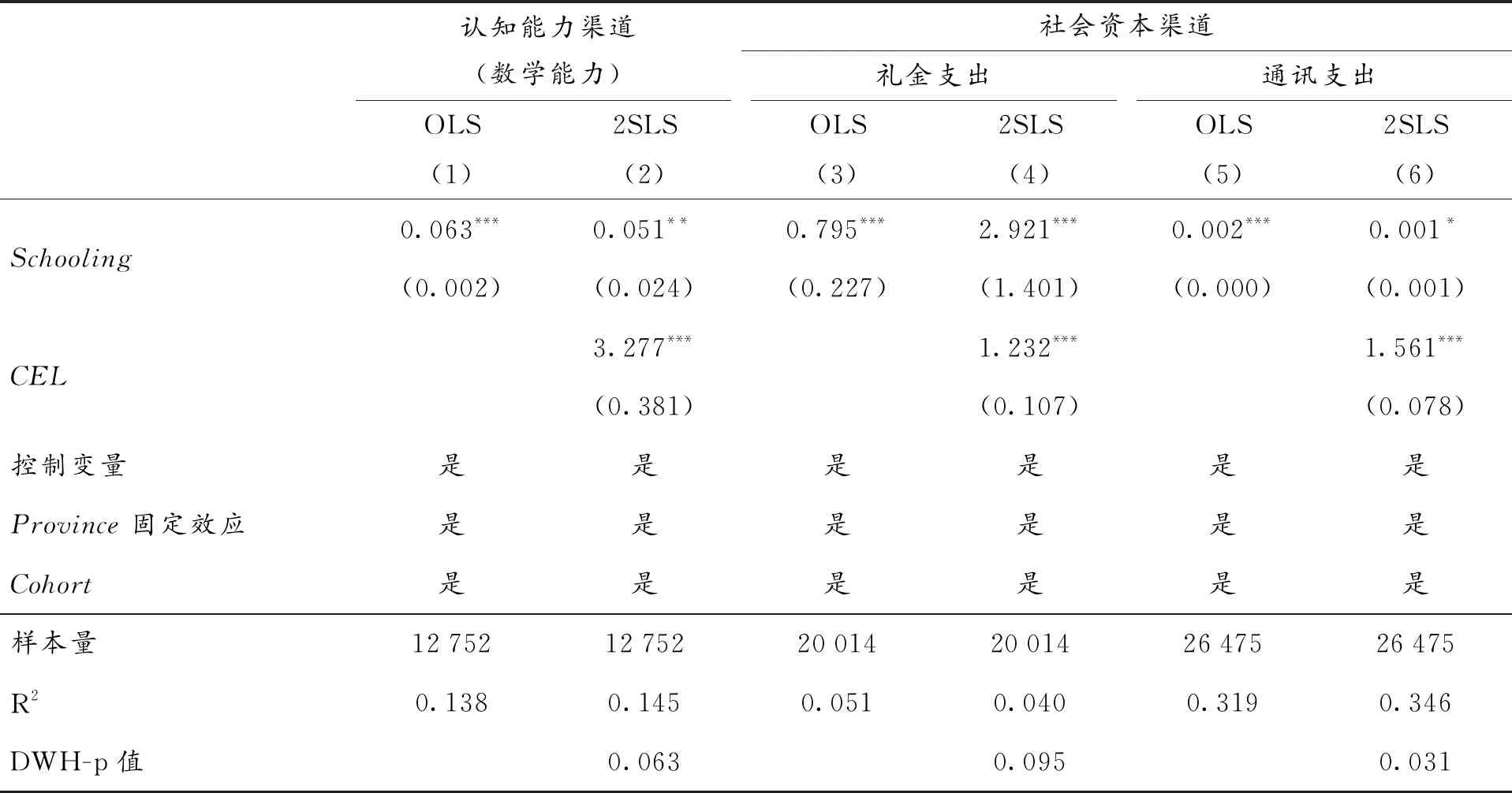

首先,本文发现了受教育年限提高对认知能力的影响是提高金融知识水平的重要渠道之一。认知能力是指人脑加工、储存和提取信息的能力,它集中反映了人们学习和解决问题的能力,因此认知能力渠道是指教育可以通过提高个体收集、整理、分析信息的能力,从而帮助个体获得更多的金融知识。Banks & Mazzonna[6]和Huang & Zhou[7]的研究证实了受教育水平的提高会促进认知能力提升。作为认知能力的重要体现维度,数学能力也被现有研究证实会影响金融知识水平[8],Cole et al.[5]也发现接受过更多数学课程训练的人群,其金融知识水平也会明显高于其他人,廖理等[25]的研究也证实了数学能力对中国居民的金融素养差异性具有一定解释力。此外,在金融知识的三个相关问题中,前两个都显然需要用到数学知识,而数学作为核心必修课程出现在了我国各阶段的基础教育体系中,接受过义务教育的人群其数学水平也会在平均水平上高于未接受过义务教育的人群。

表7 异质性检验的回归结果

基于此,本文认为认知能力的提升是教育影响金融知识的渠道之一,并用数学水平作为认知能力的重要衡量指标来检验教育影响金融知识的认知能力渠道,检验结果见表8中的列(1)、(2)。由于本文的主回归数据中没有认知能力的相关度量指标,所以采用2018年的中国家庭追踪调查数据(CFPS)进行此影响渠道的检验,回归结果表明教育能显著提高个体的数学能力,而数学能力作为认知能力的重要体现维度也影响着金融知识的积累,这也证明了认知能力是教育影响金融知识的一个重要机制。

其次,本文也发现了受教育水平会通过社会资本渠道影响居民的金融知识水平。社会资本渠道是指受教育水平的提高可以通过构造以同学为基础的人际网络和提高个人的社会交往能力来扩大个体的社会网络,进而形成社会资本[10,26]。社会资本的增加也促进个体通过社会互动与社会学习,获取更多的金融知识以及影响其金融决策[27-29]。现有研究表明,社会学习(例如:口头交流与观察学习)是获取金融知识的渠道之一[11,30],Haliassos et al.[12]也发现了邻里间获取金融知识的社会乘数效应。

作为人生中第一个培养道德能力与社会规范的非家庭环境,学校教育对个体社会规范以及价值观的塑造起到了重要作用。通过学校教育,学生学到了基本社会规范与社会责任,并在塑造互惠互助、相互尊重、相互信任的同伴文化中加以实践。而这些价值观也是产生社交能力、积累社会资本的关键[9]。因此,本文认为社会资本渠道也是教育影响金融知识的另一潜在影响渠道。

为了检验社会资本渠道,参考以往研究中对家庭社会交往的度量方式[28],运用CHFS数据中的礼金支出(非家庭成员)与通讯支出作为衡量社会交往的主要指标进行回归,结果见表8中的列(3)~(6)。总体上,回归结果表明教育会通过社会交往而提高居民的金融知识水平。

表8 受教育年限对金融知识影响渠道的回归结果

五、结论与政策建议

基于中国家庭金融调查2017年的数据,本文实证研究了居民受教育年限与金融知识之间的关系。为了避免受教育年限受内生性的影响,本文构造了义务教育法实施的工具变量进行估计。研究发现,受教育年限的提高可以显著增加居民的金融知识。金融知识三个问题的分项回归结果与一系列的稳健性检验也支持了两者间的正向因果性。异质性检验发现,教育对金融知识的促进作用在没有财经类信息获取渠道、平时较少关注经济类信息的人群,以及城市居民中更显著。基于此,本文的进一步机制分析表明,教育对金融知识影响的促进作用来源于认知能力渠道与社会资本渠道。受教育年限的提高会增加个体的认知能力和社会资本积累,进而增强个体金融信息的收集、分析与处理能力,从而促进个体的金融知识积累。

本文的研究结果具有重要的政策含义。中国家庭金融调查数据显示,我国家庭的金融知识水平普遍较低,而金融知识的缺乏是制约家庭参与金融市场和风险资产投资的一个重要因素。基于此,政府应该进一步向民众普及金融知识。但是考虑到作为一个发展中国家,我国在短期内无法像发达国家一样大范围开设金融教育课程,并且金融教育类课程的开设很可能会对现有课程存在挤出效应。根据本文的研究结果,广义的学校教育同样可以促进居民的金融知识积累,即提高现有教育资源的质量与覆盖率也能提高居民的金融知识水平。因此,增加基础教育投资,推进义务教育向优质均衡发展,降低高中学费等费用,将有利于提高居民的受教育水平,进而提升居民金融知识水平。

注 释:

①国际上通用的三个金融知识问题全部答对比率:德国53.2%,荷兰44.8%,美国30.2%(Lusardi & Mitchell,2011)。根据表1,我国的答对率为6.49%。

②这三个问题最早由Lusardi & Mitchell(2011)提出,随后广泛用于家庭金融领域的研究中。

③⑦未展示内容,如果读者需要,可以直接向作者索取,作者邮箱: 1938971329@qq.com。

④现有文献已证实一些人口统计学变量(如年龄、性别、收入)是影响金融知识的重要因素(Finke et al., 2017; Cupak et al., 2018),并且Li(2014)的研究也表明夫妻间的信息共享也会影响彼此的金融知识水平,因此本文在回归中控制了这些变量。此外,考虑到中国较大的城乡差异以及在金融行业工作的人有更多机会接触到金融信息导致其金融知识水平可能更高,本文还控制了户口所在地与是否从事金融业这两个变量。

⑤2017年的数据共调查了4万多户家庭,但金融知识的相关变量在合并且保留既是受访者又是户主的样本后只在2万多户家庭中存在(由于2017年的问卷中金融知识的相关问题仅对新受访者,因此作者用2015年的数据对其补齐)。

⑥考虑到各地由经济增长或教学质量提升等因素造成的时间趋势可能影响本文的估计结果,因此参考义务教育法相关的最新文献做法(Stephens & Yang, 2014; Ma, 2019),加入了省份—出生年份线性趋势项以控制这些时间趋势。

⑧此指标记为FL_score, 其描述性统计见表2。

⑨参照张号栋和尹志超(2016),本文还构造了另一金融知识替代指标检验结果稳健性,在此指标下,受教育水平对居民金融知识的影响仍正显著,表明本文回归结果稳健。由于篇幅限制,作者未将其放入正文。

⑩考虑到CHFS问卷中没有高级金融知识的相关问题,本文还运用CFPS(2014)中的初级金融知识与高级金融知识作了稳健性检验,结果与本文基准回归结果一致。