基于产教融合的高职工匠型人才培养研究

--------基于湖州职院的“两院三核”工匠型人才培养模式分析*

2021-03-29吴国强高东燕

吴国强 , 高东燕

(湖州职业技术学院 a.教务处; b.商贸与经济管理学院, 浙江 湖州 313000)

2017年“两会”,李克强总理在《政府工作报告》中明确提出,建设制造业强国,必须大力弘扬工匠精神、培育 “中国工匠”。培养适应技术发展要求、德技双馨的高素质技能人才,是高职院校教学改革的目标和关注的焦点。近年来,湖州职业技术学院(以下简称湖州职院)根据国家和浙江省的有关文件和政策,深化产教融合,以工匠学院和产业学院为平台,积极构建融职业核心能力、核心素养、核心技艺为一体的人才培养模式,积极为经济社会的高质量发展培养现代工匠型人才。

一、工匠型人才的缘起与发展

探讨工匠型人才,首先应明确何为工匠。在中国古代,“工”意指乐人或匠人。“匠”在《说文解字》中专指木工,在《考工记·匠人》中则指水利系统修建者。更多文献认为,“工”与“匠”同义或相近,如《辞海·工部》中解释说,“工,匠也”。“匠籍”制度产生后,“工”“匠”合二为一,“工匠”意指有专门户籍的专业技术人员。根据技艺水平,“工匠”可分为三个层次:普通工人叫“百工”,有专业技能的叫“匠人”,某一领域的技术专家叫“巧匠”“匠师”等[1]57-66。由此可见,“工匠”与技术技能是紧密相联的,不仅指具备技术技能的专业人员,还指有术业传承的传统和工匠精神[2]8-12。

工匠精神由来已久。古希腊称“非利唯艺”的纯粹精神为工匠精神[3]29;中国古代从工作追求、实践理念、职业信仰三个角度,认为工匠精神须“尚巧达善”“知行合一”“德艺兼修”。现代工匠精神不限于制造业领域,强调精雕细琢、精益求精,包括道德和制度两个层次,有赖于“校企交替、共育工匠”的机制[4]92-97。自2016年《政府工作报告》中出现工匠精神一词之后,各级政府文件频繁提及工匠精神。如:人社部、财政部出台的《关于深入推进国家高技能人才振兴计划的通知》(人社部发〔2016〕74号)提出:“培养造就一大批具有高超技艺、精湛技能和工匠精神的高技能人才。”[5]教育部、财政部发布的《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》(教职成〔2019〕5号)也明确提出:“培育和传承工匠精神”“养成严谨专注、敬业专业、精益求精和追求卓越的品质。”[6]邓红宝等通过分析全国31个省市工匠人才评选文本,发现工匠精神由精益求精的“匠心”、专注坚守的“匠行”和责任担当的“匠品”三个层面构成[7]75-79。在《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(国发〔2019〕4号)出来以后,很多省市出台的职业教育改革实施方案都提到了工匠精神。如《浙江省人民政府关于印发浙江省深化产教融合推进职业教育高质量发展实施方案》(浙政发〔2020〕27号)中,把工匠精神与敬业守信、精益求精、敢于创新和新时代技术技能人才联系起来[8]。又如《江西省人民政府关于印发江西省职业教育改革实施方案的通知》(赣府发〔2019〕21号),要求把工匠精神作为技术技能人才的核心素养[9]。由此可见,关于工匠精神,虽然论述各异,但都包含三个方面的内容:一是专注坚守、精益求精;二是崇德尚能、德艺兼修;三是传承引领、勇于创新。

现阶段,我国各级政府对技术技能人才的培养都提出了具体要求。这里的技术与技能既有区别又有联系,从不同学科和不同角度出发认识二者的关系,往往各有差异,但现在多把二者叠加使用。从人的角度看,技术与技能主要指操作方面的技艺、知识、经验、才能等[10]71-82。此外,现代经济和产业发展要求工匠型人才既要掌握已有的技术技能,还要勇于创新,突破窠臼,能进行技术创造和运用,不断发展和掌握新的技术技能。这在诸多政府文件中都有所体现。综上所知,现代工匠型人才是指具有精益求精、德艺兼修等工匠精神,具备高超操作技艺、知识、经验、才能,敢于创新并胜任现代产业领域工作的高技术技能人才。

二、产教融合对工匠型人才培养的作用

产教融合可以为工匠型人才培养提供有效的支撑和有利的条件。无论是产教结合、产学合作,还是校企合作,与产教融合都有所不同。其区别在于:(1)前三种合作的主体相对独立,达不到某种应有的你中有我、我中有你的交融程度;(2)前三种合作普遍存在“校热企冷”现象,合作主体之间互动不足,只有学校单方面的热情,无法维系合作关系的持续和深入。产教融合不能止步于生产与教育的结合、产业与教育的结合,或企业与学校的合作,而应实现产业和教育的充分互动和交融。实现这一目标的一个重要标志是新的产教融合体的产生[11]51-56。职业院校应该顺应社会发展要求,积极启动产教融合体建设,促进职业教育与产业、职业院校与企业的充分互动和交融。

现代工匠型人才是能够满足现代产业要求的,兼具高度工匠精神和高超技术技能的人才。古代的一对一学徒制,学徒拜一人为师,学一人之技,就可以成为某一方面的能工巧匠。传统学徒制虽然可以保证工匠的培养质量,但其培养规模太小,且单个师傅的技术技能储备也有很大的局限。现代经济高度发展,产业分工越来越细,对技术技能的要求越来越宽泛,对工匠型人才的需求量也越来越大。为适应现代经济发展对技术技能人才的大量需求,班级授课制成为培养技术技能人才的主要方式。从此,教师成为专门职业。在班级授课制条件下,教师的团队能力克服了单个师傅的局限,但也存在一些问题。班级授课制的主要问题是教师大多缺乏产业一线的实践经验,他们的教学往往偏重理论,明显滞后于产业发展。班级授课制的缺陷,导致学生的实际工作体验和技术技能训练明显不足。总之,传统学徒制和现代班级授课制各有利弊,培养现代工匠型人才应该各取其长,各避其短。

产教融合为现代学徒制提供了新的培养模式,为学生学习和教师教学提供了具有双重属性的复合平台。在这种培养模式中,学生兼具了学徒和员工两重身份,可以实现“做中学”“学中做”。教师也可以通过企业挂职,有效弥补实践能力的不足,提高技术技能的教学水平。同时,学校聘请企业人员担任兼职教师,也可以在很大程度上弥补学校教师的不足。学校教师和企业兼职教师兼具师傅和企业管理者双重身份,可以紧密衔接学生的学习和工作,为现代工匠型人才的培养创造更好的条件。产教融合使学生对工匠精神和技术技能有更深切的认识,更具体化的感悟,为培育学生的工匠精神和职业习惯提供了良好的环境氛围[12]109-112。

三、产教融合“校热企冷”的原因分析

实践中,产教结合、产学合作和校企合作长期存在“校热企冷”的问题。表层原因在:(1)职业院校和企业之间没有真正实现水乳交融,双方的合作仅限于某一个或少数几个方面,停留在较浅层次,没有扩展至整个产业链。(2)职业院校和企业之间互动不足,往往是学校热情有余,而企业则是冷淡应付,合作动力不足。深层原因在:(1)产教融合思维欠缺。在产教结合、产学合作和校企合作的惯性思维下,人才培养被看作是职业教育和职业院校的事情,被认为是一个“教育问题”。其实,这是一个典型的“教育立场”问题[13]1-9。而在产教融合思维下,职业教育和产业发展则是彼此交融、互为条件的人才培养,既是“教育问题”,更是一个“经济问题”,具有复杂的经济社会背景。所以,政府应对职业教育与产业发展、职业院校与行业企业进行系统性的制度安排和顶层设计。(2)利益保障和合作机制不完善。在产教结合、校企合作中,职业院校处于主导地位。在利益保障和合作机制不完善的情况下,企业的利益往往得不到保障,企业希望的合作效果常常难以实现。久而久之,企业就没有了合作热情。

“校热企冷”导致产教融合难以持续和深入,不利于工匠型人才的培养。相对于古代工匠,现代工匠要掌握的技术技能更加复杂,需要面对的产业领域更加多样,在人才需求规模和培养效率要求方面也不可同日而语。这就需要职业教育和产业、企业充分配合,彼此交融,充分互动,建立和完善现代学徒制和企业新型学徒制,把“校企交替、共育工匠”机制进一步升级为“产教融合、共育工匠”机制,为现代工匠型人才培养提供有利条件。然而,由于产教融合思维欠缺,利益保障和合作机制不完善,企业对产教融合缺乏热情,致使产教融合难以深入,现代工匠型人才培养无法顺利进行。因此,如何推动产教深度融合,破解“校热企冷”症结,是现代工匠型人才培养不得不面对的难题。

四、基于产教融合的工匠型人才培养的实践探索

(一)深化产教融合,构建“两院三核”人才培养模式

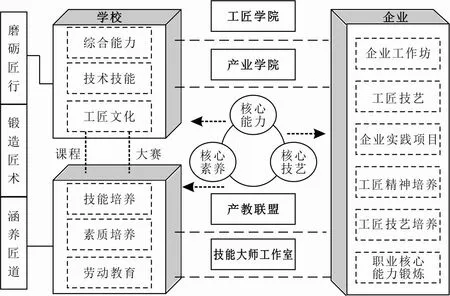

跨界教育理念认为,“工匠型”人才的培养应着重加强“匠道”“匠术”和“匠行”的培育。为培养工匠型人才,湖州职院于2015年组建“工匠学院”,2016年又组建“产业学院”,构建起“两院三核”工匠型人才培养模式(参见图1)。该模式依托产业学院和工匠学院,与紧密合作企业建立工匠型人才培养共同体,按照校企“匠能递进、项目联动”的原则,建立“涵养匠道、锻造匠术、磨砺匠行”的工匠型人才培养体系,将工匠精神教育和劳动精神教育融入人才培养全周期,将职业核心能力、核心素养、核心技艺融入课程教学各方面。该模式还设计了“三标准四贯通”实施方法,即设计职业核心能力、核心素养和核心技艺的培养标准,并把这些标准贯通到课程体系、课程标准、授课计划、评价体系之中,多维度培养工匠型人才的“体、智、技、慧”。通过“两院联动”的工匠型人才培养平台,推进工匠文化,加强工匠精神教育,营造工匠培养的环境氛围,把职业核心能力、核心素养与核心技艺贯通于人才培养的全周期。

图1 高职“两院三核”工匠型人才培养模式图示

湖州职院立足区域产业发展特点,整合企业和学校优势资源,先后建成多个产业学院,通过产业学院建设机制来实现企业和学校的利益交融、资源共享和互利双赢。如:立足湖州“电梯产量占全省 50%、全国11%”这一产业基础,整合校内电梯检测与培训中心、南浔电梯制造中心,建成电梯产业学院;联合湖州特种设备检测研究院、湖州电梯行业协会与电梯骨干企业,共同打造集电梯人才培训、检测、研发和展示为一体的混合所有制电梯工匠型人才培训基地,引领电梯产业由生产型制造向服务型“智造”转型,引导南浔电梯制造中心深度融入职业教育;立足湖州金属管材制造支柱产业,与中国制造业民营企业500强的久立集团深度合作,校企共建机器人系统集成与智能制造等5个市级以上“训研创服”四位一体的研发中心,建成久立产业学院。

(二)“工匠学院+产业学院”两院联动,形成“三核心”工匠型人才闭环培育实践平台

构建工匠学院、产业学院联动的工匠型人才实践平台(参见图2)。在工匠学院内构建“院-校-省-国家”职业技能大赛训练体系,组织师生共同入驻创新工坊。经过企业项目、大赛项目等项目的训练,锻造了学生的匠技,涵养了学生的匠心;通过产业学院的“两节两周”(职业技能节、职业文化节、通用能力训练周、核心技能大赛周)实践活动、企业岗位的实践项目,磨砺了学生的匠才。湖州职院的校内外实训基地遵循“立德重技、课证融通”原则,根据工匠型人才培养标准,突出职业核心能力培养,实现校企共育共管。学校通过搭建产业学院平台,让企业制订工匠型人才评价标准等方式,实现了工匠型人才培养的目标。

图2 工匠型人才实践平台图示

湖州职院以核心素养培育为主线,在教室、实训室实施“5S 管理”,在专业课程实践环节建立量化管理考核标准,将工匠型人才素养考核引入学业考核范畴,实现以评促养;将素养教育与生活深度融合,实现工匠型人才素养课程的全过程融入。以创新课程为载体,培养工匠型人才素养,发挥创新工场“产、学、研、用”的功能优势,开展创新创业教育,如机电与汽车工程学院,引入久立集团10万/年的创新项目基金,用以资助大学生创新创业项目的研究和孵化。将企业生产制度应用到实训教学中,将新产品转化为教学案例,以拓展学生的专业技能,提升学生的职业素养。融入现代学徒制、大师工作室制等教学创新机制,培养复合型技术技能人才。以企业项目为抓手,构建创新创业课堂,如与湖州机床厂、贝盛光伏、吉利汽车等企业联合举办大学生职业技能大赛,培养学生的创新能力、解决问题能力、团队协同能力、自我学习能力等职业核心能力。

(三)产教深度融合,创新“政校行企”工匠型人才协同育人体制与机制

(1)构建人才共育机制。学校主动联合行业企业,共同制定人才培养方案;开展现代学徒制试点,组建企业订单班20余个。(2)健全资源共享机制。校企共同开发课程资源,互享在线教学资源;校企人员实现互聘、互派。(3)完善基地共建机制。学校依托地校合作平台,与政府合作共建湖州市公共实训中心等校内实训基地;依托产业学院,与企业共建校外实践基地近30个。(4)建立工匠型人才培养质量共评机制。校企共同制定人才培养质量考核评价标准,结合第三方“毕业生跟踪调查”等,开展全方位质量评估,动态完善人才培养方案。

五、结 语

湖州职院依托“两院”平台,以培养学生核心能力、核心素养和核心技艺为路径,提升学生的综合职业能力。2019年,湖州职院学生杨应政在第45届世界技能大赛中获得银牌;2021年,学生马澳龙在首届全国职业技能大赛中获得银奖,学生王炳伟获得苏泊尔“工匠创造营最佳学习奖”。近三年,湖州职院自动化类专业的学生累计获得国家级奖项13项、省级奖项60多项。《浙江教育报》《科技金融时报》《浙江工人日报》《湖州日报》等省市媒体相继专题报道了湖州职院“现代工匠”人才的培养举措和成效。

这些成绩证明,湖州职院基于“工匠学院+产业学院”的高职工匠型人才培养模式的实践探索是成功的。湖州职院基于产教融合,通过“工匠学院+产业学院”培养适应技术发展的高素质技能人才的实践探索,为高职工匠型人才的培养提供了样本和借鉴。