播期和种植密度对小麦基部节间性状与抗倒指数的影响

2021-03-29袁雅妮闫素辉刘良柏王平信邵庆勤张从宇李文阳

袁雅妮,闫素辉,刘良柏,王平信,邵庆勤,张从宇,李文阳

(1.安徽科技学院 农学院,安徽 凤阳 233100;2.安徽华成种业股份有限公司,安徽 宿州234000)

倒伏是作物生产中面临的严峻问题之一。倒伏引起小麦减产的幅度在 20%-30%,严重时减产达到 50%以上[1]。沿淮地区属于过渡性气候带,半湿润地区,受南北气候过渡带影响,北方干冷气流与南方暖湿气流常在安徽省内交汇,南北降水量差异性大,沿淮地区降水量达到800-1000 mm[2],特别是在小麦生育后期易遇到强对流天气,小麦易发生倒伏[3],而且大量的降水会使小麦吸收过多的水分,根部土壤也会松动,更加加重了小麦倒伏的可能性。在小麦的生产当中,为了提高产量,往往会增加播种密度和增施氮肥,然而播种量较大导致基本苗多,通风透光不好,个体发育较差,以及施肥的不合理,导致遇到风雨就易发生倒伏。

国内外学者在外界条件对小麦倒伏有着大量的研究[3-6],但在农艺性状、化学物质、解剖结构等方面有着不同的研究[7,8]。胡昊等[9]研究表明茎秆第2节间粗度和壁厚与抗倒伏指数有着显著相关性;有学者研究表明木质素含量与倒伏率、倒伏指数之间存在极显著的负相关性[10,11],表明茎秆中积累较多的木质素可增大茎秆的抗折力,但也有学者研究小麦木质素含量高而倒伏性弱[12];郭建文等[13]报道,增加K素含量可以提高抗倒伏指数。邵庆勤等[14]研究表明,抗倒伏指数与大维管束个数、维管束面积、薄壁组织厚度、机械组织所占比例的相关性不大。可见,前人关于小麦基部茎秆性状与抗倒能力关系的研究,结论不一。

随着全球变暖,各地区经济作物种植面积随之扩大,小麦生长季节经常遭遇冬季冻害,春季倒春寒,干旱、渍涝,由于种种气候因素,小麦晚播将成为我国的一种种植趋势。延迟播期可以通过降低小麦重心高来增加植株抗倒性,关于种植密度对小麦抗倒性能的影响,密度低抗倒伏能力强,群体有效穗少,籽粒产量较低[15],但增大密度就会导致小麦重心高增加,增加植株倒伏风险,因此适宜的播种密度能是小麦植株保持较好的抗倒性与产量。李东升等[16]研究表明,播期的推迟对小麦倒伏影响不显著,而卞爱群[17]研究得出,播期推迟可有效提高抗倒性能,在种植密度方面,研究显示,随着密度的增加,小麦植株抗倒伏指数呈下降趋势。

本研究以小麦品种华成3366为材料,设置不同播期与种植密度处理,研究播期与种植密度对华成3366基部茎秆农艺性状、力学特性、解剖结构、非结构性碳水化合物等的影响,进而分析抗倒指数与茎秆农艺性状等参数的关系,为小麦抗倒伏品种选育与栽培提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料与设计

试验于2018-2019年在科技种植园(凤阳)进行。以小麦品种华成3366为材料,试验设2个播期,正常播期(2018年10月27日)和晚播(2018年11月14日),并在每个播期下设3个密度(D1:225万/hm2、D2:375万/hm2、D3:525万/hm2),试验田前茬作物为玉米,试验随机区组设计,3次重复,小区面积为 3 m×3 m=9 m2。在开花期取样,并对基部第二节间进行相关性状测定。

1.2 测定项目与方法

1.2.1 株高及基部节间形态学指标测定。于乳熟期在每个小区选取长势均匀一致的15株小麦单茎,测量其形态特征。株高:用钢尺测量从茎秆基部到穗部顶端的距离。重心高度:将完整单株水平放置在稳定的支点上,使小麦保持水平的点称为重心,从茎秆基部至该茎秆重心的距离为重心高度。节间长:除去叶和叶鞘,用钢尺测量第二节间长度。直径、壁厚:用游标卡尺测量基部第二节间直径和壁厚。鲜重、干重:鲜重由田间取得鲜样,取基部二节间进行称重;将已称重的基部二节间放入烘箱内,烘箱温度105℃杀青30min,在80℃烘干至恒重、称重,即基部节间干重[1]。

1.2.2 茎秆力学特征测定。每个处理在三个重复选出15株生长情况一致的小麦单茎,剥除倒二节间的茎鞘,使用YDD-1茎秆强度测定仪(浙江托普仪器有限公司)分别测定倒二节间抗折力、针刺力,抗倒伏指数=抗折力/重心高。

1.2.3 基部二节间化学成分的测定。纤维素、半纤维素、木质素:将基部二节间在105°C杀青60 min后80°C烘干至恒质量,粉碎、过筛,参照Van等[18]等的方法测定半纤维素、纤维素及木质素含量。矿物质成分:烘干样品研磨或粉碎后加浓硫酸双氧水消煮,用比色法测量全氨含量[19],火焰光度计法测定钾素含量。

1.2.4 解剖结构的测定。参照Kaack等[20]的方法进行观察测定,将小麦基部二节间中部2-3 cm切断,用无水乙醇与冰醋酸溶液(体积比3:1)固定,10 h后取出保存于70%酒精中,用于观察茎秆的解剖结构。使用刀片将茎秆中部切薄片并转移至培养皿,挑出厚薄均匀的切片在光学显微镜(Olympus,BX53REC,日本)下观察,统计维管束数目,通过OPTPro显微图像软件分析维管束大小、机械组织厚度和薄壁组织厚度。

1.2.5 产量测定。成熟期在各小区内选取长势均匀一致的区域,数取小麦穗数、穗粒数、在成熟期进行测产,每个小区收取1m2,晒干脱粒,测定千粒重。

1.3 数据分析与处理

采用Excel 2003和DPS7.05软件统计分析数据,采用LSD法进行差异显著性检验(差异显著性为0.05),采用相关分析处理。

表1 不同播期和密度下小麦籽粒产量及构成因素

2 结果与分析

2.1 产量及产量构成因素

由表1可以看出,在同一播期下,随着密度的增加,穗数呈现上升的趋势,而穗粒重、千粒重呈下降趋势,均达到显著水平,而产量在正常播期下呈现先上升后下降的趋势,晚播条件下呈上升趋势。对于晚播处理下的穗数、穗粒数,显著低于正常播期处理,产量在整体上也显著低于正常播期处理。正常播期条件下,D2处理小麦籽粒产量较高;晚播条件下,D3处理小麦籽粒产量较高。播期和密度对穗数、穗粒数、千粒重及产量均达到极显著水平,对千粒重和产量的互作效应达到显著水平。

2.2 植株高与重心高

由表2可知,播种期对小麦植株高、重心高有显著影响,与正常播期处理相比,晚播处理小麦植株高、重心高显著降低。不同种植密度对小麦植株高无显著影响,但对小麦重心高有显著影响,即随着密度的增加,重心高有增加趋势,由此得出,晚播可降低植株高与重心高,相同播期中,株高和重心高均在D3水平中达到最高。

表2 种植密度对小麦植株高与重心高的影响

2.3 茎粗系数

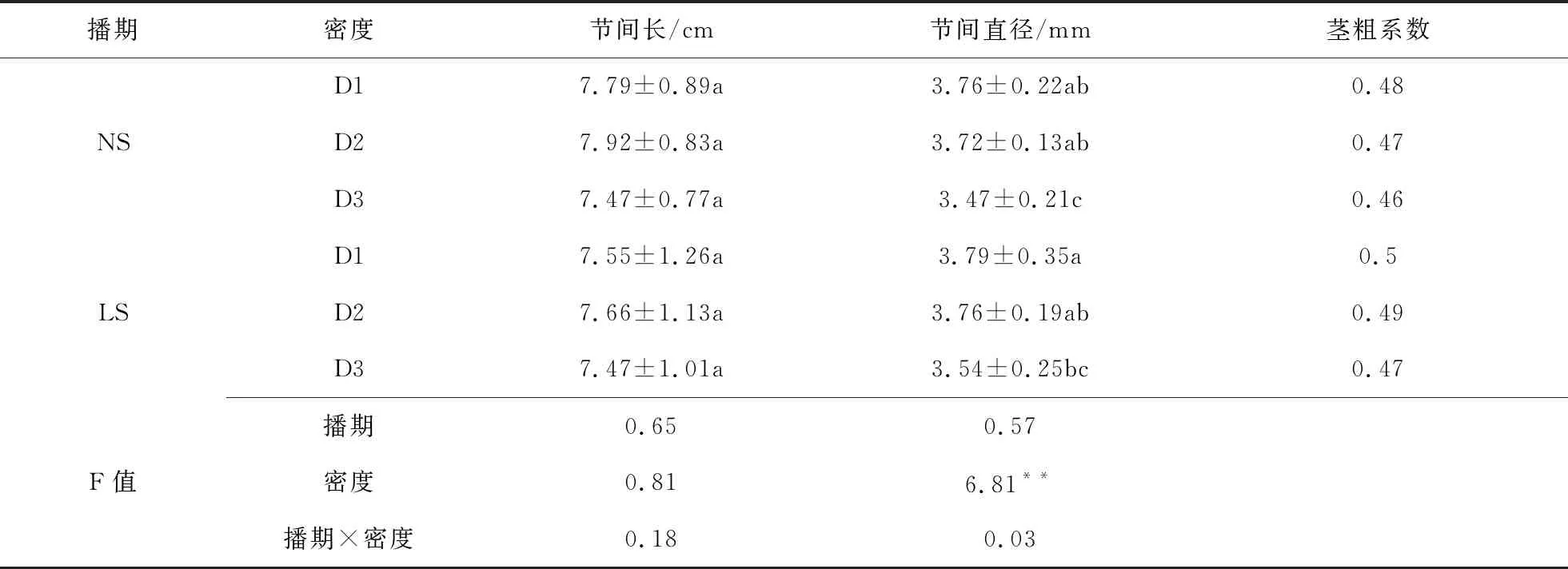

由表3所示,播种期对小麦节间长、节间直径无显著影响。不同种植密度对节间长无显著影响,但对小麦节间直径有显著影响,随着密度的增加,节间直径整体呈现下降的趋势。随着种植密度的增加,小麦植株茎粗系数逐渐下降;同一密度条件下,晚播处理小麦植株茎粗系数较正常播期处理高。

表3 种植密度对基部二节间茎粗系数的影响

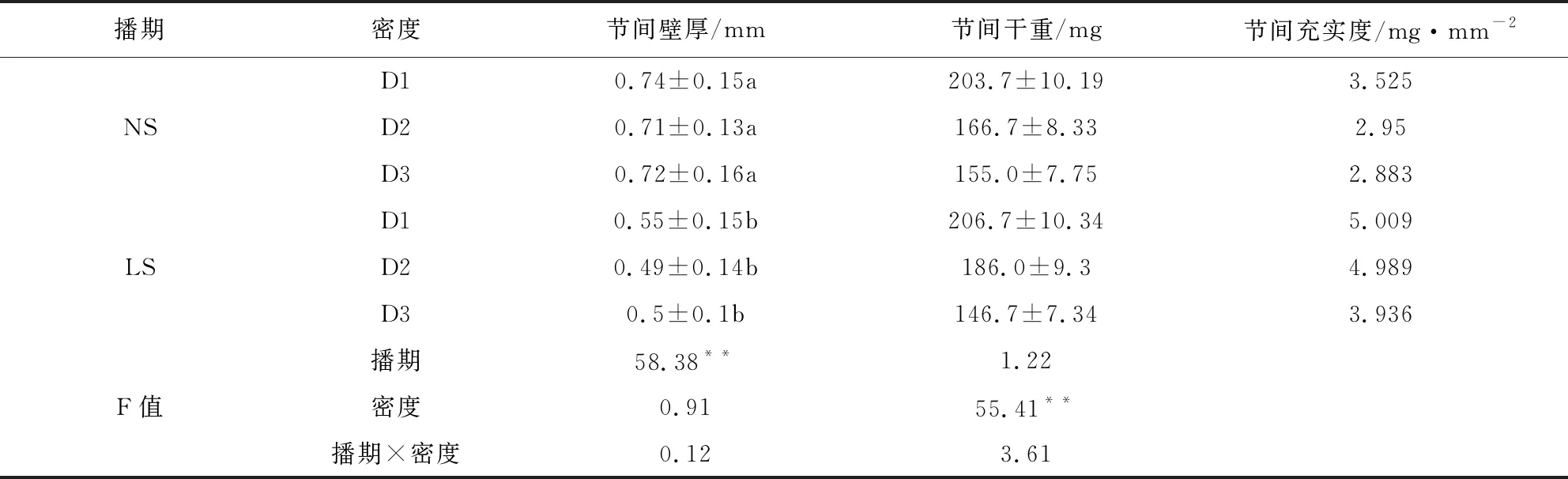

2.4 不同播期和密度对节间充实度的影响

由表4得知,播种期对小麦基部节间壁厚有显著影响,晚播处理下的节间壁厚显著低于正常播,密度对节间壁厚无显著影响。播种期对小麦基部节间干重无显著影响;随着种植密度的增加,小麦植株节间干重逐渐下降。随着种植密度的增加,小麦植株节间充实度逐渐下降,晚播处理小麦植株节间充实度较正常播期处理高。

表4 种植密度对基部二节间充实度的影响

2.5 结构性碳水化合物与K素含量

由表5可以看出,播种期对纤维素、木质素、K素含量有着极显著差异,与正常播期处理相比,晚播处理下的纤维素、木质素、K素含量显著增加。密度对半纤维素、纤维素、N素含量、K素含量有显著差异,随着密度的增加,半纤维素、纤维素、N素含量整体呈现上升趋势,K素含量随着密度的增加而下降。

表5 种植密度对小麦基部二节间结构性碳水化合物与N、K素含量的影响

2.6 力学性状与抗倒伏指数

由表6可以看出,播种期对小麦基部二节间针刺力无显著差异。种植密度对小麦基部二节间抗折力、针刺力有显著差异,随着密度的增加,抗折力、针刺力有下降的趋势。同一密度条件下,晚播处理下小麦植株抗倒伏指数较正常播期处理高;同一播期条件下,随着密度的增加,抗倒伏指数逐渐下降。

表6 种植密度对小麦基部二节间力学性状与抗倒伏指数的影响

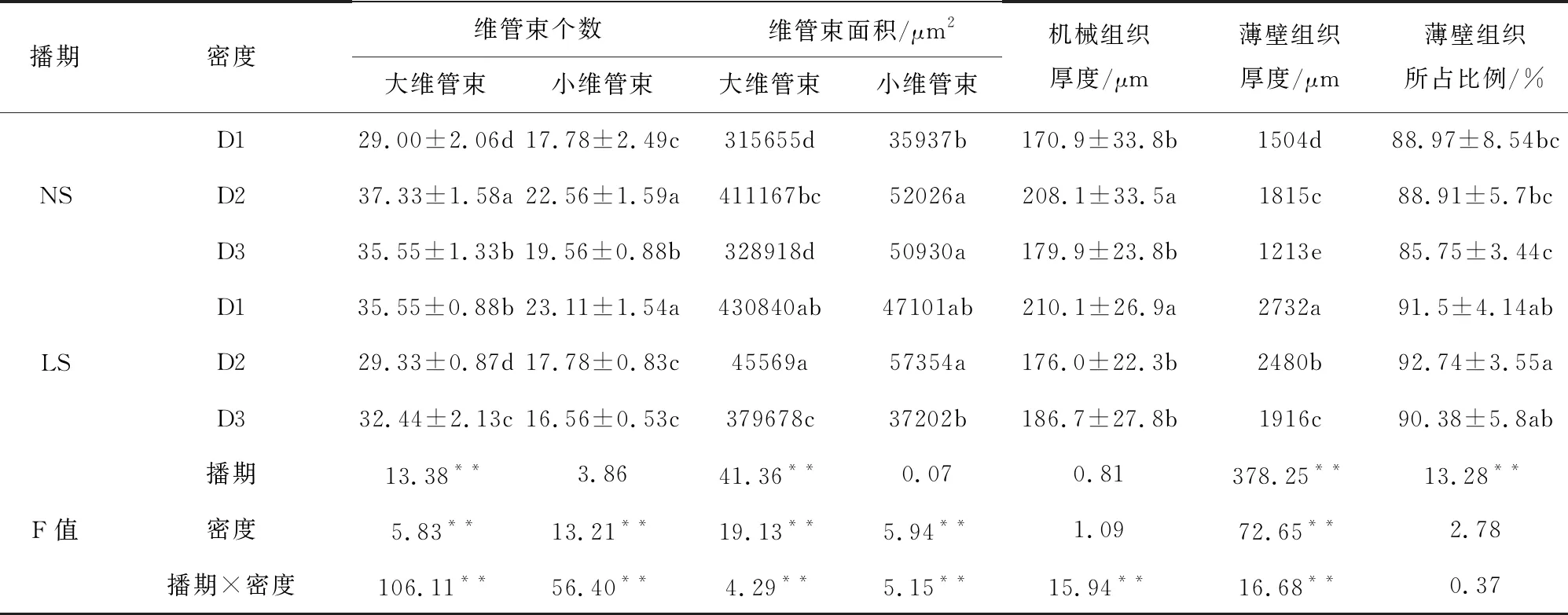

2.7 解剖结构

由表7可以看出,播种期对大维管束个数、面积、薄壁组织厚度及其所占比例的影响达极显著,对小维管束个数、面积、机械组织厚度无显著影响。随着播期推迟,薄壁组织厚度及其所占比例逐渐增加,其他指标无明显规律性。种植密度对机械组织厚度的影响不显著,对维管束个数、面积,薄壁组织厚度,薄壁组织所占比例有极显著影响,在正常播期条件下薄壁组织所占比例随着密度的增加呈下降趋势,在晚播条件下,随着密度的增加表现为先上升后下降,其他指标在2种播期条件下随着密度变化并无明显规律性。

表7 种植密度对小麦基部二节间解剖结构的影响

2.8 相关分析

由相关性分析(表8)可以看出,小麦植株抗倒伏指数与基部二节间直径、干重、K素含量、薄壁组织呈现显著正相关,与节间充实度呈正相关,而与N素含量呈显著负相关。表明小麦植株基部二节间干重与K素含量越高,茎秆抗倒指数越大。

3 讨论

随着小麦产量水平的提升,相对较大的群体越来越成为小麦高产的有力保障。如果在生产过程中,群体密度过大则会导致小麦茎秆发育质量差,抗折力弱,增加倒伏风险[21],因此适当的播期和播种密度有利于小麦产量形成。在一定播期范围内适当加大播种量可以增加产量[22]。王丽娜等[23]研究表明,周麦32号春季起身拔节早,在晚播条件下,穗粒数影响最终产量,随着密度的增加,在产量上基本没有大的差别。而小麦品种华成3366春生分蘖多,起身拔节晚[24],本研究中晚播处理小麦穗数、穗粒数比正常播期低,不同密度处理间比较,随着密度的增加,穗数逐渐上升,可见播种量增加引起的小麦产量增加主要是有效穗数增加造成的。

倒伏分为根倒伏和茎倒伏,生产实践中,茎倒伏最为普遍,多发生在茎杆基部节间。多数研究显示,植株高和重心高较低有利于小麦抗倒伏[25,26],基部节间直径、壁厚都对抗倒伏有显著影响。邵庆勤等[27]研究表明,节间直径、节间壁厚随密度的增加而下降。本研究表明,密度对节间壁厚无显著差异,茎粗系数随密度的增大而减少;相对于正常播期和晚播,晚播则降低了植株的株高、重心高,增加了茎粗系数和节间充实度以及抗倒伏指数。魏凤珍等[28]研究表明,基部节间直径、壁厚、充实度与茎杆抗倒伏指数呈正显著相关。本研究表明,抗倒伏指数与小麦节间直径与节间干重呈显著正相关,与节间壁厚、节间充实度无显著相关性,增加小麦节间直径和节间干重可以加强小麦的抗倒伏。

表8 小麦植株基部二节间特性与抗倒伏能力的相关性分析

研究表明,抗倒伏性能好的小麦品种根系发达,合理的氮素、钾素吸收有利于根系的生长,增强小麦抗倒伏[29,30]。本研究表明,K素含量与抗倒伏指数呈极显著相关,说明K素含量越高,抗倒伏指数越高,但N素含量与抗倒伏指数呈显著负相关。纤维素、半纤维素、木质素是小麦茎秆细胞壁的重要组成成分,对维持抗折力方面有着重要的作用。彭佃亮等[31]研究表明,抗倒性能好的品种木质素含量就高,木质素含量与抗倒伏指数呈显著正相关。本研究表明,木质素含量与抗倒伏指数无显著相关性,与前人研究不同。相同播期下随密度的上升,半纤维素、纤维素、N素含量也随之增加,K素含量则降低,晚播条件下的纤维素、木质素、K素含量比正常播期要高,因此通过晚播可以提高K素含量,结合适当的种植密度改善小麦倒伏。

有研究表明,小麦品种周麦18随着茎秆维管束数目的增多、维管束面积以及机械组织厚度的增大,抗倒伏能力显著提高[32]。但有研究表明,扬麦系列小麦品种小维管束的数目在倒伏类型间无明显规律,对小麦抗倒性无显著影响[33]。本研究表明,沿淮地区小麦植株抗倒伏指数与维管束数目、维管束面积以及机械组织无显著相关性,与薄壁组织呈显著正相关,说明在本试验中小麦茎秆薄壁组织厚度及其所占比例与茎秆抗倒能力有着密切的关系。以上结果的差异可能是由选用品种不同造成的。

综述所述,本试验条件下小麦可以通过提高基部节间干重、节间直径,增加基部节间K素含量、薄壁组织占比,降低基部节间N素含量来增强植株抗倒性能。