东北森林号子的艺术转向

2021-03-27

在广袤的东北大地,在白山黑水之间,覆盖着美丽富饶的东北大森林。东北森林采伐有着悠久的历史,古老的肃慎歌谣记载着荒蛮时代采木与建设的景观。近现代以来,东北森林开发达到了顶峰。自然资源大开发的同时,与之随行的东北木帮文化也日渐繁兴起来,东北森林号子作为木帮文化最鲜明的标签也得到了空前发展。进入现代社会,森林号子在新的社会语境中除了延续原初形态并作用于劳动外,还衍生出许多新的艺术形态,以独立的艺术品格展现着森林号子文化,继承了森林号子的文化基因。

一、森林号子的原初形态

木帮指1949年以前东北地区以伐木、运木、流送等木业劳动为生的社会群体。据1934年刘爽纂修的《吉林新志》载:“入山砍木之众,称为木帮,帮有领袖,称为把头。东北的木文化正是靠木帮一锯一斧劈出来的,他们用耐力和创造精神书写了黑土地上的拓荒史。”①于建青:《志说吉林风物》,长春:吉林文史出版社,2015年,第55–65页。东北木帮的产生与发展过程基本与我国近现代社会发展处于同一个时间段限。东北森林号子就是为满足木帮森林劳动的需要而产生的一种音乐体裁,是劳动号子的一种。

(一)号子音调的多样形态

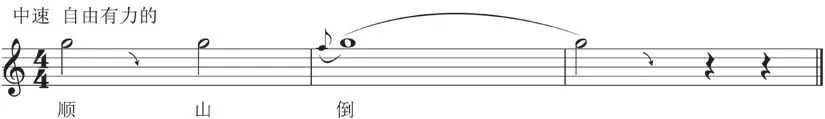

森林号子曲调的产生、流传、发展、成熟经历了漫长的历史过程,是在多种地域文化与时代发展的催化下完成的。赵希孟在《谈东北林区劳动号子音乐》里写到:“二十世纪初,到山里砍伐木材的‘木把们’在劳动过程中喊出的劳动呼号(如‘sol-mi’‘mi-re’等)发展成为一种抬木号子。”②赵希孟:《谈东北林区劳动号子音乐》,北京:人民音乐出版社,1981年,第21页。二音列是“木把门”伐木时喊的最为简单的号子,是号子曲调的最初形态,《顺山倒》《横山倒》《迎山倒》等伐木号子就是由两个音构成的,如《采伐号子》就是由简单的“fa-sol”二音列构成的号子。(见谱例1)

谱例1 《采伐号子》③《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会:《中国民间歌曲集成》(黑龙江卷),北京:中国ISBN中心,1997年,第62页。;佚名唱记

劳动方式决定了曲调的繁简。抬木时唱的号子比伐木号子曲调丰富,稍简单的如“宫、商、徵、羽”的四音列号子,再到旋律纯朴、结构简单,具有很强实用性的五声性号子,如笔者采集于吉林省白山市大阳岔林场的一首《哈腰挂》。(见谱例2)

谱例2 《哈腰挂》④采访时间:2018年8月1日,根据“杠子头”张强,“二杠”王连才,“检尺员”高连云演唱记录整理。收录地点:吉林省白山市大阳岔林场,采访人:颜铁军、曹正钰。;大阳岔林场工人唱;曹正钰、颜铁军收集整理

上例为C宫五声调式,由do、re、mi、sol、la五音构成。五声音列是森林号子的调式基础,最为常见,多旋律纯朴、节奏简单,传播性与实用性较强。宫、商、角、徵、羽调式均在森林号子中存在,其中调性明朗的徵调式与宫调式最为常见,色彩哀怨的商调和羽调式次之,调性不稳定的角调式相对较少。

此外,森林号子还有加入“变宫”“变徵”“清角”等变音的“雅乐”与“清乐”七声号子。七声音列的森林号子曲调婉转,声部丰富,感情更为细致入微。诚如曹保明所说,“长白山森林号子曲调十分丰富,从前有‘七腔九韵’与‘九腔九韵’之说,还有‘十八拐’(十八甩)之论”⑤曹保明:《长白山森林文化》,长春:时代文艺出版社,2014年,第222页。。足见东北森林号子种类之丰富,曲调变化之复杂。

(二)结构框架内的自由延伸

森林号子演唱时间可长可短,段落内部的句式也长短不一,具体要根据运木劳动的距离与劳动强度而定。无论运木距离多长,劳动强度多大,号子基本都采用一段体曲式结构,由引申式关系的上、下两个乐句作为基础主题素材进行多次重复或变化重复构成,重复次数随意性较强,劳动工作的结束也就意味着重复的终止。首先,“集体劳动时的喊号主要是‘领’‘和’交替的对句与模仿句的反复,没有固定长短,按劳动过程的需要可随时结束”⑥《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会:《中国民间歌曲集成》(吉林卷),北京:中国ISBN中心出版,1997年,第30页。。其次,“喊”号子的目的不仅是为了运木工作动作的协调统一,更是为了运木工作“用力”的统一,这不仅要求森林号子整体句式具有相对的对称性,乐句内部的乐节关系也应寻求相对的平衡性,对称的句式结构与平衡的乐节关系才能保证劳动协调性与“用力”的统一。

森林号子的整体句式结构常见为两句体乐段、四句体乐段、六句体乐段、八句体乐段、十二句体乐段等平衡或相对平衡的句体形式。个别森林号子也使用三段体和类似回旋曲体的曲式结构,此类形式的号子数量较少,只限于特殊劳动场合的使用。森林号子内部句式的乐节形式分为规整与不规整两种,领唱与合唱的节拍变化形式多样。规整的乐节形式如一拍领一拍、二拍领二拍等,不规整的乐节形式如两拍领一拍、两拍领三拍等。乐节形式和演唱速度根据具体劳动的工作强度而定,如劳动强大较大的工作一般使用不规整的两拍领一拍或四拍子领二拍的句式形式。其中,合唱声部如果为一拍子则为“单号”(二拍领一拍),合唱声部如果为两拍子则为“双号”(四拍领二拍),《哈腰挂号》就为“单号”。(见谱例3)

谱例3 抬木号《哈腰挂号》⑦刘莹:《林区吆号子》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,1956年,第1页。;刘莹整理记录

上例前两小节为一句,后面乐句依次反复,采用了不规整的两拍领一拍的乐节结构,此类乐节结构多应用于强度较大的运木及“推河”劳动场合。

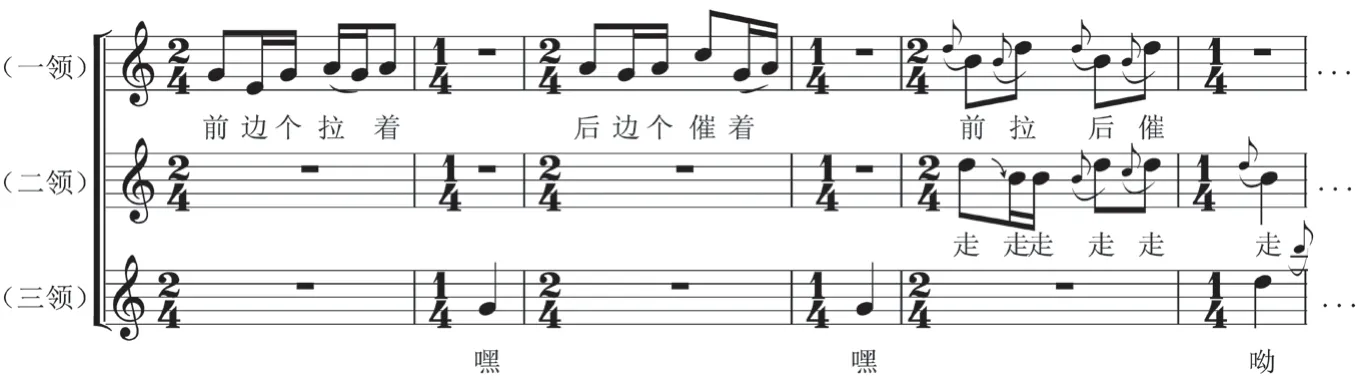

(三)喊号与接号的多声互动

东北森林号子的基本演唱形式为“一领众合”,即“杠子头”领唱,众人合唱。为了提高运木工作的劳动节奏,领唱往往在即将结束的最后一拍便开始演唱,构成了短暂的和声效果。有时为了鼓动“众合”者的劳动情绪,号子中还会以支声的形式加入“第二”或“第三”领唱(工人们称其为“催号”),“第二”“第三”领唱的加入,是以“领唱的”曲调作为变体在同一时间内纵向叠置构成的二、三声部织体结构,这便构成了支声型织体结构的森林号子,如《哈腰挂号》。正如樊祖荫所说,“由于这几种曲调都是同一曲调的变体,故而在一起时,就形成了时分时合的各声部以大致相同的节奏来演唱同一歌词的支声式合唱”。⑧樊祖荫:《简论多声部号子音乐》,《中国音乐学》,1986年,第2期,第73页。(见谱例4)

谱例4 《哈腰挂号》;赵希孟收集整理

上例中“第一领唱”下方加入了支声型织体的“第二领唱”与“第三领唱”,“第二领唱”的织体素材取自“第一领唱”,而衬音式的“第三领唱”则以“填充”的形式保证了号子节奏的延续性。

与“一领众合”、交替呼应的《哈腰挂号》不同,森林号子也常采用模仿式(严格模仿或自由模仿)的两个支声声部间隔一拍依次轮唱的织体结构。此类织体多为复调型的形式,两支模仿式的曲调相隔一定的节拍交替或重叠前进,互为补充,且无主次之分,如《大掐子号》。(见谱例5)

谱例5 《大掐子号》⑨同注②,第101页。;赵希孟收集整理

上例“后八人”声部作为模仿声部,以严格模仿的形式与“前八人”声部交替出现,使号子节奏形成一种连绵不断、此起彼伏的运动形态。

多声互动中除了音乐的互动,也有语言的交流,进一步明确了号子的功能性特征。号子头领唱的内容包括哈腰挂、挺身起、撂了等指令性语汇。接号的木把们基本是无词意的应和,如上文的欧咳咳呀、欧吼吼啊、嗨呀、嘿、呦吼等。领号的号子头还会根据现实环境,即兴发挥,除了根据石头、跳板、树根、斜坡等障碍物前后左右等方向的把控以及速度快慢等提示外,还会对遇到的检尺员、妇女等进行调侃以缓解劳动压力,木把们乐于接受这种轻松的馈赠,按照既定框架接号,并达到心理上的满足。白山松江河松山林场林业局退休工人姜言生说:“号子的歌词都是号子头根据工作的实际情况随机完成的,休息时为解乏也会适当喊一些与工作无关的休闲号子,如‘嘿呀啊呀,兄弟们累不累啊’等。”⑩采访时间:2018年8月1日,采访地点:松江河松山林场林业局,受访者:姜言生,采访人:颜铁军、曹正钰、王彦华。

二、森林号子的艺术转向

1948年11月辽沈战役的胜利,标志着东北的全面解放。东北木帮作为旧社会的行帮不复存在,但其劳动形式和合作机制以新的形态延续在东北各林场。木把不再是旧社会的被剥削者,转变为新国家的主人。这种政治身份的转变,得到局内人和局外人的一致认同,并成为被歌唱的对象。

(一)号子风歌曲的产生

解放战争胜利后,许多有经验的木把们以崭新的身份,投入东北森林的林业劳作,且发挥出更大的劳动热情。《东北日报》这样记述:

松江省委苇河办事处、分局及黑省铁力等地,积极组织人力,以迎接冬季林业采伐任务……东北线采伐大队,已于15日上山,苇河与五常市山河屯两地均已聘请具有采伐经验的人员或农民,进行验山工作,苇河业经制好调查图样,送呈省局,山河屯并派大批学员干部下乡,配合区村干部组织群众,穆稜分局已准备马草三十四万斤,盖完工棚三座,并修通搬运道八十华里。流送组已修好闸坝六座,争取结冰前流送原木。山河屯已修补水闸一座、工棚五座外,正建设小型火磨,以便供给工友冬季食粮,苇河分局现已开始给各村划分采伐场子。⑪郑子玉、梁振东、孙进堂、郑超:《通北采伐大队上山,松江林区加紧准备冬季伐木》,《东北日报》,1948年10月20日,第2版。

东北地区流传的一首歌曲《采伐之歌》(谱例6)这样唱道森林劳动:“森林是生产战场,工具是采伐的刀枪。解放了的我们,翻身后的力量,结成坚强的采伐队,走向丰富的山岗。锯拉斧砍努力把树放,马拖河放搬进工场,制出工具用材,建设线杆楼房,我们集中力量建立巩固的后方。植树造林加紧生产,永远爱护这丰富的山岗。”

歌曲反映了解放战争在东北取得胜利后,东北林区人民欢欣鼓舞,热情投入新家园建设的美好心情。歌曲为复二部曲式,主歌部分由并不规则的四个乐句构成,在属音上导入副歌。副歌部分的主题处理比较有特色,没有采用一般歌曲通过音区的提升走向音乐高潮,而采用比较具有节奏感的断音把音乐呈现出来,在“转”句才把音乐引向高音。歌曲采用拍的进行曲式节奏强化音乐的动力性。

谱例6 《采伐之歌》⑫衣铨词,许明曲,李义臣、陈大成改编:《林业通讯》,1949年,第25页。;衣铨词;许明曲;李义臣、陈大成改编

另一首歌曲《伐木歌》(谱例7)创作于解放战争后期,为争取解放战争的全面胜利,东北地区的林业工人以满腔的热情投入到林区伐木、支援前线的热潮当中。歌词“砍倒大树锯成条呦,铺成铁路万里长,军火粮食哎咳呦嗬送前方,哎咳呦嗬砍树为的打老蒋……”正是对林业工人热火朝天的工作热情与忠贞不渝的革命斗争精神的真实写照。歌曲为叠歌和分节歌构成的二段式结构,第一段叠歌的最后一句运用扩充的手法使段落呈现四句不方整结构,并结束于调性明朗的徵调式主音之上。

第二段分节歌也呈现不方整的四句体结构,前两句继续沿用徵调式,最后两句在扩充之后终止于宫调式的主音。歌曲旋律纯朴、节奏简单,无半音五声音阶与传统的森林号子一脉相承,但经过艺术家创作加工之后,歌曲在结构方面以更为符合艺术美感的二段式进行呈现,这是传统的森林号子单一段结构的艺术性升华。

以上两首歌曲从歌词内容与曲调特点来看,都是以森林劳动为描写对象,以森林号子为创作原型的号子风格歌曲,笔者称之为号子风歌曲。号子风歌曲的创作主体并非是木把们,这种号子风歌曲的歌词中蕴含着鲜明的革命思想,烙有深刻时代印记,这与传统的森林号子有着截然不同的文化内涵。号子风歌曲模拟了号子的动力性节奏和铿锵乐风,是对森林号子风格的继承,是森林号子的衍生品。从功能看,号子风歌曲不是专门用于劳动的号子,是赞颂林业工人和森林劳动的艺术化的歌曲。所以,这个时期产生的号子风歌曲,可以说是森林号子艺术转向的开端。号子风歌曲具有一定的时代性,并随时代的发展扩展着森林文化的内涵。不管是何种文化,在形成一种居于主体地位的文化和风格的同时,还衍生出其他文化与其杂糅互生。森林文化亦是如此,在劳动中渗透充满力量的爱国情怀表达的同时,一种抒情和缓的音乐风格犹如树之根须逐渐扎根大山之中,以一种别样的力量投入到新的时代。

谱例7 《伐木歌》(主歌部分)⑬李曦:《伐木歌》,《东北日报》,1949年2月15日,第4版。;李曦词曲

(二)号子传统的再继承与超越

1949年后,以郑律成等为代表的一批受过系统音乐教育的革命文艺工作者扎根东北大地,在广泛汲取森林号子原始音乐元素基础之上,创作了一批以森林号子为创作“母体”的音乐作品,在原初的森林号子和号子风歌曲基础上逐渐衍生出符合新时代价值观与文化趋向的艺术作品。这些艺术作品不仅提升了号子风歌曲的创作水平,还产生了更具时代意义与风格特点的森林抒情歌,并在数量与风格上逐步倾向于后者。可以说,这是东北森林号子艺术化发展的成熟阶段。

1953年冬,郑律成担任音协创作组组长,“与金帆、陈天鹤、赵行到和盛礼洪等人组成创作团队,他们一同前往黑龙江大兴安岭地区体验生活,挖掘音乐素材”⑭张宏强:《郑律成音乐创作的源泉研究》,2016年哈尔滨师范大学硕士论文,第20页。,以创作林业方面的歌曲。他的几首反映林业生活题材的作品,既借鉴了传统森林号子在句式结构、旋律形态及歌词唱腔等方面的特点,又充分考虑了音乐表现形式的多样化。其中,《采伐歌》(谱例8)就是这类歌曲的典型代表。

《采伐歌》是由刘佩诗作词,郑律成作曲的一首非常具有森林号子风格的歌曲。《采伐歌》的引子与尾声采用“嘿呦嘿”作为衬词,无实际语义,因是森林号子接号的符号化表达形式,所以更具有音乐表现的意义。郑律成在前后呼应的引子与尾声中,使用简单的三音列表达森林工人的质朴形象,运用后十六节奏表达劳动的重力感。《伐木歌》的主歌部分,描写劳动的场景,音乐上运用了“起承转合”的单乐段结构。歌词“树叶飞”“锯末扬”等与“我们采伐忙”相得益彰,虽然简单,但很生动形象。郑律成在起句用小调音乐风格强化抒情色彩,在起句结尾的小调主音上实现了“承”的功能,有着非常意想不到的转换。通过小调主音,支撑起向上的音乐动力,实现向高音的转接句,转的巧妙之处在于,既是语义高扬部分,也是音乐的高扬部分,同时歌词“在那高高的山上”与高音配合在一起,还避免了倒字。“转”的部分在属音结束,而“合”再现转的旋律,在大调主音结束,既节省音乐材料,又巩固了音乐记忆。整个主歌部分运用进行曲式的拍,动力十足,又不失诸如主歌开头的抒情风格。副歌部分从写实的场景,转入森林劳动的价值与意义的彰显。这一部分,郑律成改用拍的抒情风格,并在音区上与主歌部分形成对比。两次八度的跳跃既符合副歌大抒情的情理,又处理得简单质朴、铿锵有力,符合音乐形象。

谱例8 《采伐歌》(主歌部分)⑮郑律成:《郑律成歌曲选》,北京:人民音乐出版社,1978年,第47–48页。;刘佩诗词;郑律成曲

郑律成的音乐处理最巧妙之处在于对三段主歌歌词的材料处理上。他将第三段歌词放在了副歌之后进行再现,避免了连续三段演唱的枯燥乏味,而在适当的时间进行了主题音乐的回顾。(谱例9)梁茂春认为这种方正的镜式结构,具有一定时代特点。“重视结构的对称性和均衡性,与战争年代那种呐喊性、非方整性为结构特点的歌曲有着明显的区别,是安定、幸福的新时代在歌曲创作上的一种反映。”⑯梁茂春:《郑律成论》,《延边大学学报》(哲学社会科学版),1997年,第4期,第73页。

谱例9 《采伐歌》(再现部分)⑰郑律成:《郑律成歌曲选》,北京:人民音乐出版社,1978年,第47–48页。;刘莹整理记录

本质上讲,《采伐歌》既有对传统森林号子音乐的继承,能够明显听出号子的符号化特征;在音乐风格上超越了号子一味铿锵的沉重性特征,从作为集体性歌唱而转向个人情感的表达与抒发,这又是对号子风歌曲的改进与提升。与前文号子风歌曲《采伐之歌》《伐木歌》相比,引子、主歌、副歌、尾声的音乐结构更为清晰明朗,具有教科书式的典范性特征。这不仅是郑律成个人音乐风格的一种变化,也是森林号子在新的历史时期应具有的更多艺术品质的新方向。

(三)森林抒情歌的时代抒怀

《兴安岭上雪花飘》是一首由郑律成作词作曲的歌曲。歌曲为三部曲式结构,第一部分写意为主,音乐舒缓悠扬,勾勒出小兴安岭飘雪的水墨画。歌曲第二部分以表情为主,再分成两个乐段:其一用拍的圆舞曲风格,交代景中人(积雪的森林中走来伐木工人);其二用拍的节奏表现热闹的劳动现场和工人们的不怕寒冷报效祖国的劳动精神。两个乐段形成音乐与情绪的对比,整个部分又和第一部分形成鲜明的风格差异。第三部分是第一部分的动力再现,旋律再现第一部分,逐渐缩减音乐材料,使音乐走向安宁。《小兴安岭颂》是一首女高音领唱的四声部合唱作品,旋律优美流畅,摈弃了一般颂歌激情澎湃的风格禁锢。歌曲为复二部曲式,主歌与副歌的音乐主题后,均设计了不同声部的卡农手法,看似简单,却形成了水波荡漾、空谷回音的特殊艺术效果。歌曲描绘了小兴安岭独特的自然风光,抒发了作者对林业工人的热爱之情。“冬天伐木在山里,夏天流送在河边,源源木材运出了山,建设祖国大生产”,一句揭示了伐木工人的辛苦劳动以及在国家建设中的贡献。

以上两首歌曲在曲式结构、节拍形式、主题发展手法、织体结构与演唱形式等方面已经彻底脱离了传统森林号子的音乐形式,是借用西方音乐的创作手法以一种更具艺术化的表现方式创作而成的森林抒情歌。森林抒情歌遗传着森林号子符码,仍然以歌颂森林劳动为创作动机,但音乐结构更为复杂,节拍形式更为丰富,更倾向于抒情意味,比森林号子和号子风歌曲更具有时代气息和自由舒展的审美意蕴。可以说,森林抒情歌的繁荣是森林号子艺术化进一步深入的结果,是森林号子艺术化进入成熟阶段的标志。

郑律成不仅在森林号子的音乐风格上实现了艺术转向,他也是整个中国当代音乐风格的转向标或是预言者、先觉者。如同勃拉姆斯“古典主义旧瓶装新酒”一样,郑律成在革命年代乃至新中国建设时期,革命内容始终交织着他的时而刚劲有力时而赋予浪漫气息的抒情音乐风格。

三、多元形态的当下呈现

改革开放以来,东北林区的人民生活再一次发生重大变化。从进入木帮或围绕着木帮生活到新社会当家做主,从如火如荼的大生产劳动到机器化的普及,又到了封山育林禁止采伐的新时期,这是一条贯穿东北森林文化的历史线索。森林采伐的历史变迁,改变着森林人的文化,也改变了森林人情感表达的艺术样态。在当今社会语境之下,东北森林号子并不只是作为某种艺术形式的创作母体孤立地存在于历史档案中,其已经成为东北森林文化的重要标签,它潜移默化地影响着多种艺术形式的创作与表达,并在多元文化的影响之下以多样化的艺术表现方式呈现出来。可以说,这是东北森林号子艺术化转向后的多元发展阶段。

(一)艺术形式的多样化

随着时间的发展和生活方式的转变,森林号子既作为一种与劳动紧密结合的艺术形式存在于劳动之中,又从劳动之中游离出来,成为一种模仿号子的新的艺术样态。这种新的艺术样态以森林抒情歌为主,除此之外,还出现了与森林号子文化相关的小型歌剧,以及以自媒体社交软件为平台的森林号子文化“非遗表演”,一种表演形式与风格多样、表演主体丰富、表演内容全面的森林文化产业链正在形成。笔者用一种循环式的发展线索呈现其艺术化的多样性。

1.号子的艺术化

号子是在劳动中逐渐发展起来的,复杂的运木劳动造成了号子的多样性。因为劳动发生改变,号子也发生转变。号子因劳动而生,所以音乐源于劳动的音乐起源说也变得掷地有声。号子表现形式丰富多彩,其多声性更引人关注,人们不仅用号子协调动作,还用它抒发情感。单调的节奏与劳动号令又不能将感情表达透彻,这就需要艺术加工。于是产生了汲取号子元素,又不是号子本身的歌曲,如前文郑律成的《采伐歌》,还有《伐木歌》(郑律成曲)、《伐木》(九词曲)、《女子采伐队之歌》(林生词曲)等。

2.艺术的情景化

随着时代的发展,观众对舞台艺术绝不满足于单纯的声乐或器乐。从声乐的角度来说,音乐作为一种抽象的声音表达,演唱则体现为声音与舞台形象的统一。随着舞台艺术水平的不断提升与观众审美需要的加强,更为丰富的艺术形式成为舞台表演的必然。陈思思的表演唱《抬木头》就是新时期森林号子歌情景化的完美呈现,是森林抒情歌的典型代表。表演唱中有男演员抬木头、轱辘木头的表演,有女演员的舞蹈表演,也有陈思思与演员们的互动,表现了林区热火朝天的劳动干劲。整个舞台设计丰满,色彩绚丽,表现力丰富,给人以身临其境的感受。

3.情景的生活化

早在20世纪40年代,郑律成就曾创作过小歌剧《森林之歌》,遗憾的是只留下两个单曲,没有文献记载该剧的具体内容。时隔70余年,吉林省艺术研究院以森林号子为创作题材,创作了大型现代吉剧《森林号子》⑱孙桂林、曹保明、李雪艳、孙艳平:《森林号子》,《戏剧文学》,2017年,第3期,第21–43页。(策划孙桂林,顾问曹保明,编剧李雪艳、孙艳平),本剧以非物质文化遗产森林号子为元素、为线索,展开两代人的爱情故事,通过历史与现代场景的交替,展现了长白山森林的伐木文化以及山民的生活,体现了木帮直爽的性格与敢爱敢恨的精神。小歌剧《森林之歌》以小歌剧的形式拓宽了森林号子文化的艺术外延,开启了森林号子多样化艺术化表达新的探索与尝试。

4.生活的再情境化

伐木、运木以及流送渐渐远离我们的日常生活,人们在寻觅这种渐行渐远的文化,并通过自媒体录制传播到各种网络平台。从传播的视频内容来看,都是抬木头的现场,时间也都限于最近三年内的影像。除《流传在东北长白山茫茫林海的森林号子》属于采访王守用电视录制节目外,其他都是民间文化爱好者自发的传播行为,尽管影像效果存在一些瑕疵,但也为森林号子的传播与研究提供了可贵资料。细观这些视频,多数具有表演性质,木把穿上集体的劳动服饰,戴上过去山民们的棉帽子,从这些符号化的服饰来看属于情景化的表演,但表演主体还是有抬木经验的木把们。虽然未必是真实的现场劳动,但这些出自非物质化保护与传承,或是学术研究的田野考察,都为我们提供了可供参考的资料,也增强了木把们文化身份的自信,是有益的举动。

(二)音乐风格的多样化

在过去,森林号子是森林里受众最广的音乐形式。随着时代的发展,森林号子随同森林采伐一起渐渐消失在人们的视野之中。那么,我们要追问的是,它真的消亡了吗?答案是没有,它被珍藏在文献和数字媒体之中,还以一种崭新的形式和内容呈现在人民的生活中。

1.抒情风格的同一性

前文中,从中华人民共和国成立初期的革命性森林号子风格到借鉴号子风格歌曲的创作以及以郑律成为代表的抒情歌曲的新转向,实质都是音乐风格的转变。从与劳动的紧密结合到艺术的独立性表达是社会发展和艺术自身发展共同作用的结果。新时期的艺术作品不管是歌唱山林,还是借助山林歌唱家乡歌唱祖国,基本都是抒情风格的音乐作品,而且以悠扬的旋律性为主体,这可能是一个时期艺术家审美观念接近又互相影响的结果吧?

2.民族风格的独特性

去除抒情性音乐风格,不容忽视的是音乐创作中民族风格的表现。在兴安岭一带少数民族族群比较多,和山林生活密切相关的民族就有蒙古族、达斡尔族、鄂伦春族。歌曲《勇敢的鄂伦春》唱道:“高高的兴安岭,一片大森林,森林里住着勇敢的鄂伦春,一呀一匹烈马一呀一杆枪,翻山越岭打猎巡逻护呀护山林,勇敢的鄂伦春,鄂伦春本是受苦的人,鄂伦春今天翻呀么翻了身,一呀一杆红旗空呀空中飘,民族平等自由幸福当呀当主人。”歌曲表达了鄂伦春人民对党、对祖国无尽的爱与忠诚。这首欢快的,历史并不久远的民歌,就是一个鄂伦春音乐风格的最好体现。《走上这高高的兴安岭》(吕远词曲,吕文科演唱)运用了颤音和大跨度音区转换的蒙古族音乐创作,表达各民族团结一心发展新中国的爱国情怀。《森林大海,我是海鸥》(金哲学词,安国民曲)是新时期运用朝鲜族音乐风格创作的歌曲,歌曲运用了拍和尾拍密集音型等典型的朝鲜族音乐元素,突出民族音乐风格。

结 语

森林号子既有自带的劳动性基因,在特定历史时期也融汇于革命文化之中,发挥了它的思想性作用。从中华人民共和国成立到经济建设与恢复时期,再到改革开放,整个国家形势的转变与发展使森林号子的艺术转型成为必然。原生性的森林号子到号子风歌曲,再到森林抒情歌及多种形式并存的艺术化转向,也预示着东北森林号子的艺术转向由产生阶段发展到成熟阶段,最终以多元性的艺术形式呈现的历史性跨越,这是经过一代代森林人和音乐家反复淬炼,将原生的森林号子经过艺术化和再艺术化的不断加工的过程。尽管艺术化的号子歌曲、森林抒情歌及其他艺术形式不能完全展现森林号子的原生性,但这些艺术形式无不与森林号子存在着亲缘关系。这种亲缘关系随着时代的进步和大众审美趋向的转变也可能会衍生出更多与森林号子同根同源的艺术形式,这也给每一个森林人和音乐家的艺术创作提供了无限的遐想空间与创作可能。木帮已经消失,号子声也湮灭在工业时代隆隆的机器声中,当你认为森林号子要绝迹之时,我们忽然在新的曙光里又看到了它熟悉的身影。