冀北不同建筑类型奶牛舍冬季环境质量比较

2021-03-26周英昊武震钢王亚男许翊冉郭建军邱殿锐

周英昊,武震钢,毛 森,王亚男,冯 曼,于 滨,许翊冉,吴 限,郭建军,邱殿锐*

(1.承德市农林科学院,河北 承德 067000;2.隆化县农业农村局,河北 隆化 068150)

河北省西北部坝上高原位于内蒙古高原东南缘,海拔高1 200~1 400 m,冬季严寒。近年来,冀北寒区奶牛养殖的规模化、集约化程度不断提高。该地区奶牛舍以有窗密闭舍居多,舍内建筑结构和环境控制相关配套设施不尽相同,冬季舍内保温差、湿度大、通风换气效果差、牛舍设计不规范、环境控制不理想等问题依然存在[1-2]。养殖环境优化已成为该地区奶牛产业发展的重要问题。本研究选择河北省北部寒区3种不同建筑类型的奶牛舍为研究对象,通过对冬季舍内外环境质量状况评价指标的检测和比较分析,评价冀北寒区冬季不同建筑类型奶牛舍的环境质量状况,为该地区奶牛舍的设计和改造提供指导。

1 材料和方法

1.1 试验设计

选择位于冀北寒区的3个牧场为试验场,每个牧场选择1栋泌乳牛舍为研究对象,分别编号为舍A、舍B、舍C,各奶牛舍建筑形式及结构如图1所示,建筑特点见表1。根据天气预报选择冬季10 d稳定的低温天气条件,测定舍外温湿度和和环境空气质量指标,各牛舍同步进行试验,具体试验日期为2018年12月27日至12月31日;2019年1月14日至18日。

1.2 饲养管理

各舍饲养奶牛品种均为荷斯坦奶牛;卧床垫料均为沙子;试验奶牛每天早上、中午、晚上各挤奶1次,共3次。挤奶期间,各舍用铲车清粪,每日清粪3次,清粪同时用TMR日粮搅拌车上料,每日上料3次,奶牛自由采食、自由饮水。试验期内,各舍处于封闭状态,舍内所有门窗(包括天窗)关闭,奶牛不能自由出入舍内和运动场,仅东西墙用于运送饲料、清粪车通过的门,于每日上料、清粪、试验时短暂开启;各舍于每日18:00开灯,舍A和舍C每日24:00关灯;舍B次日早6:00关灯。

图1 试验牛舍建筑形式及结构Fig. 1 Architectural form and structure of experimental cowshed

表1 试验牛舍的建筑特点Table 1 Architectural features of experimental cowshed

1.3 测定指标与测定方法

1.3.1 牛舍内外温度、相对湿度测定 试验牛舍内北卧、南卧、料道各布置1个、舍外净道布置2个连续温湿度记录仪(华盛昌 DT-172),测定高度距地面1.8 m,每0.5 h自动记录1次温湿度数据,取24 h数据均值为当日温湿度。风寒温度(WCT)计算[3]:WCT=13.12+0.6215Tair-11.37V0.16+0.3965TairV0.16,其中WCT表示风寒温度(℃);Tair代表温度(℃);V表示离地面10 m的风速(km/h)。

1.3.2 牛舍外围结构内表面温度测定 每日分别于早上(07:00~09:00)、中午(12:00~14:00)和晚上(18:00~20:00)检测各舍东墙、西墙、南墙、北墙、地面、屋顶外围结构的内表面温度,采用均匀布点原则,共检测牛舍的3个横剖面和3个纵剖面,其中四周墙壁温度自上而下均匀取4点进行测定,地面温度选取北卧、南卧、料道地面各1点测定,屋顶温度自南向北均匀取7点进行测定,测量仪器为手持红外线测温仪(希玛AT-380)。各指标在同一个检测点相同测量时段连续测定3次,取平均值。

1.3.3 牛舍内外环境质量指标测定 每日分别于早上(07:00~09:00)、中午(12:00~14:00)和晚上(18:00~20:00)检测各舍内外空气中PM2.5、PM10、NH3、CO2、细菌含量、光照强度、噪音强度、风速等,舍内北卧、料道、南卧自西向东各设3个检测点,舍外净道自南向北设3个检测点,检测高度为距地面1.5 m处。各指标在同一个检测点相同测量时段连续测定3次,取平均值。

风速的测定采用风速仪(KANOMAX Model6006-2c);空气中细菌菌落总数的测定参照GB/T 18204.3-2013[4]中自然沉降法;空气中PM2.5、PM10含量的测定采用尘埃计数器(华盛昌DT-9881M);NH3、CO2含量的检测分别采用手持式氨气检测仪(安帕尔AP-S-NH3)、手持式二氧化碳测定仪(安帕尔 AP-S-CO2);噪音强度测定采用数字式噪音计(泰仕 TES-1350A);光照强度的检测采用照度计(泰仕 TES-1339),早上、中午测定舍内自然光照强度,晚上舍内开灯后测定人工光照强度。

1.4 数据分析

利用Excel 2007对10 d的试验数据进行整理,选取其中气温相对稳定的7 d数据,对各试验指标的日平均值用SPSS 17.0进行单因素ANOVA方差分析和方差齐性检验,并用 Duncan's法进行多重比较,以P>0.05为差异不显著,P<0.05为差异显著,数据用平均值±标准差表示。

2 结果与分析

2.1 牛舍内外温热环境

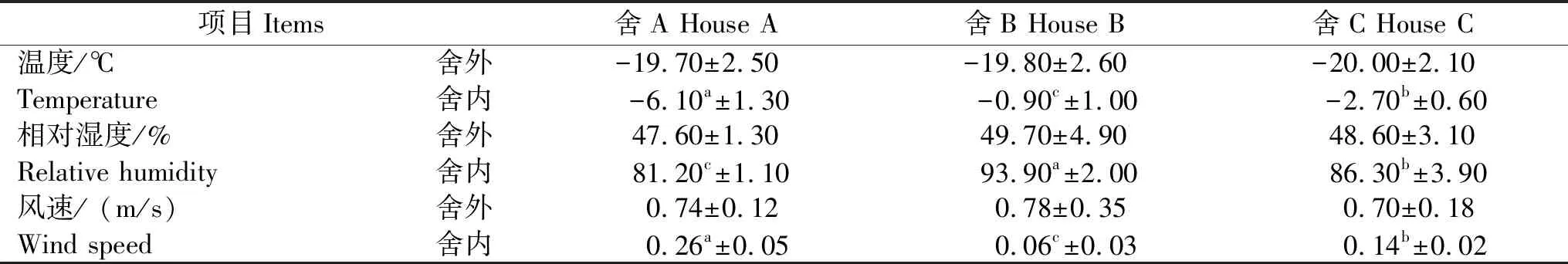

如表2所示:试验期内,各舍外的平均温度、相对湿度和风速差异均不显著(P>0.05)。各试验舍舍内温热环境存在较大差异,其中,舍内平均温度和相对湿度均为舍A<舍C<舍B(P<0.05);舍内风速为舍B<舍C<舍A(P<0.05)。舍A内相对湿度最低、风速最高,通风效果最优,但舍内温度最低,保温效果最差。舍B内温度最高,保温效果最优,但舍内湿度最大,风速最低,通风效果最差。舍C保温性能和通风效果介于舍A和舍B之间。

2.2 牛舍围护结构内表面温度

如表3所示,试验期内,各舍地面温度、东墙、西墙、南墙、北墙的内表面温度均为舍B显著高于舍A和舍C(P<0.05),舍A、C之间差异不显著(P>0.05);屋顶温度为舍A 如表4所示:试验期内,各舍外空气中PM2.5、PM10、细菌含量差异均不显著(P>0.05);NH3含量为舍B<舍C<舍A(P<0.05);CO2含量为舍A显著高于舍B和舍C(P<0.05),舍B、舍C之间差异不显著(P>0.05)。舍内空气中PM2.5、PM10、细菌、CO2、NH3含量均为舍A 如表5所示,试验期内,舍内自然光照强度为舍B最高(P<0.05),舍A和舍C之间差异不显著(P>0.05)。夜间人工光照强度舍C最低(P<0.05),舍A和舍B之间差异不显著(P>0.05)。各舍内外噪音强度相互之间差异不显著(P>0.05)。结果显示,舍B白天采光效果最优,夜间舍C补光效果最差,各舍内外噪音状况相当。 表2 冬季牛舍内外温热环境Table 2 Thermal environment of indoor and outdoor in winter 表3 牛舍围护结构内表面温度Table 3 Inner surface temperature of cowshed building envelope ℃ 表4 冬季牛舍内外空气质量Table 4 Air quality of indoor and outdoor in winter 表5 冬季牛舍内外噪音、光照强度Table 5 Noise and light intensity of indoor and outdoor in winter 3.1.1 牛舍内外温度及围护结构内表面温度 试验期内,各舍外温热环境状况无显著差异,但舍内小气候可能因牛舍建筑形式、结构、管理水平等因素的不同有很大差别。本研究发现,舍B的平均温度、各墙壁、屋顶、地面温度在试验舍中均为最高,该舍冬季保温性能最好。舍B墙体为370 mm厚的砖混结构,南北两侧窗户数量较少,南侧8扇,北侧6扇,窗户尺寸较小(1.5 m×1.0 m),窗户总面积仅占南北两侧建筑总面积的7 %左右,举架较其他舍低,封闭程度较高,且南侧屋顶加设透明采光带,可大幅增加屋顶隔热系数与舍内采光,舍内温度较高,昼夜温差较小,保温效果明显。舍A和舍C墙体1.5 m以下部分为370 mm厚的砖混结构,以上部分主要材料为10 cm厚的聚苯乙烯泡沫复合彩钢板,南北两侧窗户数量多,窗户总面积约占南北两侧建筑总面积的40%左右,窗户封闭性一般,易漏风,墙壁保温性能均不如舍B,需加强保温。另外,舍A屋顶共有4个圆形通气孔,天窗上方开约15 cm宽通气缝,开敞面积较大,未做到严格封闭,屋顶温度和舍内温度在试验舍中最低可能与此有关。各舍在东西墙均设有用于运送饲料、清粪车的门,每日开启关闭可能影响牛舍的保温效果,舍A在西墙一侧设置南面开敞的门斗,西墙保温性能与舍C相当,能很好缓解冷空气直接侵入牛舍并促进舍内外气体交换。 3.1.2 牛舍内外风速及风寒温度 牛舍内的气流速度能反映试验牛舍的换气程度,进一步反映其封闭程度。本研究发现,各舍内风速均低于舍外,舍B内风速最低,封闭性最好。舍A因为西墙门斗结构的存在,西侧开敞,且天窗上开通气缝、屋顶开通气孔,风速较其他舍高,通风情况最优。此次,舍A举架最高,且屋顶坡度大,可能也有利于通风。 风寒温度(WCT)作为评价奶牛冷应激程度的可靠指标,其与风速和环境温度密切相关。WCT与奶牛产奶性能之间存在强相关关系,根据WCT数值可将冷应激程度划分为:轻度冷应激:-25 ℃ < WCT≤-10 ℃;中度冷应激:-45 ℃ 3.1.3 牛舍内外相对湿度 相对湿度是评价牛舍环境的重要指标,牛舍内湿度过高时,粉尘易漂浮在空气中,易引发奶牛关节炎、皮肤炎症以及消化道、呼吸道等疾病。本研究发现,各舍相对湿度均高于80%,其中舍B相对湿度高达93.9%,远超国家相关标准规定的80%[10],应引起重视。牛舍内湿度受奶牛的呼吸、潮湿地面、粪尿和垫料水份蒸发的影响,舍B湿度最高可能是由于其封闭严密,温度相对较高,但舍内近乎处于无风状态,造成舍内通风不良,粪尿等水分易挥发但不易排出造成的。有报道称,冬季通过增加牛舍密闭性、减少通风量等方式进行保温,可能使舍内长期处于高湿状态,严重破坏奶牛的热调节[11-12]。各舍每日应当选择适当时间通风,排出舍内多余水汽,预防奶牛疾病发生。 空气中可吸入颗粒物(PM10、PM2.5)、有毒有害气体(NH3、CO2)和细菌含量都是评价牛舍空气质量状况的重要指标。PM10和PM2.5可通过呼吸道、皮肤等途径进入奶牛体内,影响奶牛健康和生产性能。NH3无色、有刺激性气味,主要由厌气菌分解粪便、饲料与垫料中含氮的有机物产生[13],奶牛如吸入过量NH3,可破坏血液的运氧功能,引起上呼吸道粘膜充血,严重可导致肺出血[14]。CO2无色、无毒、略带酸味,当浓度达到一定程度时,会造成奶牛缺氧,引起慢性毒害。空气中细菌含量的增加可导致动物机体免疫力和生产性能降低,增加奶牛患病风险。牛舍内空气质量可能因牛舍建筑类型、通风结构、饲养密度以及清粪、分发饲料、清扫地面等饲养管理的不同有很大差异。 本研究发现,舍内空气中PM10、PM2.5、细菌、NH3、CO2含量受牛舍通风情况影响明显,可能与牛舍建筑结构有直接关系。舍A纵跨大、举架高,且有通气孔、通气缝、门斗等结构,利于通风,因此舍内空气中PM10、PM2.5、细菌、NH3、CO2含量均最低,舍内空气质量最优;其舍外NH3和CO2含量相对较高,进一步说明舍A建筑结构更利于牛舍内外进行气体交换,可有效促进有害气体排出舍外,降低可吸入颗粒物和气载细菌的聚集,有效减轻对牛群的危害。舍B和舍C内空气中PM10、PM2.5、细菌、NH3、CO2含量相对较高,舍外NH3、CO2含量较低,进一步说明有害气体在舍内滞留,不易排出,可吸入颗粒物和气载细菌在舍内大量聚集,牛舍换气效果及空气质量不如舍A。舍B饲养密度最低,但空气中PM10、PM2.5、细菌、NH3、CO2含量却均为最高,进一步说明了其封闭严密,舍内外气体交换困难。NH3含量达到10~15 mg/m3时,就会降低动物对感染的抵抗能力[15],各舍NH3含量虽未达到该浓度范围,但应当引起注意。舍B和舍C内CO2含量均超过国家标准中规定的1 500 mg/m3[10],舍内通风不良、氧气含量下降、其他有害气体含量增高,奶牛如长期处此环境中,可能会出现精神萎靡,食欲减退,体质下降,生产能力降低,易患病等症状,应当引起注意。本研究还发现,环境湿度与气载细菌、粉尘微粒含量之间可能存在正相关关系,有待进一步研究确定。舍内高浓度的细菌对奶牛和饲养员的健康存在潜在威胁,建议牛场应当重视细菌疾病的预防。 光照可通过视觉器官影响奶牛的生理机能和生产性能,是奶牛保持良好生产必不可少的条件之一。李云甫等[16]研究证明,补充光照使产奶期奶牛每天的光照时间达到15 h能够增加奶牛的产奶量和采食量,提高奶牛养殖的经济效益。本研究发现,各舍内白天自然光照强度均高于50 lx,符合国家标准中牛舍内日平均照度不低于50 lx的规定[10],但各舍采光效果差异较大,屋顶向阳面如能合理设置采光带,可增强牛舍采光,同时促进牛舍升温。各舍夜间人工光照强度均低于50 lx,未达到光照最低标准要求,需要加强夜间照明,同时确保舍内照度均匀。应注意的是,泌乳牛一般需要6 h的连续黑暗时间,在制定挤奶班次和时间及制定补光措施时需要综合考虑。本研究中牛舍内外噪音均未超过国家标准中牛舍内噪音不超过75 dB的规定[10],但是过强、过长的噪音可能使奶牛的生产性能下降,应该合理选择和安排机械设备,降低牛舍噪音。 奶牛舍环境质量状况可能与牛舍的建筑类型和舍内结构直接相关。冀北寒区高举架、纵跨大、封闭性差的全封闭有窗牛舍冬季通风换气效果好,舍内空气质量优,但保温效果差,可能对奶牛健康及生产性能产生不利影响,可考虑安装屋顶采光带、加强外墙和屋顶保温、合理开关门窗等措施提高牛舍温度;低举架、纵跨小、封闭性好的全封闭有窗牛舍冬季保温效果好,但通风难以保证,舍内湿度大,粉尘微粒、有毒有害气体浓度、空气微生物含量高,势必影响奶牛健康,可考虑增加屋顶排风系统、檐下通风孔、门斗结构等通风设施,促进舍内外气交换。冀北寒区奶牛舍的设计改造应注意考虑冬季牛舍保温和通风换气,并加强冬季防寒和通风管理,达到改善牛舍环境质量目的。2.3 牛舍内外空气质量

2.4 牛舍内外噪音、光照强度

3 讨 论

3.1 牛舍内外温热环境

3.2 牛舍内外空气质量

3.3 牛舍内外光照与噪音

4 结 论