国际新闻与传播研究中女性主义知识议题及研究启示

——基于CiteSpace知识图谱的可视化分析*

2021-03-26张义明刘儒田王笛克

张义明,刘儒田,王笛克

(1.福建师范大学 文学院,福建 福州 350007;2.湖北大学 新闻传播学院,湖北 武汉 430062;3.武汉市科技馆,湖北 武汉 430012)

一、引 言

自伍尔芙提出“女性写作需要独立的房间和资金”开始,女性主义(feminist)发展至今,理论流派门类众多且议题复杂。有学者认为,女性主义的目的在于构建巨大的网络,在相互关联的领域思考权力关系和抗争路线,并和向往自由、正义和快乐诉求的人结成统一战线[1]。反映在具体学科的研究与建设上,性别差异与文化脉络密切地交织一起,从事科学研究人员的性别认同影响着科学研究的内容[2];女性运动经验主义者还发现,男人与女人的经历有本质区别,他们希望通过了解女性经历来获取知识,以“揭示产生忽略、错误评价、贬低女性等后果”,从而对人类经验作出重构解释[3]。

国际新闻与传播领域也受到女性主义思想的影响。《炉床与家庭:媒介中的女性形象》被认为是世界范围内研究女性与传媒关系的开始;1992年《中国妇女报》发起“广告中的女性形象”的社会讨论,从广告媒介入手进行女性形象的剖析与讨论;1995年,首都女新闻工作者协会针对报纸头版内容分析发现“女性”缺席[4]。可见,女性主义思潮深刻影响着新闻与传播研究的发展。梳理和讨论21世纪以来国际范围内女性主义主题的传媒研究,无疑对启迪和创新国内女性议题相关的新闻与传播研究提供新颖视角和理论借鉴,国际范围中的性别话语和知识论述也将促进和反思既有研究经验中所忽视的传播现象,并期望借助统计具体知识研究成果的显在特征,探讨女性主义主题研究的建设可能,促进国际与国内女性媒介研究接轨和良性对话。

因而,本文基于SSCI期刊数据库所收录的21世纪以来涉及女性主义主题的新闻与传播研究文献进行科学计量,以科学知识图谱的可视化方式呈现研究关键词、作者、机构产出等科学研究共现情况,挖掘国际新闻与传播研究中的女性知识议题研究版图,探索国际女性主义主题类研究在国内创新的可能,以促进女性议题相关研究的持续发展。

二、计量方法和数据采集

科学知识图谱是直观展示具体科学发展进程与结构关系的一种可视化图谱,这一概念于2003年在美国国家科学院组织的知识图谱大会上被首次提出。科学知识图谱结合应用数学、图形学、计算机信息技术等,旨在通过对大样本的学术信息(期刊文献等)的科学计量分析来对具体科学知识的结构、关系与演化过程进行可视化呈现[5]。CiteSpace是美国德雷塞尔大学的陈超美教授开发的一款科学知识图谱可视化软件,辅助直观展现科学信息领域的知识全景,同时通过研究关键词(keywords)共现图、关键词时间线图(timeline)、作者共现图等识别某一具体领域的热点研究和前沿方向等科研信息[6]。

本文期刊数据信息来自“SSCI”数据库,检索条件式为“Topic=Feminism OR Title=Feminism”,时间段为“2000-2019”,检索共计533条期刊文献信息。CiteSpace版本信息为5.6.R2,时间阈值设定为2000-2019,时间切片为2,分析来源为关键词、被引作者、机构,筛选参数设置为Top N=50。最终得到国际新闻与传播女性主义研究关键词、共被引作者、研究期刊等共现图。

三、知识图谱可视化分析

(一)国际新闻与传播女性主义研究关键词

CiteSpace提供共词(特征词或关键词)图谱,辅助人们分析某一具体领域的研究热点及其演变趋势,配合突现词(burst term)功能的使用能更清晰地发掘较为活跃的研究议题[7]。而期刊文献的关键词作为研究主题和目的的概括性词汇,往往会表征女性主义理论在研究共现图谱中的知识偏好。根据国际新闻与传播学科女性主义研究高频关键词统计表(见表1)可以发现,女性主义理论思潮中的社会性别(gender)、女人(women)、后现代女性主义(post-feminism)、阳刚气质(mascu-linity)等频繁讨论的概念对新闻与传播研究拓展性别议题有统摄效果,性别差异、性别主体、女性气质等女性主义理论所频繁论辩的知识内容转化为研究主题,女性主义提供的解构、重建、批判等术语工具为创新性别与传播关系发挥作用,研究者借助相关理论不断施展、更新媒介与女性之间复杂变换的传播关系研究。

其次,还可以看到种族(race)、行动主义(activism)、政治(politics)、文化(culture)、表征(representation)、交叉性(intersectionality)等高频研究关键词,凸显女性主义经验和理论的历史流变性和整体反思性,同时也更新新闻媒体、职业活动、传播话题等研究内容,女性主义思想中存在着黑人女性主义、文化女性主义、后现代女性主义等细分派别,例如黑人女性主义强调有色人种妇女所追求的解放目标与白人女性存在着很大的差异,同时有色人种妇女还存在着被白人女性运动压迫诉求的隐性问题,而且有色人种还会遭受种族主义和分离主义等不平等对待,黑人女性主义挑战女性主义中的天然合理性存在,反映在文献关键词聚类中为种族(race)、政治(politics)等。此外,文化女性主义赞美女性气质,质疑男性统治文化的价值,重建女性价值存在的社会空间,反映在文献关键词聚类中则为文化(culture)等。研究者从社会文化系统借助传播渠道所产生的媒介效果进行探究,比如日用品广告中营造的家庭妇女形象或者是潮流文化中女性明星的特质等,反思或质疑社会文化中固有的贬低、排斥和消隐女性价值的社会存在。此外,后现代女性主义更为关注具有社会边缘性质的女性议题,媒介中呈现的针对女性的性别暴力、物化女性的色情图像等也逐渐成为研究焦点。

表1 国际新闻与传播女性主义研究高频关键词统计表(2000-2019)

从女性主义运动早期追求完全平等的性别待遇和权利实践,到如今考虑差异化和区别性的社会实在,女性主义思想充分吸纳种族、地区、宗教、技术等社会因素,不断延展自身的脉络并富于自主和革新意识,侧重实现多样化的政治诉求和集体利益,从大众传播中考察女性形象构建问题,再到数字媒体时代性别景观分析,无疑刺激着国际范围内新闻与传播领域女性研究创新的步伐。

关键词聚类为期刊文献题目、摘要、系索词和文献记录的标识符中提取出的突变专业术语,往往在聚类网络中映射着领域当前的前沿话题等信息[8]。依据研究关键词共现图1显示,国际新闻与传播领域的女性主义主题研究所涉及的研究议题被划分为多个聚类标签:#0西语电视节目(spanish television fiction)、#1女性可见性(womens visibility)、#2印刷媒体(print media)、#3数字女性主义地理学(digital feminist geographies)、#4强奸文化(rape culture)、#5莫纳卡(mona aka)、#6双向话语空间(dual discursive pattern)、#7话语行动主义(discursive activism)、#8阿兰·库迪(alan kurdi)、#9男性权力(male sexual power)、#10澳大利亚公共关系(Australian public relation)、#11赛博性叙事(cybersex narrative)、#12自反性(putting reflexivity)。

图1 国际新闻与传播女性主义研究关键词共现图(2000-2019)

进一步对聚类文献和计量关键词进行提炼发现,国际新闻与传播女性主义研究话题聚焦在以下方面。

1.媒介场域内女性形象的展露与表达

布尔迪厄认为,场域可以被定义为在各位置之间存在的客观关系网络,占据位置的行动者或者机构依照不同类型的权利(或者资本)和彼此之间客观关系进行的相互博弈[9]。媒介场域作为包含复杂结构因素和群体关系的多维空间,既存在着传统的生产者和消费者角色,也遍布各种实在关系。作为参与媒介场域内日常互动和交往行为的性别主体而言,女性个体所具备的形象、气质、特质等固有因素成为媒介场域的资本因素,也是新闻与传播女性主义研究的对象。电视作为大众传播媒介载体,在涉及表现女性形象和集体文化想象上发挥着重要作用,例如,Kahlor等人从女性主义理论的生态视角出发,认为电视为代表的大众视听媒介对施予妇女暴力的文化规范扮演着提供者角色,且电视消费的性别差异同强奸神话信仰在男女群体中社会位置关系有关[10]。Charo等人认为电视屏幕中女性角色往往局限在部分情节中,这与妇女在公共领域内的活动受限有关,同时借助709个女性形象样本分析,还发现电视媒介在构建女性职业活动时倾向于客户服务和护理角色,并且女性担任具有责任的职位时,电视消解了其工作与家庭冲突的和解可能[11]。Silverman等针对电视剧《女子监狱》中对抗监狱文化的男性视角霸权,认为电视剧肯定操控对提升女性魅力的作用,但是电视剧中老年女性角色的呈现依赖传统的性别刻板印象,更应考虑加入老年角色平衡目前的影视缺憾[12]。女性形象作为媒介内容中经常表现的对象因素,无疑是了解与剖析社会集体对女性的文化认知和想象的有力证据,呈现于网络、电视或报纸上的女性形象往往映射着社会对女性的集中认识,包括女性道德、职业和特质,女性主义理论对现有社会生活、哲学以及伦理学的深入探讨,使其致力于纠正导致压迫妇女以及轻蔑妇女特有体验的偏见[13],因而女性在大众媒体中被构建的角色意识、形象表达和社会分工,通常也成为女性主义挑战和质疑现有社会规范中不合理、不平等存在的起始点。

2.传播空间内女性话语与权力对位

作为一种特定的语言实践,话语隐含着强制或支配的力量,而这种语言借助表述形式达到符合特定目的的意义、价值和规范的构建,也渗透影响着人们的具体行为。福柯认为哪里有话语,哪里就存在权力,权力是支配话语运作无处不在的支配性力量[14]。而传播载体中的社会谚语、消费广告、网络论坛等,也为女性主义分析性别话语和权力关系提供充分信息与数据样本,进而深刻讨论性别权力的综合性社会表现。例如,Diabah等学者就阿肯族社会中使用的62条涉及女性的阿坎语谚语进行话语研究,认为日常生活中阿肯族居民使用的性别化语言以传统的方式描述女性,大多数民族语言所使用的女性词汇或短句解读意义是消极、屈从甚至是贬义的,尽管存在着部分的谚语称赞女性品格,但也是间接地迎合和顺从男性气质霸权,突出陈腐的女性气质[15]。Eckert对德国、瑞士、英国、美国109位撰写女性主义、家庭或生育政治的网络博主进行访谈,结果表明有73.4%博主在社交媒体上因自己的女性言论获得不好的体验,包括网络骚扰、强奸、死亡威胁、拉黑等,她提出网络空间内女性用户应节制评论观点、公开指责、适应环境和网络团结应对策略,并呼吁就网络性暴力行为定罪展开综合性科学研究和评估[16]。女性主义从福柯等话语理论家中借鉴概念工具,摆脱旧有的知识生产模式,发现话语中不平等的固有性别秩序和规范,质疑父权体制中的“知识真理”[17]。新闻与传播领域研究者对女性参与或主导的网络或大众传播文本、符号和话语展开剖析,同其他学科内发现不平衡非对等的性别权力关系一致,为摆脱和消除社会文化系统中的传播障碍和隔阂,重建平等的性别传播权力关系而予以充分重视。

3.数字媒体时代女性赛博叙事可能

20世纪80年代出现的赛博空间(Cyber-space)词汇表明计算机网络技术、通信网络技术和虚拟现实技术,对于人、机器和信息源的关系重塑。人们将计算机的数字化信息储存和处理能力通过现代通信网络技术进行联结,从而形成了一个崭新的社会生活和交流的空间:赛博空间[18]。数字媒体技术的迅速发展,也带来虚拟空间内女性客体的存在方式变革,唐纳·哈拉维认为赛博格(cyborg)打破物质与非物质之间的界限,逻各斯中心主义二元对立体系也将变为非线性状态,并将赛博格定义为:“赛博格即神经控制有机体,是机器与生物的杂交,既是社会现实的造物又是虚构的造物。”[19]同样,在当下数字媒体社交领域,女性的地位、形象、气质等都将被赛博技术重塑,从而摆脱各种社会建构的压迫与束缚。众多传媒学者研究关注数字女性主义和赛博女性主义等与网络社会密切关联的女性主义理论内容,并将其有意识地运用在社交媒体等分析上。例如,Gapova对俄罗斯女性主义朋克乐队暴动小猫 (Pussy Riot)事件进行分析,认为该乐队被苏联社会所拒绝的原因就包括自身的媒体行动主义,挑战文化规范同时也代表着新的社会分化和边界,被民众认为是全球资本主义产生的国际化精英[20]。Baer认为数字媒体在女性主义抗议运动中有着特殊意义,女性群体采取的抗争方式将身体政治与跨国经验有效结合,彰显一种新自由主义下政治个体化和社会形态的变革可能[21]。Sadowski指出数字女性主义的共性是在对抗数字二元论的立场,基于德国推特网络运动“反性别歧视”分析认为,数字表达规则(例如网络运动大多基于标签和话题词汇)影响着女性问题的实际感知,倡议女性从事“夺回技术”,例如回收再编辑Wikipedia等项目来发展数字女性主义及其运动经验[22]。赛博技术和数字媒体技术的发展,不光使得女性在网络行动中不断改善自身的策略和方式,更予以女性主义融合技术的解放潜力与实现平等自由的机遇,这也刺激着国际新闻与传播研究中新兴媒体的性别话语产出,顺应网络技术潮流而保持研究活力。

4.反思女性媒介知识研究方法发展

国际新闻与传播女性主义研究知识议题的发展离不开具体理论和方法工具的应用完善,女性主义媒介研究通过事实资料、学术概念等的讨论分析,不断完善自身模型、范式和理念。在涉及方法论的讨论层面,Speer分析对话(conversation analysis)在女性主义议题中的研究应用,肯定既有的访谈指导原则。同时指出研究者自身的活动影响无法消除,影响访谈质量和结果。她建议会话过程使用提示作为刺激材料,结束后应保持反思性并持续改进[23]。Harris等人考察后结构主义理论在女性主义议题研究中的作用,认为新自由主义、后现代女性主义等理论发展使得相关概念发生内涵变化,并论述choice(机会)、empowerment(赋权)、voice(意见)三个概念术语的功用价值[24]。Linda组织了性别、权力和多样化三个概念建立女性主义范式的公共关系学,并且提议可以将范式模型应用到传播学科研究领域[25]。除此之外,批判话语分析、框架分析、语料库分析、网络民族志等量化和质性研究方法也被不断应用于女性主义媒介研究中,为国际新闻与传播女性主义研究知识议题的话语建设提供较为丰富的分析方法,增强了该领域研究的科学性和专业性。

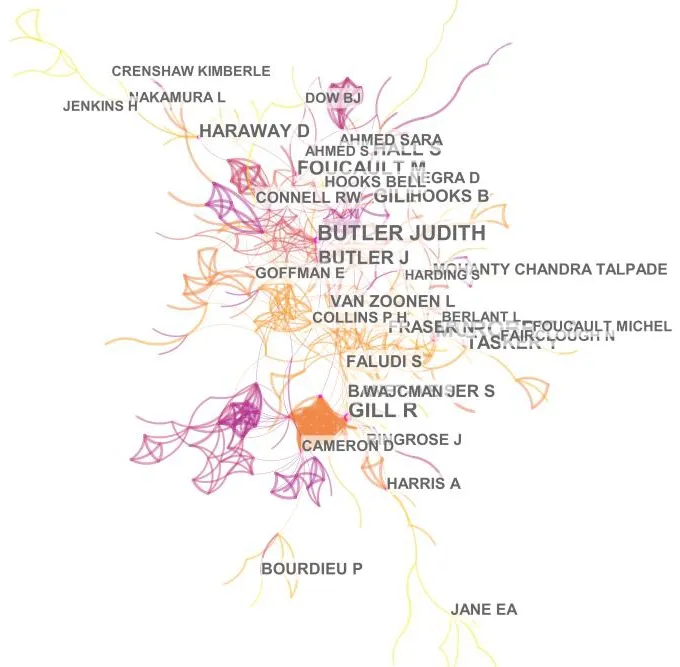

(二)国际新闻与传播女性主义研究共被引作者

具体学科领域内权威性学者对于领域研究理论、范式、观念和方法均存在着引领作用。舍勒认为:“部分人内在的、追求增加的社会自由程度和解放程度的内驱力,进一步增强人们对与自然界有关的各种意象和思想的浓厚兴趣,而且这些意象和兴趣使得人们对于各种自然过程的预见、控制成为可能。”[26]CiteSpace所提供的研究共被引作者共现图(见图2)将领域内女性主义主题研究被引率较高的学者以聚类标签的形式突出表示,以网络聚类的方式呈现,结合研究作者信息统计表(见表2)辅助发现,具体研究者有助于推进或刺激领域研究事业。

图2 国际新闻与传播女性主义研究作者共现图(2000-2019)

可以看到部分学者的理论研究影响力较为广泛,例如后现代主义思想家朱迪斯·巴特勒,她提出的“性别角色扮演”相关概念被女性主义理论研究用于解构性别本质论,米歇尔·福柯提出话语、知识和真理关系的哲学认识,也帮助学者们质疑现存的社会合理性,文化研究先驱斯图亚特·霍尔的编码解码理论,强调受众对媒介文化的解释源自社会结构中的立场和地位,启发学者思考媒介受众中的心理结构或文化习惯等因素,布尔迪厄利用惯习(habitus)、资本(capital)、场域(field)三个概念搭建社会学思想体系,为女性主义主题的媒介研究提供可靠的分析框架和视角。除社会与人文科学领域内富有声誉的知识分子外,还有深耕女性主义主题研究的专家成员,如研究女性亚文化的英国教授安吉拉·默克罗比等。

表2 国际新闻与传播女性主义研究作者信息统计表(2000-2019)

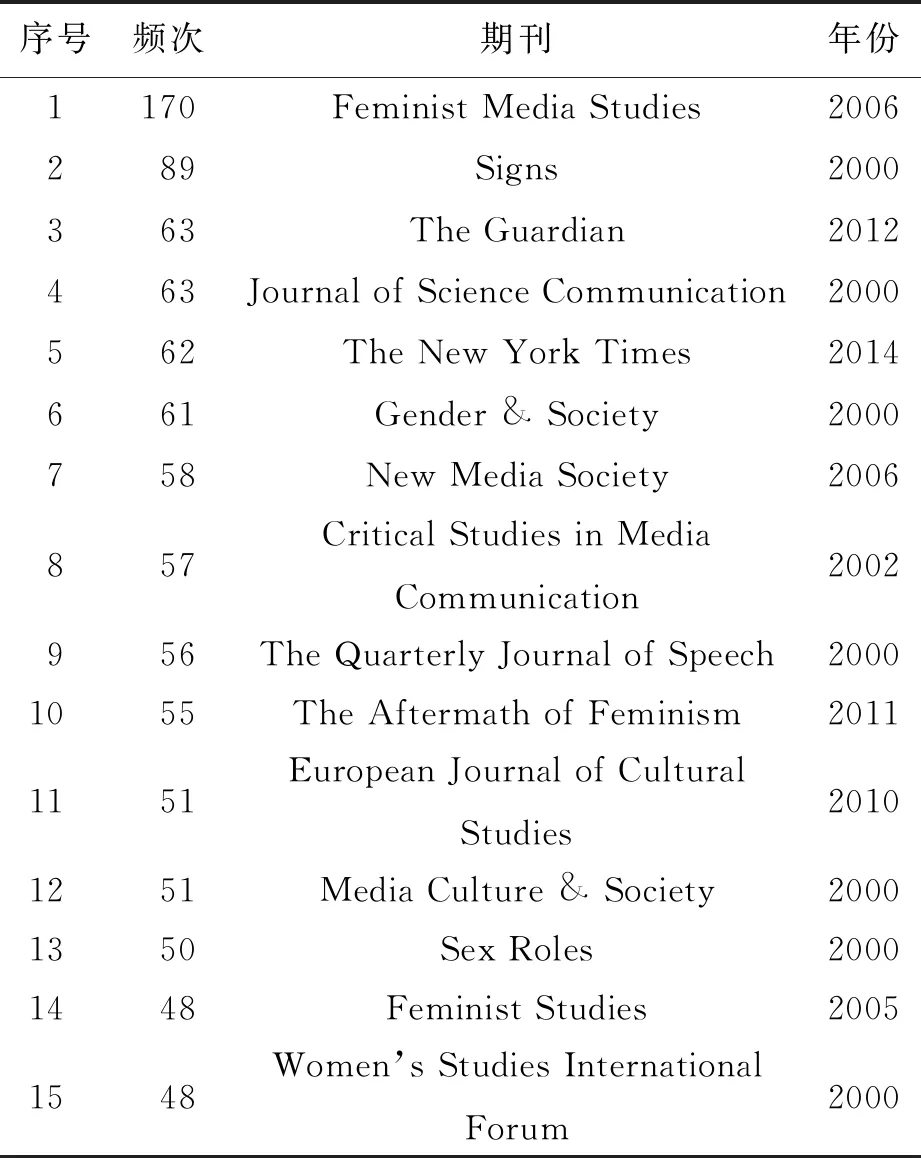

(三)国际新闻与传播女性主义研究期刊与机构

科技学术期刊作为知识传播的重要载体,承载着反映科技成果、提供科技信息、传播科学知识等主要任务[27]。同时,科技学术期刊也是知识分子交往互鉴、协商进步的支持平台,其专业化建设和持续性运营影响着学科领域的现实发展。依照国际新闻与传播女性主义研究期刊共现图(见图3)和期刊统计表(见表3)来看,女性主义相关研究刊发的期刊类型大多为传播学科的专业期刊,同时,国际新闻与传播研究领域针对女性议题专门创立期刊,保障细分领域研究的可持续发展。例如,《妇女媒介研究》是一本提供给国际媒体与传播研究中追求女性主义方法的研究者交流讨论的专业期刊,该期刊关注哲学、历史、社会、文化等多方面的传播分析和讨论[28]。除传播学科外,社会学领域也办有《性别与社会》期刊,旨在交流和分享互动、组织、社会以及全球视野中的性别呈现和社会过程[29]。国际新闻与传播女性主义知识建设既有学者促动,也有学术支持和科研保障,使得女性主义的理论价值与运动经验不断保持着影响作用。

图3 国际新闻与传播女性主义研究期刊共现图(2000-2019)

表3 国际新闻与传播女性主义研究期刊统计表(2000-2019)

长期以来,以大学为代表的高等教育机构和科研院所一直是知识储存和传承的重要场所,科学知识借助教育等渠道不断传递和增长,同时在配置层面实现最优化,为各学科专业知识生产提供及时和关键信息,不断保障知识生产的稳定运行[30]。从国际新闻与传播女性主义研究机构统计表(见表4)可以发现,当前国际范围内新闻与传播领域女性主义相关研究产出机构以欧美院校为主,这既存在着女性主义思潮发轫于西方世界的历史源流性因素,也反映出西方对于女性主义的经验和理论一直保持着社会关注,相关运动、宣传、组织、政治活动也提供给女性主义主题研究以充分机遇,使其长期占据着新闻与传播领域内女性主义主题研究的重要位置。

表4 国际新闻与传播女性主义研究机构统计表(2000-2019)

四、启 示

性别意识主流化是1995年世界妇女大会后联合国提出的促进性别平等的一项全球战略,后日益成为全球共识[31]。与之相呼应的是,福柯的权力规训理论,即权力关系如何通过对身体进行重复而精确的训练,从而获得合乎标准的权力对象这一思想启发女性主义,现代女性议题研究全面反思社会、文化层面上的女性困境,在追求女性独立的时候,也思索解放的未来进路。梅洛庞蒂的现象学、拉康的精神分析学说、马克思的异化概念等均为新闻与传播研究中的女性主义相关议题提供了一定的研究启示,如可展开媒介中女性的身体意象研究等[32]。性别观念融入国家基本策略的同时,也顺应时代呼吁成为科学研究考量的主体因素,国际范围内性别意识、社会建构和文化脉络影响着诸学科的具体研究活动,也应不断融入国内新闻与传播学科的知识研究中。

(一)理念创新:女性视角拓展研究边界

基于国际范围内新闻与传播研究中的女性主义视角和方法应用的文献进行科学知识图谱可视化分析,发现国际范围内的女性议题研究建设已颇具规模和学术影响力,女性主义运动经验与理论概念被有效整合和吸纳在知识体系的生产中,权力关系、视听经验、叙事风格、话语视域等研究立场被开拓应用。可以看到,不同女性主义所倡导的观念或理论被媒介研究学者加以有效吸纳,激发学者们思考媒介印象、视听表达、新闻话语、网络社群等关联女性议题的载体因素,产出诸多对推进和创新我国新闻与传播研究中女性议题内容的有益经验。

因而,推进我国新闻与传播女性议题的研究建设更应吸纳国际的有益经验,在研究视角、范式、理论和方法各层面都迫切需要引入女性主义理论流派的思想内容和研究经验。一方面,女性主义作为一种多样化的理论体系,为新闻与传播研究提供有益的参考视角;另一方面,女性主义作为一种多层次的社会思潮,在发展中继承平等、自由和解放等思想,既为学者审视现有传播秩序中隐藏的不平等、不平衡的权力关系提供思路,又可与其他弱势群体在媒介传播中所凸显的劣势、缺陷和困境产生有机联系,从而为深层次思考如何塑造一种公平、平衡且理性的传播空间提供理论依据和观念支持。

(二)探索媒介:女性研究传播载体分析

21世纪以来,与女性运动相关的社会话题逐渐增多,如反对性骚扰、物化女性形象、生育道德绑架、性别歧视等问题,为相关媒介或新闻研究提供了较为丰富的素材。国际范围内针对女性问题和女性主义理论思潮影响的具体研究成果不断增加。而探索女性主义在新闻传播领域中的研究可能,还需要针对传播载体进行探查。

媒介构建着多方主体的传播权力关系,而女性作为媒介所建构和表现的性别对象,广告、影视剧、海报、摄影作品、社交直播、印刷物等具体印象的媒介再现使得女性陷入复杂的传播关系中,凝视、阅读、舆论、图像等充分构造关于女性对象的特定媒介表达,而女性主义媒介研究中所注重的问题正是剖析和展示现存的不平等和非平衡性社会关系,传统的社会主流性别意识和观念借助报纸、广播、电视等大众媒体和短视频、视频直播等新型媒介形式广泛传播,这使得女性主义思想及其理论获得诠释和论辩机会,其蕴含的性别解放与促进平等价值的不断凸显,启迪无数传播研究者关注女性视听经验、媒介女性话语、女性身体修辞等议题。女性主义理论与运动既影响着新闻与传播学科的研究建设进程,也影响着女性相关的传播活动,使之形成富有变革与发展潜力的整体局面。

(三)综合支持:多维度理论支持与科研建设

目前,国内已经有部分学者着手对社交媒体中的女性刻板印象、媒体报道中的女性形象、广播影视中的女性角色、国外女性运动与理论评鉴等进行讨论,并与女性主义理论产生一定的意见合流,而对西方女性主义理论与相关实践的传播研究辨析、本土化改造和经验接壤存在一定空白,同时研究大多局限于大众传播载体和社交媒体的文化景观研讨,缺乏对新兴女性议题的关照和对传播与社会接合维度的深度讨论。女性主义理论作为充满创新性和政治性的思想体系,内含多种流派,致力于实现不同群体的两性平等,女性主义理论及其运动实践对现有社会文化系统中根深蒂固的陈旧规范和观念约训充分解构,拒绝父权制对女性群体的压迫和排斥,肯定女性自身的价值,强调女性存在的意义,并发展出匹配平等目标的知识体系。诸流派女性主义理论与马克思主义理论一致,既帮助研究者发现社会传播秩序和宣传渠道中的性别漠视和暴力现象,同时又赋予研究者反思传播研究中其他群体、文化现象和社会意识中所掩盖的不平衡、不适应、不协调等现实问题,并不断更新和完善相关新闻与传播知识研究建设。

此外,国内新闻与传播女性议题研究应考虑创立专业化的期刊阵地,以保障研究的可持续。学术期刊作为科研活动的物质保障和平台支持,一定程度上影响着从事女性议题研究的学者的积极性,以专业期刊平台为载体,保障其知识研究的有序交流和良性进步,给予相关研究项目充足的资金、人员等支撑,保障女性主义理论在女性议题方面发挥积极影响,从而促进国内新闻与传播研究中女性议题研究的持续发展。