消解传播中的“巴别塔”:由《中国封面》走向“封面中国”

2021-03-25刘子潇

姜 博,刘子潇

(华东师范大学 传播学院,上海 200241)

巴别塔①典出于《旧约·创世纪》,旨在表述人们在信息传播活动中相互误解、无法传通的困境。在跨文化的传播语境中,信息是简单的,因为只涉及内容构成;但传通却是复杂的,因为涉及关系问题。[1]在当今世界化进程中,不同文化间的信息传播成为影响和平与战争博弈的新领域。2019年正值新中国成立七十周年,在以美国为首的西方国家以“中国威胁论”为借口肆意发起“贸易战”争端的同时,央视纪录频道与中国外文局携手于2019年10月制作系列纪录片《中国封面》,将中国故事以封面杂志、声像作品的形式视为中华文化的表征,进而让世界增进对于中国发展道路的了解与认同。影片通过展现《中国画报》《今日中国》(原《中国建设》)《中国报道》等杂志的封面故事,通过“他者”“自我陈述者”及“文化中介者”的视角展现新中国七十周年间重要历史节点,共同勾画新中国与全世界相互了解的过程。同时影片亦提及我国的文学名著、《中国针灸学》《中国武术》等文学、医学及武术类书籍的多语言翻译及跨文化传播的背后故事,通过书籍封面的文化表征进而讲述世界是如何通过书籍了解中国。目前,纪录片《中国封面》已于央视纪录片频道黄金时段播出,并通过央视海外频道及Youtube平台面向亚洲、非洲、欧洲等全球一百三十余个国家及地区进行投放,从历史到现实,从现实再到全球,其不论是在国内亦或是国际舞台上正扮演着传递中国文化、中国声音的重要角色。

一、“他者”视角的文化叙述:从历史的维度看中国

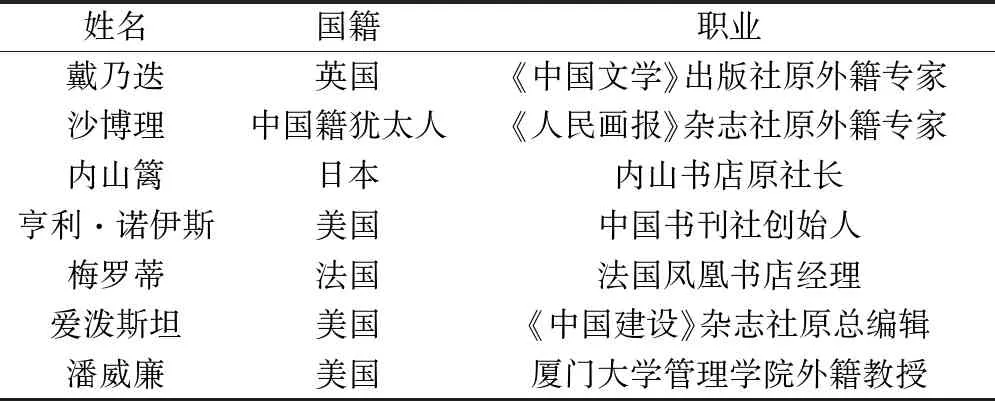

西方人看中国,不免会带有其所在地区所固有的价值观与话语系统,而从西方国家的政治体制、社会制度、文化意识等出发,将西方与中国进行横向比较,即为“他者”视角。在斯图亚特·霍尔的跨文化传播理论中,“他者”的意义被打上了表征不同文化内涵间差异的烙印。其作为一个与“自我”相对的概念,表征不同,他者的意义也便不尽相同。而纪录片作为一种影像媒介,即是文化输出的方式,亦为解读“他者”的文化手段[2]。1949年新中国成立伊始,我们面临着如何向国际世界展现中国面貌与中国精神的难题。在新中国成立了的七十余年,回顾我国日新月异的历史变革,“看”中国的视角也变得复合而多元。在中国的文化价值观走向世界的同时,面对着不同的文化“他者”。阐述中国的发展,需要具备历史纵深感;而记录新时代的中国,则必须了解新中国的历史。其中“他者”作为主体自我形象建构的要素,即作为赋予主体意义的个人或团体,同时也帮助着主体选取某种世界观并且映射出其位置所处何处[3]。纪录片《中国封面》巧妙地选取“他者”视点来作为观察中国发展进程的切入点,别出心裁地借助《今日中国》《人民中国》杂志中来自距离中国千余公里外的墨西哥、日本、美国等海外读者的视角进行深度访谈,搭配杂志封面所展现的既“硬核”又“柔软”的画面,从“他者”视角出发来看待历史长廊中的中国发展。(见表1:纪录片《中国封面》中“他者”身份统计表)

尼卡诺尔作为《中国建设》杂志在墨西哥城的忠实读者,对杂志中一篇关于长征的文章印象深刻。文章中,中国工农红军长达两年的战略转移活动最终以历史性的成功告终,红军坚韧不拔的精神深深触动着年轻时期的尼卡诺尔,“中国共产党如同巨人安泰②,每当被对手扼住喉咙之际,总会迸发出反败为胜的神力,因为他们总是与人民站在一起”[4]。万里长征故事就这样在这位海外读者眼中成为了“中国的革命军队在20世纪30年代的壮举”。其实,最早向全世界报道中国工农红军长征的报告文学作品,是1937年由美国记者斯诺在延安实地采访后所撰写的《红星照耀中国》。其书一经出版便轰动海外,先后被译成多种文字而广为流传。中国红军的英勇斗争,成为整个殖民地世界劳动人民的榜样。随后的四十年间,专注于中国问题研究领域的学者迪克·威尔逊又分别出版了《长征:中国共产党求生存的史诗》和《毛泽东的长征》两本著作。威尔逊在书中不断强调:“长征是生存的史诗,已经在各大洲成为一种象征,人类只要有决心和毅力就能达到自己的目的”[5]。伴随着中国杂志飘扬过海,越来越多的“文化他者”得以用自己的视点去“看”中国。在早期《中国建设》《人民中国》此类外宣杂志的报道与传播下,红军二万五千里长征正对国际世界产生着广泛影响,为海外读者认识和理解中国共产党、中国人民和中国精神打开了一扇窗户。

表1 纪录片《中国封面》中“他者”身份统计表

黑格尔认为,“如果没有他者的承认,人类的意识是不可能认识到自身的”。海外读者用自己的视点在观察着中国,了解着中国。实际上,这种“他者”的文化视角渐渐地也将他们与中国紧密联系起来[6],让这些海外读者不仅是“意识”与“反思”的主体,也可衍生为国家形象的建构要素之一。家住日本山梨县的神功寺敬将《人民中国》杂志视为每日的必须工作。在1949年中华人民共和国建国后至1972年中日邦交正常化的二十余年时间内,中日两国之间没有外交关系,两国虽为一衣带水的领邦,但却仅能依靠民间交流作为了解对方的主要途径。时任中国红十字会首席代表廖承志也曾在会谈时指出:“我们把一切爱好和平的日本人民看作是自己的朋友,把他们和吉田政府③区别开来”[7]。在此阶段的“民间外交”,很大程度上是官方外交的一种变形,背后蕴藏着两国政府和政治家不断试探对方意图,努力推动两国关系正常化的用意。依据影片中“他者”意义的演变谱系,“他者”的观察视点不仅仅是个体与中华文化产生互动的“自我”确认,同时还是经由个体进入到族群和国家层面的文化传递。而在中日没有建交的日子里,《人民中国》杂志搭建起了传递中国声音的桥梁,成为日本读者获取中国信息的主要途径。

二、自我陈述的文化传达:从现实的维度看中国

自马可·波罗开始的“遥远的东方想象”,西方对中国一直存在着觊觎、妒羡、傲慢和偏见等多种心态。“在凝视与形象之间,观众面对着众多机制运作而产生之‘他们的’历史形象再现,如此这般中国的经验被轻易抹杀掉了。”[8]在黑格尔的逻辑中,重点考察了二元对立中的某物自身(即自我)与他者的关系。其认为,“在对立物中,有差别之物并不是一般的他物,而是与它正相反的他物,每一方面只有在它与另一方面的联系中才能获得它自己的本质规定。”[9]而“自我”与“他者”的联结,则视为“同者”与“他者”关系的具体表现。

“自我陈述者”在传播学的跨文化研究视域中占据举足轻重的位置,作为中华文化对外传播的本体陈述者,更需要立足脚下,从现实的维度看中国。纵观人类文明的社会建构活动,社会建构的过程根据对社会世界的诠释展开延伸,从而生产出社会现实。正如皮特·伯格和托马斯 ·卢克曼所言,社会建构的制度与合法化意指一个辩证持续的进程,即“社会是人主观意义上的建构结果”。[10]人类若想获得客观的现实实质,还需要以社会创造者的自我视角出发。在中华文化国际传达的道路上,自我陈述者作为社会建构的主体必不可少。其作为知识组构的生产对象,亦为文化传送的叙事主体,是消解跨文化传播之中“巴别塔”的中坚力量。在纪录片《中国封面》中,编导则选取了多位文化事业工作者作为影片的自我陈述主体,进而从现实的维度看中国。(见表2:纪录片《中国封面》里“自我陈述者”角色统计表)

中华文明的对外传播事业是我国进军文化强国的历史使命和现实要求,其中自我陈述者的使命旨在客观实在地呈现一个正在发展前进的良好国家形象。而自我陈述的视点,则意在将“中国形象”和“中国故事”的国际传播变被动为主动,在跨文本寻找共通的诉求,共同将“中国”带入世界叙事。[11]在纪录片《中国封面》中,《人民画报》杂志原副总编丁聪作为出场的首位自我叙述者,将观众视点聚焦于1952年创刊伊始至1957年之间编辑部所经历的现实生活。据丁聪所述,当时的中国正处于建设初期,工业基础薄弱,但是工人的脸上依然洋溢着坚毅和自信,展现出一个充满希望的国家形象。处在发展初期的中国虽然经济基础、文化习俗、社会制度均与西方有众多差异,但民众对于向善、求美,追求人生幸福的愿景是共通的。[12]

随后,在对《人民画报》杂志采访中心主任段崴与原高级编辑孙桂琴的访谈中,其自我陈述的过程并没有回避杂志社早期的现实问题。《人民画报》创刊伊始,作为纪实图片类杂志因为物资紧缺而少有彩色胶卷。杂志第一期共用了386张照片,其中却仅有4张照片为自然彩色片。一般而言,“自我陈述”被认为是带有讲述的“滤镜”或是精神的“美颜”,是对描述对象的理想化叙事或是“超我”的显现。[13]而在纪录片《中国封面》中,自我陈述者敢于直面现实问题,实事求是,通过他们的陈述向世界客观公正地呈现出建国初期真实的中国风貌。这符合中华文化对外传播的历史使命与现实要求,即呈现一个客观实在的发展中国家形象。

表2 纪录片《中国封面》里“自我陈述者”角色统计表

纪录片《中国封面》从现实维度看中国,其自我陈述者的“现实”视角不仅关注现实问题,同时也留意新中国在新时代里的现实成长与发展。影片中介绍《人民中国》杂志部分的自我叙述者选取了《人民中国》原摄影师刘世昭与原记者沈兴大进行聚焦,他们关于大运河的系列报道在国内和国际均引起不小的反响。从历史上来看,大运河早在明代便被写入《漕运通志》、《漕河图志》等志书。作为“南粮北运”的重要通道,发展至今仍担负着 “北煤南运”、“南水北调” 的重要功能,同时也彰显着民族身份与文化认同。截至影片上映,最新一期《人民中国》杂志已付梓印刷,其封面是亚洲文明对话大会。“亚洲文明交流互鉴与命运共同体”主题更是我们自我叙述者所引导的与国际他者协同共商议事的新开始。回顾现实维度之下我们民族的自我叙述视点,我们需要用自己的声音去传递自己的文化,同时也需要用自己的观点去证明自己的发展。

三、中介人身份的文化表征:从全球的维度看中国

在考量“他者”与“自我”的关系时,二者并非绝对对立,在一定条件下可以互相转化。对此,交际学理论家大卫·卡坦提出了“文化中介人”的概念,即指“掌握两种不同文化的社会知识、科技信息、社交能力以及具备灵活转换文化定向能力的中介者”[14]。他们的身份往往游离于“他者”与“自我叙述者”之间,既来源于不同的文化背景,却又有着与“自我叙述者”类似的观察视点,具有高度的文化敏感性及理解和创造文化框架的能力,是构成中国文化海外传播里不可或缺的重要元素。纪录片《中国封面》不同于以往的《大国重器》、《超级工程》等“大部分运用国人视角讲述中国智慧”类型的外宣纪录片,也不同于以《中国面临的挑战》为代表的“大量运用西方人视角观察中国发展现状”类型的影片,而是选取了一批与中华文化密不可分的异国友人作为文化输出的“中介人”,以文字与图像作为文化表征,站在全球的视角维度看中国的改革与变迁,以独特的视角传递最真实的中国声音,从而消解传播中的“巴别塔”。(见表3:纪录片《中国封面》里“中介人”角色统计表)

表3 纪录片《中国封面》里“中介人”角色统计表

(一)文字表征

文化总是与社会中的角色意义绑合在一起,从而让受众感受到文化的表征。文字作为一种抽象媒介,对于文本世界的建构与表达具备着特殊的地位。受众在通过阅读文本的形象建构后,脑海中得以汇聚出对于文字符号所描摹出的意义载体,进而完成对于陌生事物的概念认知。[15]在纪录片《中国封面》中,讲述了戴乃迭与中国结缘的故事。1934年,英国学者戴乃迭与同在牛津大学求学的杨宪益结缘,并将婚后的大部分时光奉献给了中国文学对外翻译事业。建国初期,中华文化海外传播的基本表征方式是文字。其中“四大名著”作为中华文化的瑰宝,承载着传递中国声音的希冀。戴乃迭与丈夫杨宪益用二十六年时间,共同把《红楼梦》翻译给世界读者,作为最早出版的《红楼梦》英文全译本之一,开启了海外读者通过不同语言的文字了解中国文学的大门。

文本作为建构“他者”的有效路径,在消除有关东方的刻板印象亦需要借助文字的形式表现。[16]但是对于古典文学的翻译,需要深厚的古文功底,对普通国人而言尚且具有一定难度,更何况对以汉语为第二语言的戴乃迭而言更是难上加难。然而在中国生活了六十六年的戴乃迭既了解英国文化的切入点,又明白中国文化的精髓所在,翻译的作品往往基于原著,却又适当作出适合海外文化的改良。在戴乃迭的译著作品中,处理中国文化专有项的问题时往往采用四个策略,即直译、增译解释法、加注法与删除法。其中,直译一般用在保留原文表达方式且不会给译文带来理解障碍的情况下,而后三种方法,则是专门用来应对较为棘手的文化专有项。戴乃迭曾谈到,对付外国读者不好理解的文化元素有三种方法,“一是在文中加上一些原文中没有的词,二是加脚注,再就是不用这个具体的典故,尽力创造出适合这种场合的气氛来”[17]。随后,《人民画报》社原英语专家沙博理将中国古典三大名著《水浒传》《三国演义》《西游记》陆续翻译出版并分享给世界。同时他还翻译了《新儿女英雄传》,成为新中国第一本在美国出版的红色小说。沙博理以“中介人”的身份将具有中国特色的“红色文化”进行全球化,也寓意着中国翻译事业步入新的高峰。

文字的重要作用就是建构思想,而思想的结果往往是认知和概念的产生。文字作为中华文化的载体,在中国跨文化价值观的传达之间延续至今。伴随中国精品文化“走出去”战略的逐年实施,我国翻译事业也呈现出由输入型翻译向输出型翻译的转型。[18]中国文化对外传播战略任务的落实,得益于外籍译者将中国文学推向西方世界的辛勤付出,同时也离不开一批作为构建中国与海外文化交流的“中介人”的助力。其中,东京第一家中文书店的现任社长内山深持续关注当代中国的文学作品,希望通过文字将“三代中国人的想法,还有生活情况介绍给日本人,努力让中日两国能对彼此有一个正确的认知”;位于美国芝加哥的中国书刊社经理亨利·诺伊斯50年间不断从中国进口书籍,希望让其他人通过文字阅读形成自己对中国的看法;而法国凤凰书店作为中国文学欧洲之旅的第一站,掌舵人梅罗蒂不仅将莫言、余华、迟子建等当代中国作家的作品引入书店,同时还积极展开汉字兴趣教学。如今在世界的任何一个角落都可以阅读到中国的文学作品。在文字的传播中,中国对外出版的优秀文学作品是当下新时代最强劲的脉动,也可视为对于新时代最精准的注解,进而成为国际社会了解新时代中国的读本。

(二)图像表征

根据雷蒙·威廉斯的考证,“图像”早期的含义发生于对他者的凝视中,其概念在16世纪延伸到心智层面,亦发生于感觉、知觉、经验的交互作用。[19]然而这些并不是简单地“看”,也可能来源于作为修辞的表征,通过符号、图像、话语等激发听众的想象。“图像”的概念史表明,人们免不了站在主体的视角去看待客体事物。[20]然而在纪录片《中国封面》中,编导则借用“中介人”的观察视角将中国文化进行图像表征。

1915年,爱泼斯坦出生在波兰华沙,随后跟随父母来到中国,十八岁开始加入中国革命工作。自1937年起,他担任美国合众社记者报道中国军民痛击日本侵略者的事迹。七年后,爱泼斯坦作为“保卫中国同盟”《新闻通讯》的记者,开始向世界介绍中国各界抗战的真实新闻。在延安,爱泼斯坦深入了解了共产党人的日常生活,并用摄影机纪录了此时的中国青年战士的活泼一面,展示中国青年战士为抗战筹备做足充分应对外,闲暇时间也会聚在一起打排球放松,女兵合唱团演唱歌曲。爱泼斯坦的真实记录,向世界展现出了中国共产党人团结而不失个性,严肃而不失时尚,活泼而不失担当的另一面。同时,在延安时期他先后采访了毛泽东、朱德、周恩来等中共领导人,看到敌后的军民和民主政府“受了一种物质上的封锁与新闻上的封锁”。爱泼斯坦暗下决心尽一个记者的责任,“将所记录的真实图像披露给全世界,因为“这对全世界人民是有益的”。此外,他还拿到了毛泽东的画像、国歌《义勇军进行曲》的刻录版、《黄河大合唱》的刻录版以及在延安所拍摄的珍贵影像,先后途径印度与英国,最后抵达美国。在1949年10月1日新中国成立的这一天,爱泼斯坦在纽约时代广场带着自己的留声机播放新中国的国歌《义勇军进行曲》,高举着毛泽东主席的画像,向大洋彼岸仍充满敌意与不解的国家展示万象一新的中国风貌。事后,爱泼斯坦曾在回忆录中这样形容当时的新中国,“这是天堂,沐浴着朝气和曙光,青春美丽的乐园”[21]。

1952年《中国建设》正式创刊,爱泼斯坦受聘为执行主编。作为新闻记者出身的爱泼斯坦深知图像作为一种具象符号,对于事物形象的表征能力胜于文字,一开始便对杂志的图片工作给予高度重视,尤其是彩色封面、封底及画页。为此,《中国建设》编辑部专门成立了“彩色委员会”专司其事,由执行编辑兼顾问的爱泼斯坦负责,每张版面图片都要经过委员会的精心筹划和慎重摘选。[22]在爱泼斯坦的带领下,《中国建设》杂志时常刊登反映中国人民日常生活的精美图片。在致力于用图片塑造刊物性格形象的同时,也使得西方国家读者从中获得对中国的正确认识。爱泼斯坦作为一个经历了新中国成立的外国人而言,观察中国的视角是独特的。其所代表的一批“中介人”的视角,切身体会过中国所经历的甘苦、考验和最终的胜利。他们是通过图像表征将新中国放置于国际社会中,以纵观整个世界的风云变幻,他们改变着身边人对于中国的认知,同样也温暖着中国面向世界。

当今世界处在百年未有之大变局,“中心与边缘”及“西方与非西方”的形象谱系非但没有得到消解,反倒因为全球化使得软权力大行其道,强化了国家形象的权力支配导向。对此,我国渴望在国际社会的对话交往中消解“视野剩余”,消解传播中的“巴别塔”以向国际社会塑造良好形象,具有举足轻重的现实意义。本研究选取央视纪录频道与中国外文局联合制作的纪录片《中国封面》作为范本,借影片中极具代表性的杂志封面并将其作为对外传播的文化表征,探究了在历史、现实、全球三个维度下中国国家形象国际传播的指向对话性。同时,将影片中的“他者”、“自我陈述者”、“文化中介者”的身份视角作为“看中国”的视点,使得传统抽象化的“我们”与“他们”得以转向具象。基于此,聚焦于纪录片《中国封面》如何在主体与他者间的交往中拥有自我表征的能力、中国如何在世界文明进程中传播中华文化、传递着中国声音,又是如何呈现出独特而感性的历史文化与国族精神,成为本研究所关注的题中应有之义。

注释:

①巴别塔,又称巴比伦塔。相传于公元前310年,新巴比伦王国的国王尼布甲尼撒二世主持修建了一座直达天庭的高塔,以显示世间人类的团结与力量。此塔惊动天庭,上帝担心自己的权威受到威胁,便施法打乱了人们的语言,使他们的情感交流出现障碍,自此误解、猜疑不断产生。文中所借用巴别塔的概念,喻指跨文化传播中的不同文明间存在的隔阂与障碍。

②安泰是希腊神话中的巨人,此处比喻中国共产党百折不屈的顽强生命力。

③吉田政权诞生于战后初期百废待兴的动荡年代,时任日本首相吉田茂在日本侵华期间一直要求对中国采取强硬手段,认为日本对于东三省,对于伪满应该拥有比英国在埃及更为特殊的权利。