乡村治理现代化的现实困境、溯源及对策

2021-03-24李超龙周昌仕

李超龙 周昌仕

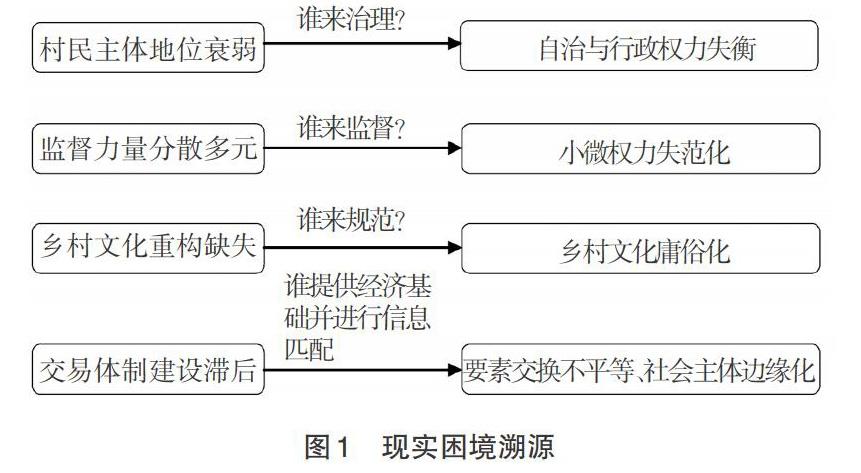

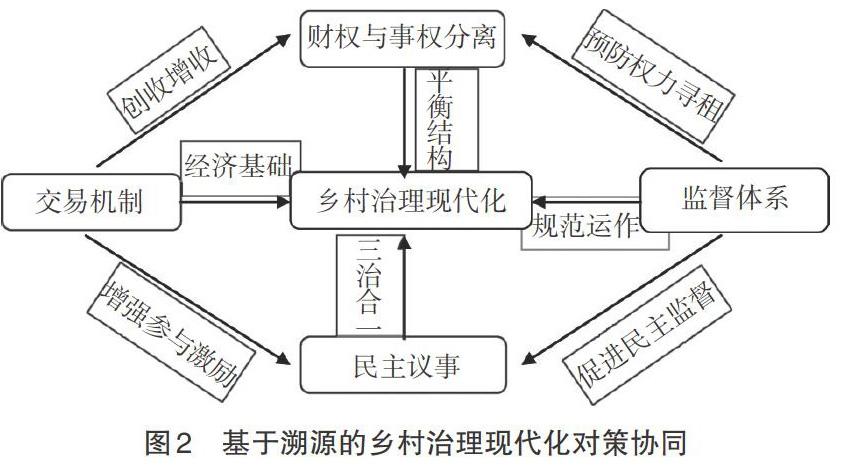

摘 要:乡村治理现代化的多元理性使其面临前所未有的复杂性,需要在治理体制建设、治理需求匹配、城乡平等、乡村文化耦合等方面协同共进。乡村治理结构失衡、小微权力失范化、文化庸俗化、社会主体边缘化现实困境制约了乡村治理现代化的实现,基于政策问题构建理论溯源发现村民主体地位衰弱、监督力量分散多元、乡村文化重构缺失、交易体制建设滞后是造成困境的根源。为促进治理现代化,需要探索财权与事权的深度分离、完善村级民主议事制度、构建无缝衔接的监督体系、建立城乡联动交易机制。

关键词:乡村治理现代化;现实困境;溯源;对策

中图分类号 F323文献标识码 A文章编号 1007-7731(2021)04-0001-05

Abstract: The multiple rationality of rural governance modernization makes it face unprecedented complexity. It needs to cooperate in governance system construction, governance demand matching, urban-rural equality, rural cultural coupling and so on. Rural governance structure imbalance, small and micro power anomie, cultural vulgarization, marginalization of social subject restrict the realization of rural governance modernization. Based on the theory of policy construction, the weakness of villager′s main body status, the decentralization and diversity of supervision power, the lack of rural cultural restructuring and the lag of transaction system construction are the root causes of the dilemma. In order to promote the modernization of governance, we need to explore the deep separation of financial power and administrative power, improve the Democratic deliberative system at the village level, build a seamless supervision system, and establish a linkage transaction mechanism between urban and rural areas.

Key words: Modernization of rural governance; Realistic dilemma; Source tracing; Countermeasures

1 引言

如何围绕“五位一体”总体布局与“三治合一”实现乡村治理现代化这一命题拥有多种理性基础,这使其自提出伊始便天生带有多元协同的基因,要求乡村治理必须在治理体制建设、治理需求匹配、城乡平等、乡村文化耦合等方面实现整体协同发展。治理体制方面,要“建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的现代乡村社会治理体制”,以保障治理有效地实现。有效意味着效率与效能[1],但现代国家权利与基层自治权利关系的失范和失序[2]、村两委对上级政府依赖[3]、社会组织的缺位[4]、村民弱势状态与“搭便车”心理[5]、村干部“经济人”一面膨胀[2]、精准扶贫与乡村振兴难以科学匹配[6]等削弱了治理体制的效能与效率。治理需求匹配方面,当前行政主导的弱合作、公私合作和协作政府3种模式在匹配乡村治理需求方面都存在失准问题,需要重塑政府协调者角色并强化基层党组织的领导力[7],同时推广有效协同的组织形式,如汉阴县“321”、凤冈县“四直为民”治理模式[8-9]。城乡平等方面,长期发展中城乡经济社会二元性所造成的不平等交换等问题,要求增强城乡产业、要素的互动[10],建立要素功能完备、要素市场统一、主体权利对等的城乡要素交换机制[11]。乡村文化耦合方面,乡规民约是乡村文化的重要表现形式,其有效实施可以促进乡村治理各主体之间、治理机制之间、治理工具之间的耦合,有效降低乡村治理的治理成本,是一种与法制相配合的德性之治[12-13]。但农村本体性价值的衰弱导致的协作主体协作效率低下、协作原则熵增、协作动力不足问题,需要在乡村文化方面重塑协作治理的价值逻辑[14]。

乡村治理现代化的多元理性使其面临前所未有的复杂性,对其的研究难免陷入“头疼医头”的窠臼。为此,本研究通过对乡村治理的系统整体思考,以期解析乡村治理现代化面临的现实困境并溯源开出“标本兼治”的良方。

2 乡村治理现代化的现实困境

2.1 治理结构双失衡 充满活力是治理现代化的必要条件,但政治与经济的雙失衡使得村民自治的主体性、积极性难以发挥,乡村治理活力不足。一是传统垂直型官僚制行政权与乡村自治权利协作失衡:虽然存在乡镇行政资源有限的客观原因,但村自治组织的行政化、村干部与乡镇政府的相互依赖、村民对村干部的信任危机、小微权利的任性寻租都或多或少指向这纵向一体化的传统官僚制管理模式。领导与被领导的思想似乎仍然植根于广大基层干部的思想之中,治理中协同与服务理念并未得到强化,基层行政权与自治权协作亟待规范化。二是城乡要素不平等交换的城乡发展失衡:资金、人才、技术向城市的聚集、农民报酬与贡献的偏离[11]、巨额土地转让资金分配不均等都指向城乡要素交换的不平等。虽然目前的宅基地与承包用地“三权分置”等产权制度逐步完善强化了要素功能,公共资源也加大了向乡村倾斜力度,但生产率高的城市资本、管理、技术等强要素依然控制着讨价还价的能力[11],农村要素市场与要素的专业性都有待进一步完善。

2.2 小微权力失范化 一方面存在小微权力垄断,村干部掌握了较多的经济资源分配权,如集体经济收益分配、支农惠农补贴资格申报等权利,同时又是乡镇行政权力的执行力量,在乡土人情氛围浓厚的乡村,村干部是村民轻易不会得罪、甚至在“非规范性互动”[5]中要去讨好的对象。另一方面,由于党务财务村务公开制度贯彻不彻底或流于形式无人解说等,村干部与村民之间实际上存在高信息不对成性,为村干部进行“选择性治理”与“自由裁量”提供了空间。随着新农村与乡村振兴战略的实施,巨额资金的涌入滋生了大量的贪腐。2019年6月26日审计署第3号公告公布了179个县惠农补贴资金审计结果,179个县绝大多数都存在部分补贴资金被骗取、套取或违规使用等问题。

2.3 乡村文化庸俗化 2019年,我国常住人口城镇化率为60.60%,处于城镇化发展的中期。城镇化使现代生活、生产方式在乡村广泛传播,差序化社会中广大农民为各种现代文明元素所吸引转移到第二、第三产业,为我国经济发展贡献了极为宝贵的人口红利。与此同时,传统乡村社会尊老爱幼、邻里互助等传统习俗或被制度经济学者称为“共同知识”的文化传统,并未很好地保存下来。这些优良传统的衰弱,所代替的是市场经济中的“经济人”假设与竞争理念,冷漠与自私横行使农民之间、干群之间,“信任赤字”不断扩大。在利益的寻求中乡土人情逐渐失势,村民主体处于原子化的分散状态[5]。由于村民主体的效用难以量化,统一各村民主体的需求本就格外困难,加上缺乏一套统一完整的价值目标与准则[14],治理有效难以实现。

2.4 社会主体边缘化 职业分化使拥有不同要素禀赋的农民群体处于马斯洛需求层次的不同阶段,产生对乡村治理的多样化需求,这种多元需求与现实的矛盾正是乡村动态发展的不竭动力。为回应多样化需求,乡村自治组织应该“广开言路”倾听群众心声,但村干部“非官非民”的模糊身份、规则意识欠缺的乡土人情、监督建议成本高昂等使村民裹足不前,亟须一种协调沟通治理主客体的组织或机制。社会组织具有化解社会矛盾、培育村民参与合作意识、增强村民主体性的特殊作用,同时也是一种有效的诉求表达渠道[15]。但长期以来内生自治组织多为村委会或者集体经济组织附属,外生且独立性较高的社会组织较少[15],村民参与积极性不高。市场主体因为利益补偿有限或难以获取乡村需求信息进行针对性服务,乡村急需的现代服务理念与知识难以在乡村传播。社会组织及市场主体处于较为边缘化的地位,治理协同缺乏正激励。

3 对现实困境的溯源思考

邓恩认为问题构建是由问题搜寻(problem search)、问题界定(problem definition)、问题详述(Problem specification)、问题感知(problem sensing)4个相互联系的步骤构成。通过感知问题情势,构建元问题、实际问题与正式问题,可以预防第3类错误的发生。假设乡村治理面临的现实困境是较为正式的问题溯源寻找其背后的实际问题,可以明晰造成困境的根源,提升对策、建议的准确性。实际问题如图1所示。

3.1 村民主体地位衰弱 村民自治制度作为我国基层民主的基本保障,村民即是治理客体也是委托人[16],天然具有治理与监督主体地位。但在实践中,村民治理与监督主体地位基本丧失,自治权力为精英俘获:一方面,由于城乡二元发展中的“极化效应”促使资本、人才与技术向要素回报率高的城市聚集,农村空心化问题严重。同时,集体事务分配到每家每户的显性利益微薄而参与成本高昂。另一方面,由于村民相对处于弱势地位且缺乏救济渠道,村民监督在物质与精神上都成本高昂。如一些侵权事件中,从发现侵害其利益的违法违规到搜寻证据再到发起权利保护,村民个体往往难以找到有效的救济方式只能放下主业不断上访。最后,村干部的选拔往往是采用“双强”的标准,村干部掌握了大量的政策信息与经济权益分配权,俨然成为老幼组成的乡村主体中的精英。

3.2 监督力量分散多元 村务监督制度体系大体由“三公开”制度、财务内控制度、党内监督、村监督委员会、民主理财小组监督、上级行政机关监督、审计监督、群众监督(村民会议)8种相互弱联系的制度构成。监督主体数量众多貌似力量强大,但分属不同的领域力量分散很难形成相互耦合、优势互补的监督体系。村务、财务公开制度降低了监督成本,但一方面要在公开内容、时间、形式上更为“接地气”并普及村民簡单财务;一方面仍需提高群众参与的积极性。上级行政机构监督中,由于乡镇与村之间相互依赖,其独立性备受质疑。群众监督由于监督成本大于监督利益,“搭便车”现象时有发生[5]。党内监督往往能发挥较好的作用,但从近几年基层腐败窝案频发的状况来看,仍有待提高。村民监督委员会权责并不对等且内容局限[17],民主理财小组监督虽然由于“签字权”制衡能较好地介入到财务流程当中得到了较好的应用,但能否严格遵循“回避”制度、加强财务培训保证其独立性、专业性,能否在高“非规范性互动”[5]的人情社会适应更多、更复杂的财务活动需要接受考验。审计监督分为行政型审计与社会审计,两者都属于典型事后监督。

3.3 乡村文化重构缺失 现代文明提倡个性解放,优秀传统价值与文化在现代化与城镇化浪潮中几近解体,遑论用来指导乡村治理。许多承载优秀传统文化的历史建筑、文化遗产等物质符号,要么年久失修功能丧失,要么在城镇化过程中悄然湮灭。此时,现代的法制与规则意识本该强势补位,逆转价值与规则缺失的尴尬局面,但受限于我国农村发展水平与治理水平等并未取得较好效果。村规民约能够激发村民创造性与积极性的准制度作用也并未得到重视。2019年,我国常住人口城镇化率为60.60%,已提前完成十三五规划纲要中制定的2020年常住人口城镇化率60%的目标,但由于地区发展的不平衡且距离发达国家的90%左右的城镇化率仍有很大差距。新时代城镇化需要加强乡村文化在精神层、物质层与制度层的重构,降低乡村治理成本。

3.4 交易机制建设滞后 乡村振兴等制度创新释放了乡村多元治理需求,但交易机制相比旺盛需求而言仍然滞后。一方面,“空心化”导致农村缺乏专业人才,无法对商品与服务质量、供求等信息进行较为全面的调查,谈判议价能力较弱;另一方面,城乡之间高信息不对称削弱了农村商品与要素的价值,也无助于社会主体获取乡村治理需求。质量兴农战略一定程度上缓解了农村的弱势地位,但对信息的强调依然不足。信息是重要的生产要素,只有精准匹配各种需求信息才能使城乡之间深度融合并降低各社会主体参与乡村治理的交易成本。城镇化催生了土地财政,城市寸土寸金难以为农产品与农村生产要素的交易提供交易场所,交易难以形成规模且阻碍要素的自由流动。

4 基于溯源的对策协同

进一步对实际问题进行分析发现其涉及政治、经济多方面,很难在单独某一个领域找到解决之道,需要多种对策的协同,如图2所示。

4.1 探索财权与事权深度分离 行政权与自治权协作失衡,本质上是财权与事权的失衡:一方面自农业税改革后,乡村缺乏财政资源,即使有集体事务的决策权也难以提供财务支持,这促使了村两委的行政化;另一方面,乡村政策 “大水漫灌”一定程度上强化了农村的“等靠要”思想,不利于自治能力的培养。乡村治理的现代化应是事权向农村集中、财权适度行政集中且多元金融主体补充的局面。事权向农村集中方面,行政机关应满足于自身的指导、审核与监督角色将决策尽可能多的下放给村集体。为此应做到以下3点:(1)做好乡镇统筹发展规划的同时,制定负面清单,法无禁止则可自议;(2)完善法律法规,加强对村一级的法律救济,探索行政复议制度形式在村委的适用性与可行性;(3)探索项目申报制深入农村“最后一公里”,加强县、乡、村联动指导农村进行项目申报。在财权的行政集中方面,财政是发挥农业农村公共属性和正外部性的基础[18]。现有涉农资金统筹极大了提升了资金使用的效率,但在官僚制条块分割的情况下,资金使用一味求稳且缺乏竞争[19]并未考虑农村的个性化需求,需要建立打破条条块块限制并建立以市场导向的使用机制[20]。为此,可坚持资金统筹的同时探索完善农村财政预算制度,实行限额内审核制并加大对村级项目申报的支持。在多金融主体补充方面,行政权要不断完善农村要素功能[11],鼓励信贷机构与私人资本进入农村拓宽资金来源,完善PPP等制度创新模式在农村的应用。

4.2 构建无缝衔接的监督体系 2019年6月发布的《关于加强和改进乡村治理的指导意见》提出建立健全小微权力监督制度,形成群众监督、村务监督委员会监督、上级部门监督和会计核算监督、审计监督等全程实时、多方联网的监督体系。委托代理问题主要由信息不对成问题产生,为实现全程实时、多方联网,需要保证信息传递过程无缝衔接且实现信息化,构建政府负责的、“权力监督权力”与“权利监督权力”协同[21]的监督体系:(1)实行乡党委负责制,避免监督体系“空心化”;(2)重新整合明确各监督机制的目标责任使其无缝衔接。如对村务监督委员会拓展监督对象实现治理主体与事项的全覆盖的探索[15];(3)完善村财务内控制度,全面准确反应农村经济活动事项,筑牢信息基础。加强对乡村财务进行信息化与人才建设,以减少“村财(乡)镇管”所带来对行政权的依赖并节约行政权的监管成本;(4)做好党务村务财务信息公开,丰富其内容与形式,做好信息传递。大力完善群众参与监督的各种渠道,如网络问政、信访等渠道;(5)建立纪委监察、审计、行政、财务等部门的信息共享机制,积极组织国家或社会审计部门以随机抽查的形式对农村进行财务审计。

4.3 积极完善村民主议事制度 乡村文化建设涵盖物质层、制度层与精神层,其重构并不是一个简单的“1+1=2”的过程,需要在乡村治理大框架中综合考量。农民自治意识的觉醒要求乡村文化建设应与村级议事制度相耦合,建立激励相容与规范高效的民主议事制度以提升农民参与激励与遵从度。首先,应积极完善“村民说事”等议事制度,使其常态化与正规化。以公共事务为导向引导农民群体就关心的事务进行讨论,并切实努力做出改变,如可就公共空间的建设进行讨论。其次,推动并创新农民参与方式。以互联网为创新平台,平时将村务以图文形式在公众号推广增进外出人员对家乡的了解,议事时作为议事与投票平台,并注意保护参与者隐私。再次,用“科学+民主+法治”武装农民大脑,在议事中以科学、民主、法治为评价准则。鼓励有技术有能力的职业农民发挥先锋示范作用并优先入党;村两委在事务表决中坚决维护民主制度,鼓励农民表达自身需求;建立普法宣传栏并邀请当地执法部门进行普法教育。最后,村规民约全覆盖背景下,村规民约不能流于形式,应印在纸上、留在心上,其修改与完善应作為村民议事的一项重要议程。可定期举办村规民约知识竞赛并奖励获胜者,发挥乡规民约社会化与移风易俗的作用。

4.4 建立城乡联动的交易机制 交易机制建设包括交易规则、交易场所、交易信息3个方面,以促进多元主体参与乡村建设并减少交易成本为基本价值导向。交易规则方面,主要指乡村生产要素的标准化建设,如为农畜产品健全市场安全准入准则并颁发合格证、为农村劳动力进行普惠性质的职业技能鉴定等。标准的建立可节约交易时间与成本又可为农产品走向品牌化、电商化、智能化奠定基础。交易场所方面,交易场所是市场准入、物流集散、信息匹配的重要场所。乡村治理有效的多元目标要求农村经济发展涵盖产品市场与生产要素市场。但目前交易市场大多以农贸批发市场为主,投资者很难获取农村劳动力与土地等其他生产要素交易信息。可建立综合性的农村要素与产品交易市场,严格市场准入并建立农村劳动力、土地等资源数据库提供咨询服务促进合同达成。交易信息方面,应着力加强城乡间需求信息的匹配,加强大数据等智能化形式为农村服务的能力,如引导电商去挖掘农村市场与潜力,如发挥乡村在生态与传统文化方面的比较优势满足城市居民休闲需求。

5 结语

在由传统管理向现代治理转变中,乡村的多元治理需求得到释放,农民权利意识与自治意识不断觉醒。乡村振兴的制度创新激发了农民的主动性、创造性与积极性,也使得乡村治理现代化面临的治理结构双失衡、小微权力失范化、乡村文化庸俗化、社会主体边缘化困境的解决更为紧迫。基于问题构建理论溯源发现村民主体地位衰弱、监督力量分散多元、文化重构缺失、交易机制建设滞后是造成乡村治理困境的重要原因。为促进乡村治理现代化,需要探索财权与事权分离、构建无缝连接监督体系、完善民主议事制度、建立城乡联动的交易机制4种对策的协同。

参考文献

[1]白雪娇.治理有效视阈下“微治理”的实践探索及其运转逻辑[J].广西大学学报(哲学社会科学版),2020,42(01):131-136.

[2]陈建平,胡卫卫,郑逸芳.农村基层小微权力腐败的发生机理及治理路径研究[J].河南社会科学,2016,24(05):25-31.

[3]殷民娥.多元与协同:构建新型乡村治理主体关系的路径选择[J].江淮论坛,2016(06):46-50.

[4]周少来.中国乡村治理结构转型研究——以基层腐败为切入点[J].理论学刊,2018(02):114-121.

[5]王林兵.我国农村基层反腐面临的挑战及应对策略的优化[J].新疆大学学报(哲学·人文社会科学版),2018,46(06):26-32.

[6]郑瑞强,赖运生,胡迎燕.深度贫困地区乡村振兴与精准扶贫协同推进策略优化研究[J].农林经济管理学报,2018,17(06):762-772.

[7]张立荣,朱天义.农村基层协同治理的需求匹配精准性研究[J].中国行政管理,2018(06):49-52.

[8]李博,杨朔.乡村振兴中“治理有效”的实践路径与制度创新——基于陕南汉阴县“321”乡村治理模式的分析[J].云南社会科学,2019(03):55-61,187.

[9]冉光仙,徐兴灵.“四直为民”:乡村振兴背景下村庄治理协同机制的探索[J].西南民族大学学报(人文社科版),2018,39(10):191-197.

[10]刘文浩,张毅.基于城乡协同的乡村治理路径[J].山西财经大学学报,2017,39(S2):48-49.

[11]曾小溪,汪三贵.城乡要素交换:从不平等到平等[J].中州学刊,2015(12):39-44.

[12]武靖茗.以乡规民约助力农村社会协同共治[J].人民论坛,2019(14):58-59.

[13]赖先进.发挥村规民约在社会治理中的耦合协同效应和作用[J].科学社会主义,2017(02):120-124.

[14]林莉.乡村价值演化与振兴:农村社区协同治理发展的内在伦理[J].新视野,2019(02):102-108.

[15]张照新,吴天龙.培育社会组织推进“以农民为中心”的乡村振兴战略[J].经济纵横,2019(01):29-35.

[16]唐敏,陈小爱.委托代理理论下乡村治理新体系建构——以南充市双龙桥村为例[J].现代农村科技,2019(06):7-8.

[17]卢福营,高健.村务监督委员会制度的局限与拓展——写在后陈村村务监督委员会诞生15周年之际[J].浙江社会科学,2019(07):66-72,157.

[18]肖卫东.财政支持乡村振兴:理论阐释与重要作用[J].理论学刊,2020(04):58-66.

[19]余鋒.基层治理中的条块关系及其行动逻辑*——基于云南省M县财政涉农资金整合的案例分析[J].云南行政学院学报,2020,22(04):54-60.

[20]侯小娜,李建民.新时代财政涉农资金整合政策演化与策略研究[J].河北学刊,2019,39(06):207-211.

[21]李玉才,唐鸣.从多元隔离到多元复合:村干部监督体系的优化路径研究[J].社会主义研究,2017(04):114-121.

(责编:张宏民)