克服慕课学习的困境:从简单知识分享模式到知识内化提升模式

2021-03-24阚维

阚维

摘 要:当前,高校大力发展包括慕课学习在内的在线教育,表面上看起来为学生获得知识提供了便利性和选择性,但是随着教师的离场,慕课学习能否内化为学生知识系统的一部分,是在线课程面临的核心挑战。本文以北京市某高校学生疫情期间选修慕课情况的问卷调查为基础,探讨慕课教学中的问题:基于简单的知识分享体系基础上的信息呈现,不能促进学生知识整合能力的提升。通过对所收集的数据的结构模型分析发现:尽管慕课这一学习方式在一定程度上弥补了师生空间和教学时间分离的问题,但是在教学活动中,学生所参加的讨论和分享,仅仅属于认知活动的表层行为,其信息综合、推理、判断过程才是决定认知结果的关键。参加慕课学习的学生如果不能完成知识的综合、分析、對比、迁移等一系列知识内化过程,包括慕课学习的在线学习对当前高校学生学习的作用十分有限。

关键词:知识内化;知识分享;慕课;知识整合能力

一、问题的提出

随着技术的迭代和高校对远程教学的重视,以网络为媒介的学习受到了越来越多的关注。传统的以教材这一静态媒介为依托、以测试来检验学习结果、以课堂面授为主要教学方式获得知识的教育路径一旦被彻底打破,未来的教育如何摆脱空间与时间的束缚?学生们如何凭借互联网的便利条件,充分利用网络连通知识(Connective Knowledge)的学习,弥补缺失课堂空间中师生、生生互动造成的知识获取困难。[1]过去近二十年的网络技术进步和长期技术沉淀催生出的当前各类在线课程学习,正在成为全球化背景下,传统学校教育的重要补充。尤其是新冠疫情发生以来,在线学习更是成为全球应对疫情下数十亿学子的可替代方案。网络成为人类迄今为止最大的教育改进尝试,以应对全球范围内采用社会隔离背景下的教育教学挑战。[2]自2005年以后,慕课的出现引起了全球教育的高度重视。作为一种打破传统教学资源和师生交互所具有的空间与时间有限性的全面开放课程,慕课自诞生后立即受到了教育界的推崇。全球知名大学纷纷建立慕课平台,中国的高校也积极加入其中,开始大规模建设慕课课程。

慕课以其开放性、交互性和优质性吸引了全球学习者的大规模参与。在疫情发生前,欧美等国研究者对于慕课的深度研究,已经逐步从早期关注学习者对课程内容的偏好[3][4]、学习频度与完成率的分析[5],逐步转向对学习者特征、学习者行为的分析,特别是对学习者的学习模式的研究[6]。尽管当前我国高校慕课的研究也随着对其全面实施而逐步深化,但是对于慕课的学习效果及慕课课程评价、教学策略评价等方面的研究较浅。[7]同时,就平台建构方式、互动交流模式等如何从传统教材逻辑、课堂逻辑,转向慕课大数据分析与学习分析,正成为当前研究主要关注的问题。[8]慕课学习过程中的学习机制与传统的课堂学习机制是否具有差异?慕课学习的结果是否优于传统课堂学习?对这些问题的探讨一直是慕课学习领域尚未深入研究的。传统的课堂教学是一种典型的有目的性的互动课堂(互动的程度不同,课堂的表现形式从单向灌输型到多向互动型),在师生和生生互动交流的基础上,教师通过对照、区分、融合等方式促进学生对结构性知识的理解,以此增进或促使学习者完成结构性知识的内化和迁移过程。[9]但是,慕课的出现明显打破了传统课堂教学的学习机制:慕课学习过程中,知识通过视频、图像、PPT等多种方式呈现,而教师的启发引导、师生互动等环节时间大大减少;参加慕课学习学生获取知识的途径多于传统课堂教学,同时与其他的学习者通过在线方式分享知识的机会在增多。

二、国内相关研究缺乏对慕课学习机制的揭示

目前国内对慕课认知特点的研究尚处在初期阶段。从欧美的研究中可以发现,在对多达1000多门慕课的研究进行追踪后,威尔曼的研究发现:加入慕课的美国高校学生和社会人士更加看重网上的交流和讨论。但是研究也发现互动频度增加的同时,慕课参加者对知识本身的结构性特征的了解程度却在下降。[10]根据戈瑞尔等人研究,个体在学习过程中的知识“内化”,是学习的核心特征。“内化”作为认知过程中的一个隐喻性概念,意味着学习者在“目标知识、前知识和迁移知识”三要素上的自我认识。[11]长期以来,研究者关注的知识内化过程,更多地发生在传统的课堂当中。学生的认知过程是在教师引导下将新知识套入一个进行自我认知参照的架构中,使所学知识得到对照、区分、整合等过程。国外相关的研究已经揭示了学习者的知识内化过程,即学生如果能够有明确的目标、注重新知识与前知识的紧密结合以及学习内容迁移等,在网络搜寻及讯息处理过程中,就能更好地判断与调整自己对相关讯息的理解。[12]这些研究都表明:学习者能否达到知识内化的要求,是影响网络学习成效的重要因素,而这种知识内化的过程需要教学引导方能学得。

但是,学习者在慕课学习过程中,是否也像课堂内的学习者一样,完成了类似的知识内化过程,目前尚没有充分的研究。从2012年开始,国内关于慕课的研究中出现了对教与学的关注,例如,一些研究提出了慕课中学习有关默会知识特征的问题[13];在慕课的学习者身上,体现了从单一的信息传递向多维度信息联结、从聚焦师生互动转向师生离场后的教学特征分析。[14]但是,对慕课教与学的层面的关注从总体上来看数量还远远不够,已有研究的深度也还有待挖掘。

本研究认为:在传统课堂教学过程中,师生处于同一教学空间内,并按照认知发展的时间顺序进行。但是,慕课的学习以超文本为教学信息的呈现方式,以网络为学习场地,改变了师生之间和生生之间在相同物理空间下的学习状态。由于学生在慕课学习过程中可以打破固定的学习时间,在很大程度上改变了学习者认知发展的时间顺序。学习者在学习过程中具有时间及空间上的不统一,使得以慕课方式进行学习的学生,其学习特征倾向于通过网络互动交流,同网络学习者、教师进行互动和分享。由此带来的核心问题是:慕课学习者的学习具有怎样的特征?本研究试图从知识内化的角度,以部分参加慕课学习的本科学生为研究样本,对其在学习过程中的认知特点进行分析。对于参加慕课学习的学生来说,在缺乏课堂这个时间、空间和内容学习合一的环境下,知识内化的过程是否完成了?以进一步了解:学生通过知识分享完成的慕课学习与传统课堂学习相比,其优势何在?知识分享过程中有哪些需要应对的问题,以进一步推动慕课的发展。

三、研究设计

本研究以北京市一所211高等院校高校的本科生必修课和研究生选修课《教学理论与实践》为个案。受疫情影响,原本正常线下开设的课程,改由通过同名称、同教学内容的慕课在春季学期中使用。该课程被多个年级使用,也由于其异步在线讨论系统,可以支持群体与个人的讨论,配合课程上的安排,选课学生较多。本研究进一步试图了解在此类替代课堂教学的慕课学习过程中,不同年级的学生、不同性别的学生在知识内化的多个维度中,是否有差别。

本研究参考了挪威奥斯陆大学斯托姆索和布雷顿等有关网络学习环境下,成人学习者知识内化过程的问卷(Questionnaire on Knowledge Internalization)[15],也从研究者本人以往的类似研究中取得参考。研究重点关注慕课学习者在“学习目标、主动分享、知识结构化、学习策略和知识迁移”五个方面的维度,编制本研究所使用的知识内化检验量表。本问卷调查使用里克特五点量表,对量表中每一题目均给出表示态度积极程度等级的5种备选评价(如“非常不符合”“部分不符合”“不确定”“有些符合”“完全符合”),并用1-5分别为答案计分。量表主要用来测量受试者在选修慕课课程《教学理论与实践》这一门比较典型的在线学习课程时,是否能够同样使用传统课堂学习中的强调的知识内化策略。

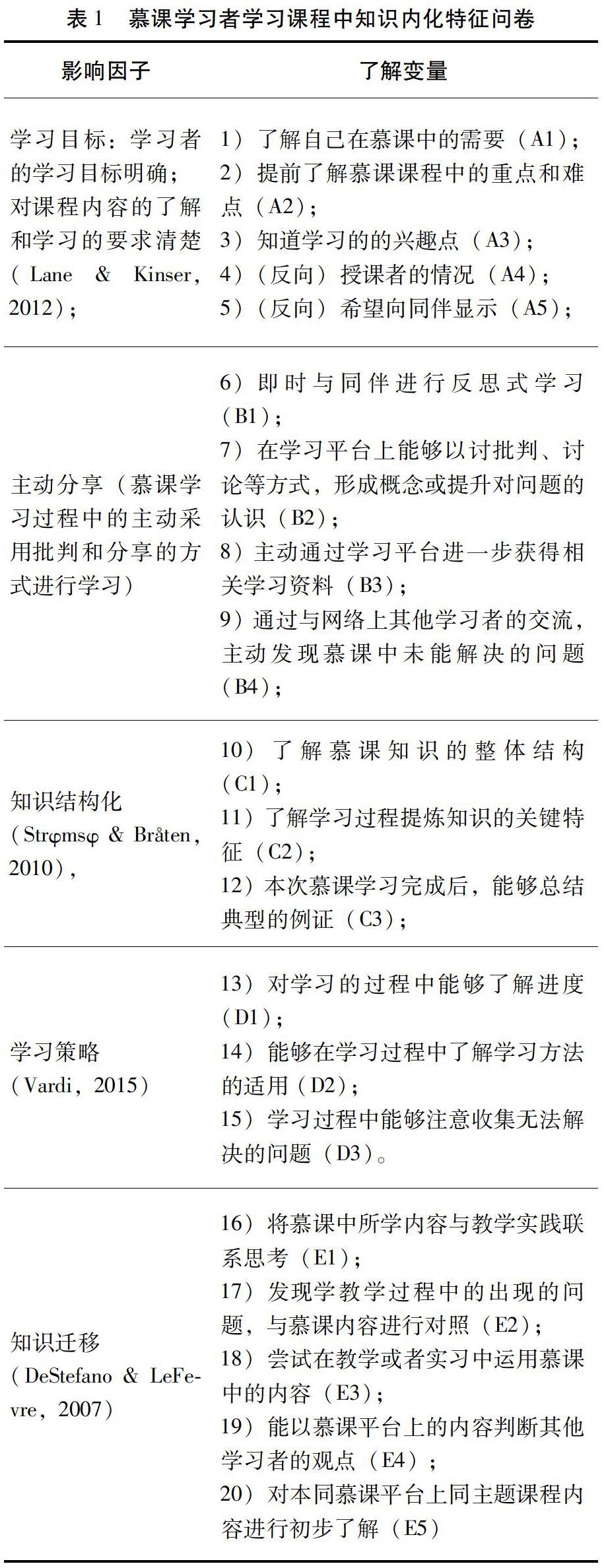

由于研究者设计的问卷题借鉴了国外相关的知识内化特征,为更好的用来调查我国高校学生疫情期间在慕课学习过程中是否体现出来的上述特征,研究者分析了问卷中涉及到知识内化分析框架的变量类型。使用SPSS21.0对问卷数据进行因子分析,用来确认知识内化的主要维度中,哪些是影响知识内化学习行为的潜在变量。探索性因子分析的KMO值為0.827,Bartlett值为1087.754,P值为0.000,输出的5个因子解释20个变量的累积百分比是67.451%。研究者因此将因子分别命名为“学习目标”“主动分享”“知识结构化”“学习策略运用”以及“知识迁移”五个因子,并将原始问卷中的其他的相关因素合并为“学习策略”和“知识迁移”两部分。合并后的问卷试测t值全部显著(P值小于0.05),表明在借鉴国外相关理论基础上形成的“知识内化角度理解高校学生慕课学习过程调查问卷”所设计的20道问卷调查题目均具有较好的鉴别度,所有题都能鉴别不同受访者在学习过程中体现出来的知识内化特征。由此,知识内化的特征体现在了五个与学习过程相关的因子:即学习目标、主动分享、知识结构化、学习策略和知识的迁移(见表1)。

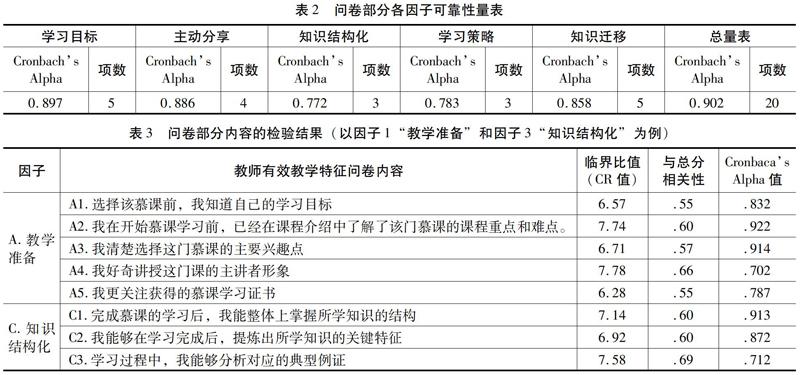

由于疫情期间样本采集有一定的难度,本研究采用问卷星的方式在网络上发放问卷,发放问卷112 份。收到反馈86份,依据反向计分题目以及全部题目的作答一致性等条件对比分析对问卷进行筛选,最终得到有效问卷79份,总问卷的有效率为70.5%。运用SPSS21.0 和Amos17.0 软件对问卷中的有效数据进行统计分析,以便检验表中系数是否存在内部一致性,结果如下表2所示。

以上包括问卷调查中有关主动分享、知识结构等五个因子在内的Alpha系数全高于0.77,此外,总量表的Alpha系数高于0.90,代表此问卷调查的可信度符合要求。因此,调查问卷通过了检验(见表3)。

四、问卷分析

1.不同年级的高校学生(样本覆盖了本科二年级和研究生院一年级的学生)在五个维度中,除了“知识迁移”方面达到显著差异,整体上未达到差异(t=69,p>0.05)。就各个因子而言,不同年级的高校学生在“学习目标”“主动分享”“知识结构”和“学习策略”四个方面的F值(分别为0.43、1.32、0.93、0.19,p>0.05)等都未达到显著。这表明:本科学生和研究生一年级学生做知识内化方面,差别并不大。这一分析的结果可以理解为:本科阶段的学生做慕课学习开始之前,并没有充分的利用网络资料,进行相关课程的学习经历。尤其是在主动分享方面,F值比较大,说明了在这一维度上,包括研究生在内,在慕课学习过程中,缺乏反思性学习、质疑和批判性学习过程中应该运用的环节。

2.不同学科背景(来自理科背景和文科背景)的学生在慕课学习过程中在整体上有明显差异(t=2.69,p<0.05)。来自文科和理科背景的高校学生在“主动分享”(t=2.73,p<0.05)和“学习策略”(t=2.88,p<0.05)两个方面差异最为明显。通过方差分析,上述不同学科背景的学生在“主动分享”“学习策略”的方差值为6.4%和8.7%,表示不同学科背景的学生做这两个层面的显著差异达到明显相关。比起理科学生,文科学生在学习过程中,能够提出质疑、批判和反思慕课的内容;相对而言,理科学生对于教学理论这一以理论阐释、案例补充的课程来说,较少地运用反思、批判、对比等方式进行学习。这与理科学生在课堂环境中的学习上趋近的。这也说明高校学生在慕课学习方面,并没有摆脱课堂学习过程中处于被动学习状态的特征。

除了学科差异外,在性别差异(高校的男生与女生)上,调查问卷结果显示在慕课学习过程中,同一年级男女学生在知识内化维度上,并未有显著差异;在各因子上也仅仅是“知识迁移”部分存在差异(F=1.05,p<0.05)。

五、结构方程模型的分析

结构方程模型是一种理解概念之间关系的统计方法。通过整合因子分析、路径分析和多重线性回归分析,加强对问题的深入探索和理解,潜在变量之间的关系正是可以通过结构模型求出。在本研究中,作为潜在变量的五个影响因子并不能直接无法直接测量的现象。通过对试测问卷的分析,获得有效课堂教学五个影响因子及对应的潜在变量,但是这些变量与因子之间的关系又如何呢?哪些因子的作用更为突出?

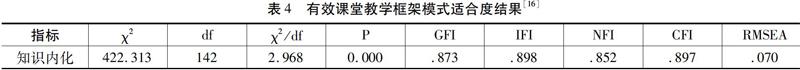

本研究使用主成份分析,直接用观察变量的线性组合的数值,形成一个综合变量。通过最大方差正交旋转后,获得的20个因素分析累计解释变异量为54.273%,各题在所属的因素构面中,因素负荷量皆大于0.5,同时在其他因素构面中则皆小于0.5,由此将慕课学习过程中的知识内化分成五个具有建构消毒的构面。表4即为模型检验与拟合优度的结果。

表4中数据显示,卡方对应的P值具有统计显著性,卡方与自由度之比略大于2(即χ2/df=2.968)。此外,CFI、NFI、IFI的值均接近于0.9,RMSEA值小于0.08,这几个指标符合模型检验与拟合优度的要求,反映了模型的拟合效果较好。为得到更理想的模型,研究者对模型进行修正,得到如下图1中的修正模型。

1.潜在变量之间的关系分析

潜在变量间的系数表示某一变量的变动引起其他变量变动的程度。如图1中,教学准备与师生互动因子之间的回归系数为0.79,表明教学准备到位,才能有较好的师生互动。

2.潜在变量与观测变量之间的关系分析

A.学习目标与观测变量之间的关系。从学习目标来看,高校学生在了解慕课课程的学习目标系数最大(0.72),知道慕课的重点和难点(0.72),了解自己的兴趣点(0.68))等。以上说明高校学生在慕课学习开始后,在学习目标方面有较好的理解。这与慕课在网络上有较好的介绍,也说明了高校学生做学习目标了解上比较重视。

B.学习过程与观测变量之间的关系。学习过程仍是最重要的关系(0.81),而立足分享的网络平台教学来说,利用平台交流、相互进行讨论对于慕课学习过程中知识内化来说,具有重要意义。

C.知识结构化与观测变量之间的关系。了解知识的整体结构、知识的关键特征等方面,具有较大的系数(分别为:0.71、0.78)。

D.知识迁移与观测变量之间的关系。发现前知识中的问题系数最大(0.71),其次是运用相应的例证等方面也有较大的系数。

E.学习策略与观测变量之间的关系。及时对教学进行反思、经常与同学进行交流的系数达到最大(0.79),说明二者对知识内化的因素有显著影响。

六、研究结论

知识内化模型得到验证后,就可对高校学生在慕课学习过程中体现知识内化特征的学习方法展开分析。慕课学习过程中的知识内化特征由三级指标构成:其中通过对高校学生完成反馈后的形成的各个观测变量的结果,计算得出三级指标;上述模型中形成的影响因子指数作为二级指标;同时,按照各因子内单项指数相加再取简单算术平均数的原则,通过影响因子指数计算出的加权算术平均数即为慕课学习中的知识内化标准则。根据加权算数平均数,研究者将影响高校学生慕课学习过程中知识内化因素呈现在表5中。

上述的数据表明,本科生和研究生对慕课的总体感受度指数为63.89,与知识内化调查问卷获得的平均得分(3.06)基本吻合,验证了本研究确定的慕课学习过程中知识内化研究框架的有效性。

本次研究得出的主要结论如下。

尽管慕课这一学习方式大力推动了高校学生在教师离场的状态下,大规模投入远程在线学习带来的知识分享,但是学生参加的讨论和分享过程,只是他们认知活动的表层行为,其后段的信息综合、推理、判断过程并不显著,而后段的活动才是决定认知结果的关键。参加慕课学习的学生如果不能在慕课学习的过程中,完成知识的综合、分析、对比、迁移等一系列知识内化过程,慕课学习对高校学生知识学习能力的提升十分有限。由于缺乏大范围内了解学生中期和长期课堂学习成效的工具,很难将学生的学习成效与慕课学习过程中的行为特征直接联系起来。当前的研究也只能将研究者与部分慕课的实践者可能存在的知识获取方式联系起来进行分析。

参考文献:

[1]李政涛.基础教育的后疫情时代,是“双线混融教学”的新时代[J].中国教育学刊,2020(5):5.

[2]谭维智.在“后疫情时代”如何进行知识教学变革?[J].现代教育技术,2020,30(5):5-10.

[3]FINI A.The Technological Dimension of a Massive Open Online Course:the Case of the CCK08 Course Tools[J].The International Review of Research in Open and Distance Learning,2009,10(5):499-514.

[4]DANIEL J.Making Sense of MOOCs:Musing in a Maze of Myth,Paradox and Possibility[J].Journal of Interactive Media in Education,2012,5(3):234-238.

[5]LANE J.KINSER K.MOOCs and the McDonalization of Global Higher Education[J].Education,2012,305(36):1.

[6]VARDI M.Will MOOCs Destroy Academia[J].Communications of the ACM,2012(11):5.

[7]张振虹,刘文,韩智,等.从OCW课堂到慕课课堂:学习本源的回归[J].现代远程教育研究,2013(3):12-17.

[8]顾容,沈洋洋,陈丹,等.面向翻转课堂的学习支持服务研究[J].现代教育技术,2014(5):72-77.

[9]陈婷婷.学生主体活动的教学论审视[J].当代教育科学,2020(4):18-23.

[10]WELLMAN H M.The Origins of Metacognition.In D.L.Forrest-Pressley,D.Mackinnon,& T.G.Waller (Eds.),Metacognition,Cognition,and Human Performances[M].San Diego:Academic,1985:1-31.

[11]GORRELL G,EAGLESTONE B,FORD N,HOLDRIDGE P & MADDEN A.Towards Metacognitively Aware IR Systems:An Initial User Study[J].Journal of Documentation,2009,65(3):446-469.

[12]DESTEFANO D,LEFEVRE J A.Cognitive Load in Hypertext Reading:A Review[J].Computers in Human Behavior,2007,23(3):1616-1641.

[13]李颖.默会知识论关照下的教师知识共享机制的生成[J].当代教育科学,2019(5):3-24.

[14]周洁,徐文龙.基于MOOCs环境中的成人自我导向学习研究[J].成人教育,2020,40(7):14-19.

[15]STREMSE H I,BRATEN I.The Role of Personal Epistemology in the Self-regulation of Internet-based Learning[J].Mecoginition Learning,2010(5):91-111.

[16]闞维.有效课堂教学评价标准框架的实证研究:以北京市两区中学问卷调查为例[J].教育学术月刊,2013(11):34-37.

(责任编辑 赖佳)