边疆内地化与军堡市镇化:兼论明清乾沟驿城的赓续与嬗变

2021-03-24岳凯峰

岳凯峰

(河南大学 历史文化学院,河南 开封 475001)

乾沟驿城位于甘肃省会宁县北30千米的乾沟驿镇乾沟驿村,西临祖厉河,北隔什子川。乾沟驿城是目前保存较好的西北地区明清“驿城”之一,对研究明清时期的西北地区的驿站建筑、军事防御、邮驿制度、交通线路,以及“基层集镇”(1)美国学者施坚雅将可以满足农民家庭所有正常贸易需求的农村市场定义为“基层市场”,并指出“基层集镇”是设有基层市场的居民点(参见施雅坚,石建云、徐秀丽译:《中国农村的市场和社会结构》,北京:中国社会科学出版社,1998年,第6页)。的形成提供了重要的实物资料。目前学界对明清城市的研究,主要集中在经济发达的东部地区,(2)参见韩大成:《明代城市研究》,北京:中国人民大学出版社,1991年,第126-142页;郭蕴静:《清代商业史》,沈阳:辽宁人民出版社,1994年,第173-188页;田培栋:《明代社会经济史研究》,北京:燕山出版社,2008年,第274-310页;(美)施雅坚:《中国农村的市场和社会结构》,石建云、徐秀丽译,北京:中国社会科学出版社,1998年等。对边疆市镇的关注较少,驿站建筑的破坏又造成驿城结构研究的不足。(3)参见韩大成:《明代城市研究》,北京:中国人民大学出版社,1991年,第237-272页;杨正泰:《明代驿站考》,北京:中华书局,1994年;刘文鹏:《清代驿传及其与疆域形成关系之研究》,北京:中国人民大学出版社,2004年。田培栋:《明代社会经济史研究》,北京:燕山出版社,2008年,第224-231页。因此,研究乾沟驿城的城址结构、内部配置和交通线路,能够为明清边疆的内地化和军堡的商业化提供范例。如有不妥,望方家批评指正。

一、明代乾沟驿城的修建及其原因

乾沟驿城遗址平面呈方形,黄土夯筑而成,东西长约200米,南北宽约140米,占地面积约2800平方米;南北城墙各有2个马面,东西城墙各有1个马面,城墙四角有角墩,城上有女墙遗迹;城堡南北开门,南门有瓮城,北门损坏严重,不见瓮城遗迹。(4)此数据来源于甘肃省文物局门户网站(http://www.gsww.gov.cn/Web_Detail.aspx?id=8173)于2013年2月更新的数据,而李志中先生认为乾沟驿古城东西长260米,南北宽150米(参见李志中:《会宁史话》,兰州:甘肃文化出版社,2008年,第20页)。本文采纳甘肃省文物局门户网站的数据。

(一)乾沟驿城的修建与改建

乾沟驿位于会宁县城北九十里,关于其设置时间,仅见于毕光尧《(道光)会宁县志·驿递》:“乾沟驿,明正统五年建。”[1]72说明乾沟驿的初设年代,可追溯至正统五年(1440),成书于景泰七年(1456)的《寰宇通志》已有对乾沟驿的记载,[2]199说明乾沟驿初设时间不晚于景泰七年,某种程度上也可佐证毕光尧记载的可信性。但置驿不一定建城,乾沟驿城是否也是正统五年修建,并无史料记载,不过据明人栗在庭《创修东关城楼记》所载:万历二年(1574)秋,会宁知县戴光启“改建乾沟驿城”[1]292,说明当时乾沟驿城已存在,这座被改建的城址,很可能就是正统置驿时修建。

正统五年所建乾沟驿城(以下统称乾沟驿旧城)并不是今乾沟驿城遗址,关于其具体位置,相关记载非常少,据李志中先生调查,此城应在什子川(今甘沟小河)北岸,[3]22与今乾沟驿城遗址隔河相对,但此城自万历间废弃后,长期风吹日晒,遗迹所存无几,近年又因修建民居和道路,基址也已荡然无存。不过,明人石茂华《毅庵总督陕西奏议》中录有巡抚陕西地方都察院右副都御史郜光先万历二年的奏章,其中有关于乾沟驿旧城的详细记载:

乾沟驿,城垣一座,设在平川,周围受敌,低薄不堪报障。近据临近居民堡长张景旺等告称,本堡无险可恃,一遇虏患,城中居民皆奔窑洞藏生。今蒙督修城堡,诚恐徒费财力,及称查得旧城沟南地基一处,三面天险,原系旺等民地,情愿输纳,改建城堡等情,看得前项地方,三面委有天险,堪以建城一座。[4]

这是郜光先请求明朝廷改建乾沟驿城的奏疏,它反映了三方面信息:一是乾沟驿旧城确实存在,可证前说。二是乾沟驿旧城结构简单,四面受敌,无险可守,且常遭虏患,这是改建乾沟驿城的主要原因。三是改建后的乾沟驿城位于“旧城沟南”,今乾沟驿城遗址在什子川南岸,说明“旧城沟”即什子川,也佐证了乾沟驿旧城在什子川北岸的假说。

万历二年戴光启改建乾沟驿城,此事栗在庭《创建东关城楼记》有明确记载,但毕光尧却载:乾沟驿“万历间,知县高拱辰改建”[1]72。这是为何呢?要搞清两者关系,就必须从乾沟驿城改建时间与戴光启、高拱辰任期时间的对应关系着手。乾沟驿城在万历二年改建,不仅有会宁县邑人栗在庭的记载,而且还有郜光先奏疏可供佐证,当属无疑。根据《(乾隆)太原府志·人物》载:戴光启“隆庆辛未进士,授会宁令”[5]485。“隆庆辛未”即隆庆五年(1571),说明戴光启是隆庆五年知会宁县。另据毕光尧记载,万历三年(1575)史天佑接替戴光启知会宁县,说明戴光启离任是万历三年事,包含改建乾沟驿城的时间,而高拱辰是万历五年知会宁县,[1]162任内对“学校、城池,多经增修”[1]182,县城东关、北关、县衙、学宫、楼阁和翟家所土城等,都曾被其兴役修葺,因此笔者推测,毕光尧所载是对高拱辰修缮乾沟驿城的误写。

乾沟驿城改建的相关事宜和详细程序,在郜光先奏疏中有详细记载,改建的乾沟驿城墙体为黄土夯筑,门楼是砖木结构,材料主要从旧城门楼上拆除移用,缺数由旧城空地和新城居房换售补足。改建工程耗时4个月,动用役夫400人,除当地居民180人无偿出役外,不足者由会宁县支银345两有余,僱人充役。[4]根据《创建东关城楼记》的记载,会宁县支银是戴光启预售东关居房所得,当时共得金1400两,[1]292约合银1.4万两,大部用于修建东关城,改建乾沟驿城所耗不足2.5%。可见,由于知县戴光启的策略得当,改建乾沟驿城的工程不仅进展神速,而且对人力、物力和财力的消耗并不多。

(二)乾沟驿城的修建原因及性质

乾沟驿城是为配合靖虏卫(今甘肃靖远县)防御而修建的辅助堡垒,其最初的军事功能要比交通功能更加突出,这在《中国历史地图集·陕西一》中有所反应,[6]59-60该图标注的陇中(5)“陇中”一词是左宗棠在1876年给光绪帝的奏章中首次提出的概念。本文笔者为了研究的方便,将其范围定为定西市、临夏回族自治州、天水市的全部,平凉市的静宁县、庄浪县,兰州市的皋兰县、榆中县,白银市的会宁县、静宁县,宁夏回族自治区的泾源县、隆德县等地,大致相当于明清时期的临洮府(兰州府)、巩昌府(不包括西河县和宁远县)、平凉府(不包括华亭县)和秦州直隶州(不包括两当县、徽县、礼县和成县)等。范围内,除府、州、县等政治中心外,全是堡、关、台、营等军事堡垒,乾沟驿是图中仅见的驿站,表明乾沟驿虽名“驿站”,实际上其军事堡垒的特性和战略防御的功能更加突出,这在传世文献和实物资料中得到证明。

明宣德年间蒙古瓦剌与鞑靼互相攻伐,瓦剌部脱欢袭杀鞑靼部太师阿鲁台,遭受重创的鞑靼阿台汗和朵儿只伯流窜到甘、宁、陕沿边一带,出兵“数掠甘凉”[7]655,脱欢紧追其后,明朝西北诸镇受瓦剌、鞑靼双重威胁,局势恶化,战事频发,如宣德九年(1434)九月,朵儿只伯“寇凉州,又入宁夏塞,杀掠人畜”[8]561;正统元年(1436)十一月,阿台、朵儿只伯“率众先寇庄浪,寻往红城子驻扎。又有达贼三百余骑,攻围兰州大通口递运所,杀掠人畜”[9]475;正统二年(1437)正月,阿台、朵儿只伯又“由迭烈孙雪山入境剽掠,又欲纠集贼众,往掠楚府孳畜,迹其所在,多于庄浪、兰县及宁夏山后潜藏出没”[10]187。对此,明英宗非常重视,屡诏边疆严加提防,如正统元年(1436)正月就对甘肃副总兵任礼、宁夏总兵史昭敕曰:

比者胡寇阿台等潜居近边,觇我虚实,谲诈万状。又闻瓦剌脱欢部落亦有与之合著,皆不可不为之备。[9]335

同年九月,明英宗又严敕:“今阿台、朵儿只伯往往窃犯西北边境,朕屡敕尔等谨饬边备,能遵朕言,必成懋功,不然且获罪矣。”[9]439为了加强陕甘宁防御,靖虏卫守备房贵修建靖虏卫及周边堡寨,明侍郎罗汝敬所撰《建设靖虏卫记》载:

正统三年秋七月,靖虏卫成。先是,阿台屡以其众人犯甘宁间,复遣轻骑自迭烈逊乘冰渡河,潜窥会宁,以图南寇。[11]190

据此可知,靖虏卫的修建是为了抵御蒙古侵犯,也说明从靖虏卫渡河,沿祖厉河南至会宁县的交通,在当时频繁使用,如陕西总兵梁震奏:蒙古诸部常“自靖虏卫青沙岘而入,必犯安、会、临、巩、金、兰等处,月余方回”[12]324。乾沟驿与郭城驿(今甘肃会宁县郭城镇)正当靖虏卫通会宁县的交通要冲,又在靖虏卫建城后第三年同时建城,自然与靖虏卫的军事防御和物资供应紧密相关。

万历年间乾沟驿城的改建,其实也是在蒙古武力威胁下,会宁地方官防患于未然的举措,目的自然是增强乾沟驿的军事防御性能。明朝中后期,蒙古俺答汗屡次进犯甘肃、宁夏、固原等边镇,靖虏卫及会宁县经常遭受蹂躏。明嘉靖七年(1528),河套蒙古“往靖虏营南郭城、乾沟驿等处,抢掠十四日”[13]132;嘉靖四十三年(1564),河套蒙古又经靖虏卫、郭城驿、乾沟驿等地,在会宁县城下“攘臂、鼓刀、啸呼。城中震怯,怱怱不敢出息”[1]290;隆庆初,俺答汗又进犯靖虏卫,在卫南白草原一带抄掠。[7]215连年战乱,使乾沟驿城的损坏相当严重。

明穆宗隆庆五年(1571年),明蒙签订“隆庆和议”,明朝边防危机大为缓解。靖会地区也是“连岁大熟,民力告裕”[1]291,具备了兴土木以整顿防务的政治环境和经济条件。因此,会宁地方官选择更利于防守的新基址,将损坏严重的乾沟驿城进行了改建和加固。关于改建后的乾沟驿城结构,郜光先奏疏有详细的描述:

周围筑墙一里,高三丈,底阔三丈,收顶一丈,女墙高六尺,通高三丈六尺四,城角建筑敌台四座,东西二面敌台二座,南北二面敌台四座,修盖南北城门楼二座,南门外瓮城一道,东西挑壕一道,深二丈,口阔一丈,底阔一丈,西北挑壕一道,深二丈,口阔二丈,底阔六尺,壕外崖边并北门外,仍筑栏马墙一道。[4]

由此可知,改建后的乾沟驿城,除现存城址清晰可见的高大城墻、南门瓮城、马面和角墩等结构外,墻顶还建有10座敌楼、2座砖木结构的门楼、3条环城壕沟、高约2米的女墻以及北门外的拦马墻等,显然具有军事堡垒的性质,这也印证了乾沟驿城是靖虏卫军事防御体系重要组成部分的假设。

二、明清乾沟驿城的驿站和递铺

乾沟驿城是为辅助靖虏卫防御而修建的军事堡垒,入清以后,随着靖会的内地化,乾沟驿城的功能早已超出军事范围,具有很强的政治性和经济性,乾沟驿城设有驿城署、递运所和急递铺等机构,是明清时期陇中地区重要的驿城之一。

(一)驿丞署

乾沟驿城主要充当驿城,故“驿丞署”是其最主要的行政机构,驿丞署是驿丞的办公地,据《明史·职官志》载:“驿丞,典邮传迎送之事。凡舟车、夫马、廪糗、庖馔、裯帐,视使客之品秩,仆夫之多寡,而谨供应之。支直于府若州县,而籍其出入。”[14]1852明政府在各地“设有驿传,在京曰会同馆,在外曰水马驿,以便公差人员往来”[15]2017,并设驿丞进行管理,驿丞为“不入流”官,政治地位低下,乾沟驿丞姓名多不可考,毕光尧《(道光)会宁县志·秩官志》仅保留了两位乾沟驿丞的信息:

杨建,泽州人,升广益仓大使。

谢恩,定海人,署巡捕,获盗有功。[1]177

可见,乾沟驿丞多由外地人充任。明制规定:“仓大使”品秩为从九品,[14]1852属入流官,杨建升任广益仓大使,实际上说明了驿丞可以通过政绩而获得升迁,跻身品官行列。谢恩以驿丞身份署巡捕,可见驿丞可以由武人充当,这种武人兼管驿站的方式在清代发展成为定制,[16]1355具有管理驿站和维护治安的双重功效。

清初整顿驿传制度,大量裁撤驿丞,乾沟驿丞亦在其中,康熙二十六年(1687)纂修《(康熙)巩昌府志·边政考下》载:“乾沟驿丞,裁。”[17]499说明乾沟驿丞此前已裁撤,驿站事务改由会宁县衙兼管,据《(乾隆)甘肃通志·驿递》载:“会宁县迤北九十里,至乾沟驿并乾沟所,会宁县管理。”[18]506自乾沟驿城不再设驿丞,因而驿城署被闲置,据《(道光)会宁县志·建置志》载:“乾沟驿丞署,在驿内,自省,驿职久废。”[1]75可知直到道光朝,乾沟驿丞署仍存在。

明朝陆路驿站编有马、驴、车等运输工具,配备有相应的役夫,负责“舁鸾抬担,递送文书,喂养马匹等事”[16]1394,乾沟驿本来“额编秦州中马五匹,驴四头,拨支厅银五十六两”[17]331,但乾沟驿地处偏远,除靖虏卫军报信使来往外,普通商旅很少行走,正如明嘉靖间赵完璧所作《行乾沟驿道中》一诗所写:

迢递秦川合断肠,病躯白发日仓皇。

黄云渺渺望不极,紫塞茫茫情自伤。

淅沥髙风初作凛,朣胧冷月尚含光。

山城半夜无灯火,调尽霜笳漏正长。[19]583-584

嘉靖三十七年(1558)诏,各地驿站银“旧额并协济银两,量留十分之五以备正差支给,余银尽行速解户部,以充边费”[15]2062。巩昌府以会宁县乾沟驿“地僻,省银四十两解府,止留一十三两支应”[17]331,将乾沟驿70%岁支银两充用边费。明万历四年(1576),乾沟驿丞谢恩考虑到“守备重烦不能支”,要求将乾沟驿的岁支银恢复原额,得到许可,使驿站运行有所改善。

清初整顿驿传制度,据顺治朝冲僻册内开载,乾沟驿“原额设马二十匹,除裁拨并裁四外,实留马八匹四分,每匹日支草料银五分。原额喂马夫一十三名,除裁拨并裁四外,实留夫六名六分,每名日支工时银三分,原额征并协济银六百六十一两零,除裁拨并裁四外,实留银三百四两九钱六分零”[17]331。清代乾沟驿的人员配置和资金供应,虽是明朝的数倍乃至数十倍,但乾沟驿实际配备的马、夫、银并未满额,数量不断缩减,至宣统朝时,仅有马4匹,夫2名,支银约168两,[20]31驿站事务荒废,百弊丛生。

(二)递运所

递运所始设于明洪武九年(1376),最初只是军士递送囚犯的机构,据《明史·职官志》记载:“先是,在外多以卫所戍守军士传送军囚,太祖以其有妨练习守御,乃命兵部增置各处递运所,以便递送。”[14]1853后来成为明朝专门负责运送军事储备和上供物品的特殊机构,主要设在全国较大的水路码头、交通要塞和军事重地,[21]121设大使、副使各一人,进行管理。

明朝在全国设置的递运所,在弘治间有324个,由于钱役繁重,力不能支,很多递运所被裁撤,至万历间仅剩100多个,[22]172这在万历《大明会典》中都有详细记录,会宁县原有会宁、青家驿、翟家嘴三个递运所,万历九年(1581)将会宁、青家驿两递运所裁撤,仅保留翟家嘴递运所一处。[15]2058可见,明朝并未在乾沟驿设递运所。由于靖虏卫“西枕黄河,被水冲激,去河仅丈许,又地多沙,不堪耕牧”[9]713-714,战略物资主要依赖外输,乾沟驿又地处靖会交通要道,对靖虏卫的物资供应至关重要,因此这里虽未设递运所,但递送事宜并未废弃,鉴于当时驿递合并以节省开支是普遍现象,故笔者推断,乾沟驿的物资递运事宜由驿丞署兼管。

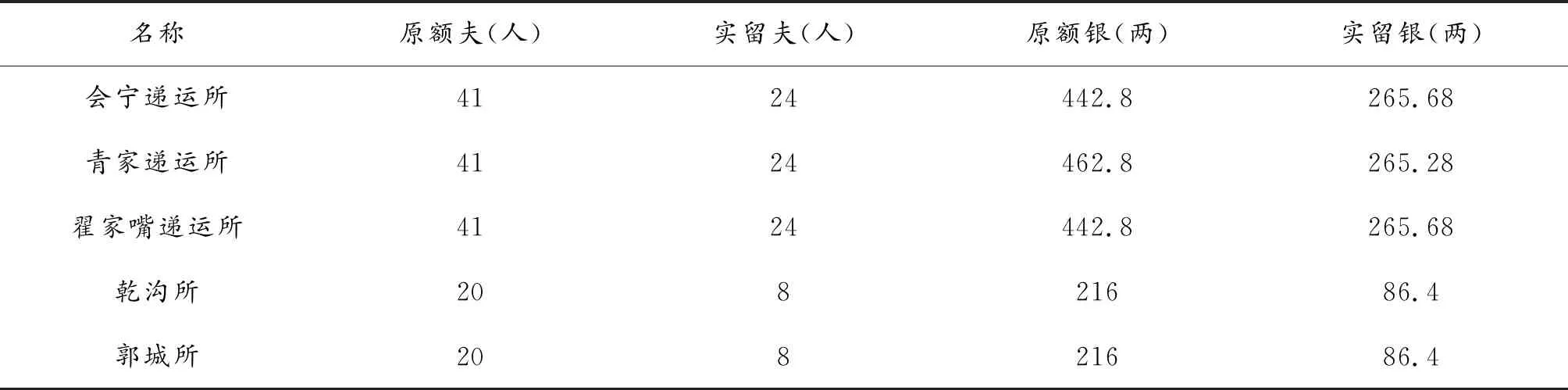

清朝入关后,整顿驿传制度,在西北广设递运所,据《(康熙)巩昌府志·建置中》载,顺治间(1644-1661)会宁县除沿用明朝会宁、翟家嘴、青家驿递运所外,又增设了乾沟所和郭城所,[17]332《(康熙)大清会典·递运所》对此也有记载,[16]1392其中乾沟递运所“原额设募夫二十名,除裁四并量裁外,实留夫八名。原额征并协济银二百一十六两,除裁四并量裁外,实留银八十六两四钱,应支募夫工食”[17]332。乾沟驿虽设递运所,但由于靖会的内地化,经由乾沟驿的军事运输减少,因此,乾沟递运所规模较小,这可在会宁县各递运所的配置比较上得以体现,如下表(表1)所示:

表1 清代会宁县递运所配置比较表

通过对比,可知靖会之间的乾沟所和郭城所的规模,远低于交通大动脉上的青家、翟家嘴和会宁递运所。而且自清初乾沟驿裁撤驿丞后,递运所也裁撤了大使、副大使等官员,和驿站同归会宁县衙管理,据《(乾隆)甘肃通志·驿递》载:

会宁县迤北九十里,至乾沟驿并乾沟所(会宁县管理),马四匹,夫两名,所夫六名,岁支工料外备等银一百六十八两四钱。[18]506

乾沟驿在清初的岁支银有304.96两,递运所的岁支银有86.4两,合计约391.36两。到乾隆年间,乾沟驿和乾沟递运所的岁支银合计只剩168.4两,约为清初岁支银的43%,不仅如此,清初乾沟递运所实留夫有8人,到乾隆年间减至6人,这种不景气现象一直持续到清朝灭亡。[20]31

(三)急递铺

乾沟驿城中除驿站、递运所外,还设有急递铺。急递铺源于宋时设立之急脚递,沈括言:“驿传旧有三等,曰歩递、马递、急脚递,急脚递最遽,日行四百里,唯军兴则用之。”[23]113宋朝急递铺只在战争时期临时设置,元朝得以制度化和普遍化,成为驿递体系中重要组成部分。明承元制,只是在铺舍里距和人员配置方面略作调整。洪武元年(1368)正月,明政府诏全国设水马站、递运所和急递铺,并且规定:

急递铺,凡十里设一铺,每铺设铺司一人,铺兵要路十人,僻路或四五人,于附近民有丁力,田粮一石五斗之上,三石之下者充之,必少壮正身,每铺设日晷以验时。[24]351

明代乾沟驿城有急递铺,据《(道光)会宁县志·建置志》载:“会宁旧设铺司一百一十七名,急递铺二十有一,岁久,铺舍倾圮,司兵鲜可以居,万历二年知县重修。”[1]87在这21个急递铺中,就有乾沟急递铺,说明乾沟急递铺在万历前已设立,应该是明正统间修建乾沟驿城时设置。

明代乾沟急递铺的人员配置已不可考,但从毕光尧的记载中,可以看到,会宁县21个急递铺共配置人员117人,按照平均数算,乾沟急递铺的配置人数约为五六人,铺司1人,铺兵应为4~5人,完全符合《续文献通考》所载“僻路或四五人”的制度规定。

明朝的驿站之间多相隔60里或80里不等,急递铺通常每10里一设,因此急递铺的数量明显多于驿站和递运所。下表为明朝会宁县至靖虏卫交通上的急递铺统计表(表2):

表2 明朝靖会交通的急递铺统计表

由表可知,靖会交通上的急递铺间隔全部超过20里,乾沟急递铺与紧挨的何家岔急递铺、白马庙急递铺相距各30里,与明朝规定的“十里设一铺”相差甚远,可见,明朝的急递铺制度在具体执行时,也可根据里路冲僻作适当调整。

清初急递铺制度长期荒废,雍正四年(1725)进行改革,缩减无用铺,裁撤浮冒司兵,会宁县经过整顿后,共设急递铺20个,保留铺兵74名,至乾隆十年(1744)因支援靖远县和皋兰县,会宁县铺兵仅剩60名,其中会宁县总铺有铺兵10名,县城往北“杨家沟三名、鸡儿嘴二名、四十里铺三名、乾沟驿二名、韩家山三名、郭城驿三名、小芦子三名”[1]88至靖远县城。乾沟急递铺只有2名铺兵,可见,乾沟急递铺虽在乾隆间仍沿用,但已十分萧条。

三、明清乾沟驿城的交通和商贸

乾沟驿城是明清时期陇中地区交通网络中的重要一环,对于军资和商品的输送、官吏和商贾人员的往来、奏旨文书的上传下达都具有重要作用。随着靖会地区内地化和商品经济的发展,乾沟驿城由军事堡垒发展为市镇贸易中心,不仅有定期的集市活动,而且设立镇仓,囤积粮食,逐渐发展为会宁县基层行政机构。

(一)乾沟驿城的交通网络

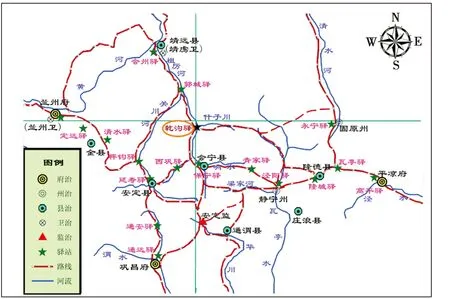

从乾沟驿城出发的交通路线四通八达,按照目的地可分四支:其一,乾沟驿城东通静宁州、固原州、隆德县的路线;其二,乾沟驿城南通安定监、通渭县的路线;其三,乾沟驿城北通靖虏卫的路线;其四,乾沟驿城西通安定县的路线,具体交通线路如下图(图1)所示:

图1 明清时期乾沟驿城周边交通形势图(6)图中地名取自《寰宇通志》《读史方域纪要》《(万历)大明会典》《(乾隆)通渭县志》《(乾隆)甘肃通志》《(康熙)安定县志》《(道光)会宁县志》等志书,其中“会州驿”即《(万历)大明会典》所载“会川驿”,对此杨正泰先生有详细考述,不再赘述。

会宁县“地控三边,而县居四塞”[1]35,由乾沟驿南至会宁县城,再从会宁县城可西通安定县(今甘肃定西),东至静宁州(今甘肃静宁),南达安定监(今甘肃通渭县马营镇)、通渭县。从乾沟驿经会宁县城至静宁州的路线主要有两条,分别是祖河交通和梁家河交通,前者是官道,沿途设有驿站。据《皇明九边考·固原镇》载:“静宁州,九十里至青家驿,六十里至会宁县。”[25]322《大清会典则例·兵部》亦载:“静宁州泾阳驿,九十里会宁县青家驿,九十里会宁县保宁驿。”[26]606青家驿(今甘肃会宁县太平店镇青江驿村)是该路的中转站,至关重要,据顾祖禹《读史方域纪要·巩昌府》所载:

青家关,县东九十里,有巡司戍守,并置递运所及青家驿于此。又县东四十里有翟家嘴递运所,为往来必繇之道。[17]2816

这条驿道先沿祖厉河谷南至会宁县城,再顺祖河东经青家驿,转入高家堡川(今高界河),经梁家河至葫芦河谷的静宁州城,沿途河谷,道路平坦,宜于行走,是乾沟驿通静宁州的主干道。

乾沟驿经会宁县至静宁州还有条不太好走的小路,该道从会宁县城南部的陇西川行进,再转入梁家河谷,以至静宁州城,据《(乾隆)静宁州志·疆域志》载:静宁县“西七里至赵石坡,十三里至下张节寨(系平凉卫地),二十里至雷阳镇,二十里至张家峡(系岷州卫地),十里至石家河,凡七十里接会宁县之梁家河”[28]35。这条道路在道光朝毕光尧所绘《会宁县全境图》中得到证实。[1]26-27不过此道要翻越华家岭,因而通行困难。

乾沟驿经会宁县城至安定县城的路线由鸡儿嘴(今甘肃会宁县柴家门镇鸡儿嘴村)转入西巩驿河谷,经西巩驿(今甘肃安定区西巩驿镇)至安定县城。这条交通是会宁县西通安定县的官方驿道,据《皇明九边考·固原镇》载:“会宁县,六十里至西巩驿,六十里至安宁县。”[25]322《大清会典则例·兵部》亦载:“会宁县保宁驿,六十里安定县西巩驿,六十里安定县延寿驿。”[26]606西巩驿是该路的中转站。万历间,安定知县恽应翼在《防秋议》中说:“寇犯要害,近年来惯者,惟西巩驿一带。”[29]151认为这是河套蒙古在迭烈逊、花马池、靖远县城等地渡河后,抄掠安定县境的东路。光绪十七年(1891),陶保廉随父赴任新疆,走的也是这条交通。[30]87

乾沟驿经会宁县城至通渭县、安定监的交通主要有两条:一是米家峡河谷,据《(乾隆)甘肃通志·水利》载:“米家峡河,在(会宁)县南五里,源出蒸饼山,北流入于黄河。”[18]481米家峡河是祖厉河上游支流,沿途设有鹻滩铺,是会宁县南部交通要道,另据《(乾隆)静宁州志·官地》载:安定监“北四十里至蒸饼山素骆峪,接会宁县界”[28]458。由此可见,从乾沟驿城南经米家峡河谷的鹻滩铺,穿过蒸饼山素骆峪,可至安定监。二是梁家河谷,据《(道光)会宁县志·舆地志》载:梁家河在会宁“县东南九十里,接通渭界”[1]59。乾隆十九年(1755),清军“自会宁县之梁家河,取道义岗川,由安定监过巩昌”[31]18,说明由乾沟驿城南经梁家河谷、义岗川谷,可至安定监,再经华川至通渭县城,此外从义岗川也可沿寺子川、铺路川、曹家川直达通渭县城。

乾沟驿城北经郭城驿也有两条道路,一是北至靖虏卫(靖远县)的路线,此道在明朝主要用于为靖虏卫输送战略物资和传递消息,在清朝则是在靖远县渡河,前往河西走廊或蒙古地区的驿道之一。二是西沿关川河谷以至安定县的路线,这条道路在宋代即已存在,[32]258-262至明清时仍在沿用,据《(康熙)安定县志·武略》载:河套蒙古入侵“次冲之路,为北路关川峡口一带,此嘉靖十二年寇入之路也”[29]148。此路虽不及西巩驿河谷交通,但也是明清时期乾沟驿城西通安定县城的重要孔道。

乾沟驿城东经什子川可通固原州、静宁州、隆德县,这条交通在宋代是泾原路西通会州的主要孔道,什子川保留有崇宁五年(1106)宋筑通安砦遗址(今甘肃会宁县大沟镇通安城村),此砦“东至宁安砦六十一里”[33]2161,另据《宋史·地理志》载:“九羊砦,故九羊谷,元符元年建筑赐名,东至灵平砦三十里,西至宁安砦六十六里。”[33]2161可见,宋代由什子川可通灵平砦(今宁夏固原市原州区黄铎堡镇南)以至镇戎军(明清称固原州,今宁夏固原)。宁安砦位于武延川谷,这里是瓦亭水上游支流,沿瓦亭水南行可至静宁州,也可至隆德县,金元光元年(1222)八月,西夏“攻宁安寨,复入德顺”[34]299,即走宁安砦至隆德县的路线。

明清以来,什子川交通仍然通行,据《水道提纲·黄河》载:“十字河出消河堡西山,西流有牛稼河及一水自东北来会,西流百余里,至会宁县西北境之乾沟驿。”[35]54消河堡又作硝河堡,是明清设置在武延川的军堡,固原总制杨一清曾言:“弘治十四年以来,套贼拥众深入延宁,地方不能捍御,驰骤长驱,两日夜可至固原,分散丑类,静宁、隆德、会宁、安定一带州县,俱被剽掠。”[12]494赵时春也写道:“虏宼掠固原,总兵魏时入保硝河堡,虏遂散掠安定、会宁。”[36]96可见固原州有路通会宁县,应该就是武延川—什子川交通。

(二)乾沟驿城的市镇贸易

乾沟驿城交通四通八达,在明代是集军堡、驿站、急递铺于一体的交通枢纽和军事重镇,具有很强的政治和军事性质。清代以来,随着靖会地区内地化和商品经济的发展,乾沟驿城又设递运所,经济和社会功能得以发展,逐渐转化为基层城镇和市贸场所。

“镇”本意是军镇,是设置在战略要地的军事据点,自宋以后,镇逐渐演化为贸易场所。入清后,会宁县共设五个镇,分别为翟家、乾沟、郭城、陡城、水泉。[17]394镇常与“市”结合,称之为“市镇”或“镇市”,明清时期的“市镇”不仅具有商贸集散的经济作用,存在定期的集市贸易,而且具有基层控制的政治功能,设有出纳的乡镇粮仓。

乾沟镇的粮仓称为“乡仓”。乾隆九年(1744),甘肃布政使徐杞奏:“甘肃幅员广濶,乡城相距遥远,请四乡添建仓厫,就近出纳。”[37]5202得到朝旨许可,甘肃巡抚黄廷桂负责此事,这是清朝在甘肃设乡仓的开始,但此事进展缓慢,至乾隆二十七年(1762)时,只有固原州设乡仓完毕,其他州县皆废弛未行,会宁县所建乡仓,也是不敷积贮。在甘肃巡抚明徳的积极督促下,甘肃再次兴起兴建乡仓的风潮,乾沟镇的乡仓就是在这样的背景下兴建的。

乾隆三十六年(1746年),会宁知县黄显祖“以乡村距城窎远,搬运维艰,详请于各乡修建,令民就近还借,节少脚力,今皆坍塌圮毁,惟郭城驿星字、国字、富字、民字四仓,尚经积贮”。在县属各乡兴建乡仓,乾沟镇共设十二间,分别是本字廒三间、立字廒三间、道字廒三间、生字廒三间,[1]81《(民国)甘肃通志稿》也有“乾沟驿仓十二间”[38]276的记载,可供佐证。乡仓的设置有严格要求,只有“土堡髙厚,居民稠密,有官兵斗級看守,不致疎虞”[37]5202的乡镇,才能设置,由此可见,清朝中期的乾沟镇,人口已有相当规模。

乾沟镇不仅设有乡仓,还有定期的乡市。乡市的出现,是人口增加和商品经济发展的结果。清代会宁县共有九个乡市,具体情况如表3所示:

表3 清代会宁县“乡市”情况统计表

由表可知,会宁县的乡市中,多数为定期市,常市的数量较少。(7)韩大成将“集市”分为不定期市、半定期市、定期市和常市四类,“定期市”指“有固定的集场和集期”的集市(参见韩大成:《明代城市研究》,第129-130页)。会宁县的七个不定期市分别为:陇西川市、鹻滩铺市、谢家岔市、王家集市、牛营堡市、乾沟驿市、郭城驿市。“常市”指“有固定的店铺,交易每天进行,不间歇”的集市,会宁县的青家驿市和翟家所市为常市。乾沟镇市集每旬“二、五、八日”开,这是清朝乡市的主要运营模式,如施雅坚所言:“清朝的农村市场,通常是定期而不是连续的,他们每隔几天才集会一次。”为周边居民提供商品交易场所。

乾沟镇存在发达的交通网络,因此其不仅仅充当基层市场,更是兰州府、巩昌府、平凉府相互往来以及通往河西走廊的商贸集散地,乾沟镇北部的郭城镇每逢市集就会出现“籴户云集,籴车载道,凉兰两路皆取资焉”[1]62的繁荣景象,乾沟镇开市时应该也有这般光景,从乾沟驿城发现的诸多明清青花瓷、陶碗碎片和青砖、青瓦等遗物,也证明了该城昔日的辉煌岁月。

结论

乾沟驿城是保存较好的明清时期西北地区驿站城址,是明万历二年会宁知县戴光启改建乾沟驿旧城而筑,距今已有444年历史。乾沟驿城是明代为辅助靖虏卫防御而修建的军事堡垒和驿站建筑,不仅城墙高大厚实、有瓮城、马面、角墩、女墙、敌楼、门楼、拦马墙、护城河等军事设施,而且设有驿丞署、递运所、急递铺等驿传机构,对明清时期西北地区的军事防御和交通运输发挥了重要作用。

乾沟驿城周围交通四通八达,不仅可沿数条路线通达巩昌府、兰州府、平凉府等政治中心和经济中心,是明清时期西北地区基层管理和区域市场的重要组成部分。而且从乾沟驿城出发,可在靖虏卫渡河,通往凉州卫和甘州卫等河西枢纽城市,对明清时期河西地区乃至西域地区的军事供应以及丝绸之路上商贸往来的畅通,具有重要的保障作用。