回顾与前瞻:国内生态翻译学研究可视化知识图谱分析(2004-2021)

2021-03-24闫维康

闫维康

(1.陕西师范大学 教育学部,陕西 西安 710061;2.内蒙古科技大学 外国语学院,内蒙古 包头 014010)

引 言

生态翻译学(Eco-Translatology)是由我国学者胡庚申提出的一种生态学视角下的翻译理论。该理论最初由“翻译适应选择论”衍生而来,其立足于翻译生态与自然生态的同构隐喻,以生态整体主义为理念,以东方智慧为依归,以“适应/选择”理论为基石,是一项系统探讨翻译生态、文本生态和“翻译群落”生态及其相互作用、相互关系的跨学科研究,致力于对翻译生态整体和翻译理论本体做出符合生态理性的综观与描述[1]27。经过二十余载的发展,生态翻译学已经成为一门成熟的译学理论,在理论研究与应用研究方面均取得了重大的进展,形成了以翻译即生态平衡、翻译即适应/选择,翻译即文本移植为主体的研究范式,并且广泛地应用于翻译实践之中,如公示语翻译、文化外宣翻译、典籍翻译等等。

有关生态翻译学的文献计量研究已开展了不少,思创·哈格斯以文献与事实为依据,以时间及功能为顺序,从专题论文、学位论文、课题立项等十个方面的内容出发,分析了生态翻译学十年间(2001-2010)在中国的研究和进展,认为生态翻译学方兴未艾,持续发展[2]。陈圣白以 2001-2015 年在国内外期刊发表的以生态翻译学为主题的论文为研究对象,从发表数量、研究数据和研究主题等方面分析了国内生态翻译学的研究现状与特征变化,同时对生态翻译学研究博士硕士学位论文总体概况、生态翻译学学刊创办和专著出版情况进行了综述,发现生态翻译学研究成果不断增加,研究维度不断拓展,研究范畴不断扩大[3]。但是这些研究主要是以描述性统计分析为主,借助文献计量学的方法和计量分析软件开展的文献研究尚不多见,本文借助CiteSpace软件,分析了国内生态翻译学近十八年文献的外部特征以及内部特征,梳理了生态翻译学的演进趋势、发展现状,深度考察了生态翻译学的研究重点、热点问题,以期为今后的相关研究提供借鉴意义。

一、研究设计

本文采用文献计量学的方法,以中国知网数据库(CNKI)作为研究的数据来源,对生态翻译学相关的期刊论文,博士、硕士论文进行统计分析。

(一)数据获取

检索时间区间:2004年1月1日至2021年7月15日。检索方法:在CNKI高级检索界面,以“生态翻译 + 翻译适应选择论 + 三维转换翻译 + 翻译生态”为篇名进行精确检索。去除无关文献及会议通知、主持人寄语、书评、访谈等非研究性文献;此外,因为本文旨在讨论国内生态翻译学的研究历程与前沿热点问题,所以在期刊检索中取消“中英文拓展”,最终获取文献2380篇,其中期刊论文1761篇,博士、硕士论文619篇。(1)从生态视角探索翻译的研究发轫于2001年,但是在国际交流场合正式提出,并系统论述的生态翻译学,却是在2006年召开的“翻译全球文化:走向跨学科的理论构建”国际会议上,胡庚申宣读的一篇题为“生态翻译学诠释”(Understanding Eco-Translatology)的论文里。然而,在CNKI数据库中,胡庚申首次论及生态翻译学的核心理论,是在2004年的论文《译论研究的一种尝试——翻译适应选择论的实证调查》。因此,本研究统计的文献开始时间为2004年。

(二)分析工具与参数设置

本文使用陈超美教授研发的CiteSpace(5.8.R1,64-bit)软件作为文献分析的主要工具,该软件具有合作网络分析、共现分析、共被引分析、文献耦合分析、聚类分析等多种功能,能够根据输入的数据自动生成指定领域的可视化科学知识图谱,从而改变“看世界的方式”[4]4。

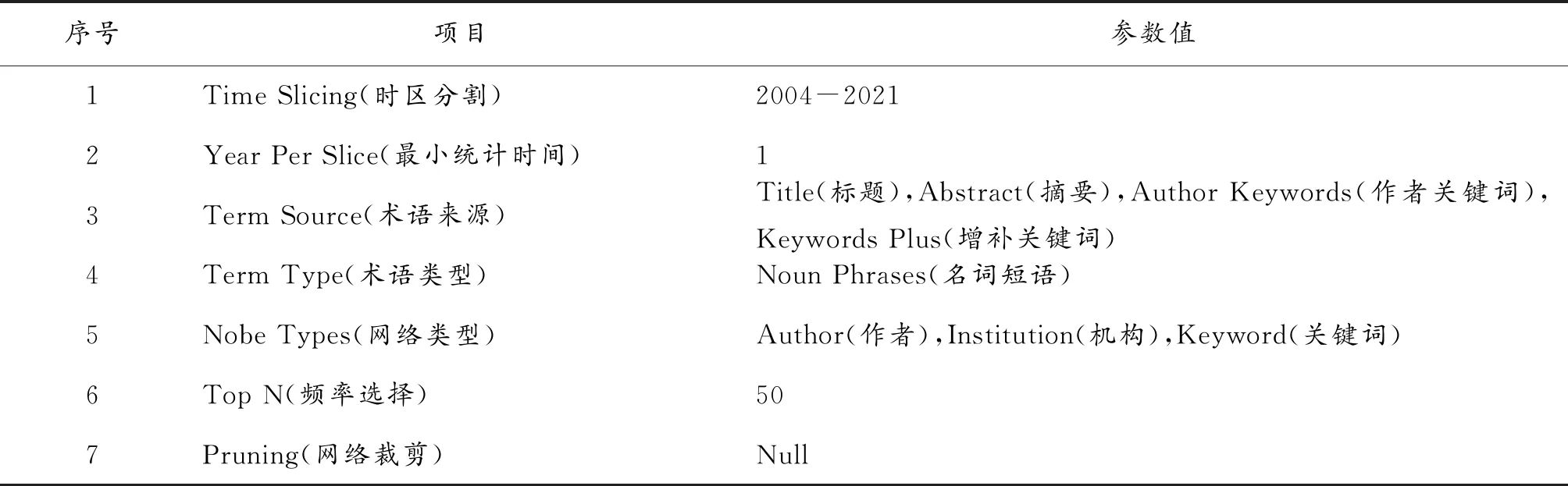

鉴于CiteSpace不能直接分析CNKI上所收集的数据,所以需要先将检索的数据以Refworks格式导出,然后使用CiteSpace转换成Web of Science数据源,并且对相关参数进行设置。具体参数设置参见表1。如无特别指出,图中参数基本保持不变。其余参数为软件默认值。

表1 CiteSpace参数设置详情(2)初步分析时不进行网络裁剪,后期为了提高网络可读性进行相应裁剪。

二、结果与讨论

(一)生态翻译学研究的外部特征分析

从文献计量学的角度来说,文献的特征可以划分为外部特征以及内部特征。通常,外部特征由文献上显而易见但不反映文献研究内容实质意义的那些特征构成,包括文献量、题名、作者、研究机构、被引用情况,等等。首先,本研究对生态翻译学整体演进趋势、作者、研究机构以及高被引情况等外部特征进行可视化分析。

1.整体演进趋势

2004—2021年,生态翻译学研究年发文量总体呈上升之势(见图1)。根据图1可将我国生态翻译学研究大致分为四个阶段:第一阶段为起步阶段(2004-2007),这四年间,探讨生态翻译学研究的文献仅有8篇,其中包括1篇硕士论文。这种匮乏程度与生态翻译学的发展历程是相吻合的。如前所述,生态翻译学于2001年提出建立“翻译适应选择论”的初步构想,在本阶段尚处于萌芽时期,因此学界对生态翻译学关注并不多。第二阶段为发展阶段(2008-2010),本阶段有关生态翻译学的文献共有60篇,其中包括13篇硕士论文,与上一阶段相比,有明显的增长趋势。第三阶段是爆发阶段(2011-2014),在这短短的四年时间中,生态翻译学相关的文献迅速增长,总文献量高达691篇,有前一阶段的十倍之多,仅2014年发文数量就达到192篇。其中,期刊论文517篇,博士论文2篇,硕士论文172篇。可见,生态翻译学已经激起了学者的高度关注与热烈讨论。第四阶段是稳步推进阶段(2015-2021),本阶段文献共有1620篇,包括期刊论文1189篇,硕士论文431篇。经过前三个阶段的孕育、发展与提高,生态翻译学已经形成了一套系统的译学理论体系,并且处于不断完善之中[5,6]。

图1 2004-2021年生态翻译学研究文献时间分布图

2.主要研究作者和机构分析

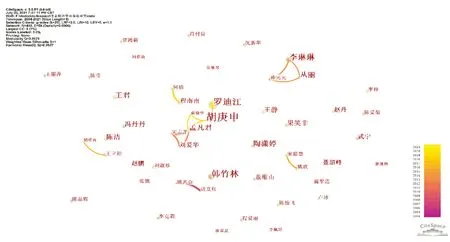

对某一研究领域的历史与现状进行深入的分析,可以从相关文献的作者着手。CiteSpace具体操作如下:“时区分割”:2004-2021;“最小统计年”:1;“节点类型”:作者;“剪裁方式”:无;运行后生成图2。在可视化图谱中,节点标签的大小表示出现频次,频次高则节点大,节点之间的连线粗细程度及颜色分别代表它们之间的关联强度和时间。从图2可知,本时期生态翻译学研究的主要学者有胡庚申、罗迪江、韩竹林、李琳琳、孟凡君、王君、陶潇婷、丛丽、冯丹丹、王静、果笑非、陈洁等,他们的文献量均在5篇以上,其中胡庚申作为生态翻译学的创始人,发文最多,共计17篇。从作者合作网络图谱可以看出,生态翻译学研究的部分作者之间存在着一定的合作网络关系,如由胡庚申、罗迪江、孟凡君、刘爱华、宋志平、蒋骁华组成的合作网络,李琳琳与丛丽、孙元元、姚志奋和边立红等。但是,作者合作网络节点数(N)=449,连线数(E)=58,网络密度(Density)=0.0006,这说明作者之间的合作并不密切,大多数为独立研究。需要指出,造成网络密度低的一个因素是博士、硕士论文没有合作者,但是剔除之后并没有对网络密度(0.0009)产生显著的影响。

图2 2004-2021年生态翻译学研究作者合作网络图谱

科研机构方面,主要集中在国内语言类、师范类、综合类高校的外国语学院,文献量排名前十的机构依次为西安外国语大学(39篇)、华中师范大学(37篇)、西北师范大学(34篇)、郑州大学(33篇)、天津大学(31篇)、广西科技大学(29篇)、长沙理工大学(28篇)、福建师范大学(27篇)、清华大学(24篇)、牡丹江师范学院(23篇)。与合作者网络一样,机构之间合作不密切,研究力量分散,以独立研究为主。

3.高频被引文献分析

高频被引文献是某一研究领域内具有突出贡献,且被广泛重视的文献。其他研究者认同该文献观点的代表性,因此引用频次高。从高频被引文献可以窥探这一领域内研究的重点与热点问题。

从高频被引文献统计表(表2)可以得知,胡庚申、方梦之、王宁等学者的观点广为学界所引用。其中,胡庚申(2008)被引次数高达1460次。如前所述,经过起步阶段(2004-2007年)的孕育,生态翻译学完善了自身的理论建设,开始成为国内学者的热烈讨论的话题。另外,以上高被引文献基本上均发表在中文核心期刊以及CSSCI来源期刊上,可以从侧面反映出学界对生态翻译学研究的接受与认可。

表2 2004-2021年生态翻译学高被引文献统计表

从外部特征的分析情况可以看出,2004-2021年生态翻译学研究经历了四个发展阶段,目前正在稳步推进;形成了以胡庚申等人为核心的研究团队,但是研究者之间的合作不多,研究机构主要集中在国内高校的外国语学院;部分研究成果为学界所广泛引用,反映出生态翻译学是现如今一个热点话题。

(二)生态翻译学研究的内部特征分析

所谓文献的内部特征是指可以直接反映文献研究内容实质的那些特征,主要包括文献的主题、关键词、摘要、各级标题等。由于从CNKI下载的数据在CiteSpace的共现网络分析中只能处理关键词,所以这里本研究选择生态翻译学文献关键词作为分析对象,分别进行关键词共现分析、时区分析、聚类分析以及突现分析。

1.关键词共现分析

关键词共现分析以词频分析方法为理据,即在文献信息中提取能够表达文献核心内容的关键词频次的高低分布,来研究该领域发展动向和研究热点的方法[4]200。CiteSpace具体操作如下:“时区分割”:2004-2021;“节点类型”:关键词;“裁剪方式”:寻径裁剪和对合并后的网络进行裁剪;运行后自动进入可视化界面,然后调整“关键词标签”上的数值,其中“阈值”=30。为了提高图谱的可读性,手动微调节点位置后得到“2004-2021年生态翻译学研究文献关键词共现图谱”(图3)。根据图谱可知,本次关键词共现分析共有715个节点(N),节点之间的连线数(E)为1340,节点网络密度(Density)为0.0052,其中生态翻译学、翻译适应选择论、翻译生态环境、生态翻译、三维转换等节点的形状大、年环厚、与其他节点的连线密集,反映出这些关键词在本样本文献中出现的频次较高,历时时间长,与其他关键词存在密切联系,同时也是连接不同研究领域的关键节点。

图3 2004-2021年生态翻译学研究文献关键词共现图谱

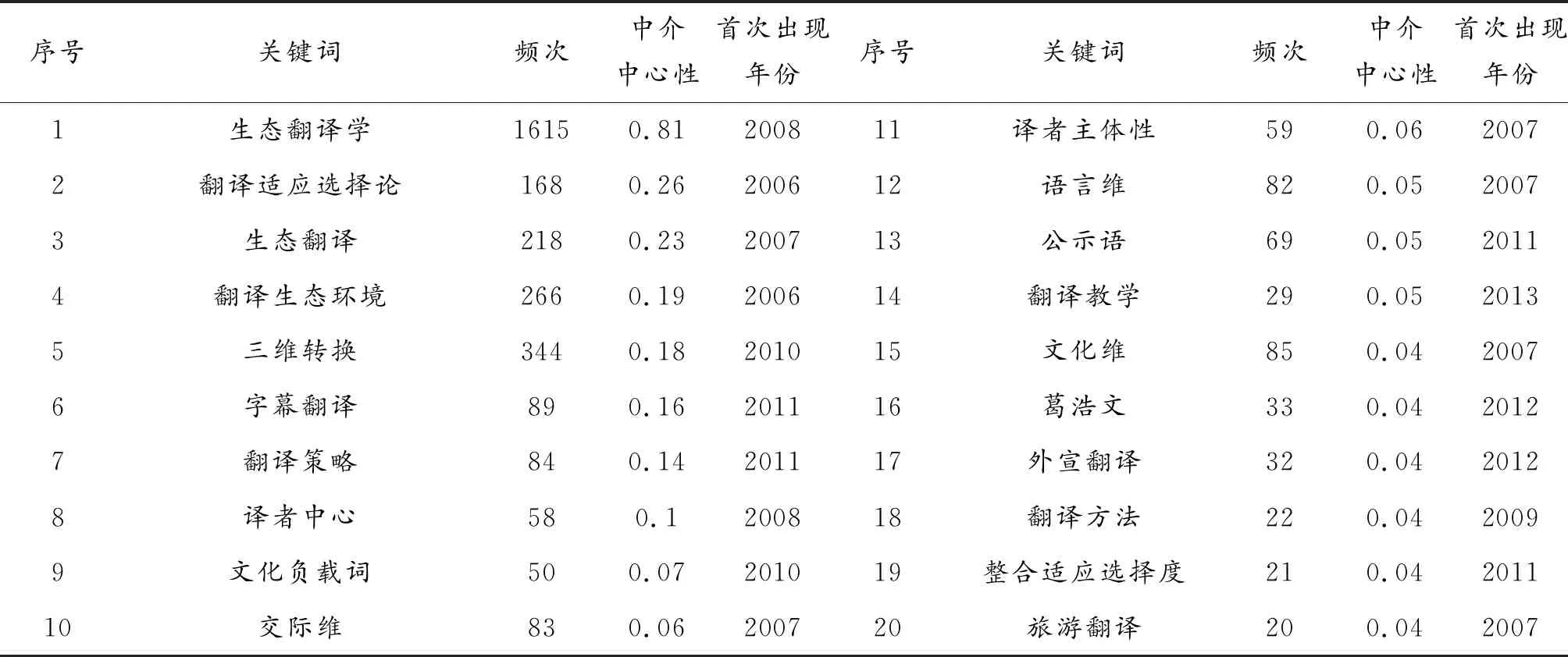

将图3中的关键词共现统计列表导入Excel表格并整理后,得出表3。CiteSpace中的中介中心性(betweenness centrality)是测试节点在网络中重要性的一个指标,中介中心性≥0.1的节点则被称为关键节点。结合图3和表3可以看出,2004-2021年我国生态翻译学研究主要围绕生态翻译学(1615,0.81)、翻译适应选择论(168,0.26)、生态翻译(218,0.23)、翻译生态环境(266,0.19)、三维转换(344,0.18)、字幕翻译(89,0.16)、翻译策略(89,0.14)、译者中心(58,0.1)等主题进行,研究的性质可以大致划分为译学理论研究、翻译方法研究、理论应用研究、翻译群体研究。

表3 2004-2021年生态翻译学研究高频关键词统计表

2.关键词时区分析

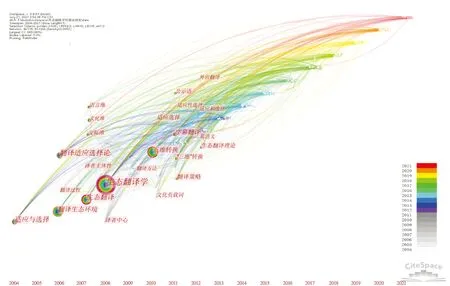

关键词时区分析反映的是关键词首次出现的年份和在时间轴上的变化,通过时区分布图谱可以直观地查看关键词节点之间时间上的联系,并且能够观察到随着时间的推移出现的新关键词,从而了解当前研究的热点问题。具体操作如下:在可视化界面的“控制板”中选择“网络布局”,然后选择“时区视角”,为了提高可读性,频次小于30的节点不显示标签,手动微调后得到图4。

图4 2004-2021年生态翻译学研究文献关键词时区分布图谱

图4中的每个圆圈代表一个关键词,节点所处的位置表示它首次出现的年份,连线则表示两个关键词同时出现在一篇文献中。可以看出,“生态翻译学”是图谱中最重要的节点,首次出现在2008年[7],并与其后大量的关键词在文献中共现,成为生态翻译学研究的转折点,这与上述总体趋势部分进行的分析结果一致。但是,高频次节点集中分布在2013年以前的文献中。2013年之后文献量虽然增长迅速,但并没有形成高中介中心性的关键词,从侧面反映出这阶段的文献主要是应用之前的理论与方法来开展翻译研究,如生态翻译学视角下译者翻译行为的解读,“三维”转换翻译方法的应用等等。

3.关键词聚类分析

对关键词的聚类分析指对文献数据中所有关键词进行一定的主题归类,从而进一步关键词内在的逻辑关系,发现研究的重点领域。具体操作如下:在可视化界面上单击“寻找聚类”按钮,然后单击“关键词”按钮,CiteSpace只能从CNKI数据的关键词寻找聚类,然后选择“对数似然比算法(LLR)”,共得到25个聚类,微调控制板数值后得到“2004-2021年生态翻译学研究关键词聚类图谱(0-9)”,见图5。

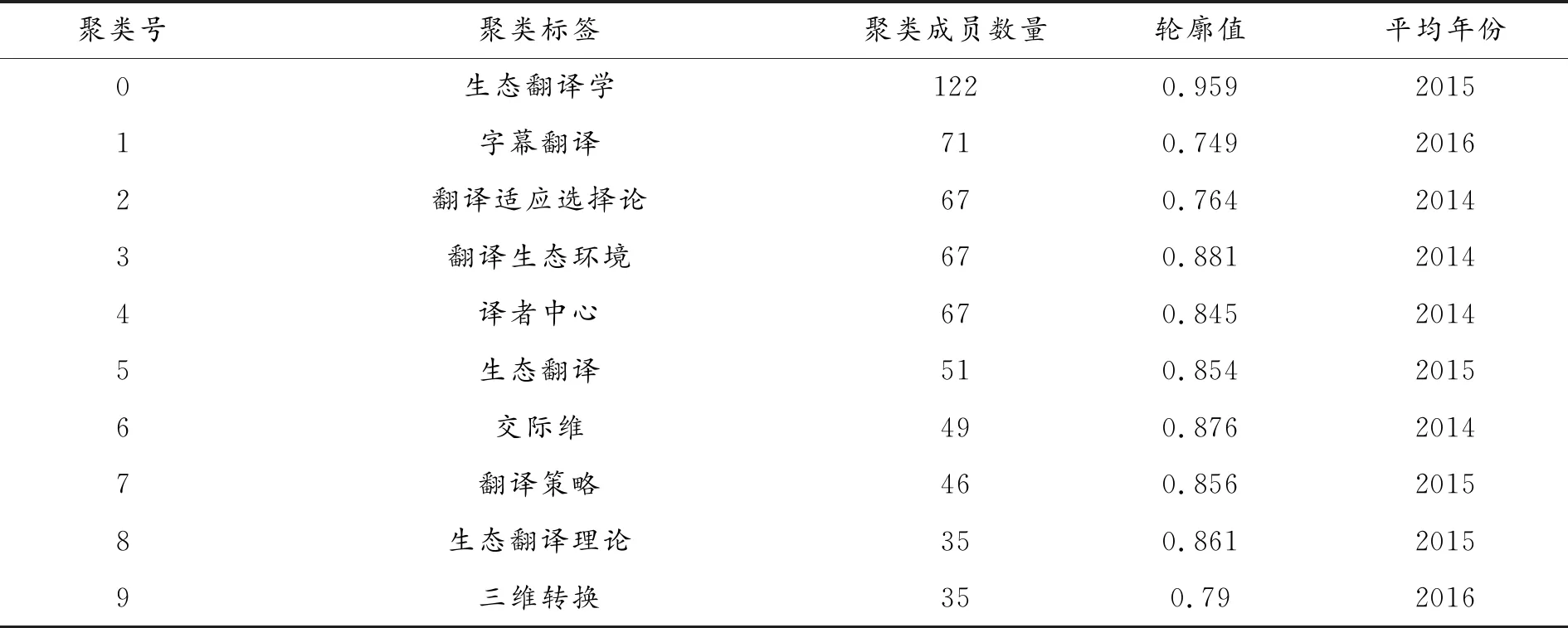

图5聚类运行报告显示,最大子网络成员信息(Largest CC)=689,表示最大子网络有689个节点,占总结点数的96%。模块度(Modularity)Q=0.6143,模块度是评价网络模块化的指标,一个网络的Modularity值越大,则表示网络得到的聚类越好,一般Q>0.3时就意味着得到的网络社团机构是显著的。加权平均轮廓值(Weighted Mean Silhouette)S=0.8584,本指标通过衡量网络同质性来评价聚类效果,S值越接近1,反映网络的同质性越高,S>0.7时,聚类结果是具有高信度的[4]171。具体聚类信息见表4。

图5 2004-2021年生态翻译学研究关键词聚类图谱(0-9)

表4 2004-2021年生态翻译学文献关键词聚类详情

聚类标签按照序号升序排列依次为:生态翻译学、字幕翻译、翻译适应选择论、翻译生态环境、译者中心、生态翻译、交际维、翻译策略、生态翻译理论、三维转换。由于聚类标签以及聚类成员还有相同或相似的表达,为进一步归纳学界研究热点话题,本研究依据聚类和高频、高中介中心性关键词进行归纳,总结出2004-2021年生态翻译学研究的5个主要知识群(见表5)。

表5 2004-2021年生态翻译学研究的5个主要知识群

续表:

(1)生态翻译学理论研究

对于任何一门学科而言,基础的理论研究是其得以生存与发展的力量源泉。从“生态翻译学”“翻译适应选择论”“生态翻译理论”等聚类的成员数量、轮廓值,以及这些关键词的节点大小和共现年环来看,理论研究是生态翻译学研究的最重要组成部分。本文将这些聚类归纳为“生态翻译学理论研究”知识群,集中讨论的是生态翻译学的自身理论建设。

生态翻译学之“生态”主要是借用达尔文进化论的“适应/选择”学说,所以其理论根基是翻译适应选择论,即以译者为主导,以文本为依托,以跨文化信息转换为宗旨,译者适应翻译生态环境而对文本进行移植的选择活动[1]86,这种适应与选择体现在翻译过程中译者适应与译者选择的循环交替过程,翻译原则上多维度的选择性适应与适应性选择,翻译方法上的“三维”转换,译评标准上的“整合适应选择度”。可以看出,译者在整个翻译活动发挥着主导作用,一方面是译者对翻译生态环境的适应,另一方面是译者以“翻译生态环境的身份”对文本移植的选择。移植并不只是语言层面的简单转换,而是一种“生生”的过程,即“使翻译文本在源语生态的旺盛生命在译语生态中再现”[6]。近年来,为了厘清其哲学基础和理论依据,区别西方生态主义,彰显其创新之处,生态翻译学在原有的基础上提出了新生态主义、新生态主义翻译观,在内涵上弥补了东方翻译哲理在西方翻译理论研究中的缺失,体现了对东西翻译理论的兼容、整合与超越,确立了西方生态主义、东方生态智慧、翻译适应选择理论“三大理论支柱”[5,8]。

(2)翻译方法研究

从聚类详情表(表4)和高频关键词统计表(表3)可知,生态翻译学研究的第二个重心就是翻译方法,即“多维”转换,其中主要落实在“三维”转换上,也就是在“多维度适应和适应性选择”的原则下,相对集中于语言维、文化维和交际维的适应性选择转换,分别关注的是翻译过程中文本信息的转换、文化内容的传递以及交际意图的实现。其中,学者们集中讨论的是“三维”转换翻译方法的应用,如从不同维度探讨采用归化还是异化手法开展海南特色民俗文化负载词的英译,横店影视城公示语英译,江西5A景区牌示英译,科幻作品翻译,等等。从聚类列表可以看出,“三维”转换中,“交际维”尤其受到学者们的关注,这主要是由于翻译研究自文化转向之后突破了传统的语言文字层面的对等转换,开始更倾向于把翻译视为一种跨文化的交际行为,在翻译过程中,形成了以译者为中轴的多维度交际网,作者——译者,译者——读者,作者——读者。

(3)翻译批评研究

依据聚类的具体内容和关键词共现图谱,本研究发现以生态翻译学为视角开展的翻译批评研究是学界重点讨论的问题之一。翻译批评主要分为两个方面,一方面是对译者翻译思想的生态视角解读,胡庚申认为傅雷翻译思想中体现了“翻译生态的和谐统一、翻译主体的译者中心,翻译行为的适应/选择、翻译过程的汰弱留强、译者追求的译有所为以及译品生命的适者生存”[9],胡伟华、郭继荣从译前的翻译文本选择和译中翻译策略选择两个方面对葛浩文译者主体性进行了解读,发现葛浩文英译时既表现出了基于自身审美倾向及翻译思想的主观能动性,又表现出在译入语文化系统面前的受动性,体现了其适应翻译生态环境的行为[10]。此外,学者们还从生态翻译视角阐释了林语堂、严复、许渊冲等译者的翻译思想。另一方面是对文学作品的译本开展的翻译批评研究,集中讨论的是译本在语言维、文化维、交际维的“三维”适应性转换,涵盖的文学作品有《论语》《三国演义》《红楼梦》等,以及影视作品字幕翻译评论、政府工作报告翻译评论和公示语翻译的生态视角解读。

(4)中国文化与中医海外传播

虽然从聚类列表不能直观地看出本知识群,但是从高频关键词统计表(表3)中的“文化负载词、文化维、外宣翻译、旅游翻译”,关键词突现图(图6)中的“中医术语、《红楼梦》、红色旅游、外宣翻译”,以及对研究对象的认真研读,本研究发现生态翻译学视角下的中国文化以及中医海外传播方面的研究是一个热点话题。首先是中华文化的外宣翻译研究,诸如汉语文化负载词翻译,中国饮食文化负载词翻译等。其次是中国少数民族文化的海外译介,包括少数民族特色词翻译,少数民族文化典籍翻译等研究内容。再次是旅游翻译领域,如旅游景区公示语翻译、红色文化旅游资源英译、少数民族旅游资源翻译,等等。最后是中医外宣翻译研究,如中医典籍《伤寒论》多译本探讨、《金匮要略》病症名英译、《黄帝内经》英译标准商榷、中医术语翻译,等等。

文化传播首先是一个翻译问题[11],随着中国文化“走出去”战略的实施以及坚定“文化自信”的提出,中国文化对外译介与传播一直是翻译界密切关注的问题。如前所述,生态翻译学的三大理论支柱之一是“东方生态智慧”,其中主要涉及“天人合一”“天人一理”“中庸之道”“阴阳之道”[5],这种借助中国传统哲学发展而来的译学理论与中国文化、中医具有认知同源性和隐喻同构性,因此生态翻译学在中国文化、中医对外译介研究方面具有天然的吸引力。

(5)翻译教学研究

从高频关键词统计表(表3)可知,生态翻译学研究的另一个研究重点是其对翻译教学的启示。以整体观为方法论而进行整体性研究的生态翻译学能够揭示翻译教学系统内部的关联内涵,对教学双方扩展视野、转变观念很有裨益[12];采用“以译者为中心”的教学方法,创建和谐的“生态翻译教学环境”,建立“事后追惩”的翻译教学评价机制有助于解决翻译教学中存在的“译者中心地位不突出”“翻译生态环境不理想”“译后追惩不顺畅”等问题[13]。此外,在翻译教材建设方面,陶友兰认为新世纪翻译专业教材建设应依循生态式设计的基本理念:构建和谐的翻译教材生态环境,鼓励翻译教材的主体互动;建立一种良好的知识生态关系,加强翻译知识与生活之间、与学习者个人经验之间以及与相邻学科之间的联系;用描写性方式来陈述知识,让教材具有可阐释性,保持动态平衡[14]。

4.研究前沿分析

在CiteSpace中,关键词突现分析是掌握研究领域前沿的一个重要指标。通常,突现的关键词反映这一研究领域在所示时期新的发展动向。具体操作如下:在可视化界面,单击“控制板”的“突现(burstness)”按钮,采用系统默认参数值,点击“查看”,然后得到2004-2021年生态翻译学研究关键词突现图(图6)。可以看出,在2004-2021年的研究中,生态翻译学研究关键词突现经历了如下历时变化过程:翻译适应选择论、翻译生态环境、翻译过程、翻译生态系统、许渊冲、广告翻译、中医术语、功能翻译理论、主体性、林语堂、《红楼梦》、生态翻译理论、政府工作报告、红色旅游、外宣翻译。

图6 2004-2021年生态翻译学研究关键词突现图

结合上述的关键词共现分析、时区分析、聚类分析以及突现图,可以将研究热点划分为以下两个阶段:

第一阶段:2004-2008年,生态翻译学理论研究阶段。

学者们的研究集中在生态翻译学自身的理论建设与讨论方面,如翻译适应选择论、翻译生态环境、翻译过程、翻译系统等问题。前文提到,2008年是生态翻译学发展的一个转折点。经过前一阶段的孕育,胡庚申在2008年发表了重要文献《生态翻译学解读》,该文从基本内涵、产生背景、研究现状等方面对生态翻译学进行了诠释,指出生态翻译学是一种跨学科、多学科交叉的产物,与时代与学术发展方向相符;同时也是从新的视角对译学理论研究的一种延伸,反映了译学理论研究由单一学科视阈转向跨学科整合一体的发展趋势。从高被引文献分析和突现关键词的强度(strength)上来看,这一时期的研究成果对生态翻译学的理论建设产生了重要的影响。

第二阶段:2009-2021年,应用研究爆发式增长阶段。

在本阶段,学界对生态翻译学的讨论不再局限于理论层面,出现了大量的生态翻译理论应用研究,如译者翻译活动的生态视角解读,生态翻译学视域下的公示语翻译研究,文学作品翻译批评研究,中华民族、少数民族典籍翻译等等;近年来,政府工作报告、红色旅游资源翻译、外宣翻译、文化特有术语、中医典籍翻译等成了本领域的热点话题。

三、结论

本文基于文献计量学的视角,运用CiteSpace软件分析了2004-2021年生态翻译学研究的文献外部特征与内部特征,外部特征包括文献量总体趋势、主要学者和科研机构以及高被引文献,内部特征包括关键词共现、关键词时区、关键词聚类、研究前沿等方面,研究结果如下:

(一)生态翻译学研究趋势:从初露锋芒到日渐成熟

从文献的总体趋势看,2004-2021年,生态翻译学研究经历了起步、发展、爆发式增长以及稳步推进四个阶段,总体上呈上升趋势,实现了从提出到广泛受到学界关注的蜕变。从文献量的走势可知,生态翻译学方兴未艾,影响力持续提升,既是当代翻译研究的突破,也是一个不断发展的理论体系[15]。

(二)生态翻译学研究学者与机构:合作网络与研究团队有待组建

从主要学者、科研机构以及高被引文献看,生态翻译学研究的主要学者已经形成了以胡庚申为代表,以罗迪江、孟凡君等学者为主力成员的作者合作网络,并且在本领域发表了不少高中介中心性的成果。作为生态翻译学的创始人,胡庚申有关生态翻译学理论建设与解读的文献被引次数较高,为后续的应用研究提供了理论支撑。其他高产作者还有韩竹林、李琳琳、王君等。但是,作者之间的合作网络密度较低,学者之间的联系不够密切,研究力量比较分散,共同研究问题、发表论文的合作模式尚未形成。科研机构主要集中在我国语言类、师范类、综合类高校的外国语学院,文献量排名靠前的机构有西安外国语大学、华中师范大学、西北师范大学、郑州大学等。同样,科研机构的合作网络密度偏低,发文机构之间合作较少。由此,生态翻译学领域的学者与机构需加强交流与合作,形成浓厚的科研合作氛围,组建具有一定规模的核心合作团队,形成成熟稳定的合作网络,共同探讨生态翻译学研究问题。

(三)生态翻译学研究重点:从理论研究到理论与应用研究并进

从文献关键词特征分析看,生态翻译学研究重点集中在翻译适应选择论,“三维”转换翻译方法,翻译生态环境,译者主体性等主题上。依据关键词时区分布图可知,高中介中心性的关键词集中分布在2004-2013年区间;之后文献量虽然增长迅速,但没有形成高中介中心性的关键词,这阶段文献主要讨论的是前阶段的生态翻译理论研究成果,以及这些成果在翻译实践中的应用研究。从关键词聚类的信息得出,生态翻译学研究包括理论研究、翻译方法研究、翻译批评研究、中国文化及中医海外传播研究、翻译教学研究五个知识群,构成了生态翻译学研究的主体。

(四)生态翻译学研究热点:服务中国文化“走出去”战略

从关键词突现列表可见,生态翻译学研究热点经历了从理论研究到应用研究的转向。2004-2008年,研究热点集中在生态翻译学理论体系的探讨,如翻译适应选择论、翻译生态环境等。现阶段政府工作报告翻译,红色旅游景点翻译,外宣翻译,中国文化对外传播,少数民族文化外宣与典籍翻译,中医术语、典籍、病症名翻译等成为了本领域的研究热点。随着中国文化“走出去”,提高文化“软实力”,构建中国国际话语权、讲好中国故事、传播中国声音等战略的实施,生态翻译学观照下的中国文化对外传播与译介研究也将继续成为本领域的一个研究热点。