长编组高速列车的列车风动模型实验研究1)

2021-03-24郭易郭迪龙杨国伟刘雯

郭易 郭迪龙,2) 杨国伟,† 刘雯,†

∗(中国科学院力学研究所流固耦合系统力学重点实验室,北京 100190)

†(中国科学院大学工程科学学院,北京 100190)

引言

列车风是由于空气的黏性作用,在列车高速运动时诱导列车周围空气产生的气流流动.

高速列车运行引起的列车风是列车空气动力学重要的研究内容和保证列车安全运行的重要方面.根据实车实验测试,在距离列车侧边1.3 m 处,列车风的瞬时风速最高可达列车运行速度的40%[1-2].目前我国高速动车组的最高持续运行速度为350 km/h(97.2 m/s),也就是说,高速通过的动车组列车会产生39 m/s 的列车风.在这种环境下人们很难无意识地保持站立姿势,这会异常危险.高速列车运行时诱导出的列车风不仅会危害道旁作业人员和站台上候车乘客的安全[3-4],同时强大的风力也会损坏道旁设施[5].

欧洲已经落实限制由高速列车诱导产生的列车风速的规定.在欧洲运营的高速列车必须遵守欧洲铁路署的互通性技术规范TSI 中关于列车风的条例[6].TSI 参照了欧洲标准EN[7],其中欧洲标准涵盖实车、模型实验和数值模拟的实践规范.目前我国还没有关于高速列车列车风的相关规范.

高速列车的列车风速在列车头部经过时产生一个局部峰值,之后随着边界层沿列车长度方向,列车风速逐渐增大,在列车的近尾迹区达到最大峰值.这些列车风的一般特征被许多研究者在实车道旁实验中验证过[8-13].

列车风速的最大值通常出现在高速列车的尾迹区[1,8-9,14-15],尾迹区的列车风特征与列车的尾部流动有密切关系.列车的尾部流动是影响列车的压差阻力[16]和气动噪声[17]等气动性能的重要因素.大量的关于列车尾部流动机制已经被研究和认同:尾流区由剪切层、脱落涡、分离与再附区以及一对大型的反对称旋转流向涡构成[18-25],反向旋转涡对尾流拓扑结构的作用被认为是形成列车风十分重要的因素[8,19-20].反向旋转涡是由于顶部和列车尾部向下的气流与横截面两侧向车尾方向流动的气流共同作用产生的[19-20,22].由于反向旋转涡的互相作用和其从车体分离过程中与地面的作用,这对涡向下和向外运动,超出列车轨道宽度范围,引起最大的列车风速[1,10,26].

动模型实验是目前被认为列车风测试研究最为有效的手段[1,27].动模型实验可以实现对列车在无风环境中于平直轨道上匀速运动的模拟,具有与实车一样相对地面运动的状态,展现列车运行时的地面效应.利用动模型实验研究列车风可以改善风洞实验中对列车地面效应模拟的失准和因风洞尺寸限制得不到完整列车风曲线[25]等问题.另外,动模型实验是在室内无风环境下进行的,可以避免户外实车实验中环境风速对列车风测量的干扰[12-13].

目前,动模型实验中研究列车风有两个关键的局限:减小的雷诺数和缩小的长宽比.减小的雷诺数主要是由于受模型或实验平台缩比的限制,缩小的长宽比则是因为目前大多数实验采用两编组或三编组的列车模型.本文利用八编组列车模型进行动模型的列车风实验,排除了因与实车长宽比不同而带来的影响.通过系综平均法刻画列车风的时均特性,分析车身周围列车风的发展.利用本征正交分解法POD 和条件平均法分析高速列车尾部列车风的瞬态特征.

1 实验方法

1.1 实验设备

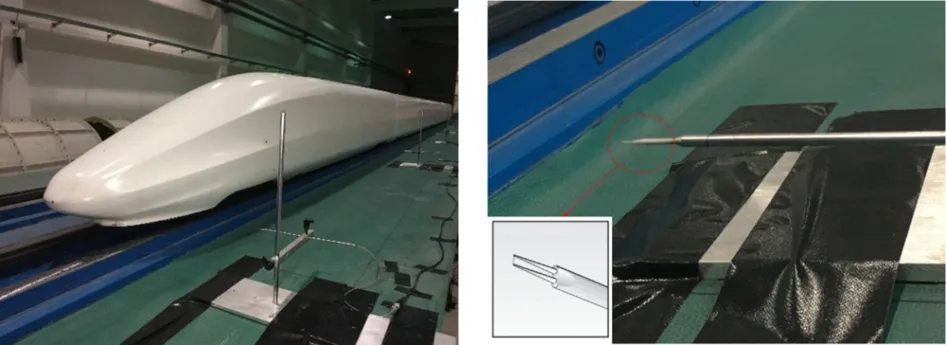

实验是在中国科学院力学研究所先进轨道力学研究中心的高速列车双向动模型平台进行的.该平台全长264 m,测试段长为100 m,列车风测试场景如图1 所示.

图1 高速列车动模型试验平台Fig.1 The moving model rig of high-speed train

中国科学院力学研究所的高速列车双向动模型实验平台是采用压缩空气间接驱动列车模型加速和磁涡流作用产生非接触磁力减速列车模型的关键技术,研制了模型缩比为1:8,最高实验速度达500 km/h的动模型实验装置.该平台是目前世界上规模最大、实验速度最高的动模型实验平台.得益于该实验平台独特的加减速技术,可以实现整备质量较大的长编组列车的动模型实验.

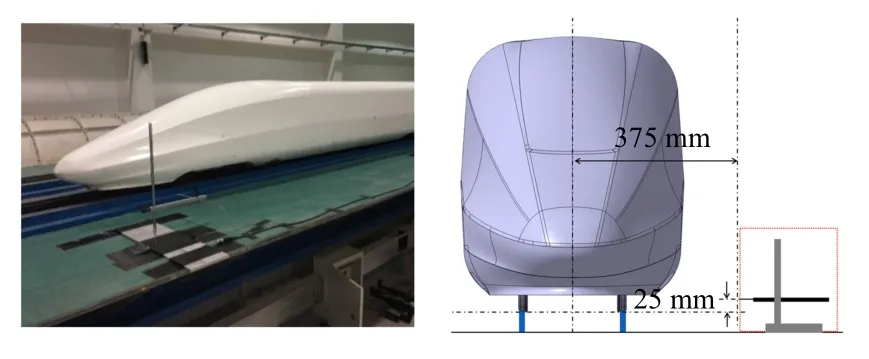

实验所用的高速列车模型为1:8 的CR400AF 动车组模型,采用八编组形式,全长26.12 m.模型做了简化处理,略去受电弓、空调整流罩等附属部件,其他位置的部件外形均与实车保持一致,保留转向架、裙板和风挡等结构,这样是为了尽可能地保证尾车能形成与实车一样的、具有相应强度的一对反向旋转涡,并使高速列车实验模型尽可能地逼真.缩比为1:8 的列车模型在实验中可以模拟高雷诺数的气流流动,模型实验结果与实车实验的吻合度高,模型实验的实验误差可小于10%[28].

列车风由热线风速仪测量得到,如图3 所示.热线风速仪是测量被加热的、直径为5 µm 的钨丝在流场中的散热率,实现对气流流速的测量.得益于钨丝极为细小的尺寸和其热惰性的特点,热线风速仪可以捕捉高达100 kHz 的高频气流的流速,极高的响应频率使得热线风速仪可以进行低至0.02 m/s,高至300 m/s 的气流流速的测量.一维热线风速仪测量的是气流流速的标量值,即空间中三个方向速度u,v和w的合速度U的大小.

图2 CR400AF 八编组实验模型Fig.2 The eight group type model of CR400AF

图3 一维热线风速仪Fig.3 The single hot wire

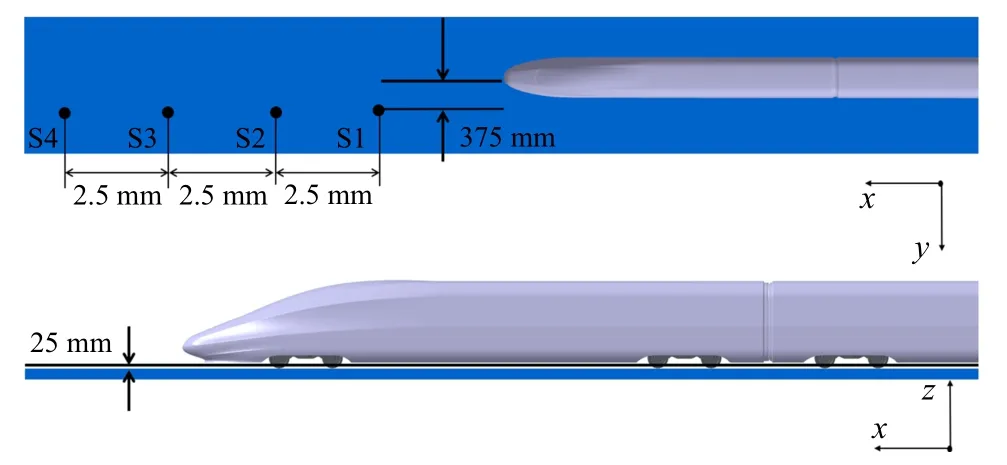

1.2 测点布置

热线风速仪的在实验中的位置布局是按照TSI和EN14067 的标准进行的:在动模型平台测试段设置4 个热线风速仪测点,测点的间隔为2.5 m(对应实车20 m),位置如图4 所示.测点S1~S4 均为一维热线探针,布置在距轨道中心375 mm,距轨道顶面高度25 mm(分别对应实车y=3 m,z=0.2 m)处的轨道同一侧,此位置是由TSI 规定的“轨旁高度”,用于观察列车风对轨道旁设施及道路维护人员的影响.

图4 热线风速仪测点布置Fig.4 The location of hot wires

热线平行于地面、垂直列车模型侧壁安装,如图5 所示.为了保证热线风速仪支架对列车风的采集没有明显的干扰,采用细杆支架对热线进行固定,这样可以避免由于列车头部鼻锥加速流遭到热线风速仪支架的阻挡,而导致在列车风曲线中头部鼻锥处会出现两个波峰的现象,保证列车风测量的准确性.

图5 热线风速仪支架Fig.5 The support of hot wire

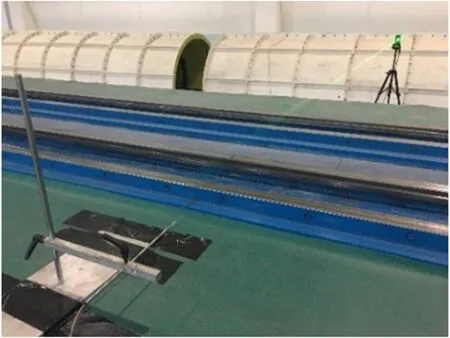

由激光器和光电传感器组合成的测速系统用于测量列车模型经过风速仪时的速度Ut,模型的速度Ut用于把测量得到列车风曲线由时间域转化为空间域.以列车模型为参考系,尾车鼻锥处作为零点,在空间域分析实验结果,同时,Ut可以将测量到的列车风速进行无量纲化,用U/Ut表示列车风速与列车模型速度的比值,比单纯的列车风速更具有参考意义.测速系统所投射的光线与热线风速仪S1 探针在列车模型行进方向上的位置一致,如图6 所示,利用CBOOK-2000 数据采集卡(如图7) 可将测速信号与风速仪信号同步,这样可以准确地确定列车头部经过风速仪时在列车风曲线中对应的位置.

图6 光电测速系统Fig.6 The electro-optic velocity-measuring system

图7 CBOOK-2000 数据采集卡Fig.7 The CBOOK-2000 DAQ

热线风速仪的采样频率设定为10 000 Hz,模型的实验速度为56 m/s,对应的热线风速仪的空间分辨率为5.6 mm.

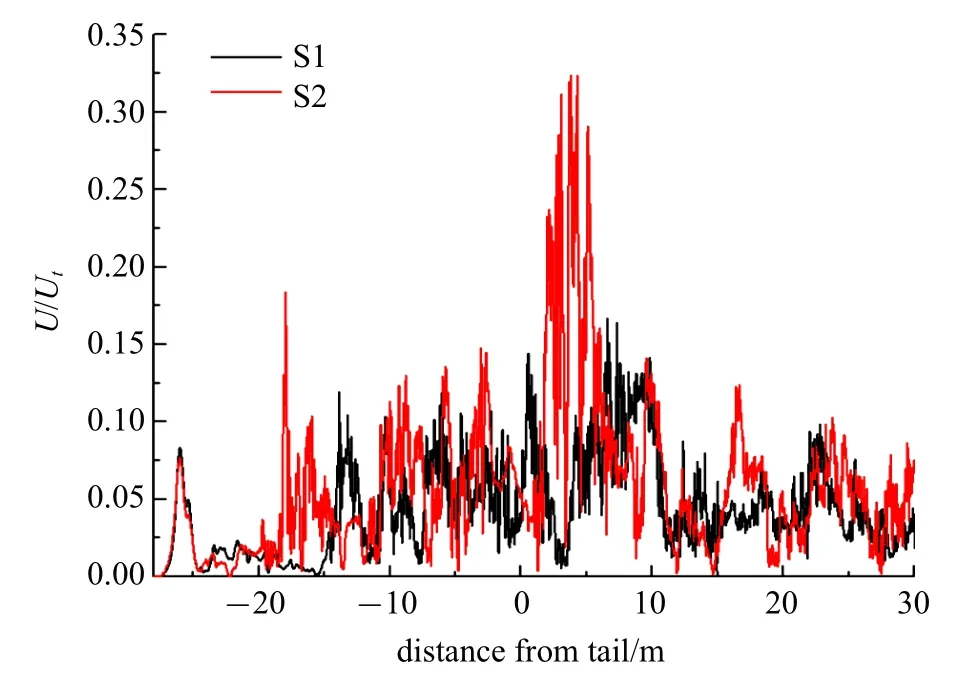

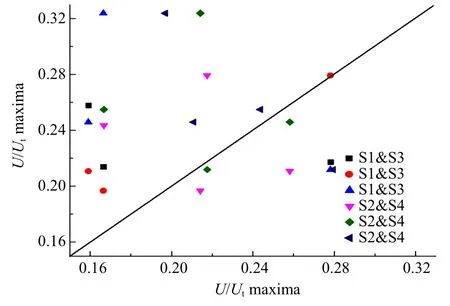

在实验过程中发现S1 和S2 探针测试得到的单次列车风曲线差异明显,如图8 所示.这可能说明S1和S2 的测量结果存在低相关性,可能相互独立.根据Baker[2,29]提出的测试相关性的方法,验证S1~S4探针的测量结果是否独立.测试测点之间的相关性通过比较每次实验结果的最大值,两两绘制测点S1,S2,S3,S4 的最值散点图,如图9 所示.如果测点的最值相同则点位于1:1 的线上,表示测点有100%相关性.可以发现,S1,S2,S3,S4 之间的相关性较小.这说明S1~S4 这4 个测点的每次测试结果都是独立的,可以利用其增加实验的次数,相当于“一个测点测多次”.考虑到测点之间的距离和无风的室内实验环境,热线风速仪之间的干扰可以忽略.因此进行了20 次有效的列车风的测量.

图8 S1 和S2 测得的列车风曲线Fig.8 Measurements of S1 and S2

图9 测点之间的相关性测试Fig.9 The correlation among S1~S4 probes

2 列车风时均特征

列车在明线运行时,头部气流受到挤压形成局部高压区,产生与列车运行方向相反的“加速流”;在列车的侧边和顶部由于气流间的剪切作用,产生与列车运行方向相同的“携带流”,且会随着列车边界层的发展而逐渐变厚.在列车尾迹区出现宽而大的携带流,其主要是由存在于车尾的关于列车最大纵剖面对称的一对反向旋转的湍流拟序结构组成,具有明显的三维特征.

列车风曲线可以很好地反映列车周围的流动,如图10 所示;在列车头锥经过时,由于“加速流”的作用产生局部的列车风波峰;而后列车风速于车身段在“携带流”的作用下逐渐升高,在车尾有短暂下降后,最大列车风速出现在近尾迹区.列车风曲线可以清晰的划分为三个区域:头部局部波峰区、车身发展区和尾迹区.Baker 对列车周围气流的描述与分类(高速列车周围的流动可分为:鼻锥区、边界层区和尾流区)[8]是列车风可分为三个区域的有力佐证.

图10 高速列车周围的流动与列车风曲线示意图Fig.10 The flow around a high-speed train and the slipstream profile

短编组和长编组的列车风动模型实验结果对比如图11 所示.为了更好地对比列车编组长度对尾迹区列车风的影响,以尾车鼻锥处作为坐标原点,横坐标正值是尾迹区,负值为列车车身区域.从图11 可以看出三编组与八编组的列车风峰值都出现在尾迹区,且峰值出现位置一致,峰值的大小相当.在车身发展区中,由于列车编组长度的增大,八编组列车的车身边界层的发展较三编组更为充分,车身发展区的列车风速高于三编组.八编组列车模型具有与实车相同的长宽比(L/W=62),其模拟的列车风会比其他编组状态的模型更加接近实车.

图11 三编组与八编组高速列车模型的动模型列车风实验结果对比Fig.11 The contrast of slipstream between in 3-car and 8-car moving model experiment

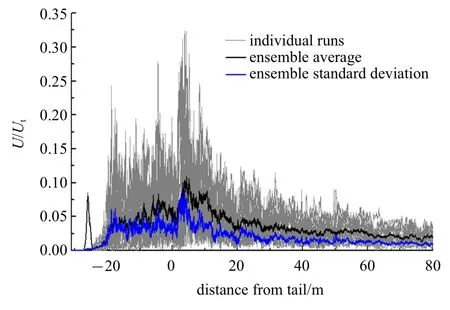

八编组高速列车模型的列车风如图12 所示,灰色的单次实验结果曲线之间存在非常明显的差异,除了头部局部波峰区单次实验曲线重合度较高外,车身发展区和近尾迹区的列车风重复性非常低.为了更好地刻画该编组状态下的列车风曲线,将20 次实验结果进行系综平均处理.

图12 八编组列车周围的气流流动Fig.12 The flow around a eight group type model high-speed train

列车风的系综平均曲线可以看作为“标准的列车风曲线”[1,27],能代表列车风的一般特征.为了观察列车风的非定常特性,图中蓝线所表示的是总体标准差曲线,该曲线很好地说明了单次试验结果与系综平均值的离散程度.在头部局部波峰区,总体标准差很低,说明该区域列车风有很好的重复性和稳定性;总体标准差在车身发展区开始上升,于尾迹区出现波峰,其波峰位置与大小与系综平均曲线的相当,而后总体标准差曲线早于系综平均曲线开始出现下降.这与三编组动模型列车风实验结果[1,25]一致,说明该特征并非八编组列车特有的,而是高速列车列车风的普遍特点.

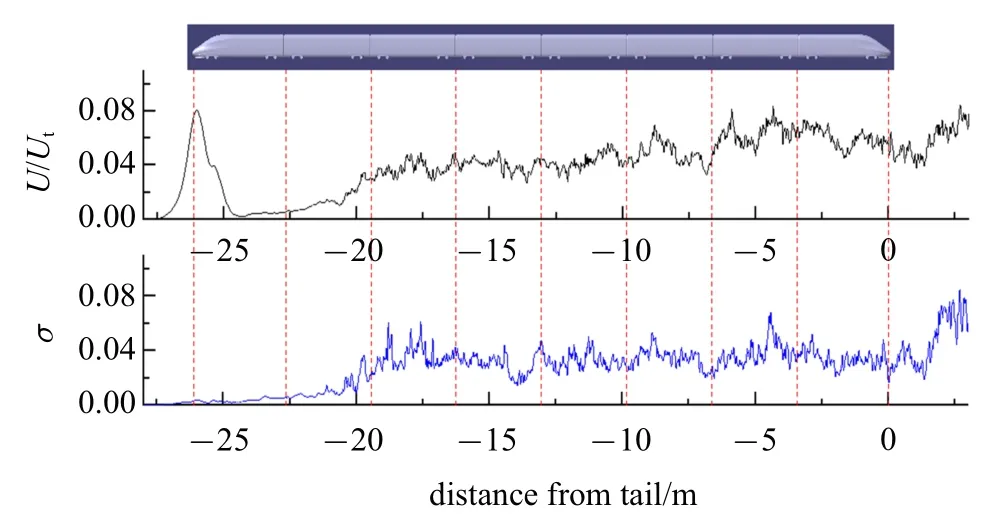

图13 表示的是列车周围的列车风系综平均曲线和标准差曲线.在距离列车头部前1.2 m 开始形成波峰,在列车头部鼻锥后0.1 m 达到峰值,而后开始下降;在流线型头型与车厢过渡区(距离头车和第二节车厢之间的风挡1.9 m 处) 列车风曲线出现了短暂的平台,此时风速平稳在U/Ut=0.039;在头车中部列车风曲线下降到最低,此时列车头部受到挤压形成的局部高速气流对列车风的作用结束.在头车中部向后,由于车身表面气流之间的剪切作用,随着列车表面边界层的发展而形成的“携带流”开始影响列车风的发展.在第二节车厢中后部(距离第二第三节车厢之间的风挡0.9 m 处) 车身周围气流的波动开始增强,列车风的风速由U/Ut=0.008快速上升至U/Ut=0.032,标准差也从σ=0.007跃升到σ=0.035,此后至尾车,标准差曲线一直在σ=0.035 附近波动.从第三节至第五节车厢,列车风曲线在U/Ut=0.040 附近波动,发展平稳;列车风曲线自第六节车厢开始向上波动,风速平均值从之前的U/Ut=0.040 上升至U/Ut=0.048,在第七节车厢列车风的风速平均值增长到了U/Ut=0.063,同时也出现了列车风在车身发展区的最大值U/Ut=0.084,而后在尾车出现小幅回落.

图13 车身发展区列车风的系综平均曲线与标准差曲线Fig.13 The ensemble average profile and ensenble standard deviation profile of the slipstream in trailing area

上图黑色曲线展示的是高于轨面25 mm,距离轨道中心线375 mm,位于列车同一侧的列车风沿列车长度方向在空间域上的分布.在高度方向上该位置处于列车的车轮下缘,此处的气流应该极易受到转向架舱和车厢间风挡间隙的扰动,但经过实验测试得到的列车风曲线却没有反映出这些影响.

系综平均曲线是多个单次实验结果的“平均值”,有一定的代表性.但总体标准差曲线显示出列车风的车身发展区和近尾迹区有明显的偏差,特别是在近尾迹区出现最大偏差,说明列车风的这两个区域有很明显的非定常特性.利用系综平均法来描述列车风的瞬态特征有一定的局限性,系综平均曲线并不能很好地代表单次实验的列车风曲线.

3 列车风瞬态特征

为了尝试解释图12 中系综平均曲线与单次实验曲线的不同,在车身发展区和近尾迹区标准差明显增大等现象,利用本征正交分解法和条件平均法分析八编组的列车风曲线,研究列车风的瞬态特征与非定常特性.

3.1 列车风的本征正交分解

POD 在研究流体力学中的拟序结构有着广泛的应用[30-33],目前逐渐应用在高速列车尾流的研究[14,29].本文利用POD 对列车风实验结果进行分解,探寻列车风中波动能量集中的区域,确定引起单次列车风差异的主要因素.

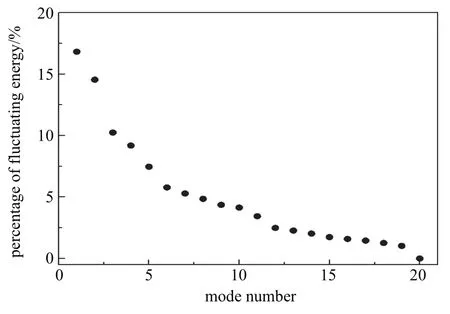

将单次实验的列车风看作为POD 方法中的“快照”,每个“快照”作为POD 求解矩阵中的一列进行分解.2 个单次列车风实验结果作为20 个“快照”进行POD 分解,得到以波动能量由高到低排序的20 个模态.每个模态的能量占比如图14 所示,其中模态1~模态13 共占有91%的能量.模态1 和模态2 所占能量比重较大,分别为17%和14%;而后是模态3和模态4,分别为10%和9%.模态1~模态4 共占有51%的能量,可以认为前4 个模态是引起列车风差异的主要因素.

图14 模态1~模态20 占总波动能量的百分比Fig.14 Percentage of the total energy of the fluctuating motion for modes 1~20

图15 是模态1~模态4 曲线与系综平均曲线的对比,可以看出模态1 在0~10 m 处出现波峰,波峰位置与波峰宽度和系综平均曲线的第一个波峰一致,说明模态1 影响列车风的近尾迹区的第一波峰;模态2 在−20~0 m 的曲线与系综平均曲线同步增长,说明模态2 影响列车风车身发展区的波动;模态3 在系综平均曲线尾迹区的第二个波峰处出现峰值,说明模态3 主要作用于列车风的近尾迹区第二波峰;模态4在距离车尾(X=0)很近的地方出现明显的波谷,与系综平均曲线中车尾引起的波谷相对应,说明列车车尾引起的列车风波谷是由模态4 决定的.

图15 前四阶POD 模态曲线与系综平均曲线对比图Fig.15 The profiles of POD modes 1~4 with ensenble average

考虑波动能量的大小,由于模态1>模态2>模态3>模态4,可知列车风的扰动能量集中于近尾迹区波峰处,次之是车身发展区.也就是说,每次实验的列车风在近尾迹区的差异最大,这与图12 中总体标准差曲线所体现的特征相吻合.

许多研究者认为车尾的列车风主要是由一对反向旋转涡的作用而形成的[8,19-20],这对涡是由从列车顶部向下流动的气流和从列车两侧分离的气流相互融合产生[19-20,25,35-36],在车尾生成过程中会与地面相互作用,向列车两侧不断分离、破裂.这对涡生后在被列车拖拽伸长外,还有向列车两侧的方向振荡的特征[19,37-38].结合POD 的分析结果,可知列车尾部形成的涡对具有显著的波动能量,这可能引起了尾迹区的列车风实验结果的差异.

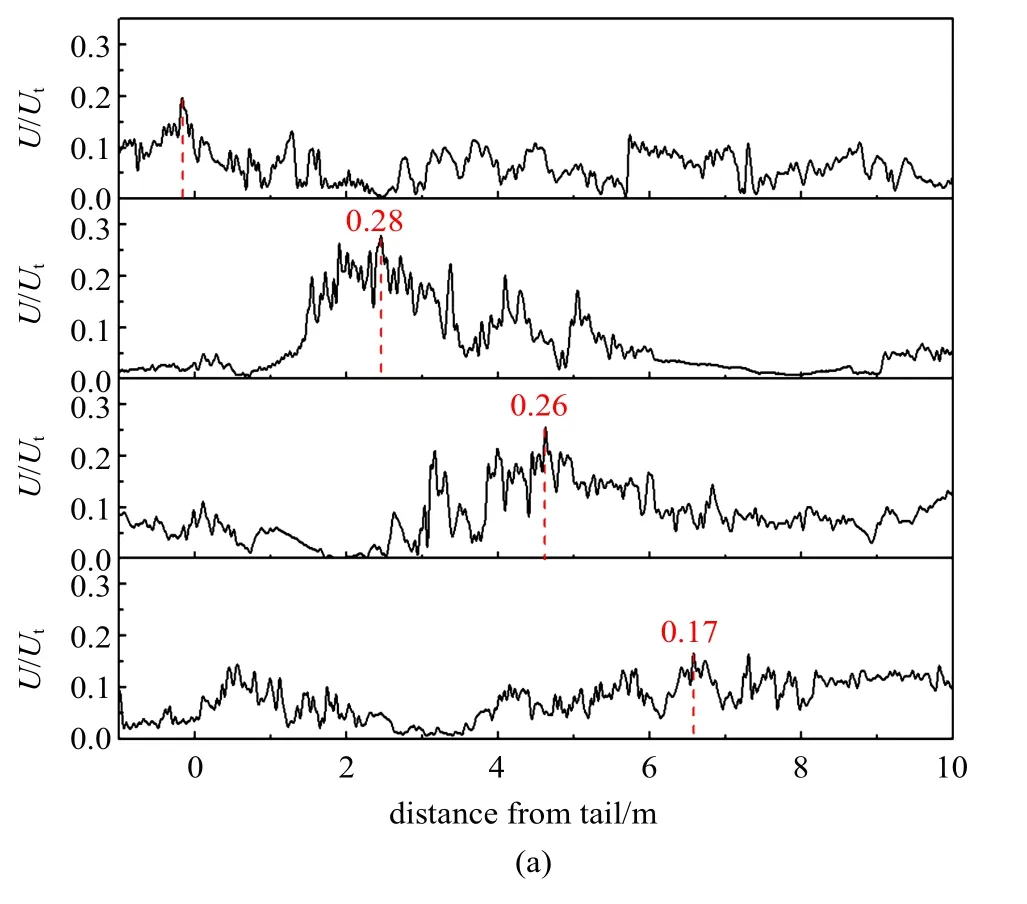

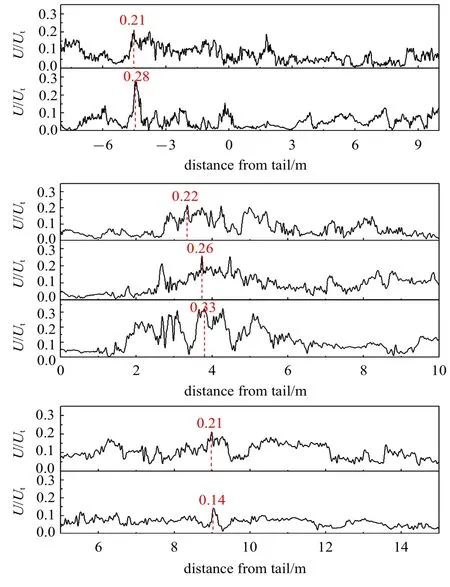

3.2 尾迹区列车风的条件平均分析

图16 所展示的是八编组模型单次实验尾迹区列车风波峰的差异.如图16(a)所示的四次实验的尾迹区列车风曲线,波峰位置的不同,有不同大小的峰值,波峰位置分别为X=0.16 m,2.45 m,3.73 m 和6.57 m,峰值大小也有明显的区别,依次为0.2,0.28,0.26 和0.17.但如图16(b)所示的三组列车风曲线,位置相似的波峰却有不同的峰值,波峰位置分别在X=−4.5 m,3.7 m 和8.5 m 附近的列车风却有不同的峰值.图16说明在尾迹区的瞬态列车风具有随机性,列车尾部流动表现出非定常特征.

图17 显示出一些列车风曲线在近尾迹区的波峰出现后又出现了较为明显的第二个波峰,这表明列车尾部的气流流动有周期性特征.第二波峰出现的位置受第一波峰的影响,第一波峰距离车尾越远,第二峰值也相应的在更远处出现;同时,两波峰之间的距离也会随着第一波峰距车尾距离增大而增大:第一波峰分别距车尾5.06 m,6.57 m 和8.36 m 时,两波峰间距离分别为9.59 m,16.25 m 和16.70 m.

图16 尾迹区的列车风差异Fig.16 The difference of slipstream in the wake area

图16 尾迹区的列车风差异(续)Fig.16 The difference of slipstream in the wake area(continued)

图17 尾迹区的列车风具有周期性Fig.17 The periodicity of slipstream in the wake area

若是列车尾部的一对反向旋转涡在列车两侧的振动是引起单次实验列车风尾迹区波峰差异的主要原因,那么这对涡与热线风速仪之间的瞬态位置关系就有可能解释上述现象.

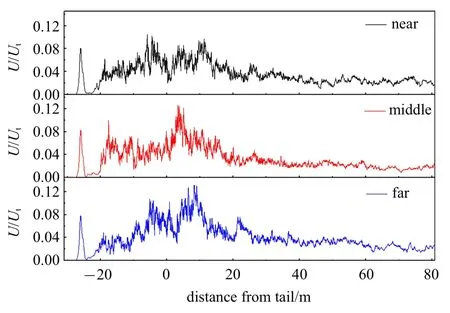

利用条件平均法处理该编组状态下的列车风数据,统计各次实验得到的列车风的波峰位置,按照波峰位置距离车尾远近排序.选取波峰位置距离车尾最近(near)的5 次,中间(middle)的5 次和最远(far)的5 次实验结果,这3 组列车风数据分别进行系综平均.各组的系综平均曲线如图18 所示.

图18 条件平均后的三组系综平均曲线Fig.18 Conditional averaging porfiles of three cases

三组不同情况的系综平均曲线所表现的波峰有明显的差异,Bell 有关于动模型列车风的尾流瞬态相位的假设[1]:当列车尾涡靠近热线风速仪时,列车风曲线出现波峰;当尾涡远离风速仪时,列车风曲线出现波谷;尾涡在列车两侧振荡时,则列车风曲线在平衡位置波动;在距离车尾很近的位置,由于强度高且尺度小的湍流结构在车尾快速耗散会导致该位置列车风曲线中等水平的波峰.

根据Bell 的假设,可推测:在最近和最远处,车尾前(X<0)的位置就存在小而强的湍流结构并快速耗散,导致该位置的列车风有高于或接近尾迹区波峰的峰值.最近的尾涡生成后在近尾迹区水平振荡,列车风曲线的波峰不明显;中间的尾涡则是在生成后向风速仪靠近,列车风曲线中出现明显的波峰;最远的尾涡则是生成后远离风速仪,向列车运行方向的中线振荡,在尾涡的涡对相互碰撞作用后彼此远离,向风速仪振荡,从而导致列车风曲线有较远的波峰和更远处的第二波峰.

4 结论

本文采用与实车相同编组长度的高速列车实验模型进行明线列车风的实验研究,突破了列车风动模型实验中因减小的长宽比带来的局限性.利用系综平均法刻画了CR400AF 八编组列车模型周围的时均流动,分析了轨边处的列车风在空间域中的分布特征;使用本征正交分解法(POD) 和条件平均法对尾迹区列车风的瞬态特征进行了分析,得到以下结论:

(1)高速列车明线运行时周围的列车风可以划分为三个区域:头部局部波峰区、车身发展区和尾迹区.列车风的实验结果之间存在显著差异,将多次实验结果进行系综平均得到的列车风曲线才具有一般性.列车头部会引起稳定的列车风,在车身和车尾处的列车风有明显的非定常特征,列车风最大值出现在近尾迹区.

(2)空间域中头部波峰区和车身发展区的列车风可以反映列车周围的流动:列车头部受到挤压形成的局部高速气流会作用于列车鼻锥前1.2 m 至流线型头型最大变截面处;在头车中后部以后,因车身表面气流间剪切作用而形成的边界层开始主导列车周围的流动,车身附近的气流在平稳发展一节车厢的距离后开始剧烈波动,列车风速也随之跃升,随着车身边界层的发展,列车风振荡上升,在第七节车厢出现车身发展区的最大值,而后小幅回落.

(3)通过POD 对列车风实验结果进行分解,得到能量占比由大到小的20 阶模态.模态1 主要影响列车风近尾迹区的波峰,模态2 影响车身发展区列车风的波动.列车风的扰动能量集中于近尾迹区波峰处,次之是车身发展区.

(4)以各次实验结果中列车风的峰值位置距离车尾远近为条件,对列车风实验结果进行条件平均分析.在列车尾部形成的反向旋转涡对与列车风探针之间不同的位置关系可能影响列车风尾迹区峰值的形态:尾涡生成后水平振荡,列车风曲线会出现宽且低量值的波峰;尾涡生成后向风速仪靠近,列车风曲线会出现明显的高量值波峰;尾涡生成后先远离后靠近风速仪,列车风曲线会有距离列车尾部较远的波峰和位置更远的次波峰.