吴门医派治疗消渴用药规律研究*

2021-03-22于吉超欧文崔永健刘利琼

于吉超,欧文,崔永健,刘利琼

苏州市相城区中医医院,江苏 苏州 215131

吴门医派是苏州太湖流域的地方性医学流派,历代名医辈出。吴门医派起源于周,发展于宋元,繁荣于明,鼎盛于清,中西汇通于民国。吴门医派学术成就独树一帜,以清初叶天士《温热论》的问世为标志,开创了温病学说,确立了以苏州为中心的温病学派的学术地位。同时,吴门医派在医经、伤寒、本草、内科、外科、妇科、儿科、骨伤科、针灸等各学科均有创新并且自成体系(门派)。由此,形成了“吴中多名医,吴医多著述,温病学说倡自吴医”的三大特点[1-2]。吴门医家不仅开创并发展了温病学派,同时在临证实践中对杂病论治提出了许多新见及特色治法、特色方药,至今在临床上仍有重要的指导意义和实用价值。

近年来,糖尿病发病率迅猛增长,现糖尿病在20岁以上的人群中发病率约为11%[3]。现代医学认为,糖尿病是胰岛素绝对或相对性分泌不足,或外周组织对胰岛素不敏感引起的代谢性疾病,以可检测的血糖值作为诊断标准[4]。糖尿病属中医学“消渴”范畴,以渴而多饮、饥而多食、小便频数或尿有甜味、消瘦为主要临床特征。目前,西医治疗糖尿病以降血糖为主要治疗方向,而中医药在改善患者临床症状上有着独特优势。本研究对吴门医派明清时期多位具有代表性的医家治疗消渴的处方用药进行数据挖掘分析,总结其常用有效药物,运用聚类分析探索高频药物之间的配伍关系,以期更好地指导临床遣方用药。

1 资料与方法

1.1 一般资料以中国中医药出版社出版的《明清名医全书大成》为检索工具,检索词为“消渴”“消”。

1.2 处方纳入标准①行医范围主要在苏州太湖流域属吴门医派医家开具的处方;②主要为治疗消渴的内服处方;③处方方药记录清楚、完整。

1.3 处方排除标准①非吴门医派医家开具的处方;②非治疗消渴或以消渴作为兼证治疗的处方;③有明显的封建迷信色彩、剧毒、现代难以获得不切实际的药物。

1.4 统计学方法将纳入处方的用药中同药异名及同药异制的中药,统一按照中国医药科技出版社的2015版《中华人民共和国药典》中名称作为规范录入EXCEL,按照中国中医药出版社出版的《中药学》进行药物分类,建立数据库,进行频数分类统计学分析,运用SPSS 22.0对高频用药进行聚类分析。

2 结果

2.1 吴门医派治疗消渴用药频数分析本研究筛选出吴门医派治疗消渴156张处方,其中陈士铎8张、冯兆张9张、缪希雍1张、沈金鳌41张、王肯堂60张、徐灵胎11张、叶天士14张、张璐23张。涉及药物179味,用药总频次1 300次。根据中药性味归经及类别分析,发现吴门医派的治疗消渴用药特点:以补虚药用药最多,尤以益气养阴药为主,同时重用清热药,辅以利水渗湿药。药味以甘、苦为多,善用辛味药,其中苦味药用药频次为23次,甘味药29次,辛味药19次,酸味药7次,碱味药3次,凉味药3次,淡味药3次。药性方面寒温并用,偏重寒凉药;归经主要在肺、脾、胃、肾经。

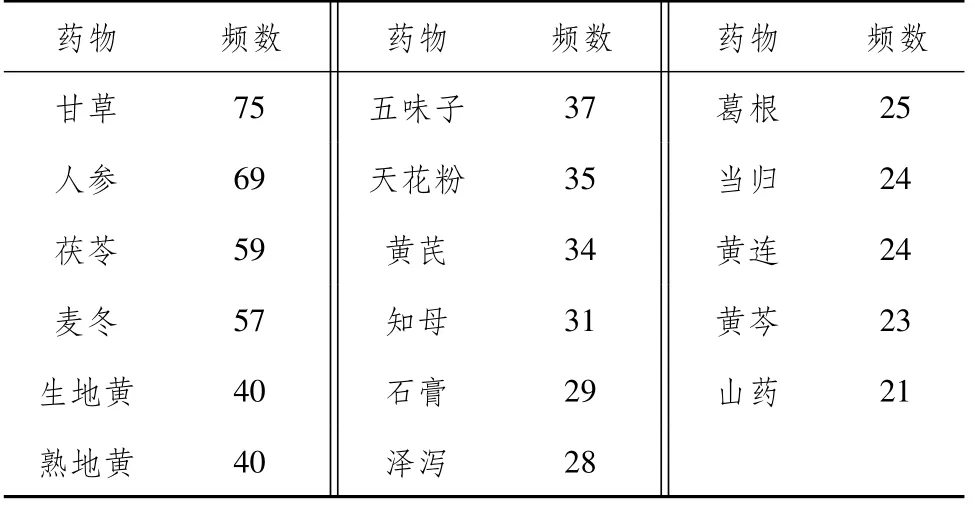

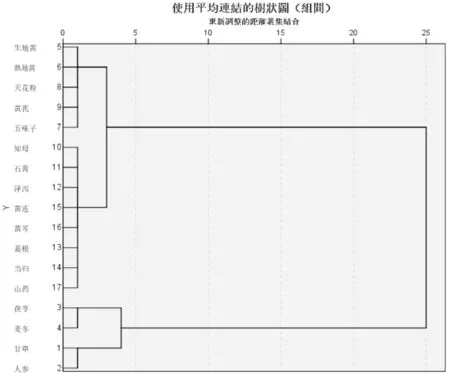

2.2 吴门医派治疗消渴高频用药聚类分析其中用药频次超过20次的高频药物共17味:甘草、人参、茯苓、麦冬、生地黄、熟地黄、五味子、天花粉、黄芪、知母、石膏、泽泻、葛根、当归、黄连、黄芩、山药,见表1。综合高频药物性味归经、药物类别进行聚类分析,得出组合聚类结果分别为:C1:甘草、人参;C2:茯苓、麦冬;C3:生地黄、熟地黄、五味子、天花粉、黄芪;C4:知母、石膏、泽泻;C5:葛根、黄连、黄芩,见图1。

表1 吴门医派治疗消渴高频用药分析 次

图1 高频用药聚类分析树状图

3 讨论

3.1 因地制宜,吴门医派对消渴的认识吴门医派治疗消渴用药在运用大量补虚药,尤其是益气养阴药之外,还喜用了清热药及利水渗湿药。

中医学认为,消渴病的病机在于阴亏热盛,通常以“阴虚为本,燥热为标”来进行辨证论治,以滋阴清热为治疗大法。而依据对吴门医派用药分析来看,以药测证,除阴亏热盛之外,湿邪可能是苏州地区消渴的主要病机之一,这与黄菲等[5]对苏州地区糖尿病中医分型的相关研究结果相符。成因可能有以下几点:苏州位居长江中下游地区,气候多雨潮湿,外湿较重,且人们喜食甜腻,内外合邪,氤氲不化,故湿邪为患多见。更有医家提出吴地“百病湿为先”的病理特点,现代亦有研究表明血液中糖分越高,湿邪表现越严重,身重、肢困、乏力,一味养阴清热是不够的,需加化湿之剂[6]。

由此表明,吴门医派对于消渴的病因病机综合考量了苏州地区地理、人文环境,除了传统认为的阴虚热盛之外,还有湿邪这一重要病理因素。

3.2 另辟蹊径,吴门医派对消渴的治法吴门医派用药药味以甘、苦、辛为多;药性方面寒温并用,偏重寒凉药。吴门医派治疗消渴在传统的滋阴清热治疗方法基础上,因地制宜,另辟蹊径,以苦寒清火坚阴,以甘凉补虚养阴之余,以辛温开郁化湿,灵活运用辛开苦降法。

《素问·至真要大论》结合六气淫胜理论论述了气味的配伍,其中对火、热淫内的气味配伍论述为:“热淫于内,治以咸寒,佐以甘苦,以酸收之,以苦发之……火淫所胜,平以酸冷,佐以苦甘……以苦发之。”张仲景宗《黄帝内经》之说,开创了辛开苦降法运用于临床之先河。吴门医派著名医家叶天士,分别在《临证指南医案》中指出:“微苦以清降,微辛以宣通”“苦寒能清热除湿”“辛通能开气泄浊”“辛以开之,苦以降之”“以苦降其逆,辛通其痹”。另一吴门医派大家吴鞠通亦提到“非苦无能胜湿,非辛无能通利邪气”“苦与辛合能降、能通”。《灵枢·师传》有“寒温中适”的治疗原则,认为调理脾胃以苦泄、辛补、甘缓为法度。

辛开苦降法,温脾清胃,两相结合,补虚泻实,阴阳并调,温而不耗胃阴,寒而不伤脾阳,互制互济,体现了阴阳学说的对立统一观。“太阴湿土,得阳始运,阳明燥土,得阴自安”,辛则运脾化湿,消痞散结,苦则清胃中郁火,辛开苦降泄郁火而化瘀滞[4]。

3.3 承前启后,吴门医派治疗消渴的聚类方聚类分析是根据事物本身潜在的特性研究对象分类的方法。通过聚类把一个数据集合中的个体按照相似性归成若干类别,使其“物以类聚”,将数据库中的记录划分为一系列有意义的子集,聚类分析得到的聚类方并不是一般意义上的临床处方,而是统计学分析得出的临床经常使用的一些药物的固定配伍、药对,可以体现研究对象的用药规律及思路[7]。

本次研究得到以下聚类方:C1:甘草、人参。人参大补元气,《本经》注:“主补五脏,安精神,止惊悸,除邪气,明目,开心益智。”甘草根据不同炮制方法,既可补益脾胃、又可清热解毒、更善调和药性,《本经》注:“甘草主五脏六腑寒热邪气,坚筋骨,长肌肉,倍力”,两药配伍重在大补元气,针对消渴日久,阴损及阳,元气欲脱的情况。C2:茯苓、麦冬。茯苓有补有泻,功效利水渗湿、益脾和胃、宁心安神;麦冬养阴生津润肺,可治心阴不足之心悸易惊及津液亏虚,二药合用,使肺能通调,脾能运化,使精水四布,又可安心定志,舒缓患者情绪,如《辨证录》麦冬茯苓汤治肺燥口渴、中满尿少等。C3:生地黄、熟地黄、五味子、天花粉、黄芪。《临证指南》指出“三消之证,虽有上、中、下之分,其实不越阴亏阳亢。”此方以生地黄、熟地黄滋阴而生津退热,补肾而填精益髓;天花粉系清热生津之要药;五味子、黄芪取酸甘化阴之义,黄芪为补气要药,共奏益气养阴、生津止渴之功。C4:知母、石膏、泽泻。知母、石膏为临床经典配伍,有清泄肺胃郁热,除烦止渴之效,《症因脉治》云:“身热引饮,内热烦躁者,以石膏知母汤。”配伍泽泻,有泻无补,尤擅清泄湿热,此方适用于脾瘅中满内热之实证。C5:葛根、黄连、黄芩。三药为经方葛根芩连汤之主药,该方黄连、黄芩苦寒而清热燥湿,葛根甘而生津,辛则运脾化湿,苦则清胃中郁火,辛开苦降泄郁火、化瘀滞,具有明显改善糖脂代谢紊乱,改善胰岛素抵抗的作用[8]。

国医大师周仲瑛教授常说:“古为今用,根深则叶茂;西为中用,老干发新芽。知常达变,法外求法臻化境;学以致用,实践创新绽奇葩”。本研究对吴门医派治疗消渴的文献进行了整理挖掘,初步地探究了吴门医派治疗的用药特点与处方思想,以期为今后中医临床诊疗相关疾病以及中医流派文献研究提供一些帮助。