使回应运转起来:线上互动中的多维问责与有效回应

——以H村“互助问答”平台运作为分析对象

2021-03-20

内容提要 回应民众诉求是基层官员的内在责任。要求官员履行回应责任的主体有两个:上级行政主体与基层民众。这两个主体既是对官员回应行为进行问责的主体,也是官员有效回应行为的外部驱动力。通过对H村“互助问答”平台运作的跟踪观察和分析发现,信息技术的普及和使用使民众诉求表达和村干部回应有了一个透明而开放的载体。这激活了对干部回应行为进行行政问责和民众问责的条件,而行政问责和民众问责在实际运作中又分别发展出多种形式且彼此有机关联的问责方式,并形成问责合力,驱动了有效回应行为。这种回应机制在本质上是“多维问责式回应”,多维问责是有效回应的驱动力。基层官员基于多维度的问责压力而选择采取有效的回应行动。问责的多维性决定回应的有效性。问责的多维性越强,问责的压力越大,回应的有效性也越高。高强度的行政问责和高强度的民众问责下更容易驱动官员的有效回应行为。在实际政治运作中,行政问责和民众问责的强度并不总是在一个水平线上,其表现强度的差异性生成不同强度的问责压力,从而组合生成不同路径的“多维问责式回应”行为以及不同程度的有效回应。

回应民众诉求是治理能力现代化的重要内涵。一个现代化的治理体系必然具有较高的回应性。在农村基层,拥有公共权力的乡镇政府干部或村干部距离民众最近,向下负有回应农民诉求的内在责任。尤其在以深化农村改革为主旋律的新时代,各种不同主题、不同层级的改革项目自上而下输入乡村,不仅关涉到农民的发展性诉求,也催生出新的现实性诉求。对民众诉求的回应程度直接决定着改革效能,也影响着农民群众对改革和乡村治理的参与意愿。如何驱动基层干部的有效回应,让回应落地真正运转起来,是促进农村基层良性政治互动的关键。2020年,宜都市“自治、德治、法治”三治融合领导小组办公室(以下简称“三治办”)积极推行“宜都一家亲”App改革项目,在App中嵌入“互助问答”平台,方便农民表达诉求的同时,有力驱动了村干部的有效回应。那么,其背后反映着怎样的回应机制?驱动回应的内在要素又是什么呢?基于此,本文以政治回应为切入点,对“互助问答”运行的内在机制进行深入剖析,从而为提升农村基层回应力和建构回应性体系提供模式借鉴。

一、文献回顾与问题提出

回应民众诉求是现代政治的重要价值追求,也是国内外学者关注的重要议题。围绕“民主回应”“政党回应”“选举回应”“政策回应”等研究主题形成了一系列重要理论。近年伴随着网络信息技术的发展,由网络信息技术驱动的回应形式也备受国内外学者关注。围绕这一议题,学术界主要有以下两种观点。

一种是肯定性观点,认为网络环境下可以驱动和产生有效性较高的政府回应行为。网络技术在实践上可以催生出包括网络问政、电视问政、网络民意表达、政府官网留言板、市长信箱、政务微博或微信等民意表达和政府回应形式。面对网络上的民众意见或诉求,各级政府会采取迅速而积极的行动进行回应[1]Jonathan Hassid,“China’s Responsiveness to Internet Opinion:A Double-Edged Sword”,Journal of Current Chinese Affairs,2015,44(2),pp.39-68.。与传统回应形式相比,基于网络的诉求表达“可以使普通民众在网上与政府官员直接对话,在平等的互动性中交换信息和表达诉求,在透明的环境下形成直接回应,避免回应力不足”[2]李伟军、李怀阳:《公民网络问政与政府回应机制的建构》,《电子政务》2017年第1期。。网络也借助对公民和政府的技术赋权和技术赋能,驱动回应性制度变革,以多样化的回应性制度和较高的回应制度化水平增强了政府的回应性[3]Meng Tianguang,“Responsive Government:The diversity and Institutional Performance of Online Political Deliberation Systems”,Social Sciences in China,2019,40(4),pp.148-172.。同时,网络空间给公民创造了更多的表达机会,激发了政府积极履行回应民众诉求的责任,尤其是公民负向情感的表达增加了政府官员回应的压力[4]孟天广、李锋:《网络空间的政治互动:公民诉求与政府回应性——基于全国性网络问政平台的大数据分析》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2015年第3期。,可以“有效提高回应绩效,提升政府回应力,驱动回应型政府建设”[5]孟天广、赵娟:《网络驱动的回应性政府:网络问政的制度扩散及运行模式》,《上海行政学院学报》2018年第3期。。对此,Distelhorst肯定了中国政府的网络回应模式,认为“地方政府官员基于担心公众向上级政府举报自己的渎职或贪腐行为而迅速回应民众”[6]Greg Distelhorst,Yue Hou,“Ingroup Bias in Official Behavior:A National Field Experiment in China”,Quarterly Journal of Political Science,2014,9(2),pp.203-230.。因此,不管是来自正式还是非正式的网络渠道反映的民意诉求,大多数地方政府或官员都会接纳公民意见,并将其纳入决策[7]Tianguang Meng,Jennifer Pan,Ping Yang,“Conditional Receptivity to Citizen Participation:Evidence From a Survey Experiment in China”,Comparative Political Studies,2017,50(4),pp.399-433.。可见,网络技术驱动着政府回应能力和回应形式的变革,网络以其独特的优越性可以建构出一种基于良性互动的、可以面对面沟通的回应机制。

另一种是存疑性观点,认为网络环境下并不一定能催生出有效性较高的政府回应行为。中国政府并不是没有回应,而是具备回应性,只是表现出“选择性回应”[8]Zheng Su,Tianguang Meng,“Selective Responsiveness:online public demands and government responsiveness in authoritarian China”,Social Science Reseach,2016,59(9),pp.52-67.的特征。由政府主导的电视问政、网络问政会产生“问”与“责”的分离和错位,导致政府回应力不足[9]刘学:《制造回应:政府回应性不足的一种解释——来自HY市“网络问政”的数据与案例》,《南方治理评论》2018年第1期。。地方政府在网络留言板上的回应发动点与回应调节点的错位,“诉求”与“问责”常呈现出脱钩状态,导致政府回应路径呈现出“钟摆式”状态[1]邵梓捷、杨良伟:《“钟摆式回应”:回应性不足的一种解释》,《经济社会体制比较》2020年第1期。。对于网络性群体性事件,政府介入其中常常存在逻辑互动的偏差,政府回应并不能带来预期的效果[2]文宏:《网络群体性事件中舆情导向与政府回应的逻辑互动——基于“雪乡”大数据的情感分析》,《政治学研究》2019年第1期。。网络环境或网络技术之所以不能驱动有效性回应,主要是因为在网络环境下政府或官员的回应行为受到更多复杂性因素的影响。在网络环境下,政府回应往往表现为公民与制度之间的关系,这一关系在价值、技术、制度、能力等方面存在紧张性关系,进而影响回应性[3]李放、韩志明:《政府回应中的紧张性及其解析——以网络公共事件为视角的分析》,《东北师大学报(哲学社会科学版)》2014年第1期。。政府或官员在制定或选择具体的回应策略或行动时,又会受到“公正性、信息透明度和回应主动性”等要素的影响[4]杨立华、程诚、刘宏福:《政府回应与网络群体性事件的解决——多案例的比较分析》,《北京师范大学学报(社会科学版)》2017年第2期。。另外,地理区位下的空间结构特征[5]刘江:《城市电子政务回应能力的空间效应研究——基于地级市的实证分析》,《电子政务》2020年第4期。、与民意的沟通互动性[6]许一飞:《政府回应网络民意的政治沟通模型、特征、问题及路径选择》,《行政论坛》2015年第4期。、上级政府施加的压力[7]章昌平、钱杨杨、黄欣卓、宋小金:《公共危机信息传播中的政务新媒体回应能力影响因素研究——基于2013年以来90个公共危机事件的分析》,《现代情报》2020年第7期。等外在要素都会影响到网络政府回应的有效性。当然除此之外,政府对网络诉求的认知以及网络技术运用能力等都会影响其回应行为。

综上所述,网络信息技术可以驱动政府或官员的回应行为,这基本是学界共识;在网络驱动的回应行为的有效性程度方面学界存在分歧。无论是肯定性的观点还是存疑性的观点,或者从政府或官员等回应主体视角出发,或者从影响网络环境下政府回应的客观条件出发,去探讨网络环境影响和驱动政府回应的路径。但是在理论上,无论是线下的回应,还是线上的回应,回应始终不是单一主体的行动,而是涉及一对行为主体。整个回应过程和回应行为结果始终都围绕“民众诉求表达——政府做出回应”这一行为关系展开。回应民众诉求始终是政府或官员的内在责任。这种责任既有对下的负责,通过有效回应向民众履行回应责任,因为公共权力的合法性来源决定了民众有权利要求回应性;也有对上的负责,通过有效回应向上级行政主体履行与其政治身份相匹配的行政责任,因为处于行政权力链条上端的上级有权力要求下级官员具有回应性。因此,可以说,民众和行政上级在驱动有效回应中均发挥着重要作用,也构成有效回应的外部主体条件。在网络环境下,这个条件也必然表现出新的特征,其能否驱动政府或官员有效回应呢?作用机制又是什么呢?这些问题很难在已有研究中找到深入的理论阐释。在宜都市推行的“宜都一家亲”App改革项目中,App内嵌的“互助问答”平台催生了H村村干部的有效回应,提升了回应的有效性,解决了以往村干部回应力不足的难题。对此,本文以责任为切入点,以H村“宜都一家亲”App“互助问答”平台的运作为观察和分析对象,从行政上级和民众客体的角度深入剖析驱动有效回应的作用机制,并建构农村基层有效回应的一般模式。

二、线上“互助问答”平台如何驱动回应:宜都的改革实践

宜都市三治办推行“宜都一家亲”App改革试点项目的主要目的是利用现代信息技术向农民群众提供便捷的服务,并提高治理水平。H村即是项目改革的试点村之一。

(一)“互助问答”平台的设计与回应功能内嵌

“互助问答”功能菜单内嵌于“宜都一家亲”App的主界面。村民在手机客户端以村民身份实名登录,可以在线表达诉求。村干部以干部身份实名登录,会收到“待回复事项”的提醒,点击即可进行回应。有一些诉求需要线下沟通的,村干部线上回复之后,在线下予以解决。乡镇政府干部、政法委或“三治办”干部均可实名登录手机App,随时查阅任何试点村庄的线上回应情况。

线上诉求是全网公开透明的,任何在线注册村民或村干部均可看见诉求的内容、提问时间、诉求主体等信息,也可以看见村干部有没有回复、回复时间、谁回复的、回复内容等信息。对于线上诉求,上级行政干部也可以在线回复。从H村来看,对于不了解具体情况的诉求,村干部之间会协商后再回复。从实地调查看,H村“互助问答”的知晓度达到了90%,使用率达到了70%,对“互助问答”的受欢迎度达到了95%[1]数据来自课题组2020年4月在H村的实地调查和统计。以下一些采访内容也来自在H村的实地访谈。。

(二)来自上级行政的三重压力与村干部回应动力

村干部的在线回应面临着来自上级行政的压力,具体体现为三个方面。一是考核压力。“三治办”会定期对村干部的线上回应进行考核,主要包括:是否回复、回复及时性等内容。回复率的合格标准是80%,回复及时性的合格标准是24小时内回复。这也是考核的最低标准和底线。考核不合格可能会受到处罚,考核优秀会受到奖励。二是心理压力。由于“互助问答”上的所有诉求和回复对所有人都是公开的,无论是乡镇干部还是政法委或“三治办”的干部,在手机客户端都可以看到村干部的回复。村干部回复与否、回复态度、回复内容、回复及时性以及与村民的沟通情况等都在行政干部的眼里,这对村干部形成一种心理压力。如某位村民小组长说:“你有没有回复老百姓,上面的干部都看得见,随时都有压力。”三是行为压力。对村干部长时间没有回复或者一直没有回复的诉求,乡镇干部、政法委或“三治办”的干部看到了也可以直接回复。“上级干部也可以回复”的技术设计和“行政干部随时可越过村干部进行回复”的可能性,给村干部制造了一种显性压力。如H村妇女主任认为:“如果镇上干部回复了而我们没回复,显得我们不作为。要是书记、镇长、三治办领导回复了,我们压力更大。显得我们做不好这个工作,我们要挨批评的。”可见,来自上级行政的三重压力给村干部回应注入了自上而下的动力,驱动着村干部的积极回应行为。

(三)来自农民群众的多重压力与积极性回应策略选择

线上回应也面临着来自民众的多重压力,具体有以下三个方面。一是线上的民众评价。“互助问答”平台具有“满意度评价”“点赞”等功能,任何村民都可以对村干部的回应进行在线评价,而且评价结果的统计即时更新并全网呈现。上级行政干部也可以看见统计数据。二是公共舆论的压力。一方面是线上的公共舆论压力。村干部对某位村民的回应不准确、含糊不清或者不能很好地解决问题,其他有着同类诉求的村民就会在后面跟帖,如“是不是被问怕了呀,不敢回复了”、“不能解决也回复一下呀”等。这样的质问性跟帖会吸引更多的村民在线上围观,也会参与到讨论和质问之中,制造一种线上的舆论压力。另一方面是线下的公共舆论压力。线上诉求表达后没有得到村干部回复或没有得到有效解决的村民也会在与其他村民的社会交往中,以此为话题点燃线下的村民讨论和舆论,如“问个话都不搭理我们,选他们当干部干嘛”、“再不回复,不解决问题,就是没有能力,下次选举不选你了”等。三是熟人社会的面子压力。村干部与村民生活在同一个空间,彼此熟知,日常见面的概率很大。村干部碰见对回复不满意的村民时,会产生一种面子上的压力。对于来自农民群众的多重压力,H村村干部们表示:“这个互助问答对老百姓有好处,方便及时反映问题。我们的回复,老百姓都看着呢,压力很大,不仅要积极回复,还要把工作做实。”

(四)线上“互助问答”中的干群互动与回应效能

“互助问答”平台借助信息技术不仅实现了线上的良性互动,也产生了较高的回应效能。第一,驱动了村干部的回应行为。在项目改革初期,村民对“互助问答”的质疑很大,表示“当面提要求都不回复,在手机上管用吗”。但随着改革推进,越来越多的村民开始使用“互助问答”表达诉求。伴随着诉求数量越来越多,线上的公共讨论和质询也随之增多,给村干部制造了一种压力,倒逼出村干部的回应行为,改变了以往“回复慢、不回复”的局面。第二,提高了村干部回应的积极性和有效性。由于“互助问答”上的诉求与回复对所有人公开,加上行政考核、民众评价以及舆论压力,村干部都会认真回复并在线下采取有效措施予以解决。如H 村妇女主任说:“我们有没有回复,都看得见,如果当天不回复,大家就会觉得我们在搞形式。”目前,H村村干部们打开手机的第一件事就是查看线上诉求,回复也成了一种工作习惯。村干部们也主动呼吁村民们“有什么问题都在线上提问,不要跑到村委会”。到2020年5月6日,H村的线上回复率达到了89.43%。

三、多维问责体系生成:线上互动驱动有效回应的内在机制分析

通过深入的跟踪观察和分析发现,H村的“互助问答”项目之所以能够驱动村干部有效回应行为,关键在于多维问责体系的生成,形成了问责的聚合效应。

(一)技术条件赋予和增进“可问责的能力”

作为民主治理的积极参与者,行政官员负有倾听公民声音并对其话语做出回应的责任[1]〔美〕珍妮特·V.登哈特、罗伯特·B.登哈特:《新公共服务:服务,而不是掌舵》,丁煌译,中国人民大学出版社2016年版,第70页。。也即是说,回应责任是官员的内在责任。对于基层官员来说,回应责任可能更突出,基层民众也最需要基层官员的有效回应。回应是一种向下的责任,更多的是“对所要提供服务的社会群体负责”[2]王乐夫、陈瑞莲、熊美娟:《公共管理研究》,中国社会科学出版社2005年版,第233页。。在乡村社会,村干部作为由村民选举产生而拥有村庄公共权力的主体,是回应农民诉求的主体。及时而有效地回应农民诉求也是村干部负责任的体现。民众是要求和期待干部回应的权利主体,也拥有对干部回应进行问责的正当性权利。Pennock认为,责任意味着问责或可问责性[3]J.RolandPennock,“Responsiveness,Responsibility,and Majority Rule”, The American Political Science Review, 1952,46(3),pp.790-807.。有效的问责不仅取决于可问责性,还取决于可问责的能力。民众具有可问责性,也是可问责的主体;但是,民众是否拥有问责的载体、能力或手段直接决定着民众问责的可实践性和有效性。

以往农民表达诉求往往在相对狭窄的私人空间或公共空间,民众即使想对干部的“无效回应”或“不回应”进行问责,也没有问责的路径。但是,在App的技术支撑下,回应的发生空间从现实空间转换到网络空间,且通过诉求表达和在线回应的实名制、全透明的技术设计,将干部的回应行为全公开,使在线评价或质询成为可能,且拥有了问责的数据凭借。同时,以此为基础,还衍生出了线上和线下的公共舆论问责、线下的选票问责等形式,促进了民众可问责能力的生长和实践。在理论上,村干部负有回应农民诉求的责任。但是,村庄是一个自治单位,村干部回应农民诉求更多地属于自治的范畴,而不是行政的范畴,以乡镇政府为主的上级行政主体很难行使其对村干部回应的行政问责。借助App改革项目的自上而下推行,将村干部回应责任与改革政策执行责任结合起来,不仅使行政问责有了抓手,而且技术条件下的回复率、回复及时性等指标性考核也增进了行政问责的能力。信息技术驱动网络环境下村干部和村民通过良性参与,在一种平等的互动和沟通中进行诉求表达和回应,这改变了以往以干部或官员为主导的回应形式,形成一种“参与式回应”[4]翁士洪:《参与-回应模型:网络参与下政府决策回应的一个分析模型——以公共工程项目为例》,《公共行政评论》2014年第5期。。更重要的是,村干部并不具有App的技术控制权,不能删除回应、农民的回帖等信息,上级行政主体的可问责性和可问责的能力将“价值之维度的回应与事实之维的回应”[1]李慧龙、于君博:《数字政府治理的回应性陷阱——基于东三省“地方领导留言板”的考察》,《电子政务》2019年第3期。进行有效的衔接,形成“技术驱动可问责能力、问责驱动回应”的有机联动的链条。

(二)行政问责:对回应性的上级问责与基础性驱动力

行政问责是确保公务员能够为其行为负责的制度[2]〔美〕乔丹、〔荷兰〕图埃尔:《非政府组织问责:政治、原则与创新》,康晓光等译,中国人民大学出版社2008年版,第45页。。由于具有回应功能的“互助问答”模块内嵌于自上而下的改革项目App 之中,这样一来,将村干部的回应责任置于推行改革项目的行政责任之下,二者紧密联系。回应越积极、越有效,回应责任履行得越好,说明App的民众使用率越高,改革效能越高,行政责任履行得也越好。某种程度上,村干部的回应性、回应及时性等指标不仅反映着其回应责任的履行情况,也反映着村干部推行改革项目这一行政责任的履行情况。问责村干部的回应性,也是问责村干部的行政任务执行性程度。

在技术层面,“诉求表达与干部回应”的网络化和透明化使行政问责有了更强的抓手,创造了一种低成本且高效的行政问责方式。通过后台的民众满意度统计、回复率统计、回复及时性统计可以直接对村干部的回应进行行政考评。同时,在全透明的实名制网络环境下,村干部的回应行为完全暴露在上级行政的视线中,对村干部构成一种隐形的心理压力。上级行政干部对线上“久久未得到村干部回应”的诉求进行回应,也对村干部构成一种更强的显性的行为压力。Willian等认为,政府官员并不是简单地以中立的方式对外部要求作出回应,而是有选择地做出回应[3]William D.Berry,David Lowery,“Explaining the Size of the Public Sector:Responsive and Excessive Government Interpretations”,The Journal of Politics,1987,49(2),pp.401-440.。其实,政法委或“三治办”以及乡镇政府的干部往往会选择那些“村干部零回应”的农民诉求进行回应,这又何尝不是一种以自身的回应行为对村干部形成一种问责预警和回应提醒呢?正式的上级行政考评问责是一种硬性问责,问责的是回应的结果。以心理和行为为主要内容的隐形行政问责是一种软性问责,问责的是回应的行为过程。在某种程度上,软性的行政问责往往比硬性的行政问责更有力量。而技术条件和网络环境使这种硬性和软性的行政问责无缝隙结合,产生乘数效应,进一步增加行政问责的强度。这种硬性行政问责与软性行政问责共同构成村干部回应的基础性驱动力。之所以是基础性驱动力,是因为行政问责驱动的是向上的负责,它可以驱动村干部回应,但并不一定与民众利益期待相吻合。

(三)民众问责:回应性的社会问责与关键性驱动力

向谁负责,谁就有问责权利。回应是一种向下的负责,民众必然构成问责的主要力量。“社会拥有加强问责的巨大潜力,但是,这种力量不可能自发地产生并体现在各种问责机制之中。”[4]世界银行专家组:《公共部门的社会问责:理念探讨及模式分析》,宋涛译,中国人民大学出版社2007年版,第21页。民众具有可问责性,但有效的民众问责取决于问责能力、问责参与。在现实环境中,民众问责的这两个条件往往不具备,或者有效性很低,使得民众问责难以发生。但在线上“互助问答”平台上,民众问责的能力和参与两个要素同时具备并具有巨大的问责能量,同时还具有衍生其他问责形式的生长力,并将这些问责形式进行有机的内在联结。

在民众问责的能力方面,“互助问答”平台上所有的诉求和回应、民众在线点评以及跟帖质询或质问等信息均是永久保留且全网公开,使民众问责既掌握了问责的主动权,也掌握了问责的实物凭借,容易生成较强的问责能力。有凭据、有说服力的民众问责,一定是最有力量的问责,也一定会形成有序的理性问责。同时,借助“互助问答”平台上的留痕数据信息,农民群众将村干部的回应与选票进行关联,将线上质询和线下质询关联起来,形成强大的问责场域,生成连续性的问责能量。在民众问责的参与上,“互助问答”平台的开放性使多元群体参与问责成为可能。既有提出诉求的直接利益相关者参与问责,也有有着同样诉求但没有表达诉求的间接利益相关者群体参与问责,更有非利益相关者群体的参与问责。政府有没有回应与民众的参与是成正比的[1]李伟权:《参与式回应型政府建设问题探讨》,《学术研究》2010年第6期。。参与问责的民众群体数量越多、越多元化,形成的问责压力越多向,压力也就越大,越容易驱动村干部的回应行为。

民众问责基于能力,也基于参与。现实环境下,原子化的农民个体很难形成一致性较高的问责行动。问责的集体行动需要默认的关联机制,技术条件将人们的注意力集中到“互助问答”平台上,进行有效的技术联结。手机等信息技术的使用具有扩散性,可以克服集体行动的个体化困境,帮助形成较好的集体行动[2]Jan H.Pierskalla,Florian M.Hollenbach,“Technology and Collective Action:The Effect of Cell Phone Coverage on Political Violence in Africa”,American Political Science Review,2013,107(2),pp.207-224.。因此,当具有了问责能力、问责参与这两个条件,就容易形成默契度较高的问责集体行动,并催生出多种问责形式。与村干部面临的行政问责相比,民众问责的可控性较低,但威力却更大。作为回应主体的村干部与回应对象的村民生活在同一个空间,这种特殊性决定了村干部很难回避或逃避民众的问责(如舆论指责)。伴随着村干部的“不回应”程度增加,村干部的群众公信力也在不断削弱,进而提高连任或竞选的难度,甚至将面对群众的“冷嘲热讽”式舆论;与此相反的是,民众问责的强度却在成倍数增长。由此可见,技术条件下生成的可控性较低但威力巨大的多层次、多形式的民众参与式问责,必然构成村干部回应行为的关键性驱动力。

(四)多维问责体系下的问责合力和聚合效应驱动有效回应

表1 H村在线“互助问答”运作中的问责形式

如表1所示,线上“互助问答”之所以能够驱动有效回应,关键在于生成了多维问责体系。既有自上而下的行政问责,也有自下而上的民众问责。从实际看,无论是行政问责还是民众问责,在现实环境中都不同程度地存在,也不同程度地为农民个体或群体所使用,但大都未能真正驱动有效回应,其根本原因有三点。一是单一形式的问责只能形成单向度的问责压力。单一的行政问责,村干部可控、可预期;单一个体或群体的民众问责,往往因疲软无力而失败。只有双向度的问责,才能形成无缝隙的压力空间,驱动“有作为”的回应。二是线下问责不能点燃公共舆论。尤其是民众问责,其压力强度与参与人数的规模成正比。在网络环境下容易聚集公共舆论,可以倒逼回应[3]翁士洪:《网络治理能力视角下的政府回应效果研究》,《公共管理与政策评论》2020年第3期。。三是问责形式之间欠缺有机的关联性,无法形成方向一致的问责压力。驱动回应的问责不在于多,而在于这些问责形式之间能否形成一致的合力,使干部感受到强大压力的同时还没有逃避回应责任的空间。

Brandsma 和Schllemans 提出了“问责立方体”模型,“自下而上的社会问责、自上而下的体制问责以及机构监督的平行问责”可以增强问责强度[4]Gijs Jan Brandsma,Thomas Schillemans,“The Accountability Cube:Measuring Accountability”, Journal of Public Administration Research and Theory,2013,23(4),pp.953-975.。在H村“互助问答”平台的运作中,不仅生成了“自上而下、自下而上”的双向度的问责,而且双向度的问责之间是有机联系的。既存在线上空间的联系,也存在线下空间的联系。更重要的是,行政问责与民众问责的具体形式之间,可以随时转换空间并衍生出其他问责形式。如线上的个人问责或质询会因技术条件而形成有规模的民众参与的公共讨论或公共质询,而线上的公共讨论或质询又可以转换成线下的公共舆论,进而生发出选票问责、道德问责、话语问责等问责形式。再如来自上级的正式考核问责与来自民众的在线评价问责,都因技术条件而有机结合,彼此互相增进;线上的公共舆论或讨论,又会反过来吸引上级行政官员的关注,并随时可能激发行政问责。由此可见,这些多样化的问责形式因信息技术条件、村民的多元参与而生成一个有机联系的多维问责体系。在这个多维问责体系里,多向度、多类型的问责形式之间彼此有机关联且可以相互转换助推。不仅形成方向一致的问责合力,而且生成问责的聚合效应,对村干部形成多维度、多层次、多形式的问责压力,驱动着村干部的有效回应行为。

四、多维问责式回应:农村基层有效回应的模式建构

H村通过线上“互助问答”平台在线上互动中生成了多维度问责,有力地促进了村干部的回应行为。这为我们理解和建构农村基层有效回应机制提供了模式借鉴。

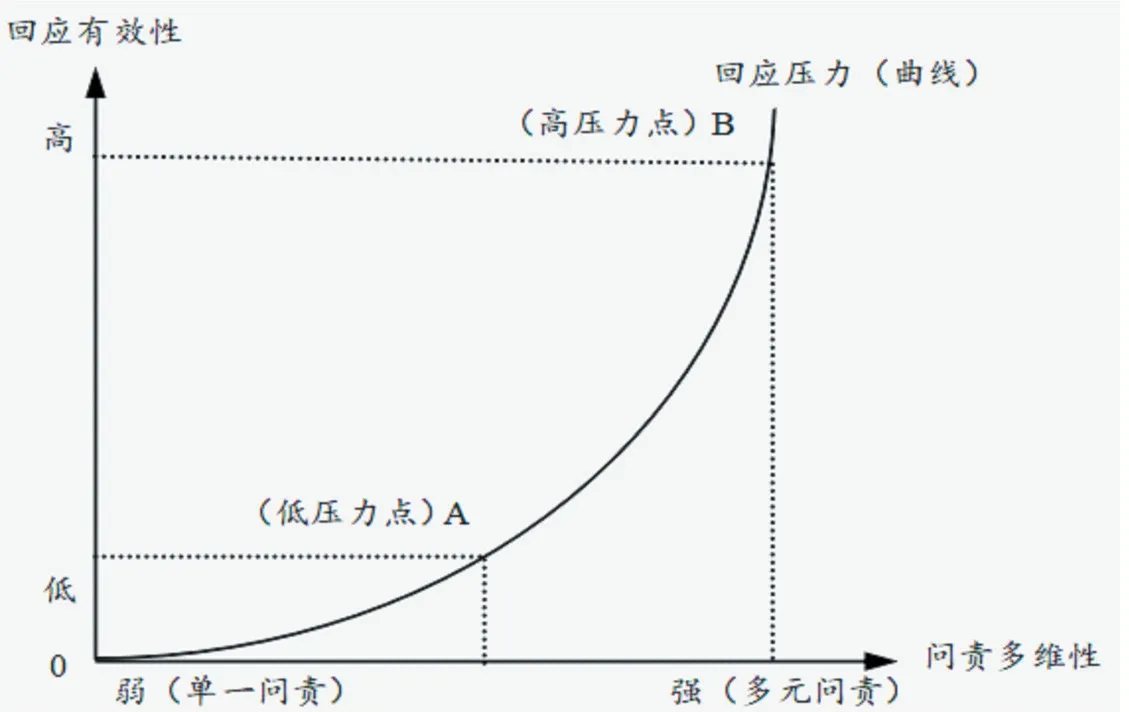

(一)回应有效性与问责多维性紧密相关

回应意味着“必须对公众提出的诉求作出及时的反应,并采取积极措施来解决问题”[1]〔美〕斯塔林:《公共部门管理》,陈宪等译,上海译文出版社2003年版,第132页。。善治政府要求良善的公共行政,这种行政必须是负责任的、有效的和有回应性的[2]Naomi Aoki,“Let’s Get Public Administration Right,But in What Sequence?:Lessons from Japan and Singapore”,Public Administration and Development,2015,35(3),pp.206-218.。作为一种责任的回应,既是上级行政主体对下级的要求,要求其具有回应性;也是民众对权力主体的要求,要求其有效回应诉求,具有较高的回应力。但仅仅有回应是不够的,还要求回应必须是高质量的回应、有效的回应。只有有效性较高、负责任的回应才能更大程度地实现善治。拥有公共权力的主体是否做出有效回应行为,不仅在于其自身的责任内化意识和自我激励,更在于外部主体的问责驱动。问责是有效回应的外部驱动力。从案例来看,行政问责、民众问责是有效回应的两大驱动力。问责之所以能够驱动官员的有效回应行为,在于问责制造了一种可能性压力;当官员不履行回应责任时,会承担相应的责任后果。问责的压力越大,官员能够感知到回应压力的可能性就越大,就越能做出有效回应。无论是行政问责还是民众问责,当强度足够大时,都能够驱动有效回应。但是这都是基于单一形式问责的回应。单一形式的问责,所能制造的压力程度,比不上多维度的问责。从对H 村“互助问答”运作效果及动因的分析来看,村干部之所以选择积极回应,是因为既有行政考核压力,也有强大的民众问责压力。在多维度的且方向一致的问责压力下,村干部没有逃避回应的“缝隙”,所能选择的只有积极回应。由此可见,回应的有效性与问责的多维性紧密相关。如图1 所示,在要求官员履行回应责任的外部主体具有可问责力的前提下,当问责形式从单一问责转向多元问责,问责压力变大。问责的聚合效应越大,问责合力越大,越能够驱动官员做出有效回应,回应的有效性也就越高。从H村的案例来看,双向度的问责以及多形式的问责是驱动干部有效回应的关键。有效的行政问责和有效的民众问责共同构成对官员回应进行问责的有效问责体系,这也构成官员有效回应的外部驱动链条。

图1 问责多维性与回应有效性的关系

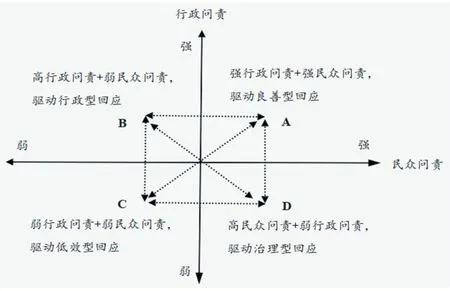

(二)问责的强度差异性决定不同效度的回应行为

外部问责可以驱动官员的回应行为。这体现为“问责式回应”模式。行政问责与民众问责共同构成官员有效回应的外部驱动力。但在现实中,因官员所处行政层级以及外部环境的差异性,行政问责和民众问责在表现强度上也存在差异性。也即是说,当对官员的回应行为进行问责时,行政问责与民众问责的强度不可能都处于同一个水平线上。这种差异性决定了不同效度的回应。如图2所示,在问责维度上,行政问责和民众问责是影响回应有效性的两个变量,不同强度的行政问责和民众问责决定着回应有效性的程度和类型。具体来说,主要有四种基本类型。(1)A类型:高强度的行政问责和高强度的民众问责下形成多维度的问责压力,驱动良善型回应行为。这种回应是政府始终站在民众角度出发去选择合乎民众期盼的回应行动,民众的任何诉求或需求均可不同程度地得到政府或官员的回应。H村“互助问答”平台之所以能够驱动村干部的高效回应,即是依赖于高强度的行政问责和高强度的民众问责。(2)B类型:高强度的行政问责和弱民众问责下形成高度的行政压力,官员基于行政压力而回应民众,更多地向行政上级负责,驱动出行政型回应行为。行政型回应是官员仅仅从体制压力出发,通过“行政会议讨论”等行政性方式或手段有限度地回应诉求。(3)C类型:弱行政问责和弱民众问责下不能对官员形成较强的问责压力,在官员自我激励又不强的情况下,只能产生低效型回应。(4)D类型:高强度的民众问责和弱行政问责下,官员能够感受到来自民众的巨大压力,更多地向民众负责,驱动出治理型回应行为。这种回应以“治理性”[1]李华胤:《治理性回应:从自设性工作组看乡镇政府的行为逻辑——以A镇“老股金工作组”为例》,《探索》2020年第6期。为典型特征,回应行动以治理为导向,在及时感知诉求的基础上以治理的行动来解决问题。当然,上述四种类型的回应行为因回应的有效性或治理性程度而有一个排序:A优于D,D优于B,B优于C。

图2 行政问责、民众问责与有效回应的关系互动模型

但也要注意到,在实践中,行政问责、民众问责是随着内外部环境或其他要素的变化而呈现出动态性,由此导致A、B、C、D 四种“多维问责式回应”类型之间也可以动态转换,转换的条件是问责强度。当加强自上而下的行政问责强度时,C会向B转换,产生高行政问责的回应行为;D会向A转换,产生“高行政问责+高民众问责”的良善型回应行为。当自下而上的民众问责强度变强时,B会向A转换,产生“高行政问责+高民众问责”的良善型回应行为;C会向D转换,产生高民众问责的治理型回应行为。当同时加强行政问责和民众问责的强度时,B、C、D会以不同路径渐进地向A转换。由此可见,行政问责和民众问责的动态互动和组合也描绘了一幅官员回应行为的动态路径图。这为我们理解、检视和提高基层官员回应行为及其变化提供了一个可行的理论工具。

(三)多维问责式回应:驱动有效回应的可行模式及选择

回到现实来看,上述四种问责驱动的回应类型均不同程度地存在着。当然,驱动官员有效回应行为的要素有很多。本文基于H村的案例分析提出了“问责驱动有效回应”的路径。虽然官员回应性并不必然取决于问责,但问责可以驱动回应,并决定其有效性。问责性与回应性之间不需要权衡,二者之间是可以相互促进的[1]Jonas Linde,Yvette Peters,“Responsiveness,Supportand Responsibility:How Democratic Responsiveness Facilitates Responsible Government”,Party Politics,2020,26(3),pp.291-304.。从具体的回应机制来看,H村线上“互助问答”平台驱动的有效回应模式在本质上是一种“多维问责式回应”。多维问责式回应是通过多维度、多层次、多形式的行政问责和民众问责,形成问责聚合效应,并产生问责合力,使官员感受到强大的回应压力,而做出有效性较高的回应行动。在操作层面,“多维问责式回应”的关键在于多维度问责制造的压力。因此,多维度的问责既可以是已经实质运作起来的问责,也可以是可能存在的问责。因多维度问责而生成的强大压力场才是驱动有效回应的真正动力。

回应的实质是公共权力主体的主观性行为[2]李华胤:《回应性参与:农村改革中乡镇政府与农民的行为互动机制——基于三个乡镇改革试验的调查与比较》,《中国行政管理》2020年第9期。。因此,高质量的回应行为有时也依赖于外部动力。在这个意义上,多维问责式回应为驱动基层官员有效回应提供了一种可行模式。从实现政府治理现代化的角度看,比较理想的路径是A 类。在具备一定回应性但回应能力普遍不高的当前,可以考虑通过来自行政上级和民众社会两个方向的多维度、多层次问责,驱动基层官员做出有效性较高的良善型回应行为。除此之外,还有一个次优级选择路径:高民众问责和弱行政问责下的治理型回应。距离民众最近的农村基层既是民众诉求的集中地,也最需要基层政府或官员的有效回应。单方面通过加强自上而下的行政问责,很难有效驱动基层官员做出有效性较高的回应行为。因为在“来自上级问责的官僚体制下,地方政府和官员并无关注民意的激励和动力”[3]肖俊奇:《民评官:以横向问责强化纵向问责》,《中国行政管理》2015年第1期。。与行政问责不同,民众问责之所以“有效是因为其既不依赖于个体选票,也不依赖于权力的制度性制衡,而是依赖于有组织的民众社会可以对公共官僚施加影响”[4]Catalina Smulovitz,Enrique Peruzzotti,“Societal Accountability in Latin America”,Journal of Democracy,2000,11(4),pp.147-158.,而这种影响力是隐形存在的且是可持续的。如果创造条件,激活民众的问责能量,引入民众问责并辅之有活力的问责形式,必将增强官员的回应责任意识,并激发出有效回应的动机。“来自民间社会的非正式问责对权力持有者施加的压力,对负责任的治理更具有较大的推动力”[5]Ann Marie Goetz,Rob Jenkins,Reinventing Accountability:Making Democracy Work for Human Development,New York:Palgrave Macmilan,2005,p.20.,并可以与行政问责形成问责合力。因此,对于基层政府来说,在“多维问责式回应”模式下,“强行政问责和强民众问责下的良善型回应”和“强民众问责和弱行政问责下的治理型回应”都是比较可行的路径选择。

五、结论与启示

回应民众诉求是现代政治的重要标志,也是官员的内在责任。要求基层政府或官员具有回应性的主体有两个:一是上级行政主体,要求下级行政官员必须有效回应民众的诉求,这是负责任行政体制的基本要求;二是其直接面对的民众,要求距离自己较近的政府或官员能够及时有效回应并解决自身诉求,这是公共权力的属性所决定的。因此,这也决定了基层政府或官员在履行回应责任的方向上,既有向上的,也有向下的。作为一种责任体现的回应行为,其驱动力不仅在于官员的自我激励和自我驱动,更在于外部问责的驱动。责任意味着可问责性。向谁负责,谁就是问责的主体,也构成官员回应行为的问责性驱动力。这就意味着,上级行政和基层民众是对官员回应行为进行问责的主体。自上而下的行政问责和自下而上的民众问责构成基层官员有效回应行为的主要驱动力。对H村“互助问答”平台运作的跟踪观察和分析发现,现代信息技术的普及和使用使民众诉求表达和村干部回应有了一个透明而开放的载体,同时也激活了行政问责和民众问责。在实践上,行政问责又发展出显性的行政考评、隐性的行政压力等多种形式的问责,民众问责创新出线上考评与质询、选票问责、线上与线下公共舆论问责等多层次的问责。在多维度且彼此关联性强的问责体系下,形成了问责压力的聚合效应,驱动了村干部的有效回应行为。

在回应机制上,多维问责是官员有效回应的动力机制。在回应模式上,“互助问答”形成的回应模式是一种“多维问责式回应”。问责决定回应。问责的多维性决定回应的有效性。在“多维问责式回应”模式下,问责有效性是回应有效性的关键变量。问责有效性在于方向一致的多维性问责。问责的多维性越强,且彼此关联性强,则回应的有效性越高。在既定条件下,高强度的行政问责和高强度的民众问责下更容易驱动有效性高的回应行为。但现实中的行政问责和民众问责往往因环境差异和体制机制的不同而表现出较大的差异性。行政问责强度与民众问责强度的差异性及其组合构成“多维问责驱动有效回应”路径的基本类型。

新时代探索乡村善治必然要求基层政府或官员具有回应性。回应性越高,善治的程度也就越高[1]俞可平:《增量民主与善治》,社会科学文献出版社2005年版,第146页。。驱动基层官员或干部的有效回应行为,是民众期盼,也是时代呼唤。“多维问责式回应”模式从问责的角度提供了一个实践性较强的借鉴路径。首先,行政系统要进一步突出和强化官员的回应责任,培育官员的回应责任意识,并进一步加强对回应责任的行政考评,创新出更具实践性的行政问责形式,以高强度的行政问责驱动回应。其次,积极探索和运用现代信息技术,为民众创造更加便捷的诉求表达空间,激活民众对回应行为进行问责的巨大潜力,以技术条件赋予民众问责的能力,以民众参与式问责增强基层官员的回应责任观念。再次,结合实际,创构更加多元化、多层次性的问责形式,以多维问责合力提高基层官员的回应性和回应能力。最后,理顺机制,使多维度的问责能够彼此联结,起到互推互助的问责效应,形成协同的问责体系,以有效问责驱动有效回应。