单纯后路短节段结合伤椎经皮椎弓根螺钉内固定A1~A3型胸腰椎骨折的近期疗效分析

2021-03-20江校宇张子斌

江校宇,张子斌

(四川省彭州市中医医院骨伤科二病区,四川 彭州 611930)

胸腰椎骨折具有脊柱不稳定性的特点[1]。A型胸腰椎骨折是一种常见的胸腰椎骨折类型,随着车祸、高处坠落伤以及重物压伤等事故发生风险的增加,其发病率呈逐年增高的趋势[2]。报道[3,4]表明,经皮椎弓根螺钉内固定治疗胸腰椎骨折临床疗效良好,但仍存在骨折椎体复位不甚理想、术后椎体高度丢失等缺点。研究[5]发现,A型胸腰椎骨折患者伤椎后柱结构完整,可以植入椎弓根螺钉,后路短节段结合伤椎经皮椎弓根螺钉内固定能够提高固定强度,增加稳定性,有利于患者术后骨折复位的维持。但上述方法既往研究多针对A3型及A4型胸腰椎骨折,有关后路短节段结合伤椎经皮椎弓根螺钉内固定治疗A1~A3型胸腰椎骨折的的报道甚为少见。本研究探讨单纯后路短节段结合伤椎经皮椎弓根螺钉内固定治疗A1~A3型胸腰椎骨折的近期疗效,现报道如下。

1 资料与方法

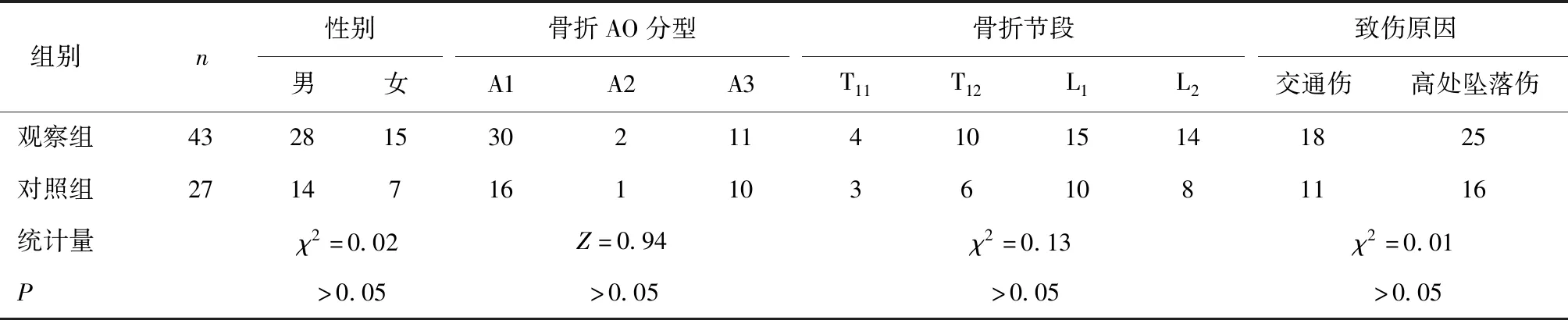

1.1 一般资料2016年4月至2018年4月我院收治的70例A1~A3型胸腰椎骨折患者。纳入标准:①单一节段胸腰椎骨折;②AO分型A1~A3型;③伤椎后柱完整,无明显损伤;④无神经功能损伤。排除标准:①合并病理性骨折患者;②椎体合并骨质疏松;③陈旧性骨折;④无法耐受手术者。按手术方式不同分为对照组(n=27)与观察组(n=43)。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。所有患者均在伤后5 d内接受手术治疗,由同一组医师完成。

表1 两组一般资料比较 (n)

1.2 方法患者全身麻醉,俯卧位,胸部垫气圈悬空腹部,手术开始前均进行体位复位。观察组在C形臂X射线机透视下,标记6个椎弓根的投影位置,分别为伤椎、上下椎体(2个)消毒,在体表标记位置行纵行切口,小心地将伤椎椎板上肌肉予以分离。将穿刺针放置好,并根据“人字嵴”法进行进钉点的选取。将针内芯取出后,置入导针,扎进椎体,接着取出针管,将丝攻沿着导针置入,对椎弓根予以攻丝,将6枚单向椎弓根螺钉沿着导针置入,取出导针。C形臂X射线机下,透视正侧位,以确认螺钉的位置良好。将连接棒在直视下插入,并按上位椎→伤椎→下位椎弓根钉尾槽顺序,预紧伤椎和下位椎椎弓根螺塞,必要时适当撑开或者压缩连接棒,接着锁紧上位椎椎弓根螺塞。C形臂X射线机透视下,确定椎体复位良好,以及椎弓根螺钉和连接棒位置良好,伤椎高度恢复满意,锁紧螺帽,逐层缝合深筋膜、皮下组织及皮肤。对照组在C形臂X射线机透视下,标记骨折椎体以及上、下两个椎体共4个椎弓根投影位置,采用4枚椎弓根螺钉进行固定,其余方法同观察组。围手术期处理:两组术前准备、用药情况一致,术后1~2 d给予抗生素治疗,术后1~3 d在医师指导下进行腰背肌功能锻炼,术后1周左右佩戴支具尝试下床活动。

1.3 观察指标①观察手术时间、术中出血量、切口长度以及住院时间;②随访18个月,统计矢状面Cobb角;③记录伤椎前缘高度;④记录并发症发生情况。

1.4 统计学方法运用SPSS 20.0软件分析数据。计量资料以均数±标准差表示,组间对比采用独立样本t检验,术前、术后及末次随访对比采用重复测量方差分析;计数资料比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

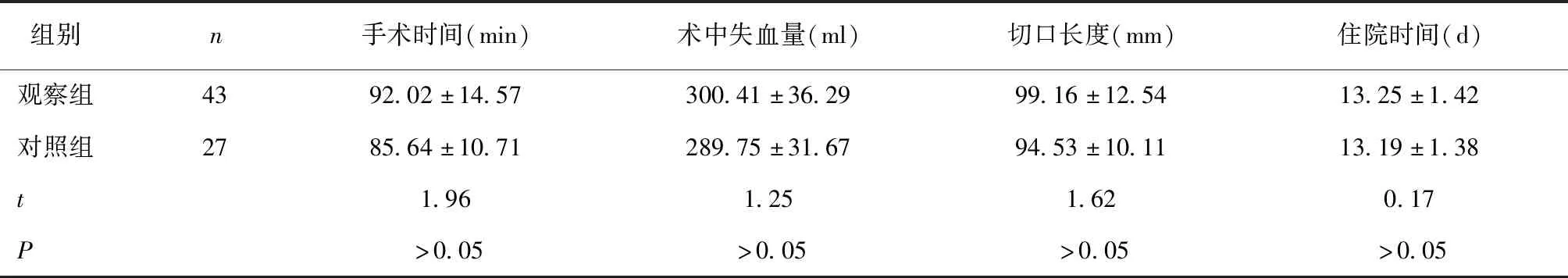

2.1 两组围手术期指标比较两组手术时间、术中失血量、切口长度及住院时间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组围手术期指标比较

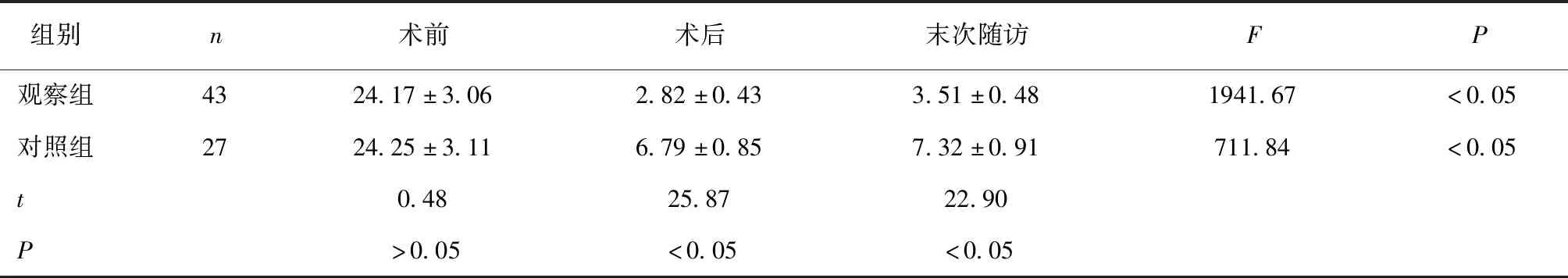

2.2 两组矢状面Cobb角比较与术前比较,两组术后及末次随访矢状面Cobb角明显减小(P<0.05),观察组改善情况优于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组矢状面Cobb角比较 (°)

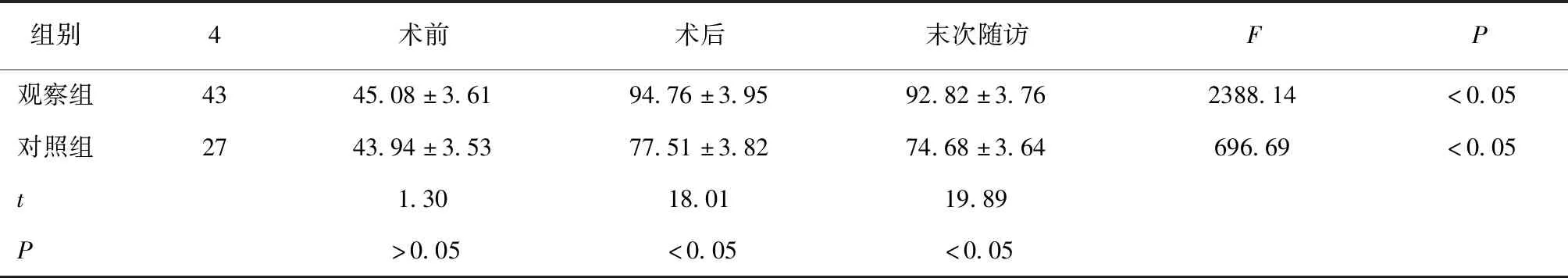

2.3 两组伤椎前缘高度比较与术前比较,两组术后及末次随访伤椎前缘高度明显升高(P<0.05),观察组恢复情况优于对照组(P<0.05)。见表4。

表4 两组伤椎前缘高度比较 (%)

2.4 并发症发生情况70例患者均获随访,未出现术后感染、椎弓根螺钉退出及断裂等并发症。

3 讨论

3.1 胸腰椎骨折内固定方法大约有90%的脊柱骨折都与胸腰椎相关,而胸腰段又是生物力学应力集中点,故大多数胸腰椎骨折发生在T11-L2水平[6]。A型胸腰椎骨折约占胸腰椎骨折的66.16%,其产生原因为轴向载荷暴力进而引起椎体压缩性骨折,但并不影响前后纵韧带以及后柱结构的完整性[7]。胸腰椎骨折患者如若未得到及时治疗,有可能引起进行性脊柱不稳、脊柱后凸畸形或损伤神经,进而导致外伤后严重并发症的发生。一般认为,胸腰椎不稳定性骨折最好的治疗方法仍是采取手术治疗,传统后路椎弓根螺钉固定方式手术切口较长,术中对椎旁肌肉大面积的剥离,加之长时间对肌肉牵拉,容易导致患者局部肌肉因缺血而坏死,进而出现纤维瘢痕化,最终导致患者术后切口疼痛持续较长时间,最终影响患者术后康复以及远期腰椎功能[8]。后路长节段固定虽可分散载荷至多枚椎弓根螺钉,有利于均匀分布钉棒间作用力,从而维持骨折以及脱位复位,但长节段固定会增加脊柱活动度丧失风险,促进邻近节段病变[9]。报道[10]发现,后路短节段联合传统治疗方式治疗胸腰椎骨折疗效显著,患者术中失血量明显减少,术后即刻疼痛明显缓解,住院时间明显缩短,但其术后伤椎椎体后凸角、矢状位后凸Cobb角方面与传统开放椎弓根螺钉短节段固定术无明显差异。后路短节段结合经皮椎弓根螺钉内固定能够更好地矫正骨折后凸畸形,椎体高度能够得到更好复位,具有更强的复位能力[11]。

3.2 后路短节段结合伤椎经皮椎弓根螺钉内固定术的优势本研究结果显示,两组术后及末次随访矢状面Cobb角、伤椎前缘高度得到明显改善和恢复,观察组优于对照组,随访18个月,两组均未出现明显并发症,表明近期疗效确切,伤椎愈合良好。与梁文清等[12]报道一致。考虑原因,首先,从生物力学角度来看,增加伤椎置钉可以提高短节段固定强度。Norton等[13]研究指出,增加伤椎置钉可使屈伸状态下内固定强度提高31%。其次,增加2枚椎弓根螺钉固定可增强平行四边形效应以及悬挂效应,可矫正伤椎后凸畸形。再次,传统4枚螺钉固定在受力时,骨折椎与连接棒之间的距离有缩短也就是后凸的趋势,而增加伤椎椎弓根螺钉固定能够减小这种趋势。最后,增加2枚椎弓根螺钉,能够分散螺钉与连接杆之间的应力,减小术后螺钉固定松动、断裂的风险。因此,采用结合伤椎经皮椎弓根螺钉内固定的6枚单向椎弓根螺钉固定方式可在各个方向提高固定强度。顾勇杰等[14]报道表明,后路短节段伤椎经皮椎弓根螺钉内固定术治疗A3、A4型胸腰椎骨折,可有效维持术后骨折复位,患者均获得良好骨性愈合,与本文研究结果具有相似性。

综上所述,与后路短节段结合经皮椎弓根螺钉内固定术相比,单纯后路短节段结合伤椎经皮椎弓根螺钉内固定术治疗A1~A3型胸腰椎骨折,可明显降低伤椎后凸畸形风险,减少术后椎体丢失,增强患者腰椎功能,近期疗效明确。但本研究观察病例数较少,随访时间不够,术后远期疗效有待延长随访时间进行观察,脊柱稳定性等问题尚需纳入更多病例数进行研究,以进一步探讨该术式用于治疗A1~A3型胸腰椎骨折的确切疗效。