护理质量管理对耳鼻咽喉科内镜室医院感染控制影响的研究*

2021-03-20李峥刘泽琴李燕姜梁

李峥 刘泽琴 李燕 姜梁

耳鼻咽喉科的疾病由于部位较隐蔽,解剖结构多为管道和腔隙,单纯的肉眼检查不能满足需要。因此,具有视野开阔、体积小、清晰度高、检查方便且时间较短,患者舒适度高等优点的内镜检查被临床广泛使用,是目前耳鼻咽喉科疾病诊治过程中的一个重要方式,包括鼻咽喉镜,鼻内镜及耳内镜等。但是耳鼻咽喉科的患者人流量大,诊治过程中存在侵袭性操作,可能发生医院感染[1]。耳鼻咽喉内镜室在控制医院感染的过程中,往往没有护理管理的介入及相应质量评估。我科在临床护理实践中,对耳鼻咽喉内镜室实施了护理质量管理,降低在医院出现感染的可能,且对如何降低医院感染做出分析,形成效果总结报告,具体过程如下。

资料与方法

1 一般资料

选择西南医科大附属医院在2016年3月~2018年2月期间,随机抽取内镜细菌培养、空气细菌培养结果;医护人员手卫生依从性、院感知识知晓情况;检查内镜专用消毒液、酶液、内镜消毒结果。在试验中,以2016月3月~次年2月为对照组,以2017年3月~次年2月为观察组,两组医护人员年龄、性别、工龄等信息不存在明显差异(P>0.05)。

2 方法

2.1成立内镜室护理质量小组

该小组直接参与本次试验,其中科室护士长为小组负责人,内镜中心医生、护士、清洗消毒员、护理部及感染管理办工作人员为小组成员。科室护士长主要负责监督落实各项护理工作,组织人员进行相关培训以及考核,定期进行质控和监督,向护理部及感染管理办汇报内镜室感染控制的情况,对清洗消毒工作中出现的问题进行总结分析,协同护理部及感染管理办对执行办法进行整改。护理部及感染管理办工作人员主要负责内镜室护理质量管理实施方案的制定及感染管理检查评价标准;不定期对内镜室感染控制质量实施检查,对检查结果做出分析并咨询相关专家,拟出解决方案,有效提高控制效果;医生护理及洗消人员严格执行相关措施并协助感染管理办按时对消毒液、内镜、内镜水槽、手卫生等实施采样进行检测。

2.2强化内镜室设施布置

内镜室护理质量小组对内镜室进行划分,分为等候区、诊疗区、清洗区、储藏区等,根据检查部位不同分别设置纤维鼻咽镜室、耳鼻内镜检查室和频闪动态喉镜室,并依据病情及流行病学安排患者诊疗;每个检查室按照医院空气净化管理规范,定时对环境空气消毒及通风排气;每日诊疗的患者最大数量由消毒供应室提供的内镜、活检钳及相关器械数量决定,所有器械达到消毒规范要求;并且配备诊疗床、治疗车、抢救车、负压吸引器、洗消一体机及专用储镜柜等[2]。

3 观察指标

3.1内镜细菌培养合格率、空气细菌培养合格率

对随机抽取两组的500 根内镜进行编号,并进行采样及细菌培养。硬性内镜和无管软式内镜的检测部位均为外表面,有管软式内镜的检测部位为内腔面。设定消毒合格标准如下:①细菌总数每件不超过20cfu,②无致病菌[3,4]。同时每月定期对空气细菌进行采样,空气合格标准为:细菌总数≤4cfu/(15min·直径 9cm 平皿)[5]。

3.2手卫生依从性、院感知识知晓率

制作手卫生依从性调查表及院感知识问卷,每月不定期抽查一次。其中手卫生依从性为实施次数和应洗次数的比值×100%;洗手正确率为正确洗手次数和洗手总次数的比值×100%。院感知识问卷含20 个问题,16 个问题正确判断为知晓,知晓率=知晓人数/总人数×100%。

3.3消毒液、酶液合格率及内镜消毒程序合格率

每周不定期抽查并记录一次消毒液及酶液的浓度,根据相关使用说明判断浓度是否符合要求;合格率=浓度合格次数/抽查浓度总次数×100%。由感染管理办工作人员每月不定期检查一次医护人员内镜消毒程序的正确性,合格率=消毒程序合格次数/检查总次数×100%。

4 统计学方法

将本研究中所有的数据输入到EXCEL 表中进行记录和保存,并计算结果,以χ2表示计数资料,基于SPSS 22.0 软件开展一致性检验,若P<0.05 即意味着数据满足统计学差异。

结果

1 内镜细菌和空气细菌培养合格率

观察组内镜细菌培养合格比例为97.8%,对照组为86.8%,且(P<0.05),即能够满足统计学意义。观察组空气细菌培养合格率为100%,对照组为58.3%,且(P<0.05),满足统计学意义,见表 1。

表1 内镜细菌和空气细菌培养监测结果(例,%)

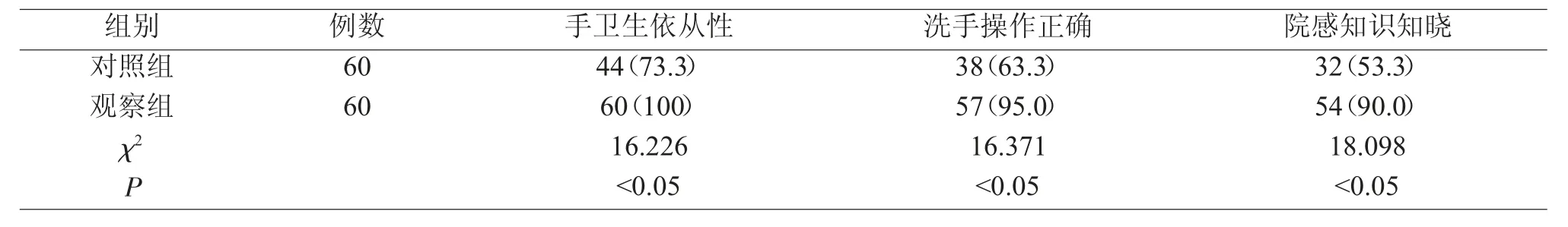

2 手卫生依从性、洗手操作正确率及院感知识知晓率比较

观察组手卫生依从性为为100%,洗手操作正确率为95.0%,院感知识知晓率为90.0%;对照组对应比例分为别73.3%、63.3%和53.3%,观察组各项指标数值均高于对照组,且(P<0.05),满足统计学意义,见表2。

表2 手卫生依从性、洗手操作正确及院感知识知晓调查(例,%)

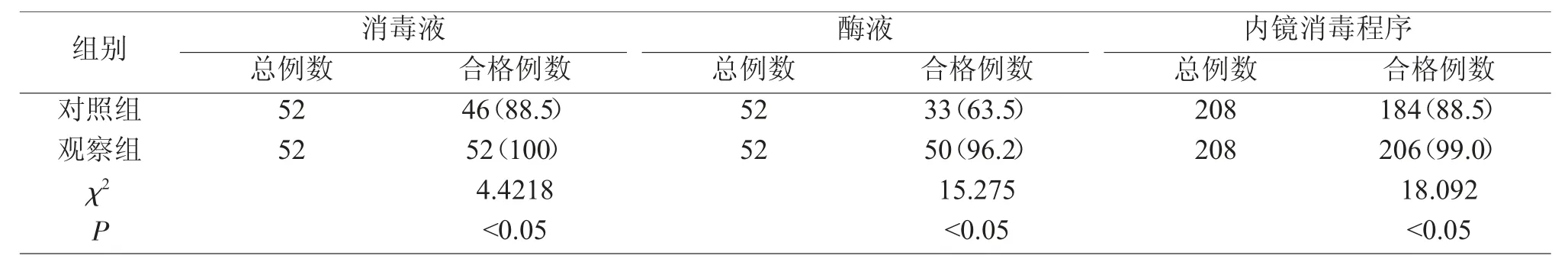

3 消毒液、酶液及内镜消毒程序合格率比较

观察组消毒液、酶液、内镜消毒程序合格比例分别为100%、96.2%和99.0%,对照组分别为88.5%、63.5%和88.5%。观察组各项指标数值均高于对照组,且(P<0.05),满足统计学意义,见表 3。

表3 消毒液、酶液及内镜消毒程序监测(例,%)

讨论

耳鼻咽喉科内镜主要包括鼻内镜、耳内镜、频闪喉镜等硬性镜和鼻咽喉镜等软性镜。内镜在耳鼻咽喉科临床诊断及治疗中发挥着重要作用。但是在临床使用过程中,由于耳鼻咽喉特殊的解剖结构、血液、分泌物和传染性细菌、病毒污染均可能污染内镜,并且内镜的消毒不规范已被证明会增加患者与患者之间、患者与医务人员之间传播疾病的风险[6]。很多文献也报告了内镜相关感染的主要原因可能是内镜的清洁消毒有缺陷,包括内镜材料形状特殊导致不耐高温高压,使用后较难清洗;选择的消毒剂类型不合适及使用过程中的逐渐稀释;内镜设计或自动清洗设备中的缺陷;医护人员培训不够,不遵循清洁和消毒程序以及处理过程中未能正确使用适当的设备;生物膜的形成抵抗消毒剂以及生物膜对细菌的保护作用等[7-10],我科内镜室在实施护理质量管理前控制医院感染方面也存在和文献报道的相同问题。但文献报告的耳鼻咽喉科内镜室医院感染的发生率很低,一方面是由于感染没有得到承认或没有向监管部门汇报;另一方面是病毒感染因为潜伏期较长,并且患者可能无症状或症状轻微[1]。但是暴露出耳鼻咽喉科内镜室的医院感染管理细节上有很多问题,虽然近几年关于适当的和正确的消毒方法的科学知识不断得到巩固完善,消化道和呼吸道内镜检查中也产生了许多指南,而在耳鼻咽喉科学中,内镜虽然在概念上类似于胃镜或支气管镜,但缺乏操作空间,尺寸和结构较小、使用频率及操作步骤等方面存在差异。因此,消化道和呼吸道内镜检查中使用的指南并不能完全在耳鼻咽喉科中起到预期作用,并且国际国内上也缺乏关于耳鼻咽喉内镜室预防医院感染及内镜高水平消毒的具体实践指南[11]。这就需要我们不断探索相关的管理方式。

我们将护理质量管理引入到耳鼻咽喉科内镜室的管理,观察该模式对耳鼻咽喉科内镜室医院感染可能发生的一些因素的影响。通过表1、表2 及表3的相关数据,可以看到实施护理质量的一年内观察组内镜细菌培养合格率及空气细菌培养合格率;手卫生依从性及院感知识知晓率;消毒液、酶液及内镜消毒程序合格率明显高于前一年未实施护理质量控制的对照组差异有统计学意义。说明耳鼻咽喉科内镜室通过护理质量管理使内镜清洗消毒效果得到明显提高,内镜中心工作人员自身的院感意识及工作加强,内镜室消毒后环境符合操作规范要求。

通过护理质量管理,加强了耳鼻咽喉科内镜室的三级管理网络,即医院感染管理委员会落实质量控制,医院感染管理办督查,科室以护士长为组长的感控小组落实日常管理;对内镜使用后清洗质量、消毒剂和酶剂的浓度做好记录,配合医院感染管理办对内镜及环境卫生进行监测。制定了耳鼻咽喉科内镜室内镜清洗消毒质控检查制度、感染管理考核制度,让工作人员做到有章可循。内镜室的布局以及检查流程基本符合规范,清洗与消毒室已分开,有专门的内镜贮藏柜。所有参加内镜室工作的人员均参加医院及科室组织的相关规范化培训,增强了工作人员相关专业知识及院感防控意识。但仍然存在一些以后工作需解决的问题,由于生产用房的紧缺,内镜室无独立内镜消毒后的独立贮藏室;每日工作量大,日均诊疗量82 人次,单条内镜最高使用次数为4 人次,医护人员及内镜配备均不足,患者内镜诊疗需要预约;内镜清洗消毒方式为纯手工方式,清洗环节及清洗消毒时间受人为因素影响较大;转科的护理人员特别是规培护士流动性大,参加医院及培训及考试较为频繁,有明显工作怠倦感,会影响内镜室护理工作的开展及医院感染控制的质量。

耳鼻咽喉科内镜室实施护理质量管理可以减少引起医院感染的因素,降低发生医院感染的可能性,减少医疗纠纷。