利多卡因雾化吸入表面麻醉用于FOB 辅助清醒气管插管在耳鼻喉科手术中的应用

2021-03-20沈振喜张丽伟闫卫洁李俊荣

沈振喜 张丽伟 闫卫洁 李俊荣

气管插管是临床麻醉医生应该具备的重要技能之一,是成功有效进行急症抢救治疗的前提与保证[1]。纤维支气管镜的临床应用显著提高了麻醉医生评估和处理困难气管插管的能力,且多数情况是在清醒状态下进行,因为清醒气管插管可在操作过程中保留患者自主呼吸及气道各种保护性反射,取得患者配合,最大程度确保患者安全[2]。而完善的呼吸道表面麻醉是确保清醒气管插管成功的关键,临床上常用的气道表面麻醉方法主要包括直接喷雾法、鼻咽拭子法、喉上神经阻滞及环甲膜穿刺法等,尽管可以对气道黏膜实施局部麻醉,提高较高的麻醉效果,但麻醉过程中患者呛咳、不适、分泌物增多及应激激素浓度升高等,不仅增加了FOB 的操作难度,还会给患者机体带来不良影响[3]。近年来有研究发现局麻药雾化吸入可提供良好的表面麻醉效果,且具简便无创等优势,被国内外很多医务工作者所接受[4,5]。基于此,本研究将我院耳鼻喉科FOB 辅助清醒气管插管的80 例患者作为观察对象,进一步分析利多卡因雾化吸入表面麻醉的临床效果,以期为临床提供更有效的麻醉措施。

资料与方法

1 一般资料

2018年 12月~2019年 12月,于我院择期行耳鼻喉科FOB 辅助清醒气管插管的80 例患者。入选标准:①美国麻醉医师协会(ASA)Ⅰ~Ⅱ级的择期全身麻醉手术患者;②年龄18~60 岁;③自愿签订知情同意书。排除标准:①合并严重心脑血管疾病、肝肾功能障碍者;②糖尿病或及内分泌功能异常者;③高血压患者;④术前气道评估插管困难者;⑤对研究药物过敏者及有出血倾向者;⑥孕妇、产妇。

根据随机数表法分为观察组(利多卡因雾化吸入表面麻醉)与对照组(喷雾联合环甲膜穿刺),各40 例。观察组:男 24 例,女 16 例;年龄 21~57 岁,平均(41.23±5.82)岁;体重 48 ~86kg,平均(60.25±15.78)kg;ASA 分级Ⅰ级 18 例,Ⅱ级 22 例。对照组:男26 例,女14 例;年龄20~59 岁,平均(42.54±6.47)岁;体重 45~84kg,平均(62.56±16.42)kg;ASA分级Ⅰ级21 例,Ⅱ级19 例。本研究经医院伦理委员会批准,两组一般资料比较无显著差异(P>0.05)具可比性。

2 麻醉方法

入室后建立静脉通路,静脉注射0.5mg 阿托品(青岛金峰制药有限公司,国药准字H37020484)、0.02~0.04mg/kg 咪达唑仑(宜昌人福药业有限责任公司,国药准字 H20067041)及 1~2μg/kg 芬太尼(江苏恩华药业股份有限公司,国药准字H20113508)。观察组:将30ml 2%利多卡因(山东海纳药业有限公司,国药准字H37021596)加入超声雾化器内进行雾化吸入,氧流量3L/min,吸入利多卡因气雾15min,并指导患者双唇含紧咬嘴,经口深呼吸,由鼻缓慢呼气。对照组:将3ml 2%利多卡因注入喉头喷雾器中,于舌面、咽喉部喷雾2~3 次,行双侧喉上神经阻滞,并于环甲膜穿刺注射3ml 2%利多卡因行气道表面麻醉。观察组于雾化吸入结束后,对照组于局部麻醉后 3min,采用 LF-GP 型 FOB(日本 Olympus 公司)引导气管插管,将涂抹润滑剂的钢丝垫气管导管经拟插管鼻孔插入6cm,经气管导管插入FOB,通过声门进入气管中段,然后顺着FOB 镜杆缓慢推入气管后退出。操作期间根据不同患者的麻醉效果,在其出现呛咳、恶心反射时,经FOB 注入2ml 2%利多卡因。插管成功后开启静脉靶控输注系统,给予丙泊酚联合瑞芬太尼静脉麻醉,并注射0.08mg/kg维库溴铵(辰欣药业股份有限公司,国药准字H20067458)后连接呼吸机。

3 观察指标

①记录并比较两组气管插管时间及气管插管成功率。②于入室后5min(T1)、气管导管过鼻腔(T2)、FOB 过咽喉(T3)、FOB 进气管确认气管隆突位置(T4)及气管导管进入气管(T5)时记录患者的心率(HR)、平均动脉压(MAP)及血氧饱和度变化。③记录插管过程中呛咳、恶心、体动等反应发生情况。④术后第1d 记录患者对本次麻醉效果的满意度。

4 统计学分析

收集数据利用统计学软件SPSS 19.0 处理,计量数据用均数±标准差()表示,组间比较用独立样本t 检验,组内比较采用配对t 检验;计数数据用例数(%)表示,进行 χ2检验。以 P<0.05 为差异有统计学意义。

结果

1 气管插管时间及气管插管成功率比较

观察组和对照组患者气管插管时间分别为(145.2±84.9)s、(120.5±69.6)s,气管插管成功率均为100%,两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。

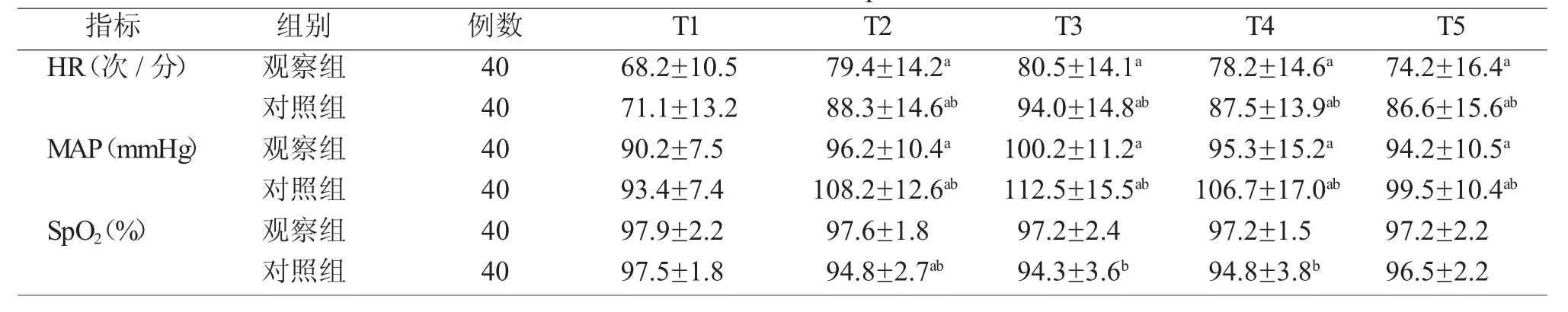

2 不同时间点 HR、MAP、SpO2 变化比较

与 T1 时刻比较,T2~T5 时两组 HR 和 MAP 均显著增快(P<0.05),而观察组 HR 和 MAP 显著低于对照组(P<0.05);T2~T4 时对照组 SpO2显著降低(P<0.05),而观察组各时刻 SpO2未发生明显变化(P>0.05),均显著高于对照组(P<0.05),见表 1。

表 1 两组不同时间段 HR、MAP、SpO2 变化比较()

表 1 两组不同时间段 HR、MAP、SpO2 变化比较()

注:与 T1 比较,aP<0.05;与观察组比较,bP<0.05。

指标 组别 例数 T1 HR(次/分) 观察组 40 68.2±10.5 T3 T4 T5 80.5±14.1a 78.2±14.6a 74.2±16.4a对照组 40 71.1±13.2 88.3±14.6ab 94.0±14.8ab 87.5±13.9ab 86.6±15.6ab MAP(mmHg) 观察组 40 90.2±7.5 96.2±10.4a 100.2±11.2a 95.3±15.2a 94.2±10.5a对照组 40 93.4±7.4 108.2±12.6ab 112.5±15.5ab 106.7±17.0ab 99.5±10.4ab SpO2(%)观察组4097.9±2.297.6±1.897.2±2.497.2±1.597.2±2.2对照组 40 97.5±1.8 94.8±2.7ab 94.3±3.6b 94.8±3.8b 96.5±2.2 T2 79.4±14.2a

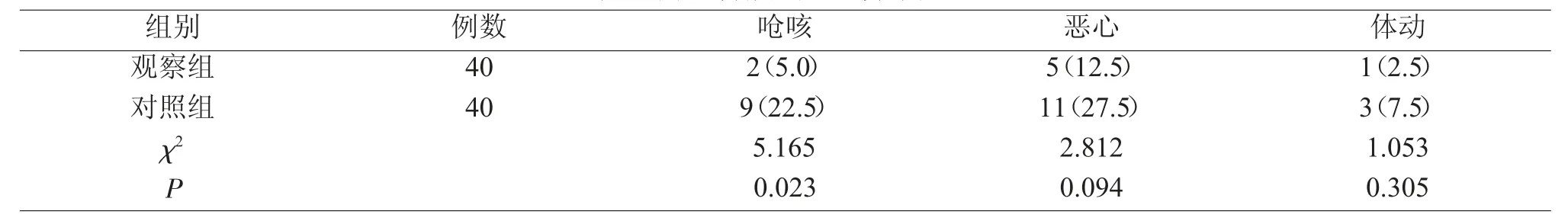

3 刺激反应比较

观察组呛咳显著少于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组恶心、体动反应比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表 2。

表2 两组刺激反应比较(例,%)

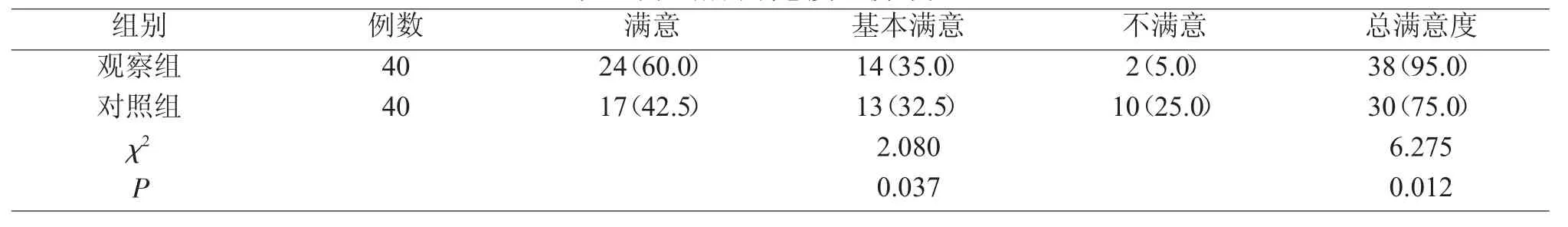

4 麻醉满意度比较

观察组总满意度显著高于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组麻醉满意度比较(例,%)

讨论

以往耳鼻喉科清醒气道插管多采用慢诱导盲探器官插管,无需特殊器械,但操作盲目性较大,主要依靠操作者经验进行,容易因进入食管而失败,操作时间长且并发症较多。良好的气管表面麻醉是保证清醒插管成功的关键,传统的环甲膜穿刺注入局麻药为有创操作,可能会出现气管、声带损伤出血,且不能针对性作用于声门及会厌部,易导致患者呛咳及血流动力学变化[6]。多项研究证实局麻药雾化吸入可为FOB 辅助清醒气管插管提供良好的表面麻醉,并降低插管引起的血流动力学变化[7,8]。利多卡因是一种具有较高安全系数的局麻药,临床应用较为广泛,经雾化吸入进行气道表面麻醉可提供良好的麻醉效果,但既往研究多为高浓度应用,可增加局麻药中毒的危险[9],故本研究结合相关文献和自身经验选用2%利多卡因,观察其雾化吸入在耳鼻喉科中的应用效果。

本研究两组气管插管时间比较差异无统计学意义,气管插管成功率均为100%,提示2%利多卡因雾化吸入15min 与临床局部麻醉方法效果基本相同,这与滕永杰等[10]研究结果一致。超声雾化吸入表面麻醉是通过将局麻药转化为超声气雾微粒,能通过呼吸道进入人体咽、喉、气管黏膜表面,并产生麻醉效果,气雾颗粒越小越易进入下呼吸道。万小兵等[11]研究发现,直径>10μm 的颗粒多沉积在鼻腔黏膜,而直径<2μm 的颗粒可进入下呼吸道。本研究采用超声雾化产生的颗粒平均直径为5μm,患者经鼻腔吸入雾化颗粒,由于鼻咽部生理弯曲及鼻毛影响,药物首先沉积于鼻腔及上呼吸道,下呼吸道沉积的药物量相对较少,研究过程FOB 插入时由于刺激较轻,患者多能耐受,而插入气管导管时刺激强烈,患者多反应强烈,T2~T5 时患者 HR、MAP 的变化充分证实了这一点,而T2~T5 时观察组HR 和MAP 显著低于对照组,可能是因为利多卡因超声雾化吸入的过程中采用高流量氧气为雾化动力,能为患者提供更充足的氧气,有助于患者建立长效的氧储备,对于预防缺氧具有重要作用。本研究观察组T2~T4 时各时刻SpO2未发生明显变化,波动较小,均显著高于对照组,也证实了这一优点。另外,局麻药吸入剂量对最终获得的麻醉效果有重要影响,正确掌握局麻药吸入方法及足够吸入时间对确保麻醉效果至关重要,这就要求患者足够配合。此外观察组呛咳少于对照组,且麻醉满意度高于对照组,提示利多卡因超声雾化吸入表面麻醉在不影响患者刺激反应的同时还能提供更好的麻醉效果,其接受度更高。姜文青等[12]研究发现当呼吸道分泌物过多时,不仅会影响手术麻醉效果,还会遮盖视野影响插管操作,因此在术前可使用抗胆碱药物,减少呼吸道分泌物。本研究两组患者术前均使用了阿托品,呼吸道分泌物减少,但心率明显升高,这会增加患者心肌耗氧,或可考虑更换为东莨菪碱、长托宁、格隆溴胺等药物或减量使用。但由于本研究样本量较小,其具体疗效其安全性还可能还存在一定局限性,需要进一步开展更多高质量的大样本随机对照组研究验证,从而为临床麻醉方案的选择提供更多依据和参考。

综上所述,利多卡因雾化吸入可为耳鼻喉科FOB 辅助清醒气管插管患者提供较好的表面麻醉效果,是一种安全无创、操作简单、易被患者接受的麻醉方法,值得在临床工作中推广。