新证券法下“投资者适当性义务”的实现路径

——从“规则监管”到“原则监管”的转变

2021-03-19郑彧

郑彧

(华东政法大学国际金融法律学院,上海 201620)

一、“规则监管”:投资者适当性义务的旧有模式及问题

投资者适当性义务是“投资者保护”的前置条件,因为投资者进入证券市场是投资的开始,没有在券商的开户和下单,投资者就无法从事交易,也就不可能有后续的损失发生。有别于我国股市发展初期投资者需求和投资者主体结构的“单一化”和风险承受的“同质化”,随着我国多层次资本市场体系的逐步建立,市场与市场、产品与产品之间存在越来越多的差异性,不同层次市场以及不同品种的证券产品均呈现出不同的风险可能,不同投资者的投资目的、投资偏好和风险承受能力都已开始日益分化,这使得多元化的市场格局在提供了更多投资机会的同时,也对投资者的风险承受能力提出了更高要求。

在此背景下,为了避免投资者盲目投资所带来的风险,对于投资者风险承受能力的分类与识别(即“投资者适当性”要求)自然而然就成为实现投资者利益保护目标的前道栅栏。在2019年12月28日《证券法》第二次全面修订得以通过之前,我国对于证券市场的投资者适当性保护采用的是传统的“基于规则的监管”方式(rulebased regulation,以下简称规则监管),中国证监会颁布了一系列有关投资者适当性义务的监管规则(见表1),券商、基金管理公司对于投资者适当性的主要义务在于是否对照监管规则的“清单式审查”(checking list)完成诸如“风险揭示”“风险评估”等程序性要求。

从国际经验看,规则监管往往是以明确清晰的标准来描述监管对象所应该完成的“规定动作”或者应该进行某种作为的具体要求,以此最大程度地保证市场主体的行为合规性。1因此,规则监管最大的特点在于“标准化”和“可预期性”,即通过一种可量化的规则减少监管过程中的主观因素影响,避免监管寻租等道德风险,从而有利于监管对象对于合规标准的合理预期。2但如同《OECD理事会对改善政府监管质量的建议》中所指出的“执行是经合组织成员国监管过程中最为薄弱的环节,过多地依赖无效的惩罚性威胁,并且较少地使用其他类型的激励”3,因此规则监管最大的问题就在于:虽然规则监管具有简单明了的优点,但越来越多的监管规则会使得规则体系变得极其庞杂,原本希望通过成文的规则来防范违规行为,但在实践中却可能被异化为“重法律形式、轻交易实质”,监管对象过于依赖具体监管规则的规定,只在乎规则本身的字面理解,忽略了规则背后所希望达到的终极效果,这反而使得基于规则的监管对于市场所出现的真正的不适当行为反应滞后,监管对于损害投资者的行为缺乏前瞻性4,产生了“疲于应付市场失灵所产生的表面现象,而忽视了问题的根源”5的负外部性效果。

表1 中国证监会历年发布的有关投资者适当性义务的规则要求

我们认为,既然监管的目的“在于成效,而非形式”(reward results, not red tape),因此包括投资者适当性在内的金融监管“更应注意结果而非过程或形式的惩罚”。6规则监管的主要问题在于:一方面,规则监管采用的是一种“过程管控”的控制式监管,监管机关需要对金融企业各项业务内容和程序作出详细的成文规定,它要求监管者针对不同的机构、不同的运营阶段、不同的产品和不同的市场分别制定详细规则,并根据监管对象的合规情况采取相应措施7,其好处在于对于监管对象是否“违法”有着清晰、明确的“界限”,这使得监管对象有可以比照适用的外部“定量标准”,无需由金融机构再作内部的“价值判断”。但问题在于,为了应对市场环境的变化,规则监管使得监管机构必须不断跟进新的监管规范,规则本身的“立、改、废”活动频繁,但却始终是一种“被动型”和“跟随型”的立法,往往法律规范制订出来了,市场的“玩法”又发生了改变,然后需要再重新开展立法修法工作,占用了大量的监管资源,监管的重心偏向于“立法”而非“执法”。另一方面,规则监管在“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”的环境下过于强调立法的精细化和监管规则的一致性,试图以一种严格的“定量化”标准对于金融机构的行为进行约束,通过“命令和控制”规则表明对于被监管机构的强制性要求,并且“一刀切”地要求适用这些书面性的规则,以此实现立法目的和监管目标。8但问题在于,这种“定量化”的规则往往忽视了监管中最为重要的“人”的主观因素,忽视了监管对象为了规避规则而可能进行金融活动的动机与诱因,由此导致越来越多的金融业务在形式合规中却产生越来越复杂的交易结构(比如大量结构化资管产品的出现),这就会使得原本按规则要求进行监管的各监管机构无法对这些创新的危害性进行充分判断和有效规管。在此因素下,我们不难理解为什么尽管已经存在诸多投资者适当性的监管规则要求,但市场上仍充斥着券商或者金融机构的工作人员为了完成销售业绩或者增加个人提成而把投资者适当性义务规则当成“摆设”,以“串供”“重录”等方式在表面上完成投资者适当性规则的“合规”要求。也正是因为大量此类纠纷的存在,使得最高人民法院在近几年的金融纠纷审判实践中,不得不将投资者适当性义务作为金融消费者权益保护的重要问题而给予了重点关注和阐释。

二、“原则监管”:投资者适当性义务的监管转向及优势

所谓“原则监管”是指将监管从依赖于详细、具体的规则而转向更多地依赖于一种更高层级、更加宽泛的规则或原则来设定监管对象开展业务的标准。在原则监管中,“原则”一词可以简单地用于指代一般规则,也可以表明在或明或暗的规范层次中被隐含地要求高于详细呈列的细节性规则,并且是所有人都应该遵守的一种基本义务。9在原则监管中,“原则”并不是过去金融立法过程中的一种很空洞的“口号性”原则(比如简单地描述“为了保护投资者的利益”),而是提出一项明确的目标和要求,只不过不再列明实现这个目标和要求的具体路径或者条件,但需要监管对象证明其已依据行业惯例、内控流程在业务实践中通过主动性(而非被动性)的管理实现了监管者所要求的目标和效果。

需要注意的是,原则监管并不意味着放弃规则监管,而是把原则监管优先于规则之上,规则只是原则监管项下的一个必要组成部分。在原则监管模式下,除了监管原则外,可以包括更为具体的规则监管、监管者发布的监管指引、监管备忘录、监管函、新闻发布会、监管问答、监管先例、行业自律、行政执法行动等一系列能够呈现监管目标的行动或者监管意见。因此,相较于遵守详细规定比获得总体结果更重要的“规则监管”而言,“以原则为基础”的监管更加注重监管的效果,这使得监管者更容易在广大的监管对象中树立起一种更高的道德标准,而不仅仅是满足形式合规的表面监管。10

推溯原则监管的本源,英国是原则监管的发源地。自1990年在金融服务领域引入了原则监管后,英国对于金融市场的监管不再仅仅依赖于规范性的规则。“原则监管”在过往20年英国金融监管实践中所体现的特点表现为:(1)监管要求是以高度概括性的标准起草的,这意味着这些要求作为原则可以灵活应用于快速变化的行业的总体要求;(2)监管要求包含定性而非定量的术语,比如用了“公平”“合理”“合适”这些词汇,而非“在两个工作日内”“2000万英镑的营业额”等具体数字的“底线规则”(bright line);(3)这些监管要求是有目的的原则,能够清晰地表达相关规则背后的原因;(4)监管要求作为原则可以适用于各种各样的情况,并非锁定规则制订时所出现的情况;(5)这些监管要求主要是行为标准,比如,“诚信”“勤勉”“合理谨慎”以及“公平性”;(6)违反作为原则的监管要求必须涉及一个主观的过错因素;并且(7)违反原则只能通过公共(而非私人)执法行动予以制裁。11由此,原来的英国金融服务管理局(FSA)12从之前规则监管项下主要关注销售和咨询流程而很少关注金融产品的设计过程转而在原则监管下将大量的注意力集中在金融产品设计的过程上。13除此以外,为了实现原则监管项下以结果为导向的监管(outcome-oriented regulation)效果,原则监管向监管对象和市场主体发出了一个重要信息,即金融机构应该使自己的行为定位于一种负有责任的商业实践组织所应有的基本原则,而不仅仅是流于那种在外观形式上对于详细规则要求的符合。换句话说,原则监管的完整框架是通过有意义的监督使得监管效果超越“形式合规”,要求监管对象自行填充监管原则所应呈现出的具体内容,鼓励监管对象在实现监管目的的过程中能够延伸成为监管机关的代理人(agent)而不是仅仅成为被动遵守规则要求的监管对象。14因此,相较于规则监管而言,原则监管的最大作用就在于能够在金融机构的业务开展中发挥指引性的功能,它虽然没有一一列明“可以事项”“禁止事项”,但通过一种监管目标的设立明确了监管机关的态度,这使得原则本身也会构成一种监管规范,“金融机构的行为违反原则的要求也将面临处罚的风险”。15

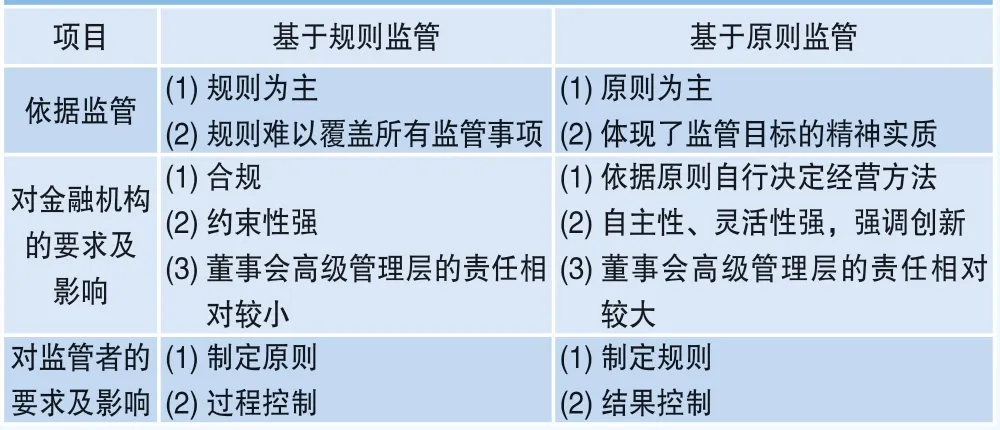

在原则监管的框架下,监管机构和司法机构有权通过事后对于金融机构业务开展过程中的产品论证、价值评价去判定金融机构是否违反原则监管的规定。原则监管正是通过这样的事后价值判断倒逼监管对象在金融业务开展过程中更多地考虑开展业务的后果,遵循司法判决的先例和与监管机关的沟通开展业务活动,以期形成监管机关与监管对象之间就金融业务活动与监管要求的良性互动,从而确保金融机构开展业务的商业动机与金融消费者保护的立场相互保持一致(见表2)。16以《最高人民法院关于印发<全国法院民商事审判工作会议纪要>的通知》(即业界俗称的《九民纪要》)为例,在《九民纪要》起草的过程中,原本第76条金融机构对于金融消费者的“告知说明义务”仅是简单地以金融消费者是否签署确认了“风险告知书”作为损失责任分配的依据,但最终出台的文本却是吸纳了“原则监管”的结果保护标准,明确了“卖方机构简单地以金融消费者手写了诸如‘本人明确知悉可能存在本金损失风险’等内容主张其已经履行了告知说明义务,不能提供其他相关证据的,人民法院对其抗辩理由不予支持”。17再比如,在“王翔诉中国建设银行股份有限公司北京恩济支行财产损害赔偿纠纷”一案中,被告建行北京恩济支行是经中国人民银行、中国证监会核准的基金代销金融机构,其在向原告王翔推荐基金理财产品的过程中已经按照《证券投资基金销售管理办法》《商业银行销售银行理财产品与代销理财产品的规范标准和销售流程》履行了投资者风险评估流程,原告完成了风险评估问卷,并签署了《证券投资基金投资人权益须知》和《投资人风险提示确认书》两份风险披露揭示书。虽然风险评估的总体结论将原告的风险偏好归列于“稳健型”,导致原告投资亏损的“股票型基金”也被代销机构、基金管理人、基金托管人列为“中风险”的投资标的,但无论是一审、二审法院还是再审法院都没有仅仅依赖于原告所签署的风险评估的总体结论和被告对于产品风险的界定,而是强调了风险评估问卷上“保守投资,不希望本金损失”的单独选项认定原告为“风险厌恶”型投资者,由此在被告所推销的基金产生亏损的事实下认定被告对该基金的推荐违背了原告的投资本意,违反了投资者适当性的审查义务,法院不仅判令被告需赔偿投资者的本金亏损576481.95元,还需承担相应于本金部分的利息作为投资者期待利益的补偿。18

表2 规则监管与原则监管之比较

在此意义上,当新证券法第88条使用了“证券公司向投资者销售证券、提供服务时,应当按照规定充分了解投资者的基本情况、财产状况、金融资产状况、投资知识和经验、专业能力等相关信息;如实说明证券、服务的重要内容,充分揭示投资风险;销售、提供与投资者上述状况相匹配的证券、服务”的描述时,有关“充分了解”“如实说明”“充分揭示”“状况相匹配”等用词都已经不是技术性的规范要求,而是上升为一个在法律上明确寻求对于投资者“保护效果”的结果性要求,这就是一种很典型的“以结果为导向”的原则监管要求。从今以后,券商在销售证券或者提供服务的过程中,并不能完全以所谓的“程序性”规定(指定动作)的满足作为其完成“投资者适当性义务”的标准。相反,券商在提供相关产品和服务的过程中,必须以“程序性的规定动作”(法律规范的要求)+“实质性的自选动作”(内部落实法律规范的规定、程序、条件)来证明其对“投资者适当性义务”的满足。19通过这种原则监管的要求,监管层能够向市场明确传达其鼓励什么、反对什么的立场和目标,这也使得金融机构有义务在其产品销售过程中采取充分的措施评估产品对于投资者的影响,由此就可以通过原则监管的方式将保护金融消费者的责任真正前移至金融机构这一前置关口,而非等待金融纠纷发生后的事后救济。

三、适当性义务的原则监管要求:投资者保护的新里程

很明显,在金融市场上,消费者与金融机构之间的关系错综复杂,金融市场存在的欺诈手段也是五花八门,监管者无法对消费者和金融机构之间的各种可能关系做出全面预期,因此再完善的规则也无法穷尽各种欺诈行为。20如果监管者只关注于监测许多小的、基于规则的风险,可能会导致他们忽视潜在但却更为重大的风险。事实上,不一定越复杂的规则就越好,复杂化的规则会导致重要的细节消失在“规则垃圾”之中,形成在规则路径依赖下的法律碎片化和监管应对割裂化,无助于监管者和投资者发现真正的重点风险源。未来的金融消费者保护的监管方式需要改变方向,需要一种能够用人数更少、经验更丰富的人员来实施数量较少、效果更好的监管,通过实施简单但目标明确的规则而得到更加坚实的金融消费者保护的结果,降低被动的防御性监管所带来的潜在风险21,这也就是原则监管的根本立意。

“对于一些确定性的、可预见的领域,规则性监管是非常有必要的,但是对于那些复杂的创新行为,或者不可预见的结果,原则性监管则显得非常必要和有作用”。22因此,我们可能面临的问题并不是如何创设更多的监管,而是需要更好的监管方法。原则监管可能就是一个能够帮助到技能和信息都比较有限的监管者化繁为简的有效手段。在复杂多变且充满创新动因的市场环境中,未来金融消费者权益保护应该聚焦于如何形成以结果为导向的“效果监管”,要理解“监管理念的重点不在于我们提出的原则本身,而是在于衡量我们所监管机构和个人的行为结果”。23为此,监管机关可以采取“轻触式监管”(light-touch regulation)方法,通过基于披露义务的规定和相对极简主义的监管要求,培养有效博弈和值得信赖的金融市场,而不是为这些市场设定发展目标或发展方向。24原则监管的目标是要让不同的监管对象能够在基于市场竞争的基础上就金融消费者保护展开“良性竞争”,通过市场主体本身的竞争和约束机制形成自我合规经营的理念、行动和目标,避免监管变成监管者与监管对象之间的“猫鼠游戏”,由此引导具有良好声誉的金融机构的正向激励机制。

比如,通过原则监管来更加灵活地处理市场上不同的金融创新需求,在金融消费者权益保护的总体要求下,鼓励行为人或创新者主动向监管者进行产品的设计方案备案,但这种备案与现行类似于审核的备案机制并不相同:备案不对申报内容做实际的审核,只是需要解释清楚创新的背景、原因、机理,列明这类创新与传统产品或者传统监管要求的不同之处,解释清楚为什么不需要按照既有的监管要求履行行政报批或者监管手续(即为什么没有违反现有监管的内容)。如果更进一步,还可以要求创新者在备案中说明由此创新可能引起的监管争议是什么,产品创新对于市场风险和金融消费者权益可能的影响及其内部拟采取的风险控制措施。在此披露前提下,金融监管机关对此类备案不行使实质审批权,不因为备案而自动阻止市场主体的创新过程。但如果监管机关通过对备案材料的研究,或者创新产品在备案后出现的案例或者风险使得金融监管机关认为该类创新在本质上违反了原则监管的要求,损害到了金融消费者的权益,金融监管机关仍有权将这类产品创新纳入监管的事项范围,事后叫停该等类型金融产品的创新。与此同时,如果创新被金融监管机关叫停,还应当赋予市场主体通过司法裁判程序对富有争议的创新进行举证、分析和辩论的权利,以此进一步明确金融创新的行动界限。这样事后充分辩论与救济的方式既有利于监管者了解市场发展的动态,进一步了解金融创新的起因、原因,并且能够与传统的金融产品和金融监管方式进行比较,也有利于激发市场主体进行金融产品创新的动力,确保以合适的方式约束市场主体的盲目创新。

虽然以“结果为导向”的原则监管在英美两国越来越成为一种受到肯定的监管方式,但对于我国金融监管的传统而言,在十一届三中全会所确立的“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”的社会主义法制建设十六字方针下,“有法可依”一直是建设具有中国特色社会主义法治体系的首要任务。但如同其它新兴市场国家,在“新兴+转轨”的市场特征下要制定出详尽周密的金融法技术规范几乎没有可能。而为了避免对法律漏洞被利用的担心,立法者或者监管者不得不频繁修改规则,以适应变动中的需求。25在政府主导的强制性变迁路径下,由于政府承担了培育和监管金融市场的多重功能,就使得如同大多数与经济有关的立法一样,我们在金融监管上也都遵循“急用先立”的原则,在“有总比没有强”的想法下,我们也为处于新兴发展的金融市场推出了诸多的规则。但不可否认的是,任何监管制度与监管思维都存在惰性与惯性,监管者可能会局限于原先安逸的监管局面,而忽视在长期稳定的监管政策下市场投机者的投机与规避行为,这使得既有的监管规则不能及时反映市场需求的变化,法定意义上监管规则所要求的条条框框在现实实践中可能都纯粹转变为监管对象对于书面材料的准备与应对,包括投资者适当性义务在内的投资者保护规则被异化成流于纸面的、材料化的形式主义,而忽视这些监管规则背后的逻辑和本质要求,由此在金融机构业务开展过程中出现各种各样“形式合规”但“实质违规”的“创新”,这样的创新反过来又会再促使金融监管机构制订或出台新的监管政策以对所谓的“创新”进行对应规制。如此反复,不仅无法推动实质监管本意的实现,反而会因为监管政策自身的“反复多变”而无法推动形成一个具有良好预期互动与信息沟通的监管体系,不足以构成良性的监管制度。

在此背景下,原则监管能够克服规则监管“监管过程形式化”“监管效果滞后化”的弊病。作为一种以效果为导向的监管方式,原则监管能向市场明确传达监管层鼓励什么、反对什么的立场和目标,监管者仅仅是定位于帮助金融机构解决运营中存在的问题,通过互动式的服务型监管提前分析、预判金融创新产品中可能存在的风险,而不是一味地进行事后的公开惩戒,这样就会使得金融机构在提供金融产品或者服务的过程中有动机采取充分的措施评估创新对于这些既定原则的合规影响程度,有助于改变监管者与监管对象在金融产品和服务上的“猫与老鼠”般的博弈关系,重新塑造基于“投资者保护结果”的金融服务与金融监管。

但是,“现代金融部门的改革是国内制度此前从未涉足过的主题……新的监管规则和模式可以采取‘自上而下’的批发方式灌注其中,如何使得这些改革同本国既有的监管、经济、社会和文化环境相啮合”26,可能是我们在从规则监管转向原则监管过程中不得不面对的前提条件。原则监管作为一种新的、可被借鉴的金融监管新方法,在引入我国金融监管框架体系时需要解决四个先决要件:第一,要有监管者对结果导向的识别和表述;第二,要有监管者与监管对象之间就监管目标的共识;第三,要有监管者和监管对象之间的互动、互信关系;第四,要有监管者做出承诺来探寻深度监管以及按预期比例执行的政策。27这些条件决定了在向原则监管的转变过程中,金融监管机关应当遵循金融业发展的客观规律,监管行为不应干涉金融机构的经营决策权和金融自主权,而是通过制度和规则使得金融机构愿意主动寻求稳健经营的方法和路径。28从这个意义上说,虽然新证券法第88条在法理上可以被视为设立起了一个“原则监管”的起点,但实施条件而言,立法机关还设置了一个类似于“规则合规”的前提条件---“应当按照规定充分了解”。这导致一个现实的问题是,第88条所限定的“规定”一词的范围到底有多广?是仅包含证券监管部门的行政性规范?还是可以扩大到所有金融监管机构的行政性规范?是否包括了证券交易所或者相关协会的自律性规则?抑或甚至包括了券商在本条要求项下为了“合规”而自行制订的内部规定?因为在最高人民法院看来,“在确定卖方机构适当性义务的内容时,应当以合同法、证券法、证券投资基金法、信托法等法律规定的基本原则和国务院发布的规范性文件作为主要依据”。29因此,在未来的司法实践与监管实践中如何理解与解释“规定”的范围,必然会成为落实“原则监管”非常重要的一个研究议题。此外,还值得关注的一点是,在现有《证券法》第2条的定义框架下,仅有“股票”“公司债券”“存托凭证”这三类产品被列举为法定的证券类型,“资产支持证券、资产管理产品发行、交易”只是授权国务院依照证券法的原则予以另行制订管理办法。而事实上,在金融消费者保护问题上,那些主要由证券公司发起、设计或者销售的资管产品才应是投资者适当性应予关注的重点,新证券法第88条“销售证券”的含义是否应该被限缩在券商首次为客户提供服务或首次销售特定类别时的识别义务,而不是简单地覆盖所有证券销售过程中的识别义务,也是未来需要注意的细节问题。30

无论如何,“原则监管”与“规则监管”的本质区别在于对合规问题采取的是满足“形式符合”的监管要求还是达到“实质目的”的监管效果。关于此点,新加坡已经给我们树立了一个良好的监管样本:作为新加坡全能的金融监管机构,新加坡金融管理局(MAS)认为,金融从业者应更有市场洞察力,更懂得发掘市场需求,进而研发对应服务和产品,所以事前的原则监管可以给创业者更多创业的空间,让从业者在原则监管的基础上拿捏创新的尺度。监管者要重点关注在把产品卖给谁的事中监管,确保适当的产品卖给适当的用户,同时关注产品发售后是否有合理做市制度提供流通性、是否有按时提供产品估值等,是否有保护消费者利益等事后监管,通过不同周期不同监管力度的拿捏,在保护消费者、投资者利益的前提下,达到创新和监管之间的平衡。31

四、结语

现代金融市场的日益复杂化与产品的日益多样化,使得单一的监管模式未必适合所有被监管的金融机构、金融产品和服务流程,无论是规则监管还是原则监管,都有其自身的优点和固有缺陷。规则监管易于事先确定明确的标准,却又容易导致合规上的形式主义;原则监管能更持久地实现监管的目标,却可能缺少可被量化的标准。所以,我们并非主张完全以原则监管取代规则监管,而是旨在提升原则在监管规范体系中的地位,使之在建立和发展监管标准方面发挥基础性作用。一方面,原则是制定规则的依据,现有的规则应细化和明确原则所确立的监管标准;另一方面,对于某些事项,即使原则所确立的监管标准尚不十分明确,也不需制定规则来解释原则的要求。32原则监管不是意味着放弃规则监管,而是把原则监管置于规则之上,规则只是原则监管项下的一个必要组成部分。而且原则监管也不是我国现有金融监管立法中因为“摸着石头过河”而采取的一些简单、概括的笼统要求,现有规则上可能呈现的一些立法原则并非原则监管意义上的“监管原则”。因为原则监管中的“原则”并不是一种空洞的口号,而是能够清晰表明价值判断因素的明确目标和要求;这些原则也不是在法教义学上所批判的语义含糊不明或者无法被引用的原则性规定,而是一种能够明确表明立法者、监管者监管立场、监管态度和监管原则的规定。透过这样的原则指引,市场主体有义务对照具体的监管规范、条文和要求,建立起以全流程风险控制为特点的内部合规体系。在复杂多变且充满创新动因的市场环境中,监管力量更应该聚焦于如何形成以结果为导向的“效果监管”,通过“前瞻式”的目标监管和“介入式”的过程监管真正实现证券行业自身发展和金融消费者合法权益保护的双重监管目标,形成作为“定性”工具的原则监管与作为“定量”工具的规则监管互相补充、互相配合的并行监管机制。从这个意义而言,新证券法第88条给投资者保护带来了一种新的监管理念和监管方式,由此带来的投资者保护效果值得期待。

注释

1. See Lorenzo V D. Principles-based regulation and legislative congruence, N.Y.U. Legislation & Public Policy, Vol. 15, No.1, p.89.

2. 参见曹建华, 高泽湖. 从规则到原则——FSA监管方法改革及对我国银行业监管的启示[J]. 中国金融, 2007, (13): 50-52.

3. See Braithwaite J. Improving Regulatory Compliance Strategies and Practical Applications in OECD Countries, Regulatory Management and Reform Series No.3 (OECD, Paris,1993); OECD: Recommendation of the Council of the OECD on Improving the Quality of Government Regulation (OEDE/GD(95)), p.18.

4. 参见方添智. 规则导向与原则导向:当代金融监管模式的缺陷与解决对策[J]. 甘肃政法学院学报, 2011, (1): 97-103.

5. 参见[美]约翰·沃什. 以制度为基础的金融监管方法:第三种金融监管模式[C]//经济法论丛(第17卷). 北京: 中国方正出版社, 2009: 282.

6. THE WHITE HOUSE: Memorandum for heads of departments and agencies,Washington March 4, 1995[EB/OL].[2020-03-30]. http://govinfo.library.unt.edu/npr/library/direct/memos/reinvent.html.

7. 参见张晓朴. 互联网金融监管的原则:探索新金融监管范式[J]. 金融监管研究, 2014, (2): 11.

8. 参见周仲飞, 李敬伟. 金融科技背景下金融监管范式的转变[J]. 法学研究, 2018, (5): 3-19.

9. See Black J. Principles based regulation: risks, challenges and opportunities[EB/OL].[2019-04-29]. http://eprints.lse.ac.uk/62814/.

10. See Black J. The rise, fall and fate of principles based regulation, LSE Legal Studies Working Paper No.17/2010[EB/OL].[2019-04-29].https://ssrn.com/abstract=1712862.

11. See Black J. Forms and paradoxes of principles-based regulation, Capital Markets Law Journal, Vol.3, Issue 4, October 2008, p.13.

12. 依据《2012年金融服务法案》,英国金融管理局改组为金融行为监管局(Financial Conduct Authority, FCA)。

13. See Black J, Hoper M, Band C. Making a success of principlesbased regulation, 1 Law & Fin. Mkt. Re., 191 (2007), p.192.

14. See Ford C L. New governance, compliance, and principlesbased securities regulation, American Business Law Journal, Vol.45, Issue 1, p.30.

15. FSA Handbook, PRIN 1. 1. 7.

16. 参见于岩. 基于原则的监管对证券公司创新业务合规管理的启示[J]. 中国证券, 2012, (6): 45.

17. 《最高人民法院关于印发<全国法院民商事审判工作会议纪要>的通知》第76条。

18. 北京市第一中级人民法院《民事判决书》〔2018〕京01民终8761号;北京市高级人民法院《民事裁定书》〔2019〕京民申3178号。

19. 参见郑彧. 新证券法建立“以结果为导向”的投资者保护制度[N]. 中国证券报, 2020-03-16.

20. 同注4。

21. 参见[英]安德鲁·霍尔丹. 金融监管改革:复杂性与简单性[C]//国际金融危机与金融监管改革. 北京: 中国金融出版社, 2013: 173.

22. See Allen J P. Rules- or principles-based regulation—factors for choosing the best language strategy, 56 Can. Bus. L. J. 375 (2014-2015), p.393.

23. 参见刘媛. 金融领域的原则性监管方式[J]. 法学家, 2010, (3): 86.

24. See Ford C L. New governance, compliance, and principlesbased securities regulation, American Business Law Journal, Vol.45, Issue 1, pp.41-44.

25. 参见中国人民大学民商事法律科学研究所. 证券市场诚信、自律和法治原则研究[C]//上证研究(2005)法制专辑. 上海: 复旦大学出版社, 2005: 23-24.

26. 参见[美]约瑟夫·J·诺顿, 廖凡, 译. 全球金融改革视角下的单一监管者模式:对英国FSA经验的批判性重估[C]//北大法律评论(第二辑). 北京: 北京大学出版社, 2006: 546.

27. 参见张敏. 从规则导向转为原则导向的金融监管[J]. 西南金融, 2014, (2): 30.

28. 参见刘定华, 郑远民. 金融监管的立法原则与模式 [J]. 法学研究, 2002, (5): 114.

29. 《全国法院民商事审判工作会议纪要》第73条。

30. 有关投资者为了购买各类证券而申请在券商处开户过程中的适当性评估是投资者进入证券市场的前提,这个行为当然需受原则监管的约束。但在开户完成后,投资者对于券商所推销的个股购买情形不应当适用投资者适当性原则,而是“投资有风险,入市需谨慎”的买者自负原则。

31. 参见白士泮. 新加坡金融业突破科技孤岛[N]. 联合早报, 2018-12-01.

32. See Black J, et al. Making a success of principles-based regulation, Law and Financial Markets Review, Vol.3, p192, 转引自刘轶. 金融监管模式的新发展及其启示——从规则到原则[J]. 法商研究, 2009, (2): 155.