范伟民:回到造物的初心

2021-03-17杨广敏

杨广敏

业余爱好是真爱

恕我孤陋寡闻,虽然认识范伟民先生多年,在惠安雕艺活动场合也经常见面,却很少了解他的艺术创作。

我只知道在他的推动下,惠安最早开展的雕艺比赛,曾经吸引了全世界的雕塑家集结到闽南的崇武半岛。通过比赛,这些雕塑家们才真正认识了惠安雕艺技术的精湛与全面,通过比赛,惠安雕艺技师们才切实体会到什么是雕塑艺术、什么是艺术创作。可以说,惠安雕艺的艺术自觉和文化觉悟,惠安雕艺产业的升级和转型,都离不开历届雕艺比赛的推动,离不开范伟民先生对世界雕塑艺术资源的引进。

在全国范围内,《雕塑》杂志总是站在最前沿,提出具有启发与引领性的课题与理念,组织兼具学术性与艺术性的活动,推介具有创新性与典范性的艺术家与作品,使杂志成为雕塑行业的集结地和信息源,成为雕塑创作、研究、经营、组织的必读书刊,这与范伟民先生的高屋建瓴的策划与坚守密不可分。

范伟民先生自己把编杂志、促创新、提理念、推新人称为工作,这些为雕艺服务的工作其实就是为这个雕塑行业做嫁衣,他很少有时间去搞一些自己的爱好——创作,也更少去宣传这些有限的作品——与全国雕塑行业相比,他似乎觉得自己的爱好可有可无,自己的作品微不足道,因此,不仅我个人,我相信其他人也会和我一样,认为范伟民先生似乎只是雕塑行业活动的引领者、组织者、评论者。这一方面是因为范先生确实以大局为重,为行业牺牲个人,难得有时间从事创作,另一方面,是他过于谦逊自重,不想以作品示人,不想以雕塑家立世,但是,范先生毕竟是雕塑专业高材生,毕竟年年与各位雕塑家为友,毕竟日日与各类雕塑作品打交道,这样丰富的、阅尽人间春色的专业视野,又是一般专业雕塑家不能有、不能及的,因此我很好奇:范伟民先生有没有自己的创作?他会用什么材料进行创作?他的作品应该是什么样的风格?这些作品会有什么理念?我见面时,我向他说出自己的好奇,范先生听完呵呵一笑说:说有也有,有如没有,我平时没时间做大作品,最近倒是抽空搞点陶艺,我有些照片发你看看吧。我这才看到他让我惊讶的陶艺作品!

这些作品从其属性上说是紫砂茶壶,它们也都是具有实用功能的器物,只是看起来这些茶壶既熟悉又陌生:不再饱满,不再流畅,不再平衡,不再和谐——缺中寓整,奇中有平。如舟凌波,如叶御风。童心禅趣,万象莫名。颠倒淋漓,醉倒诸公!

陶艺见初心

社会分工的出现,是文明产生的标志之一。在韩愈的时代,就强调术业有专攻,并且认为业精于勤。因为专勤,不同专业得以走向细致深入,领域不断得以拓展完善,现代的文学家们认为,专业分类的细致程度是文明程度的根本尺度。

不过,如果从另外一个角度,从人的自然性、完整性、纯粹性上说,社会的专业分工,恰恰是对人的一种剥夺和伤害。艺术、技术、设计、构思,不过是以之谋生、人有意为之的被迫。从艺术的本体上说,这恰恰是对艺术的伤害。因此,艺术家一方面作为专家专业生存在社会中,另一方面,又必须时时站在以人为本的立场,有意识反思专业性、对抗专业性、超越专业性,只有这样才体现出艺术家的使命,并且,以自己的创作去表现自己的反思、对抗、超越。

陶艺也许是在文明进入社会分工之前,在个人进入专业领域之前,最有创造性、自由性、自主性的造物行为。将一团泥巴做成一个容器,为了使之坚牢,入火焙烧,用以盛水、盛粮,炊食祭天,在从灰烬中发现烧成的器物时,古人一定充满喜悦与惊奇,在陶器上面,他们看到了自己的智慧与巧妙,看到了人的本质力量的对象化!看到了利用自然、造物、创物的可能。因此,陶器,是人类童年的最伟大的发明与创造,是人类文明史的制高点之一,以陶器为标志,人类从此进入新石器时代。

如果说,打制石器可以称为雕刻的起点,陶器的出现可以视为塑造的起点、造物的起点。因此,陶器从此以不可替代的地位伴随人类至今。因此,陶器上也集结和积淀了十分丰厚的文化传统,因此陶器至今仍然是和每个人生活保持最亲近关系的器物。

也许,陶器因为与我们过于亲近,使得我们很少以审美的眼光对之。也许是陶器艺术过于成熟,使我们的艺术家很少能在陶艺领域有所创新。这紫砂壶大师们创立范式之后,似乎能做的只有局部的变化和装饰的变化了,正如古诗到了宋代以后,只有仿作,也如书法至晋唐之后,只有临摹。

在我看来,范伟民先生用自己宝贵的有限时间,集中于俗之又俗、熟之又熟、小之又小、简之又简的陶壶,实在是有俗中求雅、熟中求生、小中见大,简中求深的大意、深意、高意!

似是而非是真态

范伟民先生的这些作品是壶、似壶、非壶。看这些壶,壶体、壶盖、壶嘴、提手……无一不备,无一不能执以对饮,它们应该归属于茶壶家族。在造型上,我们也可以看到曾经熟悉的紫砂茶壶的影子,个别壶的造型,甚至还保留了较多传统的因素,也可以说,他使用和借鉴了不少传统陶壶的词汇。

但是,这些词汇的组织方式——语法,这些语法产生的语义,这些语义传递出的意味,这些意味传递的启示都不是一个壶字可以概括的。

禅宗引人参悟,往往用公案话头。如问:如何是佛?答:春来草自青!这个答话,不是对佛的回答,是对问的否定,因为佛不可问,也不可答,只可自证自悟。因此虽然看起来是一问一答,其实这是答非所问。如问,为什么答非所问?答曰:为是有所问,就只好答,但这答就是个话头,没有任何意义,如果有人将此答认为是正确答案,琢磨不已,一定会得到高僧的棒打!因为这答不过是权宜之计。

以范伟民先生之深功与高见,一如老老僧走过百城烟水,早已见山不是山,他之所以以陶壶示人,不过如老僧说法,随手拈来,取其方便,其意乃在,以此自证兼以接引向佛者,因此,我认为,不可因其壺形即视其为壶,它们其实是似是而非。

——似乎是一只小鸟停在壶盖上,这个壶的把手是从壶身上两边挖出,圆圆的孔洞似乎是大鱼的眼睛,壶身的另一半拉出去,成为壶嘴,似乎成了一条鱼的鱼尾。敦厚刚劲的壶身,通过直线平面与不规则的对比,形成了不同的凹凸面,形成不同的光影空间,在小壶嘴的映衬下,显得博大神秘。

——一只似乎在烧煮的杯子,方方的把手,短短的壶嘴,正在被当做小炖锅使用,壶纽似乎是从上面滴落的一滴水,它的壶盖就如一圈圈漣漪荡漾开来,杯中茶水竟然沿着外壁流溢出来,还在不断下坠中……到底煮的是什么?主人去了哪里?还要煮多久?

——一个圆圆的壶盖如金属铸成,壶身上细下粗,如水泥浇筑,方方的嘴向远方如一门火炮,方方的壶嘴下面竟然凹陷壶心深处,这是一座碉堡工事吗?是何年何地的战争遗物?

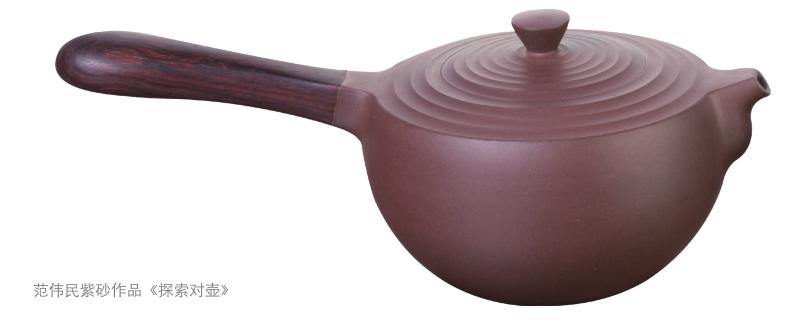

——两只小壶壶身造型相同,不同的只是壶把不同,一只壶把木柄与壶嘴成一直线,另一壶把也是木柄,却凌空飞跨高悬于壶盖之上,与壶嘴形成呼应。两只壶放在一起,如两只正在求偶私语的鸟儿,它们在说着什么情话?

……

无定乃大法

在讨论范伟民先生作品的时候,我时时感到:在艺术面前,语言是枯燥的。在意象面前,语言是抽象的。当我面对范先生的作品,我只能尽力描述我的观感。事实上,他的作品已决不再是对物象的模拟,他的取型也不再限于自然和历史,他选择陶艺,是首先如顽童面对泥巴的单纯,将自己心中可感、可乐、可悲、可惊的情境和感受自由的表达出来,体验如先人造物的大自在、大欢乐,因此,正因为他如此放松的心态,让我们看到范先生不同平凡的精神世界和人生情趣。

他首先是一个很有生活情趣又富有智慧的人,在他的作品中,看不到正襟危坐,看不到故弄玄虚,看不到标语口号,看不到生吞活剥,他只表达真诚、真知、真体验,不避单纯、不避天真、不避戏谑,因此看他的作品,我们如同朋友交谈,相对欣悦,毫无倦意。

其次,他的作品作为雕塑艺术实验,为我们开启了天高地迥、鱼跃鸢飞的可能,他启发我们,当我们深入传统,饱览诸家之后,当我们面对材料,不妨忘记雕塑,回到童年的初心,回到造物的原点,回到艺术的源头,我手写我心,我手造我型,我手创我境,他一直倡导推广泛雕塑的理念,其目标,就是提醒我们不要执着于雕塑固定的理念,要将一切立体造型理解为雕塑,不必过多拘泥于材料、大小、风格、功能……这些陶艺作品,应该是他自觉示范实验的结果。

范先生给我们的启示还在于:人生没有边界,个性不会重复,艺术没有尽头。有许多的趣味、意境、语言、语法还等待我们去发掘和使用,这是时代带给我们的最大红利,也是生命带给我们的最大财富,面向更广阔的敞开,面向敞开的尝试,比任何形式的抱残守缺、故步自封都重要、都可贵。艺术的未完成性与人的未完成性合一同在,恰恰是我们的宿命,也是我们的自豪!

范先生的作品让我笑、让我感、让我思,让我奋发不已。因此,我深深感谢范先生!