从“艺术不是什么”出发——关于羊磴艺术合作社

2021-03-17王林

王林

艺术学院的人总是喜欢讲艺术是什么,作为肯定判断,它要的是确定,也就是划一个圈,要把什么圈进来,把什么圈出去。这是对艺术本质的认识,因为要讨论艺术,就得说艺术究竟是个什么东西。但问题恰恰在于:艺术不是给定的,也不是既成的,艺术更重要的价值在于它是发生学而非本质论的。所以,艺术并不是已经被知识固化的那个“什么”,德谟克里特说:世界是一团永恒的活火,它始终处在运动与变化之中。艺术亦复如此,有着不断的开放性和无限的可能性。

焦兴涛带领他的团队去贵州夜郎羊磴镇做艺术合作社,完全是偶然机遇。因为川美建新校区有不少枯木,交由雕塑系使用,故师生多有木雕作品。学生娄金家在羊磴,认识当地木匠且木材资源丰富,所以,焦兴涛说,“我们做的第一件事情就是成立了木工合作组”。成立之初最确定的认识,就是“不确定要做的是什么”,与此相反,则是“不做什么,一开始就很明白:首先不是采风写生,也不是到贫困山区体验生活,不是艺术慈善,也不是送文化下乡,当然,它更不是文化乡建”。显然,这种想法不无否定性思维,但焦兴涛所言的诸种“不是”,并非出于对抗,而是为了重新作出选择,以有别于学院、美協及江湖当代艺术的权力化、资本化与等级化。

这是一种艺术发生学的思路,并非不看重结果,而是更看重艺术发生的过程和语境,其结果则是自然而然自会产生的东西。

这里首先涉及的概念是“参与”——谁组织参与、谁来参与以及如何参与。不用说,焦兴涛本人是组织者,他之所以能够组织,是因为他作为四川美术学院副校长负责造型艺术学院包括雕塑系工作,有权作为羊磴艺术合作社计划的发动者。比如,他可以和最初的木工合作组六位木匠师傅达成双方认可的用工经济合同,这是羊磴艺术合作社开展工作的前提。但这种行政权力属于艺术服务性质,“与其说是集体交涉的工会模式,不如说是集体性自我调整的职业模式”(第144页),而“职业上的自我调整,除了职业利益之外,还是一个职业伦理学的问题,在艺术场域里,它也是一个文化实践的伦理学问题”。

接下来,便是如何参予,也就是参予者的自主性如何体现在艺术合作的相对自由之中。羊磴艺术实践的做法是具有现场性的临时协商。临时是随机的,不需要预设完备的整一性思路,“这样一来,它们的合法性就不是建立在话语互动所产生的知识普遍性上,而是立足于话语过程本身的被感知的普遍性上”,或者说,是建立在艺术感觉可以相互传递的感知共通性上。这样的话,艺术感知的自足性和自满感也会得到某种程度的调整与改变。何况,既然是协商,进而是协议,就会有合作双方的依赖性和各自对自主性的某种让步。因为只有这样,才能分享自主劳动,减少矛盾,共同提供对于社会的艺术服务。

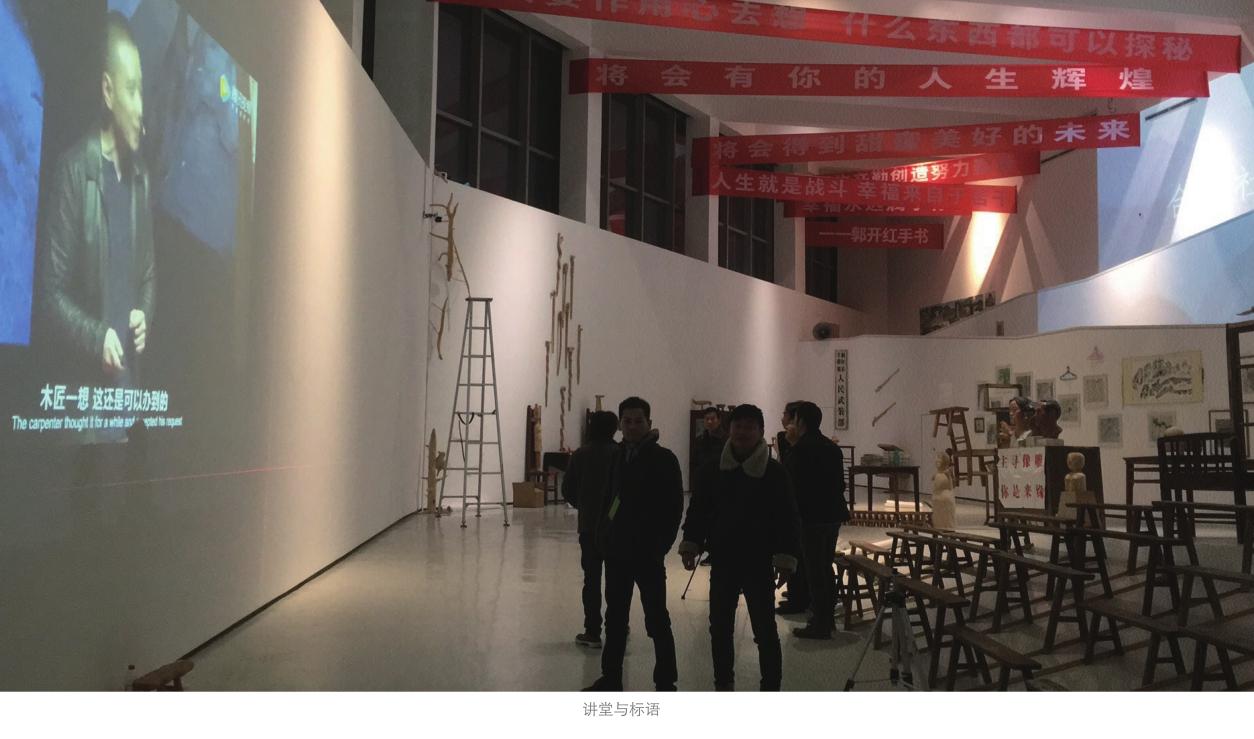

有一个例子特别明显:羊磴艺术合作社的积极分子、木工合作组的郭师傅,要在自己家里做雕塑展,需要在羊磴镇上进行宣传,焦兴涛说,“我一直有在镇上挂红色横幅的冲动”,而“横幅内容既不能违禁敏感,又要意味深长,很久以来一直在等待这样一个机缘和理由”。正好是瞌睡遇到枕头,见到郭师傅写的展览感言一拍即合。郭师傅这样写道:“世间三十二行,行行出状元,只要作用心去想,什么东西都可以探秘,勤练付出,明天将会有你的乐趣,将会有你的人生辉煌,将会得到甜蜜美好的未来”。焦兴涛认为这话“态度励志,用词主流,但是充满‘正能量的词语却有那么一点不同,我们已经很难用‘甜蜜来描述未来了,明天也从来不是意味着‘乐趣。仔细品味,意味很长”。于是“郭师傅的这段话就变成了五块红色的标语,飘荡在镇上嘈杂的街道上空”。焦兴涛评价说:“这就是羊磴,如果你愿意,它总会有各种空隙让艺术编织在生活之中”。

看来,其实所谓否定性也好、逆向性也好、异质性也好,并非全都是对抗,现代艺术二元对立的思维模式正在消融与消解,用雅克·朗西埃的话说,就是:“政治性用伦理性的形式进行重组”。

羊磴计划是公共场域关于艺术的对话实践活动,需要对话母语,这不成问题,羊磴的贵州话和重庆话没有交流障碍,重要的是要构成一种暂时的相互沟通的“集体感”,来处理不同地域、群体、阶层在城乡之间、学院和市井之间、艺术家和普通人之间的差异性。而克服文化差异甚或是文化偏见的前提,是充分理解对方的文化处境与文化诉求,以宽容的心态对每个参与者予以尊重,对于参于其间的主动者则应有更多的关注,为他们尽量发挥自主性创意提供机会。这些人指的是当地“文化人”:校长、老师、医生、村长、支书、镇长、书记、站长、道长、天师、算命先生、商店老板、当地画家、书法家、民间雕刻家等等。羊磴艺术计划的组织者就是这么做的:一方面艺术家作为自我主体,有自己行事的底线和原则,保持文化立场的独立性;另一方面则是在批判性博弈和抵抗性妥协中,婉拒那些由旧有体制及其意识形态惯性派生出来的权力意志。比如某书记要把羊蹬“风貌改造刷墙、房屋立面穿衣,屋顶加一个古风的盖”,打造成“黔北地区最大规模的涂鸦小镇”,而焦兴涛团队做的则是突出民俗的方案。后因书记下台,方案搁浅,团队人员心有不甘,想方设法,因地制宜,最后局部实施完成,结果是大家都很满意。

羊磴的地理文化语境是一个乡镇,民间社会仍然保留着民俗文化的神秘性、超验性以及贵州巫傩文化传统的祭奠仪式与纪念方式。这与乡村现代文化建设也有密切的关系,因为当代文化的多元化恰恰是培育公民社会个人发展的前提。今天的文化意识并不局限于理性思维(以数学、逻辑学等科学为核心),同样包含超验性的知识经验,包含着信仰世界、感觉世界与情感世界。在这方面,介入性艺术对社会公民的培养有不可取代的作用。对于那些过去视为确定不移的认知,我们应该进行检验与反省,比如启蒙主义以来崇尚的均质平等。从时间轴上看,并不是所有人与人的差别都是错误而必须加以否定。人文、资本和知识三者是相互博弈的关系,各自的权重性只有在社会结构中,保持适度的、趋真向善的平衡才是合理的。我们既然承认艺术活动中个人创造力的重要性,我们也就必须承认在知识领域通过教育与自我教育所出现的差别。这种差别既是犬齿交错的社会状态,又是模糊混搭的公共空间。均质平等的诉求既不鼓励个体主动性,也不助长个人创造力,显然是很有问题的。那种现代主义精英意识及其宏大叙事的所谓“正确”,在今天特别应该加以警惕。羊磴艺术合作社对普通和日常——普通人、普通事物和日常生活——的关注,不是形式化和表象性的,而是生活过程本身、生活事实和生活经验本身,其过程的在场性、事实的在地性与经验的肉身化,自然会通过记忆与移情,现场与历史,形成对心灵和习惯的重新建构。羊磴艺术合作社所做的工作正是从重塑个人开始。

我们经常说艺术反映生活,其实是艺术反应生活,这种反应是个人化的也是身体性的;同时是在反应中反省生活,反省之谓,可能改变生活,也可能覆盖生活,成为生活——新的生活的一部分。从这个意义上讲,艺术就是生活,不过是包含着个人创造力,有身体温度的生活。

焦兴涛说到他来到羊磴的原因,可以告诉我们究竟他想干什么:“真实的乡镇现实生活的各个切片和断面,总是绽放出匪夷所思的形状和结构,喷涌出热气腾腾的想象和故事。体制下的学院艺术,资本主义化的当代艺术在这样混浊流淌的生活面前,如同被冲刷到岸边的石子。终于到了这一天,现实的诡谲把艺术家的创造力远远甩在了后面。”而“我们要做的,就是毫无保留地拥抱这里发生的一切“。不是么?

注释:

本文注释引自[美]佐亚.科库尔、梁硕恩编,王春辰、何积惠、李亮之等译,王春辰审校《1985年以来的当代艺术理论》(增订版),上海人民美术出版社2018年8月第一版,第144—145页、第154页。其他引用则来自焦兴涛2020年文稿《羊磴艺术合作社:那一年》,特别在此说明。