英语内在格习得的语段伸缩及其参照—认知的序列离散性*

2021-03-17江西师范大学外国语学院柯于国

江西师范大学 外国语学院 柯于国

提 要: 本文通过汉译英内在格句翻译测试探究了内在格习得进程中的语段伸缩与参照—认知的序列离散样态。结果显示: 四类内在格句的习得难度影响到语段的局部性伸展长度、收窄长度以及语段接口重装形态;三个组别在参照点与认知标的上表征为铰链型序列组合(弱震颤离散化)、黏着型序列组合(强震颤离散化)以及松散型序列组合(超强震颤离散化)。语段伸缩性有助于内在格句的语段序列重装,降低英语内在格习得难度以及优化语段槽位布局。

1. 引言

(1) a. [RP+’s+CT(1)为了后续方便研究分析,姑且把RP+’s+CT,CT +of +RP,CT +of +RP’s和RP+’s+NP/v-ing统一归类为Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ四类IC句,下同。: Mary’s uncle]-<*CT+’s+RP: Uncle’s Mary >

b. [CT +of +RP: the name of the dog]-<*CT+of+RP’s: the name of the dog’s >

c. [CT +of +RP’s: a bicycle of Mary’s]-<*RP+of +CT’s: Mary of a bicycle’s >

d. [RP+’s+NP/v-ing]-

d1: As she was late for class,Mary’s maths teacherwas very angry.

d2:Mary was late for class,(which madeher maths teachervery angry).

d3: (Mary’s)being late for classmade her maths teacher very angry.

同样,内在格表述不同,所呈现的认知距离也存在差异。小句论元(OP小句)中的槽位阐释进一步揭示了RP 与CT之间的竞争关联与布局差异。如例(2a)明确呈现“他姐姐至少有一位同事”;例(2b)中隐含“他姐姐有两位同事”;例(2c)表征为“与他姐姐有工作关系的人”;例(2d)展现为“他姐姐唯一的同事或刚谈及的那位同事”。故相同的RP与CT的不同组装序列呈现出不同的认知距离(CD,下同)和语段伸缩长度。Chomsky(1972)在讨论内在格切换时引入语段序列,重点考察了内在格形成过程中的语段伸缩。

(1) a. one of his sister’s colleagues-

c. a colleague of his sister-

SET认为,句子组装是两个或两个以上语段通过弹性伸缩效应重组句子的过程。二语习得中,内在格句生成过程中最困难之处不是句式复杂度,而是依据RP与CT的认知离散度,观测多个语段θ-特征的一致性,并确定多个语段伸缩度的平衡点(Grano & Davis, 2018)。有效习得内在格存在两种重要通道: 其一,需习得[RP,CT]认知集的语段表征及其参照—认知的序列离散,即RP与CT的认知离散度及其离散的次范畴特征与外置制约条件;其二,需习得语段核(RP)与语段周(CT)的认知距离及其离散样态。这两种重要渠道解决了IC句习得过程中的关键问题——RP与CT的认知关联。本研究拟重点对RP与CT的语段伸缩表征、认知序列组合以及其离散样态展开量化测算。

2. 研究背景

内在格一直是认知语法畛域研究的热点问题,其普遍被用来检视概念框限与语义关联(Boneh& Nash, 2017)。对IC句的习得研究主要围绕其语义功能、语段槽位、语法表征、逆向运行机制等展开(Saunders & Frazier, 2017)。然而,无论是验证内在格的逆向运行机制还是语法表征,关注的焦点均是学习者对IC中RP与CT的语义制约条件,而对IC句中的语段伸缩性与参照—认知的序列离散性涉及较少,这将无法测算学习者在IC句习得进程中的语段序列组合及其认知识解力。Eggleston(2011)等人发现学习者不仅借助参照框限识解RP与CT的交替竞争,且在中心语投射构型中发掘其运行轨迹,但并未阐释RP与CT范畴结构的不可兼容性与交替切换性,缺乏对内在格实际语言产出过程的认知阐释与量化验证。

上述关于IC句的研究均围绕语义功能的视角展开,尚未在FORS理论框限下考察RP与CT的参照—认知的认知距离。依据Coon(2017)的解释,内在格与定语形容词均具有偏正算子与语义共指特征,按预设触发和非预设触发(即附加语)[+/-argument]的语义功能区分,二者在RP与CT中均具有的某种关联度。但是,影响内在格构式的内在动力不囿于隐性参与者的语用意念及其认知心理距离,而现有相关研究中对RP与CT的语段伸缩性关注不够。

与IC句的语义研究相比,RP与CT的认知量化研究鲜有涉及,而且鲜有从序列离散性视阈展开讨论。从国内外所掌握的相关文献来看,早期有研究者采用IC句考略CT的语段标注功能与移位条件,而内在格的合理性取决于RP和CT语义结构的投射及两者范畴间的双向关联(Sorace & Filiaci, 2006)。后来有的考察RP与CT的语段黏着性(Biber, 2011),有的考察内在格的回指距离,如王世龙(2016)运用Langacker的参照点—辖域理论和Ariel的可及性理论,比较IC句中RP和CT的认知异同;王永红(2017)依据RP和CT的认知凸显程度判断内在格可接受性,这有失偏颇。另外,其他研究还结合语段长度、语段穿透性范畴(PIC)等理论对内在格限制现象进行连续性追踪。总体来看,此类研究均不够深入或缺乏定量观测。

综上所述,有关IC句的研究主要围绕IC的认知语法功能、RP与CT的认知距离以及内在格的语类特征展开剖析,尚未发现相关研究关注IC句中RP与CT的语段伸缩状况以及二者的序列离散性对内在格构建质量的影响。如何构造合理有效的IC句?语段伸缩度对IC句生成质量有何影响?不同学习者在IC句语段构造中的序列组合及其离散化有何特征?这些问题对IC句中语段生成过程中极其重要。鉴于此,本研究从语段伸缩和序列离散性两个界面探究IC句中RP与CT的语段伸缩表征和其认知序列离散样态,具体研究问题如下:

1) 在IC句中RP与CT在FORS框限下认知识解力如何?

2) RP与CT的习得难度是否受到IC句中语段伸缩度的影响?

3) 三个组别在RP与CT的序列离散性与槽位分布有何表征?

3. 研究设计

1) 受试

本研究有效受试均遴选自国内中部某普通本科院校的224名大二学生,来自艺术、财管、自动化、英语4个不同专业背景,共收回完整有效卷197份。所有受试均参加由美国佐治亚州立大学研发的英语水平分级测试(EGT),并按EGT成绩分为低分组、中间组和高分组,其中低分组65人,EGT平均得分10.37(4—14)(2)括号内数值表示该组分数波动范畴,测试总评分为30分,下同。;中间组66人,EGT平均得分19.52(15—22);高级组66人,EGT平均得分25.18(23—28)。描述性统计结果显示,三个组别EGT平均得分具有显著区分度(F=196.256,p<.001),这充分表明三个组别能有效反映不同英语水平。

2) 测量工具

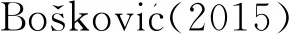

本研究采用汉译英单句翻译,共遴选了四类IC句的参与样例(3)本文所指“样例”在心理语言学中指每个单独呈现的实例(Murphy, 2002: 58-60),这主要指某一语段范畴在语言使用中的具体实例(individual instances),如所有受试IC句测试产出的具体呈现(occurrences) (Levshina, 2016)。测评(见表1),每类10句,共40句,每句1分,满分40分。所有单句经计算机程序随机排列,且规避同一类型测试句呈现于毗邻区域。另外,为规避专有名词给受试带来不必要的翻译障碍,所有专有名词均直接标注为英语,力争使测试效度最大化。

表1. IC句类别、示例及译文样本

3) 数据采撷与处理

本实验全程共分四个阶段。EGT考试和翻译测试均安排在语音室在线进行。所有受试在30分钟内完成所有翻译测试。根据SET的述论,语段序列不仅是对句法表征的排序组合,同时也是对内在格槽位设置的习得进程。故我们在数据处理时依据学生译文中内在格的使用情况展开统计剖析。语段的伸缩样态是否为有效重组,主要取决于译文中 IC句中语段正确性(正确计1分)以及内在格类型选用恰当性(正确1分)。时态和IC句中其他语段并非本研究关注的焦点,故暂予以忽略。此外,本实验将所有受试的四类IV句测评的多维数据展开降维处理,依据四类IC句所赋码的40个参项的共现确认参项表征的最佳拟合平面,挖掘RP-CT的范畴架构,即语段核、语段周或子范畴的认知距离萃聚与槽位共构。

4. 研究结果

1) IC句中RP与CT在FORS框限下的认知识解及习得难度对比

剖析RP与CT的认知距离有助于进一步探究IC句中语段的伸缩性。表2展现了四类IC句中三个组别受试的认知力、平均得分以及标准差。表2显示,四类IC句中,以平均认知力为视角,高分组对四类IC句的平均认知力层级分别表征为“很高、高、较高和低”。中间组的平均认知力层级为“高、高、中和低”,而低分组的平均认知力层级为“高、中、中和低”。不难看出,三个组别对四类IC句的认知识解有所差异,具体表现为高分组整体最强,中间组次之,低分组最弱。此外,三个组别对Ⅰ类IC句的认知识解力最强,而对Ⅳ类IC句认知识解力最弱。同时,从三个组别的平均得分来看,整体上高分组占有一定优势,而低分组明显处于劣势。三个组别对Ⅳ类IC句平均得分最低,可能此类IC句在课堂教学中出现较少,尤其是Ⅳ类IC句,poss-ing结构不是NP或VP,也不是IP(inflection phrase)或CP(complementizer phrase),它是由功能语类D(determiner)投射而成的向心结构(endocentric construction)。DP中D的句法特征展现出D是可选择带有(+N,+V)以及[—TENSE]特征的结构,学生对此类IC句的理解出现困难。综上所述,第四类PC句结构中的v-ing结构实际上是带有(+N,+V)以及[-TENSE]特征的NomP结构,因而功能中心语D可将它作为补足语。而在IV句构建过程中,大多学生往往更容易忽略这一特征。

表2. IC句中RP与CT在FORS框限下的平均认知力、平均得分以及标准误

2) RP与CT的习得难度对IC句中语段伸缩度的影响

IC句中语段核具有相对的稳定性,语段周具有很强的伸缩性。同样,识解语段周进入典型语段范畴的呈现方式是明晰语段伸缩性的重要认知要素。表3清晰展现了四类IC句中三个组别的语段伸展长度、语段收窄长度以及语段伸缩比例。从语段伸展长度看,三个组别在四类IC句中呈现一定特征,整体而言,高分组的语段平均伸展最长(7.23,4.42,5.36,4.09),低分组则最短(3.26,3.40,4.28,1.65),这说明高分组在语段伸展层面具有更广泛的认知域。从语段收窄长度看,低分组语段平均收窄程度更为明显(2.35,4.23,2.31,3.21),高分组更高(2.34,1.35,2.13,3.24),这进一步显示低分组语段选择上受到认知能力与语言能力的双重抑制。最后,从语段伸缩比例可看出,高分组最高(3.089/1,3.274/1,2.516/1,1.262/1),而低分组更低(1.387/1,0.834/1,1.853/1,0.514/1),这充分显示,不同语言水平对IC句中语段伸缩性产生影响。另外,从四类IC句的伸缩性呈现可以看出,Ⅳ类IC句语段伸缩比例最短,而Ⅰ类IC句语段申伸缩比例更长,受试对RP与CT习得程度及其难度直接影响到IC句中语段伸缩性,最终对语段序列重装与句式架构轮廓勾画产生持续的抑制。

表3. IC句中语段伸展长度、语段收窄长度以及语段伸缩比例

3) RP与CT的序列离散性及语段移位表征对比

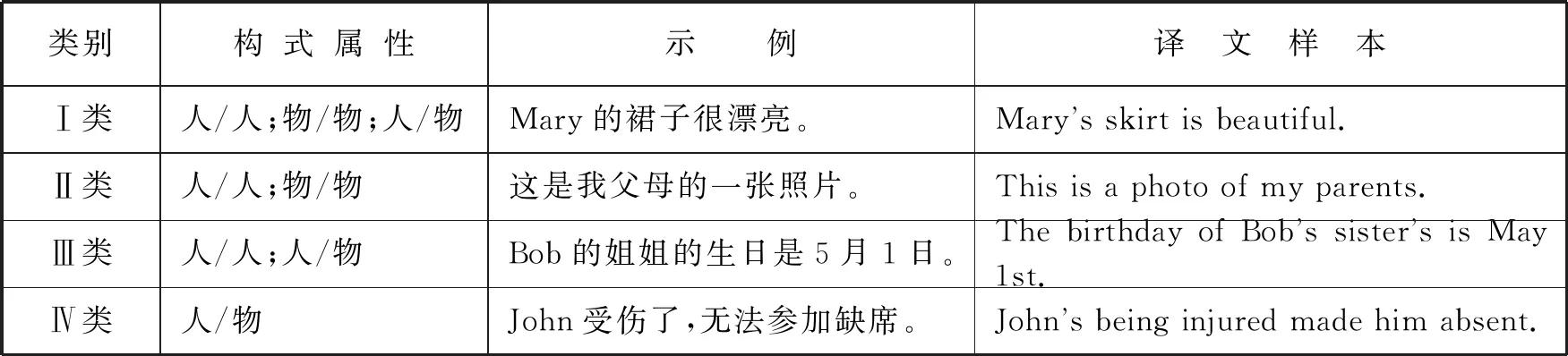

图1. 三个组别在四类IC句中RP与CT的序列组合及其离散性

如前文所述,不同语言水平对IC句中语段伸缩性形成重要制约。从图1可看出三个组别在RP与CT的序列组合方式并呈现出一定离散性。笔者发现,高分组受试对四类IC句的序列组合基本相同,且整体震动波幅较少,标准偏差主要集聚在4.00—4.37之间,Ⅳ类IC句的震颤性最弱,具有弱离散性;Ⅲ类IC句序列的震颤性最强,具有强离散性。中间组对四类IC句的序列组合有一定差异,且整体震动波幅最小,标准误集中于5.42—6.00,Ⅱ类IC句的震颤性最弱,表征为弱离散性;Ⅳ类IC句序列的震颤性最强,具有强离散性。然而,低分组对四类IC句的序列组合呈现出较大差异,且整体震动波幅最大,标准误集中于3.82—4.00,Ⅲ类IC句的震颤性最弱,呈弱离散性;Ⅱ类IC句序列的震颤性最强,具有强离散性。基本上高分组、中间组与低分组在RP与CT上表征为铰链型序列组合(弱震颤离散化)、黏着型序列组合(强震颤离散化)以及松散型序列组合(超强震颤离散化)。这充分说明不同语言水平对四类IC句的认知识解力产生不同影响。对RP与CT的序列组合及其离散性进行考察有助于进一步挖掘不同语言水平者在IC句中的认知习得难度过程,以便进一步优化语言测评效度。

为进一步验视四类IC句中RP 与CT的序列离散性,我们从所有受试的测试句中萃取是“RP”或“CT”范畴的具体样例,基于这些样例的参项特征,笔者重点考察具体样例间的序列离散性。表4呈现了IC句中语段在Spec槽位、Spec-vP槽位、Spec-TopicP槽位和Spec-CP槽位的移位数量。不难看出,四类IC句中,三个组别的语段移位多集中于Spec槽位(22,35,37)和Spec-TopicP槽位(61,45,44);在Spec-vP槽位的语段移位最少,从语法功能角度可能是因为这个槽位不适宜于语段定位;在Spec-CP槽位相对较少,主要由于Spec-CP槽位具有一定的隐蔽性,对于IC句的语段移位起到一定的掩蔽作用。具体如表4所示。

表4. IC句中三个组别语段移位在不同槽位的分布

5. 讨论

1) FORS框限下对IC句的认知识解及习得难度

表2清晰展现了不同语言水平学习者对四类IC句中RP与CT的认知识解力差异。认知识解力差异的来源主要聚焦于隐性参与者对FORS的阐释偏差以及IC句类型的习得难度。依据SET理论描述,Ⅰ类IC句架构始于RP的认知识解隐含了隐性参与者与CT较近的认知距离;对Ⅱ类IC句的认知却并未直接从RP空间域开启运行机制,而是始于CT空间域,RP只是作为CT的补足语呈现,也拉开了隐性参与者与CT的认知距离(Tomlinson, 2018),这对于中国英语学习者而言无疑增添了习得难度。在激活四类IC句构式的CT时,在隐性参与者的认知起点与CT空间域投射了相当的认知距离,补足语的呈现使隐性参与者的认知起点与RP相一致,故演变为从隐性参与者到CT的距离投射。可见,RP范畴与CT范畴间的认知联结在IC句构造中呈现双峰型功能。当然,我们不能只限于IC句语言自身系统,还需要考察IC句的规范场、RP 与CT之间弱相互作用的不对称性等其他畛域,这样可以更加精准阐释四类IC句习得过程中出现的诸多特殊表象(钟书能,2012)。

表2进一步表明,三个组别对第四类IC句的认知力整体偏难。如,“Mary’s laughing at her classmates made her maths teacher very angry.”的语段生成过程应为: 动词laugh at与DP(her classmates)合并构成(v’ laugh at her classmates),然后V’与V的指示语Mary合并构成中心词laugh at的最大投射[VP Mary laugh at her classmates]。动词laugh at的移位是由于-ing的强词缀特征而引起的,而指示语Mary的移位是为了通过格的核查而得以呈现。因此,上述第四类IC句结构为DP结构之一,对中国英语学习者而言最难习得。

2) IC句的习得难度对语段伸展长度、收窄长度及语段伸缩比例

表3显示了IC句中PR与CT的语段伸缩性以及语段伸展长度、语段收窄长度及语段伸缩比例,并进一步探究基于语段伸缩模型的伸展与收窄以及语段局部性制约。在局部语段伸缩完成时,语段序列组合和语段移位的最小搜索(MS)有助于IC句的习得效度(Chomsky, 2013)。Krashen(1977)在对英语23个词素(morpheme)的习得次序研究中发现,英语内在格相对较晚时间习得与掌握,它根据内在格构式中的[VdefP ]权重体系(weight)划分“语义等级”,且进一步确认四类IC句的选择取舍。严格说来,[VdefP]语义表征的参与,对语段的伸缩程度起着重要作用。但是在IC句中[TdefP]的权重迥异不同。“与RP趋近”原则在内在格构式中呈现的是[VdefP]的权重布局。习得过程中四类IC句的选择取舍是一个认知连续统(continuum),越具有[VdefP]权重,也就越具有[VdefP]特征,其和“与RP趋近”原则的一致性就越高。故在IC句习得过程中,需通过其内在构式的[VdefP]的权重布局考察IC句RP与CT的表征范畴,进而剖析其语段的伸缩长度及其比例。

3) RP与CT的序列组合及其离散化

从图1可以看出,RP与CT的序列组合存在局部冲突及其序列离散样态。实际上,局部冲突在语段信息的认知性视阈下经常存在。譬如,在RP-CT架构理论中,我们通常认为RP具有强调、突出的主体作用。“RP首端突出”体现在Ⅰ类IC句上,而“CT末端中心”则体现在Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类IC句上。RP首端突出使得置于RP的槽位具有局部的、瞬间性的突出,而CT末端突出则为一般性的原则,这在一定程度上影响了RP与CT的序列组合程度。

同时,IC句中RP与CT根据认知语义规则出现语段序列移位的趋向。基本上,在IC句中,语段序列移位是CT提升移位至一个凸显槽位(PR)(4)此处CT的提升凸显主要指在树型图上呈现为从低层向高层移动,在线形结构中体现为从右向左移动。这种移位轨迹管约了RP与IC的序列离散化过程。。依据“管约理论”(BT)的阐释,语段槽位的移动(CT)在原来槽位留下的语迹受到该移动成分 (即“序列离散化”)的语义抑制(钟书能、黄瑞芳 2017),而只有位于高层或左端的槽位才能约束位于低层或右端的槽位。从语段序列处理的视角来看,移动成分(CT)向左运行,序列离散化则先出现,处于显要槽位利于语段序列的实时处理: 如果语迹先出现,便会呈现语段序列真空,阻遏语段序列移位及其离散化进程。语段序列组合是受语法体系和表达意念共同支配,个别语段组合中各种规则的呈现会更加复杂(如,Ⅳ类IC句)。在对IC句的剖析进程中,突出语段伸缩的共性及其序列组合方式,最大程度地探究影响序列离散化的主要因素,有助于IC句的多维习得。

6. 结语

本文基于四类IC句翻译测试探究了在内在格习得中的语段伸缩特征和参照—认知的序列离散性。IC句中RP与CT在FORS框限下存在认知距离;不同语言水平者对IC句中语段的伸缩性产生直接影响;三个组别在RP与CT的序列离散性和槽位布局上存在显著特征,并受语段移位的影响。研究结果表明,SET促进了IC句的语段序列重装。

本研究相关结论对中国英语课堂教学具有一定的借鉴意义: 首先,在IC句教学中,教师应将主要精力花在IC语段的伸缩性及其RP与CT的认知距离上。其次,学生对IC句的习得错误主要聚焦于IC句的序列组合方式及其离散化的槽位调度。譬如,教师可在前期测评学生IC句中的语段序列组合能力与语段排列移位的合理性,再通过学生测评后的离散化样态展开有效槽位调度。这不仅成为教师研究学生IC句习得进程的新型分析工具,也可进一步提升学生的句式组装系统和语段优化配置。