瓜州榆林窟第4窟文殊与弥勒对坐图像考释

2021-03-16杨艳丽

□杨艳丽

瓜州榆林窟第4 窟坐东朝西,东壁中央为一铺曼荼罗,在其北侧为世尊降魔成道图,南侧绘释尊灵鹫山演说般若,西壁门南、北分别绘普贤变与文殊变,南壁东起分别绘般若佛母①、曼荼罗、释迦说法图各一铺,北壁东起分别绘二菩萨对坐,曼荼罗、绿度母各一铺[1]205。目前学界对榆林窟第4窟的断代问题有两种观点。在敦煌研究院编《敦煌石窟内容总录》中被断代为元代洞窟,后经清重修[1]205。近年有学者对此提出质疑,贾维维认为榆林窟第4窟不论是从题材还是图像来源方面来看,都表现出与西夏造像一致的倾向[2]54;岳健则根据三珠火焰纹在榆林窟第4窟中的出现,将其断代为西夏中期所营建的洞窟[3]235-242。笔者赞同将此窟断代为西夏时期洞窟的观点,其中位于北壁东铺的二菩萨造像是西夏时期首次出现的全新样式,是汉藏佛教美术相融合的典范,对于研究西夏佛教艺术具有重要意义。有鉴于此,笔者在此不揣冒昧,略作考释,以求教于方家。

一、榆林窟第4窟对坐菩萨像身份考证

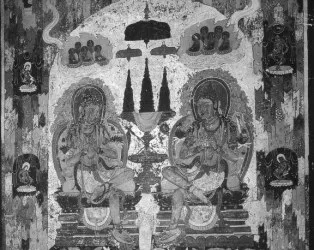

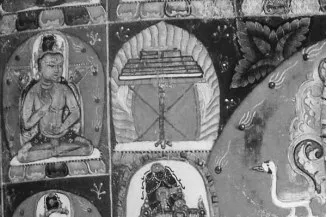

榆林窟第4窟北壁东侧绘制一铺对坐菩萨像(图1),两位菩萨均两手结说法印,束锥形发髻,两绺卷发垂于肩两侧,上半身饰耳珰、璎珞、环钏、花鬘,下身着短裙,半跏趺坐于须弥座上,一脚踩莲花。须弥座下方是莲池,有两身菩萨坐于莲花之上,在池水中生出一枝干,承接起三塔。三塔上各置有华盖,在塔基下方左侧置拂尘,右侧是一长柄供养具,在两侧山峦间各有三身舞伎,画面上空两侧各有五佛乘云而来。在画面背景中出现的几何形岩石是这一时期常见的藏式绘画母题。从绘画技法和色彩风格来看,仍然采用西夏传统的绘画技法和用色习惯,以线条勾勒造型、晕染表现形体;整体的色调以冷峻为主,一改藏传佛教美术中浓烈华丽的氛围。二菩萨与黑水城唐卡以及西夏佛经版画中出现的众多三折姿菩萨的艺术风格秉承一脉。该铺造像在敦煌研究院编《中国石窟·安西榆林窟》中定为《灵鹫山说法图》[4]187,认为描绘的是“灵鹫会”的内容。另在敦煌研究院编《中国石窟艺术·榆林窟》中将其定名为《释迦、多宝并坐图》[5]173,认为描绘的是“虚空会”的内容,而两位菩萨则是菩萨装的佛。学界最早关注到二菩萨对坐图像的是谢继胜先生,在研究居庸关过街塔问题时提到榆林窟第4 窟的二菩萨对坐图像,并最早提出榆林窟第4 窟中的二菩萨对坐图像是对藏传佛教美术中文殊与弥勒对坐图像的继承[6]54-56,谢先生最新观点认为榆林窟第 4 窟的对坐菩萨像是双文殊②。

图1:榆林窟第4窟北壁东铺二菩萨对坐像

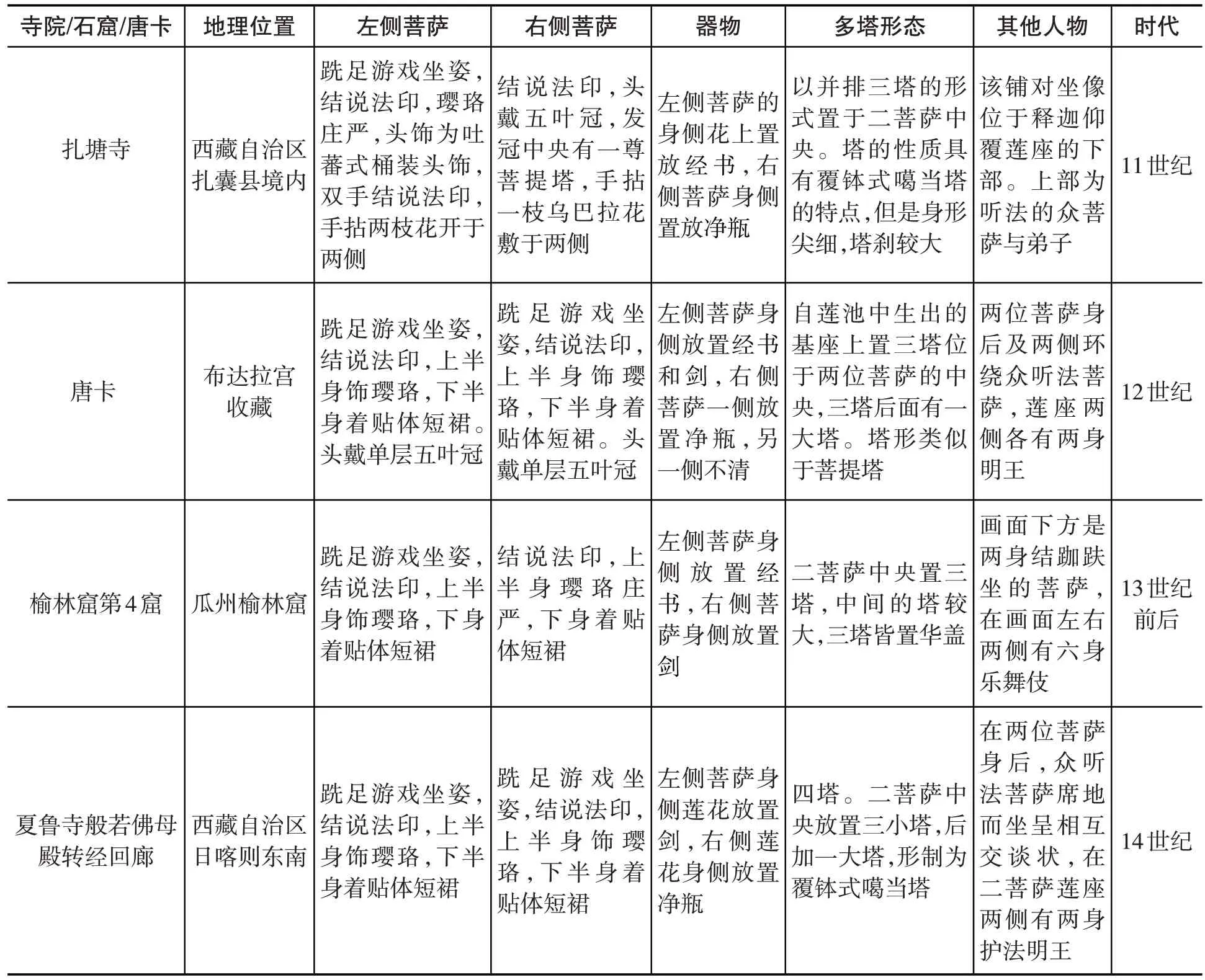

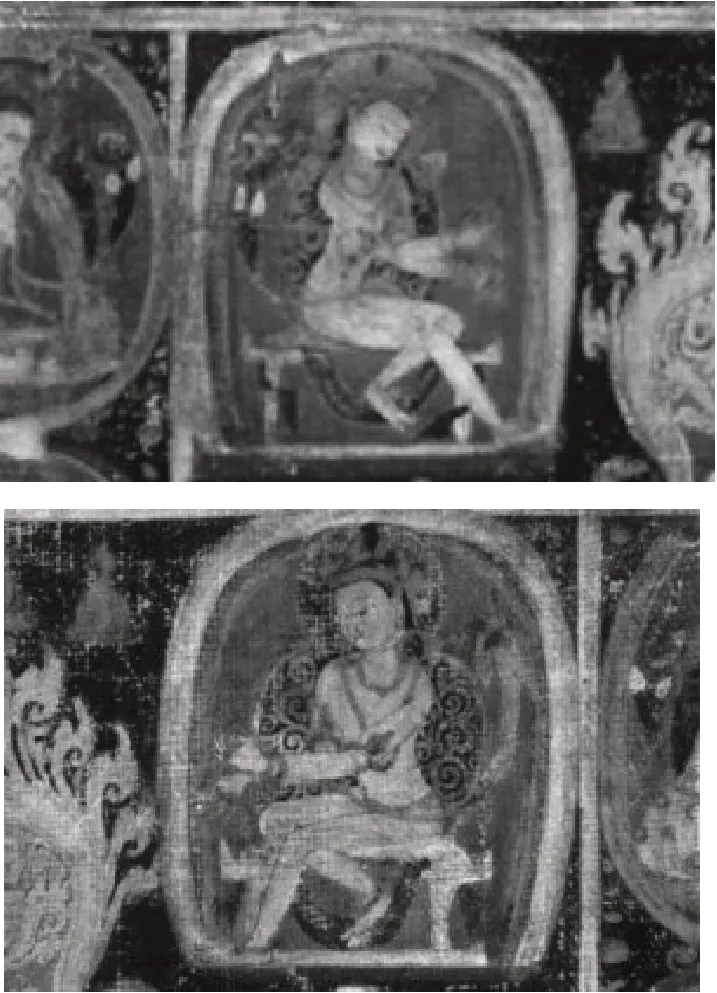

首先,将其定名为“灵鹫会”的说法有些欠妥,《法华经》中灵鹫会是以《序品》到《法师品》共十品为主要内容,是释迦在灵鹫山所说法门[7]323,在莫高窟所见法华经变中,多是以《序品》为画面的中心,正中为佛在灵鹫山说法,结跏趺坐,放眉间白毫相光,相光照射上方的东方万八千世界,在佛左右及下方绘文殊和普贤两位上首菩萨及众菩萨、声闻、天龙八部及其眷属、比丘、比丘尼等等[8]179。总之,灵鹫会描绘的是释迦灵鹫山说法的盛况,文殊和普贤作为上首菩萨往往出现于佛两侧。而榆林窟第4窟中的对坐像是以两位对坐菩萨作为主尊,且画面的构图方式与传统的灵鹫会中所重点描绘的释迦说法盛况的情节不符。而称其为“虚空会”似乎也不太准确,虚空会描绘的是《见宝塔品》的内容,以多宝塔内并坐二佛为中心,但是榆林窟第4 窟中的二菩萨身侧之法器的出现,已明确两位菩萨的身份与释迦、多宝二佛关联不大。实际上,除了在传统认知范围内将其定为灵鹫山说法或二佛并坐图外,该铺造像与藏区寺院壁画及唐卡作品中多次出现的文殊与弥勒对坐图相比似乎更加贴近画面内容和造像形式,现对西藏佛教壁画中的文殊与弥勒对坐的画面作一简要梳理(表1)。榆林窟第4 窟对坐菩萨像与西藏佛教美术中出现的对坐形式的菩萨在画面元素上表现出一致性,其与11世纪前后的扎塘寺佛殿壁画里的文殊与弥勒对坐图的造像样式十分相似,不同之处仅在于绘画风格和菩萨的法器上(图2)。扎塘寺创建于1081 年,根据何周德先生研究,扎塘寺佛殿壁画中南、北、西三面壁画为11 世纪末期的作品[9]75-78。张亚莎亦认为扎塘寺壁画是11 世纪卫藏地区珍贵的壁画遗存[10]44-46。在 11—13 世纪即西夏中晚期时段里,尤其是仁孝(1124—1193)在位期间,西夏佛教空前繁荣,大力发展藏传佛教[11]534-539。根据藏文文献《贤者喜宴》的记载,藏传佛教噶玛噶举派初祖法王都松钦巴(1110—1193)应仁孝之邀,派其弟子格西藏索哇入西夏传教并被仁孝尊为上师,在西夏传教并组织大规模的译经[12]45。可见这一时期西夏与西藏之间的交往极为密切,藏传佛教得到统治阶级的崇奉,因此流行于卫藏地区的佛教造像艺术传播至西夏并绘制于窟内是可以理解的。

图2:扎塘寺佛殿壁画文殊与弥勒对坐像

关于文殊与弥勒两位大菩萨的说法,见于《妙法莲华经》卷第一《序品》:

如是我闻:一时佛住王舍城耆阇崛山中,与大比丘众万二千人俱……为诸菩萨说大乘经,名无量义,教菩萨法,佛所护念。佛说此经已,结跏趺坐,入于无量义处三昧,身心不动……尔时佛放眉间白毫相光,照东方万八千世界,靡不周遍,下至阿鼻地狱,上至阿迦尼吒天……尔时弥勒菩萨作是念,今者世尊现神变相,以何因缘而有此瑞?今佛世尊入于三昧,是不可思议现稀有事,当以问谁……尔时弥勒菩萨欲自决疑,又观四众比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷及诸天龙、鬼神等众会之心。而问文殊师利言,以何因缘,而有此瑞神通之相,放大光明,照于东方万八千土,悉见彼佛国界庄严?于是弥勒菩萨欲重宣此义,以偈问曰……尔时文殊师利语弥勒菩萨摩诃萨及诸大士、善男子等:如我惟忖,今佛世尊欲说大法,雨大法雨,吹大法螺,击大法鼓,演大法义。诸善男子!我于过去诸佛,曾见此瑞,放斯光已,即说大法。是故当知,今佛现光,亦复如是,欲令众生,咸得闻知一切世间难信之法,故现斯瑞。[13]1

如经文所记载,在佛入三昧、现种种神变相时,弥勒请问文殊以何因缘现此瑞,而后有文殊决疑,并讲演《法华经》的缘起。由此可见正是弥勒请问、文殊决疑开启了《法华经》的篇章。另外,藏传佛教美术中文殊与弥勒对坐像均是以剑或经书与净瓶来搭配出现,而榆林窟第4 窟则是以经书和剑作为两位菩萨的法器。“一般认知藏传佛教各类神祇,除了不同的造型、姿态、手印、装饰当中分别认知其身份之外,更重要的认知方法便是他们所持标志性的法器。”[14]110藏传佛教八大菩萨在其所持莲花上均放置特殊的标识器物,其中文殊放置经书和剑,弥勒为法轮和净瓶③。榆林窟第4 窟菩萨身侧的器物分别是经书和剑,笔者推测这是西夏画师对原粉本的一种改造,在藏传寺院中所绘制的文殊与弥勒对坐的题材框架内,将原本应置放弥勒净瓶的位置改为放置文殊的法器。至于更改法器之原因,将在后文提到,此不赘述。

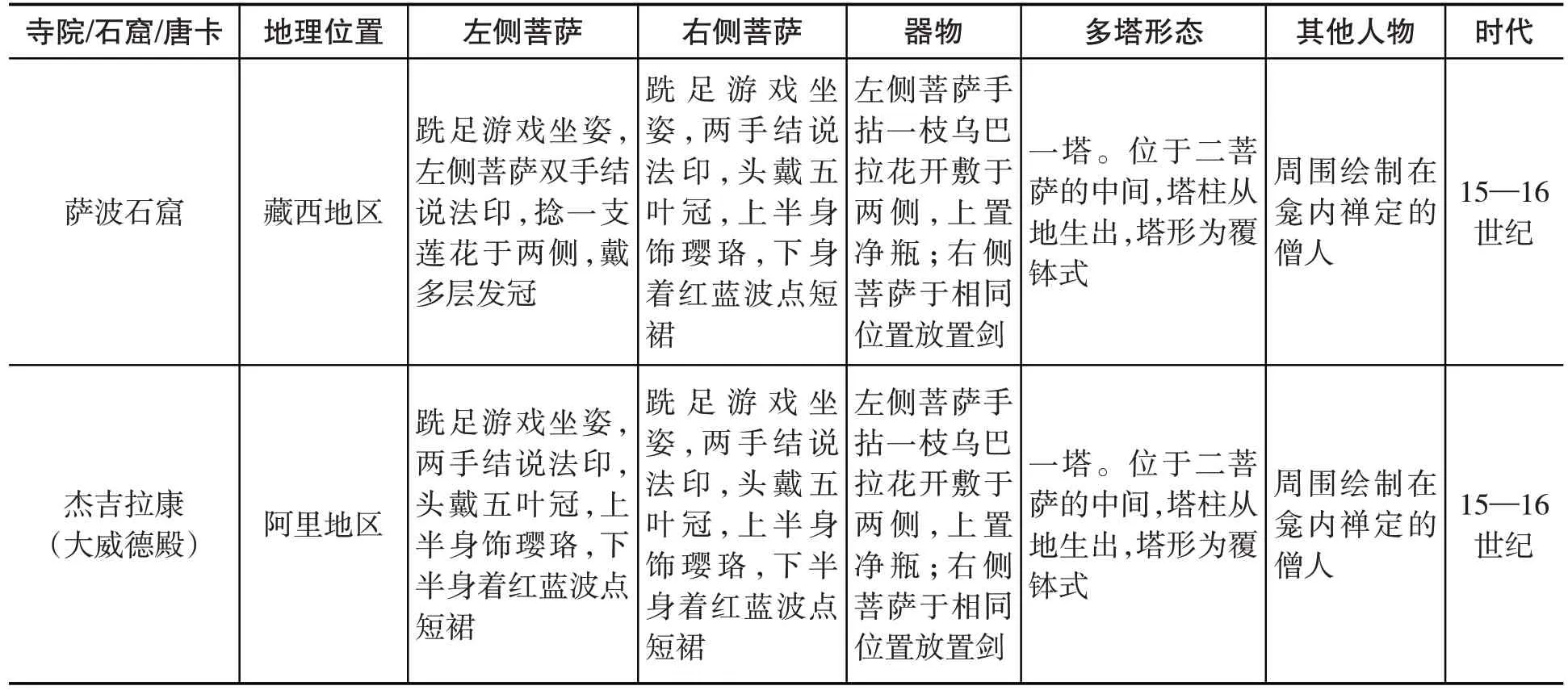

表1 11—13世纪藏传佛教美术中的文殊与弥勒对坐造像一览表

续表

二、榆林窟第4窟文殊与弥勒对坐图像元素

该铺造像在西夏时期属于全新造像样式,但画面组合元素却可在西夏不同艺术品类中找到,根据前文所列出的二菩萨对坐图像一览表,现将榆林窟第4窟对坐菩萨像中的画面元素主要分为对坐、三塔、拂尘等供养器与西夏唐卡、版画中出现的类似元素进行比对。

(一)二菩萨对坐形式

在刊印于西夏仁孝时期的《佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第一》(俄藏Инв.No.235)的卷首扉画中也出现了对坐菩萨像(图3),从版画人物形象来看,具有浓厚的藏式波罗风格,也有可能来源于藏传佛教美术。画面分为三层,下层中央双拂尘上放置三塔供养,为首的二菩萨对坐于莲花座上,双手结说法印,身后围绕众听法菩萨。《佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经》(后文简称为《三法藏》)是般若部中的重要典籍,宋法护译,共计三十二品,主要阐述“诸法皆空、幻化不实之理”[15]197。在俄藏黑水城文献中发现有许多该经残卷,其中《三法藏》卷十六的残卷有经前题款,译文为“天力治大孝智净广宣邪去忠入永平皇帝嵬名御校”[16]49。学界普遍认为,此为仁孝皇帝尊号之一[17]9,而在俄藏黑水城西夏文献中,没有题记的该经残卷就有74 件之多,可见在西夏时期《三法藏》曾广为流布。

《三法藏》的版画上层部分,正中为佛陀持转法轮印,两侧为合掌听法的菩萨与弟子。根据两侧听法众的西夏文榜题与经典内容的对照发现,他们的身份正是讲演《三法藏》的法会中出现的须菩提、舍利子及众演说菩萨等,由此正是对世尊“第二转此甚深般若波罗蜜多法轮”[18]619场景的绘制。中层的中央为饰有经幡的佛塔,两侧各为五身菩萨。下层中央以双拂尘上放置三塔,两侧对坐菩萨结说法印,呈跣足游戏坐姿。两位对坐菩萨身后有众听法菩萨环绕。关于两位菩萨的身份,对应经典中有《常啼菩萨品》和《法上菩萨品》,《三法藏》的最后两卷常啼菩萨卖身欲供养法上菩萨,“往彼瞻礼亲近供养听受般若波罗蜜多”[18]670,版画中的两位对坐菩萨有可能是经典中上述两位得般若智慧的菩萨。这幅版画的出现一方面说明西夏境内至少在仁宗仁孝时期二菩萨对坐样式已经出现,并随着大量刊印佛经的形式在西夏广为流布,因此在榆林窟第4窟中绘制二菩萨对坐时,西夏已经一定程度接受了这种佛教造像样式。

图3:俄藏Инв.No.235《佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第一》

(二)三塔与双拂尘

另外与对坐菩萨同时出现的重要元素是三塔与双拂尘,在西夏黑水城唐卡中也作为画面中的一部分出现,如在黑水城药师佛唐卡中,在药师佛的背光两侧(图4)以双拂尘供养三塔;在黑水城唐卡中也出现了拂尘之上置放供奉经策的样式(图5)。可见这种以双拂尘供奉经策或三塔作为新的图样在西夏时期十分流行。在画面的另一侧往往搭配出现一噶当觉顿式佛塔,在黑水城出土西夏版画《现在贤劫千佛名经》中主尊背龛两侧上方同样出现此类元素。由此可知,以双拂尘供奉经策或三塔这种图像元素在西夏时期广泛流行于各类佛教艺术作品中。但是在榆林窟第4窟中将双拂尘改变为一拂尘加上另一供养具,目前笔者尚未找到类似供养具。

图4:黑水城药师佛唐卡X.2334局部图

图5:黑水城药师佛唐卡X.2332局部图

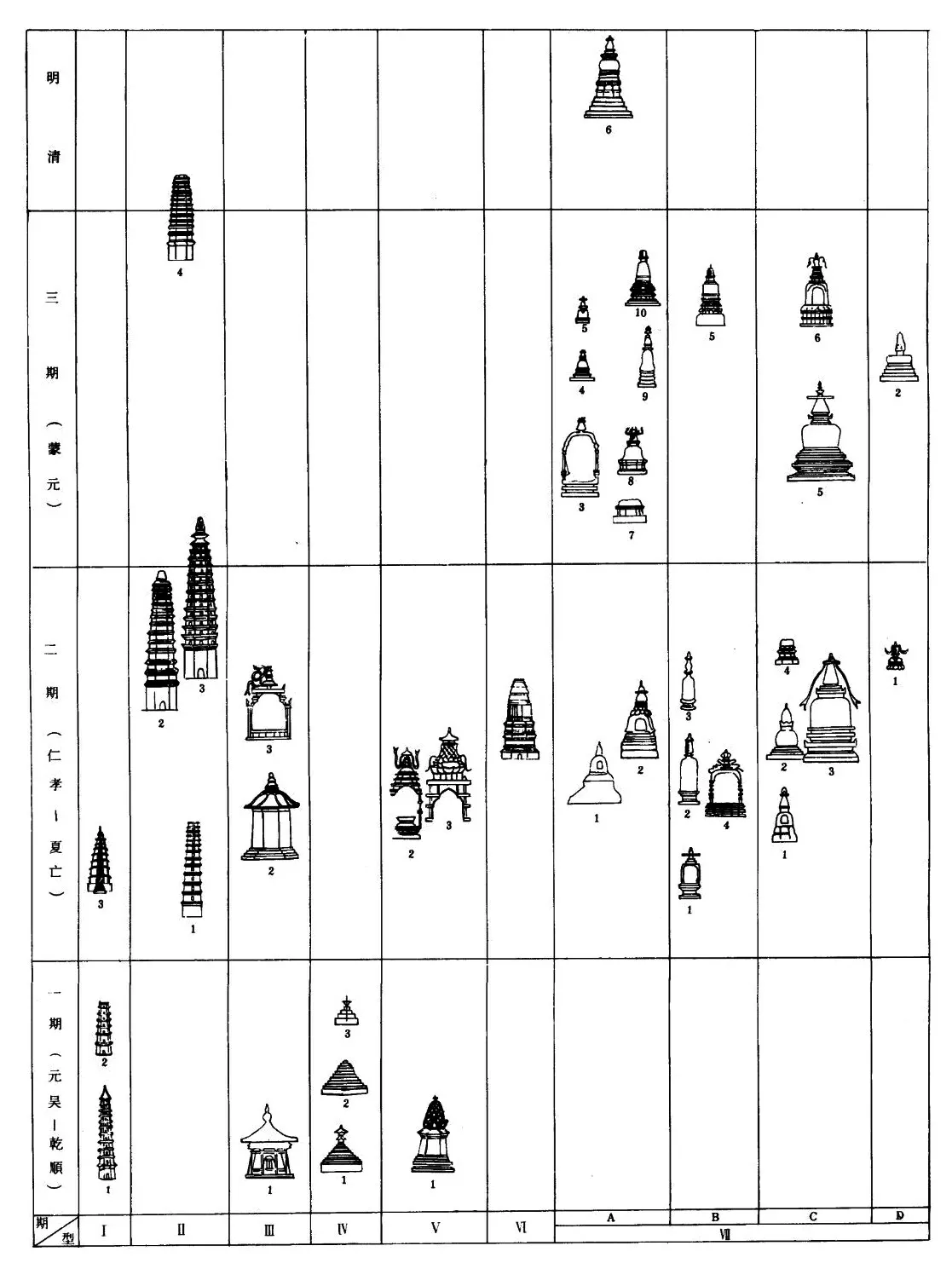

此铺对坐图像中三塔的形制与前文所提到的版画、黑水城唐卡以及藏区扎塘寺、夏鲁寺、萨波石窟中塔的形制不同。扎塘寺壁画中的三塔样式,形制十分特别,有着高而尖的相轮,塔瓶为覆钵式。夏鲁寺对坐像中为四塔,属红白相间的覆钵式塔,在塔身中间有一圈凸出的圈状的塔带,塔尖及塔刹部分饰金,但是它们均属于覆钵式塔的变体。榆林窟第4 窟的三塔显然与藏区的覆钵式塔形制不同。宿白先生将西夏佛塔归类为七型十式,并绘制了《西夏佛塔类型示意图》[19]1-15(图6),对西夏出现的不同形制的塔提出了时代分期的见解。笔者将榆林窟第4 窟中三塔的形制与宿白先生绘制的《西夏佛塔类型示意图》中的不同形制进行对比后,发现榆林窟第4 窟的三塔恰好属于宿白先生所分第二期八式,即在西夏仁孝时期流行的塔式。另外,在黑水城出土的西夏艺术品中也发现一座佛塔,该塔于塔身开龛,应当是用于盛放舍利的舍利塔。该塔的形制与榆林窟第4 窟文殊与弥勒对坐像中的三塔形制一致(图7)。这一同类西夏塔形在榆林窟第4 窟的发现,结合宿白先生对西夏佛塔时代分期的见解,说明榆林窟第4 窟的时代应当是西夏晚期即12世纪左右。

图6:西夏佛塔类型示意图

图7:黑水城出土西夏佛塔

三、榆林窟第4窟文殊与弥勒对坐造像思想试析

“正忆念《法华经》者,当念释迦牟尼佛于耆阇崛山与多宝佛在七宝塔共坐。”[20]300在汉传系统中对法华图像以《见宝塔品》为本的释迦、多宝二佛并坐作为《法华经》的标识性图像。并坐图像之所以成为《法华经》象征,除了其在艺术创造方面的极具辨识度之外,二佛并坐所阐发的法华义理才是该图像被信众广为认可的重要原因所在。首先,二佛并坐图与早期的禅观思想密切相关。在《思维略要法》中修法华三昧,最关键的即是对二佛并坐的观修,将其作为法华三昧的具体图像[20]300。张元林先生认为:“北朝时期‘二佛并坐像’的盛行,与北朝时期盛行的‘法华三昧’观密切相关。即观过去多宝佛与现在释迦佛共处宝塔以及三世十方分身诸佛以明白过去、现在、未来融通无碍之思想。”[21]89其次,二佛并坐像所阐发的“法身”观念是该图像所蕴含的重要思想。多宝佛于现在世中现身,本身代表了法身常住。竺道生在《法华经疏》中对二佛并坐的思想义理作了阐释,“所以分半座共坐者,表亡不必亡,存不必存。存亡之异,出自群品,岂圣然耶”[22]13,意思是过去多宝佛与现在释迦佛能于一时中现,这本身就超越出了生、灭、去、来,过去灭度之多宝佛实则不灭,故能在释迦说《法华经》时涌现,现在说法之释迦佛实则无生,因为其久远劫来即已成佛,由此体现法身常住之理。林伟总结,“二佛并坐借助过去佛与现在佛,存与亡的关系深刻阐释了法身的唯一性、永恒性和平等性”[23]141。总之,二佛并坐作为法身思想与禅观实修思想相结合的法华图像广泛流行于汉地。

此类二佛并坐像自北魏时期创造到中唐以后成为法华的标志性图像,自西秦北魏到中晚唐500 多年的时间更迭里,汉传系统一直在恪守传统的图样,未寻求图式创新,这与汉地在这一时期盛行的禅修观想有很大关系。然而在藏传佛教寺院扎塘寺中文殊与弥勒对坐图像,取代了二佛并坐,被绘制在释迦说法图中,为法华新图样之肇始[6]。选择文殊与弥勒对坐即《序品》中的情节,来取代以往在传统的法华经变中处于画面显要位置绘制的“虚空会”二佛并坐图的原因,一方面,从经典内容来看,世尊入于三昧,出现种种瑞相,而后有弥勒请问、文殊决疑开启法华经的篇章,因此作为《法华经》的缘起,将其作为法华图像的重要部分而绘制以彰显法华经义是可以理解的;另一方面,笔者以为与文殊和弥勒在藏传佛教美术中的特殊身份有关。根据牛达生先生介绍,“密教源于印度,在教理上以大乘佛教的中观派(因宣扬龙树的中道而得名)和瑜伽行派(因强调瑜伽的修行方法而得名)为其理论前提,在实践上以高度组织化了的咒术、礼仪、本尊信仰、崇拜为特征”[24]544,说明藏传密教形成的思想基础是瑜伽行(唯识)和中观,而瑜伽行的祖师正是弥勒菩萨,中观学说则以文殊为尊,一直到阿底峡大师则将两家学说兼融调和④。因此后弘早期以阿底峡入藏弘法所传之思想,其核心是将唯识和中观两者相融合而成,文殊与弥勒图像在藏区已经有了更深层次的象征意义,故在绘制法华经变过程中画师特意强调了《序品》中的弥勒请问、文殊决疑这一情节。而西夏晚期藏传佛教盛行,据藏文文献记载,西藏佛教噶玛噶举派初祖法王都松钦巴(1110—1193)派遣弟子格西藏索哇到西夏传法,被仁孝仁宗皇帝尊为上师[11]543。可见在西夏中后期,藏传佛教不仅在民间传播,而且藏传佛教教派已经得到了统治阶层的崇奉。那么,在藏传佛教极为盛行的仁宗仁孝时期,来自扎塘寺的法华新样式能够获得西夏信众的认可并被作为新的造像样式而绘制于窟内就不足为奇了,正是当时藏传佛教深入西夏的重要表现。

如前所论,法华信仰在藏区完成了对法华造像系统的创新,以《法华经·序品》内容里的弥勒请问、文殊答疑作为法华经变的突出内容,在11—13世纪西夏与藏区之间的密切交往过程中,这种全新的法华造像粉本传入了西夏,对于擅长吸收并融合各类全新造像题材的西夏人来说,带来的是西夏人对传统法华信仰的全新的解读形式。“《法华经》者,诸佛之秘藏,众经之实体也。”[25]62《妙法莲华经》在西夏时期广泛印施,俄藏黑水城文献中保存有诸多西夏所译经卷,其中俄藏5130是西夏文佛经《妙法莲华经》,佛经的序文中记载在恵宗秉常时期“御手亲译”《法华经》,并“传行国内,人人受持”[26]7。由此可知在西夏时期法华信仰广泛流行。自藏区传入的全新的法华系统的组合形式被西夏人所再次创造并绘制。西夏人选择以单独一铺的形式绘制文殊与弥勒对坐,但是如何去表现法华的经义?画面中居中的三塔顶部装饰华盖,这在扎塘寺中是没有的,在藏传佛教美术中的文殊与弥勒对坐图像中也不见有华盖装饰,似在凸显出三塔在画面中的重要地位,其中三塔中间之一塔相较于两侧华盖愈大,更加突出。这其中的设计却蕴含着对法华经义的阐释,“会三归一”是法华的重要思想。其中,“三”指声闻乘、缘觉乘、佛乘,“一”指佛乘(菩萨乘),但是“佛的真实教法只有一乘,但为了引导众生,而有三乘之说”。三乘都是佛演说正法、讲解教义的途径,但是三乘只是方便之说,终须归于一乘由方便而达到真实,即“正直舍方便,但说无上道”[13]7。所以在三乘之中,佛乘才是最终的归宿,即众生皆有佛性。在该铺造像中,三塔象征着三乘,而位于中间的塔象征佛教真实教义,即佛乘。画面中的三塔即《法华经》所说“三乘方便”,居中的大塔则象征“一乘究竟”。另外,画师在突出从地涌出的三塔的同时,又在画面的上空两侧绘制十方佛赴会的场景,如经文所记:“若我宝塔为听法华经故,出于诸佛前时,其忧欲以我身示四众者,彼佛分身诸佛,在于十方世界说法,尽还集一处,然后我身乃出现而。”[13]33在演说法华经时,会有十方佛赴会出现。西夏人选择了以单独一铺绘制来表现法华,省略了扎塘寺中释迦说法的场景,以及周围环绕的听法菩萨与弟子,以画面中的十方佛赴会来代表释迦说法的存在,“塔者,表实相之境,为法身所依之处”[27]474,因此画面中上置华盖的三塔,代表的不仅仅是三乘之说,因为十方佛之赴会的出现,而突出了塔的法身意味,同时也在简化法华经内容的同时又突出了法华的重点内容,即法身思想。综上所述,榆林窟第4 窟文殊与弥勒对坐图以简化版的形式突出文殊与弥勒的二菩萨对坐的情节,同时又以强调三塔来体现《法华经》的法身思想与三乘之说。

画面中右侧菩萨右手莲花上放置经书,左侧菩萨身侧莲花上放置剑。众所周知,经书与剑是文殊菩萨的重要标识,将原左侧弥勒菩萨的身份标识净瓶以文殊的剑来代替,这种对图式的改造,恰恰反映了画师在改造壁画中试图在弥勒请问文殊的题材框架内更加强调文殊菩萨的重要地位。在文殊与弥勒的对坐图式中更加强调文殊,这在其他壁画及艺术品中也可以发现一些端倪。夏鲁寺文殊与弥勒对坐图是作为次第礼拜文殊的几幅壁画群组之一而绘制[28]106;在纽约鲁宾美术馆收藏的一幅14 世纪的唐卡里也出现了文殊与弥勒的对坐并绘制在两角,而该铺唐卡则是以文殊作为主尊(图8)。由此看出,文殊与弥勒的对坐图像往往被作为礼拜文殊的一环。谢继胜先生认为该铺造像表现的是双文殊的对坐,将文殊菩萨一分为二,并具有佛的尊格。然若将该铺造像作为整体去看画面的内容,其中绘制于画面上方的十方佛赴会的场景是无法忽视的一点,说明整个画面的环境还是在说法的法会上,而绘制于画面中心位置的三塔加置华盖,这在扎塘寺是没有的,说明在榆林窟第4 窟中三塔的象征意义格外突出。如前文所述,塔的出现本身就代表法身的存在,因此依笔者管见,榆林窟第4 窟的该铺造像中表达的依然是《法华经》的内容,不过是通过塔的象征意义和十方佛赴会来暗含法会的意义。

在《法华经·序品》中文殊以“亲近供养过去无量诸佛”的大菩萨身份为弥勒决疑,提到过去日月灯明佛灭度后,妙光菩萨手持演说《法华经》,而过去妙光菩萨即文殊菩萨。如隋吉藏在《法华统略》中所阐述的那样:

灯明正是三圣源由,及今大众始末之事,故引之耳。如灯明为八子,初说法华,次文殊于佛灭度后,重为说之,则灯明善其始,文殊成其终,故八子得成佛,燃灯成竟。授释迦成佛,释迦成佛后记弥勒,则灯明为三圣之本师,是故须引。[29]454

《法华经》中文殊是为弥勒答疑作为法华缘起,而实际上释迦灵鹫山讲演《法华经》时,文殊已在过去为八子演说《法华经》。换言之,文殊在《法华经》思想的传播过程中起到了关键作用。因此西夏画师对榆林窟第4窟的文殊与弥勒对坐图像中法器的特殊处理,或可以理解为是西夏人对文殊在《法华经》的特殊地位的考虑。

图8:文殊菩萨唐卡局部文殊与弥勒对坐

从整个洞窟的配置来看,榆林窟第4 窟东壁北侧是表现《法华经》的文殊与弥勒对坐,与之相对的西壁北侧则是般若佛母。《法华经》与“般若部经典”均是释迦在灵鹫山所演说,如在《大乘本生心地观经》所记载:“摩竭陀国王舍城边耆阇崛山,说《大般若》、《法华》、《一乘心地经》等大乘宝塔。”[30]294其中所记耆阇崛山即是灵鹫山,所以我们看到该窟正壁以“降魔成道图”和“灵鹫山说法图”来统摄整个窟的大乘思想之外,以南北两侧壁灵鹫山说法题材的“文殊与弥勒对坐图”和“般若佛母”相对绘制来进一步补充正壁的大乘显教主题。此外,从般若与法华的关系来看,一方面,“《法华经》思想大体建立在般若的基础上而又有所发展变化”[31]26;另一方面,《法华经》所倡导的“诸法实相”论,即认为现实世界都是最真实的存在,一切法可归之于实相,这与般若所提出的“诸法性空”二者互为补充。在榆林窟第4 窟中以法华与般若相对,体现出造窟者精巧的构思。

四、结语

在榆林窟第4 窟中,窟顶曼荼罗中央的大日如来与窟顶四披垂幔下方的四方佛共同组成金刚五佛体系,除窟门两侧外,余下的几铺壁画上方均绘制五佛,整个洞窟统摄在金刚界五佛体系之下。从图像配置来看,洞窟中同时出现了这一时期的新译题材如般若佛母、绿度母和密教曼荼罗,与表现传统法华信仰的文殊与弥勒对坐和在石窟艺术中作为显教思想代表的文殊与普贤并侍从像共处一室,体现出西夏佛教显密圆融的特色。其中东壁北侧的文殊与弥勒对坐像采用来自藏传佛教美术中的新图像样式,以突出《法华经·序品》中的弥勒请问、文殊决疑的形式,通过加入十方佛赴会以及突出三塔形成西夏人全新的法华图像,是对藏传佛教美术中的全新题材的利用,为我们理解西夏对藏传佛教美术最新图样的运用以及汉藏艺术研究提供了新的思考。

注释:

①过去误认为该铺尊像为白度母,常红红根据黑水城出土般若佛母版画将其重新定名为般若佛母。参见常红红《东千佛洞第2窟壁画研究》,首都师范大学博士学位论文,2015年,第39页。

②谢继胜先生在2020年8月1日开展的“关于敦煌地区西夏元时期石窟年代判定的几个问题”的线上讲座中谈到榆林窟第4窟的对坐菩萨像,认为其继承了藏区文殊与弥勒的对坐样式,并进行了改造,两位菩萨的身份是双文殊。

③八大菩萨的人神化身手持的莲花上托有如下器物:文殊菩萨,宝剑和经书;金刚手菩萨,金刚杵或金刚铃杵;弥勒菩萨,法轮和净水瓶;虚空藏菩萨,宝剑;地藏菩萨,珠宝;普贤菩萨,太阳;除盖障菩萨,月亮;观音菩萨,无饰物的莲花。具体可参见比尔著、向红茄译《藏传佛教象征符号与器物图解》,中国藏学出版社,2007年,第180页。

④“阿底峡所传之大乘佛学大抵如上。溯其学系,盖出自金洲、觉贤二师。金洲之学传自慈氏、无著;觉贤则传自文殊、寂天,寂天又传自龙树,提婆、清辩,月称;故阿底峡之说则兼龙树,无著两家之学者也。”参见吕澂《西藏佛学原论》,载张曼涛主编《现代佛教学术丛刊》第八辑《西藏佛教概述》,1979年,大乘文化出版社,第86页。