英国国家图书馆藏西夏文残片Or.12380/3495再考①

2021-03-16扎伊采夫戴忠沛

□[俄]维·彼·扎伊采夫 戴忠沛 著、译

一、引 言

现存已知的西夏文献里有34份残片在西夏字旁边附有藏文拼写的注音,其中包括五份由较大残片脱落的碎片。这些藏文注音为西夏字提供直观的字音证据,于西夏语音构拟至为关键。这些残片现分藏俄、英两国,其中22份较大残片及五份碎片的原件或照片现藏于圣彼得堡的俄罗斯科学院东方文献研究所,而位于伦敦的英国国家图书馆则收藏了另外五份残片。如我们于2009年介绍[1],俄藏西夏文献里另有两份附有藏文注音的西夏文残片,原件佚失,而只于聂历山(Николай Александрович Невский尼古拉?亚历山德罗维奇?涅夫斯基,1892—1937)的照片里留下影像。这些照片现存俄罗斯科学院东方文献研究所的东方学家档案中,英国国家图书馆也藏有一套复印本。

本文旨在讨论英国国家图书馆藏的一份书架号Or.12380/3495的残片。前人虽然也解读过这份残片,但是未解决里面的一些关键问题。本文将重新考证这份残片,重点讨论残片左上角藏文拼写及残片内部分西夏词语的意思。这份残片的写成年代不明,通过深入了解残片的背景,将有助我们追寻残片内西夏文本的来源及这份残片与其他西夏文献的关系,从而透过这些线索得知残片内藏文注音反映了哪一个时期的西夏语音。

二、残片背景

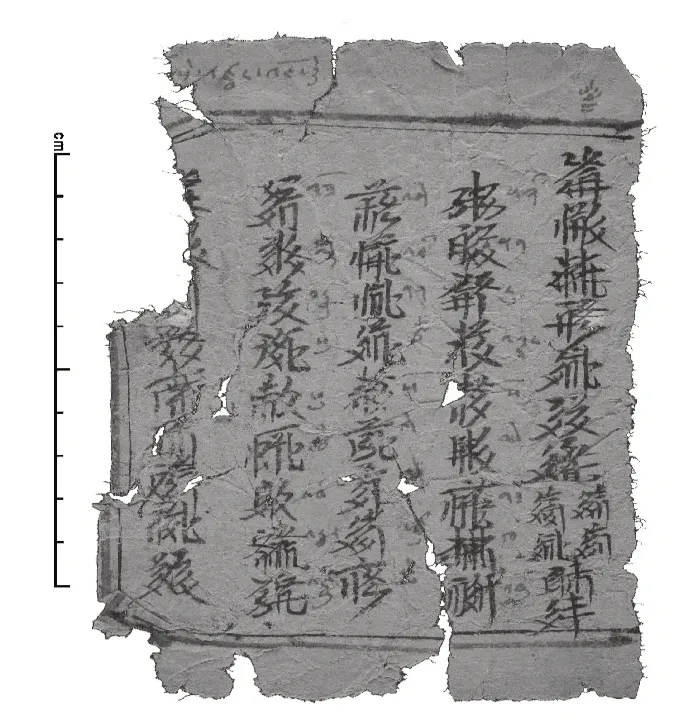

残片Or.12380/3495(见图1)是英国国家图书馆藏西夏文献中的一份。该馆所藏西夏文献乃斯坦因(Marc Aurel Stein,1862—1943)1914年5月末得自黑水城遗址,当时他正在进行第三次中亚考察(1913—1916)。这份残片的旧目录号(inventory number)是“K.K.II.0280.s”,其中“K.K.”表示黑水城(Khara-Khoto,又称“哈拉浩特”),而“II”表示发现残片的地点。根据斯坦因的记录,“K.K.II”是黑水城西门外约400米的一处废墟,也即是彼得?库兹米奇?科兹洛夫(ПётрКузьмич Козлов)蒙古—四川考察(1907—1909)期间,于1909年5月末6月初发现大批手稿文物的“著名”佛塔(科兹洛夫称为“знаменитый”субурган)。在那里,斯坦因发现像破布一样的残片曝露在空气中,但是地表瓦砾层下依然能找到保存良好的文献[2]I-447。据斯坦因所说,他的队伍获得“手写的西夏文文书总共有1100多件,雕版印刷的西夏文文书有 300多页”[2]I-449。

图1:英藏西夏文献Or.12380/3495图片来源:国际敦煌项目

1915年10月,斯坦因将考察所得的182箱藏品运抵克什米尔的斯利那加(Srinagar),由弗雷德?亨利?安德鲁斯(Fred Henry Andrews,1866—1957)“整理、仔细研究、描述”其中的内容[2]I-xiv,981。至1924年,藏品内以西夏文及其他语文写成的文献和残片送往伦敦的大英博物馆收藏[2]I-xv。1973年,这些斯坦因获得的文献转藏至新成立的英国国家图书馆。这批文献里有五份附有藏文注音的西夏文残片,它们的原目录号及现在的书架号(pressmark)对照如下。

表1:英国国家图书馆藏附有藏文注音西夏文残片的原目录号及现书架号对照

在这五份残片里,Or.12380/3495似乎跟另外四份附有藏文注音的残片关系不大。Or.12380/1842、3909、3910、3911的纸质、书写笔迹,以至“破布”般的状态,都十分相似。Or.12380/3495更加完整,纸质笔迹等也跟另外四份残片明显不同。

虽然学者很早就认定了附有藏文注音的西夏文残片的学术价值,但是Or.12380/3495自从编目入藏以来长期不为西夏学界所知。Or.12380/1842的照片早于 1928年就刊布了[2]III-PlateCXXXIV。英国和俄罗斯的西夏学者最晚在20世纪60年代已经知悉残片 Or.12380/3909、3910、3911的存在③,他们当时的交流却一直没有提到Or.12380/3495。这份残片既然已经编号,收藏单位肯定不会不知道有这份残片,但是一直到2005年英藏黑水城文献出版[3]198,这份残片才走进大家的视野。现在这份残片(正面及反面)的高清照片已经在国际敦煌项目的网站公开[4]。在残片照片刊布后,戴忠沛[5]65、荒川慎太郎[6]203-212、魏安[7]均曾经尝试解读残片的内容。

三、残片概述

残片Or.12380/3495高15.3厘米、广9.8厘米,原色发黄厚棉纸,右方开口手绘三面乌丝双栏,边距1.2厘米至1.6厘米,无节口鱼尾,似是蝴蝶装或包背装之左半页。残片背面原为空白,左下角有斯坦因发现后以黑墨手写小字标记的原目录号“K.K.II.0280.s”。这份残片目前的保存方式未明,暂时没有找到可以缀合的其他残片。

残片西夏文共五行,黑墨手写,右起首行九大西夏字,第七字下夹小字双行两字,似是位置不足的权宜之计。其余各行九字。第二至五行均较首行低一字位,由此推断首行应为段落起始。第二至四行各西夏字右方以无头草写藏文为西夏字注音,墨色较西夏字略浅,应为西夏文写就后补。第一及第五行没有藏文注音,可能是因为这两行的整句或部分内容已经在前文重复出现并且已以藏文注音。恰好这两行内容都跟佛名有关(见第五部分),因此,另一个可能是这两句的内容对诵读者来说已经耳熟能详无须注音,当然也有较小的可能是这两句的佛名当时注音者不识字音而无法注音。如下文所述,第五行首出现的佛名有藏文注音,但是不在西夏字侧,而记在残片左上角,也许是因为同样格式的句子在文本里重复出现,而只有佛名改动。如此说来,第一行的佛名可能也有藏文注音,但是记录在佚失的右半页上方或其他位置。

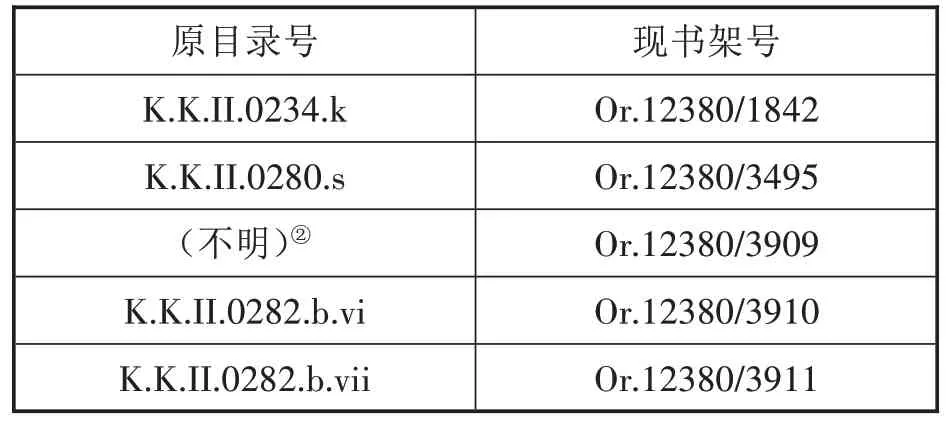

图2:残片Or.12380/3495第一行上方的“如意珠”图案

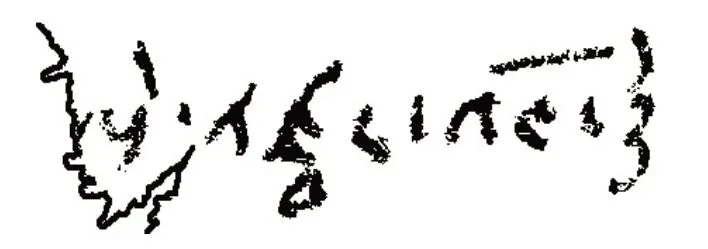

在第一行的栏上方有一枚手绘绕带火焰的“如意珠”图案(或称“如意宝珠”,西夏文罔 、藏 文 yid bzhin nor bu、梵 文(见图2)。这枚如意珠与第四行的西夏文犹如宝珠威仪光燃烧)互相呼应。残片左上角有残缺的藏文拼写(见图3),以下我们将会释读这些藏文拼写并讨论它们的意思。

图3:残片O r.12380/3495左上角的藏文书写

四、残片左上角的藏文拼写

残片左上角残缺不全的藏文拼写颇引人注意,前人提出的释读分别如下:

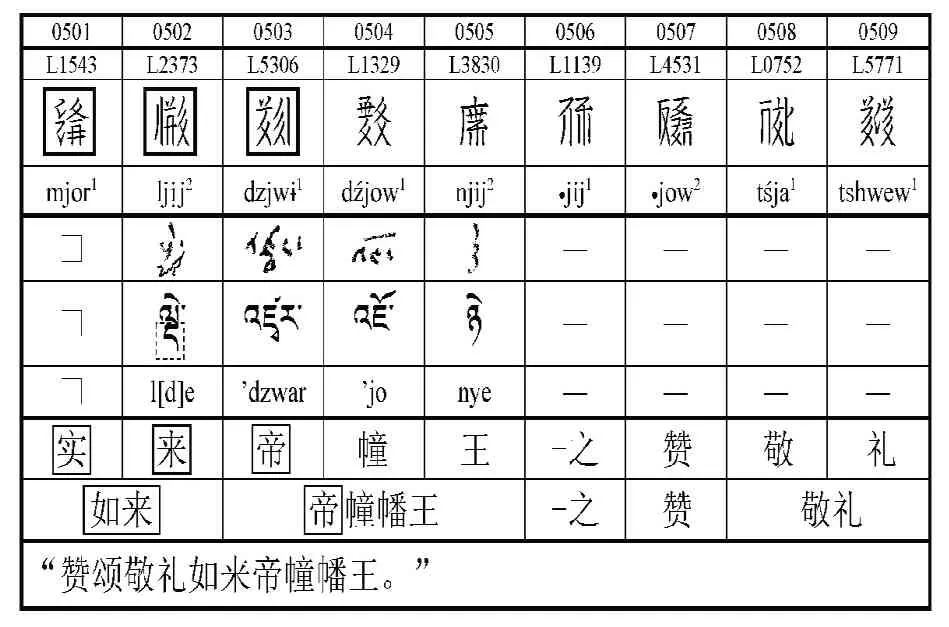

前人虽然提出了各自的释读,但是对这些藏文拼写的意思却一无所知。荒川慎太郎正确指出这些拼写不可能是藏语,认为可能是西夏语或汉语专有名词的藏文注音[6]204。本文提出新的释读“……l[d]e’dzwar’jo nye”,并提出这些藏文拼写是残片西夏文本第五行的首五个西夏字“的藏文注音。这五个西夏字逐字汉译为“对应汉语“如来帝幢幡王”或梵文Tathāgata Indraketudhvajarāja。

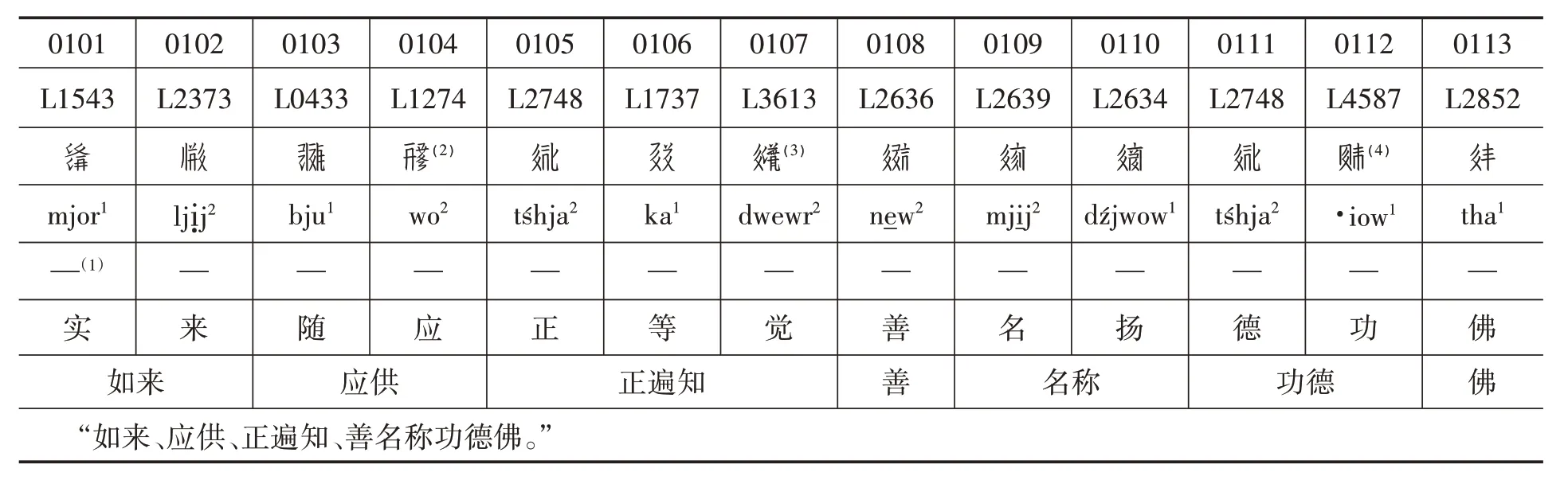

如果将第五行重构的西夏字与左上角的藏文拼写一起考虑,可知这个藏文拼写的正是第五行首五个西夏字的注音。表2将这一行的西夏字、西夏字音构拟[9]602-620、左上角的藏文拼写及其拉丁转写分列对照。西夏字上的第一行数字表示该西夏字的位置,例如“0501”表示第五行第一个字。第二行以“L”开首的数字为该西夏字在李范文《夏汉字典》的流水号[10]。藏文拼写及拉丁转写以下为西夏文本的逐字汉译和按词汉译。整个行间标注最后一行是全句的对译。由于这份西夏文本尚未找到对应的汉文版本,因此全句的汉语对译只能由西夏文本的逐字和按词汉译推导得出。难以辨识或意思不明的西夏字词和藏文注音将于每一句行间标注下的注释里讨论。

表2:残片第五行西夏字与残片左上角藏文拼写的对照

五、残片西夏文本解读

下面我们为残片Or.12380/3495提供详细地解读。 第一行

0101 L1543 mjor1—(1)实如来0102 L2373 lji?j2— 来0103 L0433 bju1— 随应供0104 L1274 (2)wo2— 应0105 L2748 timages/BZ_116_933_760_969_797.pnghja2— 正正遍知0106 L1737 ka1— 等0107 L3613 (3)dwewr2— 觉0108 L2636 new2—善善0109 L2639 mjij2— 名名称0110 L2634 dimages/BZ_116_1657_760_1694_797.pngjwow1— 扬0111 L2748 timages/BZ_116_1813_760_1850_797.pnghja2— 德功德0112 L4587豍(4)?iow1— 功0113 L2852 tha1—佛佛“如来、应供、正遍知、善名称功德佛。”

(1)残片第一行西夏字没有藏文注音。

第二行

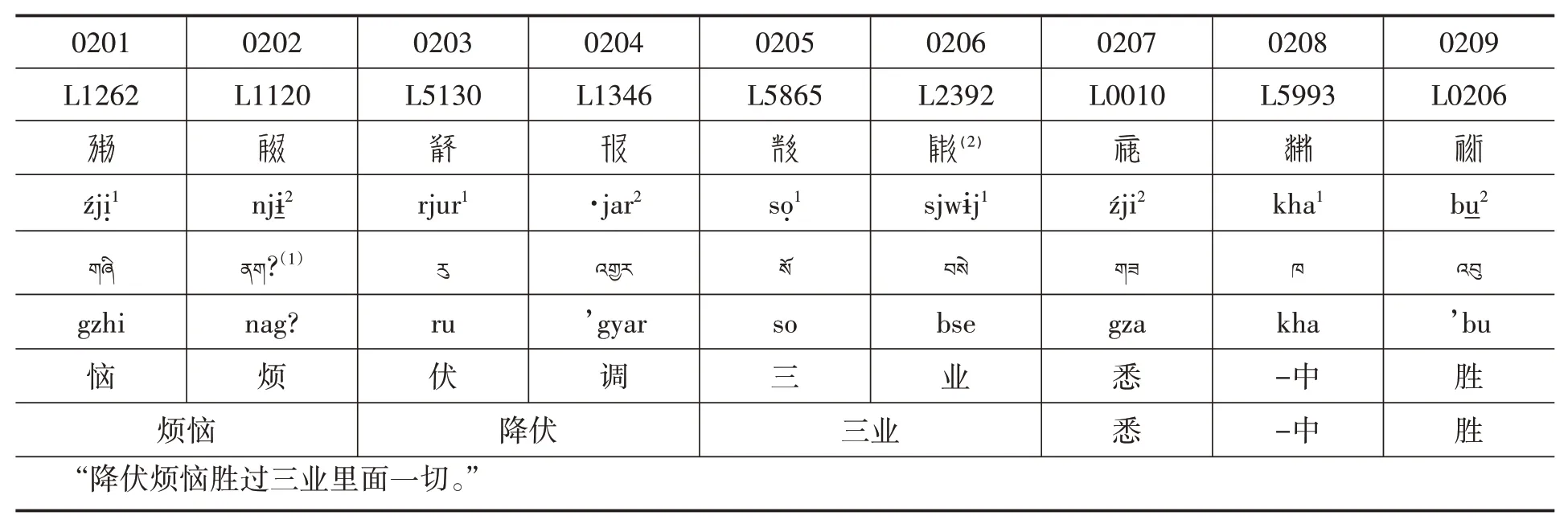

0201 L1262 images/BZ_116_385_2399_422_2436.pngji?1images/BZ_116_392_2474_429_2511.pngimages/BZ_116_408_2474_445_2511.pngimages/BZ_116_424_2474_461_2511.pnggzhi恼烦恼0202 L1120 njimages/BZ_116_624_2399_661_2436.png2images/BZ_116_581_2474_618_2511.pngimages/BZ_116_597_2474_634_2511.png?(1)nag?烦0203 L5130!rjur1images/BZ_116_826_2474_862_2511.pngru伏降伏0204 L1346 ?jar2images/BZ_116_1022_2474_1059_2511.pngimages/BZ_116_1038_2474_1075_2511.pngimages/BZ_116_1054_2474_1091_2511.png’gyar调0205 L5865!so?1images/BZ_116_1251_2474_1288_2511.pngimages/BZ_116_1266_2474_1303_2511.pngso三三业0206 L2392?(2)sjwimages/BZ_116_1479_2399_1515_2436.pngj1images/BZ_116_1456_2474_1492_2511.pngimages/BZ_116_1471_2474_1508_2511.pngimages/BZ_116_1487_2474_1523_2511.pngbse业0207 L0010 images/BZ_116_1665_2331_1702_2367.pngimages/BZ_116_1661_2399_1698_2436.pngji2images/BZ_116_1669_2474_1705_2511.pngimages/BZ_116_1685_2474_1721_2511.pnggza悉 悉0208 L5993丐kha1images/BZ_116_1889_2474_1925_2511.pngkha-中-中0209 L0206bu2images/BZ_116_2094_2474_2130_2511.pngimages/BZ_116_2109_2474_2146_2511.png’bu胜 胜“降伏烦恼胜过三业里面一切。”

(1)此处藏文注音模棱两可(又见0303位置的藏文注音)。无头字草写的藏文字母ga和na十分相似,这个音节又没有元音符号,可能读作n.ga、nag、gna或gag。第一个字母笔画开首穿头,与残片内例如位置0201的ga的写法略有不同,因此判断为na。第二个字母笔画开首没有穿头,更可能是ga。“ ”属舌头音声母[14]689,所以基字更可能是首字母na而不是次字母ga,整个音节应读作nag。值得留意的是,西田龙雄[15]42-69和龚煌城[9]602-620都认为西夏语没有塞音韵尾,而索夫洛夫则认为若干韵母有辅音韵尾,包括“ ”所属的2.29韵[16]I-136-138。这里的藏文注音似乎为索夫洛夫的看法提供了证据。在前人的研究里,戴忠沛将这个藏文音节释作gna[5]65,荒川慎太郎读作nag[6]206,而魏安则认为是缺了元音-i的 gn[i][7]。

第三行

0301 L5057 images/BZ_117_384_959_421_996.pngiej1images/BZ_117_403_1034_439_1070.pngimages/BZ_117_419_1034_455_1070.pngimages/BZ_117_435_1034_471_1070.png’ge真真谛0302 L1913 dimages/BZ_117_603_959_640_996.pngjiar2images/BZ_117_615_1034_652_1070.pngimages/BZ_117_631_1034_668_1070.pngimages/BZ_117_647_1034_684_1070.png’ji谛0303 L2699 nwimages/BZ_117_850_959_887_996.png1images/BZ_117_804_1034_841_1070.pngimages/BZ_117_820_1034_857_1070.png?(1)nag?知知晓0304 L3574 tsjij2images/BZ_117_1049_1034_1085_1070.pngimages/BZ_117_1065_1034_1101_1070.pngtse晓0305 L5865!so?1images/BZ_117_1261_1034_1298_1070.pngimages/BZ_117_1277_1034_1314_1070.pngso三三界身0306 L4719 kie?j2images/BZ_117_1474_1034_1510_1070.pngimages/BZ_117_1490_1034_1526_1070.pngke界0307 L1546!lju?2images/BZ_117_1686_1034_1723_1070.pngimages/BZ_117_1702_1034_1739_1070.pngle身0308 L3240 (2)dzju2images/BZ_117_1891_1034_1928_1070.pngimages/BZ_117_1907_1034_1944_1070.png’dzu聚 聚0309 L3818mjijr2 images/BZ_117_2112_1034_2148_1070.pngimages/BZ_117_2128_1034_2164_1070.png rme者 者“知晓真谛聚三界身者。”

(1)跟0202的藏文注音情况一样,此处的藏文注音模棱两可,可以读作nag或gna(一般念作 gan)。由于“ ”属舌头音声母[14]690,所以它的基字应该是na而不是ga。在前人研究里,戴忠沛没有释读这个藏文注音[5]65,荒川慎 太郎释读作 nag[6]206,而魏安认为这是缺了元音-e的 gn[e][7]。

(2)如荒川慎太郎所言[6]205,这个西夏字可能是(全、聚、备)或从词组结构看,这位置应该是一个动词,因此我们判断为(全、聚、备)。

第四行

0401 L2191貨dzjo?1images/BZ_117_403_2163_440_2199.pngimages/BZ_117_419_2163_456_2199.pngimages/BZ_117_434_2163_471_2199.png gzo如-如-0402 L5655罔ljimages/BZ_117_630_2089_667_2125.png?1 images/BZ_117_600_2163_636_2199.pngimages/BZ_117_616_2163_652_2199.png?(1)lde?宝宝珠0403 L2583nji?2 images/BZ_117_828_2163_865_2199.pngimages/BZ_117_844_2163_880_2199.png brnu珠0404 L0290 sju2 images/BZ_117_1049_2163_1085_2199.png su-如-如0405 L2596豠pju?1 images/BZ_117_1261_2163_1298_2199.png pu威威仪0406 L1902(2)wer1 images/BZ_117_1473_2163_1510_2199.pngimages/BZ_117_1490_2163_1527_2199.pngwe仪0407 L4573豈bji1images/BZ_117_1679_2163_1715_2199.pngimages/BZ_117_1695_2163_1731_2199.pngimages/BZ_117_1710_2163_1747_2199.png’bi光 光0408 L4628!dwimages/BZ_117_1907_2089_1944_2125.pngr2images/BZ_117_1883_2163_1920_2199.pngimages/BZ_117_1899_2163_1936_2199.pngimages/BZ_117_1915_2163_1952_2199.png’dwar烧燃烧0409 L5185(3)dimages/BZ_117_2103_2089_2140_2125.pngja1images/BZ_117_2104_2163_2140_2199.pngimages/BZ_117_2120_2163_2156_2199.png’tsu烧“犹如宝珠,[他的]威仪光亮燃烧。”

(1)这里的藏文注音难以识辨,其中基字la尚容易认出,但是上加和下加的字符就不太确定。下加字似乎是da,而上加的似乎是元音符号,与本残片其他藏文注音的元音符号比较后,我们暂时判断为元音-e。在前人研究里,戴忠沛没有释读这个藏文注音[5]65,荒川慎太郎释为 glu[6]207,魏安则释为ldi而对元音存疑[7]。

(3)这个藏文音节的基字难以辨认,参考0304的基字判断为tsa。

第五行

0501 L1543 mjor1—(1)实一一如来0502 L2373 lji?images/BZ_118_627_583_664_620.pngj2—来0503 L5306罔dzjwimages/BZ_118_856_583_893_620.png1—帝帝幢幡王0504 L1329!dimages/BZ_118_1019_583_1056_620.pngjow1— 幢0505 L3830!(2)njij2— 王0506 L1139 ?jij1—-之-之0507 L4531 ?jow2—赞赞0508 L0752 timages/BZ_118_1877_583_1914_620.pngja1— 敬敬礼0509 L5771!tshwew1— 礼“赞颂敬礼如来帝幢幡王。”

(1)这一行没有藏文注音。如本文第二部分及表2指出,这一行首五个西夏字的注音写了在残片的左上角。

六、西夏文本的来源

本文虽然详细解读了残片Or.12380/3495的西夏文本,目前却未能找到文本的来源。荒川慎太郎认为残片的西夏文本是一种译自藏文佛经的“颂”或“愿文”[6]206。但是,从第一行(逐字汉译:随应)的选词来看,这份文本不一定直接译自藏文。“如来十号”的第二个尊号梵文为Arhat,因词源理解不同而衍生汉藏两种翻译。梵文“Arhat”是指值得尊崇的对象,汉语“应供”即据此翻译。“Arhat”也可以理解为“ari”(敌人)和“han”(摧毁)的组合,以其能够断除诸烦恼,由此产生藏语dgra bcom pa(摧敌者)的翻译。西夏语(逐字汉译:随应)明显较接近汉语的翻译,似不是直接译自藏文。当然,这情况还可以有不同的解释,西夏文词语可能是西夏人自编,也可能直接译自梵文,或者(逐字汉译:随应)一词最初源自汉语,后来已经在西夏语固定下来,即使翻译藏文dgra bcom pa也不会另作新词。也有可能这份西夏文本最初的确来自一种藏文佛经,但是西夏文的译者没有见到藏文版本,而是重译自汉文版本。具体情况如何,尚有待进一步考证。

这份残片西夏文本的第一行和第五行提到“善名称功德”和“帝幢幡王”,分别是“三十五佛”的第28和第29个名号[8],显示这份文本应该跟“三十五佛”有关。西夏仁宗于天盛二年(1150)颁布的《天盛改旧新定律令》(记载了番、羌、汉僧童应诵念的佛经,番羌僧童与汉僧童的诵念名单略有不同,但是都包括了“三十五佛”[18]404-405。据克恰诺夫主编《俄罗斯科学院东方研究所藏西夏佛教文献目录》,俄藏西夏文献里至少有三部跟“三十五佛”相关的佛经,分为八个目录号。

孙伯君指出上述第三份文献《三十五佛等同十三部》乃13部佛经的结集,其中包括了第二份《佛说如来一切总悉摄受三十五佛忏悔法事》,而这一部西夏文佛经对应为汉文的《佛说三十五佛名礼忏文》[20]184-197。据孙伯君提供的上述第一份和第二份文献解读文本[20]184-197,这两部佛经跟本文探讨的残片Or.12380/3495西夏文本均大不相同。因此,残片Or.12380/3495的西夏文本应该有其他的来源,也许题目跟“三十五佛”没有直接联系。(逐字汉译:佛说如来一切总悉摄受三十五佛忏悔法事),инв.№6386、5299、7591、7263、3762、8034[19]529-531。

七、总 结

本文以英国国家图书馆藏附有藏文注音的西夏文残片Or.12380/3495为对象,指出残片第五行缺失的西夏字应为,而左上角的藏文拼写则是这五个西夏字的藏文注音。本文还详细解读残片内的西夏文本和藏文注音,特别讨论了第一行的意思,厘清前人将bju1的误会。至于残片内难以辨识的藏文注音,我们也根据笔迹比较和被注西夏字的声母归属尝试做可靠地释读。本文指出这份残片的西夏文本应该跟“三十五佛”有关,但是具体的文本来源为何,这份文本究竟是西夏人自编,直接译自汉文,还是重译自汉文或藏文,同样的文本是否存在于其他西夏文献,如此种种,皆有待未来继续考证。残片Or.12380/3495内的藏文注音对于西夏语音研究十分重要,但是我们目前无从得知这些藏文注音的标注者语言背景,也不知道藏文注音反映西夏语音的年代。当我们更深入地了解这份残片的细节,也许能够从中判断标注者的背景,以及残片写成的年代,为西夏语音研究奠定基础。

注释:

①本文英文初稿最早于2016年10月2-6日在俄罗斯科学院东方文献研究所与圣彼得堡国立大学东方学系联合举办的第六届东方古籍研究国际学术研讨会发表,参见Zaytsev V.,Tai Chung-pui.Re-examination of the Tangut Fragment Or.12380/3495 from the Collection of the British Library.?Шестаямеждународнаяконференцияпоизучению письменныхпамятниковВостока.Санкт-Петербург,2–6октября2016года:Сборникматериалов?=?The 6thInternational Symposium on Oriental Ancient Documents Studies.Saint Petersburg,October 2–6,2016:Abstracts?.Санкт-Петербург:Санкт-Петербургскийгосударственныйуниверситет=Saint Petersburg State University,2016,pp.105–108.完整英文稿后来刊于《民族古籍研究》第四辑,参见Zaytsev V.Tai Chung-pui.Re-examination of Tangut fragment Or.12380/3495 from the Collection of the British Library,民族古籍研究:第四辑,中国社会科学出版社,2018年。本文是英文稿的增补版本。

②现在顺序编号为Or.12380/3909、3910及3911的三份残片不论纸质还是书写风格都一样。由此推敲,Or.12380/3909原本的目录号应该跟另外两份残片顺序连续为K.K.II.0282.b.v。

③1968年索夫洛夫(МихаилВикторовичСофронов,1929—)提到格林斯塔德(Eric Douglas Grinstead,1921—2008)在大英博物馆的藏品里找到(重新发现)三份附有藏文注音的西夏文残片,参见СофроновМ.В.Грамматика тангутскогоязыка:Книга1–2,Москва:Издательство?Наука?,Главнаяредакциявосточнойлитературы,1968年第1-74页。英国和俄罗斯的西夏学者曾经在1960年交换资料,格林斯塔德将这些英藏残片的复印机纸本复印件(索夫洛夫称之为 зерокопии,即单数形式的зерокопия)寄到当时的苏联科学院亚洲人民研究所列宁格勒分所,即今日的俄罗斯科学院东方文献研究所。索夫洛夫在他的著作里就参考了这三份复印件,参引文献与上同。我们经过一番努力,确定了这些复印件目前收藏的位置:它们跟俄罗斯科学院东方文献研究所东方学家档案的聂历山档案(фонд69,опись1,единицахранения№198)于没有标注来源的情况下存放在一起。我们留意到收藏单位(единицахранения)№ 198原本只应有两张是从斯坦因著作翻拍的残片Or.12380/1842照片,应该属于聂历山。后来有人将五张格林斯塔德寄来的复印件放进里面,其中包括了另外两张索夫洛夫没有提到的《同音文海合编》复印件。目前,未知这些复印件是由谁于何时放进去。我们对照得知这五份复印件分别是英藏西夏文献Or.12380/3907、3908、3909、3910、3911,从而确认索夫洛夫提到的三份英藏附有藏文注音西夏文残片为Or.12380/3909、3910、3911。

④方框表示原字残佚的重构文字。