导航星座星间星地一体化数据交互技术研究

2021-03-16王琦顾亚楠汪勃

王琦,顾亚楠,汪勃

1.北京跟踪与通信技术研究所,北京 100094 2.北京空间飞行器总体设计部,北京 100094

星间链路是实现导航卫星自主运行和完好性监测的重要途径,全球卫星导航系统趋向于采用基于星间链路支持的导航星座。GPS IIR/IIR-M卫星、北斗全球导航系统均配置采用时分多址体制轮询测量通信的星间链路,Galileo GNSS+项目也提出星间链路采用时分多址轮询测距通信体制的设计方案[1-4]。

一种典型的星间链路实现方案是使用相控阵天线,通过指向切换实现空域复用,分时实现与多个目标的测量通信[3,5]。在导航星座星间链路时分多址轮询建链体制下,每颗卫星采用时分复用的工作方式,以时隙为基本时间单元与其他卫星分时联通,全星座任意可视卫星之间可分时建立多点对多点的多条链路,完成数据传输。全星座数据通过境内卫星的星地链路实现与地面的交互;即通过境内卫星中转,可以实现境外卫星与境内地面站间的前返向数据传输。

本文分析了全球导航星座星间链路与传统星地链路在数据交互机制上存在的矛盾,并提出星间星地一体化数据交互的解决方法。

1 导航星座星间链路与传统星地链路数据交互机制的矛盾

传统的星地链路数据交互机制具有持续固定联通的特点,与时分多址轮询建链体制的导航星座星间链路区别明显。为高效地实现星间、星地联合数据交互,要求地面系统调整数据分发及接入模式去适应星间链路。

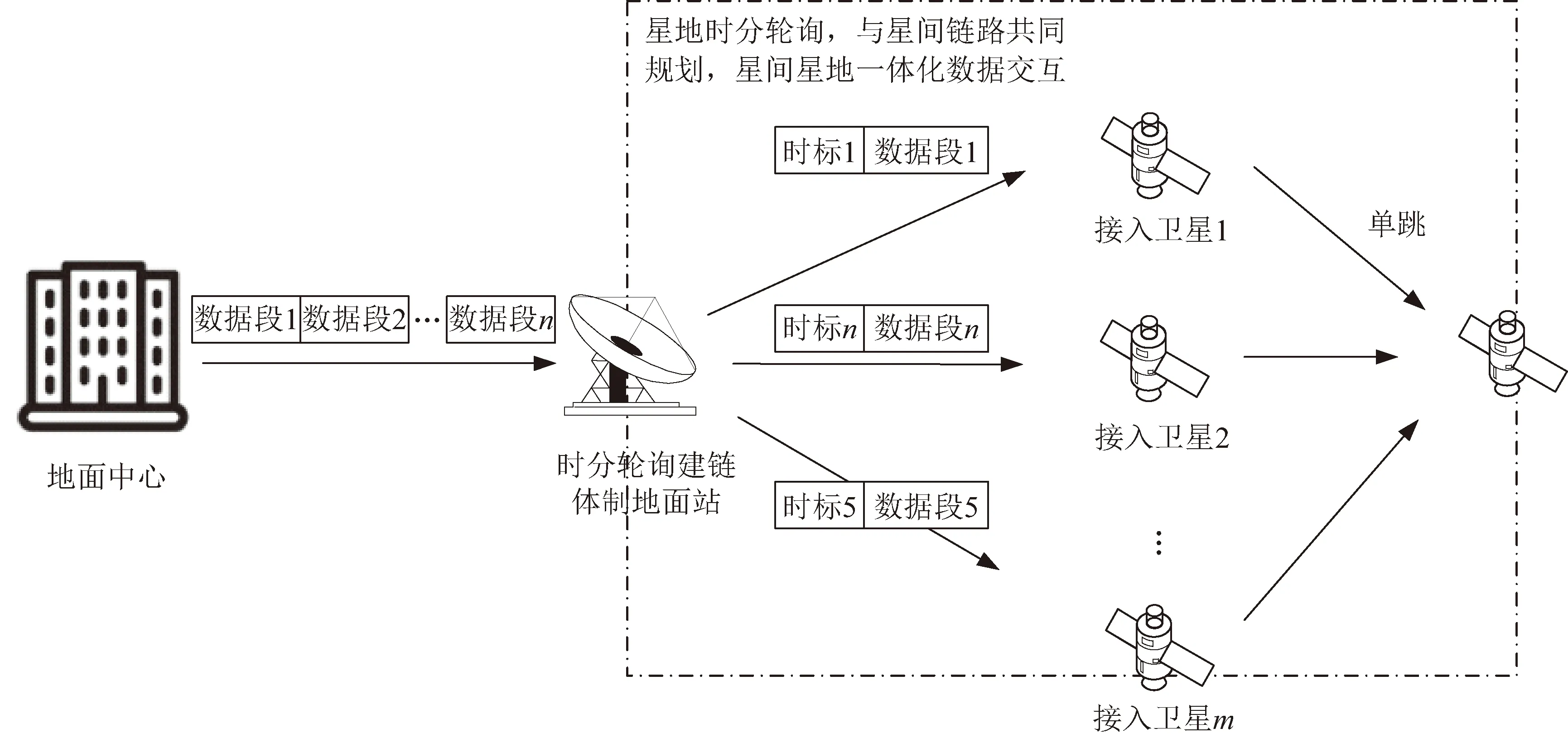

以前向数据注入为例,对同一目的卫星的前向注入数据,具体要求地面系统按照时隙时间单元进行数据拆分,并通过星地链路在卫星各时隙数据发送前的固定时段内,分别送达至境内多个接入节点卫星,才能按照星间链路拓扑路由规划的最优路径快速到达目的卫星。具体数据交互过程参见图1(a)。为此,地面系统数据分发传输机制需经过较为复杂的技术升级。

如果保持星地链路的数据交互机制不变,地面需通过联通境内卫星对境外卫星固定进行一对一的前向数据注入,与星间链路多对多的最优路径拓扑路由规划将难以匹配,地面接入数据在星间网络中滞留时间加长,网络负载加重,星间链路数据传输服务质量将受到较大影响。具体数据交互过程参见图1(b)。

2 星间星地一体化数据交互实现方案

为了解决导航星座时分轮询建链体制星间链路与非时分固定建链体制传统星地链路间的数据交互机制兼容性问题,采用与星间链路体制一致的星地链路,将星间链路范围扩展至地面,实现星地、星间链路数据分发处理机制的统一及星星地网络的一体化管理和调度,从而支持导航星座星间网络与地面数据的高效精准交互。

2.1 地面节点设计部署方法

在地面部署一定规模的地面节点站设备,测量通信体制与卫星星间链路终端一致,相当于将星间链路网络范围由空间节点扩展至地面,统一进行星间、星地拓扑路由规划和数据调度。

星地链路采用与星间链路一致的时分体制轮询建链方式,同一地面节点设备波束分时指向不同卫星目标;星地通道传输速率可设计为星间链路通道的2~4倍,以利于全星座数据的上注和收集。实施同等规模的导航星座用户数据接入,采用该方法能够有效减少星地链路类型和地面接入波束数量。例如,当选用6个以上天线波束、部署在2个以上异地站点且同时可见9个以上MEO卫星和6个GEO和IGSO卫星的地面节点站时,经15个以上的境内卫星的中转,可充分支持其他境外卫星与地面节点站间的数据交互。该地面节点设备规模在支持导航星座每颗卫星前返向各10帧/时隙的星间数据注入及收集的基础上,仍有通信余量,可有效实现导航系统星-星-地整网数据交互。

图1 导航星座传统星地链路前向数据注入流程Fig.1 Forward data injection processes with the traditional satellite-earth fixed link of navigation constellation

地面节点站具体可采用以下方案:地面节点站远距离异地部署,确保多地对卫星的联合覆盖能力;针对导航星座均匀分布的特点,设备可采用4个相控阵阵面组合的实现形式,1个地面节点站可同时与4颗卫星建链、分时与全部可见卫星建链测量通信。

2.2 星间、星地链路一体化资源调度方法

将星间链路网络范围由空间节点扩展至地面,由地面运管中心进行星间、星地一体化网络管理和调度。卫星、地面节点站均按照星间链路的时隙节拍、依据拓扑路由统一规划结果执行数据传输和转发,可实现全网星间、星地链路数据的精准送达;在卫星或地面节点站进行整网数据的接入、转出,可实现高效统一的星间、星地一体化数传。

地面各用户的前向数据汇集于地面运管中心,地面运管中心根据用户数据传输的目的节点,综合传输时延及流量均衡等因素,优选地面节点站,经由地面节点站按时隙执行组帧及发送,将数据经星-星-地网络分发送达至各卫星,具体数据交互过程参见图2;各卫星返向数据经过星间网络由地面节点站落地,地面运管中心收集后统一拼接处理并分发至各地面相关数据用户。由于地面节点站设备采用与星间链路终端一致的通信体制,可便捷实现按星间通信协议执行数据组帧及收发。以前向数据注入为例,可避免地面系统调整传统星地持续固定联通链路的星地数据交互机制、按照时隙单元对每颗境外卫星进行数据块拆分的复杂处理。

图2 导航星座星间星地一体化网络前向数据注入流程Fig.2 Forward data injection process of navigation constellation satellite-satellite-earth integrated network

采用6个以上天线波束、部署在2个以上异地站点且同时可见9个以上MEO卫星和6个GEO和IGSO卫星的地面节点站时,数据交互具体实现方法如下:

1)数据交互方法。15颗境内卫星作为15颗境外卫星的数据中转节点,境外卫星的星间数据通过境内卫星中转、再与地面节点站交互;境内卫星直接与地面节点站数据交互。

2)星间星地链路通信速率设置。卫星间通信速率建议选用双向40帧/时隙以上,境内卫星与地面节点站间通信速率选用星间速率的2倍。

3)境内卫星作为中枢节点,建链时隙分配方法。每颗境内卫星对境外卫星与对地面节点站建链时隙的分配比例在1∶1至2∶1之间,同时也可分配全部时隙的1/4以内,用于与境内卫星或系统外扩展应用用户建链。其中,每颗境内卫星对可见的全部境外卫星基本均匀分配建链时隙,与其持续可见卫星优先建链;对可见的地面节点站在可见时段相对稳定建链。

在导航星间链路网络规划方面,国内进行星间链路网络拓扑路由规划算法研究的单位较多[3,6-16],具体算法对星间、星地链路一体化网络同样适用。本文不对具体算法及其优点进行比较和研究,主要明确星-星-地一体化网络规划的核心方法,制定规划策略和原则,为算法研究提供指导。

3 星-星-地一体化网络拓扑规划方法

时分轮询建链模式的星-星-地一体化网络,各节点每个时隙的建链目标具有唯一性和排他性。星-星-地一体化网络拓扑规划以对境内卫星的分类建链和时隙分配为核心,境内卫星建链时隙应合理均匀地分配给境外卫星和地面节点站,并逐个时隙进行拓扑规划计算。

以境内卫星的全部建链时隙用于与境外卫星和地面节点站建链为例说明拓扑规划方法。将全网节点划分为3组:境内卫星、境外卫星、地面节点站(按天线编号),分别定义为集合序列LA、集合序列L0、集合序列L1。定义An为节点A在第n(n=1,2,3,…,N,N为规划时段内时隙总量)时隙的建链目标,即该时隙下节点A与An建立星间链路。根据拓扑分配策略,A属于LA,An属于L0或L1。下文以境内卫星对境外卫星和地面节点站的时隙分配比例为1∶1为例,明确具体拓扑规划方法和策略。

时隙n为奇数时,规划境内卫星A与境外卫星An建链,将拓扑建链问题转化为对所有境外卫星进行优化排序从而寻找最优An的计算。优化排序的策略如下:

第1优先级:为保证拓扑建链的合理性,计算L0中对于境内卫星A几何关系可见并且在第n时隙前尚未建链的境外卫星,将可见尚未建链的节点设为优先,作为排序第1优先级。

第2优先级:为保证拓扑建链的优化性,计算L0中对于境内卫星A持续可见的境外卫星,将持续可见的节点设为优先,作为排序第2优先级。

第3优先级:为保证拓扑建链的均匀性,计算在1~n-1时隙L0中各境外卫星与境内卫星A建链的时隙数量,将建链时隙数量小的节点优先,作为排序第3优先级。

基于以上3重优先级对L0重新排序得到境外卫星排序集合L0An,将L0An中排在第一位的境外卫星节点选为An。

按以上方法对境内卫星集合序列LA的各个节点元素逐一规划,完成第n时隙所有境内卫星与境外卫星的拓扑建链规划。

时隙n为偶数时,规划境内卫星A与地面节点站An建链,将拓扑建链问题转化为对所有地面节点站进行优化排序从而寻找最优An的计算。优化排序的策略如下:

第1优先级:为保证拓扑建链的合理性,计算L1中对于境内卫星A几何关系可见并且在n时隙前尚未建链的地面节点站节点,将可见尚未建链的节点设为优先,作为排序第1优先级。

第2优先级:为保证拓扑建链的均匀性,计算在1~n-1时隙L1中各地面节点站与境内卫星建链时隙数量/各地面节点站可见境内卫星节点数量,将建链时隙数量小的节点优先,作为排序第2优先级。

第3优先级:为保证拓扑建链的优化性,计算L1中各地面节点站最近一次与境内卫星建链时隙与n时隙的间隔,将时隙间隔最大的节点优先,作为排序第3优先级。

基于以上3重优先级对L1重新排序得到地面节点站排序集合L1An,将L1An中排在第一位的地面节点站节点选为An。

按以上方法对境内卫星集合序列LA的各个节点元素逐一规划,完成第n时隙所有境内卫星与地面节点站节点的拓扑建链规划。

时隙n=1,2,3,…,N,按以上方法逐个时隙对所有境内卫星进行规划,输出整网拓扑结果。

4 星-星-地一体化网络路由规划方法

星间链路网络范围由空间扩展至地面,将地面节点站和卫星作为网络中的同类节点进行路由规划计算。采用时分空分通信体制的导航星间链路网络,任意时刻网络中同组节点(每组两个节点)相互联通,组间节点不联通。为解决网络中任意节点间的数据交互问题,需要利用时隙的累积实现组间节点的联通,完成数据路由。

路由规划首先选定源节点、数据发送时刻以及目标节点,分别记为A、时隙n以及Z。从数据发送时刻的源节点出发,基于拓扑规划结果按照时间前向搜索,记录搜索过程节点,直至找到最快到达目标节点的传输路径,该路径定义为路由传输的最短路径。

An为节点A在第n时隙的建链目标,该时隙下A与An建立星间链路。求解源节点A在时隙n发送的数据到达目标节点Z的路由路径具体方法如下:

1)首先搜索时隙n的全部可达节点,当前可达节点仅为直接建链目标An。若An=Z则该路径即为结果;否则加入节点An继续前向搜索n+1时隙。

2)时隙n+1的可达节点包括An+1和(An)n+1,(An)n+1为An在第n+1时隙的建链目标,判断可达节点是否包含目的节点Z。若包含则完成求解;否则加入节点An+1和(An)n+1继续前向搜索n+2时隙。

3)依此类推,不断加入新的节点扩大网络搜索范围,直至搜索到目的节点Z,完成求解,输出最短路径路由结果。

5 星间星地链路一体化通信性能分析

利用与星间链路体制一致的星地链路进行导航星座星间、星地整网数据交互,面向自主导航、遥控、遥测、短报文通信等业务提供数传服务。构建星间、星地一体化网络业务运行仿真系统,基于网络拓扑路由规划参数驱动、业务发生模型的业务数据接入,在网络行为模型中进行完整运行周期内数据传输和处理的加速仿真。通过计算并统计业务数据包的网络传输性能,比对服务指标,进行网络业务服务性能的自动化评估。

设置导航星座的典型运行场景,对由24颗MEO、3颗IGSO和3颗GEO组成的卫星星座,选用部署于喀什、三亚的4波束地面节点站进行星地数据交互;境内卫星的建链时隙分配比例采用境外卫星:地面节点站=1∶1。

基于此场景配置条件和拓扑分配策略,星间链路业务服务性能的仿真结果为:按系统现有用户数传需求,前返向数据送达的平均时延约为2.6时隙,卫星节点缓存占用量为45帧,星间传输带宽占用率为18.6%;前返向数据量未超出网络通信容量时,数据可按最优路径快速到达目的节点。

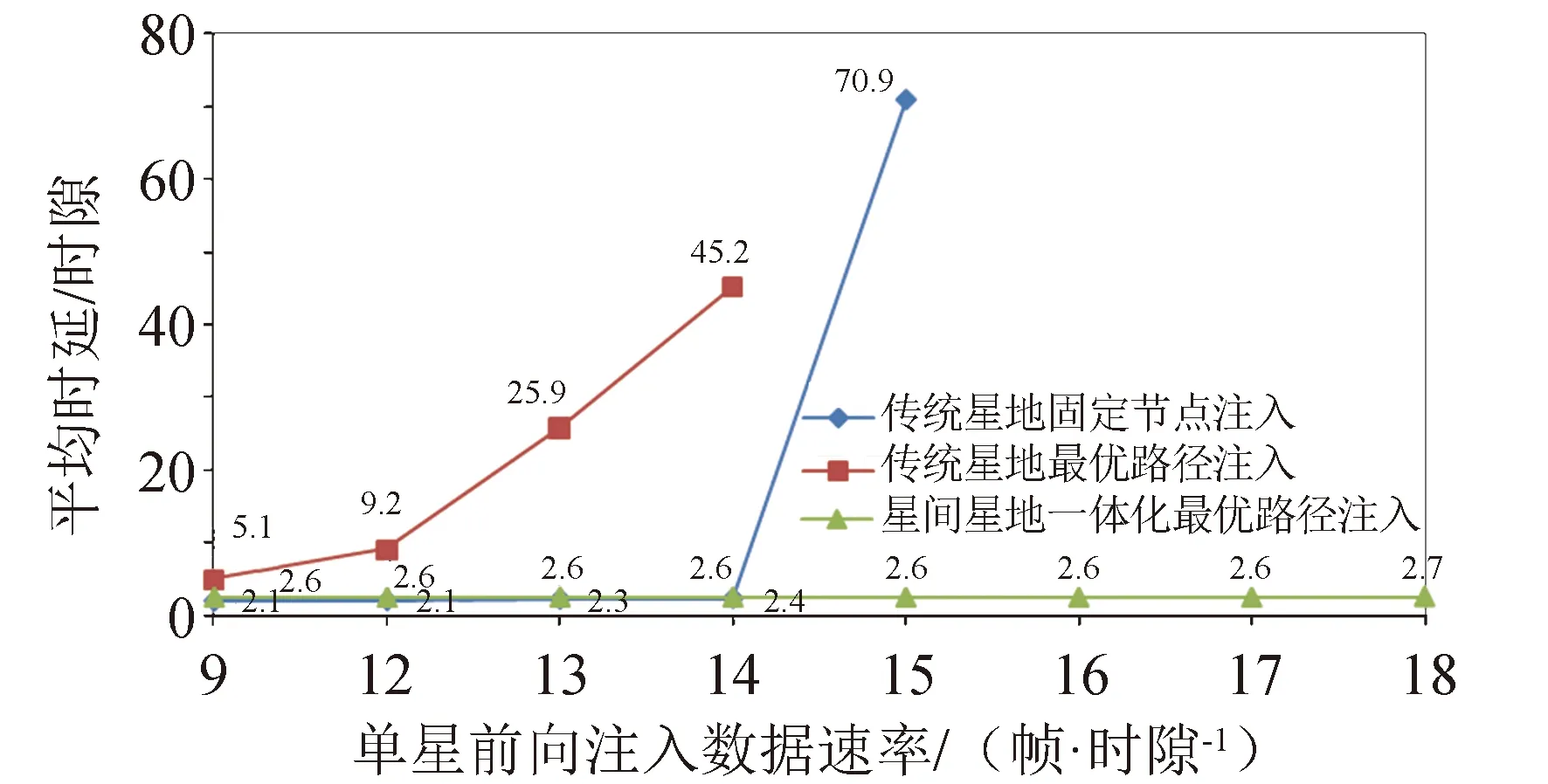

以前向数据注入为例,如图3所示,与使用持续固定联通星地链路的传统星地固定节点注入方式和传统星地最优路径注入方式相比,星间星地一体化最优路径注入方式的通信性能仿真结果显示以下特性:

1)提高网络数据传输容量。由于星间星地一体化最优路径注入方式的星地通信速率显著增加,整网通信容量可达24帧/时隙(以平均传输时延未超过8时隙的用户数据接入量作为通信容量),与传统星地固定节点注入方式相比,整网通信容量提升1倍以上;与传统星地最优路径注入相比,整网通信容量提升约71%。

图3 导航星座网络前向数据注入通信仿真性能比对Fig.3 Performance simulation of forward data access on navigation constellation network

2)缩短网络数据传输时延。相比于传统星地固定节点注入方式,按现有用户需求,传输时延减少约1.6时隙,在传统固定节点接入方式的接入数据量上限时,一体化方式的传输时延减少约2.4时隙;与传统星地最优路径注入相比,当数据接入量未超出星间链路通信容量时,两种方式都可实现数据最优路径快速到达,传输时延基本相当,当数据接入量大幅提升后,星间星地一体化最优路径注入方式的传输时延相对稳定。

6 结束语

在时分多址轮询建链体制的全球导航星座中,通过利用与星间链路信号体制一致的星地链路,将星间链路范围扩展至地面,星地、星间网络数据分发处理一体化,解决了以导航星座时分体制星间链路与非时分体制常用星地链路的数据调度机制兼容性问题,以较少的星地链路资源较低的网络调度管理代价,即可实现星-星-地网络良好的通信容量和传输时延性能良好。将星间链路节点扩展至地面、实现星星地一体化网络的思想,可在其他天基网络中推广。