潜心精研古法 致敬传统经典

2021-03-15雷国强

雷国强

2019年对于龙泉青瓷发展而言,是一个不平凡的重要年份。这一年的下半年(7月15至10月20日),由北京故宫博物院与浙江省博物馆、丽水市人民政府联合举办的“天下龙泉——龙泉青瓷与全球化”特展在北京故宫博物院敬胜斋举行。此次展览是龙泉青瓷研究的一次多元文化大展,展品数量与收藏单位为历年来最多,共展出来自国内外43家博物馆、考古研究机构珍藏的830件古代龙泉窑青瓷代表性精品。在这次展览中,一件来自日本东京博物馆收藏的重要国家文化财——大名鼎鼎的“蚂蟥绊”茶盏,在北京故宫博物院“天下龙泉”特展撤展前一个星期才姗姗来迟,在空缺的展位上露面。

这件有着深厚历史文化积淀与传承故事的天下名盏展出后,引起来自它的故乡——浙江龙泉的一位青年制瓷工艺师的关注,他就是在龙泉青瓷少壮派中有“三杰”之称的“在山堂”主人刘杰。自“蚂蟥绊”展出之后,刘杰连续三天到敬胜斋,隔着展柜玻璃仔细地研究这只神奇的茶盏。刘杰从仿古工艺制作的角度不断地用心品味它的造型与神韵,不断地回忆思考自己以前曾研究过的胎料与釉料的配方,不断地揣摩它的烧成温度与火候控制。他下定决心,返回龙泉后一定要亲手、完美地复刻这件器物,让这只历经千年沧桑的茶碗在他手上获得新生,焕发出它华美的经典之美与荣耀之光。

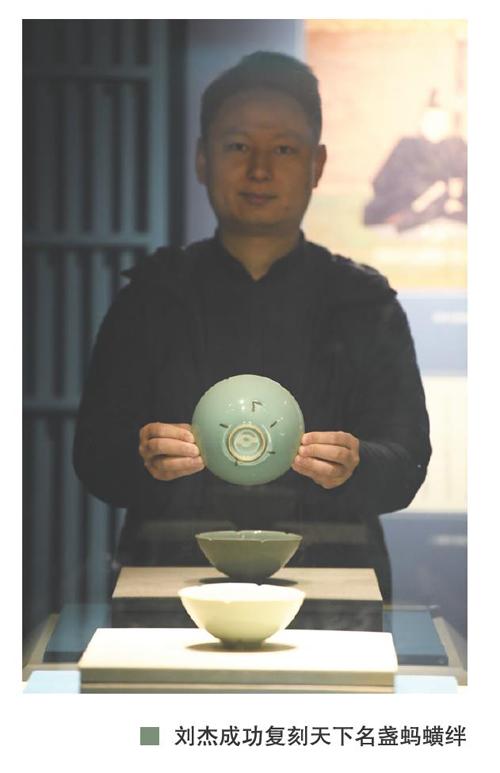

回到龙泉之后,刘杰便带着一片他之前收藏的与“蚂蟥绊”基本同款的葵口茶盏瓷片,一头扎进他的工作室“在山堂”,连续三个月闭门不出,日夜不停地探索与制作,在经历了无数次的失败之后,终于烧制出第一件他认为比较接近原作的作品。但是,刘杰认为单凭自我的感觉和判断还是不行,必须得到专家的认可才可以。于是,他带着这件精心复刻的“蚂蟥绊”青瓷葵口盏,在龙泉市有关部门领导的陪同下,找到了浙江省博物馆陶瓷展览部主任、这次“天下龙泉”大展主要策划者之一的沈琼华研究员。随后,他们便一起来到了浙江省博物馆西湖展览区,与当时正在展出的真品“蚂蟥绊”进行现场的对比性研究。从对比结果来看,刘杰的复刻作品无论造型、比例,还是釉色、韵味,均与原作十分接近,得到了现场专家们的一致高度肯定和好评。随后,刘杰成功复刻“蚂蟥绊”的新闻就被新华网、浙江卫视、《钱江晚报》等数十家媒体宣传报道,日本爱知县丰田市弘誓禅院还将这件作品永久珍藏。可以说,刘杰复刻的这件青瓷“蚂蟥绊”葵口盏已经成为当代龙泉青瓷仿古工艺水平的标杆性器物,在业界传为美谈,也引起了青瓷收藏界的极大关注,可谓一盏难求。

刘杰成功了!那么,他是谁,有着什么样的成长故事,对青瓷艺术又有着什么样的追求?且看下文。

少年学艺

1985年,刘杰出生在龙泉城郊一个叫茶坦的小山村,父辈以务农为业。影响与带领刘杰喜欢上龙泉青瓷的第一位老师是他的表哥,那是一位龙泉青瓷爱好者,收藏有大量的青瓷标本,都堆放在刘杰家的一间屋子里,这些大小不一、釉色不同的标本就是刘杰在孩提时代最主要的玩具。在表哥的影响下,刘杰很小就知道什么是龙泉窑的弟窑与哥窑,能分辨出什么是粉青与梅子青釉,什么是金丝铁线、百級碎、鱼籽纹以及薄胎厚釉、露胎出筋、类冰似玉等龙泉青瓷鉴赏的专业名词与审美概念。

2002年刘杰高中毕业后,就向他的父亲提出要拜师学习青瓷制作手艺。当时龙泉青瓷行业不景气,国营瓷厂刚刚经过企业改制,还有许多民间瓷厂倒闭关门,大量工人下岗失业另谋出路,龙泉青瓷行业的发展前景令人担忧。父亲原本希望刘杰参加高考争取上大学,好在将来谋得一份稳当的职业,但这个时候儿子却提出要学做青瓷,这让他很是为难。父亲也没有直接干预否定,而是说要带刘杰去龙泉规模最大的上垟国营瓷厂看一下。刘杰对此记忆犹新,当年他们是搭坐一辆进山拉木材的手扶拖拉机去的,到了厂区附近,首先看到的便是一根没有冒烟的巨大烟囱,进了厂区则是满路丢弃的石膏模具,还有堆放在一旁等待处理的青灰釉色日用青瓷,那都是由灌浆工艺生产流水线生产出来的。刘杰告诉父亲,这不是他想要来学习青瓷手艺的地方,因为眼前所见的场景和产品,与他从表哥那里获得的认知有太大的落差,但是其拜师学习青瓷的决心不变。最终,刘杰在表哥的引荐与带领之下,来到了龙泉深山小村中的一个民间青瓷仿古作坊,他在那里看到了他所熟悉、似曾相识的器物,那清一色的翠绿釉色深深地吸引着他,刘杰清楚这才是他应该来的地方,要在此拜师学艺。

刘杰的师父姓叶,是他表哥熟悉的一位民间青瓷仿古高手,在业内素有“鬼手”之称。民国时期,古陶瓷研究学者、田野考古大家陈万里先生重新发现龙泉窑之后,龙泉一时成为国内外收藏界关注的重点,吸引了大量的古董商人涌入淘宝,龙泉青瓷仿古工艺就在这时应势而发,时任龙泉县县长的徐渊若曾在1944年出版的《哥窑与弟窑》一书中对此有专门的介绍与记述。新中国成立后,在周恩来总理的关心与指示之下,龙泉窑青瓷生产恢复。当时有一大批民间仿古艺人被吸纳进国营瓷厂,成为龙泉青瓷恢复发展的骨干力量,还有一小部分坚持隐逸在乡村之中继续做仿古生意,刘杰的师父就是其中的一员。在师父那里,刘杰整整学习与工作了近10年的时间:按民间工匠学艺的传统规矩,头三年当学徒,师父管饭不开工钱;出师后,刘杰又在师父的仿古青瓷作坊继续工作了六七年。这一时期,刘杰在师父的指导下学会了制作青瓷的选料、练泥、拉坯、修坯、上釉、烧造等一套完整的青瓷制作与烧造手艺。此外,十年的深山学艺,也教会了刘杰诚实做人,沉稳做事的品性。这一切,都为刘杰日后的发展奠定了扎实的基础。

锋芒初露

2011年前后,经过改革开放30余年的巨大发展,我国的商品供应市场与人们的消费生活方式发生了显著的变化,其中茶文化的兴起带动了龙泉青瓷手工制作茶具市场的热潮。这一变化引起了刘杰的关注,命运之门也正在向他打开。这个时候,刘杰决定走出大山,自己开设工作室,放手一搏。刘杰说记得当时刚出茅庐的他,对自己的手艺很是自信,看见一件器物,嘴上总是挂着这样一句口头禅:“没问题,我能做!”经过一段时间的考察,他决定从手工制作青瓷茶具入手,要凭自己的手头功夫,制作出比同行更为精美的茶盏来打开市场。通过考察,他选中了几款市场热销的手作高档青瓷茶盏进行仿制,几个月过后,成功出窑,刘杰满怀期望能卖一个好价钱。在朋友的推荐下,他迎来了第一位客人,那是一位经营茶叶及茶具专营店的老板。这位客商在看过东西之后,说了这样一句话:“东西不错,手艺可以,但可惜不是自己的作品,不好卖。下次有自己的东西我再过来看看。”原本信心满满的刘杰,犹如当头一棒,被彻底打懵了。也因此,使刘杰明白了一个道理:一个手艺人,仅会模仿是不行的,还要有自己的理解与思想,做出与别人不一样的东西。

在挫折面前,刘杰停下所有的工作,放空自己,重新走向深山的古窑址,与那些熟悉的古瓷片进行对话,寻找信心与灵感。这一天,当他坐在古窑址旁的一块石头上,手持小半个北宋半刀工刻划纹斗笠大茶盏时,突然间心中闪过这样一个想法,自己何不在最熟悉的仿古工艺基础上,将古人的茶具形制大小比例作一变化,然后制作出既有古韵又适合现代人饮茶习惯的青瓷茶具呢?有了想法,就马上下山行动,天道酬勤,几个月过去了,又一窑成功出炉了。恰好,前一次看过刘杰作品的那位客商又来龙泉了,这一次,刘杰的作品得到了他的肯定,隔天还带来了其他几位爱好收藏青瓷茶具的朋友,上手之后都说有感觉、有宋韵,并开出了不菲的价格买下了各自喜欢的一件茶盏。自此,那位客商就成为了刘杰作品的代理经销商与好朋友。

通过这一次的经历,使刘杰明白了一个道理,一个手艺人,光有手艺是遠远不够的,还得有文化,有自己对手艺的理解。所以他在创作之余,都会一头扎进书堆里,一遍遍地翻阅龙泉青瓷研究以及古代社会生活方面的相关书籍,汲取知识,滋养自己。刘杰还开始有系统地收集历代龙泉窑具有典型代表性的标本,作为自己的学习、研究资料。与此同时,一有空他就会跑博物馆,到那里去与历代龙泉青瓷珍品对话,寻找自己的创作灵感。同时广泛接触对龙泉青瓷艺术有研究的老师,虚心求教。

刘杰潜心钻研历代龙泉青瓷经典器型、胎料、胎色、釉料、釉色以及装饰与烧成的手法,在这一时期,刘杰师古却不泥古,以制作既有古典韵味又有实用性功能的生活器皿为主。他的作品不一味迎合市场,坚持自己的思想与对青瓷的认识与理解,很快便引起市场的关注,受到青瓷收藏爱好者的欢迎与追捧。刘杰声名鹊起,被青瓷爱好者誉为龙泉青瓷少壮实力派中的“三杰”之一,另外两个便是李震和陈卫武。其实,所谓的“龙泉三杰”并不是什么职称,也非官方的荣誉称号,他们三位都是因杰出的成就获得了人们的关注与认可。这既是业界和市场对他们青瓷制作艺术水平的一种肯定,也是给予他们的一种鼓励。

深山学艺近十载,昔日山中少年终一鸣惊人。2013年10月,刘杰受邀参与了2014年北京APEC峰会国宴青瓷的设计与制作。峰会期间,刘杰创作的“五子登科——砚滴”“桥耳炉”等作品,因莹润胜玉、独具匠心,获得广泛好评。

在山逐梦

刘杰是一个有情怀、有梦想的人,他学做青瓷的起点很高,对如何做好青瓷也有着自己的理解与定见。刘杰的妻子说,他的脾气与性格很倔,认定想做的事情,就是九头牛也拉不回来。而长久以来,刘杰心中一直有一个梦想,就是要恢复龙泉窑全套的制瓷古法工艺,烧造出与南宋龙泉窑最鼎盛时期接近的作品,他把这件工作作为自己一生的追求与梦想。为此,刘杰又一次选择了隐匿深山,2016年他买下了一幢临茶山竹林而建的古民居。刘杰把它改造成两层的展示空间以及茶室,并在房子的右边搭建了一个工作室,工作室边上还造起了一座小型龙窑。他要在此以他的理解与想法来探索龙泉青瓷的古法烧造工艺,用自己的双手烧出梦中理想的青瓷作品。他带着妻儿,还有爱犬多多,远离城市喧嚣和世俗繁华,隐居在山一隅。刘杰就把他精心打造的新工作室命名为“在山堂”,取“在山而居,因心造境”之意。

刘杰在制作青瓷的过程之中,悟到这样一个问题:为什么用同样的泥料和釉水,当代人就是烧不出南宋时期那种美如璧玉一般的质感呢?刘杰通过思考,认为在青瓷的制作与烧成工艺上,除了时空不能穿越,在选料、制作、配釉、烧成等方面,只要科学地研究古法,当代人在理论上也是有可能烧制出接近古代青瓷品质与水平的作品的。刘杰为了寻找理想的青瓷制作材料,就上山寻找古人开发使用过的矿脉取土点,从制瓷的材料源头上尽可能地保证与古人所用的材料取得一致性。他还经过反复的对比研究,发现如今使用高速钢球滚磨出来的瓷土,破坏了瓷矿料的分子结晶结构,只适合现代的灌浆成型工艺,并不适合手工的成型制作。所以刘杰在“在山堂”中还按照古法设计了一个小型的踏碓来舂制矿石。为了保证泥料的品质,他还特意建成了几个泥料的沉淀池。与此同时,他在新建的小龙窑中不断试烧,通过近一年的努力终于摸清了小龙窑柴烧的火候秉性以及青瓷的一般烧成规律。刘杰自信地说,他现在已能使用其独立设计与研发的“在山堂”小龙窑,烧制出薄胎厚釉的顶级粉青与梅子青釉器物,且目前在整个龙泉,也独此一家,别无他处。

关于龙泉青瓷的施釉工艺,刘杰在研读《龙泉青瓷简史》等书时发现,古代青瓷的施釉工艺方法与现代是不同的。在南宋时期,龙泉窑的薄胎厚釉作品是采用素烧后经多次上釉等复杂工艺烧成的。许多人都验证过这一方法,却得到否定的结论,据此认为专家建立在考古资料分析上提出的素烧多次上釉的工艺有问题。刘杰通过对手头收集的大量的南宋时期薄胎厚釉的瓷片断面多层上釉的痕迹上分析,坚定地认为这一古法工艺是肯定存在的,只不过我们还没了解与掌握而已。他认为大多试验者是用现代的施釉工艺来验证古代的工艺,结果自然就只能南辕北辙。

功夫不负有心人。这一天,刘杰在“在山堂”工作了很长时间,实在太困了,就打了一个盹,迷迷糊糊当中好像看到古人在釉缸中,将器物浸入釉水中进行上釉。醒来后,他突然悟到,素烧后的青瓷坯胎应按照古法,采用古人的浸釉上釉法,而不能为了掌控釉水的厚度采用现代的喷釉方法。刘杰马上按这一思路进行操作,得了较为理想的效果。他通过进一步的探索,发现坯胎素烧火候、温度以及浸釉的时间长短是三个关键要素。刘杰通过自己的实践,充分证明南宋时期龙泉窑素烧多次上釉工艺是存在的。通过这一次的实践,刘杰更加坚定自己的追求与努力的方向。他始终坚信,要想真正烧出古代薄胎厚釉类冰似玉的釉质,还得真正回到古代窑工制瓷的生活场景当中去寻找方法,即要用古法还原,才有可能让我们懂得与理解古人的工艺与智慧。

刘杰选择了古法烧制青瓷的道路,这对于他自己以及他的家庭来说,无疑是一个巨大的挑战。因为凭借这几年用气窑烧制青瓷的成熟经验以及他所积累的人脉,他的作品销路与经济收入应该是相当稳定的。而改用龙窑柴烧古法烧制作品,不仅使生产成本需要大幅度地提高,而且在烧成过程中有太多的不确定性,每一窑稍有不慎就可能颗粒无收。但是,为了追求与实现心中的梦想,刘杰别无选择,义无反顾,勇往直前。除了不断研究与提高龙窑古法柴烧的技艺,以提高作品的烧成率,刘杰还对自己的龙窑古法烧成的作品,按个人理解对青瓷的审美标准进行分级。刘杰说,龙泉青瓷艺人除了尽心尽力做好青瓷作品外,还有一个艰巨的任务,那就是有责任与义务将鉴赏与品味龙泉青瓷艺术之美的方法与一般标准告诉广大的收藏爱好者与消费者。

因此,刘杰将自己“在山堂”古法烧制的作品分成四个艺术品级:

舜耕于历山,陶于河滨,为陶冶之始祖,自此,陶冶之事,窑火不息五千余年。今余在山而居,临水建窑,采松材为薪,依古法制陶,不敢“河滨遗范”自居,但求薪火得以相传。陶者,经烈火冶炼,涅槃为瓷,成窑者仅十之二三,极致佳器更是罕见,经年累月方偶得一件,成色各有不同,可谓入窑一色,出窑万般,件件凝匠心之化。

观其色,品其型,感其韵,得以悟,余为窑器品命:一曰澄观,罄澄心以凝思,眇众虑而为言;一曰窑宝,家传美玉,传世为宝;一曰窑玉,陶之为器,涅槃成玉;一曰遗珠,君子慧目,方识沧海遗珠;四命四品,虽无贵贱之分,却有妙趣之别,所谓众妙之门,玄而又玄,各中趣味,君子自品之。

艺术家简介:

刘杰,1985年生于浙江龙泉,高级工艺美术师,与李震、陈卫武并称“龙泉三杰”。2002年跟随民间著名仿古艺人学习传统龙泉青瓷烧制技艺。2005至2010年主要研究龙泉窑各时期的造型工艺、原料配方和烧成方式。2011年创办“龙泉市刘杰青瓷工作室”,制作以实用为主的传统龙泉青瓷。2016年创办“在山堂”传统龙窑柴烧作坊,烧制自己内心想表达的龙泉青瓷。2014年1月获得丽水市“绿谷新秀(丽水三宝)”称号。

2014年APEC国宴用瓷设计参与者,作品“五子登科砚滴”“桥耳炉”被中国国家博物馆永久收藏,同年作品“弦纹瓶”参加中日韩陶艺家邀请展;2016年G20峰会期间,作品“梅瓶”展示在西湖国宾馆,同年作品“弦纹瓶”参加法国巴黎展;2017年北京“一带一路”会议期间,被指定为陈设用瓷指定合作机构;2020年成功复刻日本东京博物馆收藏的重要国家文化财——南宋龙泉窑六葵口青瓷蚂蟥绊茶盏。

以古为师,敬畏传统,潜心探索研究龙泉古瓷的宋风雅韵与传统龙窑青瓷古法烧造工艺,作品古拙清新,不失经典风范,受到中外青瓷收藏爱好者的追捧,被视为珍宝。