不同豇豆品种对斑潜蝇的抗虫性比较和筛选

2021-03-13冯玉洁李道敏王三勇

潘 飞,冯 青,冯玉洁,李道敏,王三勇

(海南省农业科学院植物保护研究所/海南省植物病虫害防控重点实验室/农业部海口有害生物科学观测实验站,海南 海口 571100)

豇豆俗称豆角,属于短日照作物,耐热性强,是我国广泛栽培的大众化蔬菜之一,其生长适温为20~25 ℃,在夏季35 ℃以上高温仍能正常结荚,但不耐霜冻,10 ℃以下较长时间低温,生长受抑制。海南冬季瓜菜种植时间集中在10月到翌年4月,此时温度在20 ℃左右,最冷的1—2月份平均温度为16~20 ℃,干旱少雨,光照充足,非常适宜豇豆的周年种植,利用海南冬季气候优势,大面积种植豇豆已成为海南农民的重要收入来源之一。

斑潜蝇(Liriomyza),又称鬼画符,属于双翅目潜蝇科害虫,全世界共有300多种,具有重要经济意义的有10余种,但危害最严重的有4种,目前在海南发生危害严重的主要是美洲斑潜蝇和三叶草斑潜蝇[1]。该类虫以雌成虫在寄主叶片上刺孔并取食和产卵,卵孵化后幼虫潜入叶片和叶柄,产生不规则蛇形白色虫道,导致植物叶绿素被破坏,光合作用降低,产量大幅度下降,危害严重时可导致叶片大量脱落,植株发育延迟以至枯死[2]。1993年首次发现美洲斑潜蝇在海南岛大量发生,至2000年已查明28个省(市、自治区)均有不同程度发生,并且上升为蔬菜主要害虫之一[3-4]。2005年12月在我国广东省中山市首次发现三叶草斑潜蝇,2006年4月在海南省海口市郊、澄迈、陵水、文昌和三亚相继又发现三叶草斑潜蝇的危害[5]。与美洲斑潜蝇相比,三叶草斑潜蝇寄主范围更广,抗药能力更强,耐高温和低温的程度更广,其潜在危害性更大,可危害25个科300多种植物。罗丰等[6]研究发现,种间竞争使得2种斑潜蝇在豇豆植株上空间生态位分布产生差异,三叶草斑潜蝇在豇豆上的种群数量在97%以上,已上升为豇豆上斑潜蝇的优势种,其主要集中在80 cm以上的空间位置,种群百分比达到了71.30%;美洲斑潜蝇主要集中在40~120 cm的空间位置,种群百分比为61.29%[6]。近年来,斑潜蝇在海南三亚、陵水、乐东、澄迈等主要豇豆种植区危害逐年加重,2—4月份部分田块呈爆发态势,被害株率达到100%,虫道危害占整个叶片面积比例为70%以上,产量损失一般10%~30%,严重时减产50%以上,甚至毁产绝收,对豇豆产量及品质影响很大。本研究拟开展几种豇豆品种对斑潜蝇的抗虫性比较和筛选试验,以明确其差异性,指导生产上合理选择品种,显著提升海南豇豆的安全生产水平,提高豇豆产量和品质,帮助农民增收,促进蔬菜产业的健康、持续发展。

1 材料和方法

1.1 试验地点

试验地点位于海南省澄迈县永发镇文安村,该村常年种植的冬季蔬菜主要有豇豆、辣椒等,周边种植豇豆约13.3 hm2。前茬作物为水稻,起垄栽培、施底肥(有机肥)覆膜直播、滴灌,种植中后期追施复合肥,并用小竹竿搭人字架。

1.2 试验材料

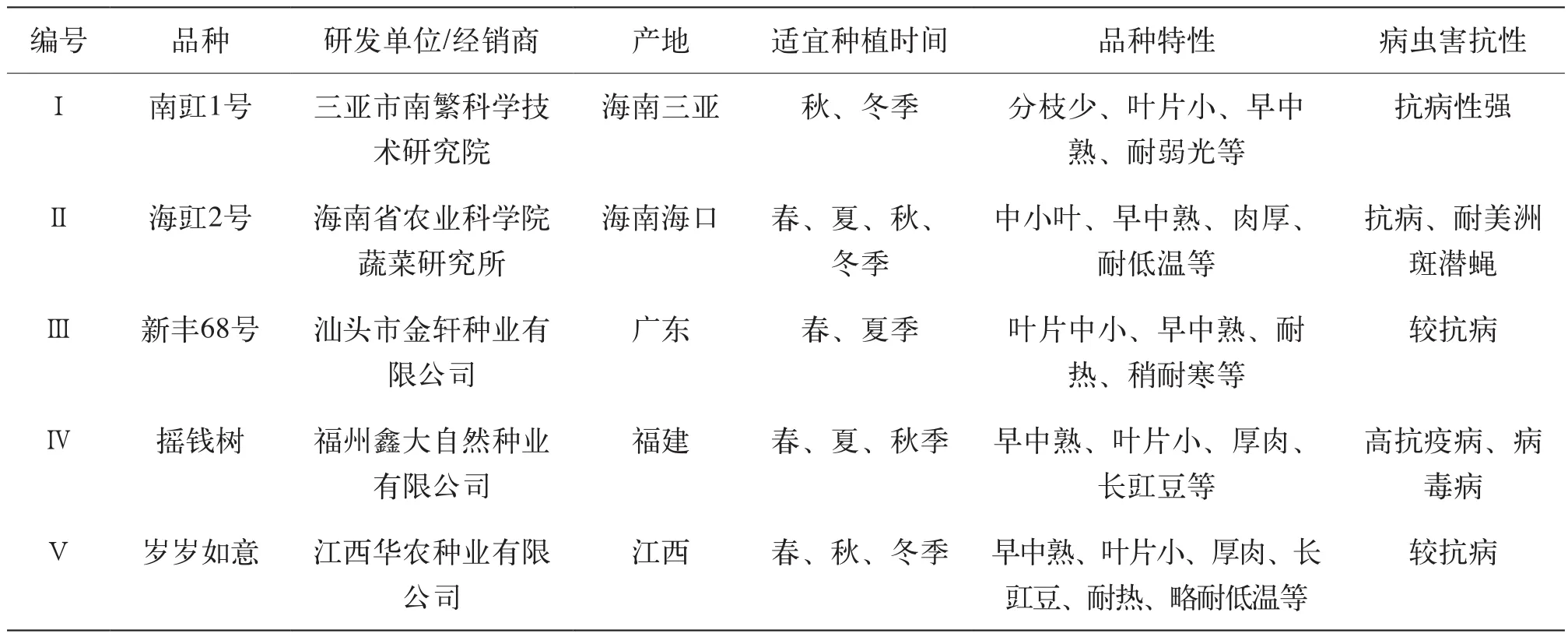

当地主栽品种:南豇1号、海豇2号、新丰68号、摇钱树、岁岁如意(在澄迈、乐东、陵水、三亚等地近2—3年冬季大规模种植的豇豆主栽品种),其主要品种特性、产地、病虫害抗性等特征见表1。

表1 供试的不同豇豆品种特性

1.3 试验方法

以上述5个豇豆品种为研究对象,在同一田块、相同肥水管理条件下种植,试验期间不施用其他化学杀虫剂防治其他病虫害,试验地面积667 m2,每小区面积44 m2,设3次重复,随机区组排列。于2019年12月3日种植,采用直播方式,按株行距25 cm×70 cm穴播,播种深度4~6 cm,每穴3~4粒种子,出苗后间去弱小病苗,每穴留2~3株。待豇豆植株藤蔓茂盛并爬满竹架顶端,上部、中部和下部叶片均有斑潜蝇危害时开始相关数据调查,分别于2020年2月11日、2月21日、3月3日,即每10 d调查1次,每一小区随机选取20~30株豇豆,调查上、中、下3~6片叶子危害情况,至少调查100片叶/小区。每10 d调查1次,直至豇豆植株整体长势明显衰弱。

调查分级标准:

0级:叶面上无潜道;

1级:潜食叶面积小于整片叶面积的10%;

2级:潜食叶面积占整片叶面积的11%~20%;

3级:潜食叶面积占整片叶面积的21%~30%;

4级:潜食叶面积占整片叶面积的31%~40%;

5级:潜食叶面积占整片叶面积的40%以上。

比较斑潜蝇对不同豇豆品种的危害情况,筛选出对斑潜蝇抗性较好的豇豆品种。

计算虫情指数,公式为:虫情指数=[∑(叶片被害等级×该等级被害叶片数量)/(调查叶片总量×叶片被害最高级别)]×100。

1.4 数据处理

利用Excel进行数据统计,运用统计分析软件DPS9.50进行Duncan多重比较。

2 结果与分析

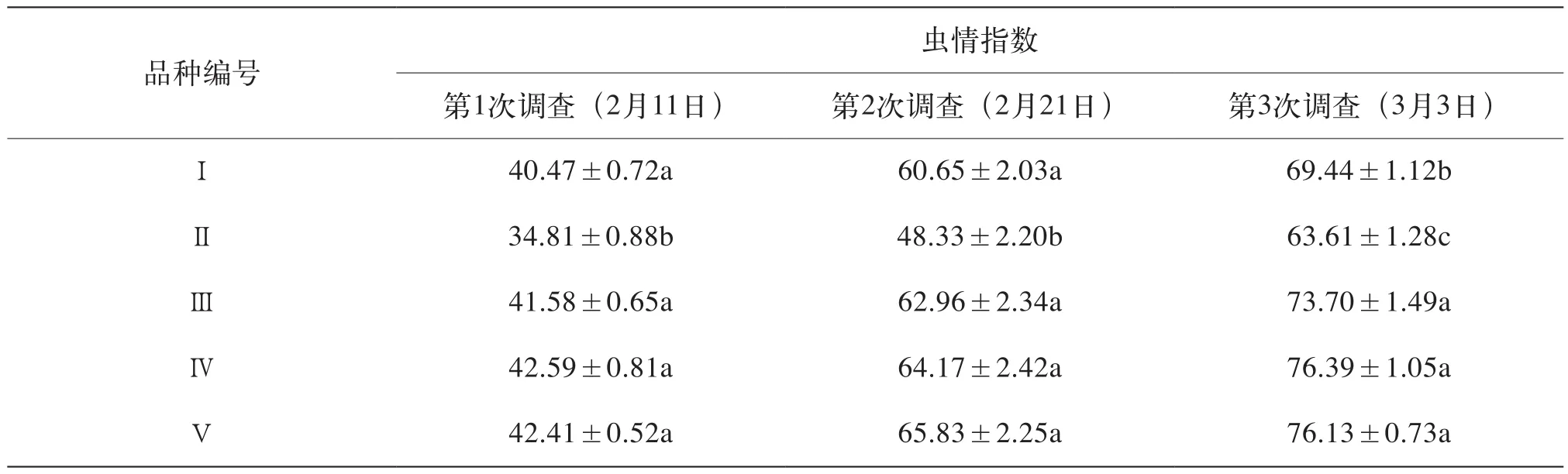

由表2可知,第1次调查(2月11日)时,海豇2号(Ⅱ)斑潜蝇危害的虫情指数显著低于Ⅰ(南豇1号)、Ⅲ(新丰68号)、Ⅳ(摇钱树)和Ⅴ(岁岁如意),其余4个豇豆品种斑潜蝇危害的虫情指数差异不显著。第2次调查(2月21日)时,5个豇豆品种斑潜蝇危害的虫情指数均急剧增大,但海豇2号(Ⅱ)斑潜蝇危害的虫情指数显著低于Ⅰ(南豇1号)、Ⅲ(新丰68号)、Ⅳ(摇钱树)和Ⅴ(岁岁如意),其余4个豇豆品种斑潜蝇危害的虫情指数差异不显著。第3次调查(3月3日)时,5个豇豆品种斑潜蝇危害的虫情指数持续增大,但海豇2号(Ⅱ)斑潜蝇危害的虫情指数仍显著低于Ⅰ(南豇1号)、Ⅲ(新丰68号)、Ⅳ(摇钱树)和Ⅴ(岁岁如意);Ⅰ(南豇1号)斑潜蝇危害的虫情指数显著低于Ⅲ(新丰68号)、Ⅳ(摇钱树)和Ⅴ(岁岁如意);其余3个豇豆品种斑潜蝇危害的虫情指数差异不显著。总体而言,海豇2号斑潜蝇危害的虫情指数最低,其次为南豇1号,其余3个豇豆品种(新丰68号、摇钱树和岁岁如意)斑潜蝇危害的虫情指数差异不显著。

表2 斑潜蝇对不同豇豆品种的危害情况调查结果

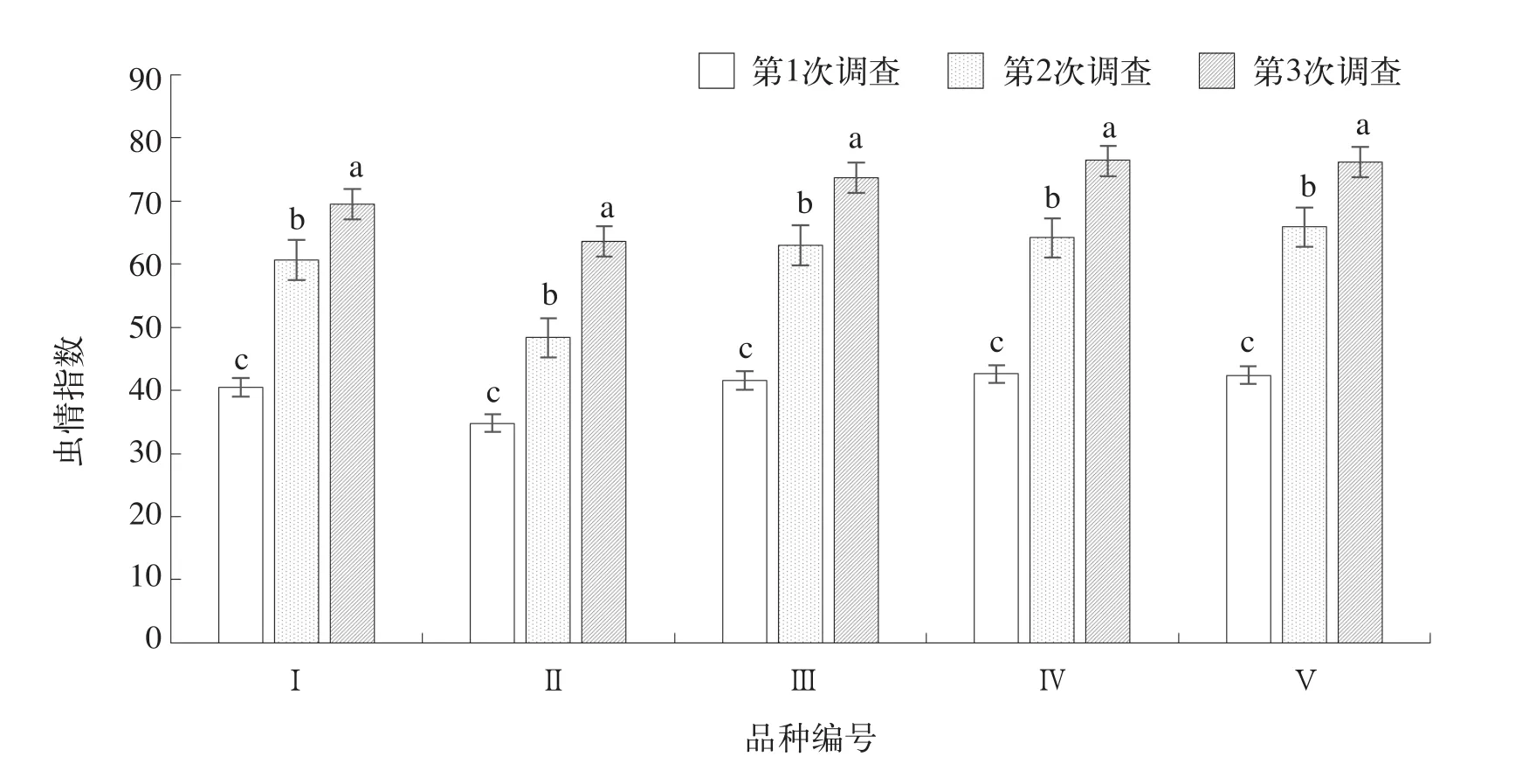

图1显示了连续3次调查(2月11日、2月21日和3月3日)斑潜蝇对Ⅰ(南豇1号)、Ⅱ(海豇2号)、Ⅲ(新丰68号)、Ⅳ(摇钱树)和Ⅴ(岁岁如意)5个豇豆品种的虫情指数变化。同一豇豆品种连续3次调查的虫情指数差异显著,均以第1次调查的虫情指数最低,随着时间的推移,5个豇豆品种斑潜蝇危害的虫情指数均持续显著急剧增大。这说明斑潜蝇的繁殖能力超强,在生产中斑潜蝇的防治要趁早趁小,无论什么豇豆品种,一旦发现有斑潜蝇危害,应及时防治,否则虫口密度一旦增大,后期很难防治,豇豆植株长势衰落,将对产量和品质造成很大的影响。

图1 不同时期调查斑潜蝇对5个豇豆品种的危害虫情指数变化

3 结论与讨论

在植物—昆虫的相互作用中,植物用不同机制来避免、阻碍或限制昆虫的侵害,或者通过快速再生来忍耐虫害的这种能力被称为植物的抗虫性。培育和推广应用抗虫性品种是害虫综合治理措施中一种重要的手段,具有高产、稳产、优质、抗逆和适应性广泛等特点。从本试验结果可知,在实际生产中可优先选择当地培育的豇豆品种——海豇2号,其次为南豇1号,其对斑潜蝇的抗虫性均较好,值得推广应用。2—3月份海南干旱少雨、光照充足,非常适宜豇豆的反季节种植,此时主要病虫害的猖獗危害是豇豆安全生产中棘手的问题,尤其是斑潜蝇,该虫繁殖能力强,发育周期短,世代重叠,以雌成虫在豇豆叶片上取食和产卵,降低植物的光合作用,严重时叶片大量脱落,植物发育延缓甚至枯死。本文第1次调查时,豇豆植株上层、中层和下层叶片均有斑潜蝇危害,此时危害程度较小,潜食叶面积占整片叶面积的21%~30%;仅隔10 d后,斑潜蝇潜食叶面积占整片叶面积的31%~40%或40%以上;20 d后,斑潜蝇潜食叶面积占整片叶面积的40%以上,植株长势显著衰弱,不得不停止试验。

金辉等[7]研究报道斑潜蝇对豇豆的危害随着虫情指数的增大,豇豆单株产量下降(Y=413.99-2.41X),产量损失率增高(Y=0.584 3X-0.361 3),防治指标为:当虫情指数达到2.76时,就应及时用药防治。实际生产中不仅要选择抗虫性较好的品种,还要协调应用农业措施、物理诱杀、生物防治和化学农药,否则将严重影响豇豆产量和豇豆品质。传统的开沟漫灌极易传播枯萎病等一些土传病害,采用覆膜滴灌、同一垄2行豇豆搭架捆绑,叶片上掉落的斑潜蝇蛹经过阳光曝晒、雨水冲刷和药剂喷施均能被大量杀死,能显著减少下一代虫口基数;同时,播种前深翻土地曝晒,种植期间及时清除田间残枝落叶、杂草,集中深埋或沤肥,均能减少斑潜蝇化蛹场所。从豇豆苗期直至采收末期,持续不间断悬挂黄板可有效控制斑潜蝇危害。当地斑潜蝇寄生蜂种类资源丰富、自然寄生率较高,对寄生蜂应加以保护利用,充分发挥其控制效能。连片种植地块应加强统防统治,彻底消灭虫源。由于老熟幼虫化蛹、成虫羽化和交尾多集中在上午,上午施药效果最佳。一般在卵孵化盛期至幼虫1~2龄前(虫道很小时)防治效果明显,选择高效、低毒、低残留的化学农药,如10%灭蝇胺可溶液剂、30%灭蝇胺悬浮剂、80%灭蝇胺水分散粒剂、25%乙基多杀菌素水分散粒剂、10%溴氰虫酰胺可分散油悬浮剂、5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂、22.4%螺虫乙酯悬浮剂等,药剂的使用应注意交替轮换用药,每种药剂在1个生长季节使用次数不超过2次,避免斑潜蝇抗药性的迅速上升,减少农药使用量,减轻环境污染和降低防治成本。