地铁车站中柱抗震性能试验研究*

2021-03-12马乾瑛赵广旗姜存玉

马乾瑛, 赵广旗, 姜存玉

(长安大学建筑工程学院, 西安 710061)

0 引言

建筑结构中采用的分体柱将截面较大的柱剖分为若干截面较小的柱,以减小柱体的剪切刚度,增加其长细比,从而避免较大柱体出现典型的剪切破坏。然而,针对在地铁地下车站中采用分体柱的情况,目前尚未有工程实例及相关研究成果。

钢筋混凝土分体柱就是采用隔板将矩形截面劈分成2根或4根独立配筋的等截面柱,这样柱截面尺寸变小,长细比加大,使短柱的剪跨比增大一倍,变短柱为“长柱”[1-2],柱延性有明显提高。随着地铁建设的大规模发展,针对地铁地下车站的抗震性能研究也得到了越来越多的重视。针对地铁地下车站中柱在地震时易发生剪切破坏[3-4]的情况,如果通过增大截面面积来增大强度的方法,则不仅引发了与地铁车站使用功能之间的矛盾,另一方面其变形能力变差,导致中柱与侧墙之间的变形更加不一致,有可能引起脆性破坏。

迄今为止,研究者已经开展了分体柱的抗震性能[5-7]、分体柱框架梁柱节点的抗震性能[8-9]、分体柱框架的抗震性能试验研究[10]及分体柱非线性有限元分析[11]等,获得了诸如分体柱的受力机理、刚度取值、抗震性能及分体柱对框架节点受力和抗震性能的影响等初步成果。

地铁地下车站中柱具有强度高、配筋率大、截面为异形且弱轴受力等特点。本文利用常规的试验装置进行了地铁地下车站普通中柱及相同工况下分体柱的低周往复加载试验研究,总结了不同柱体的破坏模式,为之后分体柱在实际地铁工程中的应用提供一些参考。

1 试验概况

1.1 试件设计

根据南宁地铁清平坡站中柱设计配筋,进行1∶2缩尺比例模型制作,为了更好地进行对比测试,分别进行了普通柱PTZ及分体柱FTZ的长柱、短柱设计。

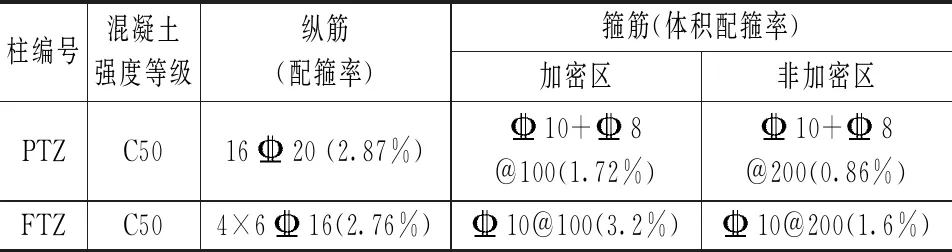

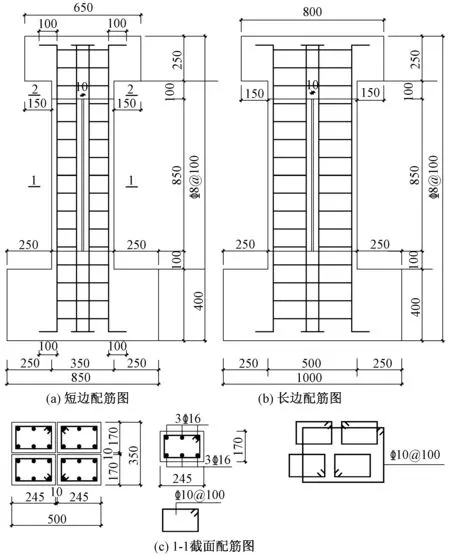

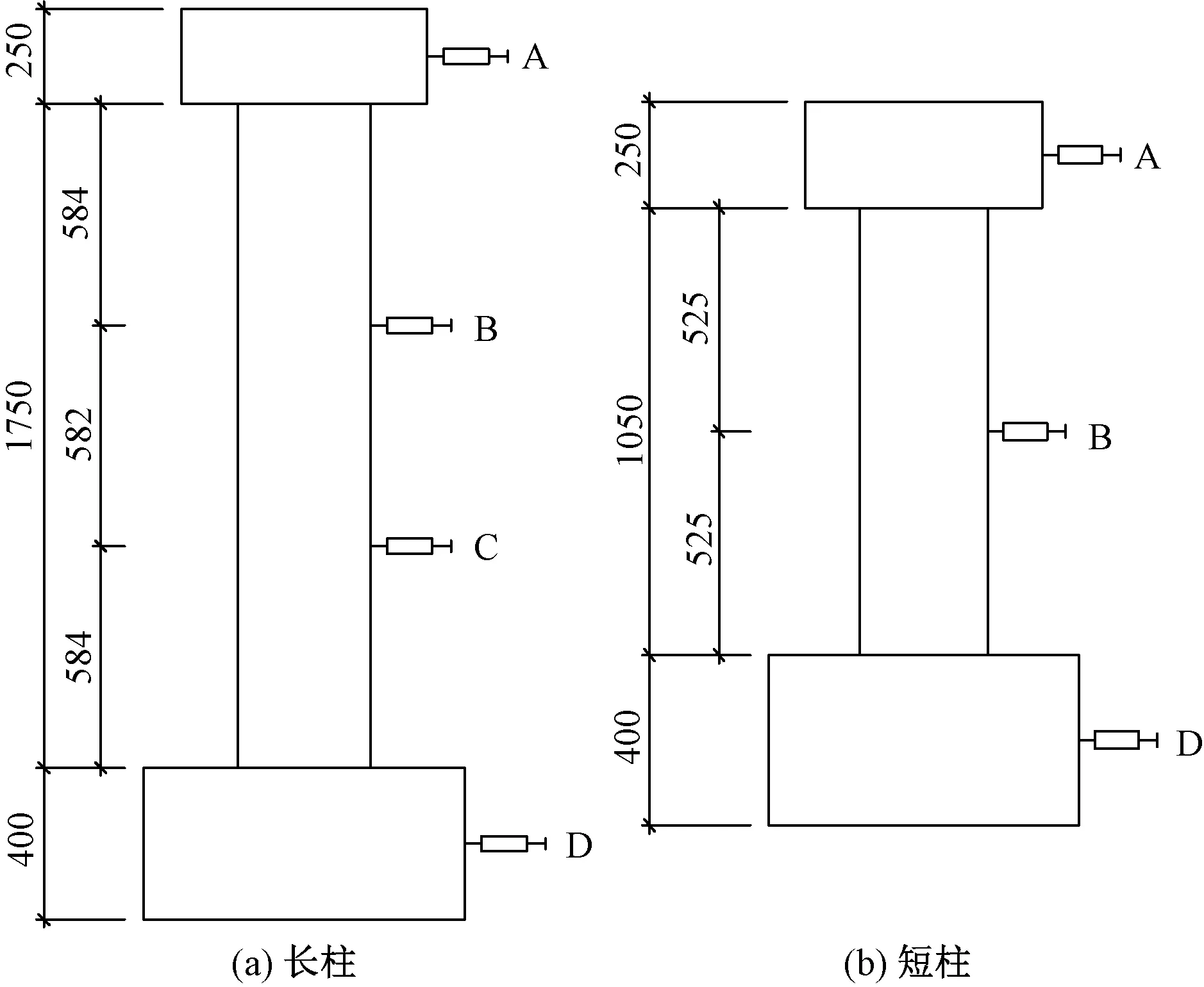

普通柱PTZ由上部加载块、柱体及下部固定块组成,其中上部加载块尺寸为800mm×650mm×250mm;底部固定块尺寸为1 000mm×850mm×400mm;柱体截面尺寸为500mm×350mm,柱体高度:长柱1 750mm,剪跨比2.5;短柱高度为1 050mm,剪跨比为1.5。分体柱试件模型同样由上部加载块、柱体与底部固定块组成,其中上部加载块、底部固定块及柱体高度尺寸与普通柱相同,柱体用10mm厚十字交叉竹胶板分为4个独立柱体,柱体在上部与加载块及下部与固定块交接部位设置100mm的过渡柱区。考虑普通柱PTZ与分体柱FTZ承受相同工况,FTZ柱体的4个独立柱体共同承担轴力、弯矩及剪力,因此不考虑分体柱截面减小情况,根据钢筋截面面积相等原则,将普通柱PTZ截面的钢筋平均分配到分体柱FTZ的4个独立柱体中。PTZ及FTZ两种柱体混凝土强度等级为C50,纵向钢筋强度等级为HRB400,箍筋强度等级为HRB400,上部500mm和下部500mm范围内为箍筋加密区。分别根据普通柱PTZ和分体柱FTZ的高度制作两种高度的普通柱和分体柱。两种柱体试件参数如表1所示,配筋如图1~4所示。

试件设计参数 表1

图2 分体柱长柱FTZ1尺寸及配筋

图3 普通短柱PTZ2尺寸及配筋

图4 分体柱短柱FTZ2尺寸及配筋

1.2 材料性能

试件制作流程为:加工钢筋→粘贴钢筋应变片→连接应变片引线→绑扎钢筋笼→安装模板→浇筑混凝土→养护。

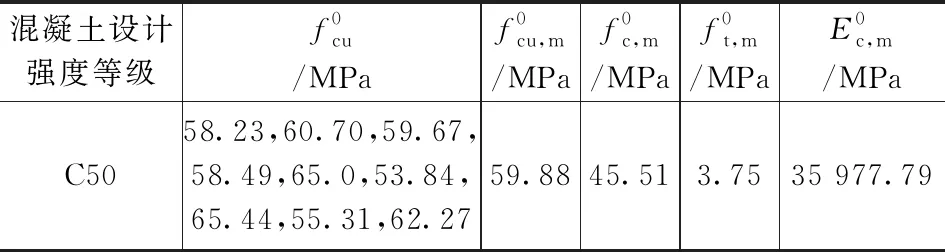

试件制作均采用自密实商品混凝土,接照绑扎钢筋→支模板→浇筑的顺序进行制作,浇筑时先浇筑底部固定块,养护两周后,将底部固定块顶面与柱体连接处进行凿毛处理,再浇筑柱体和顶部加载块。在制作试件的同时浇筑3组(每组3个,共9个) 150mm×150mm×150mm的混凝土立方体标准块,并与试件进行同条件养护。试验开始前对立方体标准块进行抗压强度测试,结果见表2。

混凝土力学性能指标 表2

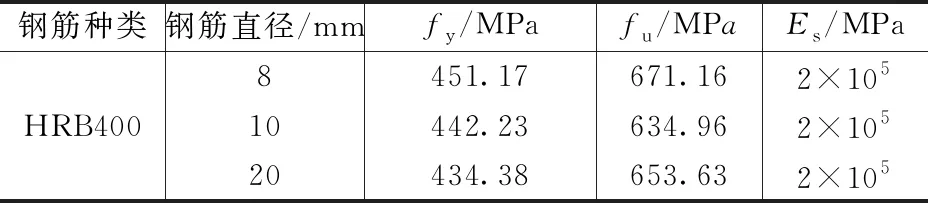

根据《混凝土结构实验方法标准》(GB/T 50152—2012)[12],试件钢筋骨架采用HRB400级热轧带肋钢筋绑扎制作。在绑扎钢筋时,留取各类直径的钢筋试样,试样长300mm,3个试样为一组,各类直径钢筋各取一组。对钢筋的力学性能进行测定,结果如表3所示。

钢筋力学性能指标 表3

1.3 加载方案

拟静力水平加载试验装置由竖向加载装置和水平加载装置组成。试验加载装置示意图及试验加载装置实景图分别见图5和图6。

图5 试验加载装置示意图

图6 试验加载装置实景图

试验采用了恒定轴力条件下,施加水平低周往复荷载的加载方案。按轴压比为0.2施加荷载,根据截面尺寸和混凝土抗压强度,竖向荷载取800kN。水平荷载采用固定在反力墙上的MTS电液伺服作动器加载,通过作动器连接头将作动器与试验柱连接,从而水平力通过连接头传递给试验柱。其最大推力为1 000kN,最大拉力为1 000kN。

为避免试件滑移,用压梁把试件基座固定在地面台座上,为保证试件顶部在水平推、拉作用时能自由移动和转动,在竖向千斤顶与水平横梁之间加设水平移动的滚轮。保持竖向荷载值不变,普通长柱PTZ1和分体长柱FTZ1以10mm为级差施加水平荷载,每级加载往复循环3次,普通短柱PTZ2和分体短柱FTZ2以5mm为级差施加水平荷载,每级加载往复循环3次。当水平荷载降至拉力或推力最大值的85%时认定试件破坏,停止试验。试件屈服以外围受压侧纵向钢筋全部屈服或滞回曲线上出现明显拐点为准。试验加载制度如图7所示。

图7 试验加载制度

1.4 试验数据的采集

本次试验的测量装置包括变形测量装置和应变测量装置。

柱顶所受的水平荷载利用电液伺服作动器内的力传感器进行测量;在顶座侧面的中间位置设置量程为±150mm(长柱)、±100mm(短柱)水平位移计A,测量柱顶加载点在循环水平荷载下的位移;对于长柱,沿柱高均匀布置2个水平位移计B和C,对于短柱,在柱高中间位置设置水平位移计B,测量试件不同高度处的位移情况;在底座侧面设置水平位移计D,观测试件是否出现整体移动。位移计布置图见图8。

图8 位移计位置

2 试验现象及破坏形态描述

为了方便描述试验现象及破坏特征,用T表示“推”,L表示“拉”,第一个数字代表位移的大小,第二个数字代表该位移下的第几次循环。如“T-5-1”即为柱顶第1次向推的方向产生了5mm的位移。定义:东面为实景图(图6)中受拉力的一面,西面为受推力的一面,南面、北面为柱体的两个侧面。

(1)普通长柱PTZ1

加载过程中,T-10-1时,西面距柱底34,56cm处出现长约5.5,9.6cm的横向裂缝,北面距柱底35,56cm处出现长约10.5,5.5cm的横向裂缝;L-10-1时,南面距柱底12,46cm处出现长约6,9cm的横向裂缝,东面距柱底46cm处出现长约40cm的横向裂缝,北面距柱底36cm处出现长约13cm的裂缝;T-10-3时,原有裂缝有一定延伸,裂缝最大宽度约0.05mm;L-20-1时,南面距离柱底63,96cm处出现长约16,7cm的横向裂缝,东面在距柱底36~76cm范围内出现3条横向贯通裂缝,此时裂缝最大宽度约为0.1mm;T-20-3时,原有裂缝有一定延伸,各面裂缝最大宽度约为0.1mm;L-30-1时,各面裂缝有一定延伸,南面裂缝最大宽度约为0.15mm;L-40-1时,此时各面裂缝最大宽度约0.2mm;L-50-1时,东面、南面和北面部分裂缝均斜向下有所延伸,此时裂缝最大宽度约为0.25mm,此时东面裂缝最大宽度达到0.4mm;T-60-3时,南面、北面斜裂缝向中部延伸,因贯通而形成“X”形裂缝,南面和西面裂缝最大宽度可达0.57mm,北面裂缝最大宽度约为0.35mm;T-80-1时,柱脚处的混凝土被压碎,而此时裂缝不再出现;T-100-1时,东面、西面距柱脚10cm处的混凝土开始爆起脱落;T-120-1时,柱底混凝土严重脱落并露出钢筋。最终破坏状态如图9所示。

图9 普通长柱PTZ1各面最终破坏状态

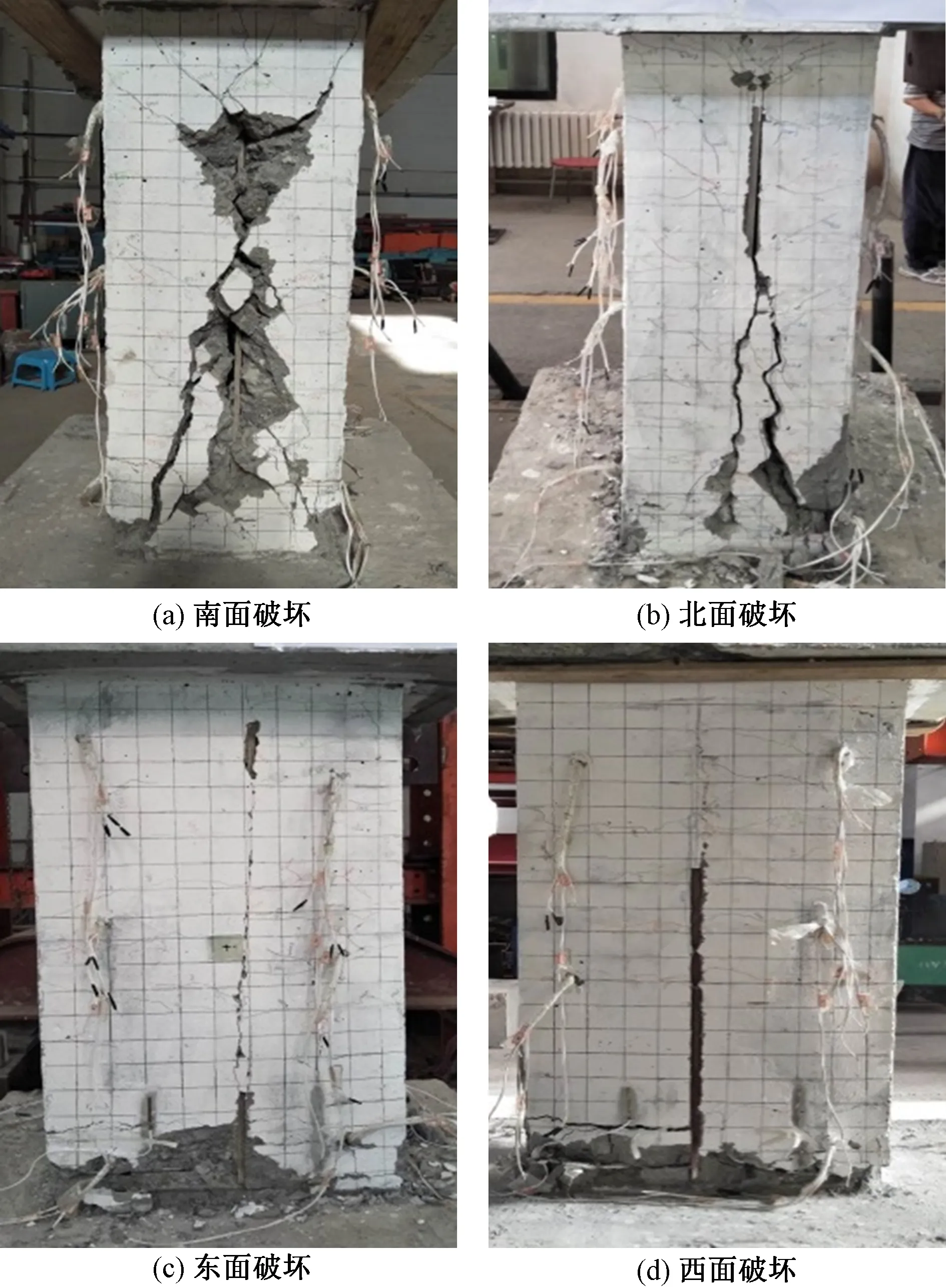

(2)分体长柱FTZ1

柱顶水平推力为70kN时,南面中间隔板处出现即将贯通的竖向裂缝,南面距柱底37,22cm出现长约8cm的横向裂缝,北面隔板处的裂缝间断出现,在距柱底20~55cm的范围内出现8条短小的斜裂缝,西面距柱底37,22cm处出现长约8,6cm的横向裂缝;柱顶水平拉力为70kN时,南面在柱底和柱中部出现3条横向裂缝,东面距柱底60,90cm处出现长约25,15cm的横向裂缝,北面距柱底30cm处出现长约10cm的横向裂缝;T-10-1~L-20-3时,南面原有横向裂缝延伸与此面中间竖向裂缝相连,并出现新的横向裂缝,北面中间间断竖向裂缝延伸连接出现新的横向裂缝,东、西面在柱中部和底部出现1条横向裂缝并逐渐延伸贯通;T-30-1~L-40-3时,南面竖向裂缝在柱顶和柱底向两边斜向延伸,北面竖向裂缝即将上下贯通,在柱顶和柱底与斜裂缝相连,东面隔板处出现贯通的竖向裂缝;T-50-1~L-70-3时,南、北面竖向裂缝宽度变大,东、西面横向裂缝主要在柱脚发展,裂缝宽度明显比其他裂缝宽;T-80-1~L-100-3时,南面柱脚处裂缝宽度变大,北面柱角侧棱处和竖向裂缝两侧的混凝土压碎,露出隔板,东面和西面柱脚处混凝土剥落,西面隔板处出现横向裂缝;T-110-1~L-120-3时,南面和北面柱脚处的横向裂缝和斜裂缝宽度增加,东、西面柱脚处的混凝土被压碎,保护层混凝土爆起剥落,露出已经明显屈服的钢筋。各面最终破坏状态如图10所示。

图10 分体长柱FTZ1各面最终破坏状态

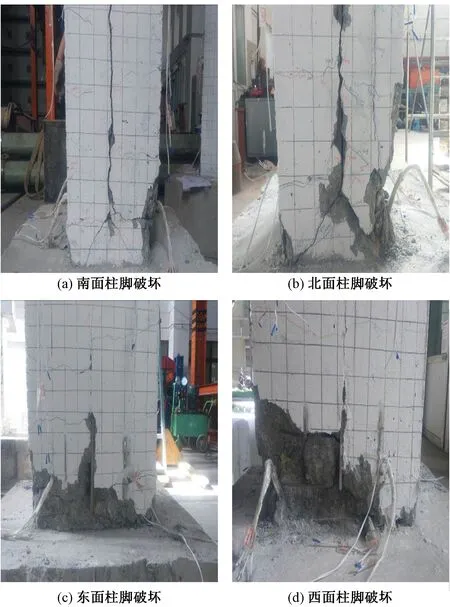

(3)普通短柱PTZ2

加载过程中,L-5-1时,东面距柱底20cm处出现了1条横向贯通裂缝;T-5-3时,距柱底座26~46cm范围内出现4条横向裂缝;L-5-3时,东面距柱底13,30cm处出现2条横向裂缝;L-10-3时,东面距柱底63cm处出现了1条横向贯通裂缝,并通过侧棱向南面延伸,南面距柱底46cm处出现新的斜裂缝;T-15-1时,南面距柱底30cm处出现了1条斜向裂缝,北面距柱底10~50cm的范围内出现4条斜裂缝,西面距离柱底62cm处出现了1条横向贯通裂缝;L-15-1时,南面距离柱底10cm处出现1条斜裂缝;T-20-1时,西面距柱底70cm处出现横向裂缝,北面和南面距柱底58cm处分别出现斜向裂缝;L-20-3时,南面距柱底5cm处出现1条斜裂缝;T-25-1时,西面距柱底70cm处的横向裂缝延伸贯通整个截面;T-30-1时,南面距柱底64cm处出现1条新的斜裂缝,东面距柱顶16cm和26cm处出现新的横向裂缝,其中1条横向贯通;T-35-1时,南面和北面距柱顶10~25cm范围出现斜裂缝;T-35-3时,南面和北面上部的斜裂缝向斜下方延伸,与其他斜裂缝交叉并贯通形成“X”形裂缝;L-40-1时,南面和北面斜裂缝向中部延伸,形成交叉的“X”形裂缝;T-55-2时,柱脚处混凝土被压碎。各面最终破坏状态如图11所示。

图11 普通短柱PTZ2各面最终破坏状态

(4)分体短柱FTZ2

加载过程中,T-5-1时,西面距柱底30,50,60cm处出现长约15,17,27cm的横向裂缝,柱中间隔板处出现长约20cm的竖向裂缝,南面距柱底25cm处出现长约15cm、宽约0.1mm的裂缝,北面中间隔板处原有裂缝向上延伸了约35cm,距柱底12~57cm的范围内出现4条长约9cm的裂缝,宽度约为0.1mm; T-5-3~L-15-3时,北面中间隔板处的竖向裂缝几乎贯通整个柱身,竖向裂缝上端和下端向两边延伸形成斜裂缝,柱身均匀地出现多条横向裂缝,这些裂缝与中间竖向裂缝相连,北面裂缝最大宽度约为0.75mm,南面的上部和中部的斜裂缝延伸,在隔板处出现交叉,形成“X”形裂缝,并且在隔板处分叉延伸,南面裂缝最大宽度约为1.15mm;T-20-1~L-30-3时,北面与此面中间竖向裂缝相连的裂缝增多,北面中间竖向裂缝变宽,露出中间隔板,南面隔板处的竖向裂缝与上部和下部的斜裂缝相连,形成贯通柱身上下的斜裂缝;T-40-1~L-60-3时,南面中间隔板处的裂缝扩展,并且随着往复荷载的作用,裂缝处的混凝土来回搓动将混凝土压碎,北面竖向裂缝宽度变大,北面右边侧棱柱脚处混凝土压碎,形成1条向上发展的斜裂缝,东面和西面柱脚处的混凝土压碎,保护层混凝土爆起剥落,露出已经明显屈服的钢筋。各面最终破坏状态如图12所示。

图12 分体短柱FTZ2各面最终破坏状态

3 试验结果及分析

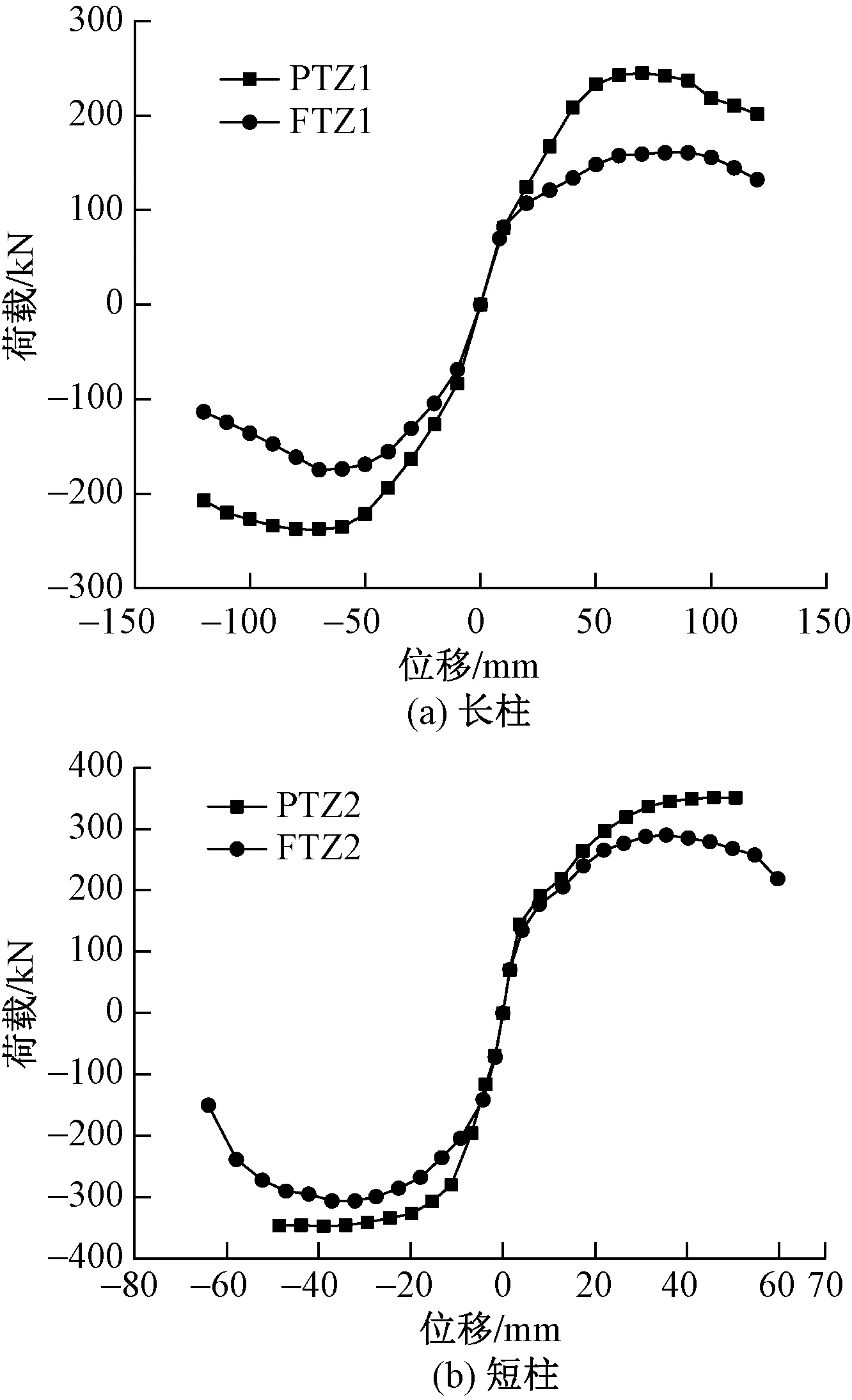

3.1 滞回曲线

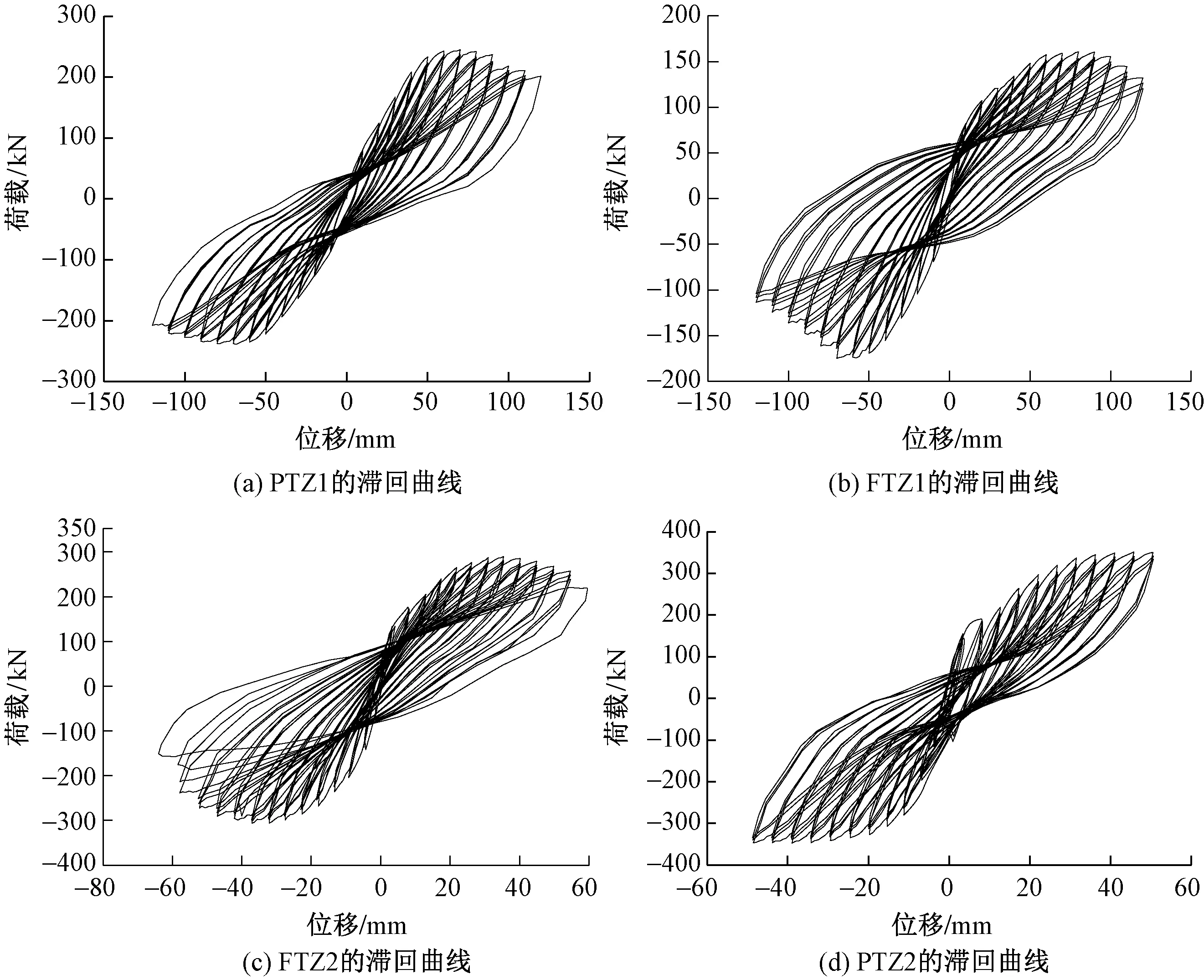

图13为普通柱PTZ和分体柱FTZ的滞回曲线。可以看出:

图13 各柱滞回曲线

(1)试验加载初期,柱处于弹性阶段,无残余变形,各柱的滞回曲线基本为一条直线。

(2)各柱的滞回曲线都比较饱满,说明各柱都有较好的耗能性能。普通长柱PTZ1和普通短柱PTZ2在加载初期滞回曲线均呈现梭形;随着位移的增加,柱混凝土开裂、钢筋滑移,滞回曲线出现“捏缩”现象,开始向弓形发展;随着位移进一步的增加,柱出现了大量滑移,使滞回曲线表现为反S形。

(3)对比普通长柱PTZ1和分体长柱FTZ1的滞回曲线得出,普通长柱PTZ1的最大承载力为241.01kN,分体长柱FTZ1的最大承载力为167.2kN。对比普通短柱PTZ2和分体短柱FTZ2的滞回曲线曲线得出,普通短柱PTZ2的最大承载力为345.43kN,分体短柱FTZ2的最大承载力为298.22kN,由此表明,相同截面面积、相似纵筋配筋率时,分体柱比普通柱的水平承载力有所减小,并且柱的剪跨比越大,水平承载力减小得越明显。相同水平荷载时,分体柱滞回环包围的面积要大于普通柱,说明相同水平荷载时,分体柱的耗能性能要优于普通柱。

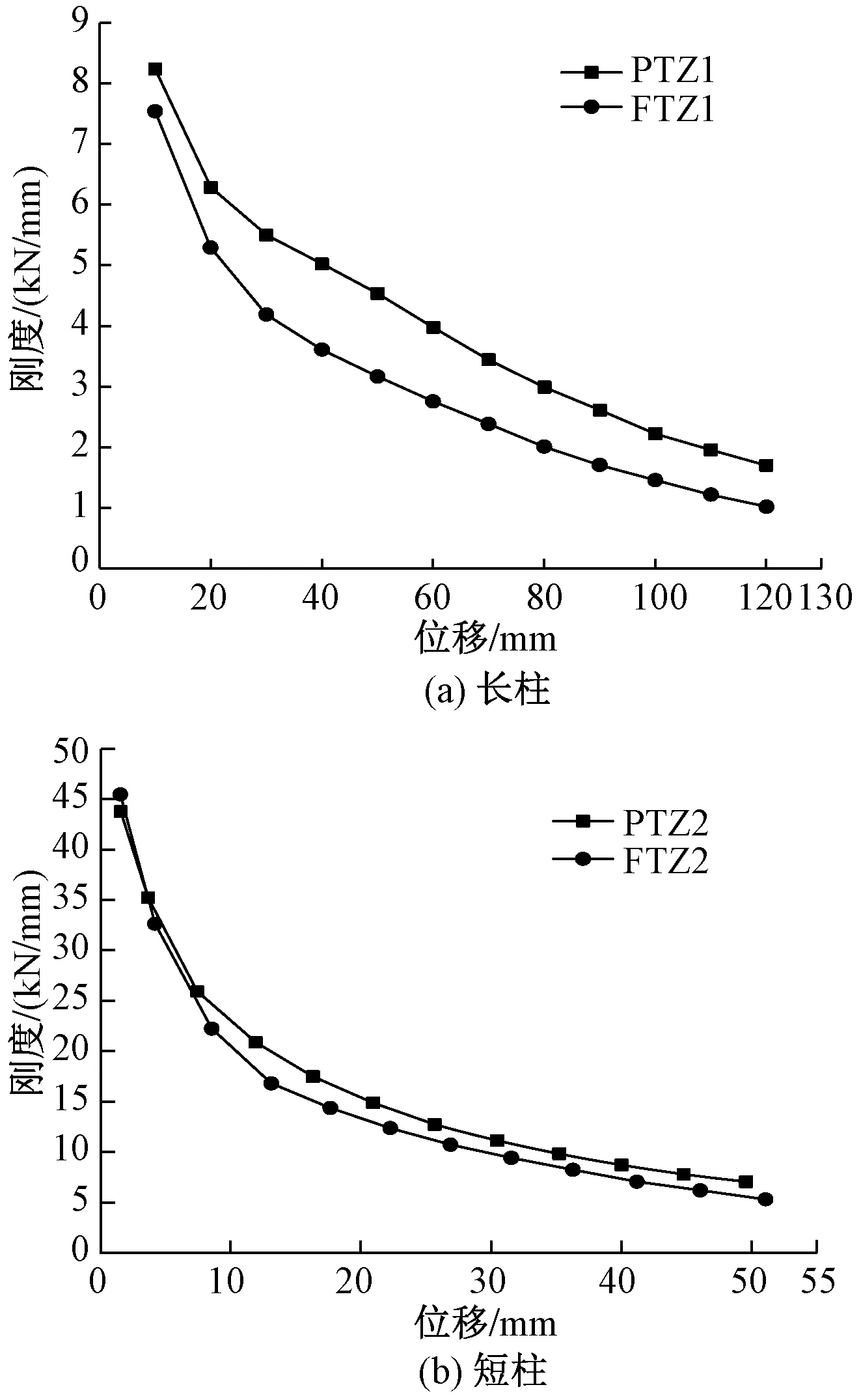

3.2 刚度退化分析

依据《建筑抗震试验方法规程》(JGJ 101—2015)[13],混凝土构件的刚度可以用割线刚度来表示,割线刚度Ki应按式(1)计算。

(1)

式中:Pi为第i次加载时的峰值荷载;Xi为第i次加载时峰值位移;Ki为第i次加载时试件的刚度。

经过计算得出,各短柱和各长柱的刚度退化对比如图14所示。从图14可以看出,长柱PTZ1和FTZ1,短柱PTZ2和FTZ2的初始刚度相差不大。各柱的刚度退化曲线比较平滑,无大的刚度突变。开始时由于新裂缝的不断出现及已有裂缝的开展,各柱刚度退化曲线较陡,刚度退化较快。随着位移的不断增加,达到极限荷载之后,主要裂缝已经形成,刚度退化曲线变得平缓。各柱在极限荷载之后刚度趋近一致,普通柱PTZ的刚度均略大于分体柱FTZ的刚度。

图14 刚度退化对比

3.3 骨架曲线

根据《建筑抗震试验方法规程》(JGJ 101—2015)[13],混凝土柱的骨架曲线应取荷载-位移曲线中各级加载下第一循环的峰值点所连成的包络线。各柱的骨架曲线如图15所示。

图15 骨架曲线

由图15可知,在初始阶段普通柱和分体柱随着位移的增加,荷载与位移基本上成线性增长关系,峰值荷载点之后分体柱随着位移的增加,荷载下降较平缓,而普通柱的荷载下降段较陡峭,斜率较大。

3.4 延性分析

采用几何法确定各柱的名义屈服点,得出相应屈服位移,极限点为水平荷载下降至峰值荷载的85%时的状态点,各柱的延性系数如表4所示。

普通柱和分体柱延性系数 表4

通过表4可以得出: 分体长柱FTZ1的最大承载力比普通长柱PTZ1降低了30.7%,分体长柱FTZ1、普通长柱PTZ1的延性系数分别为3.44,2.86,分体长柱FTZ1延性系数比普通长柱PTZ1提高了20.3%。分体短柱FTZ2的最大承载力比普通短柱PTZ2降低了13.6%,分体长柱FTZ2、普通长柱PTZ2的延性系数分别为4.34,3.04,分体短柱FTZ2的延性系数比普通短柱PTZ2提高了42.8%。由此可知,分体柱的延性要优于普通柱。

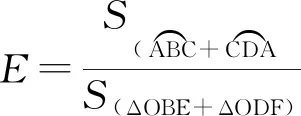

3.5 能量耗散

各柱的耗能系数E参照图16,按照式(2)计算,等效黏滞阻尼系数ξeq按照式(3)计算。

(2)

(3)

图16 能量耗散系数计算图

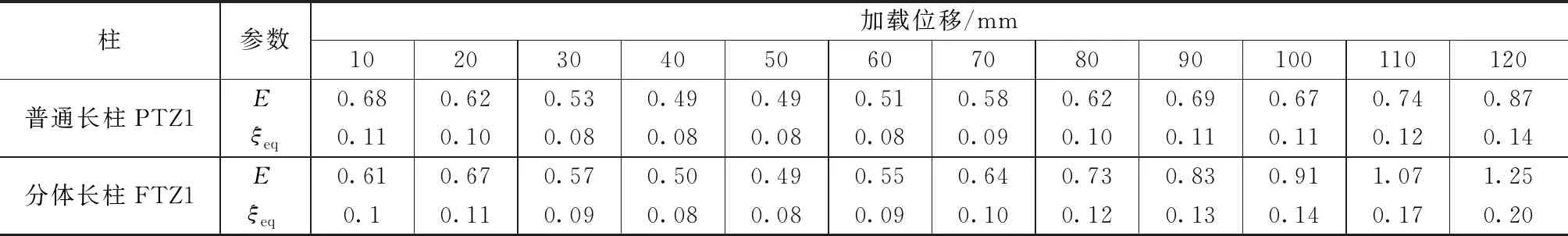

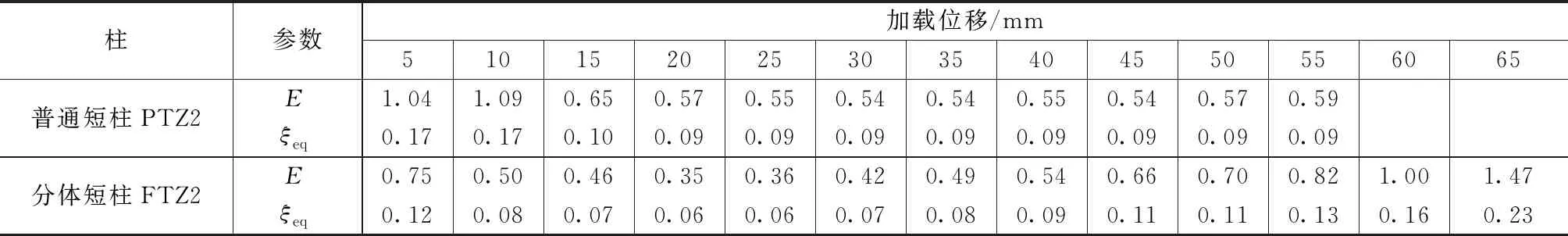

对各柱进行能量耗散计算时,取每一级位移加载的第一个循环计算,依据计算公式(2),(3)得出的普通柱和分体柱在每一级位移加载下的耗能系数E和等效黏滞阻尼系数ξeq如表5和表6所示。

普通长柱与分体长柱耗能性能指标比较 表5

普通短柱与分体短柱耗能性能指标比较 表6

由表5、表6可知,在加载位移10mm时,普通长柱PTZ1的耗能系数、等效黏滞阻尼系数大于分体长柱FTZ1的耗能系数、等效黏滞阻尼系数,在随后的各级位移作用下普通长柱PTZ1的耗能系数、等效黏滞阻尼系数小于分体长柱FTZ1的耗能系数、等效黏滞阻尼系数,表明普通长柱PTZ1的能量耗散效率低于分体长柱FTZ1的能量耗散效率。分体长柱FTZ1、普通长柱PTZ1的耗能系数分别为1.25,0.87。在加载位移为20~55mm的过程中普通短柱PTZ2的耗能系数、等效黏滞阻尼系数基本保持不变,而分体短柱FTZ2的耗能系数、等效黏滞阻尼系数在此过程中逐渐增大;在加载位移40mm之后普通短柱PTZ2的耗能系数、等效黏滞阻尼系数均小于分体短柱FTZ2的耗能系数、等效黏滞阻尼系数,表明在此过程中随着位移的增大,普通短柱PTZ2的耗散能量的效率低于分体短柱FTZ2的能量耗散效率,分体长柱FTZ2、普通长柱PTZ2的延性系数分别为1.47.0.59。

4 结论

本文进行了2组共4个1∶2缩尺的典型长、短普通柱与分体柱的低周往复加载试验,研究地铁车站中柱的抗震性能,根据破坏试验结果和数据分析,可得到以下结论:

(1)剪跨比对柱抗震性能的影响很大,剪跨比较小的普通柱其水平承载力较高;剪跨比大的分体柱承载力、位移延性系数均小于相对应的小剪跨比柱的承载力、位移延性系数。

(2)相同截面面积、相似纵筋配筋率时,分体柱比普通柱的水平承载力有所减小,且各级加载位移下分体柱的刚度基本上均小于普通柱的刚度;分体柱的刚度退化较为缓和。

(3)分体柱具有较好的耗能能力,分体长柱FTZ1能量耗散系数达1.25,分体短柱FTZ2能量耗散系数达1.47。

(4)分体柱具有理想的变形能力和延性;分体长柱延性系数达到3.44,分体短柱延性系数达到4.34。