市场导向下基于“工作过程”的高职类建筑专业课程体系改革初探

2021-03-12周利梅

周利梅

(重庆电讯职业学院 重庆 402247)

过去的几十年中,我国国民经济发展态势良好,建筑业取得了前所未有的发展。在“十二五”期间,建筑业完成了一系列结构复杂且施工难度大的重大工程。全社会建筑业实现增加值4万多亿元,占国内生产总值的6.79%,远远超过预期规划发展目标,为改善城乡居民居住环境做出了巨大贡献。随着我国城镇化建设速度加快和“一带一路”倡议的推进,以及社会对建筑质量和节能环保的重视,建筑业面临逐步转型和升级,促进了装配式建筑、BIM技术和绿色建筑等建筑理念和技术在我国的发展与普及,对建筑行业技能型人才的需求大大增加。高等职业教育应该为社会发展而服务,尤其是建筑类高职教育担负着为我国建筑业发展培养技能型人才的使命。但现目前建筑类人才的培养,不管是数量上还是质量上都无法满足当前建筑行业的发展需求,其归根到底是人才培养模式和课程体系建设的问题。现目前,我国高职院校主要采用“校企合作、工学结合”的办学模式,其课程体系改革成为高职院校应该关注的核心问题,尤其是市场导向下基于“工作过程”的课程体系改革更值得建筑类高职院校去探索,本文就此问题展开研究。

一、高职类建筑专业建设现状及问题-以重庆市为例

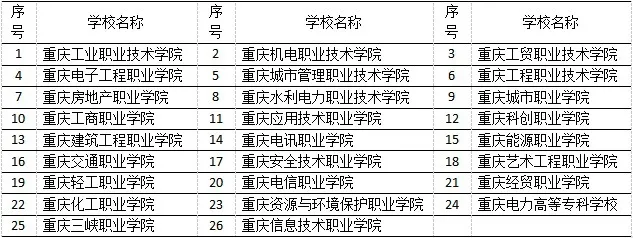

随着“一带一路”倡议和城镇化发展的需求,建筑类专业开始如雨后春笋般的发展,出现了“理工类学院必有建筑专业的局面”。不可否认的是这些院校在近年来为建筑业培养了一大批优秀人才,但出现的问题也层出不穷。以重庆市为例:重庆市有高职院校39所,其中设置了与建筑相关的专业高达26所,占比达67%,几乎所有理工类的学校都设置了相关专业,具体数据见表1。

表1 重庆市含建筑类相关专业高职院校名单(2020年5月1日前)

重庆市高等教育学会高等教育科学研究课题,课题名称:基于高职创新创业教育立体教学模式的探索与实践,项目编号:CQGJ17191B。

重庆市职业教育学会研究课题,课题名称:基于BIM平台在工程造价专业课程教学中的应用与实践研究,项目编号:2017ZJXH19059。

重庆电讯职业学院教育教学改革研究项目,课题名称:以工程项目为主线的高职建筑类技能型人才培养模式研究,项目编号:DX190306。

在上表所列的26所高职院校中,经调研发现只有少数院校形成了有自己专业特色的专业群,更加受到广大学生的青睐,其就业形势也非常良好,这主要是由于这些高职院校主动迎合市场的需求,人才培养模式与课程体系建设以市场需求为导向,与企业互动密切,培养的技能型人才更加符合行业需求。然而,大多数高职院校在课程体系建设方面存在一定问题,具体体现在以下两个方面。[1]

(一)高职院校设置的课程体系重理论轻实践

高职院校设置建筑专业的初衷是为了满足市场需求,可是由于高职院校起步较晚,对高等职业教育的特征认识不足,其课程体系更加偏重基础理论的教学,而忽略了实践课程的运用,且由于高职类学生本身文化底子较弱,对于基础理论学习缺乏兴趣,导致了基础理论掌握不足,实践能力缺乏的尴尬处境。

(二)课程体系与市场需求不能形成有效对接

课程体系的建设应该以市场需求为主导。我们应深入社会和企业进行实地考察,准确掌握市场对人才的具体要求,从而形成职业岗位能力的标准,用于课程体系的建设。然而,实际情况是高职院校实行学分制以来,专业课程课时压缩,教学内容仍以理论知识传授为主,学生参与度低,而实践教学通常只是按部就班地完成相关设计作业,其课程体系结构与市场多元化的实际需求存在较大差距。[2]

二、建筑专业就业岗位分析

从近些年来建筑行业发展的情况来看,人才需求有明显的特点,在建设类各专业中建筑工程技术专业的人才需求量较大。在建筑企业的需求中,建筑施工专业的人才需求量最大。在建筑企业人员岗位需求当中,其需求量最大的是建筑一线工程技术与管理类岗位,其次是工程预算管理岗位,依次还有装饰工程管理、安装等岗位。

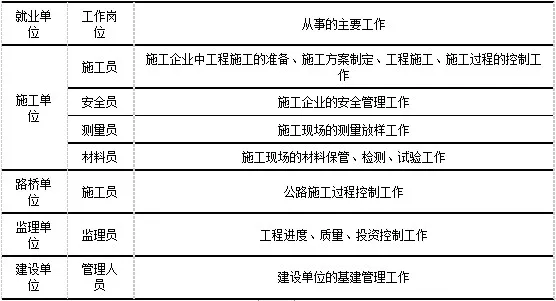

以重庆电讯职业学院建筑工程技术专业为例,本文主要分析了最近2年共计168名毕业生就业情况,两届毕业生一次性综合就业率为94.08%,综合专业对口率为74.4%。通过近两年的跟踪调查,两届毕业生二次就业率为95.83%,专业对口率为69.05%。其毕业生主要就业岗位分布以及岗位工作如表2、图1所示。

表2 毕业生就业岗位工作

图1 毕业生就业岗位分布情况

可以看出,企业普遍要求毕业生取得相关职业岗位资格证书,如“建筑五大员”证书:施工员、安全员、材料员、测量员、监理员。从企业对建筑专业的人才需求的素质结构来看,这些工作岗位一般要求具有扎实的基础理论知识,娴熟的施工图识图能力,较强的施工组织管理的能力,同时还能具备良好职业道德、职业技能和综合素质,能够进行整个工程内外的组织管理与协调工作。

三、课程改革思路及框架

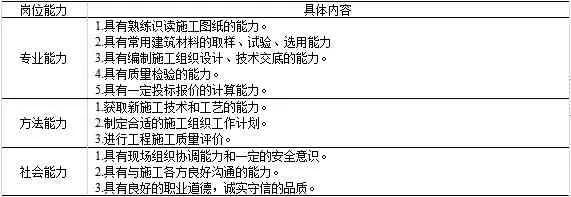

(一)专业岗位能力分析

本文通过对历届建筑工程技术专业学生就业情况的统计分析,符合该专业市场需求的岗位能力分析如表3所示。笔者通过对表3的分析以及教研组的反复研讨,总结出了“擅识图、能计算、懂技术、会管理”这四大岗位的核心能力。

表3 岗位能力

(二)课程体系安排

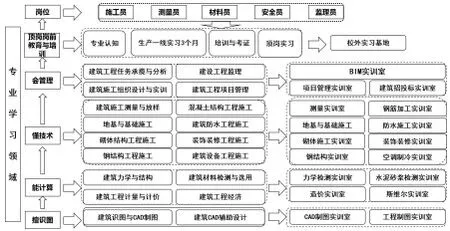

学院在“校企合作、工学结合”的人才培养模式下不断进行探索,并结合我国国情与本地区具体情况的基础上,坚持以培养综合职业能力为主线,面向建筑人才市场,构建基于工作过程的课程体系,如图2所示。

图2 课程理论与实训支撑体系

四、课程改革实施方案

一是以学生为主体,按个性选择课程模块。在教学过程中,我们要以学生为主体,发挥学生主观能动性,以“以用促学,学以致用,用中求创”的教学指导思想指导学生进行个性化课程模块学习。

二是编写适宜的教材和教学大纲。模块化课程模式教学打破了传统的学科知识体系的课程结构,实行以技能训练为主的新的课程体系,需要对部分课程进行整合。因此,为了适应该课程模式的教学要求,教师应自己动手编写与之配套的部分教材及教学大纲。[3]

三是加强实训基地建设,改善实训条件。该课程模式必须最大限度地与实践相结合。学院前期投入大量资金建立了一批实训室。以上校内实训基地的建立,为该课程模式的实施创造了良好的环境。在加强校内实训基地建设的同时,为了使学生能够在学习的过程中就与实际工作岗位零距离接触,我们还需加强校外实训基地的建设。

四是引进和培养“双师型”教师,加强师资队伍建设。建设一支优秀的“双师素质”师资队伍,是高职教育能否办出特色的有力保障,更是该课程模式得以实施的关键。我们需要做到“校企合作,内培外引,专兼结合”。学校可以直接引进建筑公司、兄弟院校有实际工作经验的中高级技术人员,鼓励教师到生产一线挂职实习、参与科技开发,在实践中提高技术水平和动手能力,使师资队伍得到优化。

五是实行“双证书”制度。“双证书”制度是高职教育的重要特点,在学完相关专业技能之后,一般都要求学生考取职业资格证。为了方便学生的考证,同时也是为了达到与教学内容相互补充和衔接的目的,我学院统一组织《土建施工员》《安全员》《土建预算员》《材料员》《测量员》等资格考试。学生在毕业时都能取得双证书。[4]

五、结束语

本文以重庆电讯职业学院建筑工程技术专业为例,通过毕业生就业情况分析,总结专业岗位核心能力,构建市场需求导向下基于“工作过程”的课程理论和实训支撑体系,将“双证书”制度融入教学体系中,将岗位证书所需知识融汇到课程体系中,使学生在学完某项专业技能后,可同时考取相应的岗位证书,这些都将有利于提高学生的综合职业能力,更加迎合市场的需求,受到企业的青睐。