《西番馆译语》与“西洋馆华夷译语”对音模式的一致关系

2021-03-10聂大昕

聂大昕

[提要]《西番馆译语》和“西洋馆华夷译语”是乾隆敕谕编纂的两种汉语和民族语、汉语和外语对照的“华夷译语”。学界对两种译语有过一定关注,并获得了一些有价值的成果,但二者内部关系尚不明朗。本文从外汉对音的角度出发,结合《川番译语》等“华夷译语”,考察了《西番馆译语》和“西洋馆华夷译语”注音汉字和注音字组的特征,发现二者在用字、对音层面的一致关系,并总结出两种译语的核心对音模式。这有助于进一步挖掘“华夷译语”的语言及历史价值。

自明朝火源洁、马沙亦黑合编《华夷译语》起,明清时期辑校了一批汉语与民族语、汉语与外语的对照字书,部分含外语形式的汉字注音,统称“华夷译语”。存世的57种里,由乾隆朝“会同四译馆”负责的有42种,其中收词数量超过两千的只有同为乾隆十三年(1748)编纂的《西番馆译语》和“西洋馆华夷译语”,均含汉字注音。前者记录藏语,收词2103条;后者细分为《弗喇安西雅话》《拉氐诺话》《伊达礼雅话》《播哷都噶礼雅话》和《额哷马尼雅话》,分别记录五种印欧语(法语、拉丁语、意大利语、葡萄牙语、德语),收词在2070条上下。今见《西番馆译语》和“西洋馆华夷译语”存故宫博物院藏清抄本、国家图书馆善本部藏晒蓝本、皇史宬(中国第一历史档案馆)藏录副本各一套。

照乾隆敕谕,编纂“华夷译语”在很大程度上是为求“文轨大同”。但汉语跟大多数文字系统不一样,汉字不是音节文字,一个字音形式普遍对应多个外语文字符号。同时,跟大多数语言的语音系统也不一样,明清以来的汉语官话既无复辅音,也没有外语的长元音和丰富的辅音结尾。因此,对包括“华夷译语”系列在内的任何一部外汉对音字书来说,该系统需兼顾以下方面:

第一,准确性。用汉字注音是为了最大限度呈现对译语种的真实语音面貌。在实际对音过程中,当一个语音形式为双方语言共有时,注音汉字的选择最为便捷,并且可以做到对音上的完全一致。遇到那些汉语中没有的语音形式,对音时多以近似音或合音形式替代。

第二,简洁性。在确保准确性的前提下,为避免对音系统的繁杂,对译语种里相同的语音形式一般都会采用唯一的汉字表示,即“一音一符”。遇到多个可选汉字时,会回避其中不易识读的字,同时还得兼顾汉字的使用频率,以方便记忆和学习。

第三,区别性。为了避免近似的语音形式在选择注音汉字时可能出现的重叠和误导,译字生会通过给同音字添加偏旁加以区分,最常见的是“口”字旁。

第四,地域性。选择什么样的汉字用于注音,常常受译字生的方言特征和语言环境的影响。早期对音字书中,印欧语的/ga/在广东地区几乎只对应见母字(少数对应疑母字),但在上海地区则既可选择“戤”、“搿”等见母字,也可用“楷”等溪母字对应。如果遇到汉语的多音字,或有文白异读的汉字时,就只固定取其中一音。就像《咭唎国译语》,虽然编写于广东地区,对音规则也反映出明显的粤方言特征,但遇到外语中的[]或[z]时却选用汉字“日”对应,取其官话的文读音/jih/,非方言的白读音/yat/①。

上述四点的共性在于,对音模式中本身具有很强的主观性。这与对译语种、“口授”和“笔受”自身的官话或方言系统、使用环境和编写背景等方面的影响密不可分,因此多数对音模式只能照顾到对应关系的内部普适性,很难兼顾不同译语的外部关联。

一、注音汉字的一致关系

汉语基础方言的差异会影响“华夷译语”对音汉字的选取,但同一部译语的汉字使用多会兼顾内部的区别,比如单音[a]、[e]、[i]、[o]、[u]在《西番译语》(川十)中标记为“阿”“夷”“吾”“额”“俄”,同一组音在《咭唎国译语》标记为“阿”“衣”“乌”“亚”“亚”②。两种译语虽会选用相同的汉字对应同一个语音形式,但这仅仅是用字的巧合,因为一致性特征并不是成系统的。况且,为了贴近对译语种,有些语音对应到汉语时并没有太多可以选择的汉字。尽管相同的编写背景使得译语在词语选择、编纂体例等方面存在不少一致特征,《咭唎国译语》的稿本甚至完全效仿了《西番译语》,但他们用字的区别也十分显著,相同的汉字并不对应唯一的语音形式,如“礼”在前者中对应外语的[di],在后者中对应藏语的[li]。相反,《西番馆译语》和“西洋馆华夷译语”用字呈现出二者具有一致关系。

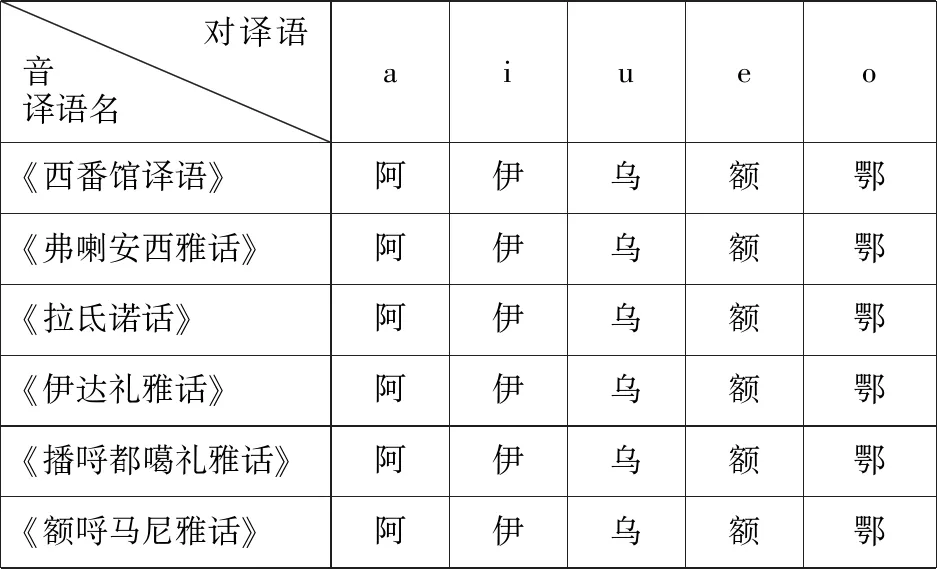

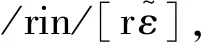

表1 基本元音对应的一致关系

从基本元音对应情况看,六种译语选择的汉字是唯一且完全相同的。所用汉字在与各自对应语种的语音保持一致的同时,并未出现类似《西番译语》和《咭唎国译语》那样的重合用例。由此可见,两套译语的关联自是不言而喻。

第二,“口”字旁汉字的使用。从唐朝不空译《大孔雀明王经》开始,对音采用带“口”字旁的汉字标注外语中特殊的发音。部分译语字书看似沿袭此法,实则泛以“口”字旁表该汉字“只从音、不从义”,并不在于强调发音部位上的差异,如《咭唎国译语》的“近”(囁亚,near)、“里”(嘪叻,mile)。一般来说,符合这种特征的多集中在闽、粤地区中,且与对译语种无关。

给汉字增加“口”字旁最初只为了提示梵语中不同于齿龈音[l]的颤音[r]。不过这种方法在“华夷译语”中的使用并不普遍。原因之一是,大部分译语涉及的语种本身不会同时包含这两个音,即使对音选择带“口”字旁的汉字,拼读也并无实质区别。《猓猡译语》就用“勒”和“嘞”、“利”和“唎”分别对应彝语的[lɛ33]和[l33][2](P.43)。《日本馆译语》先后以“剌”和“喇”标注日语的“ら”ra⑦。不过日语没有与“ら行”对立的音,所以就算念成汉语的[la],也不影响意思的表达与理解。另一个原因是,译字生的外语能力不足。《西番译语》处理藏语的“”la和“”ra时几乎不加区分,用“剌”标注,如“园”(剌瓦,ra ba)、“剌麻”(卜剌麻,bla ma)等。注音用字的混淆说明,译字生认为两个音没什么不同,因为自己的藏语就是如此,也就不会特别选择带“口”字旁汉字了。

“华夷译语”系列中,做到规整、系统对应[l]和[r]的只有《西番馆译语》和“西洋馆华夷译语”。两套译语以“拉”“礼”“鲁”“勒”“罗”和“喇”“哩”“噜”“哷”“啰”区分这两组辅音,除“西洋馆华夷译语”偶现个例,两套译语几乎未出现对音方案上的混淆⑧。然而,“西洋馆华夷译语”内部的语音系统和发音特征并不一致。以汉语词“海”为例,“西号”/r/或/re/虽统一以汉字“哷”标记,但在不同语言中分别对应大舌颤音[r],小舌擦音[]以及元音[]⑨,三个音是差异显著的,这实际上就与“华夷译语”的编写目的产生了偏差,即强调对各语种语音形式还原的准确性,而这反倒体现了“西洋馆华夷译语”与《西番馆译语》的密切程度。

二、注音字组的一致关系

用汉字给外语或民族语词对音时,绝大多数都以组合形式出现。就“华夷译语”而言,无论横书还是竖书,注音字组普遍采用单向的线性排列,每个注音汉字的字体、字号、间距都一样,念的时候只要顺着一个方向就可以了。这样的好处在于对应规整,便于排版,也符合汉字的书写和识读习惯。不过问题也十分突出,那就是尽管选取的每个注音汉字都尽量忠于源语语音形式,但只依靠汉字注音,整体拼读时基本上不可能还原出准确的源语形式。

(一)复辅音的对应

如果不在形式上加以区分或配合提示性说明,对译语种内部的区别性语音特征很容易在转写的过程中出现曲解和本土化。其中最常见也是最难处理的情况之一就是外语或民族语的复辅音。《耶稣会士中国书简集》收录了1723年巴多明(Dominique Parrenin,1663-1741)致法兰西科学院的一封信,其中描写了他与康熙庶长子允禔讨论的一些语言问题。

皇子答道:“我不承认我们不能用鞑靼文字书写外族人的语言。我们不是把蒙古语、朝鲜语、汉语和藏语等等都写出来了吗?”我答道:“这还不够,还要把我们的语言也写出来。譬如说请您试一下能否把prendre、platine、griffon、friand这几个字写出来。”他做不到这一点,因为在鞑靼语中不能把两个辅音连在一起,两个辅音间必须加一个元音,所以要写成perendre、pelatine、geriffon、feriand等。[3](P. 270)

尽管巴多明这里强调的是位于词首的复辅音,但那些出现在词中的复辅音其实也是照此读的,也即:perendere和feriande。就这点来说,汉语和满语是一致的,即,遇到外语或民族语里的复辅音时,习惯上会给其中的单辅音附加一个与“除阻”气流自然承续的单元音,多以[]、[u]、[o]三个后元音为主,少数为前元音[i],而这既与译者自身的外语或民族语水平无关,也与编写年代和地域方言无关。《西番译语》用官话“木初”标注“”(mchu,唇)、《咭唎国译语》用广东方言“踢哥娄得”标注(thick cloud,云厚)等均照此规则。

实际上,对于如何更好展现对译语种本来面貌的尝试,在外汉对音的历史上就没有中断过。其中的核心其实是继承了佛经梵汉对音的理念。“华夷译语”在编纂之初的确借鉴了既有的对音模式,明洪武本《华夷译语》凡例有如下说明:

如中合、中忽之类;字傍小注舌字者,乃舌头音也,必弹舌读之。如舌儿、舌里、舌剌、舌鲁、舌仑之类;字傍小注丁字者,顶舌音也,以舌尖顶上齶(音鄂)读之。如丁温、丁兀、丁豁、丁斡之类;字下小注勒字者,亦与顶舌同。如冰呼莫勒孙之类。

采用这种对音模式能够标注出对译语种语音形式的发音部位和发音方法。但小字并不是严格意义上的注音汉字,其提示符的作用是与注音汉字共现的,因此拼读时不得不打乱原本的线性顺序,从提示符反推注音汉字的念法。这在一定程度上增加了音节的干扰,影响了注音字组的整体性。

此后各种“华夷译语”并未以此为参照,直到《西番馆译语》和“西洋馆华夷译语”都是这样。以《拉氐诺话》“地理门”词条“城”为例,若照既有对音规则,汉字对音“斯补哷乌”拼写的是不标准形式urebusi,与原词条附的拉丁语对译urbs并不对当。为此采取的解决办法是以大字、小字结合,分行对音。每个音节的重音用大字,非重音按与重音的前后位置,用小字置于相应大字的斜上方或斜下方。原词urbs只有一个音节,u为重音,用大字“乌”标注,非重音“哷”、“补”、“斯”用小字置于大字下方。拼读时古籍竖排右书顺序,遇到大字读全音,遇到小字时,有声母者只取声母,无声母者取韵母(鼻韵母取韵尾)。原词“斯补哷乌”也就可以还原为语音形式对当的urbs了。

(二)鼻音收尾和复元音的对应

不管形式上是不是“大字加小字”,将对译语种的一个音节对应为汉语的多个音节主要针对的是“此方无”的音。遇到汉语中有直接匹配的形式,即使没那么准确,普遍会直接取用,常表现为对应外语和民族语中的收尾鼻辅音和复元音。不过,“西番馆译语”和“西洋馆华夷译语”并未完全沿袭此法。

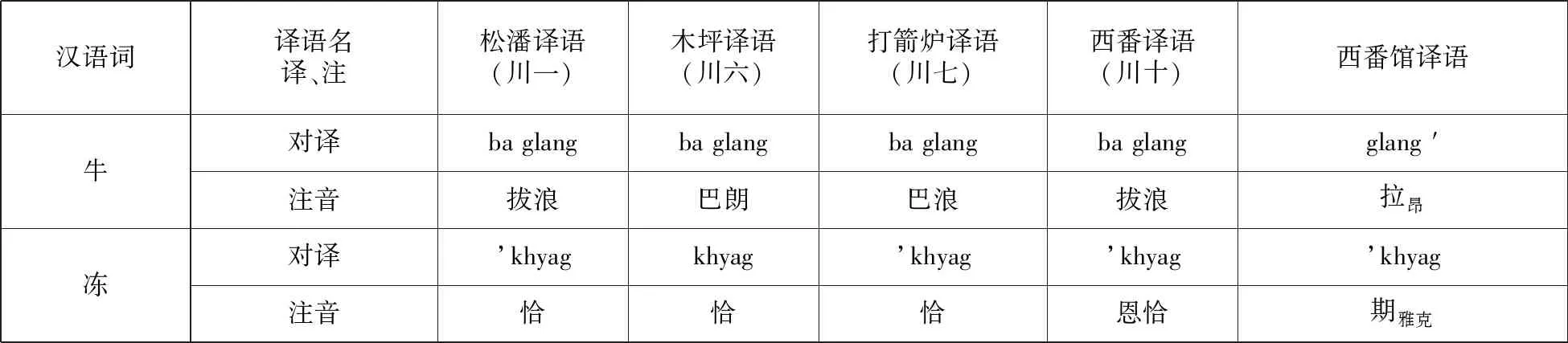

表2 “川番译语”的“牛”和“冻”

表2 “川番译语”的“牛”和“冻”

汉语词译语名译、注松潘译语(川一)木坪译语(川六)打箭炉译语(川七)西番译语(川十)西番馆译语牛对译baglangbaglangbaglangbaglangglang′注音拔浪巴朗巴浪拔浪拉昂冻对译’khyagkhyag’khyag’khyag’khyag注音恰恰恰恩恰期雅克

《西番馆译语》并未沿用这种对音模式,而是将两个音节拆分为基音和尾音,分别记作“拉昂”和“期雅”,且凡遇此类,均以此仿效。借助这种方式,藏语中的鼻音尾只需增加“昂”、“安”用于对应“”[]和“”[n],以及“雅”“俞”“叶”“岳”四个含有过渡音性质的汉字标注“”ya、“”yu、“”ye、“”yo。鼻音尾“”-m采用汉字“穆”,其他元音组合中的后一个元音都可以直接以“阿”“伊”“乌”“额”“鄂”标记。如此,便能够在保证对音准确的同时最大限度减少注音汉字的整体数量。

与《西番馆译语》切分原则一致,“西洋馆华夷译语”处理外语中的鼻音尾和复元音也会采用“大字加小字”的模式,如“礼叶”lie、“济雅”cya等。虽同记录葡语,但《播哷多噶礼雅话》的“和睦”(concordia,郭安格哷氐雅)与《澳门记略》(1751)的“忠厚”(consciência,共仙时)的对音模式是区别显著的。

《西番馆译语》和“西洋馆华夷译语”在注音汉字和注音字组两方面的一致关系表明,二者采用了相似的对音模式。这不仅是为了保证语音形式的准确度,更在于提供一种统一、标准、简便、易学的程式化体系。由译语的成书地判断,这是一种官方对音模式,因为那些成书于民族地区的“华夷译语”完全没有采用。“西洋馆华夷译语”的对音特征还体现出,有时为了强调模式的规整,甚至会以牺牲对音的准确度为代价。

三、《西番馆译语》与“西洋馆华夷译语”的对音模式

此前提到,《西番馆译语》涉及注音汉字120,且仅有24个未现于“西洋馆华夷译语”。后者实际收录的注音汉字共计309个,数量上的区别是显而易见的。其中“西洋馆”独用汉字凡213个。两套译语用字上的差异具体表现在以下四个方面:

第一,语言类型的不同使得印欧语的部分语音形式无法在既有的汉藏对音系统中找到与之匹配的用字。藏语无唇齿擦音,因此遇到印欧语的[f],“西洋馆华夷译语”会另取他字,用“法”“飞、弗”“斐、费”“佛”“拂、富、福”标注[fa]、[fe]、[fi]、[fo]、[fu]以及与各音对立的浊音[v]。

第四,给藏语的复辅音、复元音以及辅音结尾对音时,《西番馆译语》无一例外地采用主音“大字”、余音“小字”的模式。不过这种模式在“西洋馆华夷译语”里主要用于对应不包括复辅音或/-n/、/-ng/的辅音尾。尽管拉丁语的语音系统和规则的拼读相对简便,但《拉氐诺话》的“礁”(scopulus,斯郭补鲁斯)、“胃”(stomachus,斯多马库斯)等词条中本应用小字的首字“斯”却均以大字标注。由于拉丁语的音节形式以绝对开音节为主,没有严格意义上的复元音,因此词语的元音组合多被视作不同音节,以大字标注。只有带半元音/y/、/w/的音节往往才沿用“大字加小字”的模式,如“希雅”/hya/、“济雅”/cya/。有些虽不是真正意义上的复元音,但译字生还是会将其与前面三组合为一类。汉语词“蛮”的拉丁语对译alienigena[ˌa.li.e.ˈni.ge.na]即用“大字加小字”的“礼叶”对应两个音节[li.e]。而用“济岳”标注拉丁语的/tio/[io]则会同时出现这里提到的两种方式。

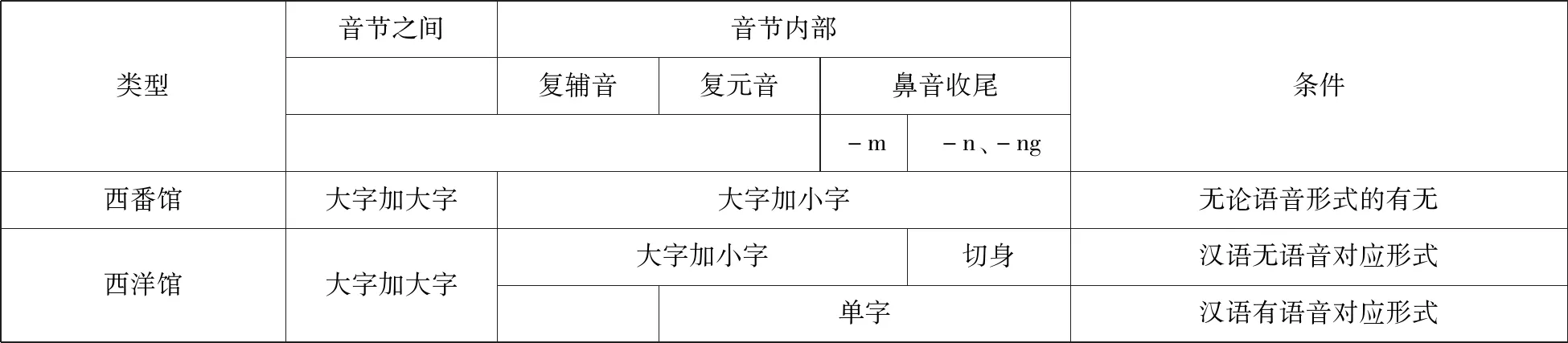

根据以上四方面特征,《西番馆译语》与“西洋馆华夷译语”的标准对音模式表现为:

表3 《西番馆译语》与“西洋馆华夷译语”的对音模式

就《西番馆译语》而言,给词语对音时首先根据藏文书写规则分隔不同的音节。其次通过音节内部藏文基字和元音确定“主音”,以大字标注。最后将带音的“加字”单独译出,以小字标注。这个过程中,每个步骤的判定界限是十分清晰的,照此拼读和对音就能够保证系统的标准和统一。如果严格参照此标准,“西洋馆华夷译语”对音模式就也应该是规则的。具体操作时首先切分出词语的不同音节,其中的主音用大字,进而由每个音节的读音判断汉语中是否存在可以直接用于对应的单字,最后将汉语中不存在直接对应的音节根据结构类型,用“切身”或“大字加小字”对应。

不过,这套注音模式对“西洋馆华夷译语”来说只是一种理想状态,操作起来具有很大难度,各译语普遍出现模式类型的混用与范围的扩充。《弗喇安西雅话》的“礼叶”[liɛ]、“西叶”[siɛ]既被看作不同音节用大字表示,也被看作同一个音节用“大字加小字”表示。此外,即使是本应规则的鼻音结尾,也会表现为《拉氐诺话》用单字“滚”、“大字加小字”的“沽万”以及“切身”形式的“郭安”对应词首音节con-的情况。

结语

采用汉字注音标注外语语音形式,最终目标是建立一套标准、通用的对音系统。毫无疑问,《西番馆译语》汉藏对音基于藏语的语音系统,并由熟练掌握藏语的译字生注音。以此类推,如果按照“西洋馆华夷译语”各语种的语音特征单独创制一套准确、规范的汉外对音系统,再由熟悉外语的译字生注音,那么就可以降低上述两方面的影响,这在早期对音材料中其实并不鲜见。《英话注解》(1860)、《增广英字指南》(1905)的注音模式都是比较规范的,然而“西洋馆华夷译语”的对音模式并不是依照各语种语音特征统一创制的全新体系。其中大量实例表明,只要遇到藏语中没有的语音形式,对音规则就会出现交叉或混用。此外,那些“西洋馆华夷译语”的“新创”汉字也不是基于使用频率和语音近似关系,因为注音汉字选择“鼐”“遽”“旄”标注外语的[nai]、[ky]、[mau],而不用“乃”“居”“毛”,似乎有些舍近求远了。

即便如此,只要由熟悉外语的人进行注音,这些问题一样可以解决。雍正七年(1729)曾设立“西洋学馆”,虽然仅存十五年,但期间培养了不少满汉学生。宋君荣(Antoine Gaubil,1689-1759)于雍正十年(1732)的信中提到:

巴多明和我(宋君荣)负责的(西洋学馆)拉丁课程颇有进展,不少学生说得都很好。我带其中几个人去见了郎喀,他们沟通甚佳[4](P.316)。

这充分表明,在朝的满、汉子弟中确实有拉丁语水平还行的人。按乾隆元年(1736)四月十二日和硕庄亲王的说法,万保等人甚至可以辅助巴多明教习拉丁语[5]。然而,“西洋馆华夷译语”外汉对音的不对当现象和注音模式的杂糅表明,译字生并非是熟悉外语、不熟悉注音汉字的人,其中的“笔受”反倒是熟悉注音汉字却不熟悉外语,因为他们判断的唯一途径就是“口授”的语音形式。由此认定,“西洋馆华夷译语”对音的核心之一是在藏汉对音规则上的直接借用,其中“新创”字和“切身”的使用则是来源于《西番馆译语》以外的一个既有模式。

注释:

①为最大程度上保证语音的一致性,涉及到的粤方言读音均来自:卫三畏(Samuel Wells Williams,1812-1884),《英华分韵撮要》(Tonic Dictionary of the Chinese Language in the Canton Dialect),Canton: Office of the Chinese Repository, 1856年。

②《西番译语》(川十),又名《草地译语》,记录藏语,支方言不详。《咭唎国译语》本记录英语,但实际记录的是18世纪通行广东地区的“广东英语”。两套译语中,相同形式可用不同汉字标记,“乌”和“物”都可表示藏语的/ngu/,“衣”和“意”均可用于对应英语的[i]。这多是受“口授”念读时语调的影响,“笔受”记录的往往是语流的实际音值,因此会出现同一个语音形式对应多个汉字的现象。其中平、升、降三种不同的语调类型容易与汉语的“平声”和“去声”出现听感上的重合,几乎不会出现“上声”的用字。

⑤“西洋馆华夷译语”同时用“伯”标注相应的浊音。

⑦《日本馆译语》“鸟兽门”有词条“虎”(它剌,とら,tora);“天文门”有词条“天”(嗦喇,そら,sora)。

⑧此类情况仅限于《弗喇安西雅话》“孝顺”(obeissance filiale,鄂伯伊桑斯费礼雅哷)的“哷”应为“勒”,《伊达礼雅话》“宵”(la sera,拉塞拉)的“拉”应为“喇”等个例。

⑨按法、拉、意、葡、德的顺序,分别记作mer(墨哷)、mare(马哷)、mare(马哷)、mar(马哷)、meer(墨哷)。