数量词与《春秋繁露》中的几个儒学思想范畴

2021-03-10吕变庭

吕变庭

(河北大学 宋史研究中心,河北 保定 071002)

由于《春秋繁露》有阙文,所以整篇文论究竟含有多少数量词,难以确知,但从目前传世的董慎行校本看,从一到十所见主要数量词约有235个。董仲舒通过应用数量词不仅构建了一个庞大的思想体系,而且内容十分丰富,几乎涵盖了近代自然科学和社会科学的各个学科,具有鲜明的中国学术风格。经考察,董仲舒对这些数量词的功用都有其特殊的认识。对此,以往学界讨论不多。故本文不揣简陋,略述如下,望同仁批评指正。

一、对“一元”的解释及其“圣人”意识

“元”这个概念,林焕平先生解释为“首”[1],颇有道理。就思想的源头而言,“一元”具有唯一性,它本身强调方向和引领的“意义”。所以董仲舒说:

谓一元者,大始也。知元年志者,大人之所重,小人之所轻。是故治国之端在正名,名之正,兴五世,五传之外,美恶乃形,可谓得其真矣,非子路之所能见[2]。

文中的“大始”,周桂钿先生解释为“产生物质世界的理念性的宇宙本原”[3],类于《淮南子·天文训》中的“太始”;还有学者更直白地将其释为“神”,认为“董仲舒哲学中的本原、本体是神”[4]。从字面上讲,董仲舒的“一元”是“一”与“元”的组合,它本身有两层意思,诚如董仲舒自己所言:“臣谨案《春秋》谓一元之意:一者,万物之所以始也;元者,辞之所谓大也。谓一为元者,视大始而欲正大本也。《春秋》深探其本,而反自贵者始。”[5]实际上,董仲舒“一元”论的本质并不在于说教,而在于行动,在于“正大本”。返回到社会运行的历史过程当中,就需要有“正大本”之力者。于是,董仲舒说:“唯圣人能属万物于一而系之元也,终不及本所从来而承之,不能遂其功。是以《春秋》变一谓之元。元犹原也,其义以随天地终始也。故人唯有终始也,而生不必应四时之变,故元者,为万物之本,而人之元在焉。”[6]在此前提下,董仲舒提到了许多与圣人有关的数量词。例如:

乐者,盈于内而动发于外者也,应其治时,制礼作乐以成之。成者,本末质文皆以具矣。是故作乐者,必反天下之所始乐于己以为本。舜时,民乐其昭尧之业也,故《韶》。《韶》者,昭也。禹之时,民乐其三圣相继,故《夏》。《夏》者,大也。[7]

董仲舒又说:

武王崩,成王立,而在襁褓之中,周公继文武之业,成二圣之功,德渐天地,泽被四海,故成王贤而贵之。[8]

对于“圣人”,董仲舒则形成了下面的认识:“圣人者,纯仁淳粹,而有知之贵也,择于身者,尽为德音,发于事者,尽为润泽,积美阳芳香以通之天。”[8]据此,《春秋繁露》一书便出现了像“一仁”“三仁”这样的数量词。“殷有三仁”是《论语·微子》中孔子对微子、箕子、比干三人的赞美,而胶西王认为越国的勾践、范蠡和文种也可称为“三仁”。对此,董仲舒回答说:“仁人者,正其道不谋其利,修其理不急其功,致无为而习俗大化,可谓仁圣矣。”[9]依此,则越国“三仁”显然不够资格,因为董仲舒倡导“王道”而非“霸道”。在董仲舒看来,“元者,始也,言本正也。道,王道也。王者,人之始也。王正,则元气和顺,风雨时,景星见,黄龙下。王不正,则上变天,贼气并见。五帝三王之治天下,不敢有君民之心,什一而税,教以爱,使以终,敬长老,亲亲而尊尊,不夺民时,使民不过岁三日,民家给人足、无怨望忿怒之患,强弱之难,无谗贼妒疾之人。民修德而美好,被发衔哺而游,不慕富贵,耻恶不犯。父不哭子,兄不哭弟,毒虫不螫,猛兽不搏,抵虫不触,故天为之下甘露,朱草生,醴泉出,风雨时,嘉禾兴,凤凰麒麟游于郊,囹圄空虚,画衣裳而民不犯,四夷传译而朝,民情至朴而不文。”[10]与其说这是一种理想世界,还不如说是“仁圣”的一种胸怀,而这种胸怀赋予生命以至高的价值和意义。

二、对“王正月”的认识及其“无为”观

一年四季的运转终而复始,循环不已,原理何在?董仲舒解释说:“天高其位而下其施,藏其形而见其光。高其位,所以为尊也;下其施,所以为仁也;藏其形,所以为神;见其光,所以为明。故位尊而施仁,藏神而见光者,天之行也。故为人主者法天之行。”[11]在此,“天”被看作是一个恒稳的自组织系统,其组织过程的动力、指令、调控都是内源的,亦即“天地之气,合而为一,分为阴阳,判为四时,列为五行”[12]。可见,“合而为一”是“天之行”的充要条件。因此,董仲舒强调“人主”必须建立统一的国家政权,这是“王正月”的基础,许多数量词也由此而生。董仲舒说:“王者必受命而后王,王者必改正朔,易服色,制礼乐,一统于天下。所以明易性非继人,通以己受之于天也。王者受命而王,制此月以应变,故作科以奉天地,故谓之王正月也。”[13]又说:“《春秋》之序辞也,置‘王’于‘春’、‘正’之间,非曰‘上奉天施,而下正人,然后可以为王页’云尔!”[14]

在自然界中,“立春”象征着新年的开始,“阳气以正月始出于地,生育长养于上”[15]。此时,万物复苏,生机勃发。“天之道,终而复始”[16],故王朝更替,就像四季更替一样,“数(由此构成诸多数量词,引者注)随阳而终始,三王之正随阳而更起”[15]。由于新王朝的建立昭示着又一年的轮回,这就需要在形式上有一定的布局。如“郊义”云:

春秋之法,王者岁一祭天于郊,四祭于宗庙,宗庙因于四时之易,郊因于新岁之初,圣人有以起之,其以祭,不可不亲也。天者,百神之君也,王者之所最尊也,以最尊天之故,故易始岁更纪,即以其初郊,郊必以正月上辛者,言以所最尊首一岁之事,每更纪者,以郊郊祭首之,先贵之义,尊天之道也[17]。

以“四祭”为例,董仲舒解释了“尊天”的内涵。他说:

古者岁四祭,四祭者,因四时之生庸而祭其先祖父母也。故春曰祠,夏曰礿,秋曰尝,冬曰蒸,此言不失其时以奉祭先祖也,过时不祭,则失为人子之道也。祠者,以正月始食韭也,礿者,以四月食麦也,尝者,以七月尝黍稷也,蒸者,以十月进初稻也,此天之经也,地之义也[18]。

可见,“四祭”不仅仅是一种形式,更是一种诉求和愿望。因为“生育养长,成而更生,终而复始其事,所以利活民者无已,天虽不言,其欲赡足之意可见也。古之圣人见天意之厚于人也,故南面而君天下”[19]。这段话道出了董仲舒的政治理想,那就是无论自然界还是人类社会,都应遵循“终而复始其事”的规律,此即“无为而治”的本义。董仲舒自己解释说:

今所谓新王必改制者,非改其道,非变其理,受命于天,易姓更王,非继前王而王也。若一因前制,修故业,而无有所改,是与继前王而王者无以别。受命之君,天之所大显也。事父母者承意,事君者仪志。事天亦然。今天大显已,物袭所代而率与同,则不显不明,非天志。故必徙居处、更称号、改正朔、易服色者,无他焉,不敢不顺天志而明自显也。若夫大纲、人伦、道理、政治、教化、习俗、文义尽如故,亦何改哉?故王者有改制之名,无易道之实。孔子曰:“无为而治者,其舜乎!”言其主尧之道而已。此非不易之效与?[20]

如何理解“王者有改制之名”,有学者言“董子所言之‘制’,大体接近于今人所说之宪法”[21]。此言不谬,但又失之于夸张。其实,董仲舒所说的“改制”充其量只是一种社会改良,他终其一生都没有变革国家根本大法的诉求。故董仲舒说:

改正之义,奉元而起,古之王者受命而王,改制称号正月,服色定,然后郊告天地及群神,远追祖祢,然后布天下,诸侯庙受,以告社稷宗庙山川,然后感应一其司,三统之变,近夷遐方无有生煞者,独中国,然而三代改正,必以三统天下,曰:三统五端,化四方之本也[12]。

具体而言,则“称帝者五,称王者三,所以昭五端,通三统也”[12]。其制“当十二色,历各法而正色,逆数三而复,绌三之前,曰五帝,帝迭首一色,顺数五而相复,礼乐各以其法象其宜,顺数四而相复,咸作国号,颉宫邑,易官名,制礼作乐”[12]。对此,常会营先生有专文考论[22],不赘。不过,这里需要强调的是董仲舒在主张“改制”的历史进程中,始终不忘“天地之生物也,以养人”[23]这个思想主旨。既然“人”是董仲舒“无为而治”论的考量关键,因此,“不夺农时”就成了其“尊天”思想的立足点。他说:

木者春,生之性,农之本也。劝农事,无夺民时,使民岁不过三日,行什一之税,进经术之士,诞羣禁,出轻系,去稽留,除桎梏,开闭阖,通障塞,恩及草木,则树木华美而朱草生,恩及鳞虫,则鱼大为[24]。

虽然我们不能据此认为董仲舒是“农本主义”者,但是他主张宽松的经济政策,确与“农本主义”并无二致。

三、对“四选”的认识及其“天之大数”观

“四选”是董仲舒在“官制象天”一节中提出的概念,同时也是个数量词。原文如下:

天有四时,时三月;王有四选,选三臣。是故有孟、有仲、有季,一时之情也;有上、有下、有中,一选之情也。三臣而为一选,四选而止,人情尽矣。人之材固有四选,如天之时固有四变也。圣人为一选,君子为一选,善人为一选,正人为一选,由此而下者,不足选也。四选之中,各有节也。是故天选四堤十二而人变尽矣。尽人之变合之天,唯圣人者能之,所以立王事也。

天地之理,分一岁之变以为四时,四时亦天之四选已。是故春者少阳之选也,夏者太阳之选也,秋者少阴之选也,冬者太阴之选也。四选之中各有孟、仲、季,是选之中有选,故一岁之中有四时,一时之中有三长,天之节也。人生於天而体天之节,故亦有大小厚薄之变,人之气也。先王因人之气,而分其变以为四选,是故三公之位,圣人之选也。三卿之位,君子之选也;三大夫之位,善人之选也;三士之位,正直之选也。分人之变以为四选,选立三臣,如天之分岁之变以为四时,时有三节也。天以四时之选与十二节相和而成岁,王以四位之选与十二臣相砥砺而致极,道必极于其所至,然后能得天地之美也[25]。

上述引文尽管有点长,但核心思想比较明确,那就是国家的管理人才应依“天时”而定。实际上,这仅仅是一种理想模式。然而,对于这种理想模式的功效,我们不能简单地认为是“比连附会”[26]。因为董仲舒坚信这样一条原则:“为人主者,以无为为道,以不私为宝,立无为之位,而乘备具之官,足不自动,而相者导进,口不自言,而摈者赞辞,心不自虑,而群臣效当,故莫见其为之,而功成矣,此人主所以法天之行也。”[11]所以董仲舒的“无为而治”是以“群臣效当”为前提的,亦即君主的任务是选官,而群臣的责任则是治民。换言之,君主治国的首要就是选出“圣人”“君子”“善人”和“正直”之士。说来容易,做起来其实是很难的。因为“天之生人也,使人生义与利”[27],在现实社会中,“大有义而甚无利”与“甚有利而大无义”[27]的人总是呈并生关系。故此,董仲舒论证说:

夫人有义者,虽贫能自乐也。而大无义者,虽富莫能自存。吾以此实义之养生人,大于利而厚于财也。民不能知而常反之,皆忘义而殉利,去理而走邪,以贼其身而祸其家。此非其自为计不忠也,则其知之所不能明也。今握枣与错金以示婴儿,婴儿必取枣而不取金也,握一斤金与千万之珠以示野人,野人必取金而不取珠也。故物之于人,小者易知也,其于大者难见也,今利之于人小,而义之于人大者,无怪民之皆趋利而不趋义也,固其所暗也,圣人事明义以照耀其所暗,故民不陷[27]。

从这个层面看,“圣人之选”是何其重要。于是,作为一种预设,董仲舒提出了许多成就王业的数量词。如“五科”,即“皇科、方科、匡科、黄科、往科,合此五科,以一言谓之王”[28];又如“五石六鹢”,源自《春秋左传》所载:“僖公十有六年(前644)春,王正月戊申朔,陨石于宋五。是月,六鹢退飞,过宋都。”[29]对文中数词“五”和“六”的不同用法,董仲舒这样解释说:“名物如其真,不失秋毫之末。故名陨石则后其五,言退鹢则先其六,圣人之谨于正名如此。”[28]这里,“五石六鹢”不单单是两个言修辞的数量词,更是对史官“名物”的原则要求。一句话,“名生于真,非其真,弗以为名,名者圣人之所以真物也”[28]。

然而,君主本是一个集善恶于一身的矛盾体,在董仲舒看来,“人受命于天,有善善恶恶之性,可养而不可改,可豫而不可去,若形体之可肥瘦而不可得革也。是故虽有至贤,能为君亲含容其恶,不能为君亲令无恶”[7]。所以“恶”也是为天的属性之一。对此,董仲舒曾有一番讨论。他说:“主之好恶喜怒,乃天之春夏秋冬也,其俱暖清寒暑,而以变化成功也;天出此物者,时则岁美,不时则岁恶;人主出此四者,义则世治,不义则世乱,是故治世与美岁同数,乱世与恶岁同数,以此见人理之副天道也。”[30]如何理解文中的“数”?董仲舒在“尧舜不擅移汤武不专杀”篇中提出一个重要思想:“且天之生民,非为王也,而天立王以为民也。故其德足以安乐民者,天予之;其恶足以贼害民者,天夺之。”[31]可见,“数”暗指一个王朝的兴衰演变规律。据此,董仲舒构建了他的“大数”说[32]。

考《春秋繁露》一书,不止一次谈到了“天之大数”。如:

天之大数,毕于十旬。旬,天地之间,十而毕反。旬,生长之功,十而毕成。十者,天数之所止也。古之圣人因天数之所止以为数,纪十如更始[15]。

天、地、阴、阳、木、火、土、金、水,九,与人而十者,天之数毕也。故数者,至十而止。书者,以十为终。皆取之此[33]。

天道大数,相反之物也。不得俱出,阴阳是也。春出阳而入阴,秋出阴而入阳,夏右阳而左阴,冬右阴而左阳:阴出则阳入,阳出则阴入,阴右则阳左,阴左则阳右,是故春俱南,秋俱北,而不同道;夏交于前,冬交于后,而不同理;并行而不相乱,浇滑而各持分,此之谓天之意[34]。

春秋之道,奉天而法古。是故虽有巧手,弗修规矩,不能正方圆;虽有察耳,不吹六律,不能定五音;虽有知心,不览先王,不能平天下;然则先王之遗道,亦天下之规矩六律已!故圣者法天,贤者法圣,此其大数也;得大数而治,失大数而乱,此治乱之分也;所闻天下无二道,故圣人异治同理也,古今通达,故先贤传其法于后世也[20]。

由上述记载可知,董仲舒所言之“大数”是指一种运动规律。当然,这种运动规律可以从不同角度去阐释,而董仲舒自己则有“相复”之称,即王朝更替有“王者有不易者,有再而复者(即文质),有三而复者(即正朔),有四而复者(即一商一夏一文一质),有五而复者(即五帝),有九而复者(即九皇)”[12]等多种表现形式。所谓“王者有不易者”显然是指天道,而可变者尽管表现形式不同,但王朝更替应当符合“大数”规律,对于这个规律董仲舒做了如下描述:

《春秋》上绌夏,下存周,以《春秋》当新王。《春秋》当新王者奈何?曰:王者之法必正号,绌王谓之帝,封其后以小国,使奉祀之;下存二王之后以大国,使服其服,行其礼乐,称客而朝;故同时称帝者五,称王者三,所以昭五端,通三统也。是故周人之王,尚推神农为九皇,而改号轩辕,谓之黄帝,因存帝颛顼、帝喾、帝尧之帝号,绌虞,而号舜曰帝舜,录五帝以小国;下存禹之后于杞,存汤之后于宋,以方百里,爵号公,皆使服其服,行其礼乐,称先王客而朝[12]。

“三王五帝”作为一种古史观,疑古学派早已指责其非,不论。这里我们所强调的是,董仲舒的“三王五帝”实际上是一种政治系统,其旨在说明凡是被纳入其中的王朝都是正统的、合法王朝,反之就是非正统的和不合法的王朝。

四、“五行五事”与董仲舒的“事各得其宜”思想

如果将“五行”思想变成纯粹的形而上,那么,董仲舒的“五行”说就未必造成深远的历史影响。儒家讲求“实用”,不像阴阳家那样善抽象,所以董仲舒强化了儒家的实用理性精神,重“事理”而轻“思辨”,由此导致中国古代经验科学的畸形发展,这是后话。诚如李泽厚先生所言:“天人不分的巫史传统,没有可能从独立科学基础上发展出高度抽象的‘先验’观念和思维方法。这使得中国人的心智和语言长期沉溺在人事经验、现实成败的具体关系的思考和伦理上,不能创造出理论上的抽象的逻辑演绎系统和归纳方法。”[35]在此,我们指出儒家实用性思维的缺陷,绝不意味着否定其历史的进步性。在中国古代这样一个具有悠久农业传统的泱泱大国,如果我们的理论学说不能符合这个国情,它就不可能具有长久存在的必然性。而董仲舒的阴阳五行学说历经千年不衰,一定有其存在的合理性。以“五事”为例,董仲舒说:

五事:一曰貌,二曰言,三曰视,四曰听,五曰思。何谓也?夫五事者,人之所受命于天也,而王者所修而治民也。故王者为民,治则不可以不明,准绳不可以不正。王者貌曰恭,恭者敬也。言曰从,从者可从。视曰明,明者知贤不肖者,分明黑白也。听曰聪,聪者能闻事而审其意也。思曰容,容者言无不容。恭作肃,从作乂,明作哲,聪作谋,容作圣。何谓也?恭作肃,言王者诚能内有恭敬之姿,而天下莫不肃矣。从作乂,言王者言可从,明正从行,而天下治矣。明作哲,哲者知也,王者明则贤者进,不肖者退,天下知善而劝之,知恶而耻之矣。聪作谋,谋者谋事也,王者聪则闻事与臣下谋之,故事无失谋矣。容作圣,圣者,设也。王者心宽大无不容,则圣能施设,事各得其宜也[36]。

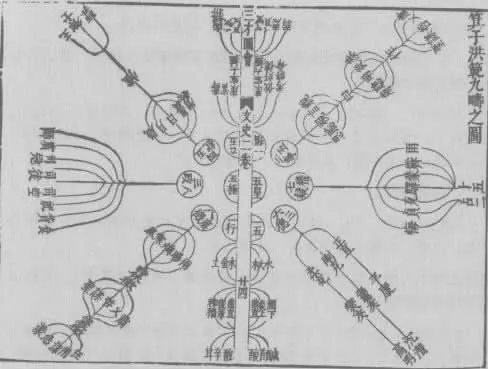

图1 箕子九畴示意图

“五事”观始自《尚书·洪范》,它是箕子九畴之一(见上图所示),是对王者思想和行为的高标准要求。从认识论的角度讲,它揭示了人类从视听经验到心智思维的认识过程及其一般规律。董仲舒说:“王者与臣无礼,貌不肃敬,则木不曲直,而夏多暴风。风者,木之气也,其音角也,故应之以暴风。王者言不从,则金不从革,而秋多霹雳。霹雳者,金气也,其音商也,故应之以霹雳。王者视不明,则火不炎上,而秋多电。电者,火气也,其阴征也,故应之以电。王者听不聪,则水不润下,而春夏多暴雨。雨者,水气也,其音羽也,故应之以暴雨。王者心不能容,则稼穑不成,而秋多雷。雷者,土气也,其音宫也。故应之以雷。”[36]这一段话可从两个方面观察和分析:首先,五行是指经验世界中的五种基本物质形态或元素,五事是人类五官对五行的认识和反映,也就是说人们的认识本身是在与五行相接触的过程中产生的。其次,人们对五行的认识过程有正确与谬误之分别,如果属于谬误性认识,那么,就会出现“王者与臣无礼,貌不肃敬”等违反客观规律的现象,其结果必然是“五行相干”,导致灾害的发生。尽管董仲舒所言多牵强附会,但有些说法未必没有道理。比如,对自然灾害的社会性认识,董仲舒明确肯定“所有一切灾异,都是源自国家之失,其实都是君主之失”[37],对此,清人皮锡瑞有一段精彩之论。他说:“古之王者恐己不能不失德,又恐子孙不能无过举也。常假天变以示儆惕”,而“后世君尊臣卑,儒臣不敢正言匡君,于是亦假天道进谏。以为仁义之说,人君之所厌闻;而祥异之占,人君之所敬畏。陈言既效,遂成一代风气。故汉世有一种天人之学,而齐学尤甚。”[38]也许董仲舒并非有意识地讨论自然灾害的社会性问题,但他客观上已经涉及了这个颇具现代生态学意味的世界性难题。因此,人们在界定自然灾害的概念时,往往把社会因素看作一个非常重要的影响因子,认为“人类改造自然的努力存在促使自然灾害增长的负效应。人类为了创造更适于生存和发展的环境,不断对自然条件加以改造。人类改造自然环境的种种努力除有利于减轻自然灾害外,同时在许多情况下也带来自然灾害增长的后果。”[39]例如,董仲舒前面所讲的君主“大为宫室,多为台榭”[12]现象,造成森林资源的大量减少,以至于水土流失,生态严重失衡,许多人类文明由此而消失。比如,有学者指出:“蒂卡尔的灭亡可以看作是玛雅文明灭亡的一个代表。考古专家们考证发现,在蒂卡尔消亡的前夕,长期的大兴土木造成了对森林、水源的破坏,城邦间的战争消耗了蒂卡尔的实力,罕见的旱灾,以及火灾、地震、瘟疫等其他自然灾害接踵而来,盛极一时的蒂卡尔迅速走向衰亡的道路,最终覆灭在墨西哥武士的铁蹄下,成为历史的绝唱。”[40]再有,我国古代楼兰文明的消亡亦跟生态资源的破坏密切相关。据考古学家介绍,楼兰曾经是个河网遍布、生机勃勃的绿洲。然而声势浩大的“太阳墓葬”却为楼兰的毁亡埋下了隐患。“太阳墓”外表奇特而壮观,环绕墓穴的是七层或细或粗的原木构成,木桩自内向外,粗细有序,圈外又整齐地排放着呈放射状四面展开的列木,蔚为壮观。而“太阳墓”的盛行,大量树木被砍伐,使楼兰在不知不觉中埋葬了自己的家园[41]。可见,董仲舒所言在一定程度上确实反映了历史的真实。从这个角度看,我们不能把董仲舒的“天人感应”说简单地都视为“无稽之谈”。

当然,董仲舒同时又强调对于有德的君主,他的所作所为则会对自然环境产生积极的影响。他说:“王者能敬则肃,肃则春气得,故肃者主春。春阳气微,万物柔易,移弱可化,于时阴气为贼,故王者钦。钦不以议阴事,然后万物遂生,而木可曲直也。春行秋政,则草木凋;行冬政,则雪;行夏政,则杀。”[36]这是《尚书·洪范》“庶征”之“休征”思想的具体化,《尚书·洪范》云:“休征:曰肃,时雨若;曰治,时旸若;曰知,时奥若;曰谋,时寒若;曰圣,时风若。”[42]在董仲舒看来,君主的品行与四时相对应,故有“四时之政”的考量。“肃”是一种能够产生正效应的社会风尚,不独是君主个人的素质。在形式上,君主的“恭敬”表现主要有“郊祭”,《春秋繁露》有“郊祭”专篇。而对于“郊祭”,董仲舒主张应无条件地保证这种祭天仪式的不间断举行。他说:“夫古之畏敬天而重天郊,如此甚也,今群臣学士不探察曰:‘万民多贫,或颇饥寒,足郊乎!’是何言之误,天子父母事天,而子孙畜万民,民未遍饱,无用祭天者,是犹子孙未得食,无用食父母也,言莫逆于是,是其去礼远也。先贵而后贱,庸贵于天子,天子号天之子也,奈何受为天子之号,而无天子之礼,天子不可不祭天也,无异人之不可以不食父,为人子而不事父者,天下莫能以为可,今为天之子而不事天,何以异是。是故天子每至岁首,必先郊祭以享天,乃敢为地,行子礼也。”[43]为了“郊祭”可以无视百姓的饥饱,它固然反映了董仲舒思想中有其落后性的一面,不过,董仲舒此举旨在警示君主应当以社稷为重,躬身劳作,以育“敬肃”之德。如《礼记·月令》云:“立春之日,天子亲帅三公、九卿、诸侯、大夫,以迎春于东郊。”“是月也,天子乃以元日祈谷于上帝。乃择元辰,天子亲载耒耜……帅三公、九卿、诸侯、大夫,躬耕帝藉。”[44]秦朝的郊祭,与周朝相比,发生了变化。董仲舒说:“今秦与周俱得为天子,而所以事天者异于周,以郊为百神始始入岁首,必以正月上辛日先享天,乃敢于地,县贵之义也。”[43]“上辛日”即元月的第一个十天,举行祭天和祈谷礼。在这些仪式中,一方面可以通过君权神授的形式而更加强化专制君主的神圣权威,另一方面则通过“天子之教化”,而使民众意识到人类在自然界面前,只能顺从和尊重自然规律,而不是相反。所以从这个层面讲,“郊祭”本身还具有教化的功能。董仲舒说:“天下和平,则灾害不生。今灾害生,见天下未和平也。天下所未和平者,天子之教化不行也。”[43]因为“教化不立而万民不正也。”[45]“教化”不单单是学校的责任,实际上它是一项非常复杂的系统工程。在董仲舒看来,“天令之谓命,命非圣人不行;质朴之谓性,性非教化不成;人欲之谓情,情非度制不节。是故王者上谨于承天意,以顺命也;下务明教化民,以成性也;正法度之宜,别上下之序,以防欲也;修此三者,而大本举矣。”[45]一句话,董仲舒讲“王者能敬则肃”,其主要目的还在于推行以德治国之策,从而使“事各得其宜”。[46]

在此,我们需要特别说明的是,董仲舒讲“德治”并不意味着废弃刑法,相反,在推行“德治”的同时,必须辅之以刑法。他说:“王者能治则义立,义立则秋气得,故乂者主秋。秋气始杀,王者行小刑罚,民不犯则礼义成。于时阳气为贼,故王者辅以官牧之事,然后万物成熟,秋,草木不荣华,金从革也。秋行春政,则华;行夏政,则乔;行冬政,则落。秋失政,则春大风不解,雷不发声。”[36]按照唐代孔颖达《五经正义》的解释:“义者,宜也,行之于事,谓之义也。”[47]又说:“履即义,义即履。行事得宜,谓之义,是履的宗旨……得宜,行之合道,方为履义宗趣。”[4 7]然而,对于“王者”来说,“履”的内容包括很多方面,其中“行小刑罚”是“履”的重要内容之一。如果说“德”是指内在的修养,那么,“礼义”就是指外在的制度。所以欲实现“事各得其宜”的社会理想状态,不仅要靠人们的自觉意识,还须依靠必要的制度约束(包括“行小刑罚”),而这也就是前面所说“情非度制不节”的本来意思。

五、结语

《春秋繁露》一书中数量词的应用甚多,上述所论仅仅是其中的一小部分。尽管如此,我们还是能够从中看到董仲舒应用数量词的一些特点。

第一,用数量词来构筑其哲学思想体系的骨架。如果我们用最简短的词语来概括儒家政治学说的基本内核,那么,一定是由董仲舒创造的两个数量词,即“三纲”与“五常”,而“三纲”最为根本。

董仲舒在“为人者天也,人之人本于天”[48]的思想观念支配下,建构了一套非常系统的社会伦理秩序。其核心是:(1)君权高高在上,万民只有顺从,而不能反抗。董仲舒这样论证说:“唯天子受命于天,天下受命于天子。一国则受命于君。”[48]“君者,民之心也;民者,君之体也;心之所好,体必安之;君之所好,民必从之。故君民者,贵孝弟而好礼义,重仁廉而轻财利,躬亲职此于上而万民听,生善于下矣。”[48](2)父权至上,努力建构以血缘为纽带的家长制社会。董仲舒说:“父者,子之天也。”[49]又说:“天有五行,一曰木,二曰火,三曰土,四曰金,五曰水。木,五行之始也;水,五行之终也;土,五行之中也。此其天次之序也。木生火,火生土,土生金,金生水,水生木,此其父子也。木居左,金居右,火居前,水居后,土居中央,此其父子之序,相受而布。是故木受水而火受木,土受火,金受土,水受金也。诸授之者,皆其父也;受之者,皆其子也;常因其父,以使其子,天之道也。”[50]一句话,“诸父所为,其子皆奉承而续行之,不敢不致如父之意”[15]。(3)确立丈夫对于妻子的支配权。在“阳尊阴卑”一节里,董仲舒为了维护男子在家庭中的主导地位,对夫妻关系做了如下论述。他说:“丈夫虽贱皆为阳,妇人虽贵皆为阴。”[15]由于“物随阳而出入,数随阳而终始”[15],故“妻受命于夫,诸所受命者,其尊皆天也”[49]。否则,“妻不奉夫之命,则绝(即绝弃,为‘七出’之一)”[51]。这样,在董仲舒那里,“夫权”就具有了“神圣的毋庸置疑的色彩”[52],并对宋明理学产生了深远而巨大的影响。

不过,“王道之三纲”[53]虽说是董仲舒政治思想的基干,但在“阴阳”关系的矛盾运动过程中,除了“阳尊阴卑”的一面,同时还有相互依存的一面。对此,董仲舒有一段特别精彩的论述。他说:“凡物必有合……阴者,阳之合,妻者,夫之合,子者,父之合,臣者,君之合,物莫无合,而合各相阴阳。阳兼于阴,阴兼于阳,夫兼于妻,妻兼于夫,父兼于子,子兼于父,君兼于臣,臣兼于君,君臣、父子、夫妇之义,皆取诸阴阳之道。君为阳,臣为阴,父为阳,子为阴,夫为阳,妻为阴,阴阳无所独行,其始也不得专起,其终也不得分功,有所兼之义。是故臣兼功于君,子兼功于父,妻兼功于夫,阴兼功于阳,地兼功于天。”[53]这种“阴阳相兼”思想应当是董仲舒“三纲”学说的重要组成部分,而宋明理学只强调“阴阳尊卑”的一面,而忽视了“阴阳相兼”的一面,所以站在宋明理学的角度去解析董仲舒的“三纲”学说是不符合历史实际的,更与《春秋繁露》的原义相悖。

第二,试图通过数字的神秘性来证明其政治伦理的合理性和正当性。在董仲舒所用的数量词中,数字“三”和“一”出现的频率较高。如董仲舒说:“天之常道,相反之物也,不能两起,故谓之一。一而不二者,天之行也……天无常于物,而一于时,时之所宜,而一为之。故开一、塞一、起一、废一,至毕时而止,终有复始于一,一者,一也……是故君子贱二而贵一。”[54]又说:“唯圣人能属万物于一而系之元也。”[6]在此,“一”不仅具有本体论的意义,所谓“元者,为万物之本”[55]是也,且元气“在天地之前”[6]既已存在,而且“一”中还内在地蕴涵着一种至上的道德评判价值准则。此外,“一”还是一种方法论。故董仲舒说:“天道施,地道化,人道义。圣人见端而知本,精之至也,得一而应万,类之治也。”[55]显然,这是指类推法。

在董仲舒那里,“三”的意义也非比寻常。如云“天以三成之,王以三自持”[25],又云:“何谓天之大经?三起而成日,三日而成规,三旬而成月,三月而成时,三时而成功。寒暑与和,三而成物;日月与星,三而成光;天地与人,三而成德。由此观之,三而一成,天之大经也,以此为天制。是故礼三让而成一节,官三人而成一选。三公为一选,三卿为一选,三大夫为一选,三士为一选,凡四选。三臣应天之制,凡四时之三月也。”[25]这便是“自三之道,以治天下”[25]的内涵。

至于董仲舒为什么如此重视“数”的应用,徐复观先生一语破的。他说:“大概到战国中期前后,我们先民对于数,尤其是数中的乘法,发生一种神秘的感觉,《周易》由此而在卦爻上加上‘六’‘九’两个符号。由《周易》的流行,而更增数的神秘性,认为数是人道的一种表现,这一点完全由董氏所继承。”[56]

第三,用数量词来总结和概括他对社会发展状况的认识。社会发展有治也有乱,那么,如何认识社会的治象与乱象呢?董仲舒采用神秘的数字法,义寓社会的治与乱本身也具有“天然”性质。如言治有“十指”[57],其用“十”是因为“数者至十而止”[34]。而言“乱”则有“五行相胜”[12],但对于致“乱”的根源,董仲舒已有较为深刻地认识。他说:“利者,盗之本也;妄者,乱之始也。夫受乱之始,动盗之本,而欲民之静,不可得也。”[55]当然,这种对于追求物质利益的认识,确有一定的历史局限性。但财富分配不均,往往是社会动乱的根源。于是,董仲舒提出了“圣人之制民,使之有欲,不得过节”[58]的思想命题。毫无疑问,这个命题在中国封建社会漫长的历史演进过程中具有引领社会变革的精神价值。