催眠疗法在下肢动脉缺血性疼痛患者中的应用效果

2021-03-10郭淑芸纪丽平谭子叶赫晓贾

郭淑芸 苏 丽 张 玲 纪丽平 谭子叶 赫晓贾 高 翔

河北医科大学第二医院血管外科,石家庄 050000

疼痛作为人体的第五大生命体征,由国际疼痛研究协会定义为一种与组织损伤或潜在的组织损伤有关的痛苦体验和感受[1]。疼痛一方面会导致交感神经兴奋、血压升高、心脑血管负荷增加,另一方面会因为疼痛而引起焦虑、抑郁、烦躁、食欲不振、疲劳、失眠等问题,严重影响患者的预后[2]。近年来,随着外周血管疾病发病率的逐年递增,下肢动脉缺血性疾病成为临床治疗的重点和难点,患者常因为组织缺血导致的剧烈疼痛而就诊,若患肢长期剧烈疼痛而未得到有效控制,极易增加患者的心理负担,降低患者的治疗依从性,从而影响疾病的转归[3-5]。因下肢动脉缺血性疼痛的产生机制尚不明确,且对镇痛药物反应较差,一般镇痛药物很难奏效,强阿片类镇痛药物虽然对下肢动脉缺血性疼痛有效,但是持续时间很短,需要增加药量来维持镇痛效果,而大剂量的麻醉类镇痛药物使用后存在抑制呼吸的风险[4,6]。因此,安全有效地管理患者的疼痛症状并缓解其焦虑等情绪至关重要。1955年,英国医学协会正式提出将催眠疗法应用于医学领域,其通过运用行为技术结合言语暗示,引导患者进入一种高度专注、放松的状态,从而顺应治疗者的言语暗示而达到治疗某些疾病的目的[7]。催眠疗法通过改变患者的意识状态,可以改变患者对疼痛的体验,同时还可以在非治疗时间管理疼痛[8]。本研究探讨催眠疗法在下肢动脉缺血性疼痛患者中的应用效果,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2020年3—12月河北医科大学第二医院收治的86例下肢动脉缺血性疾病患者为研究对象。纳入标准:(1)经下肢动脉彩超检查明确下肢动脉狭窄或闭塞;(2)年龄为18~75岁;(3)Fontaine分期[9]为Ⅱb期、Ⅲ期和Ⅳ期。排除标准:(1)存在脑器质性精神障碍伴有意识障碍;(2)存在认知功能障碍;(3)存在听力障碍;(4)存在严重的心、肝、肾功能不全;(5)有长期服用镇痛药物史;(6)过量饮酒(饮酒量每周≥280 g)或有药物滥用史。按照随机数字表法将患者随机分为试验组(n=42)和对照组(n=44)。对照组采用三阶梯镇痛方案,试验组采用催眠镇痛方案。试验组中,男性31例,女性11例;年龄28~75岁,平均(57.2±6.5)岁;Fontaine分期:Ⅱb期22例,Ⅲ期14例,Ⅳ期6例;对照组中,男性35例,女性9例;年龄29~75岁,平均(56.7±7.1)岁;Fontaine分期:Ⅱb期24例,Ⅲ期13例,Ⅳ期7例。两组患者的性别、年龄、Fontaine分期比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 镇痛方法

对两组患者均给予个性化、动态化疼痛评估,评估内容包括疼痛部位、疼痛时间、疼痛性质、疼痛持续时间、疼痛分值及伴随症状。对照组患者采用三阶梯镇痛方案[10],当疼痛数字评价表(numerical rating scale,NRS)分值≤3分时,应用非甾体类抗炎药物,如阿司匹林、对乙酰氨基酚 ;当4分≤NRS分值≤6分时,应用弱阿片类药物,如曲马多或可待因;当NRS分值≥7分时,应用强阿片类药物,如吗啡或芬太尼等。疼痛复评时机为静脉用药后15 min、肌内注射后30 min、口服用药后60 min,直至NRS分值稳定在0~3分停止复评。

试验组患者采用催眠镇痛方案。首先保持病房环境安静、舒适,专业催眠治疗师与患者进行沟通和交流,介绍催眠的目的、原理、流程、催眠过程中可能会出现的感受及应对方法,建立良好的医患关系。催眠镇痛的干预步骤:(1)测试阶段。患者坐在舒适的椅子上或采取半卧位,采用五指分开、手臂升降、手臂抬起等方法测试患者的暗示感受性类型。暗示感受性类型包括躯体型、情绪型、梦游型和智力型4种类型,根据不同的类型采取个性化的催眠治疗方法。(2)导入阶段。采用五指分开、手臂升降、眼光凝视或经络催眠方法,将患者由清醒状态导入催眠状态,使患者逐渐放松。(3)深化阶段。根据患者的暗示感受性类型不同而采用不同的深化技术,如5~0数字倒数法、30~0数字倒数法、触碰头顶、反应性催眠、下颌放松、轻触法、传统渐进、元式渐进等,引导患者完全放松。(4)治疗阶段。根据患者的暗示感受性类型不同而采用不同的治疗方法,例如,元式渐进传导热或麻的感觉代替疼痛的感觉;暖流或光带走疼痛;刻度盘指针从大到小转动,代表疼痛等级越来越小;红气球颜色由深变浅、由大变小,代表疼痛逐渐减轻等。(5)唤醒阶段。采用0~5数字法引导患者由催眠状态逐渐恢复到清醒状态。(6)自我催眠阶段。教给患者自我催眠的方法,让患者进行技术演示直至完全掌握。当患者在非工作时间段出现疼痛症状时,根据不同的疼痛情况选用不同的催眠技术进行自我催眠镇痛。需要注意的是,催眠过程中,若患者因病情而导致不能采取半卧位时,可采取平卧位,直接用眼光凝视、经络催眠或呼吸导入的方法将患者由清醒状态导入催眠状态后进行下一步治疗。每次催眠镇痛的时间需根据患者的病情设定,每次30~50 min,每日1次,6次为一个催眠疗程。疼痛复评时机为每次催眠唤醒后即刻、唤醒后30 min、唤醒后60 min,直至NRS分值稳定在0~3分停止复评。

1.3 观察指标

(1)采用NRS[11]对两组患者干预前后的疼痛情况进行评分,该评价表用0~10分描述疼痛的强度,评分越高,疼痛程度越强烈。0分表示没有疼痛,1~3分表示轻度疼痛,4~6分表示中度疼痛,7~9分表示重度疼痛,10分表示无法忍受的疼痛。(2)采用90项症状自评量表(symptom checklist-90,SCL-90)[12]对两组患者干预前后的负性情绪进行评价。取SCL-90量表中的4个维度进行评价,包括焦虑、抑郁、敌对和偏执。焦虑计10~30分,抑郁计13~65分,敌对计6~30分,偏执计6~30分,评分越高,负性情绪越严重。(3)采用匹兹堡睡眠质量指数(pittsburgh sleepquality index,PSQI)量表[13]对两组患者干预前后的睡眠质量进行评价。取量表中的4个维度进行评价,包括入睡时间、睡眠时间、睡眠质量和睡眠效率。每个维度均按照0~3分计分,评分越高,睡眠质量越差。(4)比较两组患者干预后的满意情况,回答选项为满意和不满意两项。

1.4 统计学方法

应用SPSS 19.0软件对数据进行统计分析,计量资料以(±s)表示,组间比较采用两独立样本t检验,组内比较采用配对t检验;计数资料以n(%)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 疼痛评分的比较

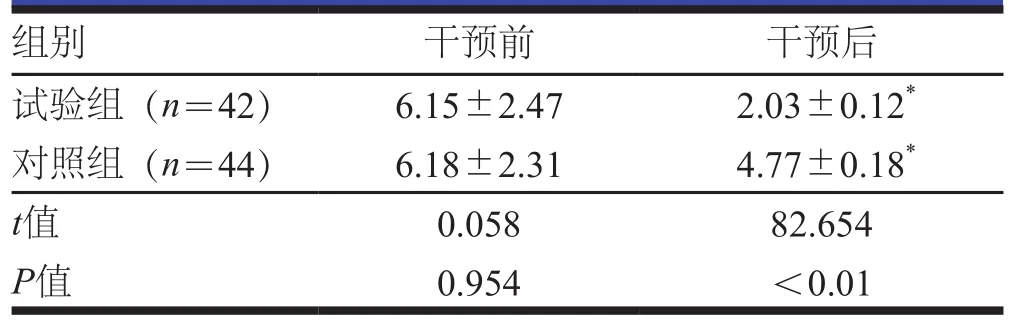

干预前,两组患者的疼痛评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。干预后,两组患者的疼痛评分均低于本组干预前,且试验组患者的疼痛评分低于对照组患者,差异均有统计学意义(P<0.05)。(表1)

表1 干预前后两组患者疼痛评分的比较(±s)

表1 干预前后两组患者疼痛评分的比较(±s)

注:与本组干预前比较,*P<0.05

组别 干预前 干预后试验组(n=42) 6.15±2.47 2.03±0.12*对照组(n=44) 6.18±2.31 4.77±0.18*t值 0.058 82.654 P值 0.954 <0.01

2.2 负性情绪的比较

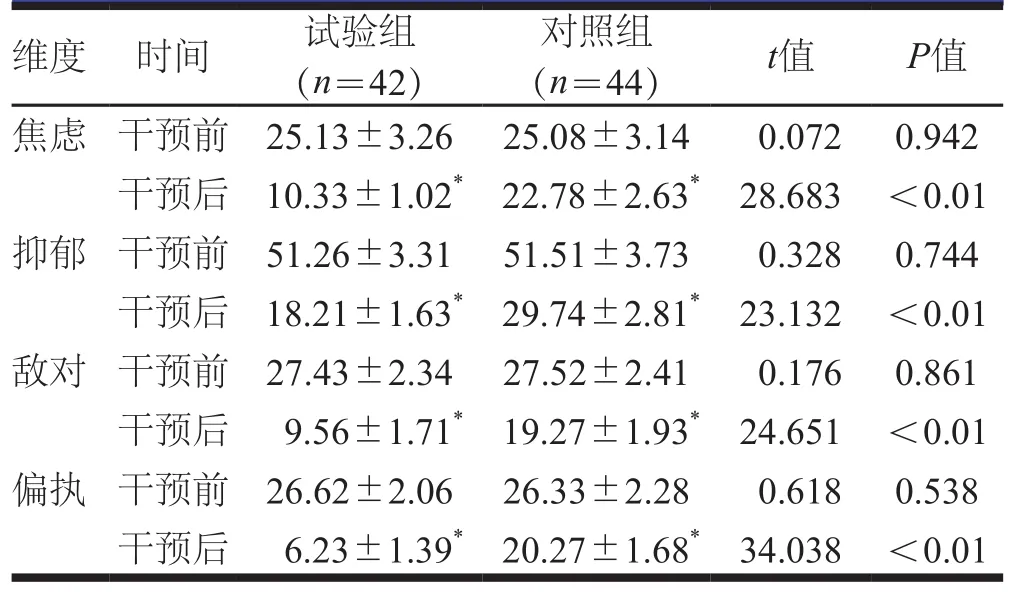

干预前,两组患者SCL-90中焦虑、抑郁、敌对、偏执维度的评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。干预后,两组患者SCL-90中焦虑、抑郁、敌对、偏执维度的评分均低于本组干预前,且试验组患者SCL-90中焦虑、抑郁、敌对、偏执维度的评分均低于对照组患者,差异均有统计学意义(P<0.05)。(表2)

表2 干预前后两组患者SCL-90评分的比较(±s)

表2 干预前后两组患者SCL-90评分的比较(±s)

注:与本组干预前比较,*P<0.05

维度 时间 试验组(n=42)对照组(n=44) t值 P值焦虑 干预前 25.13±3.26 25.08±3.14 0.072 0.942干预后 10.33±1.02* 22.78±2.63* 28.683 <0.01抑郁 干预前 51.26±3.31 51.51±3.73 0.328 0.744干预后 18.21±1.63* 29.74±2.81* 23.132 <0.01敌对 干预前 27.43±2.34 27.52±2.41 0.176 0.861干预后 9.56±1.71* 19.27±1.93* 24.651 <0.01偏执 干预前 26.62±2.06 26.33±2.28 0.618 0.538干预后 6.23±1.39* 20.27±1.68* 34.038 <0.01

2.3 睡眠质量的比较

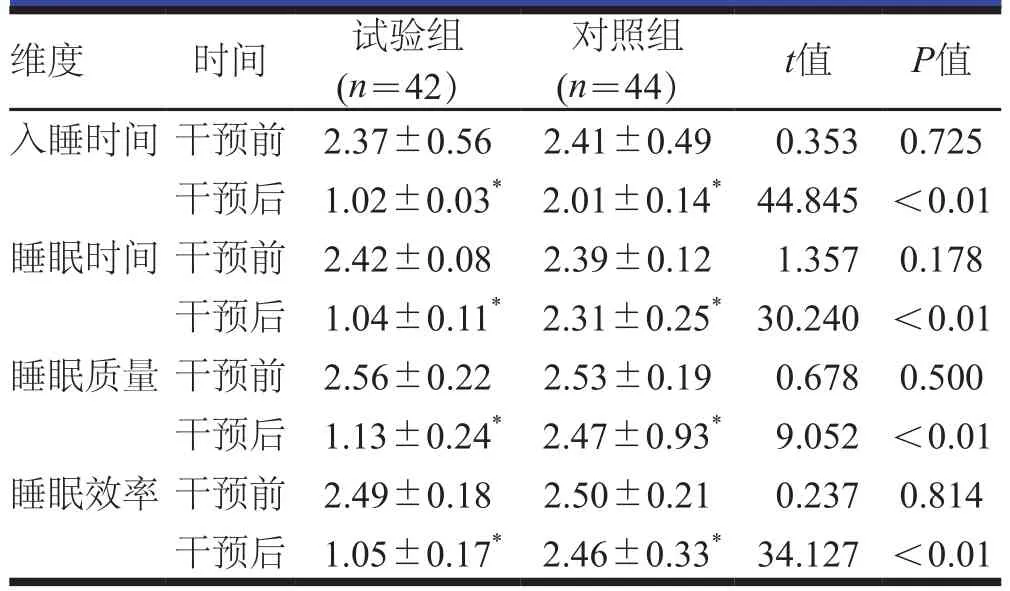

干预前,两组患者PSQI量表中入睡时间、睡眠时间、睡眠质量和睡眠效率维度的评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。干预后,两组患者的入睡时间、睡眠时间、睡眠质量和睡眠效率维度的评分均低于本组干预前,且试验组患者入睡时间、睡眠时间、睡眠质量和睡眠效率维度的评分均低于对照组患者,差异均有统计学意义(P<0.05)。(表3)

表3 干预前后两组患者PSQI量表评分的比较(±s)

表3 干预前后两组患者PSQI量表评分的比较(±s)

注:与本组干预前比较,*P<0.05

维度 时间 试验组(n=42)对照组(n=44) t值 P值入睡时间 干预前 2.37±0.56 2.41±0.49 0.353 0.725干预后 1.02±0.03* 2.01±0.14*44.845 <0.01睡眠时间 干预前 2.42±0.08 2.39±0.12 1.357 0.178干预后 1.04±0.11* 2.31±0.25* 30.240 <0.01睡眠质量 干预前 2.56±0.22 2.53±0.19 0.678 0.500干预后 1.13±0.24* 2.47±0.93* 9.052 <0.01睡眠效率 干预前 2.49±0.18 2.50±0.21 0.237 0.814干预后 1.05±0.17* 2.46±0.33*34.127 <0.01

2.4 满意度的比较

干预后,试验组患者的满意度为97.62%(41/42),明显高于对照组患者的72.73%(32/44),差异有统计学意义(χ2=10.376,P<0.05)。

3 讨论

下肢动脉缺血导致的疼痛是血管外科常见的临床症状,严重影响患者的生活质量,降低患者的免疫功能,增加患者的心理压力[5]。当患肢出现剧烈疼痛时,会导致患者体内儿茶酚胺分泌增加,激活肾素-血管紧张素-醛固酮系统,从而增加患者的心脑血管负荷[14]。40%~50%的下肢动脉缺血同时伴有下肢溃疡或坏疽的患者合并心脑血管疾病[15],若患肢长期剧烈疼痛且未得到有效控制,交感神经持续兴奋会导致患者持续处于应激状态,极易诱发严重的心脑血管事件,甚至危及患者生命[16]。此外,长期缺血性疼痛会导致焦虑、抑郁、失眠、食欲不振等情况发生,其痛苦强度高于疼痛本身[17]。尽早行外科手术或腔内介入治疗,重建下肢血运是下肢动脉缺血性疼痛患者首选的治疗方法。但对于在血运重建之前、因各种原因导致不能行下肢血运重建或血运重建效果差的患者而言,合理有效的镇痛方案尤为重要。目前,临床上对于下肢动脉缺血性疼痛患者常采用药物镇痛疗法,此方法可以在一定程度上缓解疼痛感,但持续作用时间短,易诱发心脑血管疾病,同时需要考虑患者的肝肾功能情况慎重用药[4]。

近年来,催眠疗法在医学领域中应用日益广泛,其中,催眠疗法在疼痛管理领域中的应用受到医学界的高度关注[18]。催眠疗法是通过信息加载的方式将患者导入到放松、舒适的催眠状态,根据患者暗示感受性类型的不同给予直接或间接暗示,并不断强化暗示,引导患者产生特定的感受或行为的一门心理学技术[12]。催眠师根据患者的疼痛原因及疼痛程度选择个体化的催眠技术,从而缓解患者的疼痛感。慢性疼痛可选用诱导、直接对症放松、快乐经历回忆等技术;急性疼痛可选用替换、直接暗示等技术。同时教会患者自我暗示和放松,掌握在非工作时间段应用自我催眠镇痛方法。Hosseinzadegan等[19]将60例多发性硬化症患者随机分组并进行疼痛管理,证实催眠疗法能够明显降低患者的疼痛程度。本研究结果显示,干预后,试验组患者的疼痛评分明显低于对照组患者,表明催眠疗法可以明显缓解下肢动脉缺血性疾病患者的疼痛感,提高患者的生活质量。

王丹华等[20]的研究证实,催眠疗法有助于改善患者的睡眠质量,缓解患者的焦虑、抑郁等负性情绪,提高患者的满意度。本研究结果亦显示,采用催眠镇痛方案后,试验组患者的SCL-90和PSQI量表评分均明显低于对照组患者,满意度明显高于对照组患者,表明催眠疗法可以使患者有效缓解焦虑和抑郁等负性情绪,帮助患者增强战胜疾病的信心。另外,本研究发现,催眠疗法在提高患者下肢动脉缺血性疾病患者的睡眠质量和满意度方面效果显著。

综上所述,催眠疗法能够有效改善下肢动脉缺血性疾病患者的疼痛感、负性情绪和睡眠质量,提高患者的满意度,在一定程度上弥补了镇痛药物治疗方面的不足,值得临床推广应用。