从图像到文本:《楚辞·天问》的文本生成及其特征

2021-03-09叶庆兵

叶庆兵

《天问》是《楚辞》中的重要作品,其内容丰富,包括问天、问地、问夏事、问商事、问周事、问楚事六个部分,涵盖自然神话与历史传说,对于上古神话和历史的研究都有重要意义。但这一重要作品,在理解上却存在不小的困难。首先,《天问》所述的神话和历史,许多已经“湮没无闻”,非经一番艰苦的考证不能了解其实情;其次, 《天问》文本上存在诸多障碍。

东汉王逸在《楚辞章句·〈天问〉序》中首先指出“其文义不次序”(1)洪兴祖:《楚辞补注》,黄灵庚点校,上海古籍出版社,2015年,第128页。。钱锺书又认为《天问》中有“非出于不信,而实出于求知”之问,又有“事理初无难解而问者”,又有“明知而似故问者”,“杂糅一篇之中,颇失伦脊,不徒先后之事倒置、一人之事割裂,有若王逸所谓‘不次序’也”(2)钱锺书:《管锥编》,中华书局,1979年,第608页。。也就是说,《天问》文本除了“不次序”外,还存在“杂糅”的问题。

学者们所谓的“不次序”,首先指的是《天问》在文本上具有很大的跳跃性。例如:第二部分中从“不任汩鸿,师何以尚之”至“鲧何所营,禹何所成”所述为鲧禹治水神话。第三部分中从“禹之力献功,降省下土四方”至“胡为嗜不同味,而快朝饱”所述为禹娶涂山女事,而后文的“化而为黄熊,巫何活焉”等又叙述鲧事。鲧、禹二人均反复出现,此即钱锺书所云“一人之事割裂”。又如第三部分叙完,第四部分叙述商代的历史传说,然而中间过渡却为尧、舜及女娲神话。此即钱锺书所云“前后之事倒置”。

关于这一特点,明人孙鑛认为《天问》“或长言,或短言,或错综,或对偶;或一事而累累反覆,或联数事而熔成片语;其文或峭险,或淡宕,或佶倔,或流丽,章法、句法、字法,无所不奇,可谓极文之态”(3)闵齐伋校刊套印本 《楚辞》(上),哈佛大学燕京图书馆藏明万历四十八年 (1620年) 刻本,第16页。,黄文焕则认为《天问》“通篇一百七十一问……布阵至大,布势至顺。然使句句皆顺,则文字板直,意绪不惨。于是乎错综出之,忽彼忽此,以破板直之病”(4)黄文焕:《楚辞听直·合论》,《续修四库全书》第1301册,上海古籍出版社,2002年,第679页。。明末清初,贺贻孙更提出“碎金”之说,认为“其词与意虽不如诸篇之曲折变化,然自是宇宙间一种奇文”(5)贺贻孙:《骚筏》,《四库未收书辑刊》第10辑第13册,北京出版社,2000年,第7页。。这都是将“不次序”当成屈原有意为之的效果,从而化“毛病”为“艺术”。此种解读,虽有一定的道理,但也不乏强作辩解的嫌疑。然而,不管怎样辩解,《天问》文本“不次序”的问题都客观存在。因此,又有一些学者,如屈复、游国恩、唐兰、郭沫若、苏雪林、孙作云等,并不认为这是屈原有意创造的结果,而是其中存在错简。(6)毛庆对《天问》错简的研究和整理情况有详细介绍与分析,参见毛庆:《〈天问〉错简整理史的反思》,《中国楚辞学》2004年第2期。

关于《天问》文本的杂糅,除了钱锺书所指出的 “非出于不信,而实出于求知”之问、“事理初无难解而问者”、“明知而似故问者”各种性质不同的问题,杂糅一篇之中,“颇失伦脊”。更重要的还体现在其包含天文、地理、神话、历史,具有极大的综合性。在《天问》六部分内容中,一、二为自然神话,三至六则分述夏、商、周、楚的历史传说,二者迥异,却又综合融汇于一篇,这也显得“颇不伦脊”。因此,不少学者曾就此寻求解释。如刘兆伟认为,这是赋、比、兴创作手法的体现,“《天问》开头有关大自然问题的传说只能作为《天问》中心思想的引子, 决不是提出问题供大家研究讨论”(7)刘兆伟:《〈天问〉的结构与析义》,《锦州师院学报(哲学社会科学版)》1983年第1期。。刘小枫则认为“屈原并不对天地间的自然现象感兴趣……‘天问’开头的天体自然之问,不过是询问历史王道的正当性的发语辞。”(8)刘小枫:《“天问”与超验之问》,《拯救与逍遥》,华东师范大学出版社,2007年,第132页。二者均以主次关系视之。殷光熹认为“《天问》的结构, 犹如‘树状结构’形态那样, 由一株大树的主干不断生发出许多枝丫旁叉和茂密的绿叶, 纷繁交错”,作者“用交叉、分合、对比、顺叙、倒叙等方法, 让他所提的问题‘各就各位,各司其职’,体现了作品结构的立体美”。(9)殷光熹:《〈天问〉结构的独特性》,《云南大学学报》2003年第2期。毛庆则认为,《天问》并非线性叙事结构,而是二元对立的立体结构;《天问》也不是叙事诗,而是抒情诗,并将自然神话之问与历史传说之问都纳入渐强、高潮、重复、错位的情感抒发过程中去。(10)毛庆:《论〈天问〉独特的立体结构与抒情方式》,《南京师范大学文学院学报》2003年第3期。这又是将《天问》的内容视为地位平等的整体了,并从叙事的结构、手法方面寻求答案。

学者们对《天问》文本特征的认识,各有一定的道理,同时相互之间又往往构成矛盾,导致众说纷纭。最为严重的矛盾,是关于《天问》错简的认识。如:游国恩所指出的原只有末尾的几句存在错简(11)游国恩:《屈原·屈原的文学》,《游国恩楚辞论著集》(第三卷),中华书局,2008年,第516-517页。;孙作云则认为“今本《天问》章次错了全文的三分之一”(12)孙作云:《〈天问〉的错简》,《天问研究》,河南大学出版社,2008年,第61页。;苏雪林认为“《天问》全文分为五段,天文、地理神话每段各四十四句;历史部分,夏、商、周三代每代各七十二句;乱辞二十四句。章法整齐之极”(13)苏雪林:《〈天问〉正简》,武汉大学出版社,2007年,第11页。。在整齐划一的标准之下,她所指出的《天问》错简就必然更多,而根据这一标准,《天问》不仅有错简,还应有不少的脱简。众说纷纭,使得对《天问》文本的认识,比《天问》文本更加淆乱。同时,研究众多,却鲜有研究将《天问》文本问题置于其生成过程中去考察。

(一)

考察《天问》文本特征的学者众多,却很少有人关注一个问题,即 “不次序”、杂糅等问题为何只在《天问》中如此严重,而在其他的楚辞作品,尤其是其他屈辞作品中却很少见?如果说这是屈原的创作手法,或者说是其独具匠心的结构设计,那么,又为何独独运用于《天问》一篇?同理,如果说《天问》文本复杂是由于错简所致,那么,何以唯独《天问》一篇存在如此严重的错简,甚至错到需要重排的地步(苏雪林的整理即相当于重排)?换言之,《天问》文本的特殊性还应该放到与屈辞其他作品的比较中去考察。

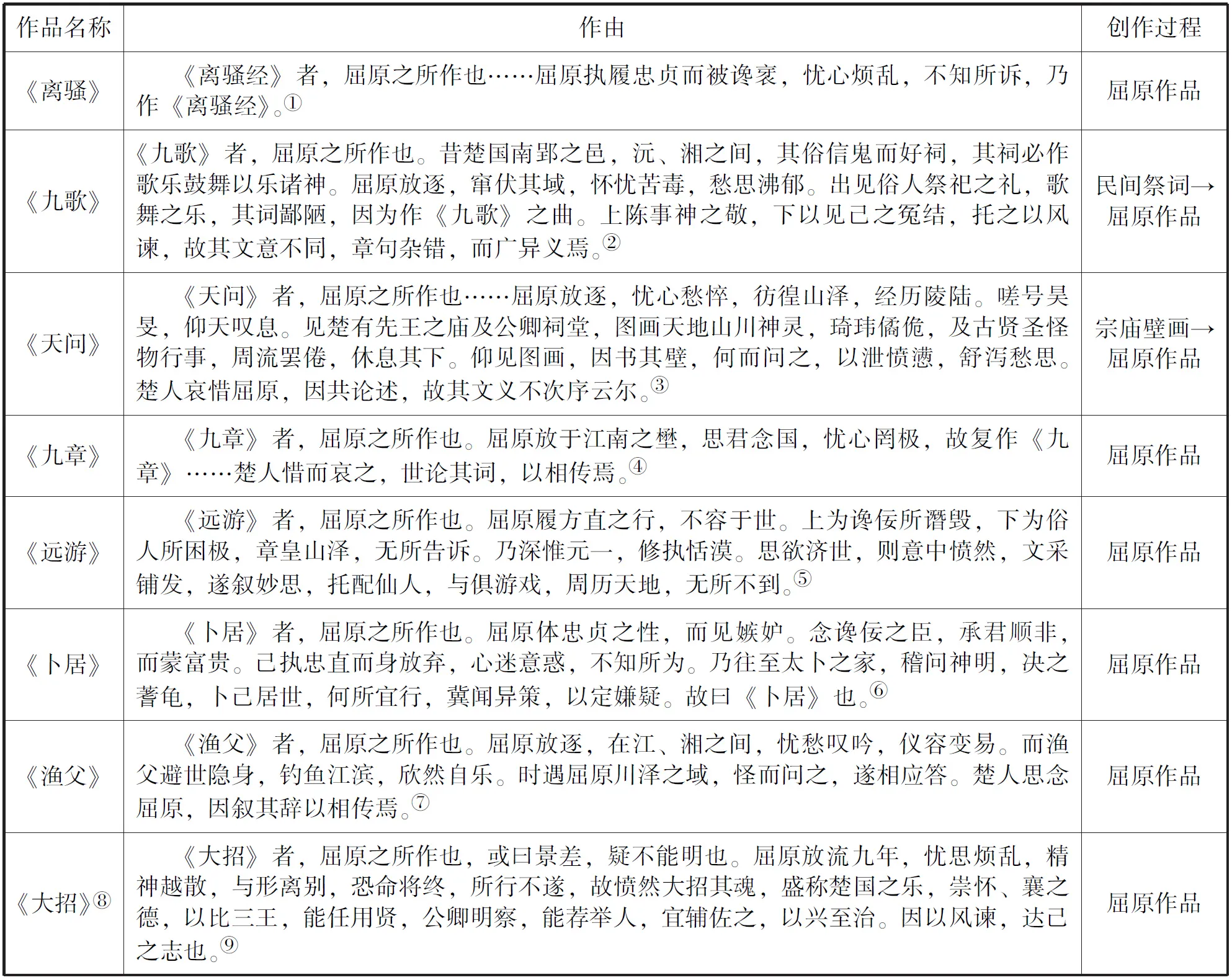

决定文本特征的,首先是文本生成的环节。所幸的是,王逸《楚辞章句》对《楚辞》各篇的创作经过均有交待,其中自然透露出各篇文本生成的信息。现将《楚辞章句》中屈辞及其创作过程列表如下:

作品名称作由创作过程《离骚》《离骚经》者,屈原之所作也……屈原执履忠贞而被谗衺,忧心烦乱,不知所诉,乃作《离骚经》。①屈原作品《九歌》《九歌》者,屈原之所作也。昔楚国南郢之邑,沅、湘之间,其俗信鬼而好祠,其祠必作歌乐鼓舞以乐诸神。屈原放逐,窜伏其域,怀忧苦毒,愁思沸郁。出见俗人祭祀之礼,歌舞之乐,其词鄙陋,因为作《九歌》之曲。上陈事神之敬,下以见己之冤结,托之以风谏,故其文意不同,章句杂错,而广异义焉。②民间祭词→屈原作品《天问》《天问》者,屈原之所作也……屈原放逐,忧心愁悴,彷徨山泽,经历陵陆。嗟号昊旻,仰天叹息。见楚有先王之庙及公卿祠堂,图画天地山川神灵,琦玮僪佹,及古贤圣怪物行事,周流罢倦,休息其下。仰见图画,因书其壁,何而问之,以泄愤懑,舒泻愁思。楚人哀惜屈原,因共论述,故其文义不次序云尔。③宗庙壁画→屈原作品《九章》《九章》者,屈原之所作也。屈原放于江南之壄,思君念国,忧心罔极,故复作《九章》……楚人惜而哀之,世论其词,以相传焉。④屈原作品《远游》《远游》者,屈原之所作也。屈原履方直之行,不容于世。上为谗佞所谮毁,下为俗人所困极,章皇山泽,无所告诉。乃深惟元一,修执恬漠。思欲济世,则意中愤然,文采铺发,遂叙妙思,托配仙人,与俱游戏,周历天地,无所不到。⑤屈原作品《卜居》《卜居》者,屈原之所作也。屈原体忠贞之性,而见嫉妒。念谗佞之臣,承君顺非,而蒙富贵。己执忠直而身放弃,心迷意惑,不知所为。乃往至太卜之家,稽问神明,决之蓍龟,卜己居世,何所宜行,冀闻异策,以定嫌疑。故曰《卜居》也。⑥屈原作品《渔父》《渔父》者,屈原之所作也。屈原放逐,在江、湘之间,忧愁叹吟,仪容变易。而渔父避世隐身,钓鱼江滨,欣然自乐。时遇屈原川泽之域,怪而问之,遂相应答。楚人思念屈原,因叙其辞以相传焉。⑦屈原作品《大招》⑧《大招》者,屈原之所作也,或曰景差,疑不能明也。屈原放流九年,忧思烦乱,精神越散,与形离别,恐命将终,所行不遂,故愤然大招其魂,盛称楚国之乐,崇怀、襄之德,以比三王,能任用贤,公卿明察,能荐举人,宜辅佐之,以兴至治。因以风谏,达己之志也。⑨屈原作品①⑧②③④⑤⑥⑦⑨洪兴祖:《楚辞补注》,黄灵庚点校,上海古籍出版社,2015年,第1-2页,第82页,第128页,第180页,第256页,第279页,第286页,第354页。以上作品之作者,有的还存在争议,但因其不影响本文的论证,故暂不讨论。

从上表可以直观地看出,传为屈原所作的诸篇,除了《九歌》和《天问》外,其余篇章都由屈原直接创作。也就是说,这些篇章的文本内容,全由屈原决定。《九歌》和《天问》则非如此。屈原创作《九歌》,已有当地民歌在前,且完成之后,还要供祭祀之用;创作《天问》,则有宗庙壁画存在。有意思的是,在这些传为屈原所作的篇章中,也仅有《九歌》被认为“章句杂错”,与“文义不次序”的《天问》可相比拟。

这并非偶然,而恰好符合文学创作的客观规律。作者全凭内心所思所想、有感而发的作品,没有外界条件的制约,自然可以修饰得极尽完善;若是根据某种外界条件进行创作,就多多少少会受其束缚。金圣叹《读第五才子书法》云: “《史记》是以文运事,《水浒》是因文生事。以文运事,是先有事生成如此如此,却要算计出一篇文字来,虽是史公高才,也毕竟是吃苦事。因文生事即不然,只是顺着笔性去,削高补低都由我。”(14)金圣叹:《读第五才子书法》,《金圣叹全集》(3),凤凰出版社,2016年,第29-30页。金氏此语虽是评点史传和小说,但在创作规律上,亦适用于《楚辞》。相比较而言,《九歌》和《天问》相当于《史记》,乃“以文运‘事’”;而屈辞他篇则相当于《水浒》,是“因文生‘事’”。

然而,《九歌》“章句杂错”的程度又无法与《天问》相提并论。这也与两者的创作过程有关。《九歌》乃是屈原据民间歌词修改,或重新构思而成,其所据已是成篇的文章,问题在于文辞鄙陋;而《天问》则是“仰见图像”而为,既无现成的文本,图像表达的内容也不会像文字那样清晰、明确。

总之,《天问》与屈辞他篇比较的结果表明,《天问》的文本特征与其生成过程确实有密切的关系。探讨《天问》的文本特征,须对《天问》文本的生成过程进行考察。

(二)

王逸在《楚辞章句序》 (以下简称王逸序)中交代了与《天问》文本生成有关的三个过程:

1.在屈原之前,《天问》所描绘内容曾刻画于楚先王之庙及公卿祠堂上;

2.屈原根据图像创作《天问》文本;

3.在屈原之后,“楚人哀惜屈原,因共论述”。

刻画在先王之庙或公卿祠堂上的内容,为《天问》文本形成前的阶段。屈原见宗庙壁画而书写、创作《天问》,此为《天问》文本正式形成的阶段。楚人“论述”《天问》,《天问》文本进入形成后的传播阶段。先王之庙及公卿祠堂上的内容,以图像的形式存在;屈原创作《天问》,形成书面文本;楚人的“论述”可能以口头的形式,也可能以书面的形式。其中,屈原的创作活动,也即从壁画向文本转换的阶段,是《天问》文本形成的最关键环节。

已知《天问》内容最早的呈现方式是图像,也即楚先王之庙及公卿祠堂上的壁画。这一问题,王逸序已言之凿凿,但并非所有人都信从其说。如郭沫若认为“这篇相传是屈原被放逐之后,看到神庙的壁画,而题在壁上的,这完全是揣测之辞。任何伟大的神庙,我不相信会有这么多的壁画,而且画出了天地开辟以前的无形无象。据我的了解,应该是屈原把自己对于自然和历史的批判,采取了问难的方式提出。”(15)郭沫若:《屈原赋今译》,人民文学出版社,1981年,第109页。但大量汉代画像石、画像砖的发现已经表明,“伟大的神庙”完全可以有丰富的壁画。对于否定论者的质疑,张世磊的《先秦著图训政传统与〈天问〉题画体论证》(16)张世磊,廖群:《先秦著图训政传统与〈天问〉题画体论证》,《山东大学学报(哲学社会科学版)》2017年第2期。一文逐条给予了回应。作者通过对先秦著图训政传统及楚国与中原的文化交流,楚国对中原文化的学习、吸收之分析,指出楚昭王吸收了西周以来宗庙著图训政的传统,屈原所见壁画,正刻绘于楚昭王之宗庙。这与孙作云先生的研究结果(17)孙作云:《〈天问〉的写作年代及地点》,《〈天问〉研究》,河南大学出版社,2008年,第12-18页。亦相吻合。

张文与孙文表明屈原据宗庙壁画而作《天问》的条件是客观存在的。关于张文,还可补证一点。长沙马王堆汉墓出土帛书有《九主图》一种,其中记载:

从古以来,存者亡者,□此九巳(已)。九主成图,请效之汤。汤乃延三公,伊尹布图陈策,以明法君法臣……伊尹或(又)请陈策以明八【啻(谪)】变过之所道生。(18)湖南省博物馆、复旦大学出土文献与古文字研究中心编纂,裘锡圭主编:《长沙马王堆汉墓简帛集成·九主》(肆),中华书局,2014年,第97-98页。

此条(尤其“伊尹布图陈策,以明法君法臣”一语)足以佐证“著图训政”传统之存在,而其渊源又可远溯至商初而非西周。

既然存在据宗庙壁画而创作《天问》的客观条件,那么,王逸序所言便属可能。真实情况是否如此,由于缺少其他记载的佐证,我们只能从《天问》本身查找证据。屈原是一个极其优秀的诗人,即使据图而作,他也不会留下太多明显的痕迹。不过,我们从《天问》中还是能发现可能由图像转化为文本的蛛丝马迹。

又如问商事部分,有诗句云: “干协时舞,何以怀之?平胁曼肤,何以肥之?”这句诗所指也有很大争议,“平胁曼肤”的对象或谓纣,或谓禹,或谓启,或谓王亥……众说纷纭,但不管所指对象为何,其中的一个疑点是,屈原从哪里得来“平胁曼肤”的印象?“胁”是从腋下到肋骨尽处的部分,屈原描绘的这个人胸部丰腴,两边的肋骨都并成了一块。“曼”是肥美的意思,“曼肤”应指此人因为肥胖,皮肤也透露出油腻的光泽。这里对人的体态描写非常具体,如果不是眼前有一幅画,正画着这样一个极其肥胖的形象,很难想象屈原如何会得出这样的印象,写出这样的诗句。“干协时舞”是说一个人拿着干(盾)在跳舞,这很可能也是对画面内容的描绘。

(三)

既然屈原根据宗庙壁画创作《天问》具有客观条件,而从《天问》文本中也能发现由图像转化而来的痕迹,那么,王逸序所言应属可信,《天问》经“图像—书面文本”的生成过程也应该可以成立。了解这一过程,对理解《天问》文本的诸多疑难问题有重要的帮助作用。具体论述如下:

其一,《天问》文本的杂糅与“图像—书面文本”的生成过程有关。前文指出《天问》将天文、地理、神话、历史等众多不同性质的内容杂糅到了一起,从而在文本特征上具有极大的“综合性”。《天问》文本的这种特性引来了各种各样的认识。或者认为其中存在主次关系,或者极力证明其能够形成一个整体结构。其实,若将目光转移到图像上去,我们就会发现这没什么好奇怪的。

例如,《鲁灵光殿赋》描绘灵光殿壁画的内容云:

图画天地,品类群生。杂物奇怪,山神海灵。写载其状,托之丹青。千变万化,事各缪形。随色象类,曲得其情。上纪开辟,遂古之初。五龙比翼,人皇九头。伏羲鳞身,女娲蛇躯。鸿荒朴略,厥状睢盱。焕炳可观,黄帝唐虞。轩冕以庸,衣裳有殊。下及三后,淫妃乱主。忠臣孝子,烈士贞女。贤愚成败,靡不载叙。恶以诫世,善以示后。(24)王延寿:《鲁灵光殿赋》,赵逵夫主编:《历代赋评注·汉代卷》,巴蜀书社,2010年,第809页。

灵光殿的壁画内容既包含天地开辟的自然神话,又包含伏羲、女娲、黄帝、唐尧、虞舜及历来的“淫妃乱主,忠臣孝子,烈士贞女”等神话和传说,其描绘的内容,恰与《天问》所反映的楚宗庙壁画相近。

又如,山东嘉祥武梁祠中的壁画,其内容更为多样。仅以其西壁画像为例:

自上而下分为五层。第一层,锐顶部分,西王母端坐正中,两侧有羽人、玉兔、蟾蜍、人兽鸟身者等灵异侍奉。第二层,自右而左依次刻伏羲与女娲、祝诵、神农、黄帝、颛顼、帝喾、帝尧、帝舜、夏禹、夏桀等古帝王图像,其左皆有榜题。第三层,右起刻曾母投杼、闵子骞御车失棰、老莱子娱亲、丁兰刻木四组孝子故事,皆有榜题。第四层,右起刻曹子劫桓、专诸刺王僚、荆轲刺秦王故事,皆有榜题。第五层,一列车骑左向行。(25)中国画像石全集编辑委员会编:《中国画像石全集》(第1卷),山东美术出版社,2000年,第16页。

武梁祠东壁画像的内容亦包括神话和历史故事,而画像的底部则为一组庖厨图。车骑图与庖厨图都是世俗生活的写照,而这种性质的内容在《天问》中则未曾见,因此,武梁祠壁画的内容实际上较之楚宗庙壁画的内容更为综合。

从灵光殿和武梁祠中的壁画内容,可以看出融自然神话、历史传说于一体,是壁画中常见的现象。这种现象在楚宗庙壁画上存在也是可以解释的。

既然是楚宗庙,也就是祭祀楚先祖之所在。此种场合的图像首先应具有宗教的作用,其次还具有训诫的意义。《淮南子·主术训》云:“文王、周公观得失,遍览是非,尧舜所以昌,桀纣所以亡者,皆著于明堂。”(26)何宁:《淮南子集释》,中华书局,2010年,第695页。明堂亦是宗庙所在,此处所载即是宗庙图像训诫意义的体现。楚宗庙壁画也具有此种训诫意义。训诫意义的实现,依赖的是与人事密切相关的历史传说。宗教作用的发挥,又依赖什么呢?能否依赖其中的自然神话?答案是肯定的。

1972年,考古工作人员在长沙马王堆1号墓的棺盖上发现一幅T形帛画。1973年,在马王堆 3号墓的棺盖上也发现了T形帛画,形制、内容与1号墓帛画相近。以1号墓T形帛画为例,帛画上部右上角画一日轮,日中有乌,日轮旁边及下部有缠绕的树枝,树枝上又结出8个小的日轮,合为 9日。左上角绘一月轮,月中有蟾蜍,还有玉兔持杵,月轮下一女子昂首朝向月轮,应即奔月的嫦娥。日轮和月轮下方各有一昂首向上的龙,似乎是在托举着日月,中间则为一蛇尾的神人,神人左右是 5只神鸟。神人下方悬挂一只钟,其左右各有一骑着异兽的神人以绳索牵引。钟下有两只立柱,象征天门所在。柱上各有一只神豹,而柱旁各有一穿戴整齐、倾身向前、作欢迎状的神人,应为值守天门的守门神,即“帝阍”。这些内容所反映的是天界的情景。帛画的底部,绘画着两只交互的巨鱼,两鱼旁各有一回首相顾的长角长尾兽身直立怪兽。巨鱼上站立着一赤身裸体的巨人,脚跨一长蛇,双手托举一平板,平板上陈设鼎、壶等器物,还有七个拱手对坐的男人。平板的左右又有两只口衔灵芝的灵龟,灵龟背上各有一只鸱鸮。这一层所绘画的,应该是想象中的地界情景。在帛画的中部,也即天地中间,也刻画着羽人、蜚廉等神话形象,同时还刻画着一位雍容的贵妇人,妇人的前面两个男人跪地迎接,身后则有3名侍女随侍。(27)湖南省博物馆、中国科学院考古研究所编:《长沙马王堆一号汉墓》(上集),文物出版社,1973年,第39-43页。

研究者普遍认为,画中的妇人就是墓主人,画面内容所表现的乃是墓主人在去世后进入另一个世界的情景,而这另一个世界恰是用众多的神话事物来表现。也就是说,画中众多的神话内容,是亡灵所往世界的象征,它们所发挥的正是宗教作用。屈原所见到的楚先王宗庙壁画上的天文、地理神话内容,其性质应与此相同,是楚先王去世后所往世界的象征,发挥的正是宗庙壁画的宗教作用。

总之,楚先王宗庙壁画本就是融天文、地理、神话、历史于一体,屈原据此而作《天问》,在文本上自然也就会具有极大的综合性。这并不能算是屈原创作上的毛病,恐怕也不是什么特别的结构设计或者艺术创造,而是由壁画结构先行决定的。

其二,《天问》文本的“不次序”问题也主要受“图像—书面文本”的生成过程影响。前文还指出,《天问》文本存在一定的“跳跃性”,也即王逸等提出的“不次序”。孙作云先生曾特别注意到“武梁祠的壁画(画像石),也是按照时代顺序排列的”(28)孙作云:《〈天问〉的错简》,《〈天问〉研究》,河南大学出版社,2008年,第58页。,但《天问》文本却存在“不次序”的问题。那么,这其中是否存在矛盾?

如果说屈原创作《天问》是对所见壁画绝对忠实的“翻译”,则这种矛盾是存在的。但屈原创作《天问》,恐怕不是这样刻板的过程。毛庆曾指出,《天问》的主旨是抒情(29)毛庆:《论〈天问〉独特的立体结构与抒情方式》,《南京师范大学文学院学报》2003年第3期。;姚小鸥则认为《天问》是“史诗式的哲理诗”(30)姚小鸥:《〈天问〉意旨、文体与诗学精神探原》,《文艺研究》2004年第3期。。无论情感还是哲理,都无法从宗庙壁画上直接呈现,需要屈原根据壁画内容发挥自己的主动性进行创作。这就表明,屈原创作《天问》并不是简单地去再现图像内容。实际上,刻板地描绘图像,也不符合屈原的创作个性。闻一多在谈到读《离骚》的感触时说:

我每逢读到这篇奇文,总仿佛看见一个粉墨登场的神采奕奕、潇洒出尘的美男子,扮演一个什么名正则、字灵均的“神仙中人”说话(毋宁是唱歌)。但说着说着,优伶丢掉了他剧中人的身份,说出了自己的心事来,于是个人的身世,国家的命运,变成哀怨和愤怒,火浆似的喷向听众,炙灼着、燃烧着千百人的心——这时大概他自己也不知道是在演戏,还是骂街吧!(31)闻一多:《屈原问题》,《闻一多全集》(一),生活·读书·新知三联书店,1982年,第256页。

闻一多这里的猜测是否符合事实,姑且不论,但他这段话却很形象地表现了屈原作品情感充沛、难以抑制的特征。据王逸序,屈原创作《天问》时“忧心愁悴,彷徨山泽,经历陵陆。嗟号昊旻,仰天叹息”,内心十分苦闷,看到宗庙壁画之后,创作《天问》“以泄愤懑,舒泻愁思”。

也就是说,屈原在依据宗庙壁画,将图像内容转换成自己笔下文字这个过程中,并不是完全理性、客观地在描述图像,而是灌注了自己的思想与情感。《天问》虽然在结构和内容上都会受到宗庙壁画的制约,但这种制约有时又因屈原的主观作用而被突破。当这种突破发生时,也就打破了壁画内容的秩序,同时造成了《天问》文本的“不次序”。

例如,这一段诗句:

会朝争盟,何践吾期?苍鸟群飞,孰使萃之?

到击纣躬,叔旦不嘉。何亲揆发足,周之命以咨嗟?

授殷天下,其位安施?反成乃亡,其罪伊何?

争遣伐器,何以行之?并驱击翼,何以将之?

昭后成游,南土爰底。厥利惟何,逢彼白雉?

穆王巧梅,夫何为周流?环理天下,夫何索求?

妖夫曳衒,何号于市?周幽谁诛?焉得夫褒姒?

天命反侧,何罚何佑?齐桓九会,卒然身杀。

彼王纣之躬,孰使乱惑?何恶辅弼,谗谄是服?

比干何逆,而抑沈之?雷开阿顺,而赐封之?

何圣人之一德,卒其异方?梅伯受醢,箕子详狂?(32)洪兴祖:《楚辞补注》,黄灵庚点校,上海古籍出版社,2015年,第162-163页,第155页。

这一段内容之前从商之始祖简狄,讲到王亥、上甲微、商汤、伊尹等,为商之历史;其后则从后稷诞生的神话开始,讲述周之历史。但在这一部分,武王伐纣之后却径直接续上了周昭王、穆王、幽王,甚至齐桓公。这些内容置于周始祖后稷之前,一下子超前了许多,按照历史顺序来看,当然是“不次序”的。孙作云就认为此处有错简,将周代的内容移到了周代部分,将齐桓公的内容移到了春秋部分。(33)孙作云:《〈天问〉校正本》,《〈天问〉研究》,河南大学出版社,2008年,第106-107页。

但是,我们仔细分析,不难发现这里的周昭王、穆王、幽王、齐桓公其实是因纣王而连带提及,而将他们联系在一起的关键是“反成乃亡”(34)“反成乃亡”, 王逸认为“言殷王位已成,反覆亡之”,有的学者则认为是指周公返政于成王却遭谗出奔,此处取王逸注。。这一段诗句前面的内容是:

成汤东巡,有莘爰极。何乞彼小臣,而吉妃是得?

水滨之木,得彼小子。夫何恶之媵,有莘之妇?

汤出重泉,夫何皋尤?不胜心伐帝,夫谁使挑之?(35)洪兴祖:《楚辞补注》,黄灵庚点校,上海古籍出版社,2015年,第162-163页,第155页。

相对于他的始祖商汤而言,纣王正是“反成乃亡”的典型。周昭王南征丧命;穆王周流天下,于国无益;周幽王更是“烽火戏诸侯”,直接导致西周灭亡。此三人与开创基业的周文王、武王相较,也是“反成乃亡”的亡国之主。齐桓公重用管仲,九合诸侯,一匡天下,奠定了齐国的霸主地位;但在管仲死后,信任奸臣,终于导致国家衰败,而他自己也死于非命。前后相较,又何尝不是“反成乃亡”?

周昭王、穆王、幽王、齐桓公在此处出现,显然是因为与纣王有共同点。在这一处壁画上,很可能并没有描绘他们的形象,但屈原在看到纣王图像时,自然联想到这些有共同点的历史人物,于是,将他们也写进了《天问》。在一番感慨、写毕这些人物的事迹之后,屈原的视线和思路才回归到殷商历史上来,于是继续讲述纣王及其臣子的故事。

我们在这一段内容中可以明显感觉到,屈原在壁画内容的基础上生发了自己的感想,使得壁画的线性叙事被中断,从而造成文本的“不次序”。

屈原睹画所生发的感想,源于他的知识储备。他的知识储备在《天问》中发挥作用,又不止这一处。如在第二部分“问地”的内容中有“何所冬暖,何所夏寒”之句,这在图像上恐怕是不容易表现的。这以下的数句问及石林、虬龙、雄虺、长人、灵蛇、黑水、三危、鲮鱼等,每事不过一句,甚至半句,颇为零碎。宗庙壁画上可能也没有这些内容,或者只有其中的一部分,但屈原在目睹壁画所绘的大地时,自然联想到自己曾经听说过的这些事物,于是问到:这些神奇的事物究竟位于何方?

总之,在屈原据壁画而创作《天问》的这个过程中,并不是完全客观、一板一眼地对图像进行“复制”,他的知识储备、情感、思想等内容都可以附加于其中。从整体上看,屈原是按照壁画所绘,按照历史顺序来构思《天问》,但在具体创作时,他的个人因素发挥作用,原有的叙事结构就可能被中止或者扰乱,文本的“不次序”也就随即发生了。

以上所论述的“不次序”发生在屈原根据宗庙壁画创作《天问》的过程中,也即《天问》文本生成过程(“图像—书面文本”)这一环节。在《天问》文本已经形成,进入传播阶段之后,“不次序”也可能发生。这一阶段如若再发生“不次序”的问题,那便是打乱了《天问》原本的结构,也即发生了错简。错简在《天问》中并非不可能,如王逸序所言,《天问》完成后“楚人哀惜屈原,因共论述”,这里的“论述”可能包含对《天问》的传诵以及品评。其最早的形式,可能为书面,也可能为口头,而以口头的可能性更大。(36)参见廖群:《从“侧闻屈原”到“世传楚辞”:屈辞初期传播考索》,《山西大学学报(哲学社会科学版)》2014年第2期。《汉书》载“宣帝时,修武帝故事,讲论六艺群书,博尽奇异之好,征能为楚辞九江被公,召见诵读”(37)王先谦:《汉书补注》,上海古籍出版社,2008年,第4476页。,可见至汉代,楚辞作品还以“诵读”的形式传播。这种“诵读”传统,应该就来源于楚人的“论述”。《天问》自然也应在这一传统之内。在口头传播过程中,传播者依靠其记忆进行传播,如果记忆发生错误,文本的秩序被颠倒,那么,据此而记下来的文本就会存在错简。

错简虽有可能发生,但是其程度却是有限的。王逸序云楚人“因共论述”,一个“共”字表明,《天问》的传播范围还是比较广泛的,熟悉《天问》的并不止一人。在这种情况下,如果发生如苏雪林、孙作云等先生所指的严重错简,肯定会得到纠正。

由上可见,《天问》之“不次序”,与其文本生成过程有关。我们应充分重视并且尊重屈原在创作《天问》时的主观创造性,而不能将其创作过程机械化、简单化,使“错简”问题扩大化。

此外,其他的一些问题也可由“图像—书面文本”这一生成过程得到解释。《天问》一文所涉及的内容虽多,但总体来看,却层次分明。这些内容可以划归两大类,一为自然神话,二为历史传说,有关历史又按照夏、商、周、楚的顺序排列。

通过前文所引对山东嘉祥武梁祠西壁画像的描述,不难发现,这幅画像有清楚的层次,每一层次相对独立,可以构成单独的画面。武梁祠东壁画像自上至下分为五层,第一层刻东王公及羽人,以下四层分别刻列女、孝义、刺客、庖厨,以及县功曹下轺车跪迎于处士等内容,同样具有分明的层次。武梁祠后壁画像分为四层,整体结构亦如之,不过第三层和第四层的中部被贯通起来,刻一楼阙,分为楼上楼下,显然这是出于实际情况的变通。画面分层的现象并不仅仅存在于武梁祠壁画当中,如山东平邑皇圣卿西阙四面画像、东阙四面画像,山东平邑功曹阙四面画像,山东长清孝堂山石祠东、西、后壁画像等均分层,各层相对独立。

可见,根据不同内容,对画面进行不同层次的划分,或者先在墙壁或者画像石上划分好不同的层次,再进行绘画,应是壁画及画像石创作的一种普遍现象。《天问》之层次划分,可能也受此种因素影响。

又如钱锺书所指出的《天问》“非出于不信,而实出于求知”之问,又有“事理初无难解而问者”,又有“明知而似故问者”,其中, “求知”之问很可能也与《天问》据图而作有关。因为图像表现事物虽然直观形象,但却不能如文字记载一样详细、具体。如果没有足够的知识储备,只会感到一头雾水。《天问》内容丰富,这也得益于屈原自身良好的文化素养,若是屈原对天文、地理知识,对历史上的故事毫无储备,很难想象他能创作出如此宏大的作品。但屈原也不可能事事尽知,他在面对这些丰富的图像时,也不免有未解之处,所以,才留下了“求知”之问。

(四)

《天问》文本“不次序”与“杂糅”的问题在历史上争论已久,但就目前的情况来看,研究者多从外部寻求依据,却忽略了《天问》文本生成过程。实际上,文本生成过程是文本特征形成的最关键环节。文本形成以后,虽然仍可能发生变化,如出现错简等情况,但这种变化——尤其是对流传有序的作品而言——是很有限的。愈演愈烈的《天问》“错简说”显然脱离实际情况,夸大了这种变化。

关于《天问》文本的生成,最早是王逸提出的屈原观楚先王宗庙壁画而作《天问》的说法。王逸虽为东汉学者,距离屈原已有一定的时间距离。但从外部来看,先秦时期确实存在“著图训政”的传统,出土帛画与壁画亦可为楚宗庙壁画的存在提供佐证;从内部来看,《天问》文本确实存在由图像转化而来的痕迹。结合起来看,王逸说应属有据。

兼具宗教作用和训诫意义的楚先王宗庙壁画,由有关天地的自然神话和有关史事的历史传说构成,这直接决定了《天问》集天文、地理、神话、历史于一篇的主体内容,在文本上具有“杂糅”的特征。壁画的层次划分,决定了《天问》整体结构层次分明。屈原观楚先王宗庙壁画创作《天问》,虽是“据画而作”,却非“述画之作”,在呈现壁画内容的同时,也融入了他个人的思想、情感,同时调动个人的知识储备,这又造成了《天问》文本的“不次序”。

总之,《天问》的创作是一次客观呈现与主观创造相结合的过程,这个创作过程有某种固定的秩序,但也有作者的创造性发挥。因此,关于《天问》的文本特征,不能简单、机械地看待,还应该深入作者的创作活动去体察和感受。