社会认同感对青年流动人口长期居留意愿的影响

2021-03-06刘立光

刘立光

2012—2019年,虽然中国的经济发展速度趋缓,但是发展质量在不断提升。尤其是2013年中央全面深化改革领导小组成立以来,各地经济发展质量不断提升。以2012—2019年中国各城市经济发展速度为例,北上广深四个超大城市牢牢把握着中国城市经济发展的前四名。同时,以苏州、杭州和西安等二线城市为代表的“新一线”城市不断提升发展速度,加上各地纷纷制定“抢人大战”政策吸引人才流入本地,中国流动人口总体布局呈现出新的局面。

一、引 言

青年流动人口具有青年和流动双重特征。青年说明他们的社会经验较少、阅历较浅;流动说明他们远离家乡,可能独自一人在外地漂泊。双重属性决定了青年流动人口的居留意愿不同于老一代流动人口。与此同时,各地出台的吸引人才政策对学历的最低要求是大学专科。改革开放之初,中国以劳动密集型为核心抓住中国人口红利结构的优势大力发展本国经济,所以对流动人口的学历要求较低;而目前国家经济转型的主要发展目标是以高新技术和第三产业为核心的产业,高学历在一定程度上代表了更高的创新能力,所以高学历青年流动人口在流入地城市的长期居留意愿具有较强的现实意义。

社会认同理论强调外部群体与本群体比较之后的满意度。从理论上讲,对青年流动人口来说,他们在流入地的社会认同度对他们的长期居留意愿具有很强的导向作用。因为只有他们认同了流入所在地,才会萌生长期居留的打算,然后再买房长期定居下来。这与老一代流动人口的不同之处在于,老一代流动人口有过较长时间的务农经历,并且老家还有农田和房屋,农村的熟人社会等因素使他们在年老后更可能返回家乡养老。青年流动人口基本上没有务农经历,因为长时间在外地接受教育等原因,在老家的熟人比较少,整体上受教育水平较高的该群体理应具有较强的城市定居意愿。

因此,本文的研究问题聚焦社会认同感对青年流动人口城市居留意愿的影响机制。在分析中,也会考察老一代流动人口与青年流动人口及青年流动人口中高学历与低学历群体居留意愿的差别,试图从社会认同理论角度对流动人口城市长期居留意愿研究做出一些探索性发现。青年流动人口向本地的流入会为城市发展注入活力,并且他们在本地的长期居留会增加本地的劳动力,具有重要的实际意义。同时,目前从社会认同感角度对流动人口居留意愿进行研究的文献并不多见,故本研究也具有一定的学术价值。

二、文献述评与研究假设

受户籍限制等因素的影响,流动人口是有中国特色的一个概念,国际上称为迁移人口。有研究者认为,人口发生迁移就说明他们在很大程度上决定在流入地长期居留下去,家庭团聚是移民定居的前提,同为东亚国家的日本和韩国移民定居率较低主要是因为缺乏国家层面的制度、精英政治文化,国家还是以经济发展为主导,并没有落实到流动人口个体身上来。(1)Dong-Hoon Seol, John D. Skrentny, “Why is there so little migrant settlement in East Asia?” The International Migration Review, 2009, No.3.相比较而言,中国学者对流动人口长期居留意愿的研究比较丰富和完善。国内学者很早就开始对流动人口居留意愿进行研究,成果也林林总总。(2)朱宇:《户籍制度改革与流动人口在流入地的居留意愿及其制约机制》,《南方人口》2004年第3期;王春兰,丁金宏:《流动人口城市居留意愿影响因素分析》,《南方人口》2007年第1期;李树茁,王维博,悦中山:《自雇与受雇农民工城市居留意愿差异研究》,《人口与经济》2014年第2期;侯慧丽:《城市公共服务的供给差异及其对人口流动的影响》,《中国人口科学》2016年第1期;盛亦男:《父代流迁经历对子代居留意愿的代际影响与机制研究》,《人口研究》2017年第2期。大致上,流动人口居留意愿的影响因素可以归纳为五个方面:户籍制度;职业、经济收入和人力资本;流动人口家庭流动方式;城市公共服务和城市发展能力(3)夏怡然,陆铭:《城市间的“孟母三迁”——公共服务影响劳动力流向的经验研究》,《管理世界》2015年第10期;孙中伟,孙承琳:《警惕空气污染诱发“逆城市化”:基于流动人口城市居留意愿的经验分析》,《华南师范大学学报(社会科学版)》2018年第5期。;流动人口社会融合等(4)杨菊华,张娇娇:《人力资本与流动人口的社会融入》,《人口研究》2016年第4期。。对流动人口居留意愿的研究并不是严格按照各个影响因素类别进行的,而是同时进行的研究。总体来看,户籍制度对流动人口居留意愿的作用正在逐渐弱化,而公共服务均等化水平对其居留意愿的作用正在逐步加强,收入仍然是决定流动人口迁移的最重要因素,但人力资本水平的作用正在成为决定收入的重要前提。朱宇和李林月通过系统梳理流动人口在城镇居留意愿的缘起、测度、水平和变化,认为近年来流动人口在城镇居留意愿发展趋势逐渐趋于平稳,并且随着户籍制度改革和公共服务均等化、农业转移人口市民化工作的进一步推进,有可能迎来流动人口居留意愿的进一步上升。(5)朱宇,李林月:《流动人口在城镇的居留意愿及其决定因素——文献综述及其启示》,《人口与经济》2019年第2期。

在理论上,对流动人口居留意愿进行的探讨主要集中在20世纪60年代美国学者李(E. S. Lee)提出的系统的人口推拉理论,刘易斯提出的二元经济发展理论模型以及由边沁提出、经阿门·阿尔奇安完善的效用最大化理论。这三个理论模型都是从经济学角度对流动人口的居留意愿进行的分析。本研究采用塔吉尔(Tajfel)等人在20世纪70年代提出并逐步完善的社会认同理论(6)Tajfel H., Differentiation Between Social Groups: Studies in the Social Psychology of intergroup Relations,Chapters1-3, London: Academic Press, 1978.。该理论包含类化、认同和比较三个历程,这主要是来自群体成员的身份和资格,人们努力追求或保持一种积极的社会认同,以此来增强他们的自尊,如果外部群体没有在内部群体的比较中获得满意的社会认同,人们就会试图离开他们所属的群体或想办法实现积极的区分。(7)张莹瑞,佐斌:《社会认同理论及其发展》,《心理科学进展》2006第3期。学界对社会认同感的研究主要从心理学角度进行,从社会认同感角度对流动人口居留意愿进行研究的文献并不多。比如,张航空的研究结果显示社会认同对流动人口带眷的居留意愿有较强的促进作用;(8)张航空:《流动人口带眷流动意愿研究》,《南方人口》2013年第3期。也有研究认为流动人口在流入地城市获得的认同感对他们的长期居留意愿起到间接的促进作用(9)王忠,旷远瑶:《方言能力对流动人口长期居留意愿的影响研究》,《劳动经济研究》2019年第4期;杨菊华,吴敏,张娇娇:《流动人口身份认同的代际差异研究》,《青年研究》2016年第4期。。但现有研究仅把“是否认为自己是本地人”、 “我感觉自己属于这个城市”和“我对目前居住的城市有归属感”进行单指标测量。如果从社会认同理论类化、认同和比较三个阶段来看,笔者认为应该从更大的范围对社会认同感进行测量,包括流动人口自身对流入地的认同、对风俗习惯的适应和本地人对外地人的看法进行综合测量。虽然社会认同理论三个阶段从时间维度上是逐步深入进行测量的,但是在具体量表上可以从被访者的回答中直接得到三个阶段的心理感受。另外,本研究使用社会认同感作为主要自变量。已有学者对流动人口的经济、社会、文化和心理四个维度进行综合指数测算形成流动人口的社会融合指数,取值介于0~100之间,得分越高,表明融合程度越高。(10)杨菊华:《中国流动人口的社会融入研究》,《中国社会科学》2015年第2期。笔者认为,虽然社会融合指数能够在一定程度上对流动人口融入城市的融合状况进行测量,反映出流动人口在生活上的适应程度,但是目前学界对其测算方法并未达成统一,并且四个维度的融入状况差异较大。因此,本文重点考察社会认同感对青年流动人口城市居留意愿的影响,把其他因素作为控制变量进行统计分析。

根据以上分析,本文提出如下假设:

假设1:社会认同感对流动人口长期居留意愿具有促进作用。

假设2:社会认同感对青年流动人口长期居留意愿的促进作用高于老一代流动人口。

假设3:在流入地已经购房的流动人口,社会认同感对其长期居留意愿的促进作用更明显。

假设4:社会认同感对高学历青年流动人口长期居留意愿的促进作用明显高于低学历青年流动人口。

三、数据来源、变量处理与模型选择

(一)数据来源

本研究所使用的数据来自2017年全国流动人口卫生计生动态监测调查数据。该数据是国家卫生健康委员会(原国家卫生和计划委员会)以31个省(区、市)和新疆建设兵团2016年流动人口年报数据为基本抽样框,采取分层、多阶段、与规模成比例的PPS方法进行抽样。调查对象是在流入地居住一个月及以上,非本区(县、市)户口的15周岁及以上流入人口。样本量共有169989人。其中,男性87871人,女性82118人。在分析中,青年流动人口样本共有86915个,中年和老年流动人口样本共有82410个。

(二)变量处理

目前,国内外各组织、机构和学者对青年的界定并不统一。例如,世界卫生组织的界定年龄是 15~44 周岁;联合国教科文组织的界定年龄是16~45周岁;中国国家统计局的界定年龄是15~34周岁;中国共青团的界定年龄是14~30周岁;青年联合会的界定年龄是18~44周岁;中国港澳台地区的界定年龄为11~24周岁。具体到各研究者,界定年龄也不一样。比如,张翼从第六次全国人口普查角度出发,把青年年龄界定在15~34周岁,与国家统计局保持一致(11)张翼:《中国青年人口的基本特征及其面临的主要问题——基于“第六次人口普查”数据的分析》,《江苏社会科学》2012年第5期。;樊新民同样从第六次人口普查资料分析出发,却认为14~29周岁年龄段的人是青年(12)樊新民:《中国青年人口构成研究——基于第六次全国人口普查资料的分析》,《中国青年研究》2013年第12期。;宋全成等认为尽管19周岁已成年,但大多数人还处于高三的年龄,一般情况下还没有进入社会和劳动力市场,他们没有收入来源,因此,他们把青年年龄的上限和下限在国家统计局的基础上分别提高4岁,为19~38周岁(13)宋全成,封莹:《青年女性流动人口收入状况及影响因素分析》,《东岳论丛》2019年第1期。;杨菊华等从中国人“三十而立”的文化基因和公民教育期的时间跨度出发,认为青年年龄是15~29周岁(14)杨菊华,张钊,罗玉英:《流动时代中的流动世代:近30年中国青年流动人口特征的变动趋势》,《中国青年研究》2016年第4期。;吴帆等人从个人职业生涯初期的几个重要阶段出发,把青年年龄界定在18~35周岁(15)吴帆,王琳:《孰强孰弱:个人禀赋与家庭禀赋对城镇青年女性职业地位的影响——基于第三期中国妇女社会地位调查数据的实证研究》,《中国青年研究》2016年第12期。。从对文献的梳理中,我们可以看出学者们大多是基于自己的研究目的来对青年年龄进行界定。在本文中,我们根据《中华人民共和国劳动法》最低年龄为16周岁的规定和国家统计局界定34周岁为青年年龄的上限出发,认为34周岁的公民基本上完成了教育、工作、婚姻和生育等生命历程中较为重要的事件,因此把青年年龄界定在16~34周岁。

因变量:根据问卷中的v314“今后一段时间,您是否打算继续留在本地?”和v315“如果您打算留在本地,您预计自己将在本地留多久?”,我们把这两个问题合并成为一个新变量“您是否打算在本地长期居留(5年以上)?”,回答题项包括1=1—2年,2=3—5年,3=6—10年,4=10年以上,5=定居,6=没想好,7=否。以往研究认为,如果流动人口打算在本地居留5年以上,那么认为其具有长期居留意愿。故我们把题项中的1、2和7重新赋值为0=不打算在本地长期居留,3、4和5重新赋值为1=打算在本地长期居留。还需注意的是,许多学者通常把“没想好”直接删除或者归入“不打算长期居留”变量中。根据笔者已有的研究,在“没想好”这部分群体中最终会有相当比例的人最终选择在流入地长期居留,如果简单删除或者归入“不打算长期居留”可能会对样本的分布造成偏差,最终影响统计结果。具体处理办法参考刘立光和王金营的《流动人口城市长期居留意愿的理性选择》(16)刘立光,王金营:《流动人口城市长期居留意愿的理性选择——基于非线性分层模型的实证研究》,《人口学刊》2019年第3期。。

自变量:本研究主要是考察社会认同感对青年流动人口长期居留意愿的影响,根据社会认同理论三个阶段说法,我们把问卷中Q503题中八个问题进行社会认同指数测算,问题包括(1)“我喜欢我现在居住的城市/地方”;(2)“我关注我现在居住城市/地方的变化”;(3)“我愿意融入本地人当中,成为其中一员”;(4)“我觉得本地人愿意接受我成为其中一员”;(5)“我感觉本地人看不起外地人”;(6)“按照老家的风俗习惯办事对我比较重要”;(7)“我的卫生习惯与本地市民存在较大差别”;(8)“我觉得我已经是本地人了”。这八个问题的选项都包含四个: “1=完全不同意”、“2=不同意”、“3=基本同意”和“4=完全同意”。其中,(5)(6)(7)三个问题是反向问题,所以我们先把它们倒序重新赋值。这个量表的Cronbach’s alpha信度系数值为0.75,信度较高,可以用于构建一个社会认同感综合指数。为了计算这个综合指数,本研究首先用这八个测量指标拟合一个等级项目反映模型(graded response model),然后,根据此模型计算一个社会认同感指数变量。(17)根据模型计算的社会认同感指数变量是一个所谓的潜变量,服从均值为0、标准差为1的正态分布。关于此模型的具体介绍,可参见R. J. D. Ayala, The Theory and Practice of Item Response Theory, New York: The Guilford Press, 2008.这个变量值越高,说明社会认同感越强。

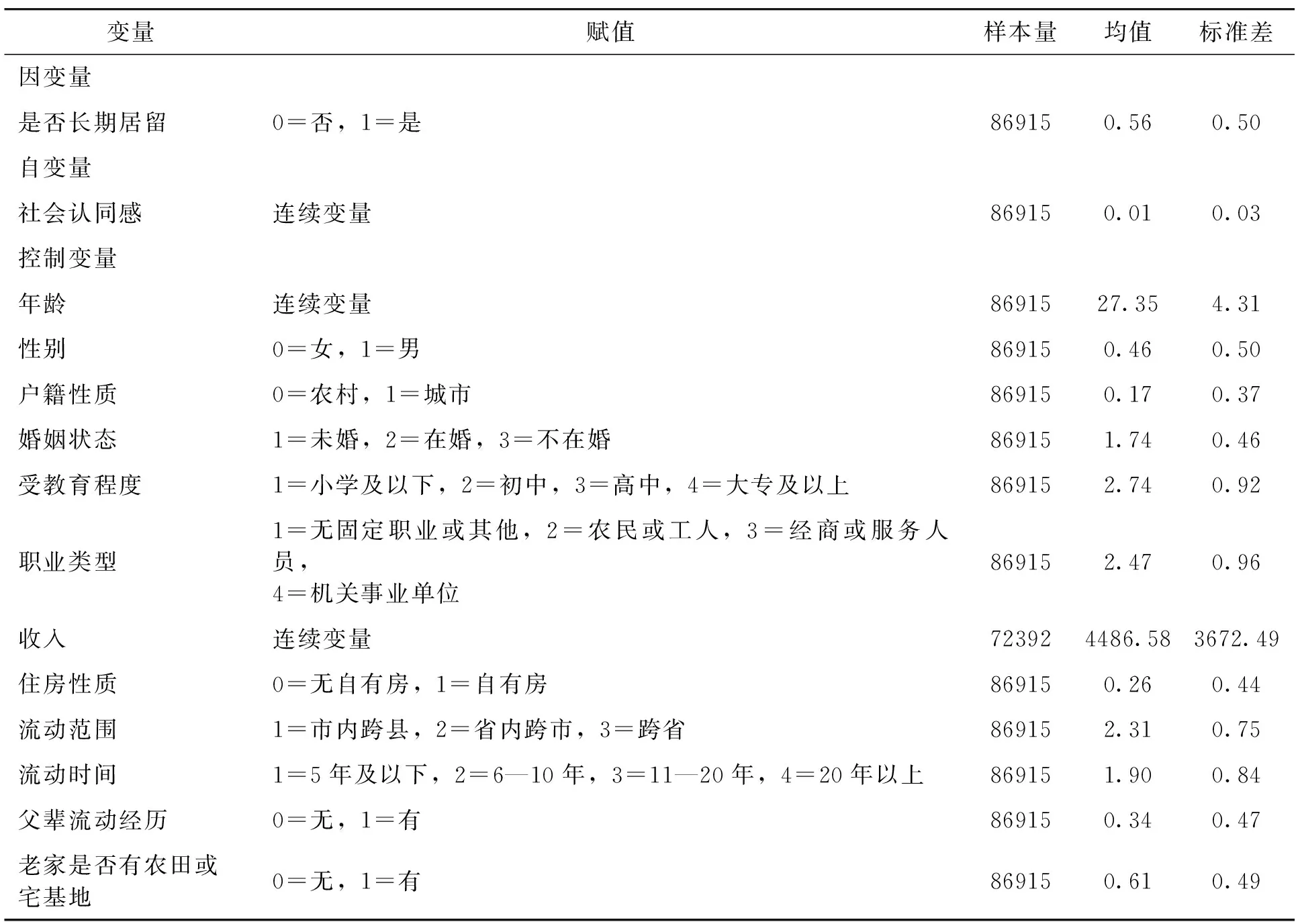

基于上述理论及文献,本研究的控制变量包括以下四个:(1)人口学特征:年龄、性别、户籍性质、婚姻状态;(2)经济学特征:受教育程度、职业类型、收入、住房性质;(3)流动特征:流动范围、流动时间、父辈流动经历;(4)家庭特征:老家是否有农田或宅基地。各变量基本描述和统计情况如表1所示。

表1 定义变量及其标准描述 N=86915

(三)模型选择

由于本研究的因变量是二分类(0,1)变量,所以使用二元Logistic回归模型。二元Logistic模型的累积概率函数的公式如下:

其中,β0为截距,βj是Xj(j=1,2,…,m)对应的偏回归系数。在结果估计中,我们都是分析自变量或控制变量变化对因变量变化的发生比,计算方法是(exp(βm)-1)×100%。为便于数据查阅与对比,我们在模型中直接使用Odds Ratio来进行分析。

四、实证分析

(一)在不同特征条件下青年流动人口长期居留意愿描述分析

从表2中,我们可以看出在不同特征条件下青年流动人口的长期居留意愿分布情况。其中,女性青年流动人口的长期居留意愿高于男性;原户籍为城市的青年流动人口长期居留意愿高于原户籍为农村的青年流动人口;在婚姻状态分为未婚、在婚和不在婚三种条件下,在婚青年流动人口的长期居留意愿最强,其次是不在婚青年流动人口,未婚青年流动人口的长期居留意愿最弱,说明未婚青年流动人口返乡或再次发生流动的可能性最大;从受教育程度来看,拥有大专及以上学历的青年流动人口长期居留意愿最强,其次是受教育程度为小学及以下的青年流动人口,拥有初中学历的青年流动人口长期居留意愿最弱,这与以往研究中受教育程度越高流动人口长期居留意愿越强的发现并不一致;从流动范围来看,流动范围距离越短的青年流动人口长期居留意愿越强,市内跨县的青年流动人口长期居留意愿最强,跨省最弱;从职业类型分布来看,机关事业单位的青年流动人口长期居留意愿最强,可能与工作的收入、地位等因素相关,但并不是没有固定职业的青年流动人口长期居留意愿最弱,而是从事农业或制造业、建筑业等行业的青年流动人口长期居留意愿最弱;从住房性质来看,在本地有固定自有住房的青年流动人口长期居留意愿明显高于无自有住房的青年流动人口,再次印证了社会上“房子不是家,但有房才有家”的说法;流动人口的流动时间越长,说明他们对本地的社会、经济、文化和人文历史等越熟悉,所以他们的长期居留意愿越强;父辈流动经历对青年流动人口的长期居留意愿影响不大,父辈中没有流动经历的青年流动人口略高于父辈中有流动经历的青年流动人口;从老家是否有农田或宅基地来看,老家没有退路的青年流动人口长期居留意愿明显高于老家有退路的青年流动人口,老家是流动人口在外流动失败后的“疗养所”和“蓄水池”,如果流动人口在城市定居失败,他们还可以把返回老家作为最后一道屏障。

表2 描述分析结果 单位:%

(二)实证结果

在实证分析中,我们通过青年流动人口、中老年流动人口和全体流动人口三个群体,分别从自变量社会认同感和控制变量中的人口学特征、经济学特征、流动和家庭特征分别进行检验。模型1是社会认同感对青年流动人口长期居留意愿的影响,模型2在模型1的基础上增加了人口学特征变量,模型3在模型1的基础上增加了经济学特征变量,模型4在模型1的基础上增加了流动和家庭特征变量,模型5是自变量和全部控制变量的统计结果。

具体结果如表3所示。

表3 青年流动人口的长期居留意愿二元Logistic统计结果

其中,模型1的统计结果显示,社会认同感对青年流动人口的长期居留意愿的确有促进作用,青年流动人口的社会认同感每提高1个单位,其长期居留意愿就会提高1.9%。在模型2中,增加青年流动人口的人口学特征变量后,发现社会认同感对其长期居留意愿的促进作用增强了,由模型1的1.9%提升到2.8%,说明社会认同感会通过人口学特征变量强化其长期居留意愿。年龄每增长1岁,长期居留意愿发生比就会提高2.4%。男性与女性相比,长期居留意愿的发生比要低21.6%。与户籍制度是农村的相比,户籍为城市的青年流动人口比农村青年流动人口长期居留意愿发生比高53.3%。婚姻状态不同,青年流动人口的长期居留意愿也不一致:在婚青年流动人口长期居留意愿最强,不在婚其次,未婚最弱。在婚青年流动人口比未婚青年流动人口的长期居留意愿发生比高1倍,不在婚青年流动人口比未婚青年流动人口的长期居留意愿发生比高57%。从模型3来看,青年流动人口的长期居留意愿可能会通过其经济学特征而被弱化,系数变化从模型1的1.9%下降到1.2%。从受教育程度来看,拥有大专及以上学历的青年流动人口比小学以下受教育程度的流动人口,长期居留意愿发生比高51.8%;拥有初中学历的青年流动人口长期居留意愿发生比与小学及以下群体相比低9.1%;虽然高中学历的青年流动人口长期居留意愿与小学及以下青年流动人口相比发生比较高,但并未通过统计检验。从职业类型来看,在机关事业单位工作的青年流动人口的长期居留意愿最强,其次是经商或服务人员,无固定职业人员比农民或工人的居留意愿更强烈。这与我们在前文的交叉分析中所得结果相一致。收入越高,青年流动人口的城市长期居留意愿越强。在流入地有自有住房的青年流动人口长期居留意愿比没有自有住房的发生比高5倍,更加印证了“有房才有家”的说法。从模型4来看,社会认同感对青年流动人口长期居留意愿的促进作用从模型1的1.9%提高到了3.3%。可见流动人口的长期居留意愿可能会通过其流动特征而强化:流动距离越近,青年流动人口的长期居留意愿越强;流动时间越长的青年流动人口其长期居留意愿越强;父辈有流动经历的青年流动人口长期居留意愿较弱;在老家没有农田或宅基地的青年流动人口在流入地的长期居留意愿更强,这与现实生活相一致,没有退路的青年流动人口更希望通过自己的努力在城市扎根下来。模型5是纳入自变量和全部控制变量后的整体模型,社会认同感对青年流动人口长期居留意愿的促进作用为2%,这与模型1的结果较为稳健。户籍性质变量不再显著,但受教育程度中拥有高中学历的青年流动人口显著为正,在本地有自有住房对青年流动人口长期居留意愿的作用下降,而职业类型为“机关事业单位”这一变量对青年流动人口长期居留意愿的作用变强,比较有意思的发现是父辈有流动经历的青年流动人口与父辈没有流动经历的青年流动人口长期居留意愿发生比高7.7%,这与模型4中的结果并不一致,需要在后文进行稳健性检验。

(三)异质性分析

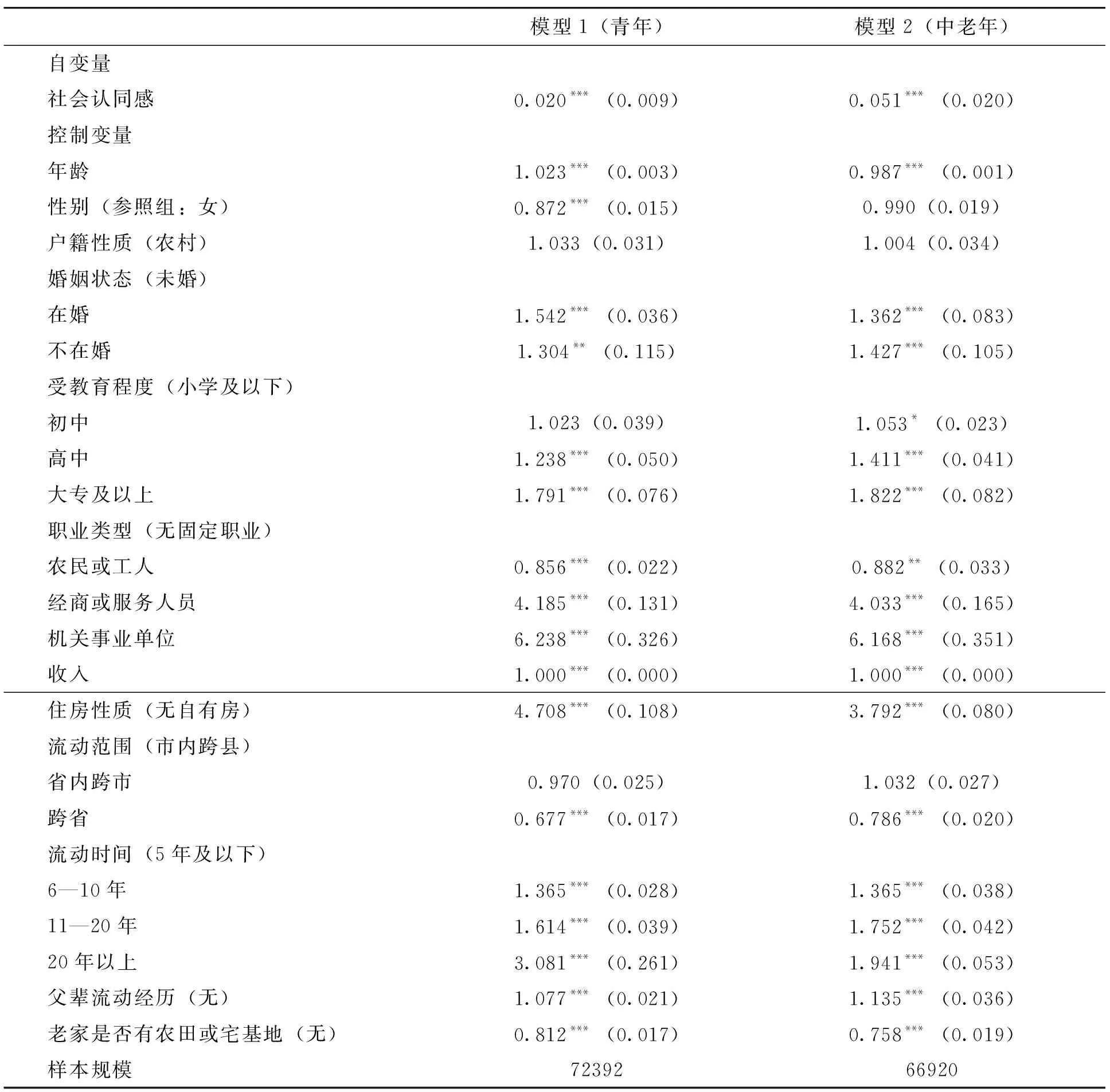

为了比较社会认同感对青年和中老年流动人口长期居留意愿的影响差异,我们把这两个群体的回归进行了对比,具体模型如表4所示。

表4 青年与中老年流动人口的长期居留意愿二元Logistic统计结果

从表4的模型分布中可以看出,社会认同感对中老年流动人口在流入地长期居留意愿的作用明显高于青年流动人口,可能原因是中老年流动人口在流入地工作和生活时间较长,对本地的风俗、文化和生活习惯等更为熟悉,所以他们的社会认同感更强。不过,从其他控制变量来看,中老年流动人口与青年流动人口相比有不同的表现特征:在中老年群体中,随着年龄的增长,他们在流入地的长期居留意愿会逐渐下降,这可能与他们随着年龄的增长而无法继续在外地打工,更希望“落叶归根”回到老家养老有关;“不在婚”群体,也就是离婚和丧偶的群体在流入地的长期居留意愿更强。而在中老年流动人口群体中,数据也显示出老家没有农田或宅基地的长期居留意愿更强,这与对青年流动人口的统计结果保持一致,说明在老家没有农田或宅基地的流动人口可能没有后顾之忧,他们在老家基本上没有“根”了,所以很希望通过流动实现城市定居的意愿。

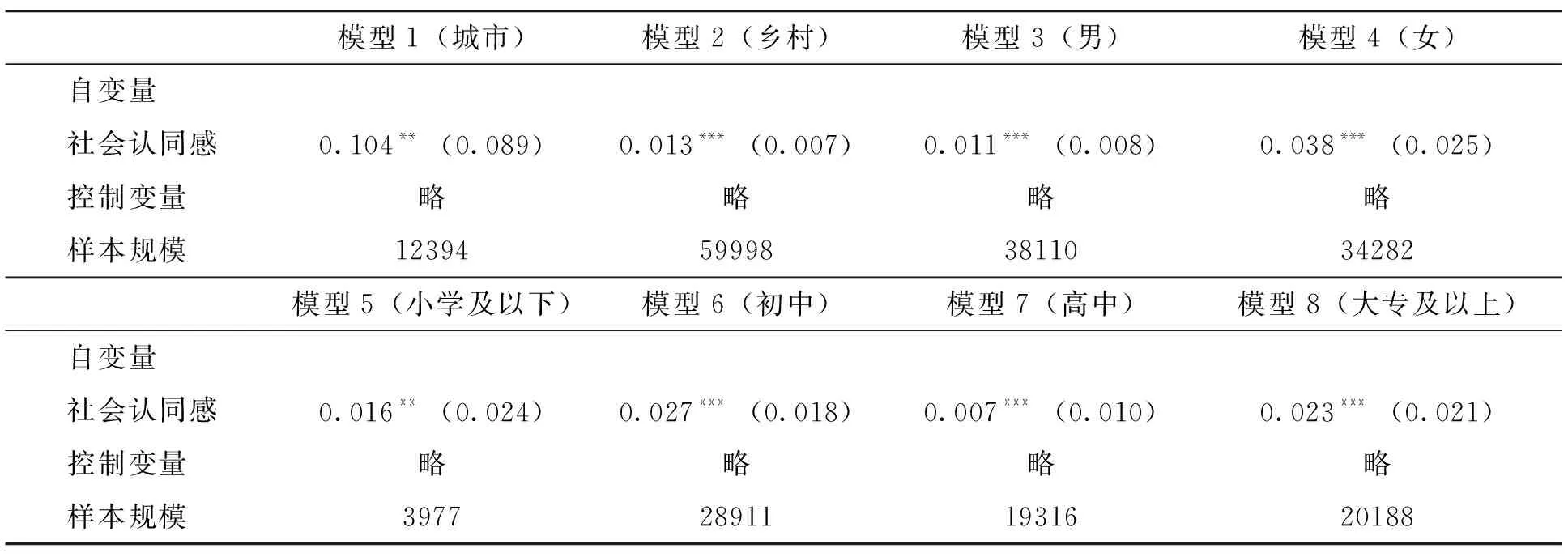

同时,我们为了对不同属性的青年流动人口的长期居留意愿进行比较,从城乡、性别和受教育年限三个维度分别进行社会认同感对其长期居留意愿的统计分析,具体分布见表5。

表5 青年流动人口的长期居留意愿的异质性分析

从表5的分析结果中,我们能够清晰地发现,城市青年流动人口的社会认同感对其在流入地的长期居留意愿明显高于乡村青年流动人口。笔者认为,可能由于城市青年流动人口在适应能力和心理预期上对所要流入的城市和已经流入的城市比乡村青年流动人口更强、更有所准备,他们能很快地了解当地的文化、风俗和习惯等,所以城市青年流动人口的社会认同感对其长期居留意愿的作用更明显。从性别上看,社会认同感对女青年流动人口长期居留意愿的影响始终高于男青年流动人口,这在前面的模型中也得到了验证。在受教育程度上,社会认同感对初中文化程度的青年流动人口的长期居留意愿作用最强,其次才是大专及以上文化程度的群体,社会认同感对受教育程度为高中的青年流动人口的长期居留意愿影响作用最弱。这与前述统计结果并不一致,也与最初的假设不相符,更与我们日常生活中的固定思维不一样。笔者认为,出现这种状况的可能原因是:受教育程度为初中的青年流动人口工作时间较学历为高中和大专及以上的更长,他们在流入地生活得更久,对本地的风俗人情和文化卫生习惯等适应性和融入性更强,所以该群体的社会认同感对其长期居留意愿作用更明显;大专学历及以上青年流动人口与高中青年流动人口相比,他们的受教育程度更高,对新事物的接受能力和适应能力更强,所以社会认同感对大专学历及以上青年流动人口长期居留意愿的影响大于高中青年流动人口。

五、总结与讨论

本文基于2017年全国流动人口卫生计生动态监测调查数据,从社会认同感角度对青年流动人口的长期居留意愿进行了分析,结果发现:(1)社会认同感对青年流动人口的长期居留意愿确实具有促进作用,但社会认同感对中老年流动人口的长期居留意愿作用更强;(2)职业特征对青年流动人口长期居留意愿的作用最强,其次是在本地有无自有住房;(3)从受教育程度来看,社会认同感对初中学历的青年流动人口的长期居留意愿作用最强,高于大专及以上学历的群体,可能原因是初中学历受教育群体在流入地的居留时间更长,对本地的文化、生活习惯和社会经济等因素更熟悉。

社会认同感是流动人口通过类化、认同和比较建立起来的总体感受,这是由外而内形成的综合因素,对他们的长期居留意愿具有很强的暗示和引导作用。青年流动人口具有青年和流动双重特征,因此研究社会认同感对他们在流入地的长期居留意愿的影响具有更强的现实意义。社会认同感并不是流动人口的单维度感受,还来自本地人口对外来人口的接纳程度,这是双向反馈后综合作用的结果。虽然目前对青年流动人口长期居留意愿的影响因素分析还是集中于职业和住房等外在因素,但笔者认为只有城市对外来人有强包容性和认可度,从心理、文化和日常生活的点滴中接受外来人口,尤其是刚刚走出农村或校门的青年流动人口,加上城市政策制定者出台对流动人口更具吸引力的接纳政策,该城市才能在新一轮的“抢人大战”竞争中取得绝对优势。

当然,本文也存在一些不足之处:(1)城市的规模不同,对流动人口的吸引力和接纳程度可能会呈现出不同的特征,限于篇幅,本文并未进一步分析;(2)囿于数据限制,我们不能对社会认同感对青年流动人口长期居留意愿的影响做纵向变化趋势的比较;(3)社会认同感对高学历流动人口的长期居留意愿的促进作用与我们的固有观念并不一致,这对各城市的“抢人大战”具有较强的现实意义,是笔者下一步的研究方向。