医院-社区-家庭医疗联体管理模式下健康教育在急性脑卒中患者中的干预价值

2021-03-08葛佳楠

葛佳楠 黄 花

1.上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院急诊科,上海 202150;2.上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院护理部,上海 202150

急性脑卒中患者发病后多存在康复不理想情况,此时医护人员给予患者正确的健康教育及行为指导尤为关键[1-2]。随着医患、家属对质量与护理质量的重视,以患者为中心的整体护理观念备受关注[3]。护理学是一门综合自然科学与社会科学的学科,本身已超出对原有疾病的护理理念,故护理环境也由传统的医院院内护理逐渐扩大至社区及家庭护理,实现了护理管理的连续性,故连续性照护在慢性疾病中的应用也越来越受关注[4-5]。随着我国卫生服务体系完善,医院、社区及家庭间管理制度正趋于规范化[6]。而急性脑卒中患者因病情的复杂性,促使其对医院-社区-家庭管理更加迫切[7]。但目前已经发病的疾病连续性照护评价多集中于对概念及作用机制的研究,对于具体干预效果尚无强有力的证据支持。鉴于此,本研究通过观察常规社区连续服务管理与医院-社区-家庭医疗联体管理模式在急性脑梗死中的使用获益,旨在更好地指导临床。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018 年7 月—2019 年3 月上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院(以下简称“我院”)收治的100 例急性脑卒中患者为研究对象。纳入条件:①急性脑卒中符合《中国急性缺血性脑卒中急诊诊治专家共识》[8]中相关诊断标准;②入院经头颅CT 或MRI 检查证实为小脑、脑干、丘脑、额叶、枕叶及基底节等发病;③发病后48 h 内入院治疗,各项生命体征平稳;④患者及其家属均签署知情同意书。排除条件:①合并脑出血及脑肿瘤;②伴有严重心、肝、肾等脏器病变的;③合并脊柱畸形、颈椎病及免疫系统疾病;④因其他因素造成肢体活动受限或残疾。采用随机数字表法将患者分为对照组和观察组,每组50 例。对照组男28 例,女22 例;年龄32~78 岁,平均(54.35±10.25)岁;发病至入院时间2~48 h,平均(21.35±4.65)h;合并症:高血压史26 例,冠心病史13 例,糖尿病史10 例等。观察组男31 例,女19 例;年龄18~80 岁,平均(49.43±10.34)岁;发病至入院时间2~48 h,平均(22.01±4.72)h;高血压史28 例,冠心病史14 例,糖尿病史9 例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性。本研究已获得我院医学伦理委员会审核批准。

1.2 方法

两组患者均接受常规降血脂、降血压、脑保护、抗血小板聚集等对症治疗。

1.2.1 对照组 采用常规的社区卫生服务护理模式,社区服务中心登记患者相关资料,积极鼓励患者及其家属参与社区街道组织的健康教育活动,并由社区卫生站每个月进行一次上门随访,常规测量患者血压、血糖,询问近期身体恢复状况、药物服用及治疗等情况,并鼓励患者积极进行自主锻炼,以促进肢体功能的恢复,将随访了解相关内容登记保存。

1.2.2 观察组 采用医院-社区-家庭医疗联体管理模式,具体方案如下:(1)开展医联体管理模式前对患者所在社区团队开展基础培训工作。首先对社区护士、康复护理人员进行培训,相关培训均由我院资深急性脑卒中康复专家通过现场指导、视频演练方式进行。包含病因、康复锻炼、治疗、并发症等相关知识。培训结束后对培训效果进行考核,团队内成员考核合格后方可进入医联体管理模式研究中。(2)患者基础病情评估。由全科护士与专科护士参照患者各项指标,对患者身体状况进行全面评估,为患者制订针对性及个性化的护理方案,并建立急性脑卒中患者康复病历数据库,进行数据共享。(3)具体护理模式的实施。①社区医护帮助偏瘫患者进行被动式居家式康复锻炼,而针对病情严重且合并多种疾病患者,则由全科医师与社区负责人就护理人员进行沟通,合理调整康复方案及管理模式。②遵循医患实施一对一原则实物理及运动康复锻炼;遵循循序渐进原则对患者进行被动体位及负重锻炼,出院第1~2 个月,每周锻炼3~4 次,第3~4 个月,调整为每周2 次,第5~6 个月调整为每周1 次,并重点关注患者日常生活能力的训练,以帮助患者更好更快恢复。③建立微信公共交流平台,使医师、社区护理人员及患者能够在线交流,及时了解患者康复情况,为患者提供必要的帮助;每月定期进行1~2 次上门或电话随访,了解患者康复及锻炼情况,而病情严重患者,则增加随访次数,加强患者康复锻炼的督导及护理。切实将健康宣教贯穿患者社区康复始终。两组患者均进行为期1 年的护理管理干预。

1.3 观察指标

①生活质量,分别于干预前及干预1 年后采用世界卫生组织生存质量测定量表[9](WHOQOL-100)中文版量表评估患者生活质量,分别从生理、心理、独立性、社会关系、环境、精神支柱等6 个领域24 个方面进行评估,每个方面分别从强度、频度、评价及能力4 个方面提出4 个条目,加上总健康状态4 个条目,共100 个条目,评分越高生活质量越好。②神经功能。分别于干预前及干预1 年后采用美国国立卫生院神经功能缺损评分[10](Nationa Institute of Health Stroke Scale,NIHSS)评估患者神经功能缺损情况,分别从意识、视野、上下肢运动等11 个项目评估,总分45 分,神经功能缺损程度与评分呈正相关。③肢体运动障碍。分别于干预前及干预1 年后采用Fugl-Meyer 运动功能评分量表[11]评估患者肢体运动障碍情况,包含上下肢33 项目,下肢17 项,总分100 分,评分越低表明肢体运动障碍越严重。④依从性。采用社区自制依从性调查问卷对患者是否按时用药、按时锻炼、是否定期复查、是否尊医嘱停药等方面进行依从性评估,该问卷经信效度检验系数为0.785,总分为10 分,10 分则为依从性好,7~9 分为依从性中等,<7 分则为依从性差。

1.4 统计学方法

采用SPSS 23.0 对所得数据进行统计学分析,计量资料均经正态性检验,计量资料采用均数±标准差()表示,组间比较采用t 检验,组内比较采用配对样本t 检验;计数资料以例数或百分率表示,组间比较采用χ2检验,等级资料采用秩和检验,以P <0.05为差异有统计学意义。

2 结果

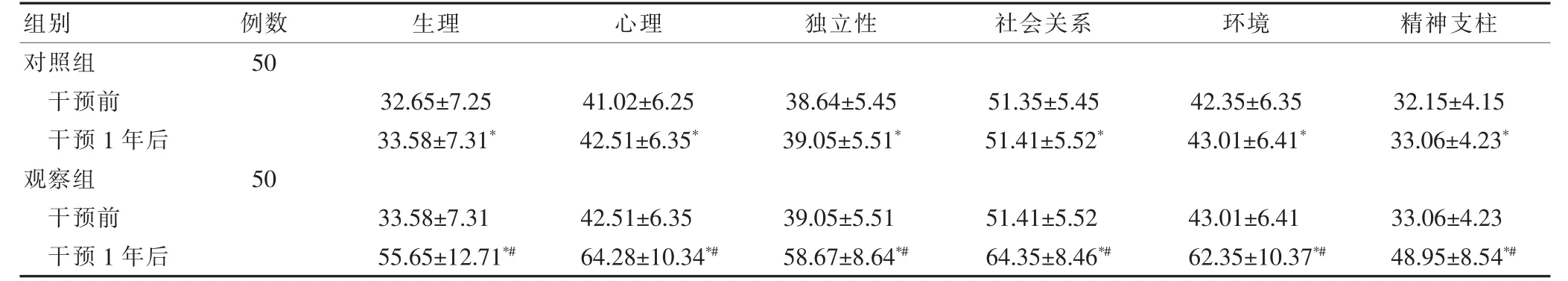

2.1 两组干预前后生活质量评分比较

干预前,两组生活质量各领域评分比较,差异无统计学意义(P >0.05);干预1 年后,两组生活质量各领域评分均高于干预前,且观察组各评分均高于对照组,差异有统计学意义(P <0.05)。见表1。

表1 两组干预前后生活质量评分比较(分,)

表1 两组干预前后生活质量评分比较(分,)

注:与本组干预前比较,*P <0.01;与对照组干预1 年后比较,#P <0.01

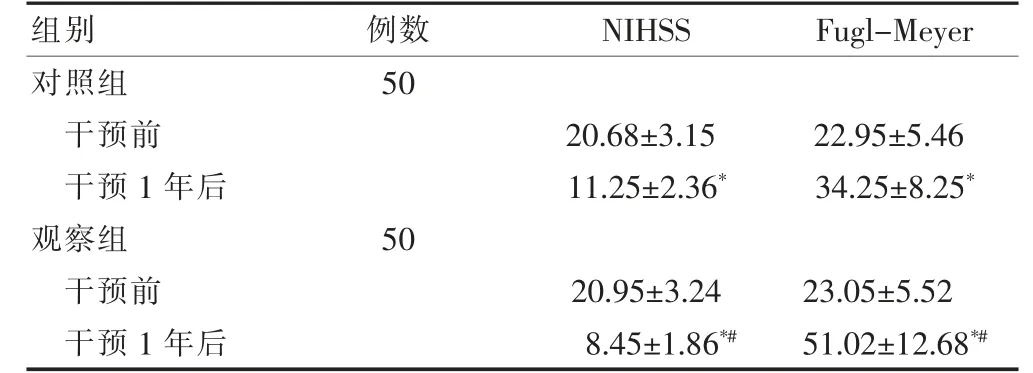

2.2 两组干预前后神经功能及肢体功能评分比较

干预前,两组NIHSS、Fugl-Meyer 评分比较,差异无统计学意义(P >0.05);干预1 年后,两组NIHSS评分低于干预前,Fugl-Meyer 评分高于干预前,且观察组NIHSS 评分低于对照组,Fugl-Meyer评分高于对照组,差异有统计学意义(P <0.05)。见表2。

表2 两组干预前后神经功能及肢体功能评分比较(分,)

表2 两组干预前后神经功能及肢体功能评分比较(分,)

注:与本组干预前比较,*P <0.05;与对照组干预1 年后比较,#P <0.05。NIHSS:美国国立卫生院神经功能缺损评分

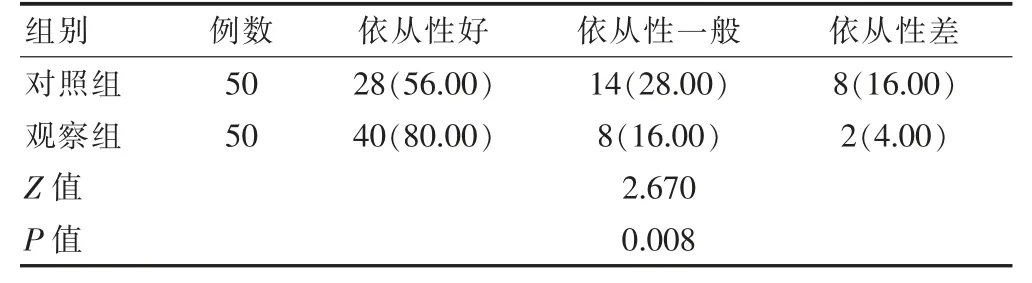

2.3 两组患者依从性比较

观察组患者依从性高于对照组,差异有统计学意义(P <0.05)。见表3。

表3 两组患者依从性比较[例(%)]

3 讨论

急性脑卒中患者恢复期受损神经功能的重建是一个长期的过程[12]。传统社区服务健康教育模式主要包括定期上门回访、开展疾病健康教育、常规检测血压血糖等,但这些服务无法保证患者能够及时参与,效果差,且患者认同度较低,导致临床干预效果不理想[13-14]。随着现代护理模式强调整体护理理念的提出,认为护理是连续性、系统性的,因此逐渐将不间断连续性服务理念逐步应用于各类疾病管理,故医院-社区-家庭模式医联体管理模式逐渐被提出[15-16]。

医疗体管理模式最终目的是为患者提供全面系统的护理服务,主要通过调动医院、社区及家庭等多方面力量在不同医疗、社区服务机构之间相结合,实现作病患信息共享与协调,为患者提供全方位的无缝隙衔接服务[17-18]。医院-社区-家庭模式下的医联体管理模式通过整合医院对急性脑卒中治疗及康复锻炼的优势,尝试联合社区对社区医护人员进行集中培训,提高社区护理人员对急性脑梗死健康教育及辅助功能锻炼技能,更利于护理人员指导居家急性脑卒中患者的功能锻炼,提高锻炼的规范性[19-20]。通过评估患者身体情况,对患者实施一对一的针对性功能训练,并协助患者肢体被动锻炼,以不断促进受损神经功能的重塑,改善患者神经功能缺损程度及运动功能[21]。此外通过建立微信交流平台定期进行随访及交流沟通,利于患者用药及康复锻炼的督导,继而提高患者居家康复治疗的依从性,利于患者病情的转归[22-23]。生活质量是急性脑卒中患者结局评估的重要指标,是对患者生理、心理、独立性及生活满意度的客观评价,更加侧重于患者的主观感受[24]。本研究结果显示,干预1 年后两组生理、心理、独立性、社会关系、环境、精神支柱评分均高于干预前,且观察组生活质量改善情况更理想,提示医院-社区-家庭医联体管理模式利于提高患者生活质量。相关研究指出,周围神经功能重建是保障机体运动及上下肢功能恢复的前提,而早期的康复锻炼及综合维持治疗与神经功能重建密切相关[25-28]。本研究结果显示,干预1 年后,两组NIHSS 评分均低于治疗前,Fugl-Meyer 评分均高于治疗前,且观察组NIHSS 评分低于对照组,Fugl-Meyer 评分高于对照组,提示医院-社区-家庭医联体管理模式可促进急性脑卒中患者神经功能的重建及运动功能的恢复。此外本研究结果显示,观察组依从性优于对照组,提示医院-社区-家庭医联体管理模式的实施可提高急性脑卒中患者康复锻炼、遵医嘱用药的依从性,进而促进患者神经功能及运动功能恢复。

综上所述,医院-社区-家庭医疗联体管理模式下健康教育模式的实施利于促进急性脑卒中患者神经功能的恢复、改善肢体功能障碍情况,患者康复锻炼、用药等依从性明显提高,生活质量显著改善,值得推广应用。