社区图书馆全民文化素养教育研究

——基于襄阳市社区图书馆的实证分析

2021-03-07郝伶俐

郝伶俐

(襄阳市图书馆,湖北 襄阳441000)

社区图书馆是公共图书馆服务网络体系的基础节点,它向人们提供最基础的阅读服务,也保障着人们最基本的阅读权利[1]。然而,不少社区图书馆却处于“门前冷落车马稀”的状态,未能充分发挥通过开展阅读推广活动,提升全民文化素养的功能。为探究其中原因,对以下问题进行考察和分析:(1)怎样的短板限制了社区图书馆的发展。(2)社区居民对以阅读为基础的公共文化服务抱有怎样的需求。(3)社区图书馆怎样以居民的需求为出发点,突破发展瓶颈,提升服务效能。

1 我国社区图书馆发展迅速

社区图书馆处于公共文化服务体系的末端,是与社区居民联系最紧密的公共文化设施,肩负着利用公共文化资源满足人民对美好生活需求的重要使命。因此,社区图书馆的发展一直备受重视。

第一,政府高度重视社区图书馆的发展。国务院于2015年发布的《关于推进基层综合性文化服务中心建设的指导意见》提出了推进基层综合性文化服务中心建设,打通公共文化服务“最后一公里”的目标。2016年发布的《社区服务体系建设规划(2016—2020年)》中明确要求:提高图书馆、科技馆、文化馆、博物馆和体育馆等各类公共设施面向社区居民的开放水平。同年,原文化部颁布《社区图书馆服务规范》,对社区图书馆的服务范围、服务对象、服务内容、运行和管理机制进行了详细规范。2017年公布的《“十三五”时期全国公共图书馆事业发展规划》中指出:坚持重心下移、资源下移、服务下移,重点推进乡镇(街道)、村(社区)图书室建设。2018年施行的《中华人民共和国公共图书馆法》规定:地方人民政府应当充分利用乡镇(街道)和村(社区)的综合服务设施设立图书室,并将其纳入总分馆体系,完善数字化、网络化服务体系和配送体系,实现通借通还,促进公共图书馆服务向城乡基层延伸。这些法律、法规,清晰地指明了社区图书馆的发展方向——在完善硬件设施建设的基础上,借助总分馆体系的力量增强服务能力。

第二,丰富的理论研究推进了社区图书馆的发展。付翠阳采用Logit二元回归模型分析,得出了时间分配、阅读资源、服务质量、周边群体和社区文化等要素,对居民利用社区图书馆有显著正向影响的结论[2]。殷明等采取年龄、工作、学历等多种维度,调查社区居民的阅读需求和特点,提出了制定统筹机制、加强阅读宣传和资源建设、创新服务模式等应对措施[3]。汪其英介绍了美国社区图书馆开展延伸服务的经验,提出了利用现代信息技术提升社区居民的信息素养,并充分发挥社区图书馆公共空间功能的建议[4]。杨扬指出:“城市书屋”作为社区图书馆的新样态,应定位为体验的空间、交流的空间、提供特色的多样化服务空间[5]。这些代表性的研究成果,内容涵盖了影响社区图书馆利用的要素、改善社区图书馆阅读服务的措施、对社区图书馆转型的思考等方面,为社区图书馆的发展提供了有力的理论支撑。

第三,社会的发展促进了社区图书馆建设。国家统计局的数据显示,截至2019年末,我国常住人口城镇化率达到60.6%,城镇常住人口数量约为8.5亿人。随着愈来愈多的农村人口转变成为城镇社区居民,社区图书馆除满足基本的阅读需求外,在提供各种技能培训、开展讲座展览等拓展服务方面的重要性也日益凸显。加快社区图书馆建设,已成为各级政府的自觉行为。2016年上海建成15分钟公共文化服务圈,2017年北京“地瓜社区”上线,同年广州图书馆首家社区分馆落地[6]。目前,一些经济发达地区的社区图书馆覆盖率已接近发达国家,我国的社区图书馆建设已进入快速发展时期!

在迅速普及的同时,社区图书馆创新发展的实践探索也已逐渐展开。如深圳福田区图书馆的阅读空间和主题图书馆、罗湖区的“悠·图书馆”、温州的“城市书房”、北京西城区的特色阅读空间、东莞大岭山社区阅读空间等,都具有贴近群众需求、多业态结合、社会参与度高的特点[7]。青岛市李沧区“悦读书房”项目,采用政府向社会组织购买服务的方式,既降低了运营成本,又提高了居民的参与度[8]。南京市睿城社区图书馆,以读者年龄层划分阅览区,开展有针对性的阅读推广活动,同时引入社会组织参与服务和管理[9]。服务形式和功能的不断创新,正是社区图书馆旺盛生命力的体现!

综上所述,在政府的高度重视、学界的理论支撑及社会发展的促进下,我国社区图书馆有了长足的进步。不少社区图书馆从以书为中心转向以读者需求为中心,对管理和运行模式的创新,都取得了良好的效果。然而,在如火如荼的发展形势下,我国的社区图书馆建设中,依然存在着重投入轻管理、重建设轻发展、未有统一的建设标准、内部管理缺位等误区[10]。为改善社区图书馆的运行状况,促进其发挥基层文化中心的作用,以襄阳市襄城区部分社区图书馆为例,在实地考察其运行状况及社区居民公共文化需求的基础上,探讨社区图书馆破解发展短板,通过开展阅读推广工作提升全民文化素养的途径。

2 襄阳市社区图书馆的运行状况及社区居民的公共文化需求

襄阳市是湖北省省域副中心城市,总面积1.97万平方公里,现辖9个县市区。截至2019年底,全市常住人口数量约为568万人,社区图书馆成为襄阳市开展阅读推广工作不可或缺的重要抓手。为准确把握社区图书馆的运行状况及社区居民的公共文化需求,笔者于2019年6月—12月对地处襄阳城区的10家社区图书馆进行实地考察并开展问卷调查,共发放问卷2000份,回收有效问卷1954份,有效问卷回收率为97.7%。问卷调查中,“18岁以下”的未成人占比26.3%、“18~45岁”的青年人占比24.6%、“45~59岁”的中年人占比25.7%、“60岁以上”的老年人占比23.4%。通过对有效问卷进行分析,发现襄阳市社区图书馆存在一些亟待解决的问题,社区居民的公共文化需求呈现出显著特点。

2.1 襄阳市社区图书馆存在的主要问题

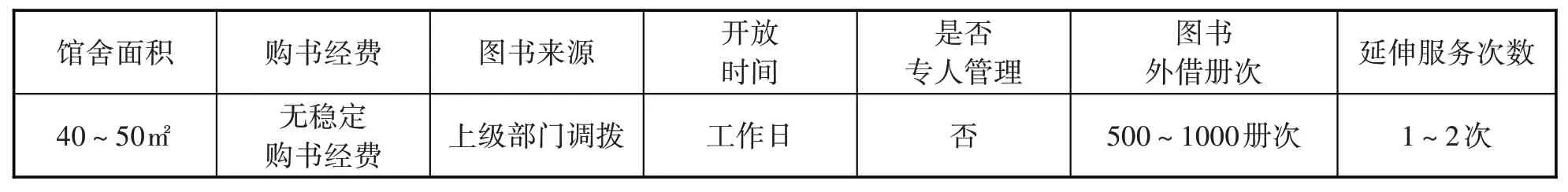

第一,硬件设施落后、资源不足。完善的硬件设施是社区图书馆正常运行的重要基础,充足的经费和丰富的文献资源则是社区图书馆开展服务的先决条件。然而调查结果显示:各社区图书馆的馆舍均由社区办公室改造而成,面积仅有40~50m2;所有社区图书馆均没有稳定的购书经费,偶尔会得到街道补助和上级主管部门的奖励和扶助;其文献资源主要依靠上级主管部门的统一调拨,少部分来自社区内学校和机关单位的捐赠。参照《社区图书馆服务规范》中所规定的标准——使用面积应不低于20m2/千人、基本馆藏量应不低于人均0.5册,此次调查的各社区图书馆,无论是硬件条件还是馆藏文献资源量都不达标。

表1 2019年襄阳市社区图书馆抽样调查情况

第二,管理制度缺失。社区是国家大厦的基层基础,是所有民众各种诉求、各种服务的聚焦地。此次调查的各社区负责人员均表示:社区有限的工作人员,每天都要面对征兵、计生、老年人服务、基层党建、扶贫、医疗、妇联、办证等等繁重的日常事务性工作,难以再对社区图书馆进行专人管理。因此,社区图书馆陷入了只在工作日开放,甚至仅在居民借还图书时才临时开放的窘境。

第三,服务质量有待提高。作为基层文化中心,社区图书馆的发展,应将重点逐渐从馆藏、设施、技术、服务应用等指标,转变为注重文化空间或文化场景的建设[11]。但图书外借量的多少,仍是衡量社区图书馆服务效能的重要指标。累计500~1000册次的外借量,直观地体现出襄阳市社区图书馆“门可罗雀”的现状。此外,由于社区工作人员大都不具备图书馆专业知识,除最基本的借还服务外,无法针对社区居民开展阅读推广工作,导致绝大多数社区图书馆仅能在“世界读书日”时开展1~2次应景活动。

以上调查结果显示:襄阳市社区图书馆存在馆舍狭小、资金和文献资源不足、管理及服务质量亟待提高的问题。这些问题一定程度上反映出我国广大经济欠发达地区社区图书馆的运行现状,是造成社区图书馆发展步履维艰,无法充分发挥服务效能的主要原因。

2.2 襄阳市社区居民的公共文化服务需求

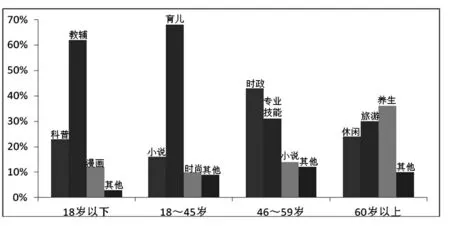

图1 社区居民的阅读偏好

第一,不同年龄层的阅读偏好迥然不同。阅读是社区居民最基本的公共文化需求。由图1可知,社区居民的阅读偏好与各自的生活状态密切相关。未成年人最关心的是与学业相关的“教辅”类读物,而对“科普”“漫画”类读物的偏爱,又恰是强烈的好奇心与该年龄段身心发育状态的体现;青年人最关心的莫过于孩子的教育问题,因此对“育儿”类图书特别关注;年富力强的中年人读者群,大多已有稳定的家庭和工作,他们将更多的注意力转移到“时政”和提升“专业技能”方面,相关图书也成为其阅读重点;随着生活质量的提高,60岁以上的老年人也能保持较好的身体状态,可以全身心地投入到兴趣爱好中,“养生”“旅游”“休闲”类图书成为其主要的阅读内容。社区图书馆应以各年龄层社区居民的阅读偏好为中心进行馆藏资源建设,为有针对性地开展阅读推广活动奠定了良好的基础。

图2 社区居民的阅读方式

第二,数字化阅读成为重要阅读方式。随着数字技术的飞速发展,数字化阅读已成为日常阅读的重要方式。据《第十七次全国国民阅读调查》显示,2019年数字化阅读方式(网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、Pad阅读等)的接触率已达79.3%。《2019年度中国数字阅读白皮书》显示,2019年我国数字阅读用户已达4.7亿,人均电子书年接触量14.6本。此次调查结果也显示:除未成年人由于学业压力,选择纸质阅读方式的占比超过80%外,青年人和中年人的数字化阅读占比均高于纸质化阅读占比,老年人的数字化阅读占比虽略低于纸质阅读占比,但两者的差距并不大。在2020年的新冠病毒肺炎疫情期间,有更多的读者选择数字化阅读。以襄阳市图书馆为例,截至2020年4月20日,电子资源访问量达61.4万次,已远远超过去年全年阅读量(27.5万次)。日均访问量达5582人次,读者日均阅读时长42分钟。社区图书馆应充分发挥数字化阅读信息量大、方便快捷的优势,拓宽阅读推广渠道,创新阅读推广形式,满足社区居民的数字化阅读需求。

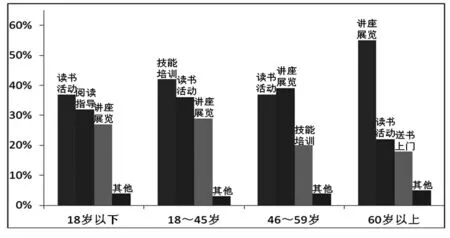

第三,多种延伸服务需求。随着精神生活的日益丰富,社区居民从基本的阅读需求中衍生出多种文化服务需求。调查结果显示:未成年人迫切需要通过“阅读指导”,解答他们“读什么”和“怎么读”的困惑,同时也对“展览”和“讲座”抱有浓厚的兴趣;青年人希望借助“技能培训”获取新的职业技能(或提升现有技能);中年人将“阅读活动”和“讲座”作为分享阅读感受,交流人生感悟的平台;老年人则将“讲座”视为获取医疗保健和休闲娱乐信息的主要途径。满足社区居民多样化的延伸服务需求,有助于全面提升全民文化素养,是社区图书馆义不容辞的责任。

图3 社区居民的延伸服务需求

社区居民个性化和多样化的公共文化服务需求,对社区图书馆的发展提出了明确而具体的任务。如何满足社区居民的公共文化服务需求,从而提升其文化素养,是所有社区图书馆共同面对的课题。下文,从提升阅读品质及服务质量、加强数字化阅读推广工作、提供内容丰富的延伸服务等方面,探讨社区图书馆提升全民文化素养的途径。

3 社区图书馆提升全民文化素养的途径

3.1 借助总分馆体系提升阅读品质及服务质量

总分馆体系是由同一个建设主体资助,同一个主管机构管理的图书馆群[12]。其特点是实行总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员的统一培训。总分馆体系已被理论和实践验证,是社区图书馆发展的可循之策:一方面,它能发挥总馆的资源优势和社区图书馆的地理优势;另一方面,它也能实时反馈各社区居民的信息需求,有助于图书馆及时开展相应服务[13]。

经过多年的探索,我国的总分馆体系大致已形成3种建设模式:一是以上海、北京等地区为代表的“多元投入、协同管理”型模式;二是以东莞、嘉兴为代表的“多级投入、集中管理”型模式;三是以佛山、深圳为代表的“单一投入、统一管理”型模式[14]。这些符合当地经济、社会发展状况的总分馆模式,有效地推进了当地社区图书馆的阅读推广工作,促进了居民文化素养的提高。基于现行的行政、财政制度,襄阳市社区图书馆纳入总分馆体系时,应在不改变现有行政隶属及人事、财政关系的前提下,最大限度地发挥总馆与社区分馆的资源优势。社区分馆可提供场地、书架、网络设备等硬件资源,总馆则发挥馆藏、平台、人才等资源优势。总馆与社区分馆建立以“资源”为纽带的总分馆关系,可在丰富社区分馆馆藏资源、提升管理与服务质量方面取得突破。

第一,转变馆藏资源建设理念。内容丰富、结构合理的馆藏资源,是人们获取知识,提升文化素养的重要基础。不少社区图书馆至今仍在“小而全”的理念下进行馆藏资源建设。然而有限的资金不仅难以实现此目标,反而容易造成各社区图书馆资源重复建设的后果。总分馆体系有利于提高区域内馆藏资源供给能力、实现馆藏资源的互补互助、提升馆藏资源建设的总体效益[15]。在总分馆体系下,各社区分馆应成为总馆“书库”和“阅览室”的一部分,以馆藏资源在总分馆及各分馆之间的快速流通,弥补社区分馆馆舍面积不足和购书经费匮乏的短板。同时,社区分馆也可通过总馆的平台,与社区内的学校、机关、大型企事业单位等实现通借通还,以扩充馆藏资源。

第二,利用特色文献营造文化氛围。被誉为“一地之百科”的地方文献,是反映特定区域内有关自然现象、社会现象、群体活动方式的记载物,具有资政、科研、教育、存史的作用[16]。地方文献因其内容的独特性,成为各图书馆最具特色的馆藏资源。增加社区分馆的地方文献藏量,有助于推动地方特色文化的传承和传播,增强社区居民对地区文化的认同感和归属感。

襄阳市是拥有2800多年建城史的国家历史文化名城,是荆楚文化的发祥地、汉水文化核心区、三国文化的策源地。襄阳市图书馆一直致力于地方文献资源的收集与整理工作,截至2019年底,共入藏各类地方文献资源八千多种,七万余册/件。在丰富的文献资源基础上,襄阳市图书馆于2012年成立了“三国文化馆”,不仅入藏了历代有关三国时期历史文化的记录文献,而且收集了如《诸葛亮集》《汉晋春秋》《襄阳耆旧记》《昭明文选》等三国两晋时期襄阳历史名人的著作,以及现当代襄阳地区学者的相关专著和研究成果。社区分馆利用这些丰富的地方文献资源开展阅读推广活动,能使居民亲近本土文化,对提升居民的文化素养大有裨益。

第三,利用总分馆体系提升服务质量。服务质量的高低,直接影响到居民利用社区图书馆的意愿。此次问卷调查中反映最突出的问题,是因缺乏专人管理导致开放时间不规律,给居民利用社区图书馆造成不便。为破解此类难题,不少社区图书馆将“文化志愿者”引入日常的管理与服务。如广东南海区的“读书驿站”、苏州的“城市书房”等,都取得了良好的社会效应。襄阳市图书馆历来重视文化志愿服务工作,制定了详细的志愿者工作规章制度,并于2015年成立了由50名专职人员组成的文化志愿者服务团队,同时面向社会招募了200余名文化志愿者。这些长期服务于襄阳市图书馆的文化志愿者,能有效地协助社区分馆提升管理与服务质量。

3.2 加强数字化阅读推广工作

数字化阅读能有效解决阅读资源地域发展不平衡的问题,是实现图书馆服务公共性、公平性和均等性的有效途径。吴晞指出:数字化阅读不同于“伪阅读”,移动阅读不能简单地归类于浅阅读、碎片化阅读,是“伪阅读”要不得,而不是数字阅读[17]。社区分馆应借助总馆的数字资源和平台,大力开展数字化阅读推广工作。

第一,甄选数字资源。数字化阅读凭借方便快捷、信息量大的优势,已然成为公众主要的阅读方式,但同时也给读者(特别是未成年人读者)带来了选择上的困扰。《青少年蓝皮书:中国未成年人互联网运用报告(2019)》指出:在享用互联网给生活学习带来的便捷高效的同时,未成年人也面临着网络违法侵害、不良信息影响、个人隐私泄露、网络沉迷成瘾等网络风险和伤害。从鱼龙混杂、良莠不齐的数字阅读资源中,甄选出适合不同年龄层社区居民的内容,是公共图书馆应肩负起的重要职责。随着数字图书馆推广工程等一系列文化惠民工程的深化,我国已整合了全国各级公共图书馆的数字资源,形成了覆盖全国的数字图书馆服务网络。在此基础上,襄阳市图书馆还自建了“襄阳市老照片”“汉水文化”“茶马文化”“地方戏曲”等多个特色资源数据库,全方位地展现了襄阳地区的传统文化和民风民俗。在总分馆体系内,社区分馆可利用襄阳市图书馆的数字资源及数字化平台开展线上活动,襄阳市图书馆也应积极运用大数据分析功能,为不同年龄段的社区居民推送个性化数字资源。

第二,开展数字化经典文化阅读推广。经典文化不仅承载于语言文字,还存活于书法、曲艺、绘画、陶瓷、剪纸、刺绣、雕刻等诸多艺术形式中[18]。不少图书馆正是利用这些富含地方特色的文化元素开展阅读推广工作。上海市虹口区图书馆开展《一起读经典·千字文》活动,将经典与上海的地理、历史、经济、社会等方面有机结合[19]。“书香中国·北京阅读季”推出的“名家带你逛北京”主题活动,由知名学者讲解北京的历史名胜古迹、名人故居,促进人们对文史书籍的阅读。沈阳师范大学图书馆先后开展了“奉天烽火·盛京记忆”“满清文化”等,具有鲜明地域文化特色的阅读推广活动[20]。

襄阳市图书馆联合数字资源商,在门户网站、微信公众号、读者QQ群等数字化平台上,共同开展了答题战“疫”“元宵线上猜灯谜”“怀旧经典看图识画”“全民网络诗词大赛”“云选书”“书海‘辽’阔‘襄’书传情”辽宁襄阳两地线上阅读推广等活动,灵动地展示了中华优秀传统文化和经典作品的内容。社区居民能利用这些平台参加数字化阅读推广活动、阅览襄阳市图书馆及其他公共图书馆有关中国优秀传统文化的数字资源。此外,襄阳市拥有古隆中、岘山、水镜庄、习家池、鹿门山、米公祠等一大批名胜古迹,其中蕴含着书法、诗词、佛教、道教等丰富的文化元素,都是开展数字化经典文化阅读推广活动的素材。

3.3 提供内容丰富的延伸服务

阅读延伸服务是指基层馆在依托传统阵地开展的文献信息服务之外,为满足基层群众对美好公共阅读服务的需要,通过创新服务供给,延伸服务触角所做的努力的总和[21]。通过具体的文化活动,满足社区居民在图书借阅以外的公共文化需求,也是社区图书馆的重要职能之一。《社区图书馆服务规范》中明确规定:社区图书馆应该自主组织或配合总馆开展讲座、沙龙、培训、展览等读书活动及各种形式的文化活动。面对社区居民多样化、个性化的延伸服务需求,总馆可利用人才、资源的优势,协助社区分馆开展有针对性的服务工作。

第一,借助品牌活动,提供差异化服务。以李国新、张怀涛、王余光、王波等为代表的不少学者均认为,活动是开展阅读推广工作的主要形式[22]。品牌活动、讲座、展览等,已成为各图书馆开展阅读推广工作及公共文化服务的主要阵地。经过多年的发展,襄阳市图书馆已拥有以未成年人为服务对象的“小皮匠悦读园”、以丰富知识开拓视野为宗旨的“市民大讲堂”、以学术讲座为主要内容的“汉江讲坛”等品牌阅读活动。襄阳市图书馆可在各社区分馆实地开展这些活动,同时将这些活动的视频资源在网站、微信公众号等数字化平台上发布,以满足社区居民不同的公共文化服务需求。

第二,培养社区阅读推广人,培育社区文化品牌。社区阅读推广人和社区独自的公共文化品牌,能更准确地把握和满足居民的公共文化服务需求,发挥社区图书馆基层文化中心的作用。

首先,增强社区阅读推广人的实践经验和理论水平。在总馆开展阅读推广活动时,可让社区阅读推广人全程参与其中,通过活动的策划、组织、实施、总结等各环节,使其熟悉活动开展的流程,积累实践经验。同时,利用专业平台提升社区阅读推广人的理论修养。中国图书馆学会主办的“阅读推广人”培训,内容涵盖了阅读推广基础工作、少儿阅读推广、阅读推广基础理论与品牌建设、小学生分级阅读指导等多个主题,是图书馆界培养阅读推广人的主要途径。社区阅读推广人经过此类专业平台的理论培训,能更好地指导实践工作。

第三,利用特色文化培育社区公共文化品牌。襄阳市有老河口丝弦、襄阳花鼓戏、湖北越调等8项国家级非物质文化遗产;南漳剪纸、谷城黄杨木雕、枣阳手工粗布纺织技艺等35项省级非物质文化遗产;孟浩然传说、双钩书法、荆蛮秀活等107项市级非物质文化遗产。这些涵盖了文学艺术、手工技艺、社会风俗的非物质文化遗产,全方位地体现了襄阳地区独特的文化内涵。襄阳市图书馆可根据各社区的实际情况,灵活运用这些文化资源培育社区文化品牌,提升社区分馆的亲和力及文化氛围,使其有机地融入到社区居民的日常生活中。

4 结语

从单纯的图书借还场所转变为富有文化气息、提供文化服务的基层文化中心,是社区图书馆发展的趋势。总分馆体系有助于解决困扰社区图书馆发展的硬件设施落后、文献资源不足、服务及管理水平低下等棘手问题。社区图书馆也应积极在总分馆体系内,充分了解居民的公共文化服务需求,深入挖掘和利用地域文化元素,运用数字技术开展有针对性的阅读推广活动和延伸服务,才能在潜移默化中提升全民的文化素养。