区域创新生态系统知识图谱的可视化研究

2021-03-07李玉琼

李玉琼,周 令

(南华大学 经济管理与法学学院,湖南 衡阳 421000)

一 研究背景

自2004年美国总统科技顾问委员会报告第一次正式提出“创新生态系统”概念以来,其理论研究越来越丰富,且持续拓展着实践应用的边界。创新生态系统是以创新生态为基础的,为了推动创新而在创新主体之间形成的一种联接,创新发展的根源则在于这种联接网络内创新主体之间的信息流动效率的提升[1]。在新一轮的科技革命和产业变革深入发展的背景下,创新主体进行开放式实践的效果要远远优于“单打独斗”,区域之间的协同合作日益重要。建立区域创新生态系统,已成为美国、欧盟、日本、芬兰、中国等创新型国家实现关键核心产业发展、提升自主创新能力的一种重要的经济政策和杠杆。

2000年,徐志辉首次提出区域创新是对区域现实与未来可持续发展的一种强劲把握[2]。在此基础上,学术界和产业界对基于区域层面的创新生态系统进行了大量研究。随着研究成果的不断增加,一些学者开始尝试对这一领域的研究成果进行整理和归纳。黄鲁成以区域技术创新等理论为基础,对区域创新生态系统的概念进行了定义[3]。Estrin剖析了构建区域创新生态系统的要素,并归纳出实现区域创新生态系统动态平衡的三大关键特征[4]。刘珂和乔钰容引入生态学思考,从创新、生态、系统三个方面探索了产业集群创新生态系统的进化机制[5]。Lim和Lee运用“蛙跳”与技术跟随理论分析了区域创新生态系统的演化过程[6]。Adner提出了两种分析创新生态系统的观点:生态系统作为一种从属关系;生态系统作为一种结构[7]。

创新的本质在于资源的有效整合,区域创新生态系统的研究成果为研究区域内不同创新主体协同创新提供了很好的研究视角和思路,进而拓展和丰富了创新理论。然而,纵观已有文献可以发现,现有研究多围绕区域创新生态系统的概念、特征等基础问题展开,缺乏对区域创新生态系统的运行机理、演化路径的系统性研究,而且,关于区域创新生态系统的研究多是聚焦于某一特定对象,不具备代表性,此类研究成果难以被其他对象借鉴。另外,研究范式多从静态的角度来描述到某一时间节点区域创新生态系统的研究现状,缺乏对未来趋势的思考以及对知识动态变化的反映。

综上所述,本文尝试对既有国内外相关文献研究存在的不足进行探索,拟运用文献计量学方法和文献综述法解答下述问题:区域创新生态系统的基本观点是什么?进展如何?主要研究力量包括哪些国家?中国与其他国家的研究有哪些差异?未来研究方向可能聚焦在哪些热点上?对上述问题的回答,可以从时间、空间与内容三个维度对该领域进行一个全面的系统总结与归纳,从而推动区域创新领域的进一步发展,强有力地带动我国创新驱动的整体发展,增强国家竞争力。

二 研究设计

(一)研究方法

本文主要使用的研究方法是文献计量学中用于内容分析的知识图谱法。知识图谱法把知识域作为分析对象,其图形描绘的是该学科领域科学知识的发展过程以及知识之间的一种关系[8]。知识图谱可以充分利用现有文献中丰富的信息资源,借助数学、图形学、可视化技术和传统的科学计量学引文分析方法,通过空间形态来显示领域、专业、个人文献和作者之间的关系,生动地展示该研究领域的发展现状[9]。故本文采用Cites pace和VOS viewer软件对区域创新生态系统的知识图谱进行可视化研究,以期为推动区域发展、开拓区域创新生态系统理论研究的新方向提供参考。

(二)数据来源

1.确定数据来源并收集整理相关资料。为确保研究结果的可靠性,本文所使用的英文数据选取于Web of Science的核心合集(SCI、SSCI、A&HCI),中文数据选取于CNKI(中国知网)的核心期刊、CSSCI、CSCD。发表在这些刊物上的文章水平较高、影响力较大,具有权威性。

2.确定检索主题。将英文检索的主题词设置为“Regional Innovation Ecosystem”“Regional Innovation Ecology”“Cluster Innovation Ecology”,将中文检索的主题词设置为“区域创新生态系统”“区域创新生态”“集群创新生态”。依据英文检索主题,对初步得到的文献进行适当筛选,最终得到有效记录413条;依据中文检索主题,对初步得到的文献进行适当筛选,最终得到有效记录282条,如表1所示。运用Cite Space和VOS viewer软件处理数据,绘制图谱。以知识图谱解读的结果为基础,结合相关文献进行分析,从而对国内外区域创新生态系统的研究获得更全面的认识。

表1 数据检索过程说明

三 区域创新生态系统研究的时空分布情况

(一)时间分布

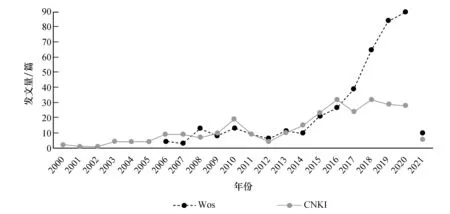

依据检索主题检索到的区域创新生态系统领域现有文献,对其发展过程中的增减规律进行统计分析,结果如图1所示。近几年,国际上(国际上依据检索词检索到的研究数据始于2006年)对于区域创新生态系统的发文量持爆发式增长,表明众多国际学者对区域创新生态系统的关注度不断增强,我国也有部分学者将自己的研究成果发表在国际期刊上。国内(国内依据检索词检索到的研究数据始于2000年)有关研究区域创新生态系统文献的数量呈持稳定上升状态,表明国内学者对区域创新生态系统的研究越来越重视。区域创新生态系统研究热度的上升,主要是因为时代变迁带来了相对应的发展窗口,从开放时代到创新时代再到以知识经济为主导的时代,很多国家意识到推动区域发展的必要性与重要性,颁布了相关政策,吸引了学者关注。

(二)空间分布

根据WOS核心合集的检索结果,运用Cite Space软件对不同国家的文献数量进行统计,如图2所示。统计结果显示共有67个国家的学者在关注区域创新生态系统的动态发展,虽然大多数国家研究数量有限,但在一定程度上反映了处于不同社会经济环境、不同社会制度下的研究者的关注情况。本文选取文献发表量靠前的16个国家进行统计分析,详见表2。由表2可知,对于区域创新生态系统的研究主要集中在美国,发文数量高达104篇,其次是中国、英国等国家,呈现出以中美欧为核心,其余发达国家为辅的研究格局,多数发展中国家发文数量较少,对于区域创新研究的意识普遍低于发达国家。

图1 国内外年度发文量统计图

图2 国家发表文献情况

表2 英文文献国家发文量

值得注意的是,美国之所以持续多年保持强大的发展势头,不仅在近60年来的诺贝尔科学奖中独领风骚,而且出现了IBM、微软、杜邦、谷歌、苹果、戴尔等一批世界级创新型企业,休斯顿、旧金山、硅谷等几处世界级科技小镇,主要原因在于美国政府长期对区域创新生态系统研究的重视,从其发文量就可以看出。Wonglimpiyarat认为,培育创新集群的能力、有效利用大学资源、配套的基础设施、愿意接受风险的文化以及风险资本(VC)项目等构成的区域创新生态系统是硅谷经济发展最根本的催化剂[10]。朱军浩分析未来美国科学、技术、经济的繁荣和领先将取决于其区域创新生态系统的演化情况[11]。

(三)文献内容的知识图谱分析

1.学术“共同体”分析

学术“共同体”是指同心合意的一些学者,在共同的道德准则下,相互尊重、相互联系、相互作用,以促进相关领域学术发展而形成的一个团体[12]。我们将2006—2021年WOS收录的与区域创新生态系统相关的文献数据导入Cite Space中,运行软件得到国际区域创新生态系统研究作者及其合作网络,如图3所示。整个网络中发文频次超过5次的有5所机构,分别是:Chinese Acad Sci(中国科学院)、Univ Toronto(多伦多大学)、Univ Manchester(曼彻斯特大学)、Univ Cambridge(剑桥大学)以及Univ Utrecht(乌得勒支大学),详见表3。对国外区域创新生态系统研究的作者及其合作网络进行分析,发现作者发文较疏散,因为WOS核心合集收录的文献来自各个国家,鉴于地域、文化背景等众多不可抗拒的外力因素影响,所以不同国籍学者之间并未出现明显的合作关系。在1 465位作者之中,暂未形成国际合作网络,表明国际学术共同体仍处于待组成状态。

图3 国际区域创新生态系统研究学术共同体发展情况

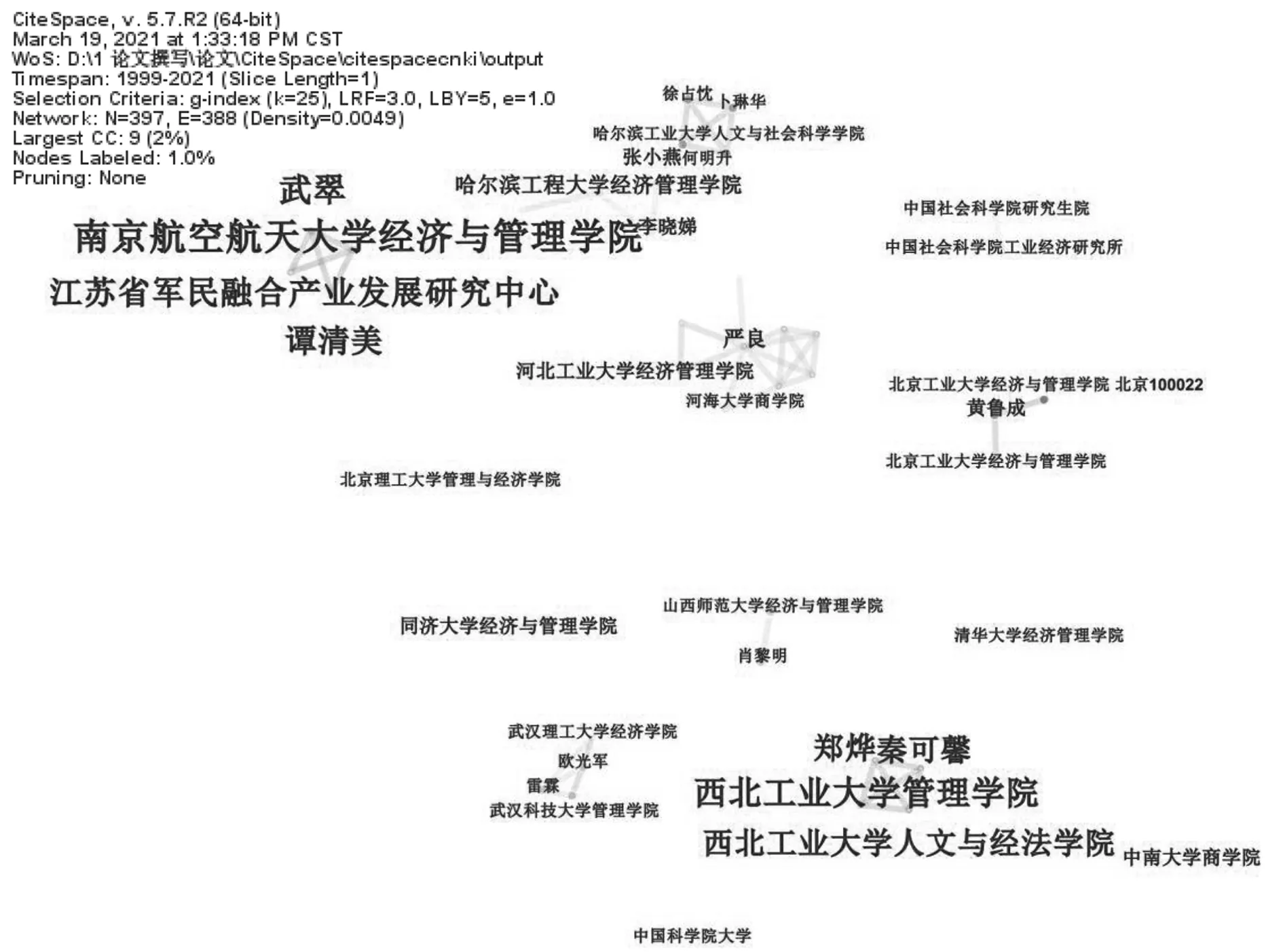

我们将2000—2021年CNKI收录的与区域创新生态系统相关的文献数据导入Cite Space中,运行软件得到国内区域创新生态系统研究作者及其合作网络,如图4所示。整个知识图谱网络中呈现出几个少数的学术共同体,分别是南京航空航天大学经济与管理学院和江苏省军民融合产业发展研究中心,武翠和谭清美是该共同体中较为有影响力的学者;西北工业大学管理学院和西北工业大学人文与经法学院,郑烨和秦可馨是该共同体中较为有影响力的学者;哈尔滨工程大学经济管理学院和哈尔滨工业大学人文与社会科学学院,李晓娣和张小燕等人是该共同体中较为有影响力的学者。对国内区域创新生态系统研究的作者及其合作网络进行分析,发现不同机构的学者之间有较强的合作关系。在国内的494位作者之中,以合作方式研究撰文的占比较大,节点之间呈现出明显的共现关系,虽然每个学术共同体只有少数作者和机构在进行合作,但这种合作趋势日渐明显。

学术共同体的建立侧面反映了我国区域经济发展活力不断释放。这得益于我国一直坚持实施创新战略,各区域相对差距不断缩小,热点地区不断涌现。学者也越来越重视对区域发展创新的研究。

图4 中国区域创新生态系统研究学术共同体发展情况

2.作者共被引分析

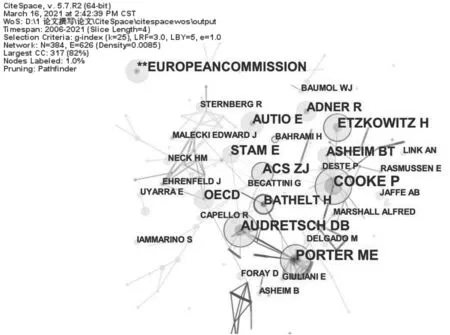

由于Cite Space不能分析CNKI数据库“作者共被引”选项,所以,本文仅对WOS核心合集进行分析。将整理的数据通过Cite Space运行,选择Cited Author节点,得到作者共被引知识图谱,如图5所示。根据图5,可知在作者共被引的知识图谱中,共有384个节点,626条连线,图谱密度为0.0085。图中节点大小表明作者被引用的频率,字体大小代表在文献中的被引数量,连线代表该作者与另一作者被同一篇文章引用。其中,有12位学者的研究成果被引用40次及以上。

图5 作者共被引知识图谱

从图5中可以看到,Cooke所在的节点最大,其次是Porter、Audretsch、Etzkowitz等学者。1997年,学者Cooke把创新生态系统和区域科学两个知识领域进行结合,阐述了公司之间“合作”供应链关系出现的原因及其对集群形成的贡献(在一定程度上集中于区域),为探索在何种程度上可以将区域层面的创新过程定义为系统性的方式开辟了道路[13]。Audretschd和Lehmann使用二项式回归,证明了靠近大学的公司数量受到该地区知识能力和大学知识输出的影响[14]。集群几乎是每个国家、地区、州甚至大都市经济的显著特征,尤其是在经济较发达的国家,它在公司持续的创新能力中起着至关重要的作用。在这个竞争由投入成本严重驱动的时代,拥有某些重要资源的地区通常具有相对优势,随着时间的推移,这种优势具有竞争性和决定性[15]。硅谷和好莱坞可能是世界上最成功的区域创新生态系统[15]。2006年,学者Ander在《哈佛商业评论》上对区域创新生态系统的本质含义做了进一步阐述,认为其是一种典型的协同整合机制的范式,通过整合系统中不同创新组织的创新成果,向客户提供可操作性的解决方案[16]。系统内的创新主体不断联络外界组织积极进行协同创新,在达到一定规模后,将会最大限度地激发区域创新驱动力、提高当前生产率。随着创新一轮又一轮的变革,区域创新生态系统越来越受到广大学者的关注,Acs、Stam、Autio、Asheim、Oecd等学者从不同层面、不同理论视角展开研究,基于国际大背景与国家国情形成了具有突出特色的研究成果。

3.关键词共现分析

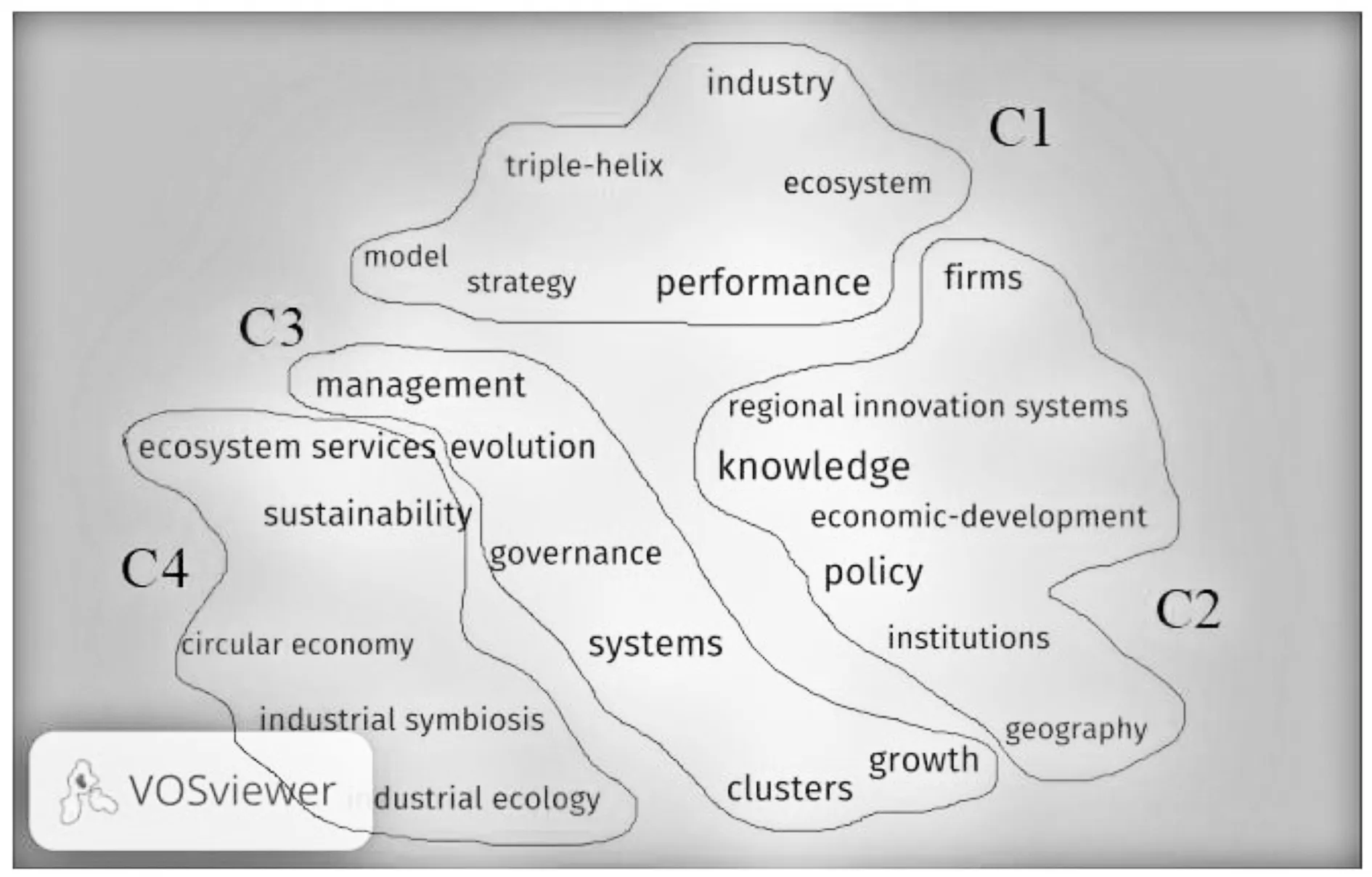

关键词是对一篇文章重点内容的精炼概括和总结,研究热点是指特定的期间内,有大量文献进行研究的主题。运行VOSviewer得到知识图谱,图谱中出现的高频关键词,对该领域研究热点的识别有一定的积极作用。本文通过关键词共现,分析区域创新生态系统动态研究演化的进展及趋势,对该领域内的热点进行提炼。选择节点Keyword,导出数据结果,得到国际、国内区域创新生态系统研究关键词共现图谱,见图6、图7。

(1)国际研究主题

图6共有四大聚类,每大聚类是由彼此相似的数据对象组成的集合。对关键词汇进行分析,可以得到国际区域创新生态系统研究主题。

聚类C1:区域创新生态系统的结构。在聚类C1中,“triple helix”“model”“ecosystem”等关键词,表明了该类型的研究主要聚焦于区域创新生态系统的结构问题。“生态系统”一词起源于生态学,最初是用于消除植物群落术语中的混淆[17]。后来类比生态系统,美国总统科技顾问委员会报告第一次正式提出了“创新生态系统”的概念。最初,学者们认为创新生态系统是由占据不同但彼此关联的生态位企业组成[18]。20世纪90年代,Leydesdorff和Etzkowitz提出了“三螺旋理论(Triple Helix Theory)”。随着互联网革命进程的不断深入,创新生态系统演变为具有一定关系的创新主体的动态结构,有学者把三螺旋理论引入到了区域创新生态系统中,指出创新主体主要由高校—产业—政府组成,这些创新主体既能保持相对独立,又能围绕某种核心技术而进行互惠互利的活动,三种力量抱成一团,呈现出一种螺旋上升的架构[19]。在此基础上,欧盟提出由“政府—企业—大学科研机构—用户”构成的四螺旋欧盟创新生态系统[20],创新的主体从最初的企业群发展为政府、企业、大学研究机构和用户四个群种。区域创新生态系统具有一般系统的共同属性与整体运动规律,包括层次性、耗散性、动态性、稳定性等特征[21]。

聚类C2:政产学研协同创新模式。在聚类C2中,“policy”“firms”“knowledge”等关键词,表明了该类型的研究主要聚焦于区域创新生态系统中一种全新的协同创新模式——政产学研模式。产学研协同创新在早期主要受熊彼特的创新理论及罗格斯的创新扩散理论的影响。一些学者从交易成本理论、资源依赖理论、战略行为理论、组织学习理论及系统理论对产学研协同创新动因进行了研究,认为当交易成本超出内部自行生产成本,企业会去寻找一种能够降低交易成本的管理方式[22],资源的互补[23]、系统共同利益[24]是协同的关键动力所在。近些年来,理论界研究的重点逐步转向产学研创新与政策的协同及其演化发展。产学研创新与政策协同的过程实际上是一个博弈演化的过程,这个过程建立在有限理性的基础之上,由于创新主体之间存在异质性,因此需要不断学习调整和改进,才能寻找到最优的策略。产学研创新与政策协同过程中,政府在政策性调控环节扮演着重要角色,通过引导市场各部门有序参与到运行的各个环节,不断提高市场经营的环境质量与合作水准,进而有效提高人民生活效率与社会生产力发展水平[25]。

聚类C3:区域创新生态系统的管理。在聚类C3中,“management”“governance”“growth”等关键词,表明了该类型的研究主要聚焦于区域创新生态系统在运行时的管理问题。首先,区域创新生态系统中不同类别的创新组织创造利益的大小不一致。在整个系统中核心企业创造利益最多、影响力最深、生态位最宽,而配套企业处于系统的边缘地带,在系统的边界生存,为市场提供有形的产品和无形的服务。两者贡献有区别,故有学者认为应以基质交换协调为核心,作为协同的支撑机制,利用利益分配机制妥善处理系统内各创新组织间的利益关系,避免矛盾产生,实现创新组织在基质的交换中做到利益均衡匹配,并在最大程度上实现创新组织个体利益的最大化,维护区域创新生态系统的稳定发展。其次,区域创新生态系统内创新组织因协同创新而进行互动耦合的过程中可能会存在机会主义行为,即利用信息不对称,使用虚假信息损害他人利益来获取个人利益。因此,众多学者从加强系统管理角度出发,提出要建立信任机制、制裁机制等相关机制,以有效保障系统内创新组织利益不受损。

聚类C4:区域创新生态系统的绿色发展。在聚类C4中,“sustainability”“circular economy”“industrial ecology”等关键词,表明了该类型的研究主要聚焦于区域创新生态系统发展过程中绿色发展思想的融入问题。当前世界环境存在气候变暖、臭氧层破坏、酸雨蔓延、森林锐减等诸多问题,迫于环境压力,传统的经济发展模式受到环境制约,学者们开始广泛关注作为环境效益和经济效益调和手段的绿色创新,并从其内涵、生成、前因变量、结果变量等多方面展开研究。研究结果表明,“绿色创新”是促进区域经济向高质量发展转变的重要措施,是推动区域创新生态系统绿色发展的重要举措。

图6 国际区域创新生态系统关键词共现分析

(2)国内研究主题

CNKI数据要少于WOS核心合集数据,因此关键词在进行聚类分析后,只有三大聚类,如图7所示。对关键词汇进行分析,可以得到国内区域创新生态系统研究的三个主题。

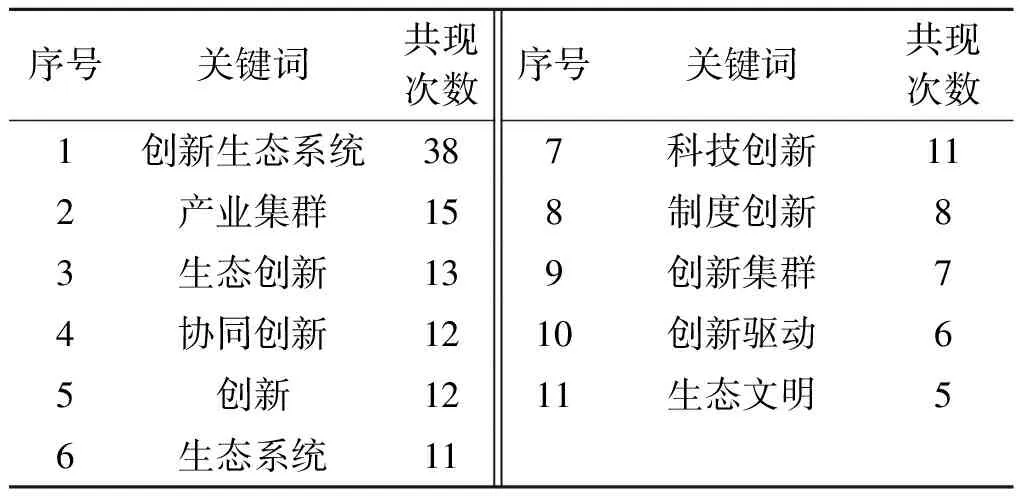

聚类C1:区域创新生态系统的理论基础。观察图7,可以发现图谱是以“创新生态系统”为中心,其他关键词围绕其进行发散,呈现出一种“中心—边缘”的轮轴式结构分布,被引频率如表4所示。创新生态系统是一个开放复杂的创新系统。基于系统的角度,黄鲁成等学者从区域层面对创新生态系统开展研究。区域创新生态系统是指由相互影响的科技研发机构、投资机构、政府、企业及生产部门等不同的创新组织在不同宏微观要素的影响下进行研发合作、专利许可、产品转化以及价值实现等多项活动以匹配市场需求[26]并推动自身联结与演化的一种网络系统。在系统中,企业不再是封闭的,而是与外部组织(产业集群、创新集群)组成一个共生共存的系统,其以协同创新为基础来获取1+1>2的价值增值,实现共生共赢。而协同创新的理念体现了生态系统的思想,与科技创新、制度创新息息相关,能够反映出当今科技改革与发展的最新趋势[27-28]。

图7国内区域创新生态系统关键词共现分析

表4 中国区域创新生态系统聚类C1关键词被引频率

聚类C2:区域创新生态系统的运行。区域创新生态系统具有自组织性,通过建立创新协同框架可以整合生态系统的规划性和自组织行为,从而使系统内各创新主体有序进行。在协同创新的过程中,作为主体的企业、高校、科研院所及外部的政策环境构成一个创新生态系统,协同创新的动因不仅来自于协同方的需求及目标,还来自于外部所处环境[29]。这里的外部环境主要包括技术环境及生态环境等。良好的生态环境是区域创新生态系统健康发展的保障。在理论研究的基础上,学者们通过具体案例进一步分析了区域创新生态系统价值创造的过程和机理,如《京津冀区域经济协同发展的环境效应及其影响机制》[30]。

聚类C3:区域创新生态系统的评价。区域创新生态系统构建及运行的目的是在竞争激烈的知识经济时代获得最大程度上的价值增值。区域创新生态系统成为学者研究知识链、技术链、创新链、价值链形成规律的核心因素,学者们对与之相应的优化配置科技资源和创新组织形式进行了广泛研究。研究发现,当区域内的创新主体与其所处的区域创新生态系统相匹配时,不仅可以促进区域经济生产力的提高,还能创造多于单个主体单独创造的价值。

对比分析国际和国内区域创新生态系统关键词共现主题,可以发现其存在着异同:区域创新生态系统的构成、发展模式、运行效用等主题是海内外学者关注的热点。而国外学者更关注于区域创新生态系统内在的发展模式以及外在的发展方式,侧重于系统实践的最终效益,国内学者则基于中国国情,主要是从理论角度出发,来构建不同行业、不同开发区的区域创新生态系统。

四 区域创新生态系统研究动态演化的可视化分析

鉴于WOS核心合集收录的文章来自世界各地,每个国家情况有异,本文仅概括总结国际上关于区域创新生态系统研究演化过程及未来的发展趋势。为了将区域创新生态系统及相关研究主题研究演化过程更佳地展现出来,我们制作了“Time Zone”时区视图,得到了国际区域创新生态系统演化图谱,见图8。Modularity Q(指标)=0.8084(>0.4),说明此网络的聚类结构良好。

图8 国际区域创新生态系统演化路径图谱

从图8可以发现,国际上最初关注的热点是区域治理,后来有学者意识到创新的重要性,将创新引入到区域管理当中,此后的十四年间,创新一直是区域发展的重要研究议题,因此“innovation”所在的节点最大。2011年,有学者提出了“technology”“policy”等主题,并将其融入到区域发展之中,提出了“regional innovation system”。区域的发展可以促进经济的发展,因此,2013年有学者提出了“business model”“benefit”。2016年“science”“university”等热点词出现,此时有学者关注到区域创新生态系统中基于科学创新的重要性,并提出:基于科学的创新知识主要来源于大学等机构。随着经济的快速发展,生态环境遭到了严重破坏,当前全球出现了许多环境问题,由此关于区域健康发展的问题成为学者研究的重点,“sustainable business model”“sustainability assessment”“symbiosis network”等热点词出现。近几年,基于科技创新的国际大背景,区域创新生态系统的研究慢慢集中在“value chain”“innovation policy”“AI”等领域。

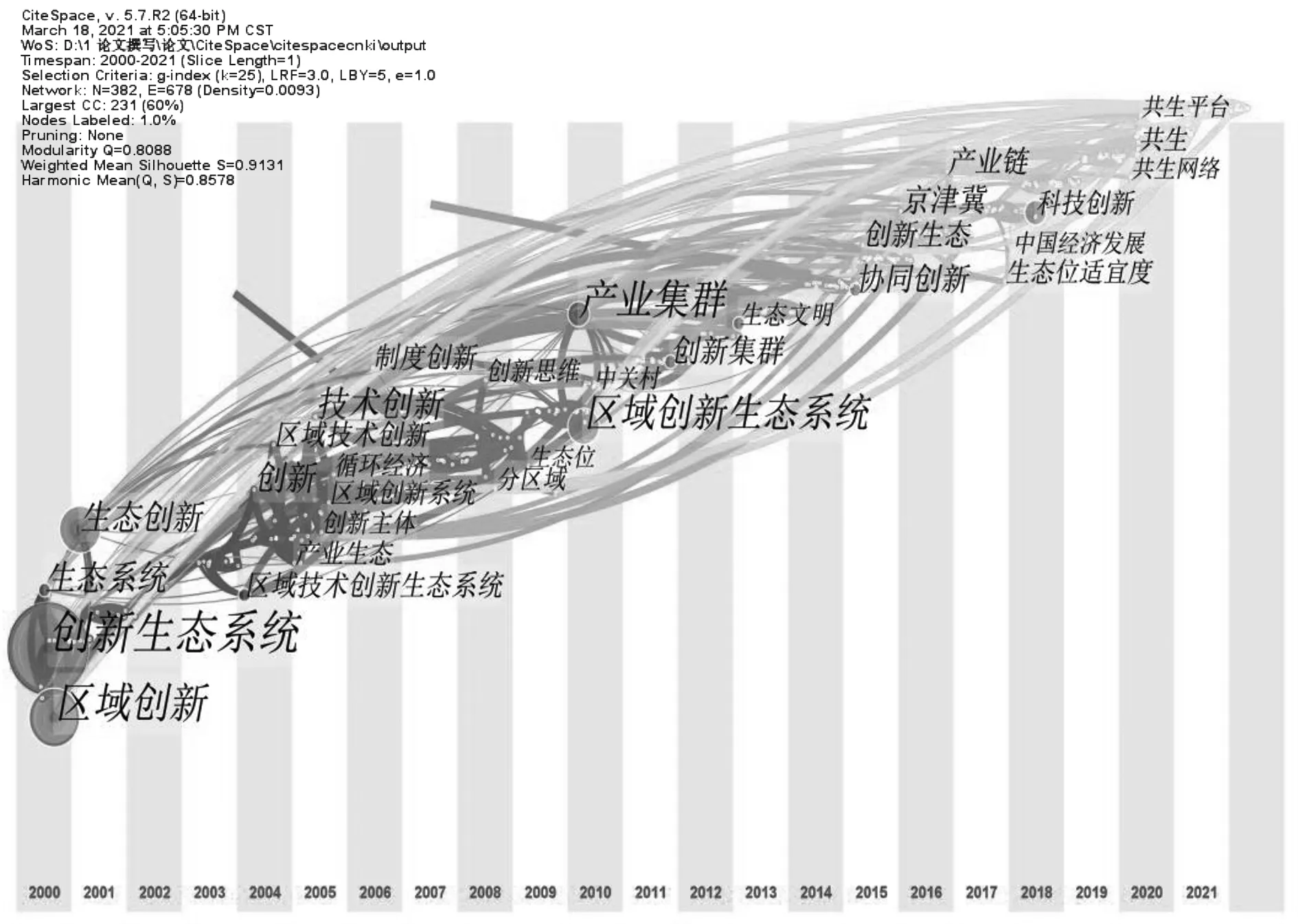

将CNKI数据库导入到Cite Space软件中,制作中国区域创新生态系统“Time Zone”时区视图,如图9所示。Modularity Q(指标)=0.8088(>0.4),说明此网络的聚类结构良好。

图9 中国区域创新生态系统演化图谱

根据图9可将区域创新生态系统的演化划分为三个阶段:

概念化阶段:2000—2007年。在2000年,部分学者以“生态系统”为出发点提出了“创新生态系统”理论,但该阶段主要聚焦于创新生态系统的概念界定及结构分析。2004年后我国开始密集出台相关的区域经济政策,学者们意识到了区域创新的重要性,开启了区域层面的创新生态系统研究,因此,“区域技术创新”“区域创新系统”“区域技术创新生态系统”等热点词出现。

初步发展阶段:2008—2012年。在这一阶段,我国的发文数量呈波动增长的态势。出现这种情形主要是因为我国多地产业出现老化的现象,续接产业发展速度慢,新的主导产业又还没有形成,为解决此类问题带来的影响,众多学者开始研究区域发展问题。2010年,有学者正式提出“区域创新生态系统”的概念,并以我国高新技术产业开发区中关村为研究对象,进一步探讨区域创新生态系统的架构及重要性,出现了“产业集群”“创新集群”等关键词。

扩散发展阶段:2013—2021年。区域创新生态系统的研究相对成熟,其范围扩展到各个方面,出现了“协同创新”“科技创新”“共生网络”“共生平台”等系列热点词。中国作为一个以创新为主导的发展中国家,近些年来,创新发展指数快速提升,创新能力指数逐步提高,创新活力与日俱增,科技创新带来的新技术、新产品见证了中国经济的发展速度。此外,政府对科技协同创新的关注度也越来越高,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》更是提出要打好关键核心技术攻坚战,布局建设区域性创新高地。再加上“双循环”新发展格局的提出及创新型国家的建设推进,区域创新生态系统在未来将会有更加广大的研究空间。

五 总 结

(一)结论

本文基于WOS核心合集和CNKI数据库中有关区域创新生态系统的文本数据,借助Cite Space及VOSviewer软件,绘制了被引作者、关键词共现等知识图谱。通过对图谱进行信息挖掘、整理和分析,从时间、空间和内容三个维度,对区域创新生态系统的热点领域及发展脉络进行了解读,得出下述主要结论:

1.以时间线为标准,依据检索主题对检索到的相关文献进行分析,发现无论是国际学术界还是国内学术界对于区域创新生态系统研究热度有增无减。国外学者十分强调政策在区域发展中的重要性,“policy”“innovation policy”先后在2012年、2020年出现,节点较大;而我国对于区域创新生态系统的研究成果也伴随着区域政策的出台稳步上升。可以看出,区域经济政策是区域创新生态系统环境的重要组成部分,是区域创新生态系统协同创新的重要支撑要素,不仅推动了区域创新生态系统的发展,还为区域创新生态系统的健康运转提供了政策保障。

2.空间上,对于区域创新生态系统的研究,发现主要集中在美国、中国、英国等国家,整体呈现出以中美欧为核心,其余发达国家为辅的研究格局,而多数发展中国家发文数量较少,对于区域创新研究的意识要普遍低于发达国家。

3.对区域创新生态系统研究的可视化分析,可以发现国际区域创新生态系统研究领域主要包括区域创新生态系统的结构、管理、内在发展模式、外在发展方式四大重要价值研究主题,而我国区域创新生态系统研究领域主要包括区域创新生态系统的理论基础、运行及评价三大重要价值研究主题。对比两类数据库的论文研究主题,发现国外学者主要是从内外发展方式的视角出发,更关注于系统的实践效果,鉴于地域、文化背景等差异,暂未形成国际学术共同体,而国内学者主要是从理论角度出发,倾向于在理论上寻求突破,已经形成了众多小型的学术共同体。

(二)展望

综合国内外区域创新生态系统研究动态演化路径的图谱分析,未来的研究趋势可以着重关注以下两点:

1.据图8、图9近几年的研究热点显示,科技创新是未来的重要研究议题。区域创新生态系统的现有研究主要是从不同创新模式下的作用机理进行分析,而缺乏对区域的基于科技创新过程的系统性研究。从科学创新研究的发展趋势来看,研究区域创新生态系统科技网络共生驱动发展机制和科技创新共生网络的发展模式将成为学术界不可回避的热点问题。

2.无论是国际学者还是国内学者都提出了政策在区域创新演化中的重要性。研究发现,政府通过政策引导可以加强创新主体之间的协同来促进区域创新生态系统的演化。因此,要实现国家各个重点区域的科学创新突破、提升自主创新能力,探寻基于科学技术的区域创新生态系统的运行机理及其政策协同演化规律,是值得学术界深入探讨的问题。