关节镜手术联合早期康复训练治疗肩关节复发性前脱位伴Hill-sachs损伤的近期疗效分析

2021-03-07敖彧农何彦威刘俊才

李 远,李 忠,王 治,张 驰,雷 蕾,敖彧农,何彦威,刘俊才

(1西南医科大学附属医院骨科,四川省骨科置入器械研发应用技术工程实验室;2西南医科大学附属医院康复科,四川泸州 646000)

Hill-Sachs 损伤是指肩关节发生前脱位时由于肱骨头滑向关节盂前下缘,与其发生相互挤压和撞击而导致肱骨头后外上方的沟槽状骨缺损。Hill-Sachs 损伤在肩关节初次前脱位的发生率为40%~90%,在肩关节复发性前脱位中的发生率接近100%[1]。研究表明,复发性肩关节前脱位合并Hill-Sachs损伤患者仅进行Bankart损伤修复后的再脱位率高达20%,选择Bankart 损伤修复联合Rem⁃plissage手术可明显降低肩关节再脱位发生率,但术后1年内患侧肩关节外旋、外展及前屈有轻度受限,对患者满意度有不同程度影响[2-3]。本研究针对我科2016 年1 月~2019 年6 月收治的25 例复发性肩关节前脱位伴Hill-Sachs 损伤患者,通过关节镜下行Bankart 损伤修复及Remplissage 手术联合早期康复训练治疗取得了良好的近期疗效,现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

2016年1月~2019年6月,我科共收治肩关节复发性前脱位伴Hill-Sachs 损伤患者25 例,其中男19例,女6例,平均年龄29.6±10.0岁(18~47岁),左肩5例、右肩20例,患者平均病程24.0±13.9个月(6~48个月)。所有患者均由同一组外科医师、康复师及随访医生完成手术、康复指导及随访。

1.2 纳入标准

恐惧试验阳性,既往肩关节前脱位≥2 次,Bankart 损伤(单纯软组织Bankart 损伤或骨性Bankart损伤且关节盂缺损宽度<25%),Hill-Sachs损伤在关节盂轨迹外,关节镜下确认为啮合型,Hill-Sachs 损伤为中、小型(骨缺损长度<4 cm,深度<0.5 cm)[4],无明显手术禁忌,愿意接受关节镜手术联合康复训练治疗,愿意执行随访计划,签署知情同意书。

1.3 排除标准

合并肩袖损伤、SLAP损伤、肩部手术史,臂丛神经损伤,Bankart 损伤(关节盂缺损宽度>25 %),Hill-sachs损伤在关节盂轨迹内,关节镜下确认为非啮合型和大型Hill-Sachs 损伤(骨缺损长度>4 cm,深度<1 cm),肩关节多向不稳定,肩关节固定性脱位,全身各个系统严重疾病及功能障碍患者,不愿意执行随访计划患者。

1.4 测定方法

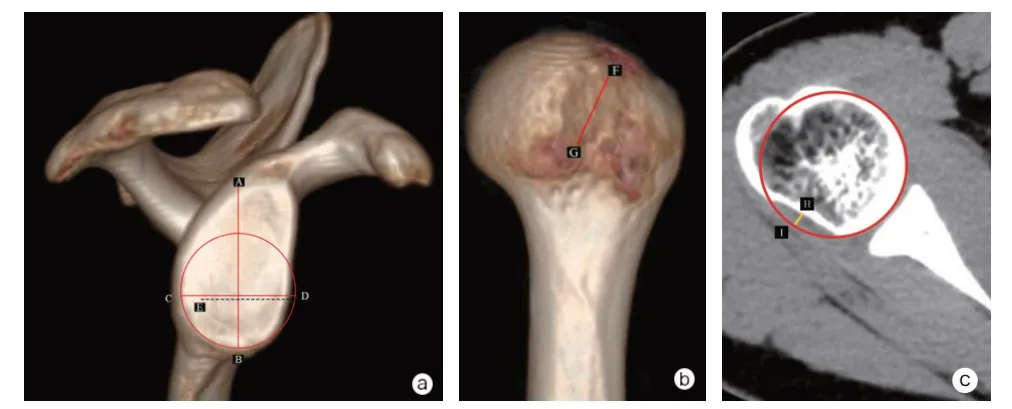

参照Giacomo[5]等人的测量方法,在肩关节三维重建CT 下,在关节盂轮廓的下部分,通过拟合圆的直径大小来评估关节盂宽度(CD)(见图1a);肩盂骨缺损宽度与正常肩盂骨宽度的比值为Bankart 损伤关节盂缺损程度;正常肩胛盂宽度的83%(DE)减去肩胛盂骨缺损的宽度为关节盂轨迹宽度;肩袖肌腱附着点至Hill-Sachs 损伤内侧边缘的距离为Hill-Sachs损伤最长宽度(FG)(见图1b);Hill-sachs损伤深度为软骨面下陷距离(HI)(见图1c);当Hill-Sachs 病变的宽度大于肩胛盂轨迹的宽度称“off-track”。术中于肩关节外展90°通过外旋评估是否存在啮合型损伤。

典型病例患者术前影像学资料,见图1。

图1 患者术前影像学资料

1.5 手术方式

全麻满意后,患者向健侧半侧卧位固定;评估肩关节稳定性及被动活动范围,标记手术入路,术区常规消毒铺巾,患肢前屈30°、外展45°、5 kg 砝码持续牵固定。分别建立后方、前上、前下及后外入路。Bankart损伤(单纯前下盂唇及关节囊损伤)的修复:后方为观察入路,前下入路行Bankart损伤的创面清理、新鲜化、植入带线锚钉(右肩:3、4、5点位各1枚,左肩:7、8、9点位各1枚,金属或可吸收,Φ 3.0 mm或2.9 mm)、缝合、打结及剪线,前上入路复位、抓线。骨性Bankart 损伤的修复:大体同前,中间锚钉位为双排缝合,可用有结或无结缝线桥法固定,在植入内排带线锚钉时需借助前上入路观察评估植钉位置。Hill-Sachs 损伤的修复:前上入路观察,后方入路清理、新鲜化、肩峰下打结及剪线,后外入路植入2 枚带线锚钉(靠软骨缘,前后约8 mm,金属或可吸收均可,Φ 3.0 或2.9 mm)缝合填塞冈下肌腱,戳枪过线、双滑轮方式收线打结及剪线。关节腔冲洗,皮肤消毒缝合,敷贴及棉垫覆盖,弹力绷带加压包扎,屈肘90°贴胸位颈腕带固定患肩。

1.6 术后康复计划

一般处理:术后0~6 周(消肿、止痛、被动训练):冰敷(3 d,3 次/d,30 min/次);帕瑞昔布钠(3 d,40 mg im bid),塞来昔布(术后第4 d 至2 周,0.1g po bid,以后根据随访调整用量及停药),头孢呋辛(2 d,1.2 g iv bid),基础补液1 000 mL(3 d)。

术后第1周:①颈腕带悬吊固定;②握拳、张手练习,每次握拳至最大力量,保持2 s,麻醉清醒后5~10次/h;③腕关节主动屈伸练习,尽最大力量活动腕关节30次/组,3~4组/d;④肱二头肌等长收缩练习,在健侧肢体协助保护下进行,30 次/组,3~4组/d;⑤肩关节被动活动(前屈,肩胛骨平面外展),前屈限制在90o以内,每个方向5~10 次,2组/ d;⑥术后第4 d 开始肩关节摆动练习,体前屈(弯腰)至上半身与地面平行,在颈腕带保护下摆动手臂行划圈动作,每个方向20~30次/组,1~2组/d;⑦练习后冰敷30 min。

术后第2~3周:①增加关节松动手法(麦特兰德1级);②肩关节稳定性训练(强调肩关节上回旋的肌肉:斜方肌和前锯肌)。

术后第4~6周:①继续加强以上练习,其中练习要求无痛,没有疲劳感的练习可以不再进行;②开始内旋活动度训练,5~10次/组,2组/d;

术后第7周~3月:①此阶段拆除颈腕带,主要练习目的为逐渐增加肩关节活动度。②患侧肢体充分放松,练习至微痛即可,动作应轻柔,缓慢,切记暴力。③肩关节主动力量训练(前屈,侧卧外旋、外展力量训练),手臂分别抬起至无痛角度,不得耸肩,于最高位置保持15 s,休息5 s,连续10次为1组,2~3组/d;力量增强后伸直手臂进行。④肩关节活动度训练:仰卧肩前屈、外展、后伸、外展位外旋、外展位内旋,站立位水平内收、外展及“手背后”的活动度训练,感到疼痛处保持并轻轻颤动1~2min 为1 次,3~5次/组,1~2组/d。并逐渐增加被动活动角度。

术后4~6 月:①恢复肩关节各方向主动活动能力,达到正常的日常生活行为能力水平;②开始力量练习,通过哑铃、弹力带提供负荷实现,20 次/组,2~3组/d,达到疲劳感即可停止;

术后7~12月:①继续强化肩胛骨稳定训练和肩袖的肌力;②门诊随访评估后决定术后恢复日常生活及体育运动。以上康复计划为本研究的主要康复训练内容,不同患者间根据康复训练评估可针对性调整。

1.7 随访及疗效评定:

所有患者均随访6 个月以上,术前及随访由同一名医师进行评分及记录。通过测量患侧肩关节术前及末次随访0°位外旋、内旋、前屈、外展评估其活动范围变化情况,采用Rowe 评分、牛津肩关节不稳评分(OSIS 评分)及Constant-Murley 评分评价肩关节功能变化情况。

1.8 统计学分析:

所有数据使用SPSS 20.0统计学软件处理。定量资料采用均数±标准差()表示,两个样本均数比较t检验,P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

25 例患者手术顺利,术后切口均I期愈合,无继明显并发症及再次脱位。所有患者随访18 ± 9.4(6~36)个月。术前与末次随访患侧肩关节活动范围比较,0°位外旋角度由术前(57.2 ± 8.2°)降至(52.8±7.3°),内旋角度由术前(9.3±3.1°)升至(8.5± 2.1°),前屈上举角度由术前(163.0 ± 6.4°)降至(159.6±6.3°),外展角度由术前(168.9±9.5°)降至(167.2±7.8°),差异均无统计学意义(P >0.05)。患侧肩关节Rowe 评分由术前(36.2±9.8)改善至(89.6± 6.5),OSIS 评分由术前36.6 ± 7.1)改善至(17.6 ±3.6),Constant 评分由术前(59.4 ± 8.9)改善至(90.4±7.3),差异均有统计学意义(P <0.01),见表1、表2。

表1 患者肩关节术前与末次随访肩关节活动度的比较(°,)

表1 患者肩关节术前与末次随访肩关节活动度的比较(°,)

表2 患者肩关节术前与末次随访Rowe评分、OSIS评分、Constant评分的比较(分,)

表2 患者肩关节术前与末次随访Rowe评分、OSIS评分、Constant评分的比较(分,)

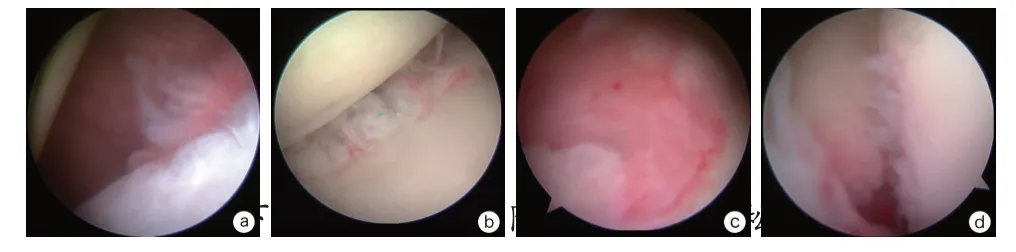

典型病例,王某,女,28岁,右肩复发性前脱位伴Hill-Sachs损伤治疗术中图像及术后功能像,见图2、图3。

图2 患者右肩术中关节镜图像

图3 患者术后右肩关节功能像

3 讨论

Purchase[6]在2004年,首次在关节镜下将冈下肌肌腱及关节囊填充于肱骨头后外侧骨缺损处,从而达到阻止了肱骨头缺损处与关节盂前缘产生啮合性损伤,防止术后再次脱位。但这种增强方法属于非解剖性修复技术,虽然增强了肩关节稳定性,同时也可能影响肩关节活动度,特别是对肩关节外旋会有一定影响,目前对该Remplissage术的适应症仍然存在争议[7-8]。

Yamamoto[9]将肩胛盂与肱骨头的接触区域定义为肩胛盂轨道(GT),他们评估了伴或不伴肩胛盂缺损的Hill-Sachs 损伤与肩胛盂边缘发生啮合的风险。肩胛盂骨缺损的患者,GT 的宽度减小,Hill-Sachs 损伤与肩胛盂边缘更容易发生啮合的风险。Giacomo[5]提出“双极骨缺损”一词来描述肩胛盂和肱骨近端不同大小的骨缺损。在基于GT概念制定手术方案时,他们强调了这两个部位缺损之间相互作用的重要性,并指出将脱轨的Hill-Sachs 病变转化为轨道上的病变对于增强肩关节前向稳定性至关重要,并推荐对肩胛盂骨缺损小于25%合并有偏离轨道的Hill-sachs损伤的患者采用关节镜下Bankart损伤修复联合Remplissage手术治疗。肩胛盂和肱骨头缺损程度虽可以通过3D-CT 图像或MRI 矢状面图像进行评估[10]。然而,Hill-Sachs 损伤的定量分析十分困难,它包括骨缺损的宽度、深度、位置或方向等多因素,这些都会影响术后肩关节稳定性及功能;Nakagawa[11]等对69例复发性肩关节前脱位合并双极骨缺损患者在关节镜下骨性Bankart损伤修复,术后15 例出现再次脱位,均与双极骨缺损的大小有关。Nakagawa[12]认为无论是否存在脱轨病灶,在关节镜行骨性Bankart 损伤修复,只要未发生术后骨不愈合,即使术前出现了偏离轨道的病灶,术后也较少出现再次脱位。双极骨缺损的大小、患者的年龄、运动性质(运动类型和竞技水平)、初次脱位发生的年龄、脱位的次数以及患者全身韧带松弛等都是影响术后再次脱位的重要因素。目前国内外对双极骨缺损的治疗仍未达成统一意见。

Dimitri[13]研究发现,肩关节复发性前脱位合并Hill-sachs 损伤患者术后再脱位,单纯Bankart 损伤修复组占14.8%,Bankart损伤修复联合Remplissage手术组仅占1.4%。复发性不稳定(包括脱位、半脱位和恐惧实验阳性),单纯Bankart 损伤修补组占29.7 %,Bankart 修补联合Remplissage 手术组占5.6 %。Hassanin[3]研究发现,Bankart 损伤修复联合Remplissage 术治疗肩关节复发性前脱位合并中、小型Hill-sachs 损伤,虽然有利于降低复发性不稳,改善肩关节功能,但也有引发肩关节僵硬、影响肩关节活动度的风险。Garcia[2]研究发现,Remplissage 术后95.5%的患者恢复到完全运动状态需要平均约7 个月的时间,虽然患者肩外旋平均受限约5.6°,但是只有50 %的患者恢复了投掷类运动。Nourissat[14]报道在接受Bankart 损伤修复联合Remplissage 术后2 年的随访中,1/3 的患者后肩部疼痛持续存在,不排除填塞的关节囊与冈下肌腱愈合后与后盂唇之间存在撞击。Garcia[15]认为,术后疼痛可能与Remplissage手术缝线穿过的是肌肉和肌腱交界处,而不是冈下肌腱本身,或缝合锚钉数量、大小和位置等差异有关。本研究中25例患者中无投掷类竞技运动员,术后无复发性不稳,末次随访0°外旋活动度丢失约4°~9°,有3例患者肩部轻微不适,但对患者日常生活及功能无明显影响。

“肩胛盂轨道”概念仅分析了骨性结构对肩关节不稳定的影响,未考虑肩关节周围软组织对愈后的制约[16]。而患者术后肩关节外旋活动、肌肉力量和本体感觉的缺陷与术后长时间不运动明显相关[17]。早期康复可明显改善患者肩关节活动度及功能。本研究25例患者末次随访均未发生肩关节僵硬,推测与术后早期、规范、持续、个体化的康复训练密切相关。Gibson[18]报道,34 名肩关节前脱位的足球运动员行关节镜下Bankart损伤修复术后接受加速康复治疗,平均随访4.8 年,所有患者前屈上举、外展外旋角度全范围恢复,术后11周内重返赛场,3名球员发生再次脱位。本研究中,手术医生以及康复治疗师定期随访患者,根据个体情况指导三角肌、肩袖肌群、肱二头肌等动态稳定结构恢复,加强肩关节稳定性及功能,可减少对肩关节内、外旋活动度的影响。有效的镇痛及充分的心理疏导是确保康复训练顺利进行的关键。康复训练过程也应该注意预防手术切口感染、及时消除康复训练后的肩关节肿胀。

4 结论

本研究发现,关节镜手术联合早期康复训练治疗复发性肩关节前脱位伴中、小型Hill-sachs损伤可取的良好近期疗效,可有效恢复肩关节稳定性,降低术后再次脱位率,对肩关节外旋功能无明显影响。本研究为回顾性分析,纳入病例数相对较少,随访时间较短,短期效果良好,但长期疗效还需进一步随访。