一种可再生能源接入的多端口变换器及其能量协同管理

2021-03-05陆海杨洋李耀华苏适罗恩博朱真马伏军

陆海,杨洋,李耀华,苏适,罗恩博,朱真,马伏军

(1.云南电网有限责任公司电力科学研究院,云南昆明 650217;2.云南电网有限责任公司大理供电局,云南大理 671000;3.湖南大学电气与信息工程学院,湖南长沙 410082)

随着新能源的大量渗入,相对分散、间歇性新能源的有效接入是目前电力系统领域急需解决的热点问题[1-6].同时,随着电力电子设备的高速发展,新一代的多端口变换器为“源、荷、储、网”之间能量流动提供了有效的解决方案.本文着力解决多源交互的“能量协同控制”的一般性问题,提出一种适应新能源接入的多端口变换器及能量协同管理方案.

从多端口变换器拓扑层面看,目前DC/AC 变换器常用的变换拓扑有二电平型、二极管钳位型、电容钳位型及T 型钳位三电平型电路等;DC/DC 变换器的常用拓扑有Boost 型、Buck-boost 型及隔离型DC/DC 电路等.根据以上基本拓扑,研究者们提出了多种不同功能的多端口变换器.文献[7]根据DC/AC、DC/DC 变换器串并联不同连接方式,提出了共直流母线串联型和并联型多端口变换器,该拓扑不受相位和频率的影响,不存在功角稳定问题,但该拓扑结构能量变换次数多,损耗大.文献[8-11]以不间断电源UPS 为基本拓扑,通过DC/AC、DC/DC 变换器连接直流母线,得到能连接新能源的发电端口,构成“超级UPS”,为新能源的就近消纳提供了有效途径.同时,现有文献研究了“能量路由器”,根据文献[12-14]可知,多端口能量路由器的拓扑可分为:1)基于固态变压器(Solid State Transformer,SST)的能量路由器,主要应用在中高压配电场合[12];2)基于多端口变换器(Multi-Port Converter,MPC)的能量路由器,主要应用在低压场合[13-14].

从多源多荷能量管理层面看,目前研究较多的是微网多逆变器并网场景,该场景能量管理可归纳为对等控制、主从控制和分层控制[15],这些方法为多端口变换器的能量协同控制研究提供了思路.针对光伏+储能系统,文献[16]提出了一种基于分布式协同控制策略,考虑电池荷电状态(SOC)和功率极限,实现集成光伏源的直流微网的平均母线电压一致性.文献[17]提出一种基于ANFIS 的储能和光伏接口逆变器的协同控制方案,并评估了系统协同性能,在非线性、波动工作条件下能有效调整逆变器的输出电压.针对光伏、风电和水电等多能源,文献[18]分析了各单元的组成及其相应控制,研究了系统运行中光伏独立供电模式、光伏和水电联合供电模式及两种模式间的基于VSG 无缝切换控制策略.文献[19]针对新能源接入的超级UPS,提出了不同运行状态下的端口协同控制策略,保证为负荷提供稳定的供电电源.针对柔性多端口直流系统,文献[20]提出了基于母线电压偏差分区的多端口协同控制,无需通讯,具有分散自律和多点协同的特点.针对直流微电网,文献[21]根据各端口源、储能和负荷的运行状态划分几种基本运行模式,研究了不同模式下的端口逆变器协同控制策略.这些研究对微网提出了多种混合能源管理方法,但这些研究大多是针对微网同源多逆变器,且考虑负荷端口的运行状态较少.

本文针对光伏、小水电等新能源,综合考虑日照、气候等不确定性因素,提出一种适应新能源接入的多端口变换器及能量协同控制策略,该策略能解决各区域水力发电和光伏发电系统存在的功率波动大、稳定性差等问题.同时,各配电区域负荷存在明显的季节性过载现象,通过能量协调管理来实现多源互补、解决负荷季节性过载问题,从而实现新能源的高效利用和区域内的稳定、可靠供电.

1 多端口变换器拓扑结构

多端口变换器的外接物理源包含小水电、光伏和储能电池,如图1 所示.其中,小水电源输出有2条路径,一路通过6.3 kV ∶35 kV 升压变压器连接到35 kV 配电网,另一路通过6.3 kV ∶380 V 降压变压器连接到多端口变换器;光伏和储能电压等级在200~700 V 范围内波动,可直接连接至多端口变换器;多端口变换器再通过逆变和升压变间接连接至10 kV 配电网,给工厂供电,实现多源互补、解决负荷季节性过载问题.

图1 多端口变换器外部接口图Fig.1 External interfaces of multi-port converters

为了更好地适应新能源的接入,本文提出了如图2 的多端口变换器拓扑结构.

图2 多端口变换器整体拓扑结构Fig.2 Topology of multi-port converters

水电厂发电后,经过6.3 kV ∶380 V 降压变压器传输给多端口变换器,同时,当水电厂发出的电不足以满足35 kV 配电网的负荷需求时,该端口的能量可反向流动,对35 kV 配电网作电压支撑,该端口可采用三相PWM 整流电路.

光伏端口输入为200 V~700 Vdc,输出为750 Vdc,能量是单向流动,采用单向Boost 电路即可.储能端口能量变换的电压等级相同,但由于存在充电、放电两种模态,能量需双向流动,故采用双向Boost电路.

并网端口输入为750 Vdc,输出为380 Vac,能量需双向流动,为了保证电能质量,该端口在并网侧采用了LCL 滤波器.同时,该端口连接的10 kV 配网常出现负荷季节性过载现象,PWM 变换器工作在逆变模式居多.

2 多端口变换器能量管理及控制策略研究

根据上述多端口变换器的外部特性及数学模型,本文提出了一种适应新能源接入的多端口变换器双层控制策略,上层为多模态协调控制策略,下层为独立控制策略,该策略能实现能量调度,能解决多源互补、负荷季节性过载问题,能实现新能源的高效利用和区域内的稳定、可靠供电.

2.1 上层能量管理控制策略

根据储能电池的荷电状态与输出功率指令确立多端口变换器的多种模态.其中,光伏发电系统将尽可能工作在MPPT 模态,以节约能源,且仅在紧急状况下工作于恒功率控制模态.小水电端口做直流母线电压控制,储能端口进行直流母线控制的二次稳压,并网逆变端口进行PQ 控制,实现对10 kV 配电侧的消峰填谷,解决配电侧负荷的季节性过载问题.工作模态可归为8 类,如图3 所示,其中,Pwater、Ppv、Ps、Pout分别表示小水电端口、光伏端口、储能端口和并网逆变端口的功率大小,P1为上层对并网逆变器端口的有功输出指令.

模态1:SOC<0.2,P1>Ppv

光伏发电系统保持在最大功率追踪模态,仍无法满足上层功率指令P1的需求,且储能系统处于放电下限,不动作,此时小水电输出功率为Pwater=P1-Ppv,满足各端口功率平衡.

模态2:SOC<0.2,P1<Ppv

光伏发电系统保持在最大功率追踪模态,输出功率大于上层功率指令P1的需求,且储能系统SOC处于放电下限,可进行充电动作,系统功率平衡.

模态3:0.2<SOC<0.8,P1>Ppv

储能系统SOC 处于充放电上下限之间,允许充放电动作.此时,光伏发电系统保持在最大功率追踪模态,仍无法满足上层功率指令P1的需求量,储能和小水电同时出力保持系统功率指令需求.

模态4:0.2<SOC<0.8,P1<Ppv

储能系统SOC 处于充放电上下限之间,允许充放电.此时,光伏发电系统保持在最大功率追踪模态,输出功率大于上层功率指令P1的需求,当母线电压偏差大于Uh时,储能单元进行充电操作,小水电输出功率为各端口功率差值,维持功率平衡.

模态5:0.2<SOC<0.8,P1>Ppv

储能系统SOC 处于充放电上下限之间,允许充放电.此时光伏发电系统保持在最大功率追踪模态,由于直流母线电压偏差在很小的范围内,储能单元不动作,小水电输出功率为各端口功率差值,维持系统功率平衡.

模态6:SOC≥0.8,P1>Ppv

储能系统SOC 处于充电上限,不允许充电.此时光伏发电系统保持在最大功率追踪模态,却仍无法满足上层功率指令P1的需求,小水电出力保持系统功率指令需求,储能不动作.

模态7:SOC≥0.8,P1<Ppv

储能系统SOC 处于充电上限,不允许充电行为.此时如果光伏发电系统保持在最大功率追踪模态,输出功率大于上层功率指令P1的需求.若此时水电端口能量不需回流至35 kV 配网,将出现产能过剩.但由于储能系统处于截止状态,无法投入充电.此时选择光伏系统工作于恒压控制模式,实现Ppv=P1.

模态8:SOC≥0.8,P1<Ppv

储能系统处于充电上限,可进行放电动作,确定是否放电由母线电压偏差值而定.同时,为满足新能源最大利用率,光伏发电系统可保持在最大功率追踪模态,当输出功率大于上层功率指令P1的需求时,剩余的能量可通过水电端口回馈给35 kV 配电网.

图3 多端口变换器运行模态Fig.3 Mode analysis of multi-port converters

2.2 底层控制策略

2.2.1 小水电输入端口控制策略

根据前面分析,小水电端口采用三相PWM 整流电路,考虑到控制系统的稳定性以及工程实践,选用电压电流双闭环控制策略对Boost 升压电路进行控制,其控制框图如图4 所示.

图4 小水电输入端口控制框图Fig.4 Control diagram of small hydro-power input port

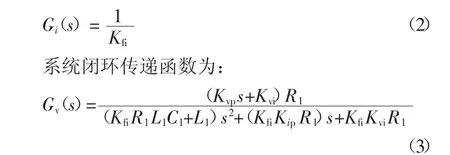

其中,VR 为电压外环调节器,CR 为电流内环调节器,PWM 环节近似等效为比例环节,其比例系数为KPWM;Kfv为电压反馈比例系数;Kfi为电流反馈比例系数.

电压电流双闭环控制策略的原理是:检测Boost升压电路的输出电压Uo,与给定值Uref进行比较,得到电压误差并通过电压环调节器对其进行放大,且作为内环电流的基准值(给定值)与电流检测信号进行比较,同样得到电流误差并通过电流环调节器对其进行放大,从而生成控制信号,作用于PWM 电路,输出占空比D 可变的脉冲信号作用于功率开关管上.电流内环的闭环传递函数为:

对电压外环来说,电流内环的截止频率所对应的时间常数通常可以忽略不计,根据这一条件可以对电流内环进行简化,将其等效为比例环节,即

2.2.2 光伏输入端口控制策略

由于光伏发电具有波动性和随机性,即输出电压会有一定的波动,所以光伏端口的控制目标是使直流母线侧的电压稳定在750 V.本文采用电流单闭环控制策略对光伏端口进行控制,其控制框图如图5所示.

图5 光伏端口控制框图Fig.5 Control diagram of photovoltaic port

电流环的闭环传递函数为:

2.2.3 储能端口控制策略

储能端口的控制目标是满足一定条件下对储能设备进行充、放电,同时保证直流母线电压的稳定.本文采用电流单闭环控制策略对储能端口进行控制,其控制框图如图6 所示.

图6 储能端口控制框图Fig.6 Control diagram of battery port

非线性控制策略控制储能设备的充、放电,通过电压的波动情况,控制储能电池工作在充电、放电、空闲模式三个状态.由于空闲状态的引入,储能电池在充放电模式切换下留下一段缓冲区间,避免了由于多端口变换器系统直流母线电压正常波动所引起的储能设备充放电频繁切换对储能电池和功率开关器件造成的损害.

整个储能电池控制系统由三个部分组成,分别是状态检测单元、非线性策略控制单元和系统执行单元.系统检测单元首先检测直流母线电压Ubus、储能装置的充放电流Ibat以及电池的荷电状态参数SOC.Ubus反映了整个直流微网系统或多端口变换器系统的功率平衡情况,是进行系统控制的主要控制量,储能装置的充放电流Ibat是对储能电池的控制,需要检测完成一个闭环控制,而电池的荷电状态参数SOC 则反映了此时储能电池的容量,是控制系统指令发出的重要参考量.系统的非线性策略控制单元首先将检测单元传输的直流母线电压Ubus与系统母线参考电压Un进行比较得到参考量ΔU,通过ΔU 和选取的储能系统空闲电压滞环环宽Uh、-Uh比较.

随后系统对储能电池所处的状态进行一个基本判断,选定一个储能电池荷电状态参数SOC 的参考基准值SOCd,对检测的储能电池所处状态SOC 做一个状态判断,判断储能电池是处于过荷状态、正常状态还是欠荷状态,判定方式如下:

针对应用于直流微网系统和多端口变换器系统的储能系统充放电的控制技术存在的往复充放电、储能充放电电流大小与电池负荷状态SOC 不匹配问题,提出一种储能双向变换器及其非线性控制策略,如图7 所示.

其功能在于:

1)实现了储能系统在充电、放电及空闲模式间自由选择并且控制不同荷电状态(SOC)下的储能充电速度,对SOC 与系统充电电流的协调控制,提高储能电池的稳定性和工作寿命;

2)非线性控制策略可避免储能电池在系统母线电压Ubus微小波动时的系统频繁充放电,有利于直流微网系统和多端口变换器系统的稳定运行,也避免了功率开关管频繁开关造成的损耗.

图7 储能电池非线性控制策略Fig.7 Nonlinear control strategy of battery

2.2.4 并网端口控制策略

并网端口采用三相电压型桥式逆变电路,其控制目标是输出三相工频交流电.本文针对并网端口后面接入电网提出PQ 控制策略,其控制框图如图8所示.

图8 并网端口控制框图Fig.8 Control diagram of grid-conneted port

PQ 控制策略通常用于并网运行状态以保证输出功率恒定,其控制目标是输出的有功功率P 和无功功率Q,与VSG 控制策略相比较而言,其控制方式比较简单且容易实现;VSG 控制策略能够使交流端口具有一定的惯性和阻尼特性,并且具有更好的电压支撑能力.

其中,PWM 环节采用线电压控制方式.这种控制方式有以下优点:1)在信号波的1/3 周期内功率开关器件不动作,可使功率开关器件的开关损耗减少1/3;2)最大输出线电压基波幅值为Ud,和相电压控制方法相比,直流电压利用率提高了15%;3)输出线电压中不含低次谐波,这是因为相电压中相应于up的谐波分量相互抵消的缘故,这一性能优于梯形波调制方式.由此可以看出,这种线电压控制方式的特性较好,其不足之处是控制复杂.

由图8 可得电流环的闭环传递函数为:

总之,上述分析的双层控制策略,其上层采用多模态的协调控制策略,下层采用独立的控制策略,实现一种适应新能源接入的能量管理及控制方法,系统控制图如图9 所示.

在图9 中,P、Q 为各端口的有功、无功,U、I 为电压、电流,“*”为子变换器的功率、电压和电流等参考指令,PI 为各端口的本地控制器,SOC 为电池荷电状态,MPPT 为最大功率点跟踪.

图9 多端口变换器整体控制框图Fig.9 Control diagram of multi-port converters

3 仿真验证

为了验证各端口控制策略的有效性与正确性以及多端口变换器在多场景模式下运行的协同控制策略的合理性与正确性,利用PSIM9.1.1 仿真软件对图2 所示拓扑结构的多端口变换器进行仿真,系统及控制参数如表1 和表2 所列.

表1 仿真参数Tab.1 Parameters of simulation

表2 控制器参数Tab.2 Parameters of controllers

其中,KiP1,2,3,4和KiI1,2,3,4分别代表各端口控制器的比例和积分增益.

工况1:水电厂输出功率大于35 kV 配网负荷功率需求量,多端口变换器的水电端口不回流,储能端口SOC 在正常工作范围内,光伏端口的最大功率输出Ppvmax在0.1 s 时,由50 kW 变至150 kW,其他参数如表3,仿真结果见图10.

表3 工况1Tab.3 Case 1

图10 工况1 中四个端口均正常工作仿真结果Fig.10 Simulation results of four ports in good conditions in case 1

在图10(a)中,0 <t <0.1 s 时,指定输出P1为200 kW,光伏最大功率输出Ppvmax为150 kW.此时,P1>Ppvmax,储能SOC 虽在[0.2,0.8]的正常工作范围内,但直流母线电压稳定在750 V 附近,即在[-Uh,Uh]区间内,根据图7 的非线性控制策略,储能端口不动作,系统模态5 运行,如图3 和图9 所示.当t=0.1 s,光伏最大功率输出Ppvmax减小为50 kW,新能源输入功率之和小于逆变输出功率时,直流母线电压将降低,当偏差小于-Uh=-10 V 时,储能端口开始动作,进行放电稳压操作.此时,系统从模态5 切换到模态3.当t=0.17 s 时,直流母线电压又回升至750 V 附近,系统将进入新稳态,同时,储能退出动作,从模式3 又切换至模式5.其中,图10(b)为各端口的电流波形,整个过程中,储能电池有辅助稳压的功能.系统在运行过程中均满足Pwater+Ppv+Pbat=Pout,能够保证功率均衡.

工况2:水电厂输出功率大于35 kV 配网负荷功率需求量,多端口变换器的水电端口不回流,储能端口SOC <0.2,光伏端口的最大功率输出Ppvmax不变,但并网逆变端口的指定功率P1在0.1 s 时,由250 kW 变至150 kW,其他参数如表4.仿真结果见图11.

表4 工况2Tab.4 Case 2

在图11(a)中,0 <t <0.1 s 时,并网逆变参考指令P1为250 kW,光伏最大功率输出Ppvmax为200 kW.此时,P1>Ppvmax,储能SOC 在[0,0.2]内,无法进行放电动作,输出功率完全由光伏和小水电端口提供,即模态1 ∶Pbat=0,Pout=Pwater+Ppv.当t=0.1 s,并网逆变参考指令P1降至150 kW,多端口输入功率之和大于逆变输出功率.此时,小水电输入功率减小需一段反应过程,在此过程中,直流母线电压升高.当实际电压偏差大于Uh=10 V 时,储能端口动作,剩余的能量给电池充电,系统从模态1 切换至模态2.由于储能采用的非线性控制策略,会有一定的电压偏差,但该电压偏差保持在5%容许范围内,系统正常工作.图11(b)为电流波形,波形质量好.

图11 工况2 中四个端口均正常工作仿真结果Fig.11 Simulation results of four ports in good conditions in case 2

工况3:在0 <t <0.6 s 时,水电厂的输出功率大于35 kV 配网负荷功率需求量,水电端口功率不回流.在0.6 <t <1.0 s 时,水电厂的输出功率小于35 kV 配网负荷功率需求量,多端口变换器的水电端口功率可回流.储能端口一直保持在SOC>0.8 范围内,不能充电,光伏端口的最大功率输出Ppvmax在0~0.3 s时为100 kW,在0.3 <t <1.0 s 时为200 kW,并网逆变端口的指定功率P1一直为150 kW,具体参数如表5,仿真结果见图12.

表5 工况3Tab.5 Case 3

当0 <t <0.3 s 时,并网逆变指定输出P1为150 kW,光伏最大功率输出Ppvmax为100 kW.此时,P1>Ppvmax,光伏维持在最大功率输出控制模式,剩下的功率由小水电端口提供,即模态6:Pout=Pwater+Ppv.当t=0.3 s 时,光伏最大功率输出Ppvmax增加到200 kW.此时,P1<Ppvmax,小水电端口功率降为0 kW,且由于水电厂的输出功率大于35 kV 配网侧功率需求量,水电端口的能量不回流,故小水电端口的Pwater一直为0.光伏端口如果仍以最大功率输出控制模式,多余的能量无法释放,故只能将最大功率输出控制模式变为恒压控制模式,使得Ppv=P1,实现功率平衡,系统工作于模态7.当t=0.6 s 时,水电厂输出功率小于35 kV 配网侧功率需求量,多端口变换器的水电端口的能量能回流.同时,为了实现高效节能,光伏以最大功率输出控制模式,多余的能量提供给35 kV 配网,即模式8:Pwater=P1-Ppv,此时Pwater<0,系统实现能量平衡.

图12 工况3 中四个端口均正常工作仿真结果Fig.12 Simulationresultsoffourportsingoodconditionsincase3

4 结论

本文针对水力发电和光伏发电存在功率波动大、稳定性差等问题,提出一种适应新能源接入的多端口变换器及能量协同控制方案.首先,针对多端口变换器常见的拓扑结构进行了对比分析,选定了多端口变换器的拓扑结构;其次,针对多种新能源(如光、水、风力等)能量互补的一般性问题,本文提出了一种基于多端口变换器的多模态协同控制方案.最后,通过仿真模拟了不同工况的运行状态,仿真结果表明,双层控制策略能有效进行能量协同管理,使得直流母线电压和输出功率保持稳定.